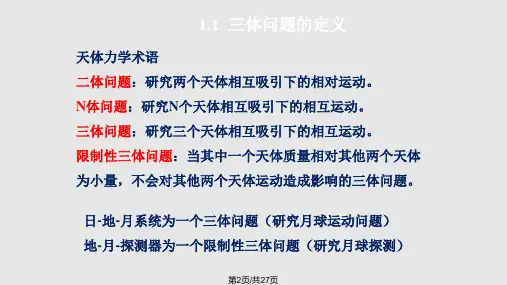

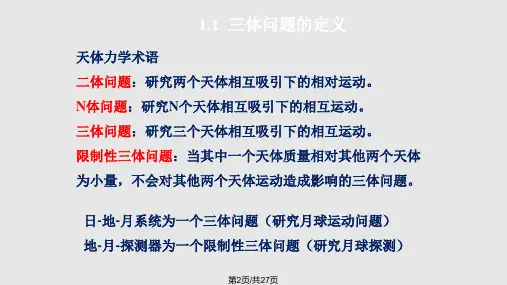

第七章限制性三体问题

- 格式:ppt

- 大小:918.50 KB

- 文档页数:27

作者: 郑学塘[1];郁丽忠[2]

作者机构: [1]华东工程学院应用物理系;[2]华东工程学院应用物理系

出版物刊名: 南京理工大学学报:社会科学版

页码: 1-6页

主题词: 天体力学 三体问题 平动点 质量天体 琼斯定律

摘要: 该文利用Мещерскuu时空变换和波动坐标系研究了变质量椭圆限制性三体问题,得到小天体在波动坐标系中的运动方程、积分不变式和平动点的位置。

文中指出:当小天体的质量减少时,所有平动点都移向坐标原点,当小天体的质量增加时,所有平动点都离开原点。

关于一些特殊的限制性三体问题的讨论一般来说,三体问题是不可积的,因此我们需要做一些近似。

其中很重要的一类就是限制性三体问题,这也是很多实际问题的很好的近似模型,例如,研究卫星的轨道演化的时候,不妨引入太阳+行星+无质量的测试粒子的模型,亦如研究太阳系主带小行星或者柯伊伯带天体的时候,也可以简化成太阳+木星或者海王星+无质量的测试粒子的模型;这些都是真实情况的很好近似。

特别的,我们所感兴趣的是等级式的系统(系统可以分成内部轨道和外部轨道因而保证了系统的稳定性),大体来说,限制性等级式三体问题可以分成外限制(测试粒子在外部轨道)和内限制(测试粒子在内部轨道)两种,我们在第一章和第二章中分别做讨论。

在对外限制问题的讨论中,我们利用展开了的摄动函数,得到最低阶的一个可积的系统,由此得出,这时候测试粒子的升交点经度可能会平动,并且此时伴有较高的倾角;更一般的,我们介绍了这个系统的演化特性。

而后我们引入高阶影响,特别关注了此时的偏心率的演化。

在近共面的情况下,我们得到此时的偏心率激发和共面情况没有(明显)差别的结论;在近极轨的条件下,我们发现,此时偏心率的激发可能会依赖初始的倾角的不同而分为两种情况,这是因为这两种不同的激发在相图中属于不同的平动区的缘故;并且,当轨道属于高激发区域时,偏心率可以从近零激发到0.3,这会极大的影响这种轨道的轨道稳定性,事实上,我们利用这种偏心率激发机制可以很好的限制环高偏心率双星的高倾角轨道的稳定性。

在对内限制问题的研究中,我们关注的重点是外部天体的平运动与内部测试粒子的进动频率相当的时候所引起的近共振的影响。

在共面的假设下,我们推导了含有偏心率的哈密顿量,并利用此时发生倍周期分叉临界点可以得出关于稳定性边界的限制。

我们也推导了高阶的描述倾斜轨道的演化的哈密顿量。

天体中的三体问题韩博伟谈三体问题算是经典力学里面的天体力学的老难题了,从牛顿那个时候起就是物理学家和数学家的恶梦。

先说一下什么叫三体。

用物理语言来说,在一个惯性参考系中有N个质点,求解这N个质点的运动方程就是N体问题。

参考系是惯性参考系,也就是说不受系统外的力的作用,所有的作用力都来自于体系内的这N个质点之间。

在天体力学里面,我们通常就只考虑万有引力。

用数学语言来说,经典力学的N体问题模型就是,在三维平直空间里有N个质点,每个质点的质量都已知而且不会变化。

在初始时刻,所有质点的位置和速度都已知。

每个质点都只受到来自其它质点的万有引力,引力大小由牛顿的同距离平方成反比的公式描述。

要求解的就是,任意一个时刻,某个质点的位置。

N=2,就是二体问题。

N=3,也就是我们要说的三体问题了。

N=2的情况,早在牛顿时候就已经基本解决了。

学过中学物理后,大家都会知道,两个质点在一个平面上绕着共同质心作圆锥曲线运动,轨道可以是圆、椭圆、抛物线或者双曲线。

然而三体运动的情况就糟糕得多。

攻克二体问题后,牛顿很自然地开始研究三体问题,结果也是十分自然的——头痛难忍。

牛顿自述对付这种头痛的方法是:用布带用力缠紧脑袋,直至发晕为止—虽则这个办法治标不治本而且没多少创意,然而毕竟还是有效果的。

其实,三体运动已经是对物理实际简化得很厉害了。

比如说对质点,自转啦、形状啦我们统统不用考虑。

但是只要研究实际的地球运动,就已经比质点复杂得多。

比如说,地球别说不是点,连球形都不是,粗略看来是个赤道上胖出来一圈的椭球体。

于是,在月球引力下,地球的自转轴方向就不固定,北极星也不会永远是那一颗。

而考虑潮汐作用时,地球都不能看成是“硬”的了,地球自转也因此越来越慢。

然而即使是极其简化了的三体问题,牛顿、拉格朗日、拉普拉斯、泊松、雅可比、庞加莱等等大师们为这个祭坛献上了无数脑汁也未能将它攻克。

当然,努力不会完全白费的,许多有效的近似方法被鼓捣了出来。

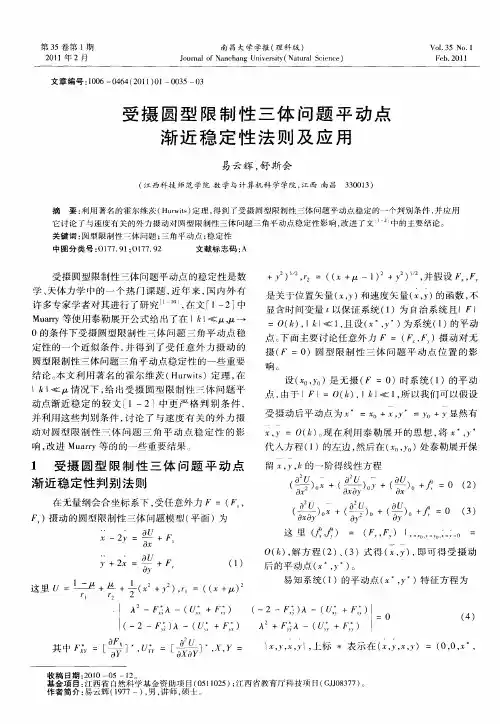

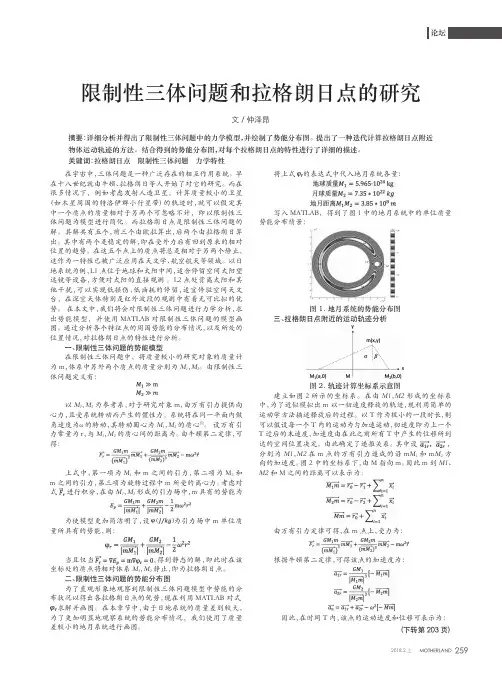

摘要:详细分析并得出了限制性三体问题中的力学模型,并绘制了势能分布图。

提出了一种迭代计算拉格朗日点附近物体运动轨迹的方法。

结合得到的势能分布图,对每个拉格朗日点的特性进行了详细的描述。

关键词:拉格朗日点限制性三体问题力学特性限制性三体问题和拉格朗日点的研究文/仲泽昂在宇宙中,三体问题是一种广泛存在的相互作用系统。

早在十八世纪就由牛顿、拉格朗日等人开始了对它的研究。

而在很多情况下,例如考虑发射人造卫星,计算质量较小的卫星(如木星周围的特洛伊群小行星带)的轨迹时,就可以假定其中一个质点的质量相对于另两个可忽略不计,即以限制性三体问题为模型进行简化。

而拉格朗日点是限制性三体问题的解。

其解共有五个,前三个由欧拉算出,后两个由拉格朗日算出。

其中有两个是稳定的解,即在受外力后有回到原来的相对位置的趋势。

在这五个点上的质点将总是相对于另两个静止,这作为一特性已被广泛应用在天文学、航空航天等领域。

以日地系统为例,L1 点位于地球和太阳中间,适合停留空间太阳望远镜等设备,方便对太阳的直接观测。

L2点处背离太阳和其他干扰,可以实现低损伤,低油耗的停留,适宜停驻空间天文台,在深空天体特别是红外波段的观测中有着无可比拟的优势。

在本文中,我们将会对限制性三体问题进行力学分析,求出势能模型,并使用MATLAB 对限制性三体问题的模型画图。

通过分析各个特征点的周围势能的分布情况,以及所处的位置情况,对拉格朗日点的特性进行分析。

一、限制性三体问题的势能模型在限制性三体问题中,将质量较小的研究对象的质量计为m ,体系中另外两个质点的质量分别为M 1,M 2。

由限制性三体问题定义有:以M 1,M 2为参考系,对于研究对象m ,由万有引力提供向心力,且受系统转动而产生的惯性力。

系统将在同一平面内做角速度为ω的转动,其转动圆心为M 1,M 2的质心[1]。

设万有引力常量为r ,与M 1,M 2的质心间的距离为。

由牛顿第二定律,可得:上式中,第一项为M 1和m 之间的引力,第二项为M 2和m 之间的引力,第三项为旋转过程中m 所受的离心力。

中学物理解答限制性三体问题的讨论

限制性三体问题是物理学中比较有挑战的问题,也是一个不知道结论的

难题。

它涉及三个物体的相互作用,物体之间没有外力耦合且物体之间受到

引力,而且这个问题存在着对称性,没有解决办法,具体到这三个物体之间

受到指定引力作用,讨论其形成的结果。

回归到实际,我们可以考虑三个相同质量的星球,它们受到其他星球的

引力作用,这样也就形成一个方阵的形状。

这里的关键是物体之间的力矩,

三个物体的力矩之和必须为零,才能确保物体不会发生运动。

这显然意味着

物体之间的距离也是有限的,即使受到的力越来越大,它们还是会保持一个

固定的形状,也就是不断发生变形但总体不会偏离一个特定的位置。

三体问题实际上只有无穷多种解,这也是这个问题非常复杂的原因,一

不小心就会让物体进入到一个不稳定的状态,而这个状态的变形甚至会导致

物体之间的碰撞。

总体而言,解决带有限制性的三体问题是非常困难的任务,需要很高的数学计算能力,同时要利用力学中约束着运动物体的有限条件来

求解,以使三个物体能够不断稳定地发生变形,以便能够以一种较好的状态

来构成我们所想要的效果。

三体科学概念

“三体”这个科学概念是指天体力学中的一种情况,具体来说就是三个质点在相互引力的作用下如何运动的问题。

这个概念是研究多体问题的一个特例。

与二体问题不同,三体问题很难求得解析的通解,只能寻找特定初始条件下的特解,或者采用数值计算的方式近似求解。

如果三体中一个天体的质量无限小,以至它的存在不影响其他两个有限质量的天体在相互的引力作用下运动,我们把这样的三体问题叫做限制性三体问题。

这实际上就是考虑二体系统外加一个测试天体的问题,例如考虑一颗探月卫星在地球和月亮引力下的运动,就是一种限制性三体问题。

以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询天文学家。

三体问题的求解方法在力学中,三体问题指的是三个物体相互作用的问题。

虽然在日常生活中,我们不时会遇到涉及三个物体相互作用的问题,但是实际上,三体问题却是非常棘手的,因为没有任何一种通用的解法。

三体问题中的三个物体通常是指行星或者卫星等天体,而这些天体之间的相互作用往往由万有引力来描述。

然而,由于万有引力的非线性特性以及天体之间的相互作用方式复杂,使得三体问题成为了一个被众多天文学家和物理学家研究的难题。

尽管三体问题没有一个通用的解法,但是在过去的几个世纪里,人们已经发明了各种各样的求解方法。

下面就让我们来了解一下其中最重要的几种方法。

1. 径向速度法径向速度法是最早被提出来的一种三体问题求解方法。

在该方法中,三个行星被视为在一个平面内运动,且所有的运动仅限于平面内的直线运动。

这意味着,在任何时候,行星之间都是满足轨道方程的。

由于二元行星问题的解法已经被广泛的研究,因此径向速度法的难度主要在于求解第三个行星的运动方程。

该方法早期的版本要求算术精度非常高,但是随着计算机技术的迅速发展,径向速度法已经成为了一种非常可靠的方法。

2. 多项式级数法多项式级数法是一种比较新的三体问题求解方法,最初由P. A. Lauber在20世纪90年代提出来的。

该方法的核心思想是将三体问题转化为多项式级数问题。

该方法要求首先将所有天体之间的相互作用分离成单独的X、Y和Z方向上的作用力,然后将时间和位置表示成多项式级数形式。

之后,通过运算得出行星在不同时间点的位置和速度。

多项式级数法可以极大的提高算法的速度和精度,但是它也有一些缺点,比如不能精确地模拟出包括运动细节在内的所有行星运动。

3. 散射角法散射角法是一种用来求解三体问题的数值方法。

该方法的核心思想是将三体问题转化为一个二元散射角问题。

在该方法中,三个行星之间的相互作用可以看作是由一组二元组合而成的。

该方法要求首先在三个行星间进行随机散射,并记录下每个散射过程中的初始抛物线状态。

变质量椭圆限制性三体问题

变质量椭圆限制性三体问题是一个重要的天体力学问题,它涉及到三个天体的运动,其中一个天体的质量可以变化。

它是一个复杂的问题,因为它涉及到三个天体的相互作用,而且这三个天体的质量可以变化。

变质量椭圆限制性三体问题的研究始于1767年,当时爱因斯坦和拉普拉斯研究了这个问题。

他们发现,当三个天体的质量可以变化时,它们的运动会受到椭圆限制,这就是变质量椭圆限制性三体问题的名称。

变质量椭圆限制性三体问题是指三个天体在发生相互作用的情况下,由于其中一个天体的质量发生变化,导致这三个天体的运动受到限制的问题。

这种问题常用于描述星系中的小行星、恒星和黑洞的运动,也可用于描述太阳系中的行星和小行星的运动。

变质量椭圆限制性三体问题的解决方法包括计算机模拟和数值解法。

通过对三体问题进行模拟或数值解,可以得到三体系统的运动轨迹、能量分布、角动量等物理量的变化规律。

这些信息对于研究星系动力学、小行星的演化规律、太阳系的组成结构等方面具有重要意义。

三体问题三体问题是一个经典的力学问题,指的是在相互作用下的三个质点之间的运动。

该问题由牛顿在17世纪提出,并成为天体力学的代表问题之一。

通过研究三体问题,科学家们希望能够揭示宇宙的运动规律,并给人类对天空和宇宙的认识提供深刻的启示。

质点之间的相互作用三体问题的核心在于研究质点之间的相互作用。

假设有三个质点 A、B、C,它们之间存在引力或其他相互作用力。

根据牛顿第二定律 F = ma,每个质点所受到的合力等于质点质量与质点加速度的乘积,即 F = m * a。

质点 A 受到质点 B 和质点 C 的引力作用,质点 B 受到质点 A 和质点 C 的引力作用,而质点 C 受到质点 A 和质点 B 的引力作用。

三个质点之间的相互作用力同时影响着它们的运动状态。

简化的三体问题三体问题可以分为三个子问题来研究。

首先研究两个质点之间的相互作用,称为二体问题。

二体问题是较为简单的,可以通过解微分方程的方法得出解析解,例如开普勒行星运动定律。

在已知了二体问题的解析解的基础上,可以再引入第三个质点,研究三体问题。

然而,由于三体问题的复杂性,无法得到解析解,只能通过数值模拟的方法来研究。

三体问题的混沌性三体问题的混沌性使其成为一个极具挑战性的问题。

混沌性指的是系统对初值极其敏感,微小的初值变化可能会导致系统的演化产生巨大的不确定性。

在三体问题中,即使质点的初始位置和速度只有微小的差异,它们的运动轨迹也可能会产生巨大的差别。

这种混沌性使得三体问题的求解变得异常困难,无法通过简单的数学公式来描述。

科学家们通过计算机模拟和数值方法来研究三体问题,以期找到系统的规律和稳定解。

三体问题的应用尽管三体问题在数学上具有复杂性和困难性,但它在天体力学、航天科学等领域具有重要的应用价值。

在天体力学中,通过研究三体问题可以揭示行星、卫星等宇宙体系的运动规律,为航天器的轨道设计、星际飞行等提供理论基础。

在航天科学中,三体问题的研究对于航天器的轨迹规划和控制问题具有重要意义。

圆形限制性三体问题圆形限制性三体问题(Circular Restricted Three-Body Problem,简称CRTBP)是物理学家和天文学家研究系统动力学的一个重要实例,它描述了一个受两个大质量物体(太阳和月球)的引力影响,而另一个质量很小的物体(卫星)在其中轨道运动的系统。

CRTBP可以用来描述太阳-地球-月球系统,也可以用来描述任何其他两个大质量物体和一个质量很小的物体之间的关系。

CRTBP是一个复杂的非线性系统,它描述了三个物体之间的相互作用。

这个系统的特征是,它是一个非线性系统,即每个物体的行为可以有许多不同的解,而且这些解可能会影响其他两个物体的行为。

此外,由于物体之间的相互作用,系统的力学行为可能会发生混乱的变化,这种变化被称为“混沌”。

在CRTBP中,第一个物体被称为“主体”,第二个物体被称为“助力”,而第三个物体被称为“小物体”。

主体和助力可以是任何两个质量不同的物体,如太阳和月球,或是任何其他两个质量不同的物体,比如行星和小行星。

小物体的质量必须比主体和助力的质量都要小得多,因此它的运动受到主体和助力的合力影响。

圆形限制性三体问题最早是由法国天文学家和数学家J. L. Lagrange 在18th世纪提出的,但它直到20世纪中叶才得到了广泛的应用。

当时,CRTBP被用来模拟太阳-地球-月球系统,这样就可以更准确地预测月球的运动轨道。

后来,CRTBP被广泛应用于模拟行星、小行星和其他多体系统的运动。

CRTBP的数学模型非常复杂,它涉及到多个变量,因此它的解是非常困难的。

为了解决这个问题,物理学家和天文学家们必须使用各种数学工具,如微分方程、偏微分方程和矩阵方程,来求解CRTBP。

此外,由于CRTBP的复杂性,研究者们还必须使用计算机模拟,以确定三体系统的轨道运动。

CRTBP在现代物理学和天文学中仍然是一个重要的研究课题,它可以用来研究太阳系中的行星、小行星、卫星和其他多体系统的运动。

基本简介编辑本段三体问题三体问题研究起源编辑本段三体问题研究⽅法编辑本段三体问题三体问题中⽂名称:三体问题英语名称:three-body problemN 体问题及三体问题的概念 N 体问题:N 体问题可以⽤⼀句话写出来:在三维空间中给定N 个质点,如果在它们之间只有万有引⼒的作⽤,那么在给定它们的初始位置和速度的条件下,它们会怎样在空间中运动。

三体问题:最简单的例⼦就是太阳系中太阳,地球和⽉球的运动。

在浩瀚的宇宙中,星球的⼤⼩可以忽略不及,所以我们可以把它们看成质点。

如果不计太阳系其他星球的影响,那么它们的运动就只是在引⼒的作⽤下产⽣的,所以我们就可以把它们的运动看成⼀个三体问题。

天体⼒学中的基本⼒学模型。

研究三个可视为质点的天体在相互之间万有引⼒作⽤下的运动规律问题。

这三个天体的质量、初始位置和初始速度都是任意的。

在⼀般三体问题中,每⼀个天体在其他两个天体的万有引⼒作⽤下的运动⽅程都可以表⽰成3个⼆阶的常微分⽅程,或6个⼀阶的常微分⽅程。

因此,⼀般三体问题的运动⽅程为⼗⼋阶⽅程,必须得到18个积分才能得到完全解。

然⽽,⽬前还只能得到三体问题的10个初积分,还远不能解决三体问题。

在⼆⼗世纪的第⼀次数学家⼤会(1900年)上,⼆⼗世纪伟⼤的数学家希尔伯特(David Hilbert)在他著名的演讲中提出了23个困难的数学问题,这些数学问题在⼆⼗世纪的数学发展中起了⾮常重要的作⽤。

在同⼀演讲中,希尔伯特也提出了他所认为的完美的数学问题的准则:问题既能被简明清楚的表达出来,然⽽问题的解决⼜是如此的困难以⾄于必须要有全新的思想⽅法才能够实现。

为了说明他的观点,希尔伯特举了两个最典型的例⼦:第⼀个是费尔马(Pierre de Fermat)猜想,即代数⽅程 xn+yn=zn 在n ⼤于2时是没有整数解的;第⼆个就是所要介绍的N 体问题的特例——三体问题。

值得⼀提的是,尽管这两个问题在当时还没有被解决,希尔伯特并没有把他们列进他的问题清单。