语文版中职语文(基础模块)下册第17课《致橡树》教案

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:2

![[致橡树教案设计]致橡树教案](https://uimg.taocdn.com/a337b00d86c24028915f804d2b160b4e767f81bb.webp)

[致橡树教案设计]致橡树教案致橡树教案篇1:致橡树优秀教案第一篇:致橡树优秀教案教学目标知识目标:1、反复诵读诗歌,体味诗歌情感基调;2、背诵诗歌。

能力目标:引导学生把握诗歌内容,通过诵读领悟诗歌情感。

情意目标:培养学生独立、自尊的人格和高尚的审美情操,树立正确的爱情观。

教学重难点重点:美读诗歌,抓住诗歌意象,把握诗歌内容,领略诗歌情感;难点:感悟诗人渴求、提倡的独立平等、相互依存、亲密无间的爱情观。

教学过程一、导入:(播放苏芮演唱的《牵手》)大家一定被这首歌感动了,是啊,牵了你的手,今生就要一起走。

从这首歌中我们听到了“执子之手,与子偕老”的那份坚贞执着的爱情。

爱情也是文学作品中一个永恒的话题,古往今来,多少文人墨客都极尽才情歌颂她的夸姣,表达自己的爱情观。

从“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”中我们感受到了相依相存的爱情,从罗密欧与朱丽叶的故事中我们读到了浪漫凄美的爱情,今天我们一起来聆听一位新时代女性当代含糊派女诗人舒婷的爱情宣言《致橡树》。

二、引导学生有感情朗读诗歌,把握诗歌情感基调。

师:欣赏诗歌要在诗人设置的意境中品味把握意象,而品味离不开朗读,有没有哪位同学愿意给我们展示一下你对这首诗歌的个性诵读?(配乐)师:我们的同学真棒,不仅声情并茂,而且能从他们的朗读中听出诗歌中透露出来的那份理性的光辉,现在给大家播放一段老师从网上下载的配乐朗诵,请同学们一起来欣赏,并跟着一起朗诵。

刚才在凝神聆听的过程中你有什么感受,有没有什么话想给大家说?(播放多媒体配乐朗诵)三、师生共同赏读、研习诗歌,学生结合提问朗读思量鉴赏。

师:这首诗歌的标题叫做《致橡树》,那末我们首先要明确“我如果爱你”中“我”“你”应该指什么呢?生:木棉和橡树师:对,整首诗歌就是木棉对橡树的爱的倾诉(板书)。

如果整首诗歌可以分为两个部份,同学们认为从哪里分开最合适?生:这些都还不够。

师:对,那末我们看第一节浮现的最多的词是什么? 对了,“不”,那就说明诗人对这些爱情形式采取的是一种否定或者不认同的态度。

《致橡树》教学设计教学目标1.反复诵读,把握诗歌内容,体味诗歌情感基调。

2.培养学生诵读诗歌的能力,对诗歌情感的领悟能力。

3.培养学生独立、自尊的人格和高尚的审美情操,树立正确的爱情观。

教学重难点1.朗读诗歌,抓住诗歌意象,把握诗歌内容,领会诗歌情感;2.感悟诗人独立平等、相互依存、亲密无间的爱情观。

教学方法:诵读法、讨论法教学课时:一课时教学过程一、导入爱情是文学作品中一个永恒的话题,古往今来,多少文人墨客都极尽才情歌颂她的美好,表达自己的爱情观。

从“执子之手,与子偕老”中我们看到了坚贞执着的爱情,从“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”中我们感受到了相依相存的爱情,从罗密欧与朱丽叶的故事中我们读到了浪漫凄美的爱情。

《致橡树》则是一位新时代女性的爱情宣言。

(板书课题,作者)二、作者介绍舒婷:原名龚佩瑜,1952年生,福建省福州市人。

当代朦胧派诗歌的代表人物,写有许多著名的朦胧诗,如《四月的黄昏》《祖国呵,我亲爱的祖国》《双桅船》《也许》等。

其中《双桅船》获中国作协第一届全国新诗二等奖,《祖国呵,我亲爱的祖国》获1979——1980全国青年优秀诗歌奖。

三、朦胧诗派朦胧诗派产生于20世纪70年代末、80年代初,强调诗人的自我意识。

内容含蓄隽永,形式虚实相生,它往往借助象征、比喻等手法,创造一种朦胧的艺术形象或意境,从而诱发人们的好奇心和想象力,使人获得特殊的审美享受。

代表诗人还有顾城、北岛等。

四、诗歌朗读(引导学生有感情朗读诗歌,把握诗歌情感基调。

注意重音,停顿)1.让一至两名学生示范朗读;(总结其朗读的优缺点)2.播放视频朗读,学生跟读,进一步把握诗歌情感;3.学生齐读诗歌,再次感受诗歌优美的词句与独特的意境。

五、赏读、研习诗歌1.根据诗歌的形式和结构,给诗歌划分段落?第一部分(1-13行),第二部分(14-36行)。

2.第一部分中诗人写了哪些意象?这些意象分别有什么特点?(意象,主观情思与客观物象相融合的产物。

《致橡树》教学设计《致橡树》教学设计(精选10篇)作为一名优秀的教育工作者,时常需要编写教学设计,教学设计是实现教学目标的计划性和决策性活动。

那要怎么写好教学设计呢?下面是小编整理的《致橡树》教学设计,希望能够帮助到大家。

《致橡树》教学设计篇1教学目的:1、初步了解现代诗歌的一般特点,提高阅读和鉴赏能力。

2、学习新诗借助鲜明生动的形象抒发感情的特点。

3、了解诗歌的象征手法,评判诗中表白的爱情观。

教学方法:1、运用多媒体进行教学,加强直观效果,营造诗画合一的氛围和意境。

2、指导学生朗读,追求声情并茂。

3、指导学生把握同类诗歌的特点和写法,学会鉴赏比较。

课时安排:一课时资料来源:电子声像材料(VCD光盘等)教学过程:一、提问导入中学语文课堂教学中,对爱情主题的课文,视为禁区,可今天,我们要来学习著名女诗人舒婷的新诗《致橡树》。

展示课题:致橡树问:本诗完整的标题应该是什么?同学回答,老师展示动画投影:木棉致橡树问:既然是木棉致橡树,那么,木棉又向橡树说了什么呢?电脑投影,配乐朗诵全诗(《梁山泊与祝英台—共读》)问:刚才我们已在《梁山泊与祝英台》的优美旋律中领略了《致橡树》一诗,木棉所表白的,有哪些层次?全诗首尾一致吗?答:木棉不愿做:凌霄花鸟儿泉源险峰日光春雨电脑投影:痴情的鸟(配鸟鸣)-泉源(配流水声)-险峰-日光–春雨问:难道这些有什么不好吗?木棉为什么要否定它们呢?从哪些词语可以看出来?答:攀援、炫耀;痴情、单调;送来、慰藉;增加、衬托;从这些词中,我们能看出诗人反对什么样的爱情观呢?有哪些词语可以表达?“依附、附庸、奴性、无骨气、趋炎附势……”即是攀附型痴恋型奉献型因为这些是感情的单向奉献,而并非平等的心与心的交流,其思想根源是什么?封建的男尊女卑、三从四德。

展示上述内容的板书投影--板书1补充:诗歌《椰子树是什么?》电脑投影:诗歌《椰子树是什么?》有人说/它像芭蕉/还有人说/它像棕榈/我说/椰子树什么也不像/椰子树就是椰子树/因为/太像别人就会失掉自己问:有一部电影《女人不是月亮》,其意思是什么?还有哪些文学及影视作品也揭示了同样的主题?回答:易卜生的《娜拉》(即《玩偶之家》)此外,“甚至日光、甚至春雨”结构完整吗?怎样补全?学生思考、回答,教师归结并播放投影:甚至也不止像日光,照亮你的前程,温暖你的心灵;甚至也不止像春雨,播洒爱的甘霖,滋润你的心田;……总结:全诗行文至此,我们可以发现:诗人采取“破”的思维方式,目的是引出诗的下半部分,即——立:并肩站立的树,根相握、叶相触;展示投影:并肩的树。

致橡树教案6篇致橡树教案篇1教学目标1读懂文章讲了一件什么事,并能就这件事发表自己的意见2感受到工程师与工人身上高尚的情操。

3培养孩子从小养成保护环境的意识,并能想出具体的操作方法付诸以行动。

教学重点:能从具体的词句中感受到工人与工程师的高尚情操教学难点:能从具体的词句中感受到工人与工程师的高尚情操教学准备教师:多媒体课件学生:收集有关环境保护方面的资料。

教学过程一、谈话导入1、小村庄的人为了眼前不错的生活,几乎砍光了树木,结果毁灭了家园.下面这文章写的就是人与树的故事。

读读课文,想想文章讲了一件什么事,再交流一下对这件事的看法。

2、揭题:《路旁的橡树》二、自学课文1、自由读文,边读边想:这是一棵怎样的橡树?它的命运究竟是如何的?2、反馈:①出示句子:它是那么粗壮、结实、挺拔、就像草原的哨兵一样。

a、请读读这句话,说说你的脑海中出现一棵怎样的树?b、结合自己已有的知识经验,想想,这棵橡树会有多大的年龄,究竟对于我们的生存环境有什么样的关系?②这棵橡树将要遭遇什么呢?请结合文中的内容简要交流一下。

③最终这棵橡树因为城市建设的需要而被砍掉了吗?请结合文中的内容说一说。

三、品读具体语句体会人物心情。

1、本该为了加强城市之间的联系而要被砍掉的一棵橡树为什么最终被保存下来,而那条沟通两座城市之间的那条道路却因此而拐了一个弯呢?请再读课文,边读边想:到底是谁救了这棵橡树?划出相关的句子。

2、反馈①工程师救了橡树a、出示句子:工程师拿出一根楔子,走到离橡树100米的地方,把楔子打进了地里。

“现在谁也不会责备我们了。

”他轻声地说。

请你想像一下,这里的“谁”会指哪些人?为什么?b、是不是工程师一开始就决定把这棵橡树保留下来呢?出示句子:他把目光转向橡树,叹了口气。

“计划是不可以修改的。

”工程师说。

试着想像:如果你就是当时的那位工程师,你当时的心理是怎样的?②工人救了像树理由:a、突然,工人们停下来,把排水管放在地上。

《致橡树》教案设计【教学目标】1.了解舒婷及其诗作。

2.把握《致橡树》的情感和主题。

3.结合诗歌的学习掌握诵读法。

【教学设想】1、教学重难点:把握诗歌的情感起伏的脉络,掌握诵读法。

2、教学安排:诵读法,点拨法,对话法,1课时。

【教学步骤】1、导入。

2、新课讲授:(1)抓住意象,感受诗境,体悟诗意。

意象:文学作品中表达情意的物象。

例,玫瑰花橡树——木棉阳刚之美的爱人,阴柔之美的女性。

花、鸟、泉峰、日、雨橡树——木棉心心相印、平等独立的爱情。

相依相恋、充满缠绵、幸福感。

(2)品味语言,体验诗情,诵读表达。

前半部分,“绝不像攀援的凌霄花”,在语气上与“绝不像攀龙附凤的陈世美”相比有优点,有缺点。

诵读指导。

诗歌的美和情感融合在声调的起伏、节奏的缓急、语气的轻重之中。

诵读就是要把情感通过声音的节奏和轻重表达出来,诵读先要熟读诗句,再进入意境,然后感悟诗情,把握全诗情感变化起伏的脉络。

比如“不,这些都还不够!”这句话是应该读强一些还是稍弱一些。

提问并作示范,明确:不仅要根据作者的身份,还要根据它在全诗感情发展的脉络中的位置来考虑应读重一些还是轻一些。

“仿佛永远分离,却又终身相依”要语气缓慢而又高昂,读出美好的憧憬和幸福感。

“这才是伟大的爱情,”是后半部分的高峰,也是全诗的高峰,要停顿有力,蓄势到“伟大的爱情”迸发出来,“不仅爱你伟岸的身躯,也爱你坚持的位置,足下的土地。

”语调要低缓,读出爱的深沉。

齐诵全诗一遍,要读出情感的起伏变化,做到熟读成诵。

(3)、结束语:在这首诗,舒婷既表达了她对爱情的追求,也表达了对平等独立的人格的追求,她在追求比生命还要宝贵的爱情之中,尚且不能丧失人格,人格是什么?就是裴多菲所说的人的“自由”,因此,希望大家做一个有独立人格的,不媚俗、不攀附、有脊梁的、站着的人。

3、小结。

4、布置作业:练习册。

【教学后记】。

致橡树教案优秀6篇教学课时:篇一1个课时教学重点:篇二1、理解诗的主题2、理解诗人的爱情观3、理解诗中意象的象征意义语文《致橡树》教案篇三教材分析(教材重点、难点、双基分析)1、《致橡树》的主题思想(诗歌表现出来的爱情观)。

2、《致橡树》的主要艺术特色,特别是诗中象征手法的运用。

(分析诗歌中的意象及其象征意义。

)教学目的(知识能力、德育的目标要求)1、理解诗歌中鲜明而各具特色的意象。

2、理解诗歌抒发的思想感情。

3、感受诗歌语言表现出来的节奏。

4、培养学生热爱自然,热爱人生,热爱生活的感情。

教具录音机教学方法诵读指导教学过程学生活动一、作者简介舒婷,原名龚佩瑜。

1952年6月6日生,福建省泉州人,当代女诗人。

1971年开始写诗,1979年开始发表诗歌。

《福建文学》围绕她的诗作展开关于“朦胧诗”讨论,当时争议很大,’影响颇广。

1980年到福建省文联创作室工作。

现为中国作家协会福建分会理事。

主要作品有:诗集《双桅船》(获中国作家协会第一届“1979——1982”全国优秀新诗二等奖)、《舒婷顾城抒情诗选》。

她的《祖国,我亲爱的祖国》获1979——1980年全国青年优秀诗歌奖。

二、《致橡树》是一首怎样的诗?解析:《致橡树》是一首爱情诗,感情色彩强烈,又具有清醒的理性倾。

诗的抒情主人公化作一株木棉,而她所爱的对象则是一株橡树。

“致橡树”是“木棉”对“橡树”的真情倾诉。

在这真挚诚恳的倾诉中,表达了诗人对爱的热烈追求,否定了传统的完全依附性和单纯奉献性的爱情观,肯定了平等的、独立的、同甘共苦的爱情观,抒发了一位自尊而向往独立的爱情生活的女子的心声,表现了诗人对爱的理解和信念。

三、《致橡树》是怎样否定传统的爱情观的?解析:全诗可分为两个部分。

第一部分是否定传统的爱情观。

首先诗人以形象的比喻,否定了完全依附性的爱情观。

“攀援的凌霄花。

对于“高枝”,“痴情的鸟儿”对于绿阴,都是依附性的。

它们离了高枝和绿阴则无处安身。

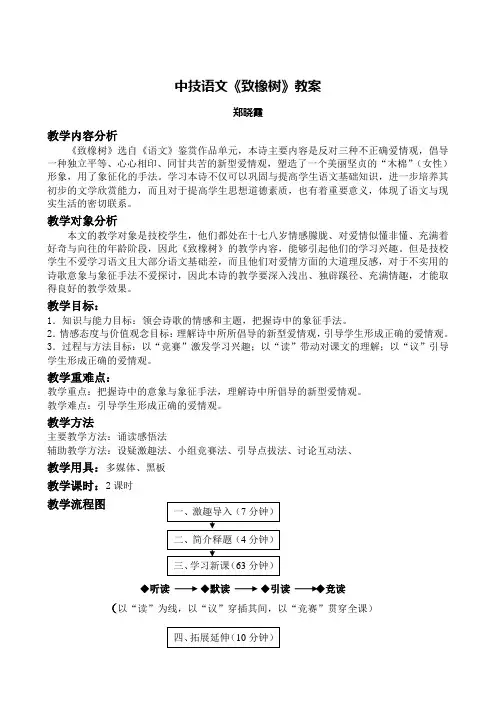

中技语文《致橡树》教案郑晓霞教学内容分析《致橡树》选自《语文》鉴赏作品单元,本诗主要内容是反对三种不正确爱情观,倡导一种独立平等、心心相印、同甘共苦的新型爱情观,塑造了一个美丽坚贞的“木棉”(女性)形象,用了象征化的手法。

学习本诗不仅可以巩固与提高学生语文基础知识,进一步培养其初步的文学欣赏能力,而且对于提高学生思想道德素质,也有着重要意义,体现了语文与现实生活的密切联系。

教学对象分析本文的教学对象是技校学生,他们都处在十七八岁情感朦胧、对爱情似懂非懂、充满着好奇与向往的年龄阶段,因此《致橡树》的教学内容,能够引起他们的学习兴趣。

但是技校学生不爱学习语文且大部分语文基础差,而且他们对爱情方面的大道理反感,对于不实用的诗歌意象与象征手法不爱探讨,因此本诗的教学要深入浅出、独辟蹊径、充满情趣,才能取得良好的教学效果。

教学目标:1.知识与能力目标:领会诗歌的情感和主题,把握诗中的象征手法。

2.情感态度与价值观念目标:理解诗中所所倡导的新型爱情观,引导学生形成正确的爱情观。

3.过程与方法目标:以“竞赛”激发学习兴趣;以“读”带动对课文的理解;以“议”引导学生形成正确的爱情观。

教学重难点:教学重点:把握诗中的意象与象征手法,理解诗中所倡导的新型爱情观。

教学难点:引导学生形成正确的爱情观。

教学方法主要教学方法:诵读感悟法辅助教学方法:设疑激趣法、小组竞赛法、引导点拔法、讨论互动法、教学用具:多媒体、黑板教学课时:2课时教学流程图◆听读◆默读◆引读◆竞读(以“读”为线,以“议”穿插其间,以“竞赛”贯穿全课)教学过程一、引入新课(多媒体播放《梁祝》的音乐,师旁白)“世界上最遥远的距离不是生与死,而是我就站在你面前,你却不知道我爱你。

”这是印度诗人泰戈尔的诗句。

同学们也知道古今中外很多有关于爱情的诗句吧,说来听听吧。

(引导学生回答)“问世间情为何物,直教人生死相许”、“生命诚可贵,爱情价更高”、“两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮”、“在天愿做比翼鸟,在地愿为连理枝”……外国有罗米欧与朱丽叶,中国有梁山伯与祝英台……(老师小结引入新课)同学们的心中可能也藏着一个类似爱情的东西,她朦胧美丽。

致橡树教案优秀8篇致橡树教案篇一教学目的:1.让学生树立正确的爱情观2.了解朦胧诗的特点3.掌握《致像树》的象征手法教学重点:1.理解诗的主题2.理解诗人的爱情观3.理解诗中意象的象征意义教学课时:1个课时教学方法:点拨法、讨论分析法教学过程:一、导语(课前播放钢琴曲《梁祝》,上课后停止)同学们,刚才一曲《粱祝》奏响了爱的永恒,翻开历史的画卷,我们可以看到多少热血的青年男女为了追求真正的爱情,为之而歌,为之而舞,为之献出自己宝贵的生命。

今天,我们再来学习一首爱情诗,看作者给我们描绘了一幅什么样的爱情图画。

二、读一读,感知课文1.欣赏《致橡树》Flash动画朗读,听的过程中要求学生从诗中选出自己喜欢的诗句,并简单地说一下自己喜欢它的原因。

2.学生大声地朗读课文。

3.学生挑选自己喜爱的段落或句子朗读,并简要地说明自己喜欢这些段落或句子的原因。

4.分角色朗读课文(男生一句,女生一句,轮流朗读)5.学生齐读课文三、说一说,讨论分析诗的内容,主要讨论下面几个问题1.诗中的意象很多,请你从中找出作者反对、批评的意象有哪些?并说说作者为什么反对、批评它们呢?提示:首先,攀援的凌霄花。

为了满足自己的虚荣心(炫耀自己),为了追求高贵的地位,不顾一切地向上爬,完全置自身的人格尊严于不顾——只知“攀援、依附”不独立。

其次,痴情的鸟儿,为绿阴重复单调歌曲的鸟儿。

因为这种鸟儿只知为对方歌唱,却忘了用自己的歌喉为自己歌唱。

她意识不到自身存在的价值,不知道在爱对方的同时“我是我自己的”,只知依附在橡树的阴影之中,却不愿飞出橡树的庇护,不愿飞向属于自己的自由天空——单相思。

第三,泉源、险峰、日光和春雨。

这些事物在其他文学作品中大多属被赞美的对象,诗人在这里虽然不象前两种全盘否定,但也表示了自己的不认同。

因为泉源只知道“送去慰藉”,险峰只是做了“陪衬”,而“日光和春雨”却只知道爱抚。

这是一种“一味奉献”的爱情,这样的爱情好像忽略了“被对方爱”的权力。

《致橡树》的教学设计《致橡树》的教学设计(精选10篇)在教学工作者实际的教学活动中,时常需要用到教学设计,借助教学设计可以让教学工作更加有效地进行。

那么大家知道规范的教学设计是怎么写的吗?下面是小编为大家整理的《致橡树》的教学设计,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《致橡树》的教学设计 1教学目标:知识目标:1、反复诵读诗歌,体味诗歌情感基调;2、背诵诗歌。

能力目标:引导学生把握诗歌内容,通过诵读领悟诗歌情感。

情意目标:培养学生独立、自尊的人格和高尚的审美情操,树立正确的爱情观。

教学重难点:重点:美读诗歌,抓住诗歌意象,把握诗歌内容,领会诗歌情感;难点:感悟诗人渴求、提倡的独立平等、相互依存、亲密无间的爱情观。

教学方法:美读、美感、美思教学过程:一、导入:(播放苏芮演唱的《牵手》)大家一定被这首歌感动了,是啊,牵了你的手,今生就要一起走。

从这首歌中我们听到了“执子之手,与子偕老”的那份坚贞执着的爱情。

爱情也是文学作品中一个永恒的话题,古往今来,多少文人墨客都极尽才情歌颂她的美好,表达自己的爱情观。

从“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”中我们感受到了相依相存的爱情,从罗密欧与朱丽叶的故事中我们读到了浪漫凄美的爱情,今天我们一起来聆听一位新时代女性当代朦胧派女诗人舒婷的爱情宣言《致橡树》。

二、引导学生有感情朗读诗歌,把握诗歌情感基调。

师:欣赏诗歌要在诗人设置的意境中品味把握意象,而品味离不开朗读,有没有哪位同学愿意给我们展示一下你对这首诗歌的个性诵读?(配乐)师:我们的同学真棒,不仅声情并茂,而且能从他们的朗读中听出诗歌中透露出来的那份理性的光辉,现在给大家播放一段老师从网上下载的配乐朗诵,请同学们一起来欣赏,并跟着一起朗诵。

刚才在凝神聆听的过程中你有什么感受,有没有什么话想给大家说?(播放多媒体配乐朗诵)三、师生共同赏读、研习诗歌,学生结合提问朗读思考鉴赏。

师:这首诗歌的标题叫做《致橡树》,那么我们首先要明确“我如果爱你”中“我”“你”应该指什么呢?生:木棉和橡树师:对,整首诗歌就是木棉对橡树的爱的倾诉(板书)。

《致橡树》教案一、教学目标1.知识与技能:(1)理解并掌握课文中出现的重要词汇和短语,如“橡树”、“挺拔”、“繁茂”等。

(2)能够正确地朗读课文,并理解课文内容。

(3)能够用自己的话复述课文内容,并能够回答相关问题。

2.过程与方法:(1)通过观察和想象,培养学生的观察能力和想象力。

(2)通过朗读和讨论,培养学生的口语表达能力和合作学习能力。

(3)通过写作和绘画,培养学生的创造力和审美能力。

3.情感态度与价值观:(1)培养学生对自然的热爱和敬畏之情。

(2)培养学生对生命的尊重和珍视之情。

(3)培养学生对家乡的热爱和自豪之情。

二、教学内容1.教学重点:(1)理解课文内容,掌握重要词汇和短语。

(2)培养学生的观察能力、想象力、口语表达能力、合作学习能力、创造力和审美能力。

2.教学难点:(1)理解课文内容,用自己的话复述课文内容,并能够回答相关问题。

(2)培养学生的情感态度与价值观。

三、教学过程1.导入(5分钟)(1)教师出示一幅橡树的图片,引导学生观察并描述橡树的特点。

(2)教师引导学生思考:为什么橡树能够成为人们喜爱的对象?2.课文学习(15分钟)(1)教师朗读课文,学生跟读。

(2)教师解释课文中出现的重要词汇和短语。

(3)教师引导学生理解课文内容,并用自己的话复述课文内容。

(4)教师提问,学生回答。

3.小组讨论(10分钟)(1)教师将学生分成小组,每个小组选择一个话题进行讨论。

(2)小组内成员相互交流,共同完成任务。

(3)每个小组派代表向全班汇报讨论结果。

4.写作和绘画(15分钟)(1)教师引导学生以“致橡树”为题,写一篇短文或一首诗。

(2)教师引导学生以“致橡树”为题,画一幅画。

5.课堂小结(5分钟)(1)教师总结本节课的学习内容。

(2)教师对学生进行评价,鼓励学生的优点,指出需要改进的地方。

四、作业布置1.复习本节课学习的词汇和短语。

2.完成“致橡树”的写作和绘画作业。

3.预习下一节课的内容。

《致橡树》教案设计

【教学目标】

1.了解舒婷及其诗作。

2.把握《致橡树》的情感和主题。

3.结合诗歌的学习掌握诵读法。

【教学设想】

1、教学重难点:把握诗歌的情感起伏的脉络,掌握诵读法。

2、教学安排:诵读法,点拨法,对话法,1课时。

【教学步骤】

1、导入。

2、新课讲授:

(1)抓住意象,感受诗境,体悟诗意。

意象:文学作品中表达情意的物象。

例,玫瑰花

橡树——木棉

阳刚之美的爱人,阴柔之美的女性。

花、鸟、泉

峰、日、雨

橡树——木棉

心心相印、平等独立的爱情。

相依相恋、充满缠绵、幸福感。

(2)品味语言,体验诗情,诵读表达。

前半部分,“绝不像攀援的凌霄花”,在语气上与“绝不像攀龙附凤的陈世美”相比有优点,有缺点。

诵读指导。

诗歌的美和情感融合在声调的起伏、节奏的缓急、语气的轻重之中。

诵读就是要把情感通过声音的节奏和轻重表达出来,诵读先要熟读诗句,再进入意境,然后感悟诗情,把握全诗情感变化起伏的脉络。

比如“不,这些都还不够!”这句话是应该读强一些还是稍弱一些。

提问并作示范,明确:不仅要根据作者的身份,还要根据它在全诗感情发展的脉络中的位置来考虑应读重一些还是轻一些。

“仿佛永远分离,却又终身相依”要语气缓慢而又高昂,读出美好的憧憬和幸福感。

“这才是伟大的爱情,”是后半部分的高峰,也是全诗的高峰,要停顿有力,蓄势到“伟大的爱情”迸发出来,“不仅爱你伟岸的身躯,也爱你坚持的位置,足下的土地。

”语调要低缓,读出爱的深沉。

齐诵全诗一遍,要读出情感的起伏变化,做到熟读成诵。

(3)、结束语:

在这首诗,舒婷既表达了她对爱情的追求,也表达了对平等独立的人格的追求,她在追求比生命还要宝贵的爱情之中,尚且不能丧失人格,人格是什么?就是裴多菲所说的人的“自由”,因此,希望大家做一个有独立人格的,不媚俗、不攀附、有脊梁的、站着的人。

3、小结。

4、布置作业:

练习册。

【教学后记】。