逍遥散加减治疗小儿外感发热36例

- 格式:pdf

- 大小:218.83 KB

- 文档页数:1

【中药佳方】消炎退热《逍遥散》加减31法【中药佳方】消炎退热《逍遥散》加减31法逍遥散之疏肝解郁,健脾和营,再合以丹皮,栀子之清泄肝火,全方共奏疏肝健脾,养血清热之功效。

主要用于治疗肝郁化热之病证。

本方具有调整精神活动,消炎,退热作用。

【辨治病证】中医临床运用以胁腹胀痛,月经不调,兼见烦躁,尿涩,舌红苔黄为其汤证之要点。

本方常用于治疗功能性低热、慢性肝炎、胃炎、胃及十二指肠溃疡、慢性盆腔炎、月经不调、乳泣、中心性视网膜炎等病证。

而必须症见发热,胸胁胀闷、或盗汗,头痛目涩,或月经不调而肚腹作痛,或小便涩痛,脉弦数者之病人。

1.神经衰弱(肝气郁结型)治宜疏肝解郁,清热安神。

以本方去白术,加龙齿20g,磁石15g,郁金、菊花、黄芩各10g为主治方。

若胸闷胀满,善太息者,加枳壳、香附各10g。

脘闷嗳气、恶心呕吐、饮食不香者,加代赭石15g,旋覆花(包煎)10g。

口干味苦,大便秘结者,加生大黄(后下)5g。

2.性早熟(肝经湿热型)治宜清肝利湿,理气解郁。

以本方去当归、白术,加夏枯草、枳壳、泽泻各10g,龙胆草、青皮各6g为主治方。

若胸闷叹息者,加合欢皮、生麦芽各9g。

乳房胀痛甚者,加郁金、香附各9g。

带下色黄而臭秽者,加萆薢、黄柏各12g.3.多囊卵巢综合征(肝郁化火型)治宜疏肝解郁,清热泻火。

以本方加龙胆草、夏枯草、全瓜蒌各15g,川牛膝10g为主治方。

若卵巢明显增大者,酌加海藻、昆布各15g,炙山甲、贝母各10g。

大便秘结难下者,加大黄(后下)6g。

4.非特异性阴道炎(肝郁脾虚型)治宜疏肝清热,健脾除湿。

以本方加茵陈15g,车前子(包)10g为主治方。

若神疲气短,饮食不香者,去丹皮、栀子,加党参,怀山药各10g,砂仁(后下)3g。

痛甚者,倍用白芍、甘草,加五灵脂、蒲黄各10g.5.女外阴神经性皮炎(肝郁化火型)治宜疏肝清热,理气止痒。

以本方加鸡血藤20g,龙胆草15g,)牛膝10g为主治方。

若奇痒难忍者,加地龙、全蝎各10g.6.血尿(肝郁化火型)治宜疏肝清热,凉血止血。

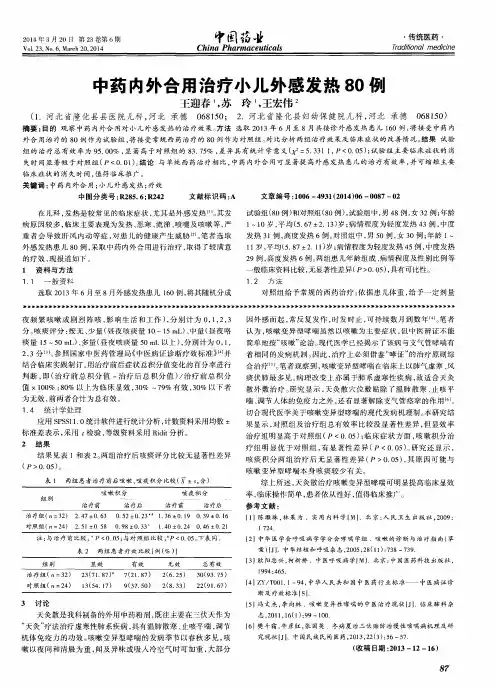

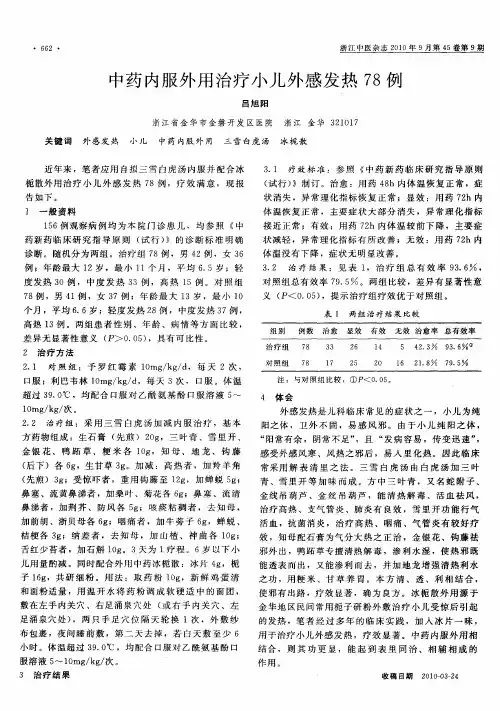

逍遥散加减治疗小儿外感发热36例小儿外感发热是儿科最常见的症状之一,可由多种疾病引起,以急性发热或高热较为多见,叶天士《幼科要略》云:“襁褓小儿,体属纯阳,所患热病最多”,故小儿感邪之后易于化热,具有发病急、热势重,传变迅速特点,多出现表证、里证同时存在的情况,正确及时处理发热,是每位儿科医生必须熟练掌握的技术之一,我科在临床中采用逍遥散加减治疗小儿外感发热36例,取得了较好的疗效,现总结如下:1 临床资料1.1一般资料:治疗36例外感发热患儿中,男21例,女15例,最大12岁,最小3岁,平均6岁,病程最长7天,最短2天。

1.2 基本方药:以逍遥散为主方加减如下:柴胡、黄芩、连翘、薄荷、白芍、当归、麦冬、白术、茯苓、山楂、神曲、甘草。

随症加减:咽痛加牛蒡子,咳嗽加枇杷叶、前胡等,伴泻加猪苓等。

1.3服药方法:每剂药加水浸泡30分钟,文火煮20分钟,煎煮2次,每次取汁约50ml至100ml混合,分3至5次温服。

1.4 治疗标准:服药3剂热退或基本恢复正常为有效,服药3剂发热不退为无效。

1.5 治疗结果:治疗36例患儿中有效35例,无效1例,总有效率为97%。

2 病例介绍:患儿王某,男,4岁6个月,因发热、轻咳5天来我院就诊,家长述曾在当地卫生所就诊,给予对症处理及地塞米松静点治疗3天,疗效欠佳,患儿体温仍有波动,日轻夜重,最高体温达39.5度,故来我科要求中药治疗,述患儿自觉口渴,纳差不欲食,时有烦躁易怒,话多,小便短赤,查体:体温38.5度,呼吸平稳,咽部充血,心肺腹检查无异常,神经系统检查无异常,舌质红,苔薄白,脉浮数,诊断为外感发热,给予逍遥散加减:柴胡6克、黄芩9克、白芍6克、白术9克、茯苓9克、山楂9克、神曲9克、连翘9克、当归6克,麦冬6克、薄荷3克(后下),甘草6克。

服药2剂,体温恢复正常。

3 体会:由于小儿有“肝常有余”的生理特性,小儿或外感六淫,或内伤情志饮食,皆易从热化,邪气从阳化热,从温化火,而出现高热,烦躁易怒,口渴,多动,话多,小便黄赤,小婴儿易激惹,甚至惊惕抽搐等肝郁火盛之象。

升降散加味治疗小儿外感发热34例

杨丽萍

【期刊名称】《光明中医》

【年(卷),期】2013(28)7

【摘要】小儿外感发热是儿科最常见的病症,本病初起以上呼吸道症状为主要表现,传变迅速,若不及时治疗可引起神昏、抽搐等,甚者危及生命。

一年四季均可发病。

多年来,笔者应用升降散加味治疗小儿外感发热疗效明显,现将2009年9月-2012年7月间观察的34例总结介绍如下。

【总页数】2页(P1483-1484)

【作者】杨丽萍

【作者单位】山西孝义市兑镇医院,孝义,032302

【正文语种】中文

【相关文献】

1.升降散加减保留灌肠治疗小儿外感发热169例

2.三仁汤加味治疗小儿外感发热107例

3.加味升降散治疗小儿外感发热25例

4.桑菊饮合升降散化裁联合穴位推拿按摩辅助辨治小儿外感发热(风热犯肺证)的临床观察

5.升降散加减治疗小儿外感发热84例

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

【悟道了玄医道传承:内伤发热】内伤发热内伤发热是指以饮食、情志、劳倦、病理产物、外伤、体质等为病因,导致脏腑功能失调,气血阴阳亏虚为基本病机的,以发热为主的病证。

一般起病较缓,病程较长。

临床上多表现为低热,但有时可以是高热。

现代医学中的功能性低热、肿瘤、血液病、结缔组织疾病、内分泌疾病,部分慢性感染性疾病所引起的发热,以及某些原因不明的发热,在有内伤发热的临床表现时,均可参照本证辨证论治。

诊断依据1、病程较长,多为低热,或自觉发热,表现为高热者较少。

不恶寒,或虽有怯冷,但得衣被则温。

常兼见头晕、神疲、自汗、盗汗、脉弱等症。

2、一般有气、血、水壅遏或气血阴阳亏虚的病史,或有反复发热的病史。

3、必要时可作有关的实验室检查,以协助诊断。

鉴别要点主要与外感发热的鉴别1、病史及起病特点内伤发热由内因引起,起病缓慢,一般病程较长,且有反复发作的病史。

而外感发热由感受外邪所致,起病较急,病程较短。

2、临床表现内伤发热而不恶寒,或虽寒但得衣被则减,通常伴有头晕、神倦、自汗、盗汗、脉弱无力等症。

而外感发热则多表现为高热,外邪不除则发热不退。

发热初期常伴有恶寒,其寒虽得衣被而不减,常兼见身疼痛、鼻塞、流涕、咳嗽、脉浮等症。

辨证论治1、辨证要点(1)辨病位病性:内伤发热的病位在脾、胃、肝、肾。

病性有虚热、实热之不同。

其中气虚发热、阴虚发热、阳虚发热为虚火内生,均属虚热;肝郁发热与瘀血发热均属实热。

(2)辨病情之轻重:一般认为,发热间歇时间渐长,舌脉证相合者为顺证,病情较轻;而病程长,热势亢盛,持续不减,兼证较多,病证错杂,舌脉证不相合者多为逆证,病情较重。

2、治疗原则内伤发热总的治疗原则,实火宜泻,虚火宜补。

属实者,宜以解郁、活血、除湿为主,适当配伍清热。

属虚者,则以益气、养血、滋阴、温阳,除阴虚发热可适当配伍清退虚热的药物外,其余均应以补为主。

3、分证论治(1)气虚发热【证候】发热,热势或高或低,劳累后加剧,倦怠乏力,少气懒言,自汗,易患外感,食少便溏,舌质淡,苔薄白,脉沉细弱。

自治小儿神效外用退热散

治疗一切小儿外感发热,发热不退及无名高热。

快的1个小时高热就退完,慢的要8个小时退完。

我的经验是一天一次,连用三天。

可以不药而愈。

生栀子9克,共研细末,加入适量的50度以上的白酒,浸泡10到30分钟加少许面粉做粘附剂,敷双手腕横纹到内关处(手三阴,太渊穴,大陵穴,神门穴上)脚上取足少阴肾经的涌泉,如果第2天在局部看到鸭蛋青色表示见效好,24小时一换。

局部青紫,不久既退,不比担忧。

这是我经常在临床应用于很多小孩发热不退的、效果奇特、大家不妨一试!

注意:如果高烧昏厥就不要用了,就医为要!

另外,很多农村人都知道孩子有时候发烧是掉魂了,可以找老人给叫叫再用药,不用一发烧就去医院,如果叫叫不见好,再去医院也不耽误事,因为如果是虚病发烧叫一下特快,立马就好,避免孩子受一些无谓的罪!(这是古老医术的一种,不是迷信!)

附穴位图!

我活着,是为了让更多同胞,更好的活着! 本公号立志于搜集整理华夏大地最实效、特效、奇效的中医偏方、

验方和秘方,

成为大家永保安康的实用药方库!

为同胞们打造实用、贴心的养生信息源泉!

如果您觉得有用,请告诉您的朋友

让咱们一起努力造福四方,普惠同胞!

<为百姓服务>

-----------------------------------------------。

国医大师——伍炳彩巧用逍遥散医案一则患者李某,女,26岁。

2017年7月21日初诊。

诉胃脘痛2年余伴消瘦。

胃脘时有嘈杂,饥饿时伴见胃中烧灼感,偶有吞酸;食欲尚可,不能多食;矢气频,饮食油腻则易腹泻;易疲劳,体消瘦;夜寐尚可,偶有做梦;怕冷,手心发烧。

平素大便日一行,质偏黏腻,细软条状,时时挂厕,小便淡黄。

末次月经2017年7月11日,7天干净,量少,色红黏稠,白带较多。

舌红苔薄白,脉弦细寸浮。

胃镜示:胃体黏膜散在出血点,中度浅表性胃炎,Hp(+)诊断:(肝胃不和型)嘈杂(西医称为浅表性胃炎)。

治则:疏肝理气,健脾和胃。

方药:南柴胡10g,岷当归10g,云茯苓10g,炒白术10g,炒白芍10g,炙甘草6g,烧生姜1片,薄荷(后下)3g,延胡索10g,川楝子6g,怀山药10g。

10剂,水煎服,日2次温服。

8月2日二诊:服上方大便黏腻好转。

胃中嘈杂稍有改善,仍有胃中烧灼感。

饮食油腻或多食则腹部坠胀,有便意,大便日1行,质软,小便偏黄。

消瘦,疲劳,夜寐可。

白带较多,黏稠无味。

舌尖点刺,苔薄白,脉弦细寸浮。

方药:上方加牡丹皮6g,焦栀子5g,川厚朴10g。

10剂,水煎服,日2次温服。

8月14日三诊:药后胃中烧灼及嘈杂均减轻。

饭后常有便意,饮食油腻生冷则大便稀溏,矢气略多。

小便偏黄,白带增多。

觉疲劳,易上火。

大便日1行,成条,无挂厕。

月经未潮。

舌红苔薄白,脉细弦。

方药:上方加益母草10g,焦三仙各10g。

15剂,水煎服,日2次温服。

9月5日四诊:服上方后偶有嘈杂,胃中灼热几无,饮食油腻后大便稀溏症状减轻。

劳累后腰酸,纳寐可,小便平。

末次月经:2017年8月18日,7天干净,经量略少,色先红后褐,无血块,余无不适。

舌红苔微黄,脉细弦弱。

方药:上方去益母草。

15剂,水煎服,日2次温服。

服上方后诸症均见轻减,原方继服10剂。

9月27日复查胃镜示:胃黏膜未见异常,Hp(-)。

2个月后随访,患者诉嘈杂几乎消失,体重略增。

名老中医罗笑容治疗小儿外感发热经验介绍小儿外感发热是指小儿因感受外邪而出现发热症状,通常伴有头痛、咳嗽、流涕等症状。

在中医中,外感发热被认为是由外邪侵袭引起的,需要及时治疗,否则容易转变成其他严重的疾病。

而名老中医罗笑容在治疗小儿外感发热方面拥有丰富的临床经验,他的治疗方法独具特色,取得了显著的疗效。

下面将介绍罗笑容治疗小儿外感发热的经验。

一、辨证施治罗笑容治疗小儿外感发热首先注重辨证施治,根据小儿的具体症状和体质特点进行综合分析,详细辨别病情的表里虚实。

以寒热虚实为主要辨证依据,确定感受的外邪属性和病变程度,然后有针对性地开出治疗方案。

对于表里虚实有不同类型的外感发热,罗笑容采用不同的治疗方法。

对于实热较重者,可运用清热解毒的中药进行治疗,并根据实际情况配合针灸或艾灸等治疗方法。

而对于虚寒较重者,罗笑容则可以采用温中散寒的中药进行治疗,同时加强对小儿的调理,促进体内阳气的恢复。

二、中药调理中药是罗笑容治疗小儿外感发热的重要手段之一。

中药具有疗效确切、安全性高等优点,可以对小儿外感发热进行综合调理,促进病情的康复。

在运用中药治疗小儿外感发热时,罗笑容会根据小儿的实际情况选择合适的药物,采用中草药煎煮或颗粒剂的方式进行服用。

在用药方面,罗笑容非常重视中药的药性和相克相宜的配伍原则,深谙中医药的精髓。

他灵活运用一些具有清热解毒、散寒温阳等功效的中药,根据小儿的具体病情进行搭配,使药物的疗效充分发挥出来。

三、针灸疗法除了中药调理外,罗笑容在治疗小儿外感发热时还会采用针灸疗法。

针灸疗法是中医的独特治疗方法,通过刺激人体特定的穴位,调节气血、阴阳,达到治疗疾病的目的。

对于小儿外感发热,罗笑容通常会选择一些适合小儿的穴位进行针灸或艾灸。

一般会针刺一些温经散寒、清热解毒的穴位,或者采用灸法进行温暖祛寒的治疗。

通过针灸疗法可以促进小儿体内的气血畅通,增强机体的免疫力,提高抵抗外邪的能力。

四、膳食调理在治疗小儿外感发热时,罗笑容还会对小儿的饮食进行合理调理。

当代中医师灵验奇方真传——退热散治疗外感发热退热散治疗外感发热李长生,副主任医师,中医科主任(山东省千佛山医院)。

主治:外感六淫或温疫、疫毒之邪引起的发热。

处方:金银花30克,连翘12克,柴胡15克,黄芩12克,板蓝根30克,羌活9克,知母9克,槟榔9克,薄荷9克,荆芥穗9克,甘草6克。

用法:上药毎剂煎煮2次,每次煎煮10~20分钟,共煎取600毫升药液。

体温38~39℃以上者,毎2小时服200毫升,日服2剂。

体温下降为38℃以下时可改为早晚分服,每日1剂。

加减:恶心、纳呆加茯苓、陈皮、半夏;咳嗽、咽痛加桔梗、炒杏仁、山豆根;口渴加麦冬。

疗效:治疗80例,痊愈(服药后在24小时内下降,30小时内降至正常,症状消失)48例:显效(服药后体温在24小时内下降,48小时内降至正常,症状基本消退)24例;无效(体温不降,症状无改善)8例。

总有效率为90%。

按语:金银花清热解毒,甘寒而不伤胃,芳香透达而不遏邪,既能宣散风热,又善清解血毒。

连翘清热解毒,用量适当又有健胃之功,治疗外感发热,常将二药配用,以増强疗效。

现代药理研究,二药有显著的广谱抗菌作用,对流感病毒有抑制作用,并证实金银花皂素能调节体温中枢,有清热解毒、消炎之效。

板蓝根为清热解毒要品,现代药理研究有解热,广谱抗菌作用,对流感病毒有较好的疗效。

羌活辛苦性温,气味雄烈,有伤阴耗血之弊,但治疗外感发热时,于清热解毒方中配用,是取其升散之功,即“体若燔炭,汗出而散”之意,与板蓝根配伍,既可避免羌活助热化火,伤阴耗血之弊,又可增强解热之力。

柴胡疏解退热,对于外邪郁闭肌表和半表半里而引起的发热均有明显的退热作用。

现代药理研究,柴胡有解热镇静、镇痛及消炎作用,对流感病毒有抑制作用。

柴胡配黄芩,可和解少阳,使邪热得解.黄芩得柴胡则可增强其退热作用。

薄荷,其气芳烈。

轻清凉散,疏解邪热,使邪有出路。

现代药理研究证明,薄荷有发汗、解热及兴奋中枢的作用。

知母清热泻火、生津止渴,为热伤津液而烦渴的常用药。

小儿外感高热不退,可用这个方子加减中医书友会第3413期每天一期,陪伴中医人成长I导读:小儿阳气偏盛,一旦外感常出现高热。

而快速退热就成了关键。

江苏老中医秦正生有一自拟小儿退热方,对于小儿外感高热病症效果极佳。

今天我们就来学习一下秦老治疗小儿发热的效方以及重要的几个临床注意~点击文章底部右下角【点赞】【在看】建立深度阅读(友谊)关系以小儿退热散为主治疗小儿外感发热作者/秦正生秦正生,1911年生,淮阴县人。

早年从师于缪景垣习医5年。

曾任准阴市第二人民医院中医主任医师。

擅长内儿科。

曾发表论文20余篇。

小儿之病,有异于成人,而外感发热尤为突出。

鉴于小儿有阳热偏盛的生理特点,其处感发热之病机,不外“表”与“热”二字,解表清热之法必须贯彻始终。

自拟小儿退热散为基本方,随症加减效果尚称满意。

一、小儿退热散的方剂组成:忍冬花10~15克,蝉衣5克,苏薄荷3~10克,益元散(布包)10~30克,建神曲15~30克。

水煎两次,分服。

重者可日服二帖。

方中银花甘辛而凉,清热解毒,疏风解表,为主药;薄荷、蝉衣疏风解表清热,益元散统治表里上下诸热,均为辅药;甘草健脾和中为佐。

诸药合用,不但辛凉清热,健运化滞而奏表里双解之功,且蝉衣又治小儿惊风,辰砂又可泻心火、安心神,有防止惊搐之作用。

随证加减:偏寒,加苏叶、防风;夹湿,加藿香、佩兰、荷梗;湿热,加重益元散,或合蒿芩清胆汤化裁;阳明热盛,加生石膏;咽喉肿痛加射干、山豆根、土牛膝;咳嗽甚,加苦杏仁、桑根白皮、浙贝母、百部;痰多,加天竺黄、葶苈子、竹沥;便稀,加车前子、赤茯苓;便秘,加瓜蒌皮、玄参、枳实、制军;热惊,加生石膏、双钩藤、白僵蚕、天竺黄、石决明、紫雪丹;神昏用安宫牛黄丸;痄腮、疖肿,加板兰根、蚤休、紫地丁、连翘、丹皮。

二、治疗小儿发热的几个有关问题(一)关于解表、清热、通下消导法的运用1、解表法的运用:小儿外感发热是由于外邪所致,故解表法为本病初起所必用,倘使传里入气,甚至深入营血,亦必少量用之,目的是疏肌腠而收表里分清之功。

退热散治外感发热退热散治外感发热来源:《中国秘方验方精选》组成:石膏120克,麻黄、桂枝各3克,研细末,:一包量,煎水多次分服.疗效所治200例中,发热2天以内就诊者115人,(多数第一次就诊,未经西医治疗),发热3天以上就诊者82人(大多经西医治疗无效),低热15天一3个月者3人(经西医检查原因不明)。

经服退热散36小时内热退为有效,超过36 小时热不退者为无效。

其中几个月—7岁106例,有效96例; 8-16岁56例,有效50例,17-60岁35例,有效32例;60 岁以上3例,有效3例。

总有效例数为181例,有效率达95%。

多数在服药24小时内热退。

体会:退热散药仅三味,为何疗效如此明显?认为石膏起主要作用,又有麻黄、桂枝配伍得当。

根据临床及查阅多种文献。

现对石膏有一些新的认识:(1)石膏性微寒,非为大寒,石膏清热之力,势若猛虎.号以白虎著称,人多畏其寒凉,不敢轻易投用,更不敢多用。

临床实践证明,石膏清热之力虽猛,但其性微寒,大剂量投以石膏治疗外感发热未有不良反应。

(2)石膏善清里热,又能解表热,决非寒凉内陷,引邪内侵。

石膏清阳明实热屡有报道,确有良效。

临床用治200例外感发热病人,有的高热多日不退,有的急性发热来势凶猛,服退热散后,大多24小时内热退。

石膏之性味辛寒,辛能解肌,寒能胜热,辛能走外,寒能胜内,表里皆宜也。

(3)大剂量投以石膏,是否寒凉伤及脾胃?实践证明不但无损,反而有益。

很多病人反映,服后热退食增。

(4)石青不但对体壮实热者有效,而且对体虚长期低热者亦有效。

(5)石膏的用量,过去常畏其大寒不敢多用,最大50 克。

实践证明,石膏用量宜大不宜小,否则效果不佳。

注意事项:(1)宜多次分服,最好2-3小时服一次,(2)宜温服,保暖令其微汗出,冷服效果不佳,(3)发现有的病者服二、三次后,体温有反跳现象,应坚持不要中断。

《江苏省连云港市公费医疗门诊部李之喜吴兰芳)来源《新中医))1980年第6期。

小柴胡汤加减治小儿外感发热医案、配方小儿外感发热为儿科常见病,多由外感风邪所致,以发热、恶寒、鼻塞流涕、头痛、咳嗽为主要症状,一年四季均可发病,常见于上呼吸道感染、急性支气管炎、肺炎、急性扁桃体炎、急性化脓性扁桃体炎等。

在致病原因上大致可分为风寒、风热。

但小儿感冒易寒从热化,故往往热多于寒,同时在感冒时因脾胃不和还容易出现消化不良的兼证。

由于小儿具有“脏腑娇嫩,形气未充”,“脾常不足,肝常有余”,为“稚阴稚阳之体”,感邪后“发病容易,传变迅速”等不同于成人的生理、病理特点,故在治疗上也有其特点。

本病多系卫气虚,卫外不固,易为外邪所侵。

营血不足则津失内守,阴液外泄故常自汗,久则真气内耗,正不御邪,反复外感。

郁火内伏,外蒸肌肤,腠理开泄,卫外失固,也可致外邪反复入侵。

邪气从外而入,与正气相搏,必致少阳枢机不利。

故以小柴胡汤加减治疗。

【临床应用】张氏以加味小柴胡汤治疗小儿感冒88例,治疗方法:柴胡、黄芩、葛根、银花太子参、连翘、荆芥、薄荷、甘草组成主方。

由于小儿兼证多,在治疗上须表里兼顾,随证加或。

咳嗽较甚加杏仁、桔梗,痰多加瓜蒌,喘咳加炙麻黄,去薄荷;咳时作呕加陈皮、竹茹;发热伴关节酸痛加防风以祛风止痛,焦三仙顾护脾胃。

疗程2~5天。

每日1剂水煎2次,分次服用。

治疗结果:88例中服药2剂8例,服药3剂38例,服药5剂42例。

治愈48例,显效36例,无效4例,总有效率95%。

路氏2以小柴胡汤加减治疗小儿上呼吸道感染300例,治疗方法:轻症:柴胡3~6g,黄芩3~6g,太子参6~10g,牛蒡子4~6g,荆芥3~5g,防风3~5g,前胡3~6g,蝉衣3~5g,炒神曲6~10g,生姜2~3片。

中症:柴胡3~6g,黄芩4~8g,银花4~8g,射干4~8g,枳实3~6g,厚朴3~6g,炒菜子6~10g,连翘3~6g,紫苏3~6g,玄参3~8g。

重症:银花3~10g,柴胡3~8g,黄芩3~8g,牛蒡子3~10g,石膏6~12g,川贝母6~9g,半夏3~9g,枳实3~9g,厚朴3~9g,鱼腥草6~12g,大黄3~6g(另包后下)。

【赵仲薇:小儿外感发热三药-葛根、茵陈、藿香】

外感发热验方

作者/赵仲薇

外感发热是儿科常见的病证。

我在长期的临床用药过程中,筛选出解肌清热、醒脾和胃的验方,用来治疗此证,疗效甚好。

方由葛根、茵陈、藿香3药等量组成(没有恶心、呕吐,也可不用藿香)。

葛根解肌退热;

茵陈善于清利湿热;

藿香醒脾和胃,辟秽化浊。

三药性味皆轻清,微温微寒,有寒温相济之效,无辛燥苦寒之偏,用于小儿感冒,时令病初起,食积发热,屡用屡效。

曾于1979~1982年观察了83例小儿外感发热,患者主症有发热,或发热恶寒,头痛,流清涕,伴有恶心,呕吐,舌红苔厚腻,脉滑数。

年龄小者不满1周岁,大者13岁。

除2例无效外,最多服药4剂而愈。

少数体温在40°C以上,精神不振者,可每隔6小时服药1剂,每剂煎20分钟,不服第2煎(因其药性轻清,为了取其清灵之性,故不久煎)。

其效可谓屡用屡验。

加减逍遥散的功效与作用加减逍遥散是一种中药方剂,这类药物还是常见到的,而且它对人体疾病改善有着很好的效果,对它的选择也可以放心进行,不过在吃这类药的时候,还需要一些方式方法。

一起来看一下。

【处方】牡丹皮白术各4.5克当归芍药桃仁贝母各3克山栀黄芩各2.4克桔梗2.1克青皮1.5克甘草0.3克【功能主治】治痰中见血。

【用法用量】水煎服。

【摘录】《医学入门》卷七【处方】胡黄连麦门冬黄芩地骨皮秦艽木通车前子【制法】上锉一剂。

【功能主治】治子午潮热。

【用法用量】加灯心,水煎服。

【摘录】《古今医鉴》卷六【处方】当归6克白芍6克白术4.5克茯苓9克柴胡2.4克甘草2.4克胡黄连1.8克麦门冬6克黄芩6克地骨皮9克秦艽9克木通6克车前子9克灯草10根【制法】上锉一剂。

【功能主治】养血健脾,疏肝清热。

治血虚肝郁,子午潮热。

【用法用量】水煎服。

【摘录】《寿世保元》卷四【处方】柴胡1钱半,白芍3钱,茯苓3钱,白术2钱,甘草1钱,山栀3钱,蕲艾3钱。

【功能主治】平肝解郁以安胎。

主妊娠胎动不安,或腹痛下血,兼精神抑郁,心烦善怒,肋胁胀痛,时有潮热,嗳气食少,或呕苦吐酸,脉弦而滑。

【用法用量】水煎,温服。

【摘录】《中医妇科治疗学》【处方】柴胡1钱5分,炙甘草1钱,茯苓3钱,白术2钱,当归2钱,白芍3钱,丹皮1钱5分,黑山栀1钱5分,煅牡蛎1钱5分,薄荷3分,广陈皮1钱5分,半夏2钱,白芥子2钱。

【功能主治】妇人情志不逐,忧郁内伤,阴火上炎,而致生疬凝结不消者。

【摘录】《疬科全书》【处方】白芍1两,当归1两,甘草1钱,白蒺藜1钱,蕤仁1钱,陈皮5分,茯苓3钱,甘菊3钱,柴胡3分,半夏3分。

【功能主治】目痛日久,终年累岁,而红赤不除,致生怒肉攀睛,拳毛倒睫者。

【用法用量】水煎服。

【摘录】《辨证录》卷三【处方】当归(酒洗)1钱,白芍(酒炒)1钱,白术(土炒)1钱,白茯1钱,柴胡1钱,甘草(炙)5分。

【制法】上锉1剂。

【功能主治】肝脾血虚发热,或潮热,或自汗盗汗,或头痛目涩,或怔忡不宁,颊赤口干,或月经不调,或肚腹作痛,或小腹重坠,水道涩痛,或肿痛出脓,内热作渴。

逍遥散加减治疗小儿外感发热36例

发表时间:2016-04-11T11:51:24.487Z 来源:《健康世界》2015年28期供稿作者:李兴堂[导读] 青海省平安县中医医院儿科小儿外感发热是儿科最常见的症状之一,可由多种疾病引起,以急性发热或高热较为多见。

李兴堂

青海省平安县中医医院儿科 810600

小儿外感发热是儿科最常见的症状之一,可由多种疾病引起,以急性发热或高热较为多见,叶天士《幼科要略》云:“襁褓小儿,体属纯阳,所患热病最多”,故小儿感邪之后易于化热,具有发病急、热势重,传变迅速特点,多出现表证、里证同时存在的情况,正确及时处理发热,是每位儿科医生必须熟练掌握的技术之一,我科在临床中采用逍遥散加减治疗小儿外感发热36例,取得了较好的疗效,现总结如下:

1 临床资料

1.1一般资料:

治疗36例外感发热患儿中,男21例,女15例,最大12岁,最小3岁,平均6岁,病程最长7天,最短2天。

1.2 基本方药:

以逍遥散为主方加减如下:柴胡、黄芩、连翘、薄荷、白芍、当归、麦冬、白术、茯苓、山楂、神曲、甘草。

随症加减:咽痛加牛蒡子,咳嗽加枇杷叶、前胡等,伴泻加猪苓等。

1.3服药方法:

每剂药加水浸泡30分钟,文火煮20分钟,煎煮2次,每次取汁约50ml至100ml混合,分3至5次温服。

1.4 治疗标准:

服药3剂热退或基本恢复正常为有效,服药3剂发热不退为无效。

1.5 治疗结果:

治疗36例患儿中有效35例,无效1例,总有效率为97%。

2 病例介绍:

患儿王某,男,4岁6个月,因发热、轻咳5天来我院就诊,家长述曾在当地卫生所就诊,给予对症处理及地塞米松静点治疗3天,疗效欠佳,患儿体温仍有波动,日轻夜重,最高体温达39.5度,故来我科要求中药治疗,述患儿自觉口渴,纳差不欲食,时有烦躁易怒,话多,小便短赤,查体:体温38.5度,呼吸平稳,咽部充血,心肺腹检查无异常,神经系统检查无异常,舌质红,苔薄白,脉浮数,诊断为外感发热,给予逍遥散加减:柴胡6克、黄芩9克、白芍6克、白术9克、茯苓9克、山楂9克、神曲9克、连翘9克、当归6克,麦冬6克、薄荷3克(后下),甘草6克。

服药2剂,体温恢复正常。

3 体会:

由于小儿有“肝常有余”的生理特性,小儿或外感六淫,或内伤情志饮食,皆易从热化,邪气从阳化热,从温化火,而出现高热,烦躁易怒,口渴,多动,话多,小便黄赤,小婴儿易激惹,甚至惊惕抽搐等肝郁火盛之象。

同时由于小儿“脾常不足”,感受外邪后,往往影响脾胃的运化功能,而出现外感夹滞证候。

逍遥散肝脾并治,为调和肝脾之名方,方中柴胡疏肝解郁、疏邪透表,黄芩苦寒以清相火,一散一清,透表泄热,薄荷助柴胡以疏肝透热,当归白芍养血柔肝,白术、茯苓、山楂、神曲健脾和胃,配合连翘清热解毒,透邪外出,麦冬养阴生津除烦,甘草调和诸药。

诸药合用共具疏肝解郁、清解邪热、消食和胃之功效,《神仙济世良方》一书中述“治火何以独治肝经也?盖肝属木,木易生火,故治火者首治肝,肝火一散,而诸经之火俱散”。

本方以逍遥散为主加减从肝论治小儿外感发热,临床应用药性平稳,未见明显异常反应,退热效果显著,值得临床推广使用。