第二章 昆虫行为学中的一些基本概念和基本行为型(文字)

- 格式:doc

- 大小:72.00 KB

- 文档页数:6

动植物物种知识:昆虫的行动生物学昆虫作为动物界中数量最多、种类最丰富的一类生物,不仅在生态和经济领域具有巨大的作用,也是生命科学领域中最活跃的研究对象之一。

但是,即使在近现代科学技术高度发达的今天,昆虫的行动生物学仍然是一个令人感到神秘而又神奇的领域。

本文将从昆虫的行动生物学角度出发,探讨昆虫在自然界中的行为表现,以及背后的进化机制和调控机制。

一、昆虫行为的基本模式昆虫的行为通常表现为基本行为模式的组合,包括:食物获取、繁殖、逃避捕食、社会交往等。

这些行为模式可以分为两种基本类型:本能行为和学习行为。

本能行为是指生来就具有的反应,不需要经过学习就可以展现出来的行为,如昆虫的抓食、飞行、蛹化等基本行为。

学习行为是指个体在经历一定的环境刺激后,通过适应和学习,调整行为的模式和选择性,从而获得更大的适应性和生存能力。

例如,某些昆虫会在寻找食物的过程中学习到特定的物质或颜色与营养价值的关系,从而选择更适合的食物。

另外,昆虫用于传递信号和信息的方式也各具特色。

例如,豆娘向雌性蜜蜂释放出某种激素来吸引伴侣;蚂蚁则用化学物质来识别同类和异类,并通过蚁道向其他巢穴传递信息。

通过这些行为和信息传递方式,昆虫在自然界中展现出了极其灵活多变的生态适应性和社会性行为。

二、昆虫的进化机制昆虫的繁殖和生存往往受到环境的限制,为了在自然界中生存并繁衍后代,昆虫发展出了各种各样的进化机制。

这些机制主要包括:物种适应性、生物地理学隔离、性选择和基因漂变等。

其中,物种适应性是常见于昆虫生存与繁殖中的一种进化策略,即在一定的环境下,某些个体更容易生存和繁殖,从而逐渐形成更适应特定生态环境的群体。

如在较干旱的地区,一些花粉吃昆虫的后足上的绒毛较长,以便更好地蓄水。

相反,在潮湿的环境中生活的昆虫可能对异物的忍耐能力更强。

此外,性选择也是昆虫进化中重要的机制之一。

该机制与物种适应性类似,也是通过生殖过程中的选择,逐渐使某些优秀的遗传特征得以传承并发展壮大。

动物行为学的基本概念和基本行为型一、反射反射是一种生理行为,但是从动物行为学来讲是动物比较简单的行为,它表现在外部的某些动作和变化上,而且还有一定的生物学功能,反射的例子有很多。

反射的特点:①外界刺丨激和它所作出反应之间有着非常强的联系。

比如说把手放到火里去,手会马上回缩;气管里进异物,马上会咳嗽。

②无意识。

比如回缩不是大脑作出的反应,而是无意识的。

⑧它的中枢不是在大脑,而在脊髓。

另外它是先天的,这样对生存也会有利。

如图l所示反射在刺丨激和反应之间之所以有强烈的联系,是因为反射需要经过反射弧,中枢、感觉器官,最后把信息传到脊髓再通过运动神经元作出反应。

条件反射是后天的,是在学习过程中建立的,需要不断的强化,如果不强化,就消退了。

如图3—2所示,这是条件反射的建立,狗看着骨头就流唾液,看着灯不流唾液。

如果把灯和骨头结合起来,结合起来之后狗再看见灯也流唾液,这就是条件反射。

原来看见灯不流唾液,后来看见灯就流唾液,反射分为条件反射和非条件反射。

二、动性动性是指动物在一定的外界刺丨激下所作的随机的、不定向的活动。

这种运动的结果使得动物总是趋向于有利的刺丨激源而避开不利的刺丨激源。

如图3所示,化学物质在散发一些气味,这些低等动物在外界刺丨激下做无定向随机的运动,运动的结果会导致它趋向有利的刺丨激。

如果浓度越高越有利,那么它们运动的结果总是趋向于浓度高的地方。

这也是动物运动的基本类型,趋利避害是一种行为的基本类型,这就叫动性。

图3蜗虫是怕光、避光的,强光对它是不利的。

它也是靠动性来趋利避害。

比如说在一个池子里边(图4),一部分是有光的,另一部分是暗的,在光线照耀下它就运动了。

他的运动叫调转,总扭来扭去,不定向随机的一种调转运动反应,也是没有一定方向,他不是直接跑到这边来,而是到了这边后不再动。

这就是在有利刺丨激下不动,无利刺丨激下增加运动,最后的结果是到了它最有利的一个环境它就不动了,这就是动性。

图4三、趋性趋性是定向的,它是靠近或离开一个刺丨激源。

昆虫社会行为的生物学解读昆虫是地球上最为繁盛的动物群体之一。

它们不仅种类繁多,而且在生态系统中扮演着重要的角色。

昆虫的社会行为是生物学的一大研究领域,涉及到如何通过分工、交流、合作等方式形成复杂的社会结构。

本文将从生物学的角度出发,深入探讨昆虫社会行为的特点、机制以及其在生态系统中的重要性。

一、昆虫社会行为的概念昆虫社会行为是指昆虫在其生活过程中,为了适应环境、获取食物、安全繁殖以及提高生存率所表现出的集体活动和群体行为。

这些行为通常是在特定的社会结构中完成的,包括但不限于合作觅食、筑巢、育幼及防御等。

例如,蜜蜂、蚂蚁和白蚁等是最常被研究的社会性昆虫。

它们通过复杂的社交互动来维持群体的稳定和功能,展现出高度的协作与分工性。

二、社会性昆虫的分类根据社会行为的不同,昆虫可分为几类:完全社会性昆虫这类昆虫生活在由明显等级制度和分工所构成的群体中,其成员之间有明确的角色分配,例如蜜蜂和蚂蚁。

在这种社会中,有工蜂、嗖蜂(雄蜂)和女王等不同角色,各司其职,确保整个群体的生存和发展。

准社会性昆虫这类昆虫也显示出一定的社会行为,但其社会结构相对较为松散,例如某些蟋蟀和蜻蜓。

它们可能会选择一起栖息或共同觅食,但缺乏明确的分工。

聚集性昆虫此类昆虫并不真正具有复杂的社会结构,但它们会在特定环境中形成聚集现象,如蝗虫。

在资源丰富时,这种聚集可提高觅食效率和生存率。

三、合作与分工在昆虫社会中的作用在昆虫社群中,合作与分工是推动其成功的重要因素。

通过合作,个体之间可以分享资源,增进彼此之间的信息交流,从而提高整个群体面临挑战时的应对能力。

例如,蜜蜂在采集花蜜时,会通过舞蹈传递信息,告知其他蜜蜂哪些花源最丰富。

这种信息交流不仅提高了资源利用效率,还减少了个体间的竞争。

此外,蜂群中的工蜂负责护理幼蜂、铲除巢内垃圾等事务,通过合理分工,使每个成员都能发挥自己的优势,从而最大限度地支持整个社群。

在蚂蚁中,也可以观察到类似的现象。

比如,当蚂蚁发现食物源时,它们会释放化学信息素,引导其他蚂蚁前往。

第二章昆虫行为学中的一些基本概念和基本行为型第一节昆虫行为学的一些基本概念1. 动物行为谱2. 行为发育的敏感期3. 雌雄同体4. 行为反应的疲劳现象5. 刺激过滤6. 信号刺激1. 行为谱(ethogram):行为谱就是一个物种正常行为的全部名录或记录.积累这方面的资料是行为学家的基本任务之一,在不干扰昆虫日常活动的情况下详尽地记录昆虫的行为表现.只有全面掌握了昆虫的正常行为行为,才能设计一些有意义的实验以便研究行为的因果关系.每一种昆虫都有自己的行为谱.昆虫行为谱可分成一些大的行为单元,在此基础上也可再分成许多更小的单元.如求偶行为,取食行为,交配行为等;同时求偶行为是一个过程,它是由许多不同的特定行为组成.例:黄守瓜(Aulacophor fermoralis chinens)的取食行为观察观察: 成虫主要取食黄瓜(Cucumis sativus)和南瓜(Cucurbita moschata)叶片,在取食时常以身体为半径用口器在叶面旋转咬食“划圈” 然后再取食圈内的叶组织,“划圈”取食成为黄守瓜危害的典型特性。

其同属的黄足黑守瓜(A.cattigarensis)则主要取食丝瓜,而且几乎不发生划圈取食行为.两个非常接近的守瓜为何有根本不同的寄主选择性和取食行为?愈来愈多的研究显示守瓜的取食选择性及行为与寄主合成的葫芦素显著相关.⏹生测实验显示,葫芦素B和E可刺激黄足黄守瓜和黄足黑守瓜取食,葫芦素C也刺激黄足黄守瓜取食,但对黄足黑守瓜取食无影响.而葫芦素I虽然在低浓度也能刺激两种甲虫取食,但在中高浓度则显著地抑制它们的取食.葫芦素C和I有协同抑制作用.⏹因黄瓜和南瓜被虫害后可诱导产生葫芦素I,故黄足黑守瓜不取食黄瓜和南瓜.只取食丝瓜.⏹黄足黄守瓜为了克服其诱导产生的葫芦素I,不得不采用划圈方式阻断圈外叶组织被诱导合成的葫芦素I迁移到圈内,以保证能取食圈内的叶组织.⏹而丝瓜在取食前后均只含有刺激取食的葫芦素B和E,使得黄足黑守瓜可直接取食. 昆虫行为观察的原则①熟悉研究对象,坚持长期跟踪观察行为类型多且存在变异性,有些行为只能偶尔看到。

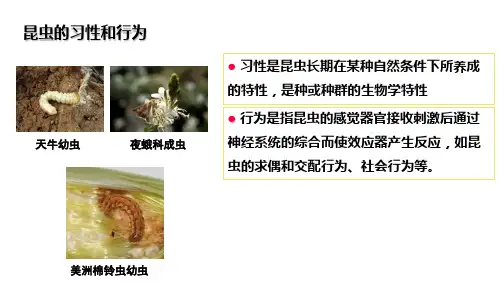

昆虫的习性和行为●习性是昆虫长期在某种自然条件下所养成的特性,是种或种群的生物学特性●行为是指昆虫的感觉器官接收刺激后通过神经系统的综合而使效应器产生反应,如昆夜蛾科成虫天牛幼虫虫的求偶和交配行为、社会行为等。

美洲棉铃虫幼虫了解昆虫的习性和行为的意义和重要作用●昆虫的习性和行为是我们制定控制害虫策略时十分重要的依据。

根据习性和行为可以找到害虫的薄弱环节,利用这些薄弱环节来控制和消灭害虫●根据昆虫趋光性,利用诱虫灯进行害虫预测预报和防治●人工合成雌性昆虫性信息素作为性诱剂,利用昆虫的趋化性对雄性昆虫进行迷向和诱杀制定控制害虫策略的依据诱虫灯性诱剂田间诱杀●昆虫的主要习性和行为●活动的昼夜节律●食性●趋性●防卫●群集性●扩散和迁飞●求偶行为●交配行为●社会行为●学习行为活动的昼夜节律circadian rhythm ●昼夜节律是指昆虫的活动与自然中昼夜变化规律相吻合的节律。

昆虫活动的这种时间节律也称为生物钟或昆虫钟●绝大多数昆虫的飞行、取食、交配、产卵等活动均有固定的昼夜节律天蛾夜蛾活动的昼夜节律按活动昼夜节律分类 按昆虫活动的昼夜节律: ● 日出性或昼出性:在白昼活动的昆虫,如蝶类● 夜出性:夜间活动的昆虫,如夜蛾科昆虫● 弱光性:在弱光下开始活动,如蚊类● 昼夜性:昼夜均可活动的昆虫,如蚂蚁日出性-蝶 夜出性-夜蛾弱光性-蚊 昼夜性-蚂蚁昆虫的求偶行为courtship behavior ●昆虫的求偶行为指性成熟的昆虫向异性示爱并促使异性接受交配的行为活动。

求偶是互相选择的过程,每种昆虫的求偶行为都有特异性,以避免不同昆虫的种间杂交昆虫的求偶行为包括荧光、鸣叫、舞蹈、纠缠、送礼、炫耀、偷袭及释放信息素等多种形式萤火虫蝉螽斯指同种昆虫的大量个体高密度地聚集在一起的习性。

有临时性、永久性之分昆虫的群集性 蝽科若虫 瓢虫飞蝗 瓢虫胡蜂蜜蜂昆虫的扩散和迁飞●扩散指昆虫在一定时间内发生的由原发地向周边地区转移、分散的过程。

1、昆虫纲的主要特征:体躯由若干环节组成:这些环节集合成头、胸、腹三个体段。

头部是取食与感觉的中心。

胸部是运动与支撑的中心,3个体节。

腹部是生殖与代谢的中心。

2、昆虫的头部:为感觉和取食的中心有触角1对,为感觉器官,司嗅觉和触觉。

复眼1对。

头部前方或腹面有取食器官称为口器,通常由上唇、上颚、舌、下颚及下唇组成,根据口器的形状和取食功能不同可以分为多种型式如咀嚼式(蜚蠊)、刺吸式(蚊、蚤、虱)和舔吸式(蝇)等。

3、昆虫的胸:为运动中心,前胸、中胸、和后胸三个胸节。

各胸节的腹面有足1对分别称前足、中足和后足。

足分5节由基部向端部依次称基节、转节、股节、胫节和跗节。

跗节又有15分节跗节末端具爪。

多数昆虫的中胸及后胸的背侧各有翅1对分别称前翅和后翅。

双翅目昆虫仅有前翅后翅退化成棒状的平衡棒。

4、昆虫的腹:为代谢与生殖中心,部分节通常由11节组成。

雌虫的尾端具有各种式样的产卵器雄虫的尾端具有构造复杂的外生殖器形态结构。

5、变态:昆虫从幼虫到成虫性成熟的整个发育过程称为胚后发育它经历从外部形态、内部结构、生理功能到生态习性及行为上的一系列变化此过程。

6、体节和体段:组成昆虫体躯的每一个环节就是一体节;组成昆虫体躯的一系列体节分为头、胸、腹三个体段。

7、附肢和附器:胚胎发育时期,除头前叶和尾节外,昆虫的每一体节两侧都有1对管状突起,孵化前,一部分突起消失,其余的则演化成了分节或不分节的附肢;附器是指通常不在虫体体节的两侧,也不分节,与胚胎时的管状突起没有同源关系的附属器官8、初生分节和次生分节:初生分节是以节间褶为分界线的体躯分解方式;次生分节是以节间膜为体节分界线的分节方式。

9、沟和缝:骨板常在适当的部位向内凹陷,凹陷部位的外面留下1条狭窄的槽,称为沟;缝是相邻的两块骨片并接后相对继续骨化所留下的一条膜质线。

1.多胚生殖:是指1个卵内可产生两个或多个胚胎,并能发育成正常新个体的生殖方式。

2.孤雌生殖:指一些昆虫的卵不经过受精而发育新个体的生殖方式。

昆虫的行为是有机体生命活动中各种活动的综合表现。

人们可通过对其行为的了解,采取对策,从而防治有害昆虫,保护有益昆虫。

现介绍昆虫常见的几种行为如下。

一、趋性趋性是昆虫对外界刺激所表现的“趋”、“避”行为,按刺激物的性质,一般有下列几种:(1)趋光性:昆虫通过视觉或感光器官,趋向光源的行为,称趋光性,反之则为负趋光性。

如夜出活动的夜蛾、螟蛾、蝼蛄等对灯光的正趋光性,而许多白昼活动的蝶类、蚜虫等为负趋光性。

此外,各种昆虫对光的强弱和光波长短的反应不同。

一般讲,短光波对昆虫的诱集力强,如二化螟对于3300A(紫外光)~4000A(紫光)的趋性最强,因此,我们可利用黑光灯来诱杀害虫。

(2)趋化性:昆虫对于多种化学物质亦表现有趋向的行为,称为趋化性。

趋化性也有正负之分。

昆虫通过这种行为可获得食物、配偶或找到产卵地点,以繁衍后代。

如菜白蝶可在十字花科蔬菜上产卵,是由于蔬菜中糖苷化合物发出的芥子油气味的吸引。

在防治上,可用糖、醋、酒等混合液诱集地老虎、粘虫等有害昆虫;利用杨柳新鲜枝把诱集棉铃虫、粘虫等。

3)趋温性:当环境温度变化时,昆虫趋向适于它生活的温度的行为,称趋温住。

如地下害虫、金龟子、蝼蛄对土温的高低,在一年内的生活规律是:当冬季表土温度降低时,就向土壤深处迁移休眠越冬,到春天表土温度上升适宜时,又从土层深处迁移到土表危害作物根部。

因此,研究这些害虫对土温的动向,可预测害虫的危害期,及时加以防治。

二、食性昆虫的生长发育,需要不断地取食大量的营养物质,按食物的种类,其食性可分下列三类。

(1)植食性:以新鲜植物为食,它又可分为:①单食性,只取食一种植物。

如豌豆象只危害豌豆,三化螟只危害水稻,当它们缺少这些植物时,就难以生存。

②寡食性,只取食几种植物。

如马铃薯瓢甲危害茄子外,还危害洋芋及茄科杂草等。

③多食性,取食不同科、属的多种植物,如棉蚜可危害74科,285种植物。

因而多食性昆虫对环境的适应能力强。

(2)肉食性:它又可分为捕食性和寄生性,前者以小动物或昆虫为食,如飘虫、食蚜蝇、螳螂等;后者寄生于其他有害昆虫体内,如许多寄生蜂和寄生蝇。

第二章昆虫行为学中的一些基本概念和基本行为型第一节昆虫行为学的一些基本概念1. 动物行为谱2. 行为发育的敏感期3. 雌雄同体4. 行为反应的疲劳现象5. 刺激过滤6. 信号刺激1. 行为谱(ethogram):行为谱就是一个物种正常行为的全部名录或记录.积累这方面的资料是行为学家的基本任务之一,在不干扰昆虫日常活动的情况下详尽地记录昆虫的行为表现.只有全面掌握了昆虫的正常行为行为,才能设计一些有意义的实验以便研究行为的因果关系.每一种昆虫都有自己的行为谱.昆虫行为谱可分成一些大的行为单元,在此基础上也可再分成许多更小的单元.如求偶行为,取食行为,交配行为等;同时求偶行为是一个过程,它是由许多不同的特定行为组成.例:黄守瓜(Aulacophor fermoralis chinens)的取食行为观察观察: 成虫主要取食黄瓜(Cucumis sativus)和南瓜(Cucurbita moschata)叶片,在取食时常以身体为半径用口器在叶面旋转咬食“划圈” 然后再取食圈内的叶组织,“划圈”取食成为黄守瓜危害的典型特性。

其同属的黄足黑守瓜(A.cattigarensis)则主要取食丝瓜,而且几乎不发生划圈取食行为.两个非常接近的守瓜为何有根本不同的寄主选择性和取食行为?愈来愈多的研究显示守瓜的取食选择性及行为与寄主合成的葫芦素显著相关.⏹生测实验显示,葫芦素B和E可刺激黄足黄守瓜和黄足黑守瓜取食,葫芦素C也刺激黄足黄守瓜取食,但对黄足黑守瓜取食无影响.而葫芦素I虽然在低浓度也能刺激两种甲虫取食,但在中高浓度则显著地抑制它们的取食.葫芦素C和I有协同抑制作用.⏹因黄瓜和南瓜被虫害后可诱导产生葫芦素I,故黄足黑守瓜不取食黄瓜和南瓜.只取食丝瓜.⏹黄足黄守瓜为了克服其诱导产生的葫芦素I,不得不采用划圈方式阻断圈外叶组织被诱导合成的葫芦素I迁移到圈内,以保证能取食圈内的叶组织.⏹而丝瓜在取食前后均只含有刺激取食的葫芦素B和E,使得黄足黑守瓜可直接取食. 昆虫行为观察的原则①熟悉研究对象,坚持长期跟踪观察行为类型多且存在变异性,有些行为只能偶尔看到。

因此,行为观察要花费大量的时间。

②在不干扰昆虫的情况下观察避免或减轻观察者对所观察昆虫的干扰可采取方法:一是观察者隐藏起来,二是安置各种自动拍摄或录象设备。

③昆虫个体的鉴定和识别对每个个体的识别和观察比生物学任何其他领域的研究更为重要。

这样才能准确地知道不同个体之间发生的关系如何。

如用标记物、无线电遥测技术等。

2. 行为发育的敏感期敏感期(sensitive period,or susceptible period):在一定的短时期内对环境刺激的易感性,在此期间受刺激后会对其后的行为产生不可逆转的影响。

①敏感期的开始和结束时间不是突然的而是渐近的;②敏感期的持续时间依物种、个体和功能系统的不同而不同;③敏感期依赖于环境刺激的性质和强度。

敏感期发生的时间在大多数动物中,敏感期只发生在生命的早期。

为什么会这样呢?通常认为这一时段是从父母和亲属那里学习知识的最好时段,尤其学会识别本物种的成员。

蚂蚁是社会性昆虫,工蚁的行为(如育幼行为)在早期受到社会(蚁群其他成员)的影响极大. 敏感期的开始时间和结束时间动物常常对某些环境刺激具有极高的敏感性,敏感期的开始时间可能取决于外部和内在因素两个方面。

一般说来,一个正在发育的年轻动物一旦具有了运动和感觉能力,其敏感性就开始了。

例:蚂蚁社会行为的发育蚂蚁是社会性昆虫,它们生活在一个复杂的社会中,社会成员之间有明确的分工,而且在几周内它们的作用会发生明显的变化并可重复发生。

一种新热带蚁(Ectatomma tuberculaturm),每只蚂蚁的工作是随年龄而变化。

那么,早期社会经验对工蚁行为发育的影响如何呢?有4个蚁群,每群有200-300只蚂蚁。

15只被贴上标记,放回做对照。

隔离饲养对试验群工蚁的行为发育的有什么影响?隔离饲养的影响与在什么年龄隔离有关系吗?对照组: 在羽化后的第一周,工蚁大部分时间靠群体中其他成员喂食和梳理;第二周才开始从事育幼工作,先是照看幼虫,然后是茧,最后是卵;第三周探查蚁巢,干各种家务;羽化后一个月,保卫蚁巢或外出觅食.处理组: 羽化后2天隔离的工蚁,其从事活动的顺序和执行任务的水平与对照比表现的最不正常,特别是育幼工作不积极.羽化后4或8天隔离的工蚁,其行为发育与对照较为相似.结论:羽化后的前4天是一个敏感期,在此期间接受来自社会的刺激将会影响其行为的确立,特别是与育幼有关的行为.取食行为的敏感期对于大多数昆虫,在孵化后完全或几乎不与自己的双亲接触,它们的食性选择主要依赖于雌虫产卵时的寄主选择。

幼虫和成虫的寄主范围相似.如菜粉蝶.有些昆虫的食性则取决于孵化后最初接触的食物。

如斜纹夜蛾.4. 行为反应的疲劳现象当在狗的皮肤上一点连续给予机械或点刺激以后,狗的擦反射(既用足擦抹皮肤受刺激点)就会减弱,表现为足的动作减弱和节律消失.这种现象称为行为反应的疲劳现象.疲劳现象是复杂行为的一个普遍特征.它是由于联络神经元(把冲动传到脊髓)和运动神经元之间突触传递阻力增加而引起的.疲劳部位一定是在皮肤的感受器和运动神经起点之间的某处.特定刺激疲劳(stimulus-specific fatigue)有时,刺激的转换能重新诱发一个已经疲劳的反应。

即其他类型的刺激能够克服这种疲劳,重新释放这一行为。

特定反应疲劳(response-specific fatigue)动物的很多活动(行为)都有自己的疲劳特性,有些行为在第一次完成后只需经过很短的时间就可以再次被释放,而另一些行为在完成一次之后则需间隔很长时间才能再次被释放。

这种现象称为特定反应疲劳。

如苍头燕雀在枭出现时的躁动反应。

动物的特定反应疲劳与不同行为的不同需要有关。

如:性行为和取食行为是两类周期性发生的行为现象,因此两次行为之间需要间隔较长的时间;而逃避行为和防御行为则必须随时都能得到释放,因为这关系到动物的生死存亡,因此两次行为之间所间隔的时间极短。

5. 刺激过滤(stimulus filtering)每一个昆虫在任何时候都会面对无限量的环境信息(各种物理的、化学的和生物的信息),在信息的海洋中,有用的信息只占很少的一部分。

因此,对昆虫来说,最重要的任务之一是有选择地对外界刺激做出反应。

称为刺激过滤。

昆虫的两种器官系统具有刺激过滤功能:感觉器官系统和中枢神经系统外周过滤(peripheral filtering )——感觉器官过滤(1)某些蝶类能够感受高频声波;许多昆虫由于复眼视细胞的结构特别精细而能感受偏振光,这种特殊的感觉能力使昆虫在没有可见光时仍能够根据太阳的位置进行定向;蜜蜂可看到紫外线,能依据地球磁场进行定向。

(2)位于雄蝶触角上的化学感受器只对同种雌蝶的性信息素和一些极其近似的化合物非常敏感,而对其他化合物反应极小或无反应。

一种传播黄热病的蚊子,雄虫触角上的“江氏器”主要对雌虫的振翅频率发生反应,而对雄蚊的振翅频率不发生反应。

当雌蚊从附近飞过时,雄蚊依据雌蚊的振翅的声音辩识和追踪雌蚊。

实际上,昆虫只依靠感觉器官有选择地感受刺激是不能完成对外界刺激的全部过滤任务的。

因为:①生物信息的性质太复杂,感觉器官往往难以完全适应。

②各种刺激之间具有一定的相互关系,这往往超出一个感觉器官的过滤能力。

③当一种感受器必须对各种属于不同功能系统的信息发生反应时,在感受器水平上依靠简单的过滤方法是不能满足这种多功能的需要。

中枢过滤(central filtering )——中枢神经系统过滤中枢过滤的研究是神经生理学研究内容的一部分。

中枢过滤的机制和地点目前尚未完全弄清楚,但通过模型试验证明在复杂刺激时这种过滤方式确实在起作用。

如用眼蝶所做的模型试验——视觉器官对外界刺激的反应。

6. 信号刺激(sign stimuli)是指能代表发出刺激的整个主体的刺激。

如视觉刺激、听觉刺激、化学刺激等。

如:蛾类的雄蛾对同种异性个体(雌蛾)释放的化学物质非常敏感,在很低浓度情况下也能被吸引。

有时,诱发一个反应需要一个以上的信号刺激,这种情况下,缺少一个刺激可以靠另一个刺激来补偿。

例如:守卫蜂箱出入口的蜜蜂是根据盗蜂的颜色和特有的飞翔姿态来辨认盗蜂的。

用一个静止的棕色的小绒线球就可以诱发蜜蜂的攻击行为,但白色绒线球的效果不如棕色的。

若用一个白色绒线球模拟盗蜂的飞翔状态,诱发蜜蜂攻击行为的效果可同一个静止的棕色绒线球的一样好。

7. 超常刺激(supernormal stimuli)一些非自然的异常信号比正常的自然信号更能有效地释放昆虫某一特定行为的刺激就是超常刺激.第二节基本行为型1. 反射(reflex):其特点是在刺激与反应之间有着极强的联系,在相同条件下,同一刺激总是引起完全相同的反应。

⏹反射不是整个身体的定向运动,而是身体的某一部分对某项单一刺激的定型反应。

如,致疼刺激后,表现为屈曲收缩,对于强光,瞳孔收缩。

⏹反射行为必须由神经系统、感觉器官及反应器官三者共同参与才能完成,缺一不可。

反射弧中任何一部位被破坏,反射就不能实现。

无条件反射:刺激和反应之间的联系是先天的,反应只能被一定的刺激所引起(遗传决定),而不受其他刺激影响。

如人的缩手反射,眨眼反射,排尿反射、喷嚏反射、咳反射以及唾液反射等,都是简单的,人生来就有的反射。

条件反射:刺激和反应之间的联系是后天获得的,即刺激和反应之间的联系是在学习过程中建立起来的。

是动物个体在生活过程中适应环境变化,在无条件反射基础上逐渐形成的后天性反射。

条件反射的经典实验狗的唾液反射是由食物刺激(气味、形状等)引起的无条件反射。

如果在提供食物之前伴随给以无关刺激(如铃声、吹哨声),那么在多次结合以后,即使不再提供食物,这些无关的中性刺激也能一起唾液分泌。

研究条件反射的意义⏹条件反射有重要的生物学意义。

条件反射扩展了机体对外界复杂环境的适应范围,使机体能够识别还在远方的刺激物的性质,预先作出不同的反应。

因此,条件反射使机体具有更大的预见性、灵活性和适应性。

⏹大脑越发达的动物,建立的条件反射也就越复杂。

伊凡·巴甫洛夫通过研究狗产生唾液的种种方式揭示了一些学习行为的本质。

2. 动性(kineses)动性:是一种随机的或无定向的运动反应,其反应强度随刺激强度的变化而变化,结果将导致身体长轴没有特定的定向。

动性的最终结果是使昆虫趋向于有利刺激源和避开不利的刺激源。

直动性(orthokinesis)即在一定的刺激强度范围内,动物的运动速度与刺激强度之间表现为一种简单的比例关系,如在一定的光强度范围内,活动速度随光强度的增加而加快等。

调转动性(klinokinesis)它的特点是随着刺激强度的变化,动物随机转向的频率也发生变化,这种大量的随机性定向反应决定着动物有一个总的运动方向。