高二语文近体诗六首2

- 格式:pdf

- 大小:2.47 MB

- 文档页数:9

高二语文近体诗六首教学资料人教版近体诗六首赏析山居秋暝这首山水名篇,于诗情画意之中寄托着作者高洁的情怀和对理想境界的追求。

“空山新雨后,天气晚来秋。

”诗中明明写有浣女渔舟,诗人笔下怎说是“空山”呢?原来山中树木繁茂,掩盖了人们活动的痕迹;有由于这里人迹罕到,一般人自然不知山中有人了。

“空山”二字点出此处有如世外桃源。

“明月松间照,清泉石上流。

”天色已暝,却有皓月当空,青松如盖,山泉清冽,淙淙流泻于山石之上,有如一条洁白无瑕的素练,在月光下闪闪发光,多么幽清明净的自然美。

这月下的青松和石上的清泉,(画面虚实、疏密相间)正是诗人所追求的理想境界。

“竹喧归浣女,莲动下渔舟。

”竹林里传来一阵阵的歌声笑语,那是天真无邪的姑娘洗衣归来了;亭亭玉立的荷叶纷纷向两旁披分,那是顺流而下的渔舟划破了荷塘月色的宁静。

这纯洁美好的生活图景,反映了诗人过安静纯朴生活的理想,同时也从反面衬托出他对污浊官场的厌恶。

诗的中间两联同是写景,颔联侧重写物,以物芳而明志洁;颈联侧重写人,以人和而望政通。

最后两句,诗人反其义而用之,觉得“山中”比“朝中”好,可以远离官场而洁身自好,所以就决然归隐了。

这首诗一个重要的艺术手法,是以自然美来表现诗人的人格美和一种理想中的社会之美。

通篇的比兴,含蕴丰富,耐人寻味。

登高前四句写登高见闻。

首联起对。

夔州向以猿多著称,峡口更以风大闻名。

诗人登上高处,峡中不断传来“高猿长啸”之声,诗人移动视线,由高处转向江水洲渚,在水清沙白的背景上,点缀着迎风飞翔、不住回旋的鸟群。

不仅上下两句对,而且还有句中自对,如上句“天”对“风”,“高”对“急”;下句“沙”对“渚”,“白”对“清”,读来富有节奏感。

颔联集中表现了夔州秋天的典型特征。

诗人仰望茫无边际、萧萧而下的木叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水,在写景的同时,便深沉地抒发了自己的情怀。

“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落木飘落摩擦之声,长江汹涌之状,也无形中传达出韶光易逝,壮志难酬的感叹。

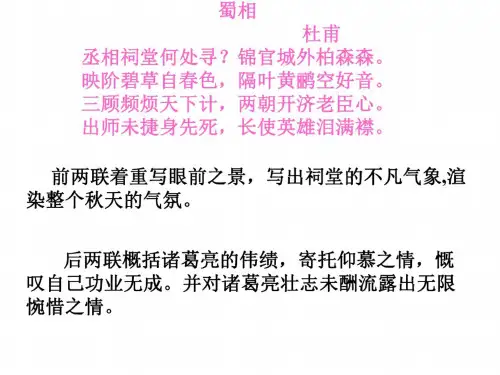

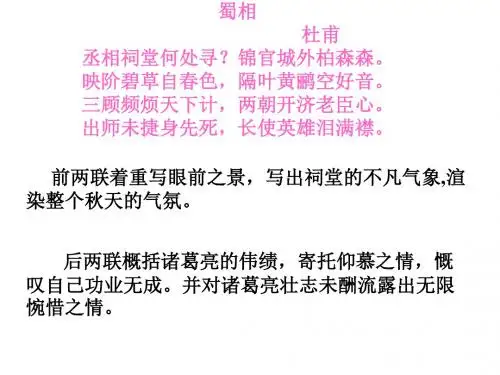

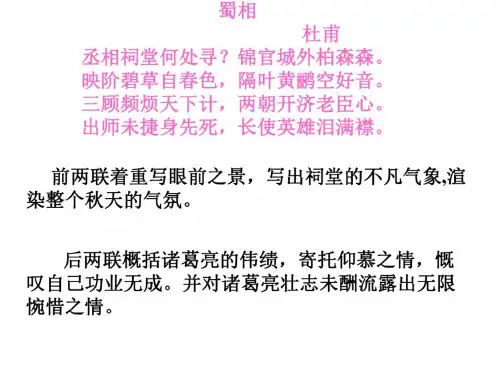

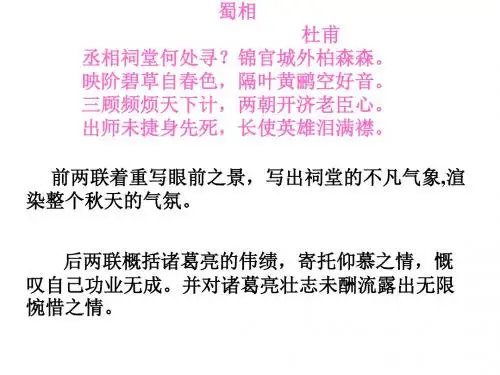

近体诗六首第二课时学习、鉴赏杜甫《登高》《蜀相》。

●教学步骤一、导入新课李白和杜甫这两位大家以浪漫主义诗风与现实主义诗风构成了双峰对峙的诗坛奇观。

我们一起来欣赏杜甫的两首七律。

二、鉴赏杜甫《登高》1.导人安史之乱,是唐由盛转衰的界标,也是唐文学的转折点。

残酷的战争、苦难的环境磨练了一批文人,杜甫就是当时为国家、人民的哀乐而歌唱的诗人代表,正因如此,他的作品被称为“诗史”。

杜甫生于712年,这首诗是他55岁时所作,诗人怀才不遇,如今又沿江漂泊,年老多病,生计窘迫。

登上高楼,个人悲怆与国家疾苦一齐涌上心头,他写下了这首诗。

古人推崇此诗为“杜集七言律诗第一”,甚至称它是“旷代之作”。

2.诵读可用多种方式引导学生反复诵读。

3.诵读指导这首诗写于大历二年(767年)秋,当时诗人住在夔州。

夔州位于长江之滨,瞿塘峡口,以水急、风大、多猿著称。

诗中写登高所见的秋江景色,抒发长年飘泊、老病孤愁的感情。

首联写俯仰所见所闻,一连出现六个特写镜头,渲染了秋江景物的特点,读时节奏感要强,注意表现整个画面的气氛。

颔联写远望所见,要读得气势开阔,有包容宇宙之意,“无边落木”“不尽长江”二语要一气读出,“木”“江”二字要适当延长,有余韵。

颈联上句写长年飘泊之苦,“悲”“常”二字要重读;下句写老病孤愁,“病”“独”二字要重读,以加重悲苦情绪。

这一联形象地概括了诗人后半生的生活状况,由沉吟往事说到今日登台之举,基调是沉重的,宜缓缓读出。

尾联“艰难苦恨”一语紧承上联,而后以白发增多、酒杯新停轻轻结住全诗,含无限凄凉意于言外,应读得更加缓慢、沉重,让听者仔细体味诗人此刻百感交集的心态。

4.品味意境鼓励学生发言。

教师相机点拨。

这首诗情景交融,气象宏伟。

杜甫写这首诗时,安史之乱已经结束四年了,但地方军阀们又乘时而起,相互争夺地盘,社会仍是一片混乱。

在这种形势下,他只得继续“漂泊西南天地间”(《咏怀古迹·其一》),在“何日是归年”(《绝句·其二》)的叹息声中苦苦挣扎。

第二课时[教学要点]l.学习杜甫的《登高》,了解诗歌情景交融的特点及杜甫“沉郁顿挫"的诗风。

2.学生自读杜甫的《蜀相》,学习借古人抒发自己情怀的写法. [教学过程]一、解题杜甫与《登高》杜甫(712~770),字子美,原籍襄阳(今湖北省襄樊市),寄居巩县(今河南省巩具)。

是我国文学史上伟大的现实主义诗人。

杜甫出生于“奉儒守官”的封建士大夫家庭,处在唐朝由兴盛走向衰落的时代,他怀抱着忠君爱国、积极用世的心情,但因仕途失意,遭遇坎坷,又历经祸乱,身受深重的时代苦难,因而能体念和同情人民的疾苦.其诗抒写个人情怀,往往紧密结合时事,思想深厚,境界广阔,有强弱烈的社会现实意义,深刻地反映了唐代的社会生活,后世称为“诗史"。

在诗歌艺术上,他能够吸取和总结前人的成就,融合众长,兼备诸体,并形成特有的“沉郁顿挫”的风格。

《登高》一诗写于大历二年(767)秋,当时诗人住在夔州。

夔州位于长江之滨,瞿塘峡口,以水急、风大、多猿著称.诗中写登高所见的秋江景色,抒发长年漂泊、老病孤愁的感情。

杨伦称赞此诗为“杜集七言律诗第一”。

二、具体研习《登高》1.学生集体朗读诗歌(注意读准字音、节奏,把握语气的缓急)明确:七言句的节拍有两种方式:××—××-××-×,××-××-×-××.如:风急/天高/猿/啸哀,渚清/沙白/鸟/飞回.无边/落木/萧萧/下,不尽/长江/滚滚/来。

诵读时每拍的后一字遇平声可适当延长,遇仄声宜作一顿,这样诵读自有抑扬顿挫的声调。

2.提问:本诗前两联写景,写了哪些景?这些景有怎样的特点?奠定了怎样的感情基调?明确:本诗前两联写登高见闻.夔州向以猿多著称,峡更以风大闻名.首联登上高处,诗人感受猎猎之风,聆听空谷猿鸣。

移动视线,由高处又转向江水洲渚,在水清沙白的背景上,点缀着迎风飞翔、不住回旋的鸟群,真是一幅精美的图画.颔联写诗人仰望茫无边际、萧萧而下的木叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水.透过“急”“高”“哀"“清”“白”“无边”“不尽”等形容词,我们深刻感受到了夔州秋天冷静凄凉的特征,这凄清萧条的秋景为全诗奠定了沉郁悲凉的情感基调。

《近体诗六首》教案重庆南开中学王琳第一课时一、教学目标:1、了解我国近体诗的有关知识。

2、体味王维“诗中有画、画中有诗”的创作风格。

二、切入点:王维“诗中有画、画中有诗”的创作风格。

三、教学流程:(一)近体诗有关知识。

近体诗(又叫今体诗)是与古体诗相对而言的。

近体诗出现在唐代,因此唐人把新出现的诗体,称为近体,把唐以前的各种诗体称为古体,用以区别两种诗体的不同。

近体诗与古体诗的主要区别是:古体诗没有固定句数的限制,没有固定的句式,没有固定的平仄和韵律。

近体诗则与之相反,有十分严格的韵律。

近体诗分为律诗和绝句,从字数上有五言和七言两种。

(二)赏析《山居秋暝》。

1、作者简介。

王维,字摩诘,号辋川居士。

太原人。

王维的思想,可以以四十岁左右为界限,分前后两期。

早年的王维有积极的政治抱负,二十一岁中进士,作大乐丞,后来由于丞相张九龄罢相等原因,意志逐渐消沉下来,又由于从小受母亲信佛的影响(他的字就这样得来的),他也开始吃斋奉佛。

四十多岁的时候他特地在长安东南蓝田县的辋川营造了别墅,过着半官半隐,“万事不关心”的生活。

《山居秋暝》就是他隐居生活的一个反映。

王维的诗有很高的艺术成就。

他和诗人孟浩然,继承了东晋诗人陶渊明和南朝诗人谢灵运的诗风,被称为山水田园诗派,合称“王孟”。

王维精通书画和音乐,能将诗和画结合起来。

苏轼说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

”这是对王维山水田园诗的艺术特色的准确评价。

2、听课文录音,初步感受全诗意境。

3、具体品析。

(1)苏轼曾说王维“诗中有画”,请你用散文化的语言描绘这首诗中的图景。

诗人仅用淡淡几笔就勾画出一幅雨后山村的晚景图,清新、宁静而又洋溢着和平安乐的气氛,犹如世外桃源一般,真是隐士们的好居处。

在这幅画面里,山村的自然美和村民们的生活美是水乳交融的。

“明月松间照,清泉石上流”写雨后的山,山上的松林一尘不染,显得格外苍翠,皎洁的月光穿过树林的缝隙在林间留下班驳的影子,给人以明净、清幽的感觉,好象连自己的心也被洗净了一样;而此刻山泉因水量充足,流势增大,那白练似的泉水从石上流过也淙淙有声,大致了解近体诗的发展情况及体例。