《东方文学》课程指导书

- 格式:doc

- 大小:142.50 KB

- 文档页数:16

东方、东方精神、东方主义、东方学东方:方位的概念,地理概念(立足点);政治概念;文化概念东方学:作为一门学科,是研究亚洲和非洲地区的历史,哲学,宗教,文学,政治,语言,经济以及其他物质文化和精神文化的综合性学科东方精神:天人合一的宇宙观(敬畏与驯服);思维方式的内顺化和直觉化;人际关系的伦理化,等级化(角色意识);生活方式的克俭无争。

东方:所谓“东方”,是一个内涵丰富、可作多种诠释的复杂概念,它有一个历史的演变过程。

事实上,我们今天所使用的“东方”这个名称是世界上面积最大、人口最多的亚、非两大洲的合称,它不再是狭隘的民族中心论,也突破了“东方学”中“东方”概念的凝固性和西方霸权主义,而成为世界性的共识,是在单纯的、相对的地理概念基础上,融入了历史的、政治的因素,尤其还有统一性的文化的因素,并与“西方”相对而言所作的一种划分和概括。

“东方精神”:专制主义的政治体制造成了东方人根深蒂固的王权崇拜、家长崇拜意识,还有权威主义、“官本位”思想。

“东方精神”的核心部分是强烈的宗教伦理道德观念。

东方文学:“东方文学”是“东方学”的一个组成部分,“东方学”是19世纪初由欧洲人建立起来,继而在欧美获得了大的发展。

它实际上是一个学科群,包括考古、历史、地理、文学、艺术等。

按照国内通行的概念,东方文学是指古今亚洲和非洲文学的总体,其中埃及、巴比伦、希伯来、印度、中国、日本、波斯、阿拉伯以及朝鲜等国的文学是有代表性的东方文学。

东方文学的特质:①悠久古老的文学历史与文学传统。

②形成与发展的多源性。

③浓郁的宗教与伦理道德色彩。

④鲜明的民间文学特色。

《亡灵书》:《亡灵书》是宗教诗篇的庞大总集,其中汇编了大量的歌谣、祈祷文、颂神诗、咒语诗神话诗等,是古埃及神话传说的宝库。

它即是一部具有文学遗产价值的诗歌总集,又是一部保存了重要生活习俗的历史文献,它是宗教观念、冥事崇拜和来世思想的产物,《亡灵书》是埃及最古老的诗歌总集,也是世界上最古老的三大诗歌总集之一。

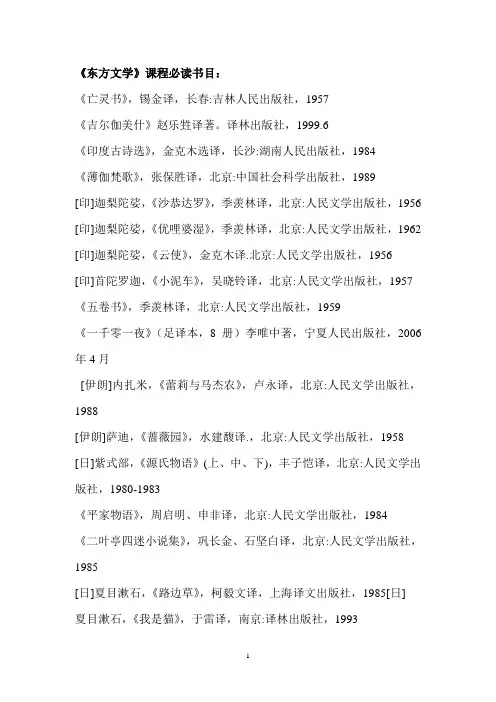

《东方文学》课程必读书目:《亡灵书》,锡金译,长春:吉林人民出版社,1957《吉尔伽美什》赵乐甡译著。

译林出版社,1999.6《印度古诗选》,金克木选译,长沙:湖南人民出版社,1984《薄伽梵歌》,张保胜译,北京:中国社会科学出版社,1989[印]迦梨陀娑,《沙恭达罗》,季羡林译,北京:人民文学出版社,1956 [印]迦梨陀娑,《优哩婆湿》,季羡林译,北京:人民文学出版社,1962 [印]迦梨陀娑,《云使》,金克木译.北京:人民文学出版社,1956 [印]首陀罗迦,《小泥车》,吴晓铃译,北京:人民文学出版社,1957 《五卷书》,季羡林译,北京:人民文学出版社,1959《一千零一夜》(足译本,8册)李唯中著,宁夏人民出版社,2006年4月[伊朗]内扎米,《蕾莉与马杰农》,卢永译,北京:人民文学出版社,1988[伊朗]萨迪,《蔷薇园》,水建馥译.,北京:人民文学出版社,1958 [日]紫式部,《源氏物语》(上、中、下),丰子恺译,北京:人民文学出版社,1980-1983《平家物语》,周启明、申非译,北京:人民文学出版社,1984《二叶亭四迷小说集》,巩长金、石坚白译,北京:人民文学出版社,1985[日]夏目漱石,《路边草》,柯毅文译,上海译文出版社,1985[日]夏目漱石,《我是猫》,于雷译,南京:译林出版社,1993[日]岛崎藤村,《破戒》,柯毅文、陈德文译,北京:人民文学出版社,1982[日]尾崎红叶,《金色夜叉》,金福译,上海译文出版社,1983[日]谷崎润一郎,《春琴传》,张进译,长沙:湖南人民出版社,1984[日]谷崎润一郎,《细雪》,储元熹译,上海译文出版社,1989 [日]永井荷风,《舞女》,谢延庄译,成都:四川文艺出版社,1988高野圣僧,《泉镜花小说选》,文洁若译,北京:人民文学出版社,1990 《芥川龙之介小说选》,文洁若等译,北京:人民文学出版社,1981 [日]芥川龙之介,《罗生门》,楼适夷译,长沙:湖南人民出版社,1982 [日]武者小路实笃,《爱与死》,林焕平译,南宁:广西人民出版社,1981 《小林多喜二小说选》(上、下),北京:人民文学出版社,1983《川端康成小说选》,叶渭渠译,北京:人民文学出版社,1985 [日]川端康成,《舞姬》,唐月梅译,北京:外国文学出版社,1985 [日]川端康成,《雪国•千鹤•古都》,高慧勤译,桂林:漓江出版社,1985《川端康成散文选》,叶渭渠译,天津:百花文艺出版社,1988 [日]太宰治,《人间失格》,烨伊译,武汉出版社,2011[日] 坂口安吾,《白痴》,吴伟丽译,吉林出版集团有限责任公司,2011 [日]三岛由纪夫,《假面的告白》,唐月梅译,上海译文出版社,2012 [日]三岛由纪夫,《金阁寺》,唐月梅译,上海译文出版社,2009 [日]井上靖《孔子》,刘慕沙译,北京十月文艺出版社,2010[印]泰戈尔,《吉檀迦利》,谢冰心译,北京:人民文学出版社,1955《泰戈尔短篇小说选》,城池译,福州:福建人民出版社,1982 [印]泰戈尔,《戈拉》,刘寿康译,北京:人民文学出版社,1984 [印]普列姆昌德,《戈丹》,严绍端译,北京:人民文学出版社,1958 [黎马嫩]纪伯伦,《先知》,冰心译,湖南文艺出版社,2012。

一.东方&东方文化(一)东方的概念&东方的共性&东西方文化交集东方的概念:“东方”这个历史上约定俗成的人文地理概念,有着多方面的意义。

地理东方分为三个部分:①东半球指的是西经20°至东经160°之间的区域(欧洲位于该区域),②西方之东:古希腊/古罗马/欧洲之东(非洲不属于该区域),③非西方:亚非拉(语言属印欧语系的拉美属于该区域)地理学家把亚洲及北非洲称作东方(East),并依次划分为近东、中东和远东三个部分,其范围西至塞浦路斯、土耳其和埃及、东到中国、朝鲜、日本,南达恒河、印度河流域各国以及印度尼西亚诸岛、北抵太平洋西北部沿岸地区。

除地理学概念的东方外,还有历史概念的东方(Orient),它是伴随16、17世纪欧洲人发现东西洋航路、并适应其向东进行经济扩张的需要而产生的。

一批西方学者在考古发掘的科学实证活动中,开始系统地对亚洲和北非洲一些文明古国的语言、文字、历史、宗教、艺术、风俗及其他物质文化和精神文化进行研究,逐渐形成了“东方学”。

1822年法国学者商博良对埃及象形文字成功地进行了破译,此后英国学者H·C·罗林森等对两河流域楔形文字的解读告捷,使东方学得到突破性的发展,从而奠定了埃及学、亚述学等东方学学科的基础。

东方三大历史文化圈:以中国文化为中心的包括朝鲜、日本、越南等国在内的东亚文化圈,以印度文化为中心的南亚、东南亚文化圈和由波斯文化、犹太文化、阿拉伯文化构成的中东文化圈。

东方文化共性:东方专制主义:皇权至上,缺乏「公民反骨」传统亚细亚生产方式农耕文明,缺乏「资本主义精神」东方意识形态:由前两者催生的思维模式:皇权崇拜、官本位、权威崇拜、家长/祖先崇拜——人是「伦理」动物而非「政治」动物*东西方文化交集:埃及与希腊(影响&反哺)印度与印欧语系人群(系出同源与灵感渊薮)阿拉伯的世界与文艺复兴(保存文明火种)犹太文化与欧洲文化(两希文明源头之一)纪伯伦《先知》讲述清晨,带着一颗雀跃的心醒来,感谢又一个充满爱的日子;午休,沉思爱的心旷神怡;黄昏,带着感激之情回家;睡前,为你心中的挚爱祈祷,唇间吟诵着赞美诗。

《东方文学》课程教学大纲课程名称:东方文学课程类别:专业选修课适用专业:汉语言文学考核方式:考查总学时、学分:32学时2学分一、课程目标1.通过本课程的学习,系统地把握东方文学的发展历程、主要成就、代表作家作品。

2.提高学生分析鉴赏东方文学的能力。

3.培养学生的比较文学的学术视野。

二、课程教学要求课程要求学生以全球化的视域、多元化的文学批评理论与方法,评价和分析东方文学的文学现象、思潮流派和作家作品,理清和把握东方文学的发展历程。

采取点面结合、理论与实践结合的教学方式,强化学生对文学作品的阅读、理解,特别侧重对20世纪东方文学的分析解读。

执行本大纲应注意的问题:1.各章节中的重点作家作品是学生学习的重点内容,要求学生提前进行重点作品阅读。

2.讲课的过程中,采用文本细读的方式,围绕一个主题对于文学作品展开深入分析,应避免面面俱到的简单分析。

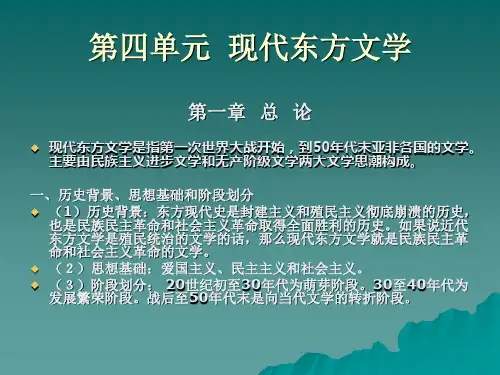

七、课程教学内容第一章亚非文学导论(2学时)(支撑课程目标1)1.教学内容(1)东方文学的整体特点;(2)亚非文学史的分期及代表作家作品。

2.重、难点提示(1)东方文化和东方文学的特质;(2)亚非文学的阶段特点及独特性。

第二章古代亚非文学概述(2学时)(支撑课程目标1)1.教学内容(1)古代亚非文学的基本特征;(2)古代亚非的发展历程。

2.重、难点提示(1)古代埃及文学的特点;(2)古代巴比伦文学的特点。

第三章圣经文学(2学时)(支撑课程目标3)1.教学内容(1)旧约文学和新约文学的主要内容;(2)圣经文学的基本特征。

2.重、难点提示(1)旧约文学的类型及艺术特色;(2)圣经文学的特质及其对西方文学的影响。

第四章古印度两大史诗(2学时)(支撑课程目标3)1.教学内容(1)《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》的成书过程及内容;(2)《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》的艺术特色。

2.重、难点提示(1)《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》对印度文学的影响;(2)神猴哈努曼的形象及其意义;(3)《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》的艺术成就。

河南大学本科课程论文院系:文学院专业:汉语言文学姓名:史明杰学号:2009160234课程:东方文学任课教师:王鹏副教授中国神话与印度神话之比较摘要: 神话是原始先民在社会实践中创造出来的,它向人们展示着“自然与人类命运的富有教育意义的意象”[1](P206)。

可以说神话正是后世文学的源头。

中国与古印度共为文明古国,其神话既有相似的地方,也有迥异的方面,不可否认的是,它们在本民族文学星空中都绽放着耀眼的光芒,将中国与印度神话作比,不仅有助于我们深入了解神话的各个方面,更有益于从中一窥各自的民族意识,为以后的发展取得借鉴意义。

关键词:神话,特色,比较,民族意识提起神话,人们往往会感到一丝神秘,或许还夹杂着一些荒诞,不同的人对神话有着不同的理解,有些人认为神话是编纂的故事,有些人认为神话是自然的反应,还有人认为神话是另一种文学……那么,神话到底是什么?马克思这样阐释:“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力,支配自然力,把自然力加以形象化;因而,随着这些自然力的实际被支配,神话也就消失了。

”通俗来说,神话以故事的形式表现了远古人民对自然、社会现象的认识和愿望,即是“通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身”。

[2](P113)如果要深入了解神话,那么知道神话的起源是很有必要的。

神话产生于原始氏族社会是有深刻原因的。

在人类与野兽渐渐有了区别,渐渐拥有人之所以为人的灵智的蒙昧时代,人类的生存环境仍然很恶劣,他们对着周围的许多事情都不理解,都充满疑惑,于是尝试着对种种看似神秘的自然现象作出他们自己的解释,于是有了现代人看来荒诞可笑的神话传说。

殊不知,人类对世界和生命的来源以及自然现象感到疑惑并作出不同解答时,却恰恰标志着人类文明的产生。

而且很有趣的是,神话并不是一成不变的,随着时代的发展,后人总是会根据自己的理解对先前的神话加以改善,使之更加“合理”。

这或许也是神话源远流传的一个原因吧!不同民族和地区都有着自己的神话,因此也导致了神话的纷多复杂,不过种种神话或多或少也有着些联系,主要有三种类型。

东方文学史本课教学目的:一是系统理解东方各国的主要宗教的基本教义,如伊斯兰教、印度教、佛教、神道教、萨满教以及儒学;二是重点掌握中国文学、印度文学、阿拉伯文学、日本文学、哥伦比亚文学的基本特征和主要作品;三是通过学习与对比,看到中国与东方各国的思想和文学的差异,汲取其中的有益成分,反思以《论语》为代表的儒家思想对中国文学的影响。

在东西方文化交流日趋频繁的全球一体化时代,实践开设《东方文学》课程的基本理念:“在中国学习,到东方工作”。

第一章中国四大古典小说名著(4学时)第一节《三国演义》与明清历史小说第二节《水浒传》与明清英雄传奇第三节《西游记》与明清神魔小说第四节《红楼梦》与明清世情小说影视片:电视连续剧《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《红楼梦》。

第二章印度宗教与文学(4学时)第一节印度教经典:梨俱、娑摩、夜柔、阿达婆四大吠陀。

梵、森林、奥义三大天书。

第二节古印度文学:摩可婆罗多、罗摩衍那两大史诗。

摩奴法典。

第三节佛教基本教义:苦、集、灭、道四谛。

第四节古印度诗人迦梨陀娑《云使》影视片:《阿育王》、《章西女皇》。

第三章伊斯兰教与阿拉伯文学(4学时)第一节先知穆罕默德创教第二节伊斯兰教基本教义和礼仪:安拉使者经典天使后世等五信,念礼斋课朝等五功。

第三节伊斯兰教的教派与世界化进程:哈里发时期、阿拉伯帝国(伍麦叶、阿巴斯)第四节伊斯兰教经典《古兰经》(逊尼什叶苏菲)(奥斯曼、萨法维、莫卧儿三大帝国)第五节阿拉伯文学《天方夜谭》影视片:《阿里巴巴40大盗》、《天方夜谭》。

第四章日本宗教与文学(4学时)第一节奈良时期文学《万叶集》第二节平安时期文学《源氏物语》第三节镰仓时期文学《平家物语》第四节江户时期文学《俳谐七部集》第五节 19世纪文学家夏目漱石第六节 20世纪文学家川端康成、大江健三郎第七节日本神话与神道教影视片:《平家物语》、《伊豆舞娘》。

第五章韩国宗教与文学(2学时)第一节韩国古代神话《檀君》第二节三国时期的文学:《薯童》第三节高丽时期的文学:时调第四节朝鲜时期的文学:歌辞、秦香传影视片:《玄湖剑》第六章蒙古宗教与元朝文学(2学时)第一节成吉思汗与《蒙古秘史》第二节蒙古萨满教与钦察、金帐、察哈台、窝阔台等四大汗国第三节元世祖忽必烈与大元帝国,《马可波罗游记》第四节元朝游记文学:、丘处机《长春真人西游记》、耶律楚材《湛然居士集》第五节元朝文学:元曲四大家关白马郑、元诗四大家虞集、杨载、范梈、揭傒斯。

课外阅读推荐书目作品部分:《埃及古代神话故事》,符福渊、陈凤丽编译,北京:国际文化出版公司,1989年。

《圣经》,和合本,圣经公会1919年中文译本。

《古兰经》,北京:中国社会科学出版社,1981年。

《东方神话传说》(8卷),薛克翘主编,北京大学出版社,1999年。

《佛本生经》,或《佛本生故事》,北京:人民文学出版社,1985年。

《佛经的故事》,青竹编译,北京:宗教文化出版社,2003年。

《五卷书》,季羡林译,北京:人民文学出版社,1959年。

《一千零一夜》,纳训译,北京:人民文学出版社,1995年。

《吉檀迦利》,泰戈尔著,谢冰心译,北京:人民文学出版社,1955年。

《泰戈尔诗选》(《新月集•飞鸟集》),郑振铎译,长沙:湖南人民出版社,1981年。

《先知•沙与沫》,纪伯伦,冰心译,长沙:湖南人民出版社,1982年。

《鲁拜集》,伽亚谟著,郭沫若译,北京:人民文学出版社,1958年。

《柔巴依集》,海亚姆著,黄杲炘译,上海:译文出版社,1982年。

《源氏物语》(上、中、下),紫式部著,丰子恺译,北京:人民文学出版社,1980—1983年。

《源氏物语》(上、中、下),紫式部,叶渭渠、唐月梅译,北京:作家出版社,2014年。

《好色一代男》,井源西鹤著,王启元、李正伦译,济南:山东文艺出版社,1994年。

《棉被》,田山花袋著,黄风英译,南京:江苏人民出版社,1987年。

《音夜行路》,志贺直哉著,刘介人译,长沙:湖南人民出版社,1985年。

《雪国•千鹤•古都》,川端康成著,高慧勤译,桂林:漓江出版社,1985年。

《川端康成散文选》,叶渭渠译,天津:百花文艺出版社,1988年。

《万延元年的足球队》,大江健三郎著,于长敏、王新新译,北京:光明日报出版社,1995年《海边的卡夫卡》,村上春树著,林少华译,上海:译文出版社,2003年。

理论部分:《东方哲学概论》,任厚奎等主编,成都:四川大学出版社,1991年。

《东方的美学》,今道友信著,将寅等译,北京:三联书店出版,1991年。

东方文学教学大纲课程的性质与任务《东方文学》是为汉语言文学(师范类)专业学生提高阶段开设的选修课,旨在通过对学习《东方文学史》,培养学生的对《外国文学史》的整体把握与分析能力,提高学生的人文修养,拓宽文学、语言、文化的知识面,为进一步学习打下基础。

要求学生阅读相关的外国文学作品是学好本课程的重要环节,要求在听课前按教学进度阅读相关参考文献,做好课前预习及课后复习。

根据2000 年教育部批准实施的《高等学校中文专业教学大纲》,中文专业的学生需要了解《东方文学史》的知识,提高综合和分析的能力。

本课程以高等教育出版社“面向21 世纪课程教材”《外国文学史下》为基础教材,再辅以一定的补充教材,充实教学内容。

本课程为学期课程,考核形式为考试。

大纲内容与基本要求绪论第一节东方文化与东方文学特质第二节亚非文学史的分期教学要求:通过教学,使学生明确东方文化与东方文学的研究对象和任务,充分认识学习东方文化与东方文学的重要意义。

第一章古代亚非文学第一节概述1、古代亚非文学的基本特征2、古代亚非文学的发展第二节《圣经》1、古希伯来民族与初期基督教2、旧约文学3、新约文学4、圣经文学的特征第三节古代印度文学1、吠陀2、《摩诃婆罗多》、《罗摩衍那》教学要求:通过教学,使学生明确古代亚非文学的性质、任务和地位,熟悉并掌握古代亚非文学的发展脉络。

第二章中古亚非文学第一节概述1、中古亚非文学的基本特点2、中古亚非文学的发展第二节、迦梨陀娑1、迦梨陀娑生平和创作2、《沙恭达罗》第三节、日本文学与紫式部1、物语文学2、清少纳言及其创作3、紫式部生平和创作4、《源氏物语》第四节波斯文学与萨迪1、波斯文学2、萨迪教学要求:通过教学,使学生明确中古亚非文学的性质、任务和地位,掌握中古亚非文学在古代亚非文学中的历史地位及文学价值。

第三章近现代亚非文学第一节概述1、近现代亚非文学的基本特点2、近现代亚非文学的发展第二节夏目漱石1、生平和创作2、《我是猫》、《三四郎》、《心》第三节芥川龙之介1、生平和创作2、《鼻子》、《大导寺信辅的前半生》、《桔子》第四节川端康成1、生平和创作2、《伊豆的舞女》、《雪国》第五节泰戈尔1、生平和创作2、《吉檀迦利》第六节纪伯伦1、生平和创作2《先知》教学要求:通过教学,使学生了解近现代亚非文学的基本特点,熟悉近现代亚非文学代表作品和作家,并要求学生精读其中最具代表性的作品。

现代远程教育《东方文学》课程学指导书作者:牛水莲09年 8月课程学习方法指导:本课程的学习主要采用讲授法,学习过程中,应阅读东方文学中所包含的亚非各个国家(或地区)的主要作家的代表作品,并结合文学作品阅读一些相关的理论书籍,以帮助本课程的学习。

课程学习进度安排:本课程共4章,30学时,详见下表。

第一章古代东方文学一、章节学习目标1、理解:东方文学在世界文学中的重要性、东方文学名称的由来。

2、熟练掌握:东方文学的历史分期、特征与古代东方各个国家文学的发展概况。

3、运用:运用所学理论知识分析文学作品二、章节重点、要点(进行主要讲解,让学生自主学习时能抓住重点)重点:《亡灵书》、《吉尔伽美什》、《沙恭达罗》、《旧约》等作品的思想艺术特色、人物形象分析、作品的民族特色。

要点:古埃及、古巴比伦、古印度、古希伯来文学发展概况|。

三、章节考试大纲1、考核知识点及要求识记:古埃及、古巴比伦、古印度、古希伯来文学发展概况、主要作家作品。

理解:《亡灵书》、《吉尔伽美什》、《沙恭达罗》、《旧约》等作品2、题型:名词解释、简答、论述。

四、章节练习题1、名词解释:(1)吠陀文学(2)吠陀文献(3)死海古卷(4)往世书(5)《舞论》(6)《旧约全书》2、简答:(1)简述古代埃及文学的主要成就。

(2)两大史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》对印度文学发展的影响。

(3)《吉尔伽美什》史诗的认识价值。

(4)东方古代文学的特征及影响。

3、论述(1)沙恭达罗艺术形象分析。

(2)怎样理解和评价豆扇陀的形象。

(3)简述《旧约·创世纪》中主要神话的主要内容及其意义。

第二章中古亚非文学一、章节学习目标1、理解:中古东方文学的历史状况、文学总体特点。

2、熟练掌握:中古东方各个国家文学的发展概况及其主要成就。

3、运用:运用所学理论知识分析文学作品二、章节重点、要点重点:《源氏物语》、《一千零一夜》、《春香传》、《蔷薇园》等作品的思想艺术特色、人物形象分析、作品的民族特色。

要点:中古日本、中古朝鲜、中古波斯、中古阿拉伯帝国的文学发展概况、主要作家作品。

三、章节考试大纲1、考核知识点及要求识记:中古日本、中古朝鲜、中古波斯、中古阿拉伯帝国的文学发展概况及作品。

理解:《源氏物语》、《一千零一夜》、《春香传》、《蔷薇园》等作品的思想、艺术特色。

2、题型:名词解释、简答、论述。

四、章节练习题1、名词解释:(1)狂言(2)俳句(3)时调(4)物语文学(5)能乐(6)《万叶集》(7)苏菲主义文学(8)实学派文学2、简答:(1)朝鲜国语诗歌的发展状况。

(2) 朝鲜国语小说的发展状况。

(3) 中古波斯诗歌发展的特色。

(4)《王书》的贡献。

(5)《蔷薇园》的基本内容。

3、论述(1)怎样评价源氏这个人物形象?(2)分析春香形象。

(3)《春香传》的民族性艺术特色。

(4)《一千零一夜》的艺术特点。

(5)《一千零一夜》的思想内容第三章近代亚非文学一、章节学习目标1、理解:近代东方文学的历史状况、文学总体特点。

2、熟练掌握:近代东方各个国家文学的发展概况及其主要成就。

3、运用:运用所学理论知识分析文学作品二、章节重点、要点重点:泰戈尔小说、诗歌的成就、思想内容及艺术特色;夏目漱石的《我是猫》的思想主题、艺术特征、主要人物形象。

要点:近代日本、近代印度的文学发展概况、主要作家作品。

三、章节考试大纲1、考核知识点及要求识记:近代日本、近代印度的文学发展概况、主要作家作品。

理解:泰戈尔小说、诗歌的成就、思想内容及艺术特色;夏目漱石的《我是猫》的思想主题、艺术特征、主要人物形象。

分析:戈拉形象、《我是猫》的思想与艺术2、题型:名词解释、简答、论述。

四、章节练习题1、名词解释:(1)白桦派(2)新思潮派(3)日本自然主义文学(4)日本唯美主义文学(5)《破戒》(6)《棉被》2、简答:(1)近代东方文学有哪些特点?(2)近代日本自然主义文学的成败得失。

(3)近代印度文学的发展状况。

(4)泰戈尔短篇小说的内容特点。

(5)泰戈尔短篇小说的艺术特点。

3、论述(1)《我是猫》的思想内容。

(2)《我是猫》在艺术上的独到之处。

(3)《戈拉》的艺术特色。

(4) 分析戈拉形象及其意义。

第四章现当代亚非文学一、章节学习目标1、理解:现当代东方文学的历史状况、文学总体特点。

2、熟练掌握:现当代东方各个国家文学的发展概况及其主要成就。

3、运用:运用所学理论知识分析文学作品二、章节重点、要点(进行主要讲解,让学生自主学习时能抓住重点)重点:普列姆昌德短篇小说创作的主题,何利的形象及意义;日本无产阶级文学创作的成就及意义;《雪国》的艺术特色,川端康成创作的美学特色。

要点:日本、印度、朝鲜、阿拉伯各国的文学发展概况、主要作家作品。

三、章节考试大纲1、考核知识点及要求识记:日本、印度、朝鲜、阿拉伯各国的文学的主要作家作品理解:普列姆昌德短篇、长篇小说创作、日本无产阶级文学创作的成就及意义、川端康成创作的美学特色。

分析:何利的形象及意义、《雪国》的艺术特色2、题型:名词解释、简答、论述。

四、章节练习题1、名词解释:(1)新感觉派文学(2)旅美派文学(3)埃及现代主义派2、简答:(1)简述亚非现代文学的特征。

(2)普列姆昌德短篇小说创作的主要思想。

(3)普列姆昌德的创作在印度现代文学史上的地位及其意义是什么?(4)日本无产阶级文学发展概况。

3、论述(1)何利形象的典型性及其意义。

(2)川端康成创作的美学特色。

4、应用(1)如何撰写关于文学作品思想或艺术的分析论文。

考试样题一、名词解释:(共25分,见每题后分数)1、《摩诃婆罗多》(7分)2、《吉尔迦美什》(5分)3、俳句(5分)4、日本唯美主义文学(8分)二、连线题(共20分,每题2分)1、巴比伦文学《故乡》2、李箕永《舞论》3、戏剧理论著作是对苏美尔、阿卡德时代各种文学的继承和发展4、泰戈尔《旧约全书》5、希伯来留传下来的文化汇集《吉尔伽美什》三、简答:(每题10分,共30分)1、日本无产阶级文学发展概况。

2、近代日本自然主义文学的成败得失。

3、普列姆昌德短篇小说创作的主要内容有哪些?三、论述:(每题25分)分析戈拉的形象及意义。

附:章节练习题答案第一章练习题答案名词解释:1.吠陀文学印度现存最早的文献是四部吠陀本集,即:《梨俱吠陀本集》(简称《梨俱吠陀》颂神诗),《娑摩吠陀》(祭祠用的配乐演唱的歌词选集),《夜柔吠陀》(对祭祠活动的说明),《阿达婆吠陀》(驱邪禳灾用的咒语)。

反映了印度上古时代:原始社会向奴隶社会过渡时期的社会生活。

2.吠陀文献印度现存最早的文献是四部吠陀本集,即:《梨俱吠陀本集》(简称《梨俱吠陀》颂神诗),《娑摩吠陀》(祭祠用的配乐演唱的歌词选集),《夜柔吠陀》(对祭祠活动的说明),《阿达婆吠陀》(驱邪禳灾用的咒语)。

我们通常说的吠陀文献,除了这四部吠陀本集外,还包括阐述这四部吠陀的种种梵书、森林书和奥义书。

3.死海古卷:“死海古卷”又称“库姆兰古卷”,是1947-1956 年在死海西北岸库姆兰地区陆续发现的大量古文献的汇集,其中除希伯来圣经、《次经》、《伪经》的抄本和注释外,还有库姆兰社团的《会规手册》、《会众守则》、《圣殿古卷》和多种文字作品。

4.往世书:是梵语文学中以往世书命名的一批神话传说作品的总称(18 部大往世书,18 部小往世书),主要有《梵天往世书》、《莲花往世书》《湿婆往世书》及《薄伽梵往世书》等。

其中《薄迦梵往世书》是印度流传最广、影响最大的一部往世书。

5.《舞论》:印度在公元前后产生的戏剧美学专著《舞论》。

它是一部诗体著作,只在很少地方夹杂散文化解说。

它把戏剧作为一种综合性艺术,从戏剧的美学理论到演出实践都进行了全面论述。

其中包括戏剧的美学性质、戏剧功用、分类、基调和风格,剧本的结构、体裁、诗律、语言、修辞、演员的表演格式、舞台设计、化妆音乐、演员表演与观众的关系等。

简答题:1.简述古代埃及文学的主要成就。

表现在三个方面:神话、诗歌、故事。

2.两大史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》对印度文学发展的影响。

《摩诃婆罗多》(意为“伟大的婆罗多”或“大婆罗多”,印度传统认为是一部“历史传说”),大约成书于公元前4世纪——公元 4 世纪之间,在民间口头文学创作的基础上,由毗耶娑(广博仙人)编订而成。

《摩诃婆罗多》规模宏大,一般说它有“十万颂”(20万行),曾被认为是世界上最长的诗(相当于荷马史诗总和的8 倍)。

其中不但有长篇英雄史诗,而且有大量的传说故事作为插话,还有宗教哲学、政治、伦理和法律论著,是继《吠陀》之后的古代印度社会和文化的又一部百科全书。

《摩诃婆罗多》是印度列国纷争和帝国统一时代的艺术反映。

这部史诗的基调是颂扬以坚战为代表的正义力量,谴责以难敌为代表的邪恶势力。

《罗摩衍那》作者,意译为“蚁蛭”,关于这个人物,印度关于他有许多传说故事,他大概是在前人作品的基础上对《罗摩衍那》进行了加工、整理、统一、协调。

《罗摩衍那》的主线故事是十车王的宫廷阴谋及罗摩和悉多夫妻的悲欢离合的爱情故事。

3.《吉尔伽美什》史诗的认识价值a. 人与自然的关系(征讨洪巴巴是人类欲征服自然的强烈愿望的集中体现;拒绝女神求爱,蔑视神威;杀死"天牛" ,变蔑视为挑战—史诗第一次反映了对人的潜在力量的自觉与肯定,反映了人的主体性的初步觉醒,人力与神力的矛盾抗衡);b. 两种文明之间冲突与融合(吉尔伽美什作为乌鲁克城的国王,他代表的是城邦奴隶制国家水平的高层次文化;恩奇都是当时尚处于游牧生活的野蛮部落的文化代表,两种文明的冲突是奴隶主军事极权专制与原始平等思想的冲突,两种文明的融合带来了政治上的开明与宽松);c .对人生奥秘的探求(吉尔伽美什的探求打破了永生的幻想,标志着人类对生命的正确认识已经开始确立);d. 宇宙运行规律与人的生命规律的关系(史诗记载在十二块泥板上,恰与巴比伦历法中一天十二时辰和一年十二个月相吻合。

由太阳运行规律的不可逆转,认识到人的生死不可抗拒,太阳每天都重新升起,而人的生命也在不断地更新和代谢。

这种对人与太阳关系的认识,不是一种神秘的类比,而是人的一种科学认识的萌芽)。

4.东方古代文学的特征及影响:①民间文学色彩。

②民族特色。

③多种源头。

④宗教色彩。

⑤古代东方文学通过古希腊、罗马文学影响后世的欧美文学。

论述题:1.沙恭达罗艺术形象分析。

印度古代妇女的典型。

形象的特点:温柔、善良、敢于追求爱情并忠于爱情。

她美丽、天真、善良、温柔、多情而质朴,她生活在净修林中,与秀丽和谐的自然环境融为一体,质朴而又自然,同时又洋溢着青春的活力。

初见豆扇陀时,先是惊恐不安,后又含情脉脉,羞羞答答,为了爱情而敢于摆脱净修林的束缚。

她爱豆扇陀,并不是追求他国王的高贵,而是追求真正的男女之爱。