渔歌子-张志和

- 格式:ppt

- 大小:1.97 MB

- 文档页数:22

张志和《渔歌子·西塞山前白鹭飞》赏析:展现了江南春钓的诗意画卷!《渔歌子·西塞山前白鹭飞》是唐代诗人张志和的一首脍炙人口的词作,这首词以细腻的笔触描绘了一幅生动的春日江南水乡垂钓图,不仅展现了自然风光的美丽,也寄托了诗人对自由、自然的热爱与向往。

以下是对《渔歌子·西塞山前白鹭飞》的详细赏析:作品原文西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥,青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

译文及注释译文西塞山前白鹭在自由地翱翔,江岸桃花盛开,江水中肥美的鳜鱼欢快地游来游去。

渔翁头戴青色斗笠,身披绿色蓑衣,悠然自得地垂钓,就算下了雨也不回家。

注释渔歌子:词牌名。

此调原为唐教坊名曲。

分单调、双调二体。

单调二十七字,平韵,以张氏此调最为著名。

双调,五十字,仄韵。

《渔歌子》又名《渔父》或《渔父乐》,大概是民间的渔歌。

据《词林纪事》转引的记载说,张志和曾谒见湖州刺史颜真卿,因为船破旧了,请颜真卿帮助更换,并作《渔歌子》。

词牌《渔歌子》即始于张志和写的《渔歌子》而得名。

“子”即是“曲子”的简称。

西塞山:在浙江湖州。

白鹭:一种白色的水鸟。

桃花流水:桃花盛开的季节正是春水盛涨的时候,俗称桃花汛或桃花水。

鳜(guì)鱼:淡水鱼,江南又称桂鱼,肉质鲜美。

箬(ruò)笠:竹叶或竹篾做的斗笠。

蓑(suō)衣:用草或棕编制成的雨衣。

不须:不一定要。

创作背景此词当作于唐代宗大历八年(773)春。

大历七年(772)九月,颜真卿任湖州刺史,次年到任。

张志和驾舟往谒,时值暮春,桃花水涨,鳜鱼水美,他们即兴唱和,张志和首唱,作词五首,这首词是其中之一。

这首词于唐宪宗时一度散失,唐穆宗长庆三年(823),李德裕访得之,著录于其《玄真子渔歌记》文中,始流传至今。

作品赏析1、整体赏析词中描写了江南水乡春汛时的山光水色和怡情悦性的渔人形象:春江水绿、烟雨迷蒙,雨中青山、江上渔舟,天空白鹭、岸畔桃红,江水猛涨,鳜鱼正肥时;青箬笠,绿蓑衣,渔人醉垂忘归时。

张志和《渔歌子》原文、注释、译文及赏析原文:渔歌子张志和西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

译文:西塞山前白鹭在自由地翱翔,江岸桃花盛开,江水中肥美的鳜鱼欢快地游来游去。

渔翁头戴青色斗笠,身披绿色蓑衣,悠然自得地垂钓,就算下了雨也不回家。

注释:渔歌子:词牌名。

此调原为唐教坊名曲。

分单调、双调二体。

单调二十七字,平韵,以张氏此调最为著名。

双调,五十字,仄韵。

《渔歌子》又名《渔父》或《渔父乐》,大概是民间的渔歌。

据《词林纪事》转引的记载说,张志和曾谒见湖州刺史颜真卿,因为船破旧了,请颜真卿帮助更换,并作《渔歌子》。

词牌《渔歌子》即始于张志和写的《渔歌子》而得名。

“子”即是“曲子”的简称。

西塞山:在浙江湖州。

白鹭:一种白色的水鸟。

桃花流水:桃花盛开的季节正是春水盛涨的时候,俗称桃花汛或桃花水。

鳜(guì)鱼:淡水鱼,江南又称桂鱼,肉质鲜美。

箬(ruò)笠:竹叶或竹篾做的斗笠。

蓑(suō)衣:用草或棕编制成的雨衣。

不须:不一定要。

赏析:此词选自《唐宋诸贤绝妙词选》。

张子和,字子同,早年出仕,唐肃宗时因事贬官归隐乡里,浪迹江湖,寄情山水,自谓“烟波钓徒”。

唐代宗大历七年(772)八月,大书法家颜真卿出任湖州刺史,张志和驾舟访谒,次年三月,颜真卿与名士时贤饮宴,时值暮春,桃花水涨,鳜鱼肥美,席上诗酒唱和,张志和首唱,唱的便是《渔歌子》五首。

曾一度散佚,幸有李德裕《玄真子渔歌记》保存,流传至今。

此词是五首中的一首,其余四首被此首所掩,流传不广。

在盛、中唐时代,词还处在发展初期,形式上与诗相异不大。

此词乍看很似七言绝句,唯一的不同,只是第三句分成二个三字句。

然而,诗词已分界,词是配合曲调来演唱的,且有特定的曲子调名,此词的曲子名就是“渔歌子”,今存唐《教坊记》记载有此调名。

后来曲子失传,调名就成了词的词牌,此处“渔歌子”就是此词的词牌。

西塞山,在今浙江省吴兴县西南。

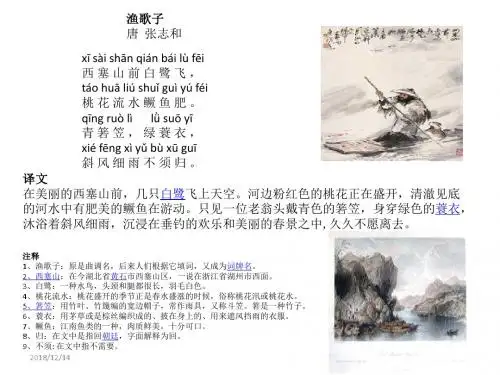

渔歌子西塞山前白鹭飞[唐] 张志和西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

分类标签: 小学作品赏析西塞山在今浙江省吴兴区境内的西苕溪上,从前叫道士矶,是一座突出在河边的大石岩。

西苕溪北通太湖,南邻莫干山,风景很优美。

张志和这首词描绘春汛期的景物,反映了太湖流域水乡的可爱。

白鹭就是平常人们叫做鹭鸶的那种水鸟。

远远望去,它的外形有点象白鹤,腿和脖子特别长,便于在水中寻找食物。

“西塞山前白鹭飞”,它们在西塞山前,展翅飞翔,使这个鱼米之乡更显得生趣洋溢了。

“桃花流水”就是桃花水。

南方每年二三月间,桃花盛开,天气暖和,雨水比冬天多,下几场春雨,河水就会上涨,于是逆水而上的鱼群便多起来了。

作者没有简单地说春汛到来,而是用“桃花流水鳜鱼肥”来描写,这就更能勾起读者的想象,使人们似乎看见了两岸盛开的、红艳艳的桃花;河水陡涨时,江南特有的鳜鱼不时跃出水面,多肥大呀。

“鳜鱼”是一种味道特别鲜美的淡水鱼,嘴大鳞细,颜色呈黄褐色。

春汛来了,渔夫当然不会闲着,他们也忙碌开了。

“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归”写的都是他们。

”归”,回家。

“不须归”,是说也不须回家了。

从渔翁头戴箬笠,身披蓑衣,在斜风细雨里欣赏春天水面的景物,读者便可以体会到渔夫在捕鱼时的愉快心情。

作者是一位山水画家,据说他曾将《渔歌子》画成图画。

确实,这首词是富于画意的。

苍岩,白鹭,鲜艳的桃林,清澈的流水,黄褐色的鳜鱼,青色的斗笠,绿色的蓑衣,色彩鲜明,构思巧妙,意境优美,使读者仿佛是在看一幅出色的水乡春汛图。

这首词在秀丽的水乡风光和理想化的渔人生活中,寄托了作者爱自由、爱自然的情怀。

词中更吸引读者的不是一蓑风雨,从容自适的渔父,而是江乡二月桃花汛期间春江水涨、烟雨迷蒙的图景。

雨中青山,江上渔舟,天空白鹭,两岸红桃,色泽鲜明但又显得柔和,气氛宁静但又充满活力。

而这既体现了作者的艺术匠心,也反映了他高远、冲澹、悠然脱俗的意趣。

《渔歌子》的意思

渔歌子

唐张志和

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

作者介绍:

张志和(732年-774年),字子同,初名龟龄,号玄真子,祖籍婺州金华(今浙江金华)。

唐代诗人。

著作有《玄真子》十二卷三万字,《大易》十五卷,有《渔夫词》五首、诗七首传世。

注释:

渔歌子:词牌名。

《渔歌子》又名《渔父》或《渔父乐》,是民间的渔歌。

“子”即是“曲子”的简称。

西塞山:浙江湖州。

白鹭:一种白色的水鸟。

桃花流水:桃花盛开的季节正是春水盛涨的时候,俗称桃花汛或桃花水。

鳜(guì)鱼:淡水鱼,江南又称桂鱼,肉质鲜美。

箬(ruò)笠:竹叶或竹蔑做的斗笠。

蓑(suō)衣:用草或棕编制成的雨衣。

不须:不一定要。

译文:

西塞山前白鹭在自由地翱翔,江水中,肥美的鳜鱼欢快地游着,漂浮在水中的桃花是那样的鲜艳而饱满。

渔翁头戴青色的箬笠,身披绿色的蓑衣,冒着斜风细雨。

这首词描写了江南水乡春汛时期捕鱼的情景。

有鲜明的山光水色,有渔翁的形象,是一幅山水画。

张志和《渔歌子·西塞山前白鹭飞》诗词鉴赏渔歌子·西塞山前白鹭飞唐代:张志和西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

译文西塞山前白鹭在自由地翱翔,江水中,肥美的鳜鱼欢快地游着,漂浮在水中的桃花是那样的鲜艳而饱满。

江岸一位老翁戴着青色的箬笠,披着绿色的蓑衣,冒着斜风细雨,悠然自得地垂钓,他被美丽的春景迷住了,连下了雨都不回家。

注释渔歌子:词牌名。

此调原为唐教坊名曲。

分单调、双调二体。

单调二十七字,平韵,以张氏此调最为。

双调,五十字,仄韵。

《渔歌子》又名《渔父》或《渔父乐》,大概是民间的渔歌。

据《词林纪事》转引的记载说,张志和曾谒见湖州刺史颜真卿,因为船破旧了,请颜真卿帮助更换,并作《渔歌子》。

词牌《渔歌子》即始于张志和写的《渔歌子》而得名。

“子”即是“曲子”的简称。

西塞山:浙江湖州。

白鹭:一种白色的水鸟。

桃花流水:桃花盛开的季节正是春水盛涨的时候,俗称桃花汛或桃花水。

鳜(guì)鱼:淡水鱼,江南又称桂鱼,肉质鲜美。

箬(ruò)笠:竹叶或竹蔑做的斗笠。

蓑(suō)衣:用草或棕编制成的雨衣。

不须:不一定要。

鉴赏张志和的词保存下来的只有《渔歌子》(原题叫《渔父》)五首,这是其中的第一首。

西塞山在今浙江省吴兴县境内的西苕溪上,从前叫道士矶,是一座突出在河边的大石岩。

西苕溪北通太湖,南邻莫干山,风景很优美。

张志和这首词描绘春汛期的景物,反映了太湖流域水乡的可爱。

白鹭就是平常人们叫做鹭鸶的那种水鸟。

远远望去,它的外形有点象白鹤,腿和脖子特别长,便于在水中寻找食物。

“西塞山前白鹭飞”,它们在西塞山前,展翅飞翔,使这个鱼米之乡更显得生趣洋溢了。

“桃花流水”就是桃花水。

南方每年二三月间,桃花盛开,天气暖和,雨水比多,下几场春雨,河水就会上涨,于是逆水而上的鱼群便多起来了。

作者没有简单地说春汛到来,而是用“桃花流水鳜鱼肥”来描写,这就更能勾起读者的想象,使人们似乎看见了两岸盛开的、红艳艳的桃花;河水陡涨时,江南特有的鳜鱼不时跃出水面,多肥大呀。

赏析唐诗《渔歌子》《渔歌子》是唐代诗人张志和创作的一首诗。

这首诗通过描绘渔夫在江边捕鱼的情景,表现了作者对自然、生活和人生的热爱。

全文如下:渔歌子西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

这首诗的主题是渔夫的生活,通过白鹭、桃花、鳜鱼和蓑衣等意象,描绘了一幅生机盎然的江南水乡景色。

首句“西塞山前白鹭飞”,用白鹭的飞翔来衬托出西塞山的壮丽景色。

白鹭是一种优雅的水鸟,经常在水边觅食。

这里,白鹭飞翔的场景象征着生机勃勃的自然。

第二句“桃花流水鳜鱼肥”,描绘了桃花盛开、江水清澈的景象。

鳜鱼是一种美味的淡水鱼,它们在这样的环境中茁壮成长。

这句诗表达了作者对自然环境的赞美。

第三句“青箬笠,绿蓑衣”,通过对渔夫的服饰描绘,展现了渔夫的生活状态。

青箬笠和绿蓑衣都是江南水乡常见的渔具和服饰,体现了渔夫的勤劳和朴实。

最后一句“斜风细雨不须归”,表达了渔夫在恶劣天气下也不愿意回家的心情。

这里的“斜风细雨”不仅描绘了江南水乡的气候特点,还象征着人生中的挫折和困难。

然而,渔夫在这样的环境下仍然坚持捕鱼,体现了他们对生活的热爱和对自然的敬畏。

总的来说,《渔歌子》通过对自然景色和渔夫生活的描绘,展现了一幅美丽、宁静的江南水乡画卷,同时也传达了作者对生活的热爱和对自然的敬畏之情。

好的,接下来我将继续分析这首诗。

在这首诗中,张志和通过对渔夫生活的描绘,展现了他对田园生活的向往。

然而,这首诗不仅仅是描绘了一幅美丽的水乡画卷,还通过渔夫的形象,传达了作者的人生态度。

首先,渔夫在恶劣的天气条件下仍然坚持捕鱼,这表明了他们对生活的执着和毅力。

这种不畏困难、勇往直前的精神,正是张志和想要表达的。

他希望通过这首诗,让读者感受到生活中的艰难困苦,但只要有坚定的信念和毅力,就能够战胜一切。

其次,渔夫的形象也传达了作者对自然的敬畏。

在这首诗中,张志和通过对江南水乡景色的描绘,展现了大自然的美丽。

然而,他并没有忘记人类在大自然面前的渺小,因此,渔夫在恶劣天气下仍然坚持捕鱼,体现了他们对自然的敬畏。

渔歌子原文翻译赏析渔歌子作者:张志和西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

注释1. 西塞山:在浙江省湖州市西面。

2. 白鹭:一种水鸟。

3. 桃花流水:桃花盛开的季节正是春水盛涨的时候,俗称桃花汛或桃花水。

4. 箬笠:竹叶编的笠帽。

5. 蓑衣:用草或棕编制成的雨衣。

赏析这首词描写了江南水乡春汛时期捕鱼的情景。

有鲜明的山光水色,有渔翁的形象,是一幅用诗写的山水画。

首句“西塞山前白鹭飞”,“西塞山前”点明地点,“白鹭”是闲适的象征,写白鹭自在地飞翔,衬托渔父的悠闲自得。

次句“桃花流水鳜鱼肥”意思是说:桃花盛开,江水猛涨,这时节鳜鱼长得正肥。

这里桃红与水绿相映,是表现暮春西塞山前的湖光山色,渲染了渔父的生活环境。

三四句“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归”,描写了渔父捕鱼的情态。

渔父戴青箬笠,穿绿蓑衣,在斜风细雨中乐而忘归。

“斜风”指微风。

全诗着色明丽,用语活泼,生动地表现了渔父悠闲自在的生活情趣。

诗人张志和,唐朝金华人。

在朝廷做过小官,后来隐居在江湖上,自称烟波钓徒。

这首词就借表现渔父生活来表现自己隐居生活的乐趣。

《渔歌子》又名《渔父》或《渔父乐》,大概是民间的渔歌。

作者写了五首《渔歌子》,这是第一首。

据《词林纪事》转引的记载说,张志和曾谒见湖州剌史颜真卿,因为船破旧了,请颜帮助更换,并作《渔歌子》。

张志和张志和(730年(庚午年)~810年?),字子同,初名龟龄,汉族,婺州(今浙江金华)人,自号“烟波钓徒”,又号“玄真子”。

唐代著名道士、词人和诗人。

十六岁参加科举,以明经擢第,授左金吾卫录事参军,唐肃宗赐名为“志和”。

因事获罪贬南浦尉,不久赦还。

自此看破红尘,浪迹江湖,隐居祁门赤山镇。

其兄张鹤龄担心他遁世不归,在越州(今绍兴市)城东筑茅屋让他居住。

史载唐肃宗曾赐他奴婢各一人,张志和让他们结婚,取名渔童和樵青。

著有《玄真子》集。

► 13篇诗文96猜您喜欢过温汤唐代:李治温渚停仙跸,丰郊驻晓旌。

《渔歌子》的译文翻译赏析(学习版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制学校:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如文言文、现代文、教案设计、文案大全、作文大全、词语、成语、范文、读后感、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of practical materials, such as classical Chinese, modern literature, teaching plan design, copy collection, composition collection, words, idioms, model essays, post-reading comments, and other materials. If you want to know different data formats and writing methods, please pay attention!《渔歌子》的译文翻译赏析《渔歌子》,又名《渔父》《渔父乐》《渔夫辞》,原唐教坊曲名,后来人们根据它填词,又成为词牌名。

《渔歌子》

唐·张志和

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

【作者背景】

张志和(约730-约810),唐代诗人。

字子同,婺州金华(今浙江金华)人。

少年有才学,擅长音乐和书画,很受唐肃宗重视,后隐居江湖,自称“烟波钓徒”,作品多写闲散生活,诗歌风格清新自然。

【注词释义】

渔歌子:原是曲调名,后来人们根据它填词,又成为词牌名。

西塞山:在今浙江吴兴县西南。

鳜鱼:即民间所说桂鱼,细鳞,淡黄带褐色斑纹,味道鲜美。

箬:斗笠。

用竹片和竹叶编制的帽子,用来挡雨。

蓑衣:用茅草和棕麻编制的防雨衣服。

【古诗今译】

西塞山前群群白鹭高飞,桃花盛开水中鳜鱼肥美。

青色的斗笠,绿色的蓑衣,在斜细雨中流连不归。

【名句赏析】——桃花流水鳜鱼肥。

这是一首传唱悠远的词,所描写的是西塞山边的景色:空中有白鹭高飞,而山下的小溪边,盛开着丛丛鲜艳的桃花,溪水中是一条条鲜活肥美的鳜鱼,还有那温和的斜风细雨,这是一幅多么生动自然的春天的景象,生机勃勃,而且充满了喜气。

而春色中的人,头戴斗笠,身穿蓑衣,洒浴在斜风细雨之中,享受着美好的自然景象,他自己也成为这景色的一部分。

这风、这雨也是美好的,古人说“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”,难怪他要流连忘返了。

“不须归”除了指不回家外,还指弃官隐居,一去不返。

那个穿蓑戴笠的人就是品行高洁、不愿做官的隐居者,也是诗人自己。

他热爱淳朴美丽的大自然,认定这美丽的自然中包含了自己的人生志趣,他要让自己悄然溶入这自然之中,所以才能对自然有如此深深的感触和依恋。

渔子歌唐张志和的诗张志和(732-774),唐代中后期著名诗人、画家,《渔歌子(五首)》是他的代表作品,其中《渔歌子·西塞山前白鹭飞》选入小学语文教材,为大家所熟知。

作品通过对自然风光和渔人垂钓的赞美,表现了作者向往自由生活的心情。

下边整理分享其原文、译文、赏析和创作背景。

渔歌子其一唐·张志和西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

【译文】西塞山前,白鹭展翅高飞,桃花盛开,春水初涨,水中的鳜鱼味道肥美。

头戴青斗笠,身披绿蓑衣,斜风细雨中,垂钓的人也忘记回家。

【赏析】西塞山在今浙江省湖州市吴兴区境内的西苕溪上,是一座突出在河边的大石岩。

西苕溪北通太湖,南邻莫干山,风景很优美。

张志和这首词描绘春汛期的景物,反映了太湖流域水乡的可爱。

这首词的前两句勾勒出一幅江南风景长卷。

“西塞山前”点明地点。

“白鹭”是闲适的象征,写白鹭自在地飞翔,衬托渔父的悠闲自得。

白鹭在西塞山前,展翅飞翔,使这个鱼米之乡更显得生趣洋溢了。

“桃花流水”就是桃花水。

南方每年二三月间,桃花盛开,天气暖和,雨水比冬天多,下几场春雨,河水就会上涨,于是逆水而上的鱼群便多起来了。

作者没有简单地说春汛到来,而是用“桃花流水鳜鱼肥”来描写,这就更能勾起读者的想象,使人们似乎看见了两岸盛开的、红艳艳的桃花;河水陡涨时,江南特有的鳜鱼不时跃出水面,非常肥大。

“桃红”与“流水”相映,显现了暮春西塞山前的湖光山色,渲染了渔父的生活环境。

春汛来了,渔父当然不会闲着,他们也忙碌开了。

“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归”写的都是他们。

“不须归”,是说也不须回家了。

渔翁头戴箬笠,身披蓑衣,在斜风细雨里欣赏春天水面的景物,体现了渔父在捕鱼时的愉快心情。

如此则渔父捕鱼的情态与富有诗情画意的大自然完全融合在一起。

作者虽只是概括地叙述了渔父捕鱼的生活,但言外之意是作者对渔父悠闲自在生活的向往。

作者是一位山水画家,据说他曾将《渔歌子》画成图画。

《渔歌子》诗意_张志和

【渔歌子】

张志和西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

【古诗今译】

西塞山前群群白鹭高飞,桃花盛开水中鳜鱼肥美。

青色的斗笠,绿色的蓑衣,在斜细雨中流连不归。

【名句赏析】——“桃花流水鳜鱼肥。

”

这是一首传唱悠远的词,所描写的是西塞山边的景色:空中有白鹭高飞,而山下的小溪边,盛开着丛丛鲜艳的桃花,溪水中是一条条鲜活肥美的鳜鱼,还有那温和的斜风细雨,这是一幅多么生动自然的春天的景象,生机勃勃,而且充满了喜气。

而春色中的人,头戴斗笠,身穿蓑衣,洒浴在斜风细雨之中,享受着美好的自然景象,他自己也成为这景色的一部分。

这风、这雨也是美好的,古人说“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”,难怪他要流连忘返了。

“不须归”除了指不

回家外,还指弃官隐居,一去不返。

那个穿蓑戴笠的人就是品行高洁、不愿做官的隐居者,也是诗人自己。

他热爱淳朴美丽的大自然,认定这美丽的自然中包含了自己的人生志趣,他要让自己悄然溶入这自然之中,所以才能对自然有如此深深的感触和依恋。

【注词释义】

渔歌子:原是曲调名,后来人们根据它填词,又成为词牌名。

西塞山:在今浙江吴兴县西南。

鳜鱼:即民间所说桂鱼,细鳞,淡黄带褐色斑纹,味道鲜美。

箬:斗笠。

用竹片和竹叶编制的帽子,用来挡雨。

蓑衣:用茅草和棕麻编制的防雨衣服。

渔歌子解析渔歌子唐张志和西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

江上晚来堪画处,钓船归去夕阳西。

诗的前两句“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”,是用白描手法写水乡春天秀丽的风光。

诗人用了一个“飞”字,把白鹭写得十分生动活泼,仿佛也鼓足了劲,要与雪花竞赛。

它们排着整齐的队伍,“直冲向乌云背后”,去抢那被太阳晒得滚烫的乌云。

“白鹭”前边,“桃花”一片火红,正热烈地开放,红得像朝霞一样。

这些白鹭、红桃花、白浪、绿水、青山、蓝天,布局十分巧妙,意境优美。

在江上夕阳西下之时,当然是垂钓的好季节,所以诗人在最后以“钓船归去”来作结。

全诗仅仅四句二十八字,却有一片生意,洋溢着生活情趣,给人以清新之感。

难怪乎清人沈德潜说它:“趣味浓绝,正不在《钓鱼》《自放》之下。

”清代诗人袁枚说:“志和西塞山前得妙句,从此已觉西湖输一着。

”确实,在写景状物方面,“飞”与“肥”两个字都极为传神。

曾几何时,我心目中的西塞山,是孤峰入云的样子,如今一看,满山苍翠,桃花烂漫,春风荡漾,是如此的亲切可爱!曾几何时,我心目中的桃花潭,是碧波涟漪,映日浮空的样子,如今一看,潭水清澈,宛若明镜,水中游鱼,历历可数。

大自然中竟会有如此变化无穷的风光,令人陶醉,令人惊叹。

西塞山前,一只白鹭从眼前飞过,几枝桃花随风飘落,虽未描绘,但已使人如见其形。

真是“不写之写”,艺术效果更佳。

在江岸的垂钓之处,西斜的落日,绚烂的晚霞,在诗人的笔下,如何转化为具体生动的形象,这里没有正面说明,只是让读者自己去想象,又给人留下充分的余地。

诗人以传神之笔写出了那西塞山前迷人的春色,表现了春天的勃勃生机,也反映了作者对西塞山的喜爱之情。

此外,本诗与《晓出净慈寺送林子方》中的一句“毕竟西湖六月中,风光不与四时同”在写景方面是有异曲同工之妙的。

这首诗所描写的西塞山的风光,比起苏轼的《饮湖上初晴后雨》更加清丽可爱,富有江南水乡的特色。

晓出净慈寺送林子方杨万里毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

1.渔歌子的诗意渔歌子赏析渔歌子①唐张志和西塞山前白鹭飞,②桃花流水鳜鱼肥。

③青箬笠,④绿蓑衣,斜风细雨不须归。

②西塞山:即道士矶,在湖北大冶县长江边。

山名。

在今浙江省湖州市西面。

③鳜(音贵)鱼:俗称“花鱼”、“桂鱼”。

④箬笠:用竹篾、竹叶编成的斗笠。

⑤蓑衣:用草或棕编成的雨衣译文:西塞山前白鹭在自由的飞翔,桃花盛开,水流急湍,水中的鳜鱼很肥美,漂浮在水中的桃花是那样的鲜艳。

江岸一位老翁戴着青色的箬笠,披着绿色的蓑衣,冒着斜风细雨,悠然自得的垂钓,他被美丽的江南春景迷住了,久久不愿离去。

这首词描写了江南水乡春汛时期捕鱼的情景。

有鲜明的山光水色,有渔翁的形象,是一幅用诗写的山水画。

首句“西塞山前白鹭飞”,“西塞山前”点明地点,“白鹭”是闲适的象征,写白鹭自在地飞翔,衬托渔父的悠闲自得。

次句“桃花流水鳜鱼肥”意思是说:桃花盛开,江水猛涨,这时节鳜鱼长得正肥。

这里桃红与水绿相映,是表现暮春西塞山前的湖光山色,渲染了渔父的生活环境。

三四句“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归”,描写了渔父捕鱼的情态。

渔父戴青箬笠,穿绿蓑衣,在斜风细雨中乐而忘归。

“斜风”指微风。

全诗着色明丽,用语活泼,生动地表现了渔父悠闲自在的生活情趣。

2.渔歌子的诗意简洁版是什么渔歌子·西塞山前白鹭飞唐代:张志和西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

释义:西塞山前白鹭在自由地翱翔,江水中,肥美的鳜鱼欢快地游着,漂浮在水中的桃花是那样的鲜艳而饱满。

词中更吸引读者的不是一蓑风雨,从容自适的渔父,而是江乡二月桃花汛期间春江水涨、烟雨迷蒙的图景。

雨中青山,江上渔舟,天空白鹭,两岸红桃,色泽鲜明但又显得柔和,气氛宁静但又充满活力。

3.渔歌子诗意渔歌子张志和西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥 . 青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归.注词释义渔歌子:原是曲调名,后来人们根据它填词,又成为词牌名. 西塞山:在今浙江吴兴县西南. 鳜鱼:即民间所说桂鱼,细鳞,淡黄带褐色斑纹,味道鲜美. 箬:斗笠.用竹片和竹叶编制的帽子,用来挡雨. 蓑衣:用茅草和棕麻编制的防雨衣服. 古诗今译西塞山前白鹭在自由的翱翔,桃花盛开,水流急湍,水中的鳜鱼很肥美,漂浮在水中的桃花是那样的鲜艳.江岸一位老翁戴着青色的箬笠,披着绿色的蓑衣,冒着斜风细雨,悠然自得的垂钓,他被美丽的江南春景迷住了,久久不愿回家.这是一首传唱悠远的词,所描写的是西塞山边的景色:空中有白鹭高飞,而山下的小溪边,盛开着丛丛鲜艳的桃花,溪水中是一条条鲜活肥美的鳜鱼,还有那温和的斜风细雨,这是一幅多么生动自然的春天的景象,生机勃勃,而且充满了喜气.而春色中的人,头戴斗笠,身穿蓑衣,洒浴在斜风细雨之中,享受着美好的自然景象,他自己也成为这景色的一部分.这风、这雨也是美好的,古人说“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”,难怪他要流连忘返了.“不须归”除了指不回家外,还指弃官隐居,一去不返.那个穿蓑戴笠的人就是品行高洁、不愿做官的隐居者,也是诗人自己.他热爱淳朴美丽的大自然,认定这美丽的自然中包含了自己的人生志趣,他要让自己悄然溶入这自然之中,所以才能对自然有如此深深的感触和依恋.。