简审美情感的形式与距离

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:6

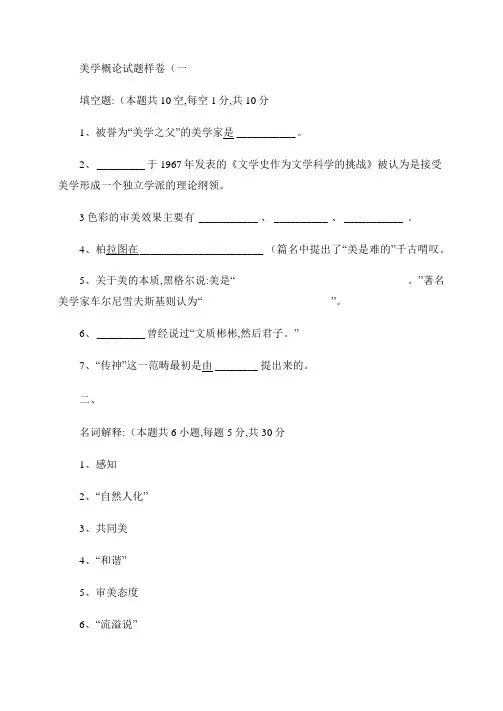

美学概论试题样卷(一填空题:(本题共10空,每空1分,共10分1、被誉为“美学之父”的美学家是___________ 。

2、_________ 于1967年发表的《文学史作为文学科学的挑战》被认为是接受美学形成一个独立学派的理论纲领。

3色彩的审美效果主要有 ___________ 、__________ 、___________ 。

4、柏拉图在_______________________ (篇名中提出了“美是难的”千古喟叹。

5、关于美的本质,黑格尔说:美是“ _______________________________ 。

”著名美学家车尔尼雪夫斯基则认为“ _______________________ ”。

6、_________ 曾经说过“文质彬彬,然后君子。

”7、“传神”这一范畴最初是由________ 提出来的。

二、名词解释:(本题共6小题,每题5分,共30分1、感知2、“自然人化”3、共同美4、“和谐”5、审美态度6、“流溢说”简答题:(本题共3小题,每题10分,共30分1、浅析壮美与崇高的主要区别。

2、视觉和听觉的审美功能主要体现在哪些方面?3、什么是审美?审美的基本特征是什么?四、论述题:(本题共2小题,每题15分,共30分1、为什么说人的美是社会美的核心?2、中国当代美学界对于美的本质问题的探索有哪些主要观点?其优缺点各是什么?你如何理解这一问题?美学概论试题样卷(一答案一、填空题(每空1分,共10分1、鲍姆嘉通2、尧斯3、视觉效果、表情效果、象征效果4、《大希庇阿斯篇》5、理念的感性显现、美是生活6、孔子7、顾恺之二、名词解释(每题5分,共30分1.感知感知包括最简单的感觉和较复杂的知觉。

感觉是对客观事物个别属性的反映, 而知觉则是在感觉的基础上对客观事物多种属性或不同特征的综合反映。

2.自然人化马克思主义美学认为自然美之所以产生和发展,归根到底是自然人化的产物。

自然人化是一个历史过程,经过人类长期的实践,人与自然关系由陌生、外在的关系变成了一种和谐的关系。

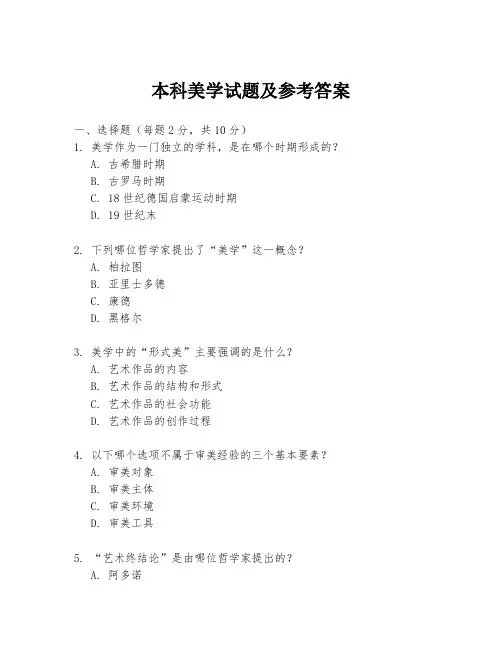

本科美学试题及参考答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 美学作为一门独立的学科,是在哪个时期形成的?A. 古希腊时期B. 古罗马时期C. 18世纪德国启蒙运动时期D. 19世纪末2. 下列哪位哲学家提出了“美学”这一概念?A. 柏拉图B. 亚里士多德C. 康德D. 黑格尔3. 美学中的“形式美”主要强调的是什么?A. 艺术作品的内容B. 艺术作品的结构和形式C. 艺术作品的社会功能D. 艺术作品的创作过程4. 以下哪个选项不属于审美经验的三个基本要素?A. 审美对象B. 审美主体C. 审美环境D. 审美工具5. “艺术终结论”是由哪位哲学家提出的?A. 阿多诺B. 德里达C. 尼采D. 海德格尔二、简答题(每题10分,共30分)1. 简述黑格尔的美学思想中关于艺术发展的历史逻辑。

2. 描述一下审美距离的概念,并解释它在艺术欣赏中的作用。

3. 举例说明现代美学中“日常生活审美化”的现象及其意义。

三、论述题(每题20分,共40分)1. 论述康德在《判断力批判》中关于审美判断的四个契机,并分析其对后世美学的影响。

2. 选择一部你熟悉的艺术作品,分析其如何体现美学中的“和谐”原则。

四、案例分析题(共20分)请分析以下案例,并从美学的角度评价这一现象:近年来,数字艺术和虚拟现实技术的发展,使得艺术作品的展示和体验方式发生了巨大变化。

有人认为这种技术化的艺术形式削弱了艺术的传统审美价值,而有人则认为这是艺术表现手法的一种创新,请你谈谈你的看法。

参考答案一、选择题1. C2. C3. B4. D5. C二、简答题1. 黑格尔的美学思想认为艺术是精神的一种表现形式,它随着历史的发展而发展,经历了象征型、古典型和浪漫型三个阶段,每个阶段都有其独特的艺术形式和审美特征。

2. 审美距离是指观众在欣赏艺术作品时与作品保持的一定心理和情感上的距离。

这种距离有助于观众客观地欣赏和评价艺术作品,避免个人情感的过度投入影响审美判断。

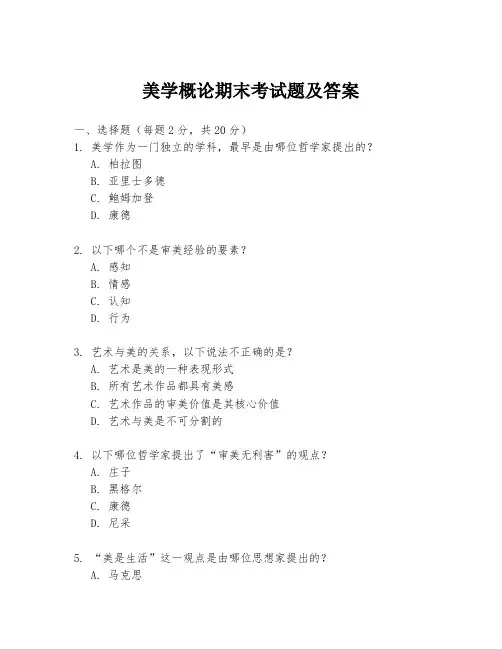

美学概论期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 美学作为一门独立的学科,最早是由哪位哲学家提出的?A. 柏拉图B. 亚里士多德C. 鲍姆加登D. 康德2. 以下哪个不是审美经验的要素?A. 感知B. 情感C. 认知D. 行为3. 艺术与美的关系,以下说法不正确的是?A. 艺术是美的一种表现形式B. 所有艺术作品都具有美感C. 艺术作品的审美价值是其核心价值D. 艺术与美是不可分割的4. 以下哪位哲学家提出了“审美无利害”的观点?A. 庄子B. 黑格尔C. 康德D. 尼采5. “美是生活”这一观点是由哪位思想家提出的?A. 马克思B. 恩格斯C. 列宁D. 毛泽东...(此处省略其他选择题)二、简答题(每题10分,共30分)1. 简述鲍姆加登对美学的贡献。

2. 解释“审美距离”的概念及其在艺术欣赏中的作用。

3. 描述康德关于美的几个主要观点。

三、论述题(每题25分,共50分)1. 论述艺术与日常生活的关系,并举例说明。

2. 分析现代科技对艺术创作和审美经验的影响。

四、案例分析题(共30分)请结合具体艺术作品,分析其审美价值和艺术表现手法。

答案:一、选择题1. C. 鲍姆加登2. D. 行为3. B. 所有艺术作品都具有美感4. C. 康德5. A. 庄子二、简答题1. 鲍姆加登是德国哲学家,他首次将美学作为一门独立的学科提出,并在《美学》一书中系统地阐述了美学的基本理论和方法,为美学的发展奠定了基础。

2. “审美距离”是指在审美活动中,观众与艺术作品之间保持一定的心理和情感距离,以便更客观、更深入地欣赏和理解艺术作品。

它有助于避免个人情感的干扰,使审美体验更加纯粹和深刻。

3. 康德认为美是一种无目的的合目的性,即美的事物不具有实用目的,但又能引起人们的愉悦感。

他强调审美经验的主观性和普遍性,认为美是主观感受,但这种感受具有普遍性,即人们对于美的感受具有共通性。

三、论述题1. 艺术与日常生活的关系密切。

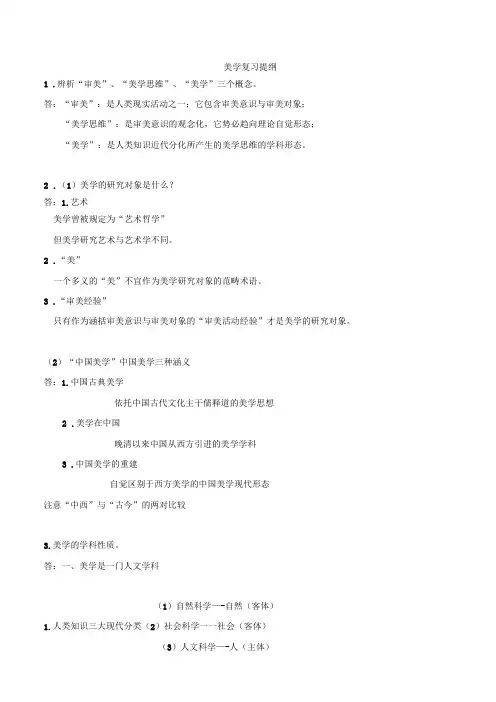

美学复习提纲1.辨析“审美”、“美学思维”、“美学”三个概念。

答:“审美”:是人类现实活动之一;它包含审美意识与审美对象;“美学思维”:是审美意识的观念化,它势必趋向理论自觉形态;“美学”:是人类知识近代分化所产生的美学思维的学科形态。

2.(1)美学的研究对象是什么?答:1.艺术美学曾被规定为“艺术哲学”但美学研究艺术与艺术学不同。

2.“美”一个多义的“美”不宜作为美学研究对象的范畴术语。

3.“审美经验”只有作为涵括审美意识与审美对象的“审美活动经验”才是美学的研究对象。

(2)“中国美学”中国美学三种涵义答:1.中国古典美学依托中国古代文化主干儒释道的美学思想2.美学在中国晚清以来中国从西方引进的美学学科3.中国美学的重建自觉区别于西方美学的中国美学现代形态注意“中西”与“古今”的两对比较3.美学的学科性质。

答:一、美学是一门人文学科(1)自然科学—-自然(客体)1.人类知识三大现代分类(2)社会科学一一社会(客体)(3)人文科学—-人(主体)2.人文科学以人生价值意义为中心,包含着不同角度学科:哲学、伦理学、教育学……人文科学理论是各门人文学科的“元理论”。

3.明确美学的人文学科特性,对于美学具有根本性意义。

二、美学是一门理论学科1.具有作为人文学科的价值批判引导功能。

美学并非自然科学式价值中立的客观剖析,对商业消费主义审美现象的批判。

2.作为哲学学科具有深层思维特性。

美学以对人生元价值代表之一的审美的理论反思,成为人生哲学不可或缺的基本组成部分。

三、美学相邻学科1.美学与艺术学(1)二者各自研究的对象范围不同(2)外延重合(交叉)部分二者研究的内容及方向不同2.美学与心理学美学与心理学的不同:(1)心理学是对心理现象外在的观测,美学立足于审美心理内在的体验。

(2)心理学只记录心理反应的生理一一物理变量,并且只就心理规律客观说明。

美学却要求理解审美心理,并势必伴随体验将研究者自身的精神经历带入心理对象而作出不同于客观说明的解释。

美学简答题第三章美感论一、什么是美感?美感是人们对美的感受、体验、观照、欣赏和评价,以及由此而在内心生活中所引起的满足感、愉快感和幸福感,外物的形式契合了内心的结构所产生的和谐感,暂时摆脱了物质的束缚后精神上所得到的自由感。

二、为什么说美感产生的前提是人类的诞生?1、美感的产生是以人类的诞生为前提的,因此,实践特别是人在劳动过程中工具的制造和使用,不仅是人类诞生的必要条件,也是美感产生的必要条件。

1、人源于动物,人的美感也是从动物快感中发展起来的,同时他又超越了动物,从兽性发展到人性。

制造和使用工具,是人与动物的根本区别。

2、通过制造工具,人对内具有了自我意识,确立了主体的世界,对外发现了客观规律,确立了客体的世界,与此同时,人也通过使用工具的劳动实践创造了美。

3、美感是在劳动实践中把主体本质力量对象化的同时而产生的。

人的本质力量对象化的同时,人从观照和欣赏对象到自我的创造,都感到了自我不同于动物并超越于动物的本质力量,获得心理上和精神上的满足,于是美感就产生了。

三、美感产生的历程是怎样的?1、从动物的快感进化到人的美感,这个过程与人制造和使用工具的过程是同步的。

2、早期的原始人,与动物还相去不远,缺乏独立的审美能力,只对某些生理性刺激具有强烈的敏感,它有三个特点,一是以模仿动物为美,二是有“反感祖先形象的本能”,三是有模糊性、朦胧性特征,包含着超自然的神秘观念。

3、原始人的美感是初级美感,受到各种束缚,随着人类制造工具的进一步发展,人从自然的必然中解放出来,美感才走向成熟。

四、从逻辑上来说美感是由哪些因素促成的?美感的存在必须以人的审美能力的存在为前提,以人的审美心理的存在为基础,与人的审美态度密切相关,另外还需要一定的审美环境。

五、审美活动中人的感觉的特征是什么?美感是人的一种感觉,它的基本特点是:1、美感是客观的美的刺激和主观对于美的反应这两个方面构成的。

2、美感也同样离不开刺激感觉的光、色、形、声、味等形式因素。

美学基础期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 美学研究的核心对象是什么?A. 艺术作品B. 自然美C. 社会美D. 个人美答案:A2. 以下哪位哲学家提出了“美是理念的感性显现”?A. 柏拉图B. 亚里士多德C. 康德D. 黑格尔答案:D3. “美”一词在汉语中最早出现在哪个时期?A. 先秦时期B. 秦汉时期C. 唐宋时期D. 明清时期答案:A4. 以下哪位学者提出了“艺术即经验”的观点?A. 杜威B. 马克思C. 弗洛伊德D. 尼采答案:A5. “形式美”是指什么?A. 艺术作品的外在形式B. 艺术作品的内在情感C. 艺术作品的社会功能D. 艺术作品的创作技巧答案:A6. 以下哪种艺术形式不属于视觉艺术?A. 绘画B. 雕塑C. 音乐D. 建筑答案:C7. 什么是“审美经验”?A. 对艺术作品的欣赏B. 对艺术作品的创作C. 对艺术作品的批评D. 对艺术作品的收藏答案:A8. “审美距离”是指什么?A. 观众与艺术作品之间的物理距离B. 观众与艺术作品之间的心理距离C. 艺术作品与现实生活的距离D. 艺术作品与创作者的距离答案:B9. “审美情感”是指什么?A. 观众对艺术作品的个人情感B. 艺术作品所表达的情感C. 艺术作品创作者的情感D. 艺术作品与观众之间的情感交流答案:D10. “审美价值”是指什么?A. 艺术作品的商业价值B. 艺术作品的社会价值C. 艺术作品的审美价值D. 艺术作品的教育价值答案:C二、填空题(每空2分,共20分)11. 柏拉图认为美的本质是________。

答案:理念12. 康德在其著作《判断力批判》中提出了________的概念。

答案:审美判断13. 黑格尔认为艺术的三个阶段是________、________和________。

答案:象征艺术、古典艺术、浪漫艺术14. 杜威认为艺术作品的创作过程是________。

答案:经验的转化15. 在中国古典美学中,“意境”是指________与________的结合。

美学教程期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 美学是一门研究什么的学科?A. 艺术创作技巧B. 艺术作品的审美价值C. 艺术作品的制作过程D. 艺术家的个人生活答案:B2. 以下哪位哲学家提出了“美是理念的感性显现”?A. 康德B. 黑格尔C. 柏拉图D. 亚里士多德答案:B3. “审美经验”是指什么?A. 个人对艺术作品的主观感受B. 艺术作品的客观价值C. 艺术作品的创作技巧D. 艺术作品的社会影响答案:A4. “形式美学”主要关注艺术作品的哪个方面?A. 内容B. 形式C. 风格D. 技巧答案:B5. 以下哪个不是艺术创作中的基本原则?A. 真实性B. 创新性C. 功利性D. 审美性答案:C6. 艺术作品的“审美距离”指的是什么?A. 艺术作品与观众之间的物理距离B. 艺术作品与观众之间的心理距离C. 艺术作品与现实世界之间的距离D. 艺术作品与艺术家之间的距离答案:B7. “审美教育”的目的是什么?A. 培养艺术家B. 培养审美能力C. 培养创作技巧D. 培养艺术鉴赏家答案:B8. “艺术的再现”与“艺术的表现”有何区别?A. 再现是模仿,表现是创造B. 再现是创造,表现是模仿C. 再现是客观的,表现是主观的D. 再现是主观的,表现是客观的答案:A9. “审美情感”与“日常情感”有何不同?A. 日常情感是审美情感的基础B. 审美情感是日常情感的升华C. 日常情感是审美情感的升华D. 审美情感是日常情感的基础答案:B10. “艺术的主观性”主要体现在哪些方面?A. 艺术作品的创作B. 艺术作品的欣赏C. 艺术作品的保存D. 艺术作品的传播答案:B二、简答题(每题10分,共30分)1. 简述康德的审美判断的四个特征。

答案:康德的审美判断具有四个特征:无利害性、无概念性、普遍性、主观性。

无利害性指的是审美判断不受个人利益的影响;无概念性是指审美判断不依赖于概念或定义;普遍性是指审美判断具有普遍性,即人们普遍认为美的事物是美的;主观性是指审美判断是主观的,每个人的审美感受都是独特的。

心理距离说名词解释美学原理心理距离说名词解释心理距离是指人们在感知和交往中产生的一种主观感受,它涉及到个体与他人、事物或概念之间的情感、认知和行为上的距离。

心理距离可以体现在情感上的亲疏、认知上的熟悉与陌生以及行为上的亲近与远离等方面。

1. 情感距离:情感距离是指个体对他人或事物产生情感时所感受到的亲疏程度。

较近的情感距离意味着个体对他人或事物具有更强烈的情感投入,而较远的情感距离则表明个体对他人或事物产生了一定程度的疏远。

2. 认知距离:认知距离是指个体对他人、事物或概念所拥有的了解程度。

较近的认知距离意味着个体对他人、事物或概念具有更深入和全面的了解,而较远的认知距离则表明个体对他人、事物或概念了解有限。

3. 行为距离:行为距离是指个体在行为上与他人或事物之间的接触程度。

较近的行为距离意味着个体更频繁地与他人或事物进行互动和接触,而较远的行为距离则表明个体在行为上与他人或事物保持一定的距离。

美学原理解释美学原理是研究和探讨美、审美以及艺术等领域中所遵循的基本规律和原则。

它涉及到对审美经验和感知的理论分析,以及对艺术作品、自然景观和日常生活中美感形成的机制进行研究。

1. 美感主体性:美感主体性是指每个个体对于美的感受和评价具有主观性。

不同的人可能因为其背景、文化、经验和情感等方面的差异,对同一事物产生不同的审美反应。

2. 审美对象:审美对象是指被人们用来进行审美评价和欣赏的各种艺术作品、自然景观以及日常生活中具有一定特质和形式的事物。

这些对象通过其形式、结构、色彩、音响等方面所表现出来的特点引发了人们的美感。

3. 美的原则:美的原则是指在审美领域中被普遍认同和接受的一些规律和准则。

对称、比例、平衡、韵律等原则在艺术创作和审美体验中起着重要作用。

4. 美学经验:美学经验是指个体通过感知、认知和情感等方面的活动,对审美对象进行理解和评价的过程。

这种经验是人们通过与艺术作品互动、观察自然景观或参与日常生活中的美感体验所获得的。

叶朗《美学原理》章节题库第2章美感的分析一、名词解释1.审美移情答:审美移情是西方现代美学影响最大的理论之一,也是心理学美学流派中最具有代表性的一种理论。

“移情”,就是把人的感觉、情感、意志等移置到外在于人的事物里去,使原本没有生命的东西仿佛有了感觉、思想、情感、意志和活动,产生物我同一的境界。

“移情说”认为,只有在这种境界中,人才会感到这种事物是美的。

代表人物立普斯的“移情说”侧重于对主体心理功能的体验,把主体的感觉、情感等提到了审美对象的地位,揭示了美感中包含了审美主体的心理错觉等美感心理规律。

但是立普斯的“移情说”是建立在唯心主义基础上的。

它的最大缺陷就是否定了审美对象的客观性;在强调主体因素的能动作用时,忽视了对客体这一外部因素的分析。

2.移情说答:移情说是在西方现代美学中影响最大的流派之一,也是心理学美学流派中最有代表性的一种理论。

德国心理学家、美学家立普斯是移情说的主要代表和创立者,他真正从心理学出发,对移情说作了全面、系统的阐明的。

立普斯的“移情说”是建立在唯心主义基础上的,把审美对象与审美欣赏都视为同一个自我,即没有自我的欣赏、没有自我的移情,也就没有美的对象。

移情现象是一种“外射”作用,即把我的情感“外射”到事物身上去,使它变成事物的属性,达到物我同一的境界。

3.距离说答:“距离说”是由瑞士心理学家、语言学家、美学家布洛提出的美学理论,又称“心理距离说”。

它要求人们自己与外物分离。

“距离”这种审美现象完全是超脱人的实用功利目的的,从实际生活中超脱出来,与宇宙人生保持一定的距离,冷静地、客观地观察事物。

即客体才成为审美的客体,才有对客体的审美的欣赏,在欣赏中才有审美的愉快。

因此“心理距离”是产生美与美感的根源。

“心理距离说”成为心理学美学的一个重要的分支。

4.审美态度答:审美态度是指人们在从事艺术活动和审美活动时所持的一种态度。

即人们在观赏自然景色,观看绘画、电影、戏剧,朗诵诗歌,欣赏音乐时不自觉地形成的一种心理状态。

审美心理距离说一、什么是审美心理距离审美心理距离是一种涉及心理学和美学的概念,用于描述人们对事物的感知和评价上的心理距离。

心理距离是指人们对于某个对象或情境离自己有多远的主观感受。

在审美领域,心理距离的概念被用于解释人们对于艺术品、音乐、电影等作品的感知和评价。

二、审美心理距离对审美经验的影响审美心理距离对于人们的审美经验有很大的影响。

不同的心理距离会引起不同的审美感受和评价。

以下是一些具体的例子说明了审美心理距离对审美经验的影响:1. 远距离感知:美丽的风景•身处高山之巅,远眺山峦连绵的美景,给人以壮美和宏伟的感觉。

•通过望远镜观察星空,感受到宇宙的浩瀚和神秘,给人以无穷的遐想和想象空间。

2. 中距离感知:艺术品与音乐•在艺术馆内近距离观赏一幅名画,能够感受到画家的笔触和细节,这种亲近感会深化对艺术品的欣赏和理解。

•坐在音乐会现场近距离聆听音乐家的演奏,可以感受到音乐的力量和情感,更加投入到音乐之中。

3.近距离感知:日常生活•品味一杯香浓的咖啡,可以感受到咖啡豆的香气和口感,享受到一种美妙的味觉体验。

•面对一朵绽放的花朵,近距离欣赏花瓣的纹理和色彩,能够感受到大自然的美妙之处。

三、审美心理距离的影响因素审美心理距离受到多种因素的影响,以下是一些主要因素的例子:1. 知识与经验个人的知识和经验会影响对事物的感知和评价。

对于某些专业领域的人来说,他们可能会因为对相关知识的了解而产生更深入的欣赏和理解。

2. 文化与背景个人的文化和背景也会对审美心理距离产生影响。

不同文化背景下的人们对同一事物可能会有不同的感知和评价。

3. 情感与情绪状态个人的情感和情绪状态会改变对事物的感知和评价。

处于不同心理状态的人面对同样的事物可能会有截然不同的体验和评价。

四、如何调节审美心理距离调节审美心理距离可以帮助人们更好地欣赏和理解艺术作品,提升审美经验。

以下是一些方法和策略:1. 拓宽知识与经验学习相关的艺术知识,了解与艺术品相关的历史背景和文化意义,可以让人们拓宽审美心理距离,提升对艺术作品的欣赏和理解。

美学1.1750年,德国哲学家鲍姆加登的美学专著《美学》第一卷出版,标志着美学作为一门独立学科正式诞生,在美学发展史上具有划时代的意义。

2.德国哲学家鲍姆加登认为人的心理活动包括知、情、意三个方面,应该有相应的三门学科来加以研究。

研究“知”的学科是逻辑学,研究“意”的学科是伦理学,研究“情”的学科则是感性学或美学。

3.审美意识的觉醒是美诞生的基础。

人类自觉的审美创造是美诞生的标志。

4.美学就是研究美、美感以及美的创造的一般规律的学科。

5.(英)克莱夫·贝尔提出“有意味的形式”。

即在不同的艺术作品中,线条、色彩以某种特殊方式组成某种形式的关系,激起我们的审美情感。

这种线、色的关系和组合,这种审美的感人的形式,称为“有意味的形式”。

6.柏拉图对美的本质的认识——“美的本质在于理念”。

7.柏拉图认为,美的东西与美本身存在分有和被分有的关系。

8."美在形式说"是毕达哥拉斯学派首倡的。

9.荷迦兹认为,波浪线和蛇形线是最美的。

10.黑格尔对美的本质的认识——“美是理念的感性显现”。

具体体现在三个方面:内容与形式的统一;理性与感性的统一;主观与客观的统一。

11.“美在关系”说倡导者:法国启蒙主义者狄德罗。

12.狄德罗认为美的本质是“真实的关系”。

13.马克思主义关于美的本质的理解:美是人的本质力量的感性显现。

14.所谓人的本质力量的对象化,人的本质力量的肯定和确证,就是指人在一定社会关系中展开的自由、自觉的活动的特性以及具体表现这一特性的人的创造才能、智慧、勇敢、思想、情感等本质力量,通过社会实践(生产劳动、社会斗争、科学实验、艺术活动等),在人类的实践对象(自然和社会)、人类创造的产品(物质产品和精神产品)上体现出来。

15.在两次“美学热”中,关于美的本质问题的讨论,大体有四种不同的看法:一、高尔泰、吕荧:美是观念、美是自由的象征(主观派)二、蔡仪:美是典型(客观派)三、朱光潜:美是主客观的统一(主客观统一派)四、李泽厚:美是客观性与社会性的统一(客观社会派)16.美需要以可感的存在形态显现出来,必须具有感性形式方面的规定性:形象性、感染性、流动新颖性。

美学重点名词解释:1、心理距离说:由瑞士的布洛提出,指主体在审美活动中必须与对象保持一定的心理距离。

心理距离是关于审美态度的说明,同时说明审美主体只有与主体拉开一定的距离才能在意识中构成对象,并对此作出普遍的审美评价。

2、审美关系:即根植于人生在世的审美主体与审美对象之间的自由感情关系。

3、审美需要:是指人作为一种有生命、有意识的社会存在物所内在具有的一种渴望在对象化的活动中能实现自己、肯定自己,并按照他在特定的社会历史条件下所形成的人生理想去自由而完整地发展自己独特的精神需求。

4、审美趣味:个人在审美活动和审美评价中所表现出来的主观爱好和倾向,能力或鉴赏是审美趣味的内在方面,兴趣和评委则是外在表现。

5、劳动说:20C在我国美学和文艺学领域一度占优势地位,主旨是认为艺术和审美起源于人类的物质生产劳动。

普列汉诺夫在一定程度上揭示了劳动对艺术个、和审美活动至关重要的决定性作用,揭示了审美赖以发生的物质前提,却无能切入审美如何发生的内在机制。

6、审美意识:指人类在生存实践中萌发出来的某种不明晰审美追求的意识,分为初级和高级审美意识。

7、美即生活:该观点是车尔尼夫斯基对美的基本认识,认为崇高包括于生活现象中,把生活看做是一种客观的自然现象。

8、神妙:中国古代基本的审美形态之一,指善于把握各种各样的审美意象而不拘泥于某种艺术表现手法达到出神入化的美妙意境。

9、文气:最早由曹丕提出,《典论*论文》里的气指作品中体现的精神气质,主要是指一种天赋的个性和才能。

刘勰对“文气”的内容加以扩展,不仅出于天赋,还可以通过学习和修养来改进。

10、意境:中国传统审美范畴,最高层次上审美活动的产物,指情景交融、虚实相生、韵味无穷的艺术境界。

11、符号说:当代美国女哲学家苏珊·朗格提出,艺术是人类情感的符号形式,是一种非逻辑、非抽象的符号,具有表现情感的功能,艺术符号能表现出人类的情感和“生命形式”的内在本质。

12、载道说:又叫教化说,焦躁克追溯到孔子韩愈加以完善,《原道》中指出道乃先王之道,柳宗元认为先道而后文,猛烈抨击以矫情为文的风气。

简论审美情感的形式与距离

【摘要】审美情感是一种经过主体想象力加工过的形式化、距离化的情感,它既是创造主体生命情感的对象化实现,又是鉴赏主体生命情感进行同样对象化实现的契机。

它既是旺盛生命力的一种外化,又是对旺盛生命力的一种激发。

【关键词】审美;情感;形式;距离

人的生存实践充满着五彩缤纷的情感,这些情感不论是生存感、道德感还是宗教感,虽然都能显示人类的活力,能使生命充满光彩,却由于自身的模糊性和不确定性,使人难以把握,也无法予以描述和观照。

一旦将其形式化、距离化,它就转化为审美情感,人们也就可以对它进行反思和观照了。

审美的目光始终是对准形式的,形式中有情、有趣、有滋味、有生命,形式中有自然、有社会、有艺术、有人生。

审美创造者通过各种线条、色彩、形体、姿势、音响、文字组成的形式,物化宇宙自然的生命,表现社会人生的情感。

鉴赏家通过这些线条、色彩、形体、姿势、音响、文字组成的形式,进入审美之境,观照艺术生命,感悟宇宙和人生。

宇宙自然中的生命原本是模糊不清的,社会人生中的情感原本是变动无形的,书法家将其表现为龙飞凤舞、潇洒无比的线条运动;画家将其表现为悦目悦心、悦神悦意的色线构图;音乐家将其表现为悦耳惊心的音响旋律;文学家将其表现为千古不朽的语言意象。

这些审美形式不但把人类模糊的情感变成清晰的观照对象,而且把人从烦躁不安的压抑状态解脱出来。

表现主义理论家科林伍德对此有过经典表述:“当说起某人要表现情感时,所说的话无非是这个意思:首先他意识到有某种情感,但是却没有意识到这种情感是什么;他所意识到的一切是一种烦躁不安或兴奋激动,他感到它在内心进行着,但是对于它的性质一无所知。

处于此种状态的时候,关于他的情感他只能说:‘我感到……我不知道我感到的是什么。

’他通过做某种事情把自己从这种无依靠的受压抑的处境中解救出来,这种事情我们称之为表现他自己。

这是一种和我们叫做语言的东西有某种关系的活动,他通过说话表现他自己。

这种事情和意识也有某种关系,对于表现出来的情感,感受它的人对于它的性质不再是无意识的了。

这种事情和他感受这种情感的方式也有某种关系:未加表现时,他感受的方式我们曾称之为是无依靠的和受压抑的方式;既加表现之后,这种抑郁的感觉从他感受的方式中消失了,他的精神不知什么原因就感到轻松自如了。

”[1]在这里,情感的审美表现过程就是用艺术语言清晰地进行表达的过程,亦即形式化的过程,经过表现的情感是形式化的情感。

情感一经形式化,就能把表现者本人从说不清道不明的混沌情感的困扰中解救出来,就能成为人们欣赏的对象。

审美活动中的情感形式,既是审美活动的手段,又是审美活动的目的,在审美表现中是如此,在审美鉴赏中亦如此。

因为《多宝

塔》的稳重大方是线条化的稳重大方,《被缚奴隶》的痛苦是形体化的痛苦,《二泉映月》的感伤是音响化的感伤。

所以,审美鉴赏者要欣赏这稳重、痛苦和感伤,就必须从形式着眼,即懂得线条、形体、音响等媒介形式及由它们构成的整个艺术形式。

只有这样,才能进入艺术境界,领略其中滋味。

汉斯立克在《论音乐的美》中指出:我们听一个曲调时,一个有音乐耳朵的聚精会神的听众,将有可能达到如下的成功发现:第一个小节的音调,在下降到低四度之后,紧接着又渐渐上升,在第二小节中,这一运动形式又得到重复,第三小节和第四小节里这种运动在一个更大的范围中继续……这时,听众就会感受到,这一曲调的第一小节和第二小节是相互对称的。

以此类推,由最前面的四个小节构成的更宽的弧同后面紧跟的四个小节的弧,同样是对称的。

由低音乐器开始的前三个小节都只有一个拍子。

而第四小节却有二拍。

同样的运动方式还可以紧随其后的四个小节中见到。

很显然,第四个小节同前面三个小节是有区别的,而这样一种区别,通过在后面出现的四个小节中的重复,就造成一种对称的结构,它很自然地给耳朵造成一种印象,觉得它越出了前面的限制而达到意外的发展。

汉斯立克这段论述虽是结合贝多芬《普罗米修斯前奏》而作出的,却对我们用音乐的耳朵去听一切音乐旋律都有指导意义。

我们都知道,一个完整的音乐旋律是一个对立力量的有机统一体,它表现一个有机的情感运动,画出一个有机的情感轨迹。

只有从旋律形式本身入手,才能欣赏音乐旋律,

当不同作品的旋律有所变化时,要从变化的旋律入手欣赏音乐,才算有音乐的耳朵。

汉斯立克也使我们明白了只有从色线构形着眼;才算有绘画的眼睛;只有从语言意象着眼,才算有文学的心灵,才能真正把握审美情感,并从中得到陶醉。

我们说审美情感是宇宙自然生命力和社会人生情感的形式化,也就是说审美情感画出了宇宙自然生命运动的曲线,画出了社会人生情感变化的轨迹。

这种具有特定运动曲线和变化轨迹的情感形式,是一种有机形式。

詹姆斯在《心理学原理》中指出,人对情绪的记忆,实际是对伴随着情绪的特定意象的回忆而来的,这种情绪看似原有情绪的复现,实是新的情绪创生。

因此,审美情感作为一种形式化的情感,本质上是一种新创生的独立情感形式。

从欣赏角度来说,审美情感也是一种距离化的情感形式。

一首乐曲可能表达了悲观失望的情绪,欣赏它的时候,我们一方面在通过音响形式体认这悲观失望,另一方面,也是更重要的在通过音响形式玩味乐曲中的悲观失望。

因而,我们能从这悲观中看出乐观,从失望中看出希望,心中自然有快乐之情。

一篇小说中可能表现的是人在失去安全保障后的极度恐惧感,在阅读过程中,读者一方面通过语言意象体认这恐惧,另一方面,读者通过语言意象玩味作品中的恐惧,并能从恐惧中玩味出乐趣。

审美情感的距离化特征,使它超越了日常生存的利害性,把审美对象当成独特的这一个来对待,欣赏它的与众不同之处,并且把

这与众不同的特征当作自己欣赏的最终目的,而且为之动情。

这就与实用功利人生中的情感拉开了距离。

在日常人生中,我们为之动情的那一股风是解热送爽的风,为之惊喜的那一场雨是消除旱象确保丰收的雨,为之辗转反侧的姑娘是正要追求的一位淑女,这时我们的情感是被直接利害左右着,有利则喜,有害则悲。

审美情感的超功利性表现在,它能仰慕使自己多走一大圈弯路的大山之崇高雄伟,它能倾心于一片不给自己带来任何物质效益的竹子,能为一首乐曲,一幅字画激动不已。

布洛说:“是距离使得审美对象成为‘自身目的’。

是距离把艺术提高到超出个人利害的狭隘范围之外,而且授予艺术以‘基准’的性质。

”[2]距离使情感发生于实践关系和实用目的之外的领域,它删汰了宇宙自然和社会人生的非审美因素,强化了其中的审美因素和性质,这时的情感仅因观照而起。

我们强调审美情感与宇宙自然生命,与社会人生情感拉开了一定距离,仅指它与人的物质功利拉开了距离,并不是说审美情感已经脱离人生,或与人生没有多大关系了。

不论是审美表现中的距离,还是审美欣赏中的距离,都是人主动造就的。

沉溺于功利之中的人,不能理解自己周围的环境,不能看清它们的本来面目,也不能理解自己,不能看清自己的本来面目,直到艺术家用线条、色彩,形体姿势、语言文字将它们清晰呈现出来,人才惚然觉醒,并由此赞誉给自己敲警钟的艺术,由此激起更为强烈的审美情感。

【注释】

[1]科林伍德.艺术原理中.国社会科学出版社,1985.112—113.

[2]西方美学家论美和美感.商务印书馆,1980.277.。