齐桓晋文之事写作特点

- 格式:doc

- 大小:16.50 KB

- 文档页数:3

齐桓晋文之事写作特点第一篇:齐桓晋文之事写作特点二、结构层次本文是一篇谈话记录,齐宣王提问,孟子回答,问与答紧密相连,不容易看出层次。

这里根据内容,把课文分为三部分。

第一部分(开头至“王请度之”),主要说齐宣王未实行王道,不是不能,而是不为。

这部分又可分为三层。

第一层(从开头到“则王乎”),提出并明确话题,以问“霸道”开始,转入说“王道”。

齐宣王一见孟子,就迫不及待地问齐桓晋文称霸的事,正说明他有称霸的企图。

齐桓公、晋文公是春秋五霸中的二霸。

前者九合诸侯,一匡天下;后者乱扶周,破楚救宋,都是当时的霸主。

因为他们的行事不是靠仁政,而是凭武力,因此被儒家称为“霸道”,与“王道”相对立。

所以问齐桓、晋文之事,等于问霸道之事,这对于崇尚王道的孟子来说,无异于劈头一瓢冷水。

而孟子以“臣未之闻也”一句,轻轻把话题岔开,转而谈论王道。

第二层(从“曰:‘德何如,则可以王矣’”到“是以君子远庖厨也”),提出“保民而王”的中心论点,肯定齐宣王能够保民而王。

在孟子看来,王天下的关键在于行仁政,所以孟子首先提出“保民而王”的政治主张。

然后再紧紧抓住齐宣王的“不忍”大做文章。

在这里,孟子不是空泛的论述,而是抓住了齐宣王“以羊易牛”的事例加以阐发。

老百姓看到“以羊易牛”,以小易大,认为王是爱财;孟子则不同,他肯定王有“不忍之心”,只是没有把为仁之事继续扩展下去。

这说明齐宣王已经有了“保民”的基本条件,具备施行王道的基础。

同时也为下文论说宣王没有实行“王道”,“是不为”而“非不能”埋下了伏笔。

第三层(从“王说”到“王请度之”),剖析齐宣王的仁心未及于民,未成王道,不是“不能”,而是“不为”。

首先,孟子以一组巧妙的比喻,正面引出“王之不王,不为也,非不能也”的结论。

其次以“挟太山以超北海”和“为长者折枝”这组对照性比喻,进一步阐明“不为”和“不能”的区别。

最后顺其理势,引经据典,加以正面晓喻。

说明王道并不难,最基本的就是“推恩”,“推恩足以保四海”,为齐宣王指明了努力的方向。

《齐桓晋文之事》作文指导及改写练习典范议论文一般有五大功能段:立论段、阐释段、论证段、决策段和归结段。

立论段主要是确立论点,确定全文论述的中心;阐释段重在把观点的核心内涵解释清楚,为下文展开论述做铺垫;论证段往往是文章主体,为作者的立场观点提供因果依据;决策段则是由观点理由引申得出的实践性决策主张,重在解决问题;归结段往往重申观点,深化结论或针对现实,倡导主张。

功能段为议论文写作基本层次的模型建构提供了一条有效途径。

由这一视角来观察《齐桓晋文之事》一文,其结构层次安排非常符合典范议论文五大功能段的结构形式。

开篇齐宣王借齐桓公晋文公之事问“霸道”,孟子以“后世无传”为由拒谈,顺势引入自己的话题,说“王道”,确立论点。

然后由“以羊易牛”一事揭示宣王有不忍之心,有“保民而王”的思想基础,借以阐释“王道”的实质内涵。

中间主体段落围绕“王道”的可行性和“霸道”的危害性加以论证,直至使齐宣王心悦诚服,主动求教。

接下来的谈话水到渠成,孟子有针对性地提出“制民之产”和“谨庠序之教”两项决策措施,来指导宣王具体落实王道仁政。

根据文章这一特点,教师可以让学生在认真梳理好《齐桓晋文之事》一文行文思路的基础上,根据给定的改写要求,完成改写任务:认真研读《齐桓晋文之事》一文,设想孟子未能与齐宣王见面,而是要写一篇文章给齐宣王劝说他实行王道仁政。

该如何行文?请你代为完成。

要求:依据五大功能段结构行文,落实各种论述角度,充分考虑说理对象,有针对性地展开议论说理。

一、立论段立论段是议论文的起始段,要确立全文的中心观点(或论题)。

材料作文中的立论段往往要包含引述材料、分析材料、确立观点三个基本步骤。

齐宣王从谈话之初就问孟子“齐桓晋文之事”,暴露出他欲以武力称霸于诸侯的想法。

孟子则非常坚定地以“仲尼之徒无道桓文之事”“臣未之闻也”为由拒谈此事,直入主题“无以,则王乎”,引到对王道的论述上来,“保民而王,莫之能御也”,此语一出,观点得以确立。

齐桓晋文之事的写作特点

1. 生动形象的描述啊!比如描写齐宣王以羊易牛那一段,真是让人身临其境,好像亲眼看到了一样。

这就让文章变得特别有画面感,能吸引读者读下去。

2. 善用比喻呀!像把百姓盼望明君比作久旱盼甘霖,哎呀,多形象,让人一下子就明白了那种渴望的心情。

比如孟子说“民之归仁也,犹水之就下”,这比喻太妙啦!

3. 充满了论辩色彩呢!就像孟子和齐宣王的对话,那你来我往的,多有意思,让读者也跟着紧张和好奇起来。

你看他俩争来辩去,多带劲啊!

4. 特别有逻辑性啊!从头到尾条理清晰,一步步引导齐宣王,让他慢慢接受自己的观点,这布局,厉害了!就像解开一个谜题一样,一环扣一环。

5. 人物刻画精彩极了!齐宣王的形象多鲜活啊,通过他的言行举止,感觉这个人就在眼前。

像齐宣王说“吾何快于是”,一下子就把他的神态表现出来了。

6. 语言简洁有力啊!没有那些啰嗦的废话,每一句都说到点子上。

就好比孟子说“保民而王,莫之能御”,简单几个字,力量感十足!

7. 饱含情感啊!孟子对齐国百姓的关心,那可是真真切切能感受到的。

这就跟你关心家人一样,能不打动人心吗?

8. 有深度有内涵呀!探讨的都是治国理政这些大问题,可不是那种肤浅的文章。

难道不比那些没营养的强多了?

我觉得啊,《齐桓晋文之事》这文章真的是写得太好啦!值得我们反复去琢磨和学习!。

齐桓晋文之事论辩艺术语言的特点

齐桓公和晋文公是春秋时期的两位著名君主。

他们的治理之道和政治手段备受后人推崇。

其中,齐桓公和晋文公所展现出的辩论艺术特别值得注意。

从语言特点来看,他们的辩论语言具有以下几点:

一、笃信道义

齐桓公和晋文公的辩论语言,十分注重道义。

他们认为,政治决策必须要符合道义,才能得到人民的拥护和信任。

因此,他们在辩论中经常强调自己的决策是以“仁义”为本,是符合天意和人意的。

二、思辨全面

齐桓公和晋文公的辩论语言,还特别注重思辨的全面性。

他们总是善于从不同的角度去思考问题,把问题的各个方面都考虑到,这样才能做到决策的全面性和公正性。

三、言简意赅

虽然齐桓公和晋文公的辩论语言注重全面性,但他们的语言却十分简洁明了。

他们总是能够用简单的语言来表达复杂的思想,使人一下子就能明白他们的意图。

四、高妙文辞

齐桓公和晋文公的辩论语言,还经常用到高妙的文辞。

他们的语言十分优美,往往能使听众陶醉其中。

这样不仅能够吸引听众的注意力,还能够增强自己的说服力。

综上所述,齐桓公和晋文公的辩论艺术语言具有道义笃信、思辨

全面、言简意赅和高妙文辞的特点。

这些语言特点,不仅在春秋时期大放异彩,而且在今天的社会中仍然具有很高的借鉴价值。

齐桓晋文之事孟子散文的艺术特点

《齐桓晋文之事》是孟子的一篇散文,它具有以下几个艺术特点。

首先,文章情感充沛,表达了孟子对于齐桓和晋文的赞美和敬佩之情。

他以真诚的语言,赞颂齐桓和晋文的仁德之德,称赞他们的聪明才智以及对国家和人民的关怀和奉献。

这种情感的迸发,使整篇文章充满了激情和感染力。

其次,文章结构严谨,论证清晰有条理。

孟子通过对齐桓和晋文的事迹进行叙述和分析,逐步展开他对仁政和君王德行的思考。

他先以齐桓为例,以真理诠释仁政的重要性和作用,接着以晋文作为反面教材,比较阐述了君王的德行对于国家和人民的影响。

通过这种对比和论证,文章的思路清晰明确,观点鲜明。

再次,语言简练而富有表现力。

孟子善于用简练的语言表达复杂的思想,他运用形象生动的比喻和富有感染力的话语,使文章具有很强的表现力和感染力,增强了读者的共鸣。

最后,文章深入人心,具有普遍的价值意义。

孟子通过对齐桓和晋文的故事的讲述,深刻阐释了仁政和君王德行的重要性,以及对国家和人民的影响。

这种论述不仅适用于古代的君主治理,也适用于现代社会的领导者。

因此,这篇散文具有普遍的价值意义,能够引发读者的思考和共鸣。

综上所述,《齐桓晋文之事》作为孟子的一篇散文,以情感充沛、结构严谨、语言简练和具有普遍价值意义等艺术特点,使得这篇文章成为了中国古代经典文化之一。

齐桓晋文之事写作特点

1. 善用比喻,生动形象啊!比如孟子用“缘木求鱼”来比喻齐宣王以霸道求统一天下,这多形象啊,一下子就让人明白那是不可能的事嘛!

2. 逻辑严密,环环相扣呀!从一开始谈论齐桓晋文之事,逐步引导到孟子的观点,一步步地让人信服,就像搭积木一样稳稳当当的!

3. 语言精彩,富有感染力呢!像“以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也”,这话说得多有力,让人听了就忍不住点头称是呀!

4. 人物对话精彩绝伦,活灵活现哒!齐宣王和孟子的对话,一个问得有趣,一个答得巧妙,感觉他们就在眼前争执着呢!

5. 观点鲜明,立场坚定哇!孟子就是坚定地主张推行仁政,毫不含糊,让人敬佩不已呀!

6. 故事情节引人入胜,让人沉浸其中咧!从一开始的话题展开,到后来一步步深入,真的让人看得停不下来。

7. 描写细腻,细致入微哟!对人物的表情、语气等都刻画得很到位,让人能很好地感受到当时的情境。

8. 对比强烈,效果显著嘛!把齐桓晋文的霸道和孟子提倡的仁政对比,一下子就让优劣尽显啦!我觉得《齐桓晋文之事》真的是一篇超棒的文章,写作特点鲜明又精彩,值得大家好好品一品!。

赏析《齐桓晋文之事》品味古人写作妙处作者:高文英来源:《作文成功之路·上旬刊》 2015年第7期河北省卢龙县陈官屯乡新挪寨小学高文英《语文课程标准》中提道“阅读是收集信息、认识世界、发展思维,获得审美体验的重要途径;写作是运用语言文字进行表达和交流的重要方式,是认识世界,认识自我,进行创造性表述的过程。

”阅读与写作不能分开,实际上也没法分开。

学生们徜徉在广阔的语文世界,不仅能极大地激发他们的语文兴趣,培养他们的语文情结,而且还能指导学生在阅读中以课文为线索,联系生活进行拓展,从人文的视角来启发他们思考生活中富含哲理的内容,并抓住课文中的描写手法、表达技巧等突出特点,体会经典文章中的各种妙处,辅助学生完成知识的迁移与内化,真正引导学生们做人与做事,只有这样阅读才达成它的目标,并真正为学生的写作打开通道,学到技巧并经过反复运用最终内化成为自己的能力,真正提升学生们的写作水平。

如我们在学习儒家学派代表人物孟子的《齐桓晋文之事》一文时,它最突出的特点就是巧妙的说理艺术,这也是文章之所以在众多的先秦诸子散文中能够脱颖而出的主要原因。

文章虽然是文言文,但学生在阅读这篇文章时,教师应该就孟子的说理思辨技巧点拨学生:古人用字的精妙,恰切选择对话展开的角度,对话过程中善于利用对方心理,环环相扣地引领听者进入自己事先预设的谈话内容中,适时阐述自己的政治观点,并最终引领对方在不知不觉中承认并接受自己的观点。

《齐桓晋文之事》选自《孟子·梁惠王上》,是先秦诸子散文中最优秀的说理文章。

全文不仅充分地展现出孟子“以民为本”实行“仁政”的政治主张,而且在说理艺术上达到了润物无声的高妙境地,用词精练,多一字显得阐述哕嗦,少一字不能完美展示观点。

全文是以对话的形式展开的,文中孟子的每一句话都说得恰到好处,诱使齐宣王产生行“仁政”来“王天下”的思想,对话娓娓动听,最终使齐宣王心悦诚服地接受了孟子的观点,让人佩服同时,品味其语句更有味道。

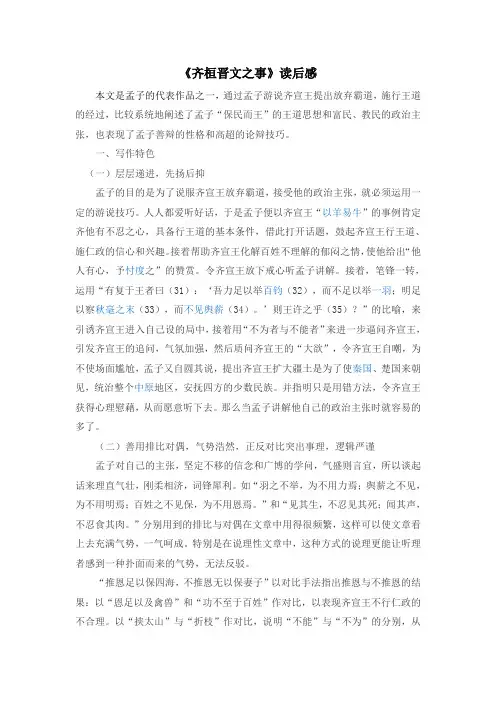

《齐桓晋文之事》读后感本文是孟子的代表作品之一,通过孟子游说齐宣王提出放弃霸道,施行王道的经过,比较系统地阐述了孟子“保民而王”的王道思想和富民、教民的政治主张,也表现了孟子善辩的性格和高超的论辩技巧。

一、写作特色(一)层层递进,先扬后抑孟子的目的是为了说服齐宣王放弃霸道,接受他的政治主张,就必须运用一定的游说技巧。

人人都爱听好话,于是孟子便以齐宣王“以羊易牛”的事例肯定齐他有不忍之心,具备行王道的基本条件,借此打开话题,鼓起齐宣王行王道、施仁政的信心和兴趣。

接着帮助齐宣王化解百姓不理解的郁闷之情,使他给出“他人有心,予忖度之”的赞赏。

令齐宣王放下戒心听孟子讲解。

接着,笔锋一转,运用“有复于王者曰(31):‘吾力足以举百钧(32),而不足以举一羽;明足以察秋毫之末(33),而不见舆薪(34)。

’则王许之乎(35)?”的比喻,来引诱齐宣王进入自己设的局中,接着用“不为者与不能者”来进一步逼问齐宣王,引发齐宣王的追问,气氛加强,然后质问齐宣王的“大欲”,令齐宣王自嘲,为不使场面尴尬,孟子又自圆其说,提出齐宣王扩大疆土是为了使秦国、楚国来朝见,统治整个中原地区,安抚四方的少数民族。

并指明只是用错方法,令齐宣王获得心理慰藉,从而愿意听下去。

那么当孟子讲解他自己的政治主张时就容易的多了。

(二)善用排比对偶,气势浩然,正反对比突出事理,逻辑严谨孟子对自己的主张,坚定不移的信念和广博的学问,气盛则言宜,所以谈起话来理直气壮,刚柔相济,词锋犀利。

如“羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。

”和“见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。

”分别用到的排比与对偶在文章中用得很频繁,这样可以使文章看上去充满气势,一气呵成。

特别是在说理性文章中,这种方式的说理更能让听理者感到一种扑面而来的气势,无法反驳。

“推恩足以保四海,不推恩无以保妻子”以对比手法指出推恩与不推恩的结果:以“恩足以及禽兽”和“功不至于百姓”作对比,以表现齐宣王不行仁政的不合理。

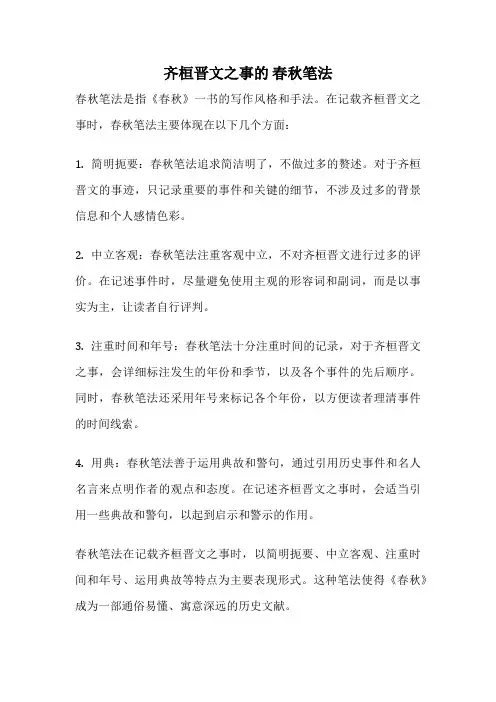

齐桓晋文之事的春秋笔法

春秋笔法是指《春秋》一书的写作风格和手法。

在记载齐桓晋文之事时,春秋笔法主要体现在以下几个方面:

1. 简明扼要:春秋笔法追求简洁明了,不做过多的赘述。

对于齐桓晋文的事迹,只记录重要的事件和关键的细节,不涉及过多的背景信息和个人感情色彩。

2. 中立客观:春秋笔法注重客观中立,不对齐桓晋文进行过多的评价。

在记述事件时,尽量避免使用主观的形容词和副词,而是以事实为主,让读者自行评判。

3. 注重时间和年号:春秋笔法十分注重时间的记录,对于齐桓晋文之事,会详细标注发生的年份和季节,以及各个事件的先后顺序。

同时,春秋笔法还采用年号来标记各个年份,以方便读者理清事件的时间线索。

4. 用典:春秋笔法善于运用典故和警句,通过引用历史事件和名人名言来点明作者的观点和态度。

在记述齐桓晋文之事时,会适当引用一些典故和警句,以起到启示和警示的作用。

春秋笔法在记载齐桓晋文之事时,以简明扼要、中立客观、注重时间和年号、运用典故等特点为主要表现形式。

这种笔法使得《春秋》成为一部通俗易懂、寓意深远的历史文献。

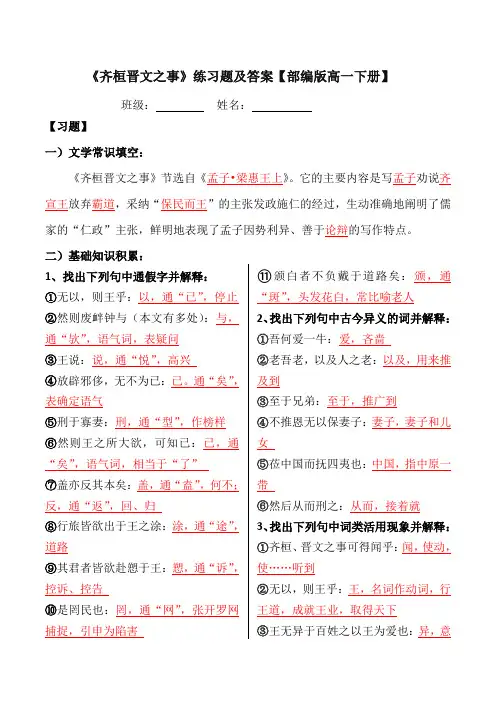

《齐桓晋文之事》练习题及答案【部编版高一下册】班级:姓名:【习题】一)文学常识填空:《齐桓晋文之事》节选自《孟子•梁惠王上》。

它的主要内容是写孟子劝说齐宣王放弃霸道,采纳“保民而王”的主张发政施仁的经过,生动准确地阐明了儒家的“仁政”主张,鲜明地表现了孟子因势利异、善于论辩的写作特点。

二)基础知识积累:1、找出下列句中通假字并解释:①无以,则王乎:以,通“已”,停止②然则废衅钟与(本文有多处):与,通“欤”,语气词,表疑问③王说:说,通“悦”,高兴④放辟邪侈,无不为已:已。

通“矣”,表确定语气⑤刑于寡妻:刑,通“型”,作榜样⑥然则王之所大欲,可知已:已,通“矣”,语气词,相当于“了”⑦盖亦反其本矣:盖,通“盍”,何不;反,通“返”,回、归⑧行旅皆欲出于王之涂:涂,通“途”,道路⑨其君者皆欲赴愬于王:愬,通“诉”,控诉、控告⑩是罔民也:罔,通“网”,张开罗网捕捉,引申为陷害⑪颁白者不负戴于道路矣:颁,通“斑”,头发花白,常比喻老人2、找出下列句中古今异义的词并解释:①吾何爱一牛:爱,吝啬②老吾老,以及人之老:以及,用来推及到③至于兄弟:至于,推广到④不推恩无以保妻子:妻子,妻子和儿莅中国而抚四夷也:中国,指中原一然后从而刑之:从而,接着就3、找出下列句中词类活用现象并解释:①齐桓、晋文之事可得闻乎:闻,使动,无以,则王乎:王,名词作动词,行王无异于百姓之以王为爱也:异,意是以君子远庖厨也:远,形容词作动明足以察秋毫之末:明,形容词作名老①吾老②,以及人之老:老①,形容词作动词,尊敬,爱护;老②,形容幼①吾幼②,以及人之幼:幼①,形容词作动词,爱护;幼②,形容词作名为肥甘不足于口与:肥甘,形容词作轻暖不足于体与:轻暖,形容词作名害⑫朝秦楚:朝,使动,使……来朝见 ⑬然则小固不可以敌大:小,形容词作名词,小的国家;大,形容词作名词寡固不可以敌众:寡,形容词作名词,人口稀少的国家;众,形容词作名词,弱小的国家;强,形容词作名词,然后从而刑之:刑,名词作动词,是罔民也:罔(通“网”),名词作从事,重视 4、一词多义 ①道(1)仲尼之徒无道桓文之事者:谈论 (2)唯恐道途显晦,……:道路 (3)师道之不传也久矣:风尚 (4)道芷阳间行:取道(5)彼与彼年相若也,道相似也:道(1)齐桓晋文之事可得闻乎:的 (2)牛何之:去、往(3)臣闻之胡龁曰:助词,无意义 ③舍(1)sh è舍南舍北皆春水:房屋 (2)sh ě舍之!吾不忍其觳觫:释放 (3)sh ě逝者如斯乎,不舍昼夜:停止 (4)sh è唐浮图慧褒始舍于其址:居住 (5)sh ě锲而不舍,金石可镂:舍弃,(1)诚有百姓者:的确(2)是诚何心也:真的(3)帝感其诚,命夸娥氏二子负二山:真诚(4)楚诚能绝齐,……:果真,如果5、判断下列文言句式类型:①是乃仁术也:判断句②是罔民也:判断句③百姓之不见保:被动句④有牵牛而过(于)堂下者:省略句⑤何由知吾可也:宾语前置句⑥将以(之)衅钟:省略句⑦将以(之)求吾所大欲也:省略句⑧莫之能御也:宾语前置句⑨及(其)陷于罪:省略句⑩必使(之)仰足以事父母:省略句⑪是诚不能也:判断句⑫臣未之闻也:宾语前置句⑬牛何之:宾语前置句⑭夫子之谓也:判断句⑮是折枝之类也:判断句⑯未之有也:宾语前置句⑰王坐于堂上:状语后置句⑱构怨于诸侯:状语后置句⑲使天下仕者皆欲立于王之朝:状语后置句⑳然则一羽之不举:宾语前置句㉑夫子之谓也:宾语前置句㉒树之以桑:状语后置句㉓舆薪之不见:宾语前置句㉔何以异:宾语前置句㉕我非爱其财,而易之以羊也:状语后置句㉖宜乎百姓之谓我爱也:主谓倒置句三)选择题:1.下列加点字注音全都正确的一项是()A.衅.钟(xìn)数罟..(cùɡǔ) 忖度..(cǔn duó) 彼恶.知之(è)B.供.养(ɡōnɡ) 便嬖..(biàn bì) 赴愬.(sù) 弃甲曳.兵(yè)C.商贾.(ɡǔ) 饿莩.(piǎo) 放辟.(pì) 邪侈.(.chǐ)D.赡.养(zhān) 衣.帛(yì) 庠.序(xiánɡ) 孝悌.(tì)1、答案 C 解析A项“恶”读wū,B项“便”读pián,D项“赡”读shàn。

主要内容本文通过孟子游说齐宣王提出放弃霸道施行王道的经过比较系统地阐发了孟子的仁政主张[ 这篇文章记孟子游说宣王行仁政说明人皆有不忍之心为国君者只要能发扬心中这种善端推己及人恩及百姓就不难保民而王文章通过孟子与齐宣王的对话表现了孟子保民而王的王道思想和富民教民的政治主张也表现了孟子善辩的性格和高超的论辩技巧他的主张首先是要给人民一定的产业使他们能养家活口安居乐业然后再礼义来引导民众加强伦理道德教育这样就可以实现王道理想这种主张反映了人民要求摆脱贫困向往安定生活的愿望表现了孟子关心民众疾苦为民请命的精神这是值得肯定的但孟子的思想也有其局限性一是战国时期由分裂趋向统一战争难以避免孟子往往笼统反对武力显得脱离实际不合潮流二是他的仁政主张完全建立在性善论基础上显得过于天真简单孟子的思想虽然有一定的价值与当时的社会却有很大距离所以是行不通的[4]结构层次本文是一篇谈话记录齐宣王提问孟子回答问与答紧密相连不容易看出层次这里根据内容把课文分为三部分第一部分开头至王请度之。

主要说齐宣王未实行王道不是不能而是不为。

这部分又可分为三层第一层从开头到则王乎提出并明确话题以问霸道开始转入说王道齐宣王一见孟子就迫不及待地问齐桓晋文称霸的事正说明他有称霸的企图齐桓公晋文公是春秋五霸中的二霸前者九合诸侯一匡天下后者乱扶周破楚救宋都是当时的霸主因为他们的行事不是靠仁政而是凭武力因此被儒家称为霸道与王道相对立所以问齐桓晋文之事等于问霸道之事这对于崇尚王道的孟子来说无异于劈头一瓢冷水而孟子以臣未之闻也一句轻轻把话题岔开转而谈论王道第二层从曰德何如则可以王矣到是以君子远庖厨也提出保民而王的中心论点肯定齐宣王能够保民而王在孟子看来王天下的关键在于行仁政所以孟子首先提出保民而王的政治主张然后再紧紧抓住齐宣王的不忍大做文章在这里孟子不是空泛的论述而是抓住了齐宣王以羊易牛的事例加以阐发老百姓看到以羊易牛以小易大认为王是爱财孟子则不同他肯定王有不忍之心只是没有把为仁之事继续扩展下去这说明齐宣王已经有了保民的基本条件具备施行王道的基础同时也为下文论说宣王没有实行王道是不为而非不能埋下了伏笔第三层从王说到王请度之剖析齐宣王的仁心未及于民未成王道不是不能而是不为首先孟子以一组巧妙的比喻正面引出王之不王不为也非不能也的结论其次以挟太山以超北海和为长者折枝这组对照性比喻进一步阐明不为和不能的区别最后顺其理势引经据典加以正面晓喻说明王道并不难最基本的就是推恩推恩足以保四海为齐宣王指明了努力的方向第二部分:抑王兴甲兵危士臣至孰能御之。

七年级语文《齐桓晋文之事》人教版【同步教育信息】一. 本周教学内容《齐桓晋文之事》二. 教学内容重、难点本文内容的分析理解三. 历史背景从春秋时代开始,中国社会进入一个历史性的变革时期,即由领主封建制向地主封建制转化。

到了战国中期,各国互相攻伐,强者称霸,列国分立开始趋向统一。

这一前所未有的巨大变动,激起了新旧势力和各种不同政治主张的剧烈斗争,形成百家争鸣的局面。

儒、道、墨、法、兵、名、纵横诸家都竭力宣扬自己的一套政治主张。

孟子是孔子学说的继承人,属于儒家学派。

孟子一生周游列国,宣传自己实行仁政王道的政治主张。

他多次到过齐国,尽管他先后受到齐威王和齐宣王的礼遇,但齐宣王倾心于春秋时期的霸主地位,一心想建立霸业。

即位后任用名将田忌、孙膑等,伐魏大胜,后又攻伐燕国等弱小国家,最终未能采纳孟子的政治主张。

孟子(前372—前289年),名轲,字子舆,战国时邹(现山东邹县东南)人。

孟子是战国时儒家学派的代表人物。

后世统治者都把他作为尊崇的偶像,到元、明时被称为“亚圣”。

《孟子》作为一部语录体著作,它记录的是有关孟子重要思想的一些言论。

到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》、《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”。

孟子的“王道”思想,宣传仁政,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想,这充分体现了社会的民主和文明的正当的进步趋势,反映了大多数人的愿望,顺应了时代潮流,这就使他的学说有着深厚的民众基础,容易为多数人接受;而作为统治者,既然能够“王天下”,那么,这种学说就正好可以用来作为自己统治社会的工具。

四. 关于课文本文记录孟子和齐宣王的一次谈话,孟子劝说齐宣王放弃霸道,施行王道,“保民而王”。

在这次谈话中,孟子集中阐述了他的仁政和经济思想,描绘了一幅“保民而王”的社会蓝图。

他从齐宣王有“不忍”之心说起,鼓励齐宣王发扬“仁术”,推恩百姓,以德服天下。

在孟子看来,仁者无敌,得民心者得天下,“保民”是王道的基础。

齐桓晋文之事写作手法

齐桓晋文之事是中国历史上著名的政治事件,它发生在春秋时期晋国的国君晋景公和齐国的国君齐桓公之间。

这个事件被人们视为是中华文化中“仁政”和“礼治”的代表。

在写作中,可以采用以下手法来表达这个事件:

1. 采用叙述手法,通过讲述历史故事的方式来介绍齐桓晋文之事。

例如:春秋时期,晋国国君晋景公病逝,他的儿子、继承人晋文公年仅七岁,国内政治动荡不安。

这时,齐国国君齐桓公听闻消息,便派遣名将管仲前往晋国,帮助晋文公治理国家。

2. 采用对比手法,通过比较齐桓公和晋景公的政治作为来突出齐桓公的仁政和礼治。

例如:齐桓公治国有方,他重视教育,提倡仁政,推崇礼法,所以在他的治理下,齐国经济繁荣,百姓安居乐业。

而晋景公则是一个暴虐无道的君主,他任意杀戮百姓,大肆征收税款,使得晋国陷入了混乱和贫困。

3. 采用议论文的写作方式,通过分析齐桓晋文之事的影响和意义,来说明它在中国历史上的重要性。

例如:齐桓晋文之事是中国历史上的一件重要事件,它不仅是中国古代政治文化的代表,更是中华文明中仁政和礼治的典范。

它的影响深远,对中国古代政治、文化、哲学等各个领域都产生了重要的影响和贡献。

齐桓晋文之事翻译及写作特点分析齐桓晋文之事这篇文章通过孟子游说齐宣王提出放弃霸道,施行王道的经过,比较系统地阐发了孟子的仁政主张。

下面是这篇文章的翻译及写作特点分析,一起来看吧!齐宣王问(孟子)说:“齐桓公、晋文公(称霸)的事,(我)可以听听吗?”孟子回答说:“孔子的弟子之中没有讲述齐桓公、晋文公的事情的人,因此后世失传了。

我没有听说过这事。

(如果)不能不说,那么还是说说行王道的事吧!”(齐宣王)说:“要有什么样的德行,才可以称王于天下呢?”(孟子)说:“使人民安定才能称王,没有人可以抵御他。

”(齐宣王)说:“像我这样的人,能够安抚百姓吗?”(孟子)说:“可以。

”(齐宣王)说:“从哪知道我可以呢?”(孟子)说:“我听胡龁说(我从胡龁那听说):‘您坐在大殿上,有个人牵牛从殿下走过。

您看见这个人,问道:“牛(牵)到哪里去?”(那人)回答说:“准备用它来祭钟。

”您说:“放了它!我不忍看到它那恐惧战栗的样子,这样没有罪过却走向死地。

”(那人问)道:“既然这样那么,废弃祭钟的仪式吗?”你说:“怎么可以废除呢?用羊来换它吧。

”不知道有没有这件事?”(齐宣王)说:“有这事。

”(孟子)说:“这样的心就足以称王于天下了。

百姓都认为大王吝啬。

我诚然知道您是于心不忍。

”(齐宣王)说:“是的。

的确有这样(对我误解)的百姓。

齐国虽然土地狭小,我怎么至于吝啬一头牛?就是不忍看它那恐惧战栗的样子,这样无罪却走向死地,因此用羊去换它。

”(孟子)说:“您不要对百姓认为您是吝啬的感到奇怪。

以小换大,他们怎么知道您的想法呢?您如果痛惜它无罪却走向死地,那么牛和羊又有什么区别呢?”齐宣王笑着说:“这究竟是一种什么想法呢?(我也说不清楚),我(的确)不是吝啬钱财而以羊换掉牛的,(这么看来)老百姓说我吝啬是理所应当的了。

”(孟子)说:“没有关系,这是体现了仁爱之道,(原因在于您)看到了牛而没看到羊。

有道德的人对于飞禽走兽:看见它活着,便不忍心看它死;听到它(哀鸣)的声音,便不忍心吃它的肉。

《齐桓晋文之事》的思辨说理艺术

《齐桓晋文之事》是一篇被认为是古代思辨文学的经典之作,其思辨说理的艺术值得我们深入研究。

该文通过对历史事件的分析和剖析,论证了“人道至大,天道至简”的思想,以及在统治者与被统治者之间建立和谐稳定的社会关系的重要性。

作者先从历史的角度出发,分析了历代君王的治理思路及其结果,指出了“以德治国”的重要性。

接着,作者通过对齐桓公和晋文公的事迹进行比较分析,强调了领袖的品德和人格修养在治理中的重要性,并提出了“以德治国”、“以民为本”的治理思想。

同时,作者也不忘强调人类天命的思想,提出了“人道至大,天道至简”的观点,认为人类社会的规律是由天命所定,而且天命并不是刻意制造出来的,而是自然而然形成的。

因此,统治者应该本着天道的规律来治理社会,才能使社会达到和谐稳定的状态。

最后,作者提出了建立和谐稳定的社会关系的重要性,认为统治者应该关注人民的疾苦,用德治国,以民为本,建立起平等公正的社会关系,才能让社会达到安定和谐的状态。

总之,《齐桓晋文之事》通过深入的分析和思考,提出了关于治

理社会的一系列思想和观点,对后世的思想和文学产生了深刻的影响。

它的思辨说理艺术值得我们认真研究和思考,以期能够进一步深化我们对古代思想文化的理解和把握。

- 1 -。

二、结构层次

本文是一篇谈话记录,齐宣王提问,孟子回答,问与答紧密相连,不容易看出层次。

这里根据内容,把课文分为三部分。

第一部分(开头至“王请度之”),主要说齐宣王未实行王道,不是不能,而是不为。

这部分又可分为三层。

第一层(从开头到“则王乎”),提出并明确话题,以问“霸道”开始,转入说“王道”。

齐宣王一见孟子,就迫不及待地问齐桓晋文称霸的事,正说明他有称霸的企图。

齐桓公、晋文公是春秋五霸中的二霸。

前者九合诸侯,一匡天下;后者乱扶周,破楚救宋,都是当时的霸主。

因为他们的行事不是靠仁政,而是凭武力,因此被儒家称为“霸道”,与“王道”相对立。

所以问齐桓、晋文之事,等于问霸道之事,这对于崇尚王道的孟子来说,无异于劈头一瓢冷水。

而孟子以“臣未之闻也”一句,轻轻把话题岔开,转而谈论王道。

第二层(从“曰:‘德何如,则可以王矣’”到“是以君子远庖厨也”),提出“保民而王”的中心论点,肯定齐宣王能够保民而王。

在孟子看来,王天下的关键在于行仁政,所以孟子首先提出“保民而王”的政治主张。

然后再紧紧抓住齐宣王的“不忍”大做文章。

在这里,孟子不是空泛的论述,而是抓住了齐宣王“以羊易牛”的事例加以阐发。

老百姓看到“以羊易牛”,以小易大,认为王是爱财;孟子则不同,他肯定王有“不忍之心”,只是没有把为仁之事继续扩展下去。

这说明齐宣王已经有了“保民”的基本条件,具备施行王道的基础。

同时也为下文论说宣王没有实行“王道”,“是不为”而“非不能”埋下了伏笔。

第三层(从“王说”到“王请度之”),剖析齐宣王的仁心未及于民,未成王道,不是“不能”,而是“不为”。

首先,孟子以一组巧妙的比喻,正面引出“王之不王,不为也,非不能也”的结论。

其次以“挟太山以超北海”和“为长者折枝”这组对照性比喻,进一步阐明“不为”和“不能”的区别。

最后顺其理势,引经据典,加以正面晓喻。

说明王道并不难,最基本的就是“推恩”,“推恩足以保四海”,为齐宣王指明了努力的方向。

第二部分(“抑王兴甲兵,危士臣”至“孰能御之”),从反面论述“霸道”的危害,敦促齐宣王彻底改弦易辙,放弃霸道,实行王道。

齐宣王不能实行王道,不是方法问题,而是一心要实行“霸道”。

孟子先以“兴甲兵”几句,不直说霸道,却列举了霸道的种种害处,使齐宣王不得不说出“吾何快于是”,从而引导他说出“大欲”。

“笑而不言”四字,写出宣王欲霸天下而又躲躲闪闪,不那么理直气壮的神态,极尽传神之妙。

孟子明知齐宣王的“大欲”仍是霸业,却故意以口腹声色之娱来揣度,形成文章的顿挫,然后道破其“大欲”乃是以力争霸天下,点明齐宣王的“大欲”后,旋即以“缘木求鱼”这个生动的比喻,

彻底打碎了他的幻想,犹如当头棒喝,使文势如悬崖坠石,有千钧之力。

宣王不禁惊言:有这么严重吗孟子再步步进逼,以邹与楚战为喻,说明齐若与天下对抗,强弱不均之势显而易见,从而导出小不敌大、寡不敌众、弱不敌强的结论,以使齐宣王彻底放弃“霸道”。

霸道的危害既已讲清,孟子再正面铺写行仁政王道的威力,就不能不令齐宣王怦然心动了。

第三部分(“王曰:‘吾不能进于是矣。

’”到篇末),阐述施行王道的具体措施。

经过上文对王霸利弊的说明,齐宣王表示愿意就教,孟子这才水到渠成地拿出了他的仁政主张:“制民之产”和“谨庠序之教”。

使百姓有恒产,足以饱身养家,然后再对他们施以礼义道德的教育。

这一王道仁政模式,以排比句对称说出,说王道制度,极言其利。

只要做到这一点,老百姓归附,犹如万条江河归大海,形成“孰能御之”之势。

全篇最后以一幅王道乐土的美好画卷作结。

三、写作特点

本文是孟子的代表作品之一,颇能反映孟子散文结构严谨、中心突出、论点明确、说理充分、感情激越、气势磅礴这些基本特色。

本文是对话体议论文,孟子要在与齐宣王的对话中,使他接受自己的政治主张,他就必须揣摸对方的心理,诱使对方顺着自己的思路来谈话。

因此本文在写作上比较曲折委婉,层层深入,而且说理既逻辑严密,又注意形象生动。

《齐桓晋文之事》课

本文的艺术特色有如下几点:

1、迂回曲折,层层深入,跌宕起伏。

论述问题先从侧面、远处、外围入手,逐渐引向主旨,形成了迂回曲折、波澜起伏的论辩风格。

本文意在宣扬王道,却不直言王道,而以齐宣王问齐桓晋文之事发端。

这个开头既避免了平铺直叙,使文章产生了顿挫之感,又使文章形成驳辩的局面,引出孟子的一段立场鲜明的谈话。

孟子的答语既表明了对霸道的态度,又机智委婉地把谈话引向王道。

但下文又不正面谈王道,而以“以羊易牛”的事例肯定齐宣王有不忍之心,具备行王道的基本条件,借此打开话题,鼓起齐宣王行王道、施仁政的信心和兴趣。

接着又宕开一笔,先言“百姓皆以王为爱”,再为齐宣王辩解,使谈话的气氛趋向缓和,进入谈话情境。

再以“牛羊何择焉”,词锋一转,为百姓辩解。

齐宣王只好无可奈何地自我解嘲。

然后孟子好言安慰,以免使齐宣王失去对王道的兴趣。

于是齐宣王赞孟子善察人心,悉心向孟子请教。

这一段又打又拉,忽起忽落。

百姓的揣度,宣王的辩解,孟子的分说,交错间杂,曲折起伏,颇有意趣,最终把齐王对齐桓晋文之事的注意转到对仁的注意上。

孟子仍不直说自己的仁政学说,而是以一系列比喻,说明齐宣王不行仁政非不能而是不为。

要使齐王真正倾

心王道,必须根除他心中以霸道得天下的大欲。

对此,孟子明知齐宣王的大欲是什么,却故意不直说,欲擒故纵,先说五种不足,才引出大欲。

然后以缘木求鱼和邹与楚战,说明齐王之大欲的行不通和危害。

至此,水到渠成,气势充沛地引出了自己的正面观点。

行文真是千回百转,摇曳生姿。

2、气势浩然,逻辑严谨。

本文铺张扬厉,纵横恣肆,各段之间又联系紧密,一气呵成。

孟子散文的气势源于他坚毅的人格,他对自己的主张,坚定不移的信念和广博的学问,气盛则言宜,所以谈起话来理直气壮,刚柔相济,词锋犀利。

但本文不仅波澜起伏,气势磅礴,而且逻辑上十分严密,一环扣一环,表面上散漫无纪,实则始终围绕“保民而王”这一中心论点,层次清晰地步步深入,由齐宣王的不忍之心推出他有行王道的基础,进而论述不行王道是不为,而非不能。

不为王道是因其心存霸欲,所以又力论霸道的不可行及其危害。

至此,孟子才展开仁政蓝图,令齐王心动目眩,迫切希望实行王道,于是孟子又向齐宣王说出了实行王道的具体措施。

全文如滔滔江河,水到渠成,顺理成章。

3、取譬设喻。

孟子散文长于譬喻,本篇也是如此。

如,“力足以举百钧,而不足以举一羽”“明足以察秋毫之末,而不见舆薪”“挟太山以超北

海”“为长者折枝”“缘木求鱼”“邹人与楚人战”等等,非常生动而又言简意赅地说明了道理。

孟子这些比喻,并非实际存在的事物,而是凭空造说,带有寓言性和夸张性,却并不给人虚假之感,而是更显道理之真,情事之实。

此外,本文还在许多方面表现了孟子的论辩艺术和语言技巧。

如以“以羊易牛”这种齐宣王亲身经历的事情说服齐宣王,不仅有故事性,使文章更生动形象,而且也更有说服力,更易被齐宣王所接受。

再如文中句式不断变化,大量运用排比句式,而且单句和排比句交错使用,既有引经据典之句,更多明白浅显之语,使全文笔势灵活,文词富赡。