3-甲基-2-丁醇

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:4

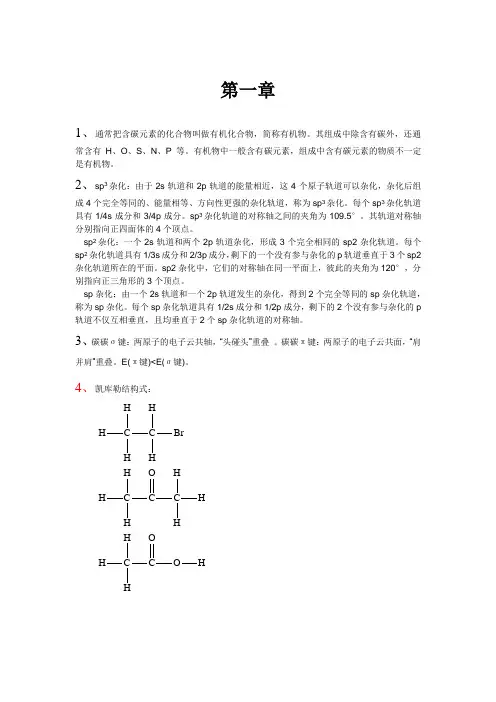

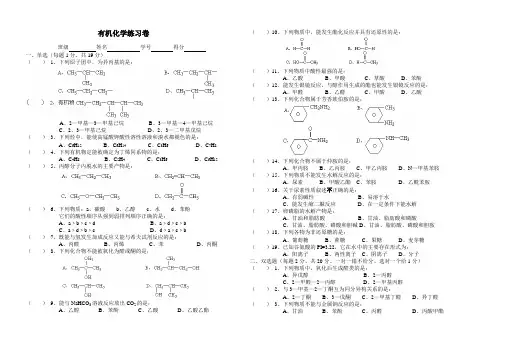

有机化学练习卷班级 姓名 学号 得分一、单选(每题1分、共19分)( ) 1、下列原子团中,为异丙基的是:A 、2—甲基—3—甲基己烷B 、3—甲基—4—甲基己烷C 、2、3—甲基己烷D 、2、3—二甲基戊烷( ) 3、下列烃中,能使高锰酸钾酸性溶性溶液和溴水都褪色的是:A 、C 6H 12B 、C 6H 14 C 、C 3H 6D 、C 7H 8( ) 4、下列有机物定能被确定为丁烯同系物的是:A 、C 4H 8B 、C 2H 4 C 、C 3H 6D 、C 6H 12( ) 5、丙醇分子内脱水的主要产物是:( ) 6、下列物质:a 、碳酸 b 、乙醇 c 、水 d 、苯酚它们的酸性顺序从强到弱排列顺序正确的是:A 、a ﹥b ﹥c ﹥dB 、a ﹥d ﹥c ﹥bC 、a ﹥d ﹥b ﹥cD 、d ﹥a﹥c ﹥b( ) 7、既能与氢发生加成反应又能与希夫试剂反应的是:A 、丙醛B 、丙烯C 、苯D 、丙酮() 8、下列化合物不能被氧化为醛或酮的是:( ) 9、能与NaHCO 3溶液反应放出CO 2的是:A 、乙醇B 、苯酚C 、乙酸D 、乙酸乙酯( )10、下列物质中,能发生酯化反应并具有还原性的是:( )11、下列物质中酸性最强的是:A 、乙酸B 、甲酸C 、草酸D 、苯酚( )12、能发生银镜反应,与醇作用生成的酯也能发生银镜反应的是:A 、甲醛B 、乙醛C 、甲酸D 、乙酸( )13、下列化合物属于芳香族伯胺的是:( )14、下列化合物不属于仲胺的是:A 、甲丙胺B 、乙丙胺C 、甲乙丙胺D 、N —甲基苯胺( )15、下列物质不能发生水解反应的是:A 、尿素B 、甲酸乙酯C 、苯胺D 、乙酰苯胺( )16、关于尿素性质叙述不正确的是:A 、有弱碱性B 、易溶于水C 、能发生缩二脲反应D 、在一定条件下能水解( )17、卵磷脂的水解产物是:A 、甘油和脂肪酸B 、甘油、脂肪酸和磷酸C 、甘油、脂肪酸、磷酸和胆碱D 、甘油、脂肪酸、磷酸和胆胺( )18、下列各物为非还原糖的是:A 、葡萄糖B 、蔗糖C 、果糖D 、麦芽糖( )19、已知谷氨酸的PI=3.22,它在水中的主要存在形式为:A 、阳离子B 、两性离子C 、阴离子D 、分子二、双选题(每题2分、共20分、一对一错不给分、选对一个给1分) ( ) 1、下列物质中,氧化后生成醛类的是:A 、异戊醇B 、2—丙醇C 、2—甲醛—2—丙醇D 、2—甲基丙醇( ) 2、与3—甲基—2—丁酮互为同分异构关系的是:A 、2—丁酮B 、3—戊酮C 、2—甲基丁醛D 、异丁醛 ( ) 3、下列物质不能与金属钠反应的是:A 、甘油B 、苯酚C 、丙醛D 、丙酸甲酯()4、能与Fecl3发生显色反应的是:A、水杨酸B、邻甲酚C、苯甲醚D、阿司匹林()5、下列溶液能使红色石蕊试纸变蓝色的是:A、尿素B、甲胺C、甲酸D、氨水()6、下列物质能使嗅水褪色的是:A、油酸B、亚油酸C、软脂酸D、硬脂酸()7、下列物质既能发生水解反应,又能发生银镜反应的是:A、葡萄糖甲苷B、麦芽糖C、蔗糖D、甲酸乙酯()8、能使蛋白质变性的方法有:A、煮沸B、加NaClC、加酒精D、加(NH4)2SO4()9、在下列溶液中加碱溶液后再加CuSO4溶液显红色的是:A、尿素B、缩二脲C、蛋白质D、α—氨基酸()10、下列化合物中含有氨基的有:A、乙胺B、甲乙胺C、三甲胺D、苯胺三、填空题(每格1分、共22分)1、烷烃的化学性质比较稳定,通常不与、和。

![连续化生产3-甲基-2-丁烯醇的方法[发明专利]](https://uimg.taocdn.com/b81d6b2cfd4ffe4733687e21af45b307e871f9fb.webp)

[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]发明专利申请公布说明书[11]公开号CN 101381283A [43]公开日2009年3月11日[21]申请号200810121816.4[22]申请日2008.10.30[21]申请号200810121816.4[71]申请人浙江新和成股份有限公司地址312500浙江省新昌县城关镇江北路4号共同申请人浙江大学[72]发明人商志才 钱洪胜 王金明 鲁国彬 邱贵生[74]专利代理机构浙江翔隆专利事务所代理人张建青[51]Int.CI.C07C 33/03 (2006.01)C07C 29/56 (2006.01)权利要求书 1 页 说明书 6 页 附图 1 页[54]发明名称连续化生产3-甲基-2-丁烯醇的方法[57]摘要本发明公开了一种中间体3-甲基-2-丁烯醇的制备方法。

现有方法的转化反应条件苛刻、转化率低、分离难度大、技术要求高。

本发明的步骤如下:在反应釜中,投入2-甲基-3-丁烯-2-醇和重排催化剂,升温进行催化重排反应得到2-甲基-3-丁烯-2-醇和3-甲基-2-丁烯醇的混合物;该混合物通过精馏塔分离,在精馏塔的塔顶回收2-甲基-3-丁烯-2-醇后重新返回反应釜用于进料,精馏塔的侧线出料得到3-甲基-2-丁烯醇粗品,往反应釜中连续补入新的2-甲基-3-丁烯-2-醇。

本发明不使用溶剂,反应条件温和易控;连续进料和出料,实现了连续化生产。

200810121816.4权 利 要 求 书第1/1页 1、连续化生产3-甲基-2-丁烯醇的方法,其特征在于:在反应釜中,投入2-甲基-3-丁烯-2-醇和重排催化剂,升温进行催化重排反应得到2-甲基-3-丁烯-2-醇和3-甲基-2-丁烯醇的混合物;该混合物通过精馏塔分离,在精馏塔的塔顶回收2-甲基-3-丁烯-2-醇后重新返回反应釜用于进料,精馏塔的侧线出料得到3-甲基-2-丁烯醇粗品,往反应釜中连续补入新的2-甲基-3-丁烯-2-醇。

第一部分化学品及企业标识化学品中文名:3-甲基-2-丁醇化学品英文名:3-methyl-2-butanolCAS No.:598-75-4EC No.:209-950-2分子式:C5H12O第二部分危险性概述| 紧急情况概述液体。

高度易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物。

| GHS 危险性类别根据《危险化学品分类信息表》(2015)危险性类别判定,该产品分类如下:易燃液体,类别2。

| 标签要素象形图警示词:危险危险信息:高度易燃液体和蒸气。

预防措施:远离热源、热表面、火花、明火以及其它点火源。

禁止吸烟。

保持容器密闭。

容器和接收设备接地和等势联接。

使用不产生火花的工具。

采取措施,防止静电放电。

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。

用水清洗皮肤或淋浴。

安全储存:存放在通风良好的地方。

保持低温。

废弃处置:按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

| 危害描述物理化学危险高度易燃液体,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物。

健康危害吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。

意外食入本品可能对个体健康有害。

通过割伤、擦伤或病变处进入血液,可能产生全身损伤的有害作用。

眼睛直接接触本品可导致暂时不适。

环境危害请参阅 SDS 第十二部分。

第三部分成分/组成信息第四部分急救措施| 急救措施描述一般性建议:急救措施通常是需要的,请将本 SDS 出示给到达现场的医生。

皮肤接触:立即脱去污染的衣物。

用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。

如有不适,就医。

眼睛接触:用大量水彻底冲洗至少 15 分钟。

如有不适,就医。

吸入:立即将患者移到新鲜空气处,保持呼吸畅通。

如果呼吸困难,给于吸氧。

如患者食入或吸入本物质,不得进行口对口人工呼吸。

如果呼吸停止。

立即进行心肺复苏术。

立即就医。

食入:禁止催吐,切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。

立即呼叫医生或中毒控制中心。

1,3-二甲基丁醇结构简式1,3-二甲基丁醇的结构简式为CH3CH(OH)CH2CH3。

这个简式表示了该化合物由4个碳原子和10个氢原子组成,并且在第1和第3个碳原子上分别连接了一个甲基基团和一个羟基(即醇基),同时在第2个和第4个碳原子上连接了两个氢原子。

下面将详细介绍这个化合物的结构、性质和应用。

首先,我们来说明一下它的结构。

此结构是基于正丁醇(正丁醇的结构式为CH3CH2CH2CH2OH)进行修饰而得到的。

在正丁醇的分子中,第2个碳原子上连接了一个甲基基团。

这意味着在原有的分子中,第2个碳原子所连接的氢原子被替换成了甲基基团,得到了1-甲基丁醇(CH3CH2CH(OH)CH3)的结构。

而将分子中的甲基基团移动到第1个碳原子上,我们就得到了1,3-二甲基丁醇的结构。

接下来,我们来讨论一下它的性质。

1,3-二甲基丁醇是一种无色液体,在常温下密度为0.812 g/cm3。

它可混溶于水和乙醇,但在醚类和烃类溶剂中不易溶解。

这个化合物的沸点为116-117°C,熔点为-19.5°C。

1,3-二甲基丁醇具有醇的典型性质,因为它具有一个醇基。

它可与酸或碱反应,形成盐或酯。

另外,1,3-二甲基丁醇也可发生氧化反应,生成羰基化合物。

1,3-二甲基丁醇在化学工业中有着广泛的应用。

首先,它是一种重要的工业中间体,可以用来合成其他有机化合物。

例如,它可以被氧化为丁酮,用于制备染料和树脂。

其次,1,3-二甲基丁醇还可以用作有机溶剂,用于溶解不溶于水的物质。

此外,它还可以用作表面活性剂、植物生长调节剂和涂料添加剂等。

此外,1,3-二甲基丁醇还有一些医学上的应用,例如它可以用作一种具有抗细菌和抗炎作用的药物成分。

在实验室中,1,3-二甲基丁醇的合成主要通过碳热还原(木托還原)反应或氢化反应来实现。

碳热还原反应是在高温下,将叔丁醇和甲烷同时通过催化剂进行处理,得到1,3-二甲基丁醇。

氢化反应是将丙烯和甲醇在催化剂的存在下进行反应,生成1,3-二甲基丁醇。

有机化学高职练习题高职练习题(2010)一、选择题1.光照下,烷烃卤代反应的机理是通过哪一种中间体进行的? B (A) 碳正离子 (B) 自由基(C) 碳正离子 (D) 协同反应,无中间体 2. 最易被溴代的H 原子为: C(A) 伯氢原子 (B) 仲氢原子 (C) 叔氢原子 (D) 没有差别3. 烷烃分子中C 原子的空间几何形状是: A (A) 四面体形 (B) 平面四边形 (C) 线形 (D) 金字塔形4. 哪个化合物不产生顺反异构: C (A)3-甲基-2-戊烯 (B) 3,4-二甲基-2-己烯(C) 1-氯-1-苯基-1-丁烯(D)3-甲基-2-丁烯醛5. 下列哪种化合物被酸性高锰酸钾氧化后只生成丙酮: B (A)3-甲基戊烯 (B) 2,3—二甲基丁烯(C)戊烷 (D)异丁烯6. 下列化合物中哪些可能有E,Z 异构体? D (A) 2-甲基-2-丁烯 (B) 2,3-二甲基-2-丁烯 (C) 2-甲基-1-丁烯 (D) 2-戊烯7. 某烯烃经臭氧化和还原水解后只得乙酸,该烯烃为: B(A) (CH 3)2C =CHCH 3 (B) CH 3CH =CHCH 3(C) (CH 3)2C =C(CH 3)2(D) (CH 3)2C =CH 28. 分子式为C 7H 14的化合物G 与高锰酸钾溶液反应生成4-甲基戊酸,并有一种气体逸出, G 的结构式是:A(A) (CH 3)2CHCH 2CH 2CH =CH 2 (B) (CH 3)3CCH =CHCH 3(C) (CH 3)2CHCH =C(CH 3)2 (D) CH 3CH 2CH =CHCH(CH 3)29. 下列哪一个反应主要产物为1-溴丁烷? B(A) CH 3CH CHCH 3(B) CH 3CH 2CH CH 2(C) CH 3CH 2CH CH 2(D) CH 3CH 2C CHHBr HBrHBrHBr过氧化物10. 下列哪一种化合物能与氯化亚铜氨溶液作用产生红色沉淀? B 2(CH 3)2CHCH 2CH 31a(A) CH 3CH (C)CHCH 3(B) CH 3CH 2C (D) CH 3CH CH CH CH CH 2CH CH 211. 下列各组物质中不能用硝酸银的氨溶液进行鉴别的是 D(A)丁烷与1-丁炔(B) 1-丁烯与1-丁炔(C)1-丁炔与2-丁炔(D) 丁烷与1-丁烯12..下列化合物具有芳香性的是 BA. B. NHC. D.13..下列化合物不具有芳香性的是 AA. B.C.D.14.邻甲基乙苯在KMnO4,H+作用下主要产物是: B(A)邻甲基苯甲酸(B) 邻苯二甲酸(C)邻甲基苯乙酸(D) 邻乙基苯甲酸15.下列环烷烃中加氢开环最容易的是: A(A) 环丙烷(B) 环丁烷(C) 环戊烷(D) 环己烷16.鉴别苯、甲苯、1-丁炔、苯乙烯应选择的试剂是: DA.高锰酸钾、溴B浓硫酸、浓硝酸.C. 催化加氢D.硝酸银氨溶液、溴水、高锰酸钾17. 下列化合物与Lucas试剂反应,在室温下可立即出现浑浊分层的是 D(A) 2,2-二甲基丙醇; (B)异丁醇;(C)仲丁醇; (D)叔丁醇;18. 2-甲基环己醇进行分子内脱水得到的主产物为 B(A)甲基环己烷; (B) 1-甲基环己烯;(C)3- 甲基环己烯; (D)环己烯;19.、下列化合物能与FeCl3 反应的是 A(A)苯酚; (B)乙醛;(C)苯甲醚; (D)苯甲醇;20.、下列物质氧化产物为丁酮的是 B(A)叔丁醇; (B) 2-丁醇;(C) 2-甲基丁醇; (D) 1-丁醇;21.、医药上使用的消毒剂“煤酚皂”,俗称“来苏儿”是47~53%的的肥皂水溶液 B(A)苯酚; (B)甲苯酚;(C)硝基苯酚; (D)苯二酚;22. 下列物质,不能溶于浓硫酸中的是A (A)溴乙烷; (B)水; (C)乙醚; (D)乙烯;23.、下列那种化合物可用来检查醚中过氧化物的存在C (A)氢氧化钠 (B)高锰酸钾 (C)淀粉、碘化钾试纸 (D)硫酸24.. 下面那种醇与金属钠反应的速度最快 A (A)甲醇 (B)叔丁醇 (C)异丙醇 (D)正丙醇25.、鉴别苯甲醚、苯酚最好选择 C (A)高锰酸钾 (B)浓硫酸 (C)三氯化铁 (D) lucas 试剂26..苯酚水溶液中滴加溴水,立即生成白色沉淀,经NaHSO 3溶液洗涤后,该沉淀是D (A) 对溴苯酚 (B) 邻溴苯酚(C) 2,4-二溴苯酚 (D) 2,4,6-三溴苯酚27. 下列化合物酸性最强的是 C28. 3-甲基-2-丁醇;2,3-二甲基-2-丁醇;3,3-二甲基-1-丁醇可用下列哪种试剂鉴别 A (A)Lucas 试剂 (B)硝酸银的氨溶液 (C)溴水 (D)三氯化铁溶液29. 下列哪种试剂可把羰基还原为亚甲基? D A.H 2/Ni B.NaBH 4的醇溶液 C.浓NaOH D.Zn-Hg/浓HCl30. 与斐林试剂反应不能生成砖红色氧化亚铜的物质是? A A.苯甲醛 B.乙醛 C.苯乙醛 D.3-甲基戊醛31.在有机合成中常用于保护醛基的反应是? CA.醇醛缩合反应B.碘仿反应C.缩醛的生成反应D.Cannizzaro 反应32..下列化合物中既能发生碘仿反应又能与氢氰酸反应的是: A A.乙醛 B.苯甲醛 C.3-戊酮 D.异丙醇33..下列物质中不能发生碘仿反应的是:B A.丙酮B.3-戊酮C.乙醇 D.苯乙酮OHAOH N O 2BOH N O 2CDH 2 O34..下列物质中能发生碘仿反应的是: AA. 仲丁醇B. 环己酮C. 苯甲醛D. 乙酸35.苯甲醛和环戊酮都可以与下列哪种试剂可以发生反应: CA. Tollen试剂B. Fehling试剂C. 羟氨D. 品红亚硫酸溶液36. 用化学方法鉴别OH和O应选择的试剂: CA.饱和NaHCO3B.KMnO4溶液C.FeCl3溶液D.NaCN溶液37. 下列化合物中,属于羰基试剂的是: CA.氢氧化钠B.盐酸C. 羟胺D.碘化钾38. 鉴别甲酸/乙酸/丙醛选用的试剂组是: BA.希夫试剂/三氯化铁溶液B.托伦试剂/碳酸氢钠溶液C.托伦试剂/碘液D.希夫试剂/碳酸氢钠溶液39.三氯乙酸的酸性大于乙酸,主要是由于()的影响。

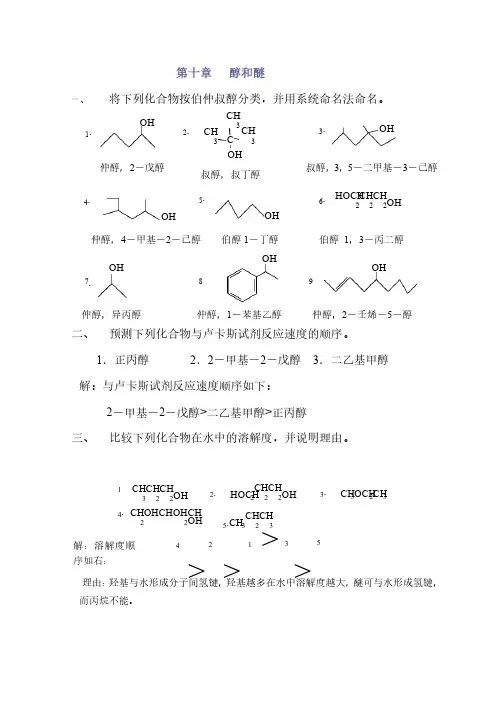

第十章醇和醚一、一、 将下列化合物按伯仲叔醇分类,并用系统命名法命名。

将下列化合物按伯仲叔醇分类,并用系统命名法命名。

1.2.CH3CH3CH3COH3.OH4.OH5.OH6.HOCH2CH2CH2OH 7.OHOH89OHOH仲醇,异丙醇仲醇,异丙醇 仲醇,1-苯基乙醇-苯基乙醇 仲醇,2-壬烯-5-醇-醇二、二、 预测下列化合物与卢卡斯试剂反应速度的顺序。

预测下列化合物与卢卡斯试剂反应速度的顺序。

1.正丙醇.正丙醇 2.2-甲基-2-戊醇-戊醇 3.二乙基甲醇.二乙基甲醇解:与卢卡斯试剂反应速度顺序如下:解:与卢卡斯试剂反应速度顺序如下:2-甲基-2-戊醇>二乙基甲醇>正丙醇正丙醇三、三、 比较下列化合物在水中的溶解度,并说明理由。

比较下列化合物在水中的溶解度,并说明理由。

1.CH3CH2CH2OH2.HOCH2CH2CH2OH3.CH3OCH2CH34.CH2OHCHOHCH2OH5.CH3CH2CH342135>>>>理由:羟基与水形成分子间氢键,羟基越多在水中溶解度越大,醚可与水形成氢键,而丙烷不能。

而丙烷不能。

仲醇,2-戊醇-戊醇叔醇,叔丁醇叔醇,叔丁醇叔醇,3,5-二甲基-3-己醇-己醇 仲醇,4-甲基-2-己醇-己醇 伯醇1-丁醇-丁醇 伯醇伯醇 1,3-丙二醇-丙二醇解:溶解度顺序如右:序如右:四、四、 区别下列化合物。

区别下列化合物。

1.CH 2=CHCH2OH 2.CH 3CH 2CH2OH3.CH 3CH 2CH2Cl解:烯丙醇烯丙醇 丙醇丙醇 1-氯丙烷-氯丙烷烯丙醇烯丙醇 丙醇丙醇 1-氯丙烷-氯丙烷 溴水溴水 褪色褪色 不变不变 不变不变 浓硫酸浓硫酸溶解溶解不溶不溶2.CH 3CH 2CHOHCH3CH 3CH 2CH 2CH 2OH(CH 3)3COH解:解: 2-丁醇-丁醇 1-丁醇-丁醇 2-甲基-2-丙醇-丙醇2-丁醇-丁醇 1-丁醇-丁醇 2-甲基-2-丙醇-丙醇 卢卡斯试剂卢卡斯试剂 十分钟变浑十分钟变浑加热变浑加热变浑立即变浑立即变浑3.α-苯乙醇.α-苯乙醇 β-苯乙醇β-苯乙醇β-苯乙醇解:与卢卡斯试剂反应,α-苯乙醇立即变浑, β-苯乙醇加热才变浑。

丁醇的醇类同分异构体

丁醇的醇类同分异构体有以下几种:

1. 正丁醇:也被称为1-丁醇,化学式为CH3(CH2)2OH,是最简单的丁醇同分异构体。

2. 异丁醇:也被称为2-丁醇,化学式为CH3CH(OH)CH3,与正丁醇相比,氢原子和羟基的位置互换。

3. 叔丁醇:也被称为2-甲基-1-丙醇,化学式为

CH3C(OH)(CH3)CH3,相比于正丁醇,有一个甲基基团连接在羟基上。

4. 异构丁醇:也被称为2-甲基-2-醋醇,化学式为

CH3COCH(CH3)2,与正丁醇和叔丁醇相比,羟基被一个酮基取代。

这些异构体在空间结构和化学性质上有所差异,因而在一些化学和生物学过程中具有不同的应用。

3-甲基-2-丁醇脱氢3-甲基-2-丁醇脱氢是一种有机化合物的反应,其化学式为C5H12O。

本文将介绍该反应的背景、反应机理、应用以及相关的实验条件等方面的内容。

背景:3-甲基-2-丁醇脱氢是一种重要的有机合成反应,可用于制备具有生物活性和工业应用价值的化合物。

它通常通过将3-甲基-2-丁醇(也称为异戊醇)在一定条件下进行重排和脱氢反应来完成。

反应机理:3-甲基-2-丁醇脱氢反应的机理主要涉及醇的脱水和碳氢键的断裂重组过程。

反应的一个关键步骤是甲基基团的迁移,即甲基从位于碳链尾部的β位迁移到α位,并形成双键。

该迁移是通过氢移位的方式实现的,最终得到形成双键的丁烯。

应用:3-甲基-2-丁醇脱氢反应在有机合成中具有广泛的应用。

一方面,该反应可用于制备具有生物活性的化合物。

例如,通过3-甲基-2-丁醇脱氢反应可以制备一种重要的药物成分——3-甲基-2-丁烯酸酯,该酯类化合物对多种疾病的治疗具有潜在的活性。

另一方面,该反应还可以应用于工业领域,例如可以用于生产合成胆固醇的前体物质。

实验条件:进行3-甲基-2-丁醇脱氢反应的实验条件也是需要注意的。

一般而言,该反应需要在适宜的温度和催化剂存在下进行。

常用的催化剂有铯、钾等碱金属催化剂。

实验中,还可以添加一些助剂,如硝酸、硫酸等,以促进反应的进行和提高产率。

此外,反应容器的选择、反应时间的控制也是实验条件的重要考虑因素。

总结:3-甲基-2-丁醇脱氢反应是一种重要的有机合成反应,可用于制备药物和工业原料。

该反应的机理涉及醇的脱水和碳氢键断裂重组,通过甲基基团的氢移位来完成。

该反应的应用需要注意实验条件的合理选择和控制。

希望本文的介绍可以帮助读者对3-甲基-2-丁醇脱氢反应有更深入的了解。

01任务试卷总分:100 测试时间:0单项选择题一、单项选择题(共10 道试题,共100 分。

)1. 乙醇和水分子之间存在的分子间作用力有( )。

A. 取向力B. 氢键C. 色散力D.以上都正确2. 37℃时血液的渗透压为775kPa,与血液具有相同渗透压的葡萄糖静脉注射液的浓度为()A. 0.47mol·L-1B. 0.03 mol·L-1C. 0.301 mol·L-1D. 0.047 mol·L-13. 测得100 ml 某溶液中含有8 mg Ca2+,则溶液中Ca2+的浓度是()A. 0.2mol·L-1B. 0.2 mmol·L-1C. 2mol·L-1D. 2 mmol·L-14. 符号n用来表示( )。

A. 物质的量B. 物质的质量C. 物质的量浓度D. 质量浓度5. 若将某原子的电子排布式写成1S22S22p x22p y1,则违背了( )。

A. 能量守恒原理B. 能量最低原理C. 洪特规则D. 最大重叠原理6. 欲使半透膜隔开的两种溶液间不发生渗透现象,其条件是( )。

A. 两溶液酸度相同B. 两溶液体积相同C. 两溶液酸度、体积都相同D. 两溶液的渗透浓度7. 在某温度时,纯水的pH为6.5,则其ρOH值应为( )A. 7.5B. 6.5C. 7.0D. 小于6.58. 配制300mL0.1Omol.L-1NaOH溶液,需要称取固体NaOH的质量是( )。

A. 1.2gB. 1.2mgC. 4.OgD. 4.Omg9. 将pH=1.0和pH=4.0的两种溶液等体积混合,则溶液的pH值为( )。

A. 2.5B. 1.25C. 1.OD. 1.310. 下列各对物质可以构成缓冲体系的是( )。

A. H2SO4和NaHSO4B. HCl和HAcC. NaH2PO4和Na2HPO4D. HAc和NaCl02任务试卷总分:100 测试时间:0单项选择题一、单项选择题(共10 道试题,共100 分。

叔丁醇简单介绍满意答案:一.产品性能及用途叔丁醇(TBA,tert-butyl alcohol)又称三甲基甲醇、2-甲基-2-丙醇等,分子式C(CH3)3OH,分子量为74.12,CAS号75-65-0。

叔丁醇是无色的结晶,有少量水存在时为无色挥发性液体,有类似樟脑的气味,有吸湿性,易燃,和其它醇相比有较高的毒性和麻醉性。

叔丁醇的熔点为25.55°C,沸点为82.5°C,相对密度d420为0.7867。

叔丁醇可溶于大多数有机溶剂,如醇类、酯类、酮类、芳香族及脂肪烃类。

这些性质使叔丁醇成为有用的溶剂和添加剂,是具有广泛用途的石化产品之一。

叔丁醇的用途主要有以下几个方面:1. 叔丁醇经催化脱水可制取高纯度异丁烯,制造高纯异丁烯是叔丁醇的主要用途之一。

2. 叔丁醇大量用于汽油添加剂,以提高汽油的辛烷值。

3. 叔丁醇作为溶剂使用相当广泛,可作蜡用溶剂、油漆溶剂、医疗溶剂、硝化纤维素以及合成树脂的溶剂和稀释剂。

叔丁醇的邻苯二甲酸酯、乙二酸酯、某些二羧酸酯及磷酸酯可用作聚氯乙烯及其共聚物的增塑剂。

4. 叔丁醇作为苯酚烷基化剂制得的叔丁基苯酚是塑料的重要的抗氧剂和稳定剂,又是油溶性酚醛树脂的中间体。

5. 叔丁醇是两步气相直接氧化法生产甲基丙烯酸甲酯(MMA)的原料,这一方法已成为目前生产有机玻璃的重要工艺路线,在日本已实现工业化多年。

6. 由叔丁醇制得的2,4-二氯苯氧代醋酸叔丁酯和2,4,5-三氯苯氧化乙酸叔丁酯是重要的除草剂,叔丁醇还用于其它农药的合成。

7. 叔丁醇可用作人造麝香的原料,还用于合成果子香精、合成药物、制叔丁胺等。

废料及回收级:辛醇/正丁醇/异丙醇/叔丁醇(260) 有效范围:2005-12-24——2006-12-24 产品型号:80%以上产品产地:江苏宜兴价格:¥2000 元/元/吨相关问题:叔丁醇钾的检测方法叔丁醇钾化学式是什么以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。

3-甲基丁醇,也称为3-甲基丁醇,是一种有机化合物,化学式为C5H12O。

它是一种无色液体,具有特殊的芳香气味。

在化工生产和实验室研究中有着广泛的应用。

下面将从多个方面对这种化合物进行详细介绍。

一、结构和物理性质1. 3-甲基丁醇的分子结构:3-甲基丁醇的分子结构中含有一个羟基和一个甲基,化学式为CH3CH2CHCH3CH2OH。

它属于醇类化合物,是一种饱和脂肪醇。

在分子结构中,碳原子的排列顺序为1-甲基-2-乙基-3-丙基-4-丁基-5-羟基,因此得名3-甲基丁醇。

2. 物理性质:3-甲基丁醇是一种无色液体,在常温下呈微甜的气味。

它的沸点为约129摄氏度,密度约为0.81 g/mL。

由于其具有羟基基团,因此在常温下呈液态,并具有一定的挥发性。

二、化学性质1. 氧化反应:3-甲基丁醇可与氧气发生氧化反应,生成3-甲醛丁醇。

在氧气充足的条件下,3-甲基丁醇会被完全氧化为甲醛和丁醇。

2. 酸碱中和反应:3-甲基丁醇含有羟基,因此具有一定的酸碱性。

在酸性条件下,它会失去羟基上的氢离子成为3-甲基丁醇负离子,而在碱性条件下则会接受质子成为3-甲基丁醇阳离子。

3. 反应性:由于3-甲基丁醇中含有羟基,因此它具有一定的亲核性。

它可与醛、酮等化合物进行酯化反应,生成酯类物质。

三、用途1. 化工原料:3-甲基丁醇可作为有机合成中的原料,用于制备酯类、醚类等有机化合物。

它还可用于制备染料、香料等化工产品。

2. 溶剂:由于3-甲基丁醇具有一定的溶解性,因此可以作为溶剂使用。

它在有机合成反应、油漆、清洗剂等方面都有着广泛的应用。

3. 医药领域:3-甲基丁醇可以用作医药中间体,制备一些药物原料。

它还可用于制备某些外用药剂和洗剂。

四、安全性及注意事项1. 毒性:3-甲基丁醇对人体具有一定的刺激性和毒性,长期接触易引起头晕、恶心、呕吐等症状。

在使用时应注意防护措施,避免皮肤和呼吸道直接接触。

2. 储存和运输:3-甲基丁醇应存放在阴凉、干燥的地方,远离火源和高温。

3-甲基-2-丁醇(1)化学品及企业标识化学品中文名:3-甲基-2-丁醇;化学品英文名:3-methyl-2-butanol分子式:C5H12O相对分子量:88.17(2)成分/组成信息成分:纯品CAS No:598-75-4(3)危险性概述危险性类别:第3.3类高闪点液体侵入途径:吸入、食入、经皮吸收健康危害:误服或吸入有害。

对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。

长时间接触可引起头痛、恶心和呕吐。

环境危害:对环境有危害,对水体可造成污染。

燃爆危险:本品易燃,具刺激性。

(4)急救措施皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。

眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。

就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。

保持呼吸道通畅。

如呼吸困难,给输氧。

如呼吸停止,立即进行人工呼吸。

就医。

食入:饮足量温水,催吐。

就医。

(5)消防措施危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

与氧化剂可发生反应。

若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。

尽可能将容器从火场移至空旷处。

喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。

处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。

灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施:(6)泄漏应急处理应急行动:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。

切断火源。

建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿全棉防毒服。

不要直接接触泄漏物。

尽可能切断泄漏源。

防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏:用砂土吸收。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。

用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

(7)操作处置与储存操作注意事项:密闭操作,局部排风。

防止蒸气泄漏到工作场所空气中。

操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。

建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶手套。

3-甲基-2-丁醇

(1)化学品及企业标识

化学品中文名:3-甲基-2-丁醇;

化学品英文名:3-methyl-2-butanol

分子式:C

5H

12

O

相对分子量:88.17

(2)成分/组成信息

成分:纯品

CAS No:598-75-4

(3)危险性概述

危险性类别:第3.3类高闪点液体

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收

健康危害:误服或吸入有害。

对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。

长时间接触可引起头痛、恶心和呕吐。

环境危害:对环境有危害,对水体可造成污染。

燃爆危险:本品易燃,具刺激性。

(4)急救措施

皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。

眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。

就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。

保持呼吸道通畅。

如呼吸困难,给输氧。

如呼吸停止,立即进行人工呼吸。

就医。

食入:饮足量温水,催吐。

就医。

(5)消防措施

危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

与氧化剂可发生反应。

若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。

尽可能将容器从火场移至空旷处。

喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。

处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。

灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施:

(6)泄漏应急处理

应急行动:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。

切断火源。

建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿全棉防毒服。

不要直接接触泄漏物。

尽可能切断泄漏源。

防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏:用砂土吸收。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。

用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

(7)操作处置与储存

操作注意事项:密闭操作,局部排风。

防止蒸气泄漏到工作场所空气中。

操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。

建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶手套。

远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。

在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。

避免产生烟雾。

避免与氧化剂、还原剂接触。

容器与传送设备要接地,防止产生静电。

灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。

远离火种、热源。

防止阳光直射。

库温不宜超过30℃。

保持容器密封。

应与氧化剂、还原剂、食用化学品分开存放,切忌混储。

采用防爆型照明、通风设施。

禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

(8)接触控制/个体防护

监测方法:

工程控制:密闭操作,局部排风。

呼吸系统防护:空气中浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护:戴化学安全防护眼镜

身体防护:穿防静电工作服

手防护:戴橡胶手套

其他防护:工作场所禁止吸烟、进食和饮水,饭前要洗手。

工作完毕,淋浴更衣。

保持良好的卫生习惯。

(9)理化特性

外观与性状:无色液体,有果香味。

PH值:无资料

熔点(℃):

沸点(℃):113~114

相对密度(水=1):0.8179(20℃)

相对蒸气密度(空气=1):

饱和蒸气压(kPa):

燃烧热(kJ/mol):

临界温度(℃):

临界压力(MPa):

辛醇/水分配系数:

闪点(℃):39.44

引燃温度(℃):347.2

爆炸下限(%):1.2 爆炸上限(%):9.0

溶解性:溶于水,可混溶于醇、醚

主要用途:用作溶剂

(10)稳定性和反应性

稳定性:稳定

禁配物:强氧化剂、强还原剂

避免接触的条件:无资料

聚合危害:分解产物:无资料

(11)毒理学资料

急性毒性:

刺激性:

致突变性:

(12)生态学资料

生态毒性:无资料

生物降解性:

非生物降解性:

其他有害作用:该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。

(13)废弃处置

废弃物性质:

废弃处置方法:建议用控制焚烧法或安全掩埋法处置。

在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

废弃注意事项:处置前应参阅国家和地方有关法规

(14)运输信息

危险货物编号:33553

UN编号:1105

包装类别:III类包装

包装标志:易燃液体

包装方法:小开口钢桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项:运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

夏季最好早晚运输。

运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。

严禁与氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。

运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。

中途停留时应远离火种、热源、高温区。

装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。

铁路运输时要禁止溜放。

严禁用木船、水泥船散装运输

(15)法规信息

中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过);中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过);中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过);危险化学品安全管理条例 (2002年1月9日国务院第52次常务会议通过);安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过);常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92);危险化学品名录。