教案-食品掺伪成分的检验

- 格式:doc

- 大小:1.66 MB

- 文档页数:25

教案-食品掺伪成分的检验一、教学目标:1. 让学生了解食品掺伪的定义和常见类型。

2. 培养学生掌握食品掺伪成分的检验方法和技巧。

3. 提高学生对食品安全意识和质量控制的重视。

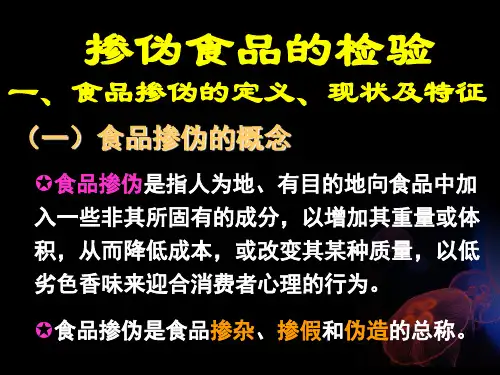

二、教学内容:1. 食品掺伪的定义和常见类型常见类型:掺假、掺杂、伪造、冒充等。

2. 食品掺伪成分的检验方法感官检验:观察、闻味、品尝等。

物理检验:比重、熔点、膨胀率等。

化学检验:滴定、光谱、色谱等。

生物检验:微生物、酶活性等。

三、教学过程:1. 导入:通过讲解食品掺伪的案例,引发学生对食品安全问题的关注。

2. 新课讲解:介绍食品掺伪的定义、类型和检验方法。

3. 实践操作:学生分组进行食品掺伪成分的检验实验,掌握实验方法和技巧。

4. 讨论与思考:引导学生思考如何预防和控制食品掺伪现象。

四、教学评价:1. 学生课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和提问情况。

2. 学生实验操作技能:评估学生在实验中的操作规范性和准确性。

3. 学生作业和练习:检查学生对教学内容的掌握程度。

五、教学资源:1. 教材:提供相关章节的教学教材或阅读材料。

2. 实验室设备:用于进行食品掺伪成分检验的实验设备。

3. 网络资源:查找相关的食品安全信息和案例,用于教学参考。

六、教学活动:1. 小组讨论:学生分组讨论如何制定食品安全标准和规范,以防止食品掺伪现象。

2. 小组展示:每个小组选择一种食品,展示其检验过程和结果,分享他们的发现和学习体会。

3. 总结与反思:教师引导学生总结本次课程的重点和收获,鼓励学生思考如何将所学应用到实际生活中。

七、教学拓展:1. 参观食品工厂:组织学生参观食品生产厂家,了解生产过程中的质量控制和食品安全措施。

2. 邀请专家讲座:邀请食品安全的专家或从业者来校进行讲座,分享他们的经验和见解。

3. 开展食品安全主题活动:举办食品安全知识竞赛、海报设计比赛等活动,提高学生的食品安全意识和参与度。

八、教学反思:1. 教师应反思教学内容是否适合学生的认知水平,是否能够激发学生的兴趣和参与度。

教案食品掺伪成分的检验第一章:食品掺伪的概述1.1 食品掺伪的定义解释食品掺伪的含义,让学生了解食品掺伪是指在食品中非法添加非食品成分,以提高其价值或口感,但可能对人体健康造成危害。

1.2 食品掺伪的类型与危害介绍常见的食品掺伪类型,如掺假、掺杂、伪造等。

分析不同类型的食品掺伪对人体的危害,如引起过敏反应、中毒、慢性疾病等。

1.3 食品掺伪的防范措施讨论如何预防和打击食品掺伪行为,包括加强监管、提高消费者意识、加强食品安全教育等。

第二章:食品掺伪成分的检测方法2.1 食品掺伪成分的检测意义解释为什么需要检测食品掺伪成分,让学生了解检测的重要性,以保障食品安全和消费者健康。

2.2 常见食品掺伪成分的检测方法介绍常见的食品掺伪成分检测方法,如光谱分析法、色谱分析法、质谱分析法等。

解释每种检测方法的原理和应用范围。

2.3 实验设计与数据分析指导学生如何设计实验,包括选择合适的检测方法、样品处理和数据分析等。

强调实验操作的准确性和严密性,以及数据分析的可靠性和有效性。

第三章:食品掺伪成分的案例分析3.1 真实案例介绍提供几个真实的食品掺伪案例,让学生了解食品掺伪的实际发生情况。

分析每个案例的掺伪成分、掺伪方式和检测方法。

3.2 案例分析与讨论引导学生分析每个案例中的问题,并提出解决方案。

讨论如何通过加强监管、提高消费者意识和加强食品安全教育来防止类似事件的发生。

3.3 角色扮演与情景模拟分组让学生扮演不同的角色,如监管机构、企业和消费者,模拟处理食品掺伪事件。

鼓励学生积极思考和参与,提高他们的实践能力和解决问题的能力。

第四章:食品掺伪成分的检验实验室实践4.1 实验室实践的目的和意义解释进行实验室实践的重要性,以提高学生的实践技能和加深对食品掺伪成分检测的理解。

4.2 实验室实践操作流程介绍实验室实践的操作流程,包括样品采集、样品处理、检测方法和数据分析等。

强调实验室实践中的安全操作规程和注意事项。

4.3 实验结果与讨论分析实验结果,讨论实验中可能出现的问题和解决方法。

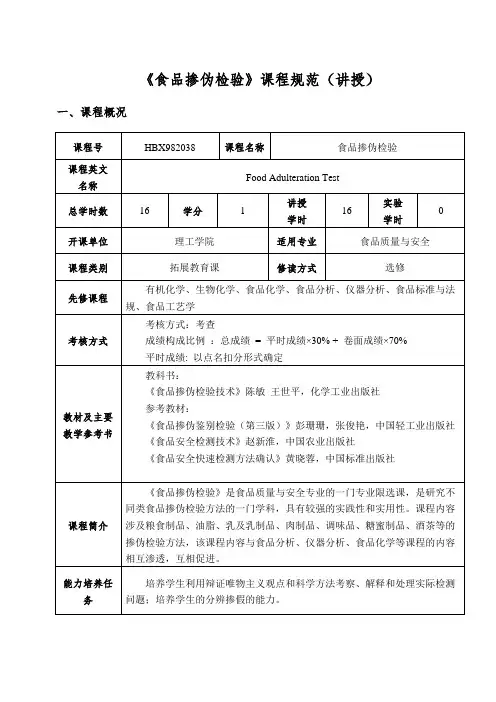

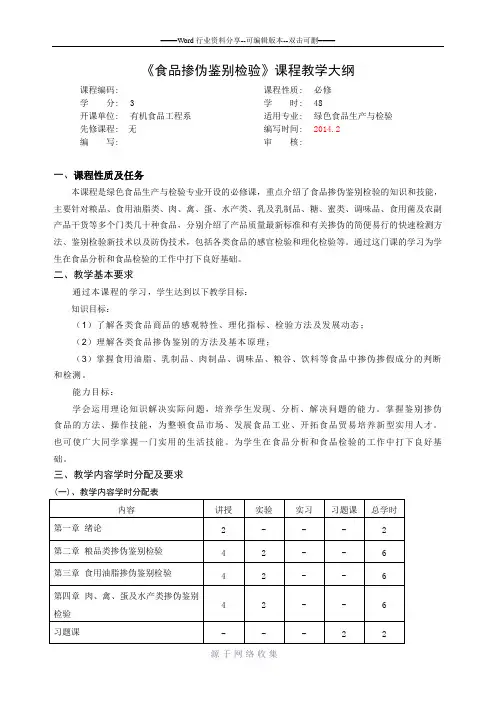

《食品掺伪鉴别检验》课程教学大纲课程编码: 课程性质: 必修学分: 3 学时: 48开课单位: 有机食品工程系适用专业: 绿色食品生产与检验先修课程: 无编写时间: 2014.2编写:审核:一、课程性质及任务本课程是绿色食品生产与检验专业开设的必修课,重点介绍了食品掺伪鉴别检验的知识和技能,主要针对粮品、食用油脂类、肉、禽、蛋、水产类、乳及乳制品、糖、蜜类、调味品、食用菌及农副产品干货等多个门类几十种食品,分别介绍了产品质量最新标准和有关掺伪的简便易行的快速检测方法、鉴别检验新技术以及防伪技术,包括各类食品的感官检验和理化检验等。

通过这门课的学习为学生在食品分析和食品检验的工作中打下良好基础。

二、教学基本要求通过本课程的学习,学生达到以下教学目标:知识目标:(1)了解各类食品商品的感观特性、理化指标、检验方法及发展动态;(2)理解各类食品掺伪鉴别的方法及基本原理;(3)掌握食用油脂、乳制品、肉制品、调味品、粮谷、饮料等食品中掺伪掺假成分的判断和检测。

能力目标:学会运用理论知识解决实际问题,培养学生发现、分析、解决问题的能力。

掌握鉴别掺伪食品的方法、操作技能,为整顿食品市场、发展食品工业、开拓食品贸易培养新型实用人才。

也可使广大同学掌握一门实用的生活技能。

为学生在食品分析和食品检验的工作中打下良好基础。

三、教学内容学时分配及要求(二)、教学内容及要求第一章绪论授课学时:2学时【理论讲授内容】理论学时:2学时掌握:掺伪食品定义、方式以及感官检验和理化检验方法。

熟悉:食品掺伪鉴别检验的内容和方法了解:掺伪鉴别的内容和方法,检验的法律依据。

【教学方法与手段】讲授法、提问法、讨论法、多媒体课件、图片【讨论与作业】掺伪食品的危害、食品掺伪的方式以及检验方法。

第二章粮品类掺伪的鉴别检验授课学时:6学时【理论讲授内容】理论学时:4学时掌握:鉴别大米新旧程度,玉米、小米中色素的鉴别,粮品类吊白块的鉴别。

熟悉:面粉冲混杂物粘面剂、硼砂的检验,油条中掺洗衣粉的鉴别。

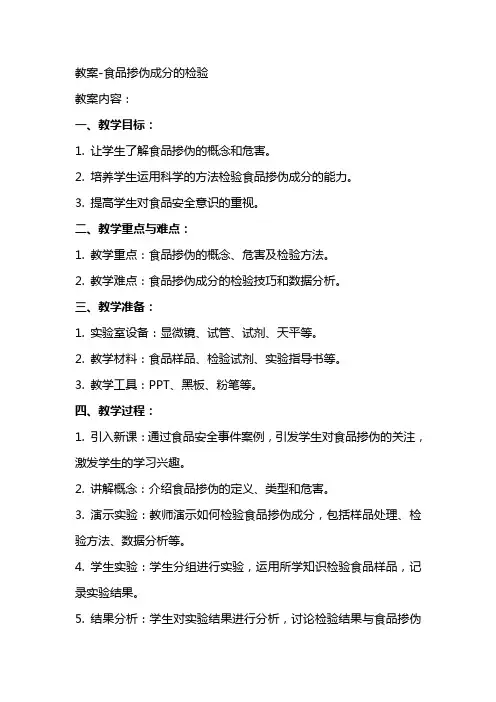

教案-食品掺伪成分的检验教案内容:一、教学目标:1. 让学生了解食品掺伪的概念和危害。

2. 培养学生运用科学的方法检验食品掺伪成分的能力。

3. 提高学生对食品安全意识的重视。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:食品掺伪的概念、危害及检验方法。

2. 教学难点:食品掺伪成分的检验技巧和数据分析。

三、教学准备:1. 实验室设备:显微镜、试管、试剂、天平等。

2. 教学材料:食品样品、检验试剂、实验指导书等。

3. 教学工具:PPT、黑板、粉笔等。

四、教学过程:1. 引入新课:通过食品安全事件案例,引发学生对食品掺伪的关注,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解概念:介绍食品掺伪的定义、类型和危害。

3. 演示实验:教师演示如何检验食品掺伪成分,包括样品处理、检验方法、数据分析等。

4. 学生实验:学生分组进行实验,运用所学知识检验食品样品,记录实验结果。

5. 结果分析:学生对实验结果进行分析,讨论检验结果与食品掺伪成分的关系。

6. 总结与拓展:总结本节课的重点内容,强调食品安全意识,布置课后作业,拓展学生对食品掺伪检验的了解。

五、教学反思:本节课通过案例引入、实验演示和学生实验,使学生了解了食品掺伪的概念、危害和检验方法。

在实验过程中,学生培养了动手操作能力和团队协作精神。

通过结果分析,学生对食品安全的重要性有了更深刻的认识。

但在教学过程中,要注意控制实验时间,确保每位学生都能参与到实验中来。

对于实验结果的解读,要引导学生运用科学的方法进行分析,提高他们的数据分析能力。

六、教学评估:1. 课堂提问:通过提问了解学生对食品掺伪概念的理解程度。

2. 实验报告:评估学生在实验过程中的操作技能和结果分析能力。

3. 课后作业:布置相关食品安全知识的作业,检验学生对课堂内容的掌握。

七、教学策略:1. 生动案例:运用与学生生活息息相关的食品安全案例,提高学生的学习兴趣。

2. 实验教学:通过实际操作,让学生直观地了解食品掺伪检验的过程。

食品掺伪检验课程思政的设计与实践食品安全一直是人们关注的焦点之一。

食品掺伪是指在生产、加工和销售过程中,掺入一些不符合食品卫生标准的材料,以此降低成本和提高利润。

食品掺伪不仅损害了消费者的权益,也严重影响了食品安全,因此加强食品掺伪检验课程的思政教育,对于提高食品安全意识、推动诚信经营、净化市场环境具有重要意义。

一、课程设计1. 课程名称:食品掺伪检验课程思政2. 课程目标:培养学生食品安全意识,提高食品资讯能力,加强食品掺伪检验技能,营造食品安全和谐的社会环境。

3. 课程内容:主要包括食品掺伪的定义,常见的食品掺伪案例,掺伪对消费者和社会的影响,食品掺伪检验技术和方法。

4. 教学方法:案例教学、互动讨论、实地考察、课外实践等。

5. 评价方式:平时表现、课堂互动、学习报告、综合考核等。

二、课程实践1. 案例教学:通过分析典型的食品掺伪案例,引导学生了解掺伪行为对社会和个人的危害,激发学生对食品安全问题的警惕性和责任感。

2. 实地考察:组织学生走进食品生产企业和市场,了解食品生产的全过程,观察食品检验的技术流程,亲身体验食品掺伪检验的实际操作,增强学生的实践能力。

3. 课外实践:开展食品安全宣传活动、组织食品安全知识竞赛、参与食品掺伪检验实践等活动,培养学生的食品安全意识和实际操作能力。

三、实践成效1. 提高食品安全意识:通过课程的设计与实践,学生对食品掺伪行为的认识更加深刻,形成正确的食品安全观念,增强自我保护意识。

2. 推动诚信经营:学生能够客观评价食品生产企业的诚信程度,增强对市场上食品的甄别能力,从而推动食品企业健康发展。

3. 净化市场环境:学生成为食品安全问题的监督者和参与者,积极参与食品安全宣传、监督和维权,促进社会食品安全环境的持续改善。

四、总结食品掺伪检验课程思政的设计与实践,是培养学生食品安全意识和提高食品资讯能力的有效途径。

通过案例教学、实地考察和课外实践等教学方式,可以激发学生的学习兴趣,提高学习的实效性和实用性。

课程名称食品安全授课题目(章节或主题)第十二章食品中有害成分测定授课教师张怡所属系(部)药学系所属教研室药分教研室职称助教授课时间20XX年10月29日第九周星期二第6-7节第1次课授课时数2学时授课班级药剂专业(本科□√专科□)11级药剂班教学课型理论课□√实验课□见习课□习题课□讨论课□其它□教材名称、作者、出版社及出版时间钟耀广主编、食品安全学第2版,化学工业出版社教学目的要求:掌握食品中内源性毒素、有毒微生物、加工、贮藏过程中产生的有毒、有害物质概念,熟悉、其测定方法。

教学重点、难点:掌握食品中内源性毒素、有毒微生物、加工、贮藏过程中产生的有毒、有害物质概念,熟悉、其测定方法。

2、重点、难点重点:食品中有毒微生物的测定。

难点:加工、贮藏过程中产生的有毒、有害物质的测定。

教学方法(请打√选择):讲授法□√讨论法□启发式□自学辅导法□练习法(习题或操作) 读书指导法□PBL(以问题为中心的教学法)□其他□教学手段(请打√选择):板书□√实物□标本□挂图□模型□投影□幻灯□√录像□ CAI(计算机辅助教学)□教学过程设计和教学内容:第十二章食品中有害成分测定食源性疾病:食物自身有毒或被微生物污染的食品而导致的疾病。

食品中的有毒有害物质:1.食品中内源性有害成分(过敏原、有害糖苷类、凝集素、皂素等)2.食品中外源性有害成分(重金属、农药残留、二噁英、兽药等)3.食物中的真菌毒素第一节食物中内源性毒素的测定引入食物中本身的毒素提问什么是天然物1min1min1、自然产生的毒素贝类毒素及鱼类毒素1)贝类毒素简介贝类生物体通过食物链,将有毒藻类产生的毒素在体内累积放大,转化为有机毒素,这些毒素统称为贝类毒素( Shellfish Toxins )常见的有毒贝类主要有蛤类、螺类、鲍类。

毒素一般积存于贝类的肝脏、消化腺体、中肠腺等内脏器官。

2)贝类毒素的类型根据中毒症状,可将有害赤潮藻毒素导致的中毒分为四大类:神经性贝类毒素,麻痹性贝类毒素,腹泻型贝类毒素,健忘型贝类毒素,新型贝类毒素贝毒危害具有突发性和广泛性,且毒性大、反应快、无适宜解毒剂目前我国以麻痹性贝类中毒和腹泻性贝类中毒为常见类型新型贝类毒素:西加鱼毒及近年来在欧洲沿海国家的养殖贝类中发现的一类新贝类毒素。

展青霉素还具有致畸性、致突变性和致癌性。

主要存在于霉烂的苹果和山楂中

2.限量要求

实例

加视

频教

学,

提要

学习

积极

性

2min

重点

知识

反刍动物有毒

的海

产品

分类

6min

反刍(chú)是指进食经过一段时间以后将在胃中半消化的食物返回嘴里再次咀嚼。

反刍动物就是有反刍现象的动物,通常是一些草食动物,因为植物的纤维是比较难消化的。

反刍动物采食一般比较匆忙,特别是粗饲料,大部分未经充分咀嚼就吞咽进入瘤胃,经过瘤胃浸泡和软化一段时间后,食物经逆呕重新回到口腔,经过再咀嚼,再次混入唾液并再吞咽进入瘤胃的过程。

3.毒素的检测方法动物

组织

的毒

素讲

解

复习

知识

2min

2-3,m

in。