高考论述类文本:选择题错误8大类型X20.8

- 格式:pptx

- 大小:2.59 MB

- 文档页数:30

练案[2]第一板块专题一论述类文本阅读学案三认识八种设误陷阱、熟知三级比对一、判断选项正误并说明理由。

1.选项:从语言变革的角度研究中国现代文学形式的发展,其最重要的意义在于重新看待和审视文言对文学形式的重大价值。

【原文信息】从语言变迁与中国现代文学形式演进的角度,不仅可以准确评价中国现代文学形式发展中的得与失,也能更加客观准确地评价同样作为语言艺术的中国古典文学,重新来看待和审视文言之于文学形式的意义。

【判断】(×)【判断理由】_该项将原文的两个角度“语言变革”和“中国现代文学形式演进”捏合成“从语言变革的角度研究中国现代文学形式的发展”,将原文“不仅……也能……”涉及的两方面意义说成一个方面的最重要意义,这是典型的曲解文意。

2.选项:从某种意义上说,理解就是误读,创造也是误读,理解距离艺术作品的本义越远,就越是具有创造性,正如《西厢记》之于《莺莺传》、《金瓶梅》之于《水浒传》。

【原文信息】一方面文本在相当程度上规定了接受者理解的范围、方向,让理解朝它的本义靠拢……也不要希望所有的理解都与艺术家的本旨一致,那样并不意味着艺术作品的成功。

【判断】(×)【判断理由】根据原文“文本在相当程度上规定了接受者理解的范围、方向,让理解朝它的本义靠拢”可知,“理解距离艺术作品的本义越远,就越是具有创造性”的说法无中生有。

还有《西厢记》和《金瓶梅》是全新的创作,而不是单纯的理解和接受。

3.选项:清代有偿采买的土贡物品是对皇室或国家的义务与负担,可以确定的主要是东北土产、织造贡物及密云等地“打捕户”猎得的鹞子和野鸡等活物。

【原文信息】土贡制度是我国古代重要的政治、经济制度。

上古时期,贡赋一体。

春秋时贡、赋开始出现分化。

至秦汉时,土贡已独立于赋税之外。

与藩属贡及土司贡不同,其形式主要是各地将地方特产以实物形式上交朝廷或直接交给皇室。

明代,土贡制度已较为成熟,且贡物折银也随一条鞭法的施行而得以推广。

2024年高考语文常见八种错误题型总结【导言】高考语文试题是对学生语文素养的综合考察,错题也是考生容易犯的地方。

对于常见的八种错误题型,我们可以总结分析,帮助考生更好地应对高考语文试题。

本文将详细介绍2024年高考语文常见的八种错误题型,并提供解析和解题技巧,希望对广大考生有所帮助。

【一、理解型错误题型】理解型错误题型是高考语文中的常见错误类型之一。

这种题型往往考查同学们的阅读理解和思维分析能力。

其中,有些题目会采用修辞手法或者引用古文等方式进行考查,容易让同学们产生困惑。

解析和解题技巧:1. 首先,仔细阅读题干,理清题目的要求。

注意分析选项与题目之间的逻辑关系,排除干扰项。

2. 对于引用古文的题目,要熟悉常见的古文段落和作者,掌握古文的基本意义。

3. 对于修辞手法的题目,要熟悉修辞手法的概念和特点,判断其在文章中的作用。

4. 多做阅读理解题和文章分析题,提高对文章的理解能力,增强对修辞手法和古文材料的掌握程度。

【二、错读型错误题型】错读型错误题型是高考语文中的又一常见错误类型。

这种题目往往考查同学们对于课文内容的记忆和理解能力。

这类题目通常以材料的表达形式和一些细节进行考查。

解析和解题技巧:1. 阅读材料前,注意审题,了解这个材料所涉及到的内容和重点。

2. 阅读材料时,注意原文中的关键词、关键句和特殊结构等信息。

3. 多做课文精读题和综合题,提高对课文内容的理解和记忆能力。

4. 注意培养阅读材料的细致观察能力,提高对细节的敏感度。

【三、疏漏型错误题型】疏漏型错误题型是高考语文中的常见错误类型之一。

这种题目主要是考查同学们的文言文写作规范程度和细致观察能力。

解析和解题技巧:1. 仔细审题,分析题目中是否有关键的提示信息。

2. 仔细阅读文章,留心文章中可能存在的疏漏,如标点符号、句子结构等。

3. 注意文言文的写作规范,如虚词使用、语序、句式等。

4. 多做文言文的改错题和综合题,提高对文言文写作规范的掌握程度。

高考论述类文本阅读错误选项设置类型分析作者:徐香来源:《广东教育·高中》2016年第09期一般论述类阅读文本所选内容专业性强,论述逻辑严密,又有理论深度。

要读懂读透,难度很大。

加之出题者在选项里故意挖坑,设置障碍,很多考生对此题型望而生畏,他们往往耗费很多时间,却保证不了理想的正确率。

不过,若系统地研究近几年的高考真题,会发现命题者出题的角度、设置错误的类型等都是有规律可循的。

若能了解这些规律,掌握答题技巧,就能快速、准确地识破陷阱,排除错误选项,提高准确率。

下面,我们以典型的高考题为例,分析论述文中选择题错误选项设置的类型。

一、语言的分寸为考查考生的理解和信息整合能力,命题者在设置选项时,通常要改变语言表述形式,对文中原句作改装和重组。

因此,做题时,要将每个选项回归原文,逐字逐词地同原文进行细致比对,看看选项在对原句的改造过程中,删了什么,改了什么,添了什么,这种改造是否影响到句子传达的意义。

以下例句都在细枝末节处对原句做了手脚,使意义迥异。

1. 随意增加词语或短语。

【例1】2013年安徽卷第1题:A. 在科学本身的领域里,科学家构建严谨完整的科学体系所用到的概念是不充分表达个人感情的。

原文:它为建立它的贯彻一致的体系所用到的概念是不表达什么感情的。

原句是“不表达”,选项是“不充分表达”,增加了“不充分”一词,意义完全不同。

【例2】2016年高考山东卷第2题:C. 唐人古诗有的在今体诗的影响下表现为声律和谐与对仗工整,有的继承汉魏古诗有意“反律化”。

原文:在音节上,唐代古诗受今体诗的影响,或则吸取声律的和谐与对仗的工整,或则有意走上反律化的途径,皆不同于晋、宋以前诗歌韵调的纯任自然。

C项与原文相比,增加了“继承汉魏古诗”一短语,改变了愿意。

2. 删减修饰成分。

【例3】2016年高考新课标Ⅰ卷第1题:B.旧史学的研究既缺少实事求是的科学态度,又缺乏科学的考古资料。

因而它受到古史辨派的无情批判。

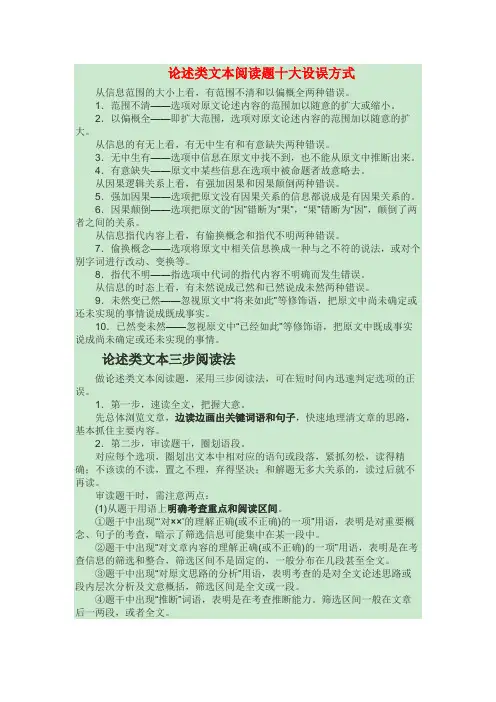

论述类文本阅读题十大设误方式从信息范围的大小上看,有范围不清和以偏概全两种错误。

1.范围不清——选项对原文论述内容的范围加以随意的扩大或缩小。

2.以偏概全——即扩大范围,选项对原文论述内容的范围加以随意的扩大。

从信息的有无上看,有无中生有和有意缺失两种错误。

3.无中生有——选项中信息在原文中找不到,也不能从原文中推断出来。

4.有意缺失——原文中某些信息在选项中被命题者故意略去。

从因果逻辑关系上看,有强加因果和因果颠倒两种错误。

5.强加因果——选项把原文没有因果关系的信息都说成是有因果关系的。

6.因果颠倒——选项把原文的“因”错断为“果”,“果”错断为“因”,颠倒了两者之间的关系。

从信息指代内容上看,有偷换概念和指代不明两种错误。

7.偷换概念——选项将原文中相关信息换成一种与之不符的说法,或对个别字词进行改动、变换等。

8.指代不明——指选项中代词的指代内容不明确而发生错误。

从信息的时态上看,有未然说成已然和已然说成未然两种错误。

9.未然变已然——忽视原文中“将来如此”等修饰语,把原文中尚未确定或还未实现的事情说成既成事实。

10.已然变未然——忽视原文中“已经如此”等修饰语,把原文中既成事实说成尚未确定或还未实现的事情。

论述类文本三步阅读法做论述类文本阅读题,采用三步阅读法,可在短时间内迅速判定选项的正误。

1.第一步,速读全文,把握大意。

先总体浏览文章,边读边画出关键词语和句子,快速地理清文章的思路,基本抓住主要内容。

2.第二步,审读题干,圈划语段。

对应每个选项,圈划出文本中相对应的语句或段落,紧抓勿松,读得精确;不该读的不读,置之不理,弃得坚决;和解题无多大关系的,读过后就不再读。

审读题干时,需注意两点:(1)从题干用语上明确考查重点和阅读区间。

①题干中出现“‘对××’的理解正确(或不正确)的一项”用语,表明是对重要概念、句子的考查,暗示了筛选信息可能集中在某一段中。

②题干中出现“对文章内容的理解正确(或不正确)的一项”用语,表明是在考查信息的筛选和整合,筛选区间不是固定的,一般分布在几段甚至全文。

论述类文本常见错误类型本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March论述类文本常见错误类型一、以偏概全有时命题者故意增删、改动文中表示范围限制或是程度的轻重的词语干扰考生。

主要指空间错位,即以部分代整体(或相反),以个别代一般(或相反),以特殊代普遍。

从而使考生作出错误的判断。

例:⑴斯库耳克拉夫特用“图腾制度”来表示氏族制度。

对此,摩尔根认为:“倘若我们在拉丁语和希腊语中都找不到一个术语来表达这种历史上已经出现过的制度的一切特征和性质,那么,‘图腾制度’这一术语也是完全可以接受的,而且使用这个术语亦自有其便利之处。

”在这里,斯库耳克拉夫特和摩尔根都认为图腾制度就是氏族组织制度。

其实,两者之间是不能画等号的。

图腾制度产生于氏族之前,而氏族形成后,继续沿用过去形成的图腾制度。

所以在氏族社会,尤其是母系氏族社会,普遍实行图腾制度。

原文:所以在氏族社会,尤其是母系氏族社会,普遍实行图腾制度选项:B氏族形成后,继续沿用图腾制度,所以在氏族社会全都施行图腾制度。

例;阅读下面的文字,完成l2-13题。

(2010年广州市一模)论法的精神(法)孟德斯鸠从最一般的意义上讲,法是由事物的本性产生出来的必然关系,也就是事物之间的内在规律。

从这种意义上说,广义的法律指的就是规律。

所有存在物都有它们自己的法律。

人类世界与物质世界一样,拥有自己的法律,但这并不能说明人类世界的秩序同物质世界的秩序一样好。

物质世界的法律是固定不变的,而在人类世界中,由于人具有主观性和任意性,因此人类世界的法律不是固定不变的。

人类自己可以创造法律,但有些法律不是人类所能创造的。

在没有人类之前,按照物质世界的法律,人终究是要出现的。

所以,人出现之前的法律不是人创造的。

即使人出现之后,有些法律也不是人创造的。

在法律制定之前,人们已经有了道德规则,但道德规则的实施缺乏后盾,所以道德规则必须转化成法律规则。

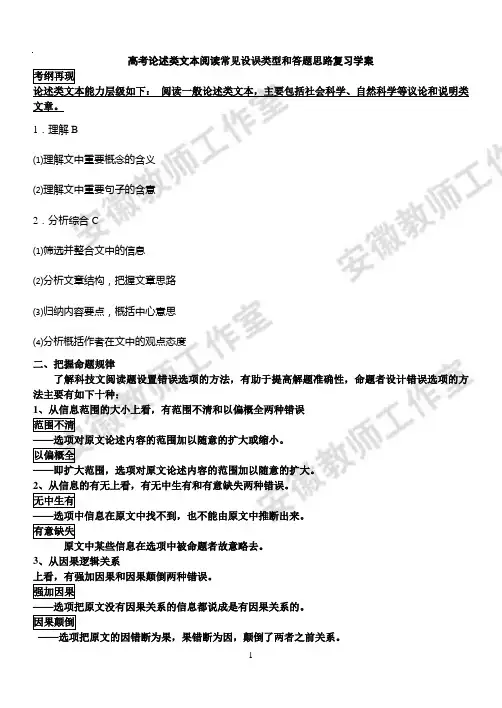

高考论述类文本阅读常见设误类型和答题思路复习学案论述类文本能力层级如下:阅读一般论述类文本,主要包括社会科学、自然科学等议论和说明类文章。

1.理解 B⑴理解文中重要概念的含义⑵理解文中重要句子的含意2.分析综合 C⑴筛选并整合文中的信息⑵分析文章结构,把握文章思路⑶归纳内容要点,概括中心意思⑷分析概括作者在文中的观点态度二、把握命题规律了解科技文阅读题设置错误选项的方法,有助于提高解题准确性,命题者设计错误选项的方法主要有如下十种:——即扩大范围,选项对原文论述内容的范围加以随意的扩大。

原文中某些信息在选项中被命题者故意略去。

3、从因果逻辑关系上看,有强加因果和因果颠倒两种错误。

——选项把原文的因错断为果,果错断为因,颠倒了两者之前关系。

——指选项中代词的指代内容发生错误。

——忽视原文中“将来如此”等修饰语,把原文中尚未确定或还未实现的事情说成既成事实。

已然说成未然——忽视原文中“已经如此”等修饰语,把原文中既成事实说成尚未确定或还未实现的事情。

常见错误类型1、()即以部分替代整体,以局部替代全局,以个别替代一般,从而使考生作出错误的判断。

特别注意重要词语前边的修饰与限制词,例如“一些”“有些”“几乎”“除……之外”“到……为止”“绝大多数”“有时”“全都”“全部”例1、关于中医学与西医学的比较,下列说法中符合原文意思的一项是()(湖南卷第8题)B.中医学能治疗包括中风在内的所有疑难杂症,西医学对这些病则感到束手无策。

【对应文段】比如藏医,很长一个时期,它的传授是在寺庙中以隐秘的方式进行的,它用青藏高原所独有的植物、动物、矿物和食物对患者进行治疗,对包括癌症、中风在内的多种令现代医学棘手的疾病有着较好的疗效。

2、()主要指命题人在解释概念,或转述文意时,故意弄错对象,迷惑考生,使考生误入歧途。

例2、关于宋朝统治者重视“茶马互市”的目的,下列表述错误的一项是()(全国卷l第8题)D.藏族非常喜欢饮茶,以马易茶可以满足他们对茶叶的需求【对应文段】宋朝统治者为什么如此重视“茶马互市”呢?……迫使朝廷同西南地区少数民族保持友好关系,以便集中力量与西北少数民族政权抗衡。

2020论述类文本阅读常见设错判断选项是否以偏概全时,要注意分析文中的多个方面(角度)是否都被涉及到,如果有遗漏,就要考虑选项是否存在问题。

三、混淆时态选项在转述文意时,故意把文中的时态改变,造成选项与文章在表述上出现误差。

典型例题】(2013年新课标全国卷Ⅰ)3.A.从《论语》中可以看出,___的思想是以“仁”为核心,他的思想在中国古代影响很大。

解题思路】选项涉及的文章内容是:___的思想是以“仁”为核心,他的思想在中国古代影响很大。

从这些情形来看,___的思想在中国古代影响很大。

语段中的“___的思想是以‘仁’为核心”是现在时态,而选项中的“___的思想是以‘仁’为核心,他的思想在中国古代影响很大”是过去时态。

突破秘籍】判断选项是否混淆时态时,要注意分析文章中的时态,以及选项是否与文章的时态一致。

四、无中生有选项在转述文意时,故意加入一些原文中没有的内容,造成选项与文章在表述上出现误差。

典型例题】(2013年新课标全国卷Ⅰ)4.B.《论语》中___曾说过:“仁者,非常之人也。

”这说明___认为,仁者在当时的社会中是非常之人。

解题思路】选项涉及的文章内容是:《论语·卫灵公》:“仁者,人也。

何以为非常之人也?”___的意思是说:仁者是普通人,为什么要说他是非常之人呢?文章中并没有说___认为仁者在当时的社会中是非常之人。

突破秘籍】判断选项是否无中生有时,要注意分析文章中是否有涉及到选项中的内容,如果没有,就要考虑选项是否存在问题。

五、曲解文意选项在转述文意时,故意改变原文的意思,造成选项与文章在表述上出现误差。

典型例题】(2013年新课标全国卷Ⅰ)5.C.《论语》中的“君子不器”是说,君子不是器具,而是有道德的人。

解题思路】选项涉及的文章内容是:《论语·雍也》:“君子不器。

”___的意思是说:君子不是器具,不是可以随意使用的工具。

文章中并没有说君子是有道德的人。

突破秘籍】判断选项是否曲解文意时,要注意分析原文的意思,以及选项是否与原文的意思一致。

高考语文复习训练学案6(教)——论述文八大设误题型一、知识点讲解——八大设误陷阱针对性练习1.偷换概念命题者在解释概念或转述文意时,故意弄错对象,或暗中将两个概念的属性、表现、作用、发展趋势等进行了调换或混淆,从而迷惑考生。

例12.张冠李戴命题者将相关信息错置,把属于甲的特点或行为说成是乙的特点或行为,或者前面的条件、原因属于甲而后面的结果却属于乙,等等。

3.无中生有指所给选项中所说的内容在原材料中未涉及,也不能从原文中推断出来。

命题者故意在干扰项里设置原文没有的信息。

例34.混淆因果一般有两种情况:一是因果颠倒,就是把“因”错断为“果”,“果”错断为“因”,颠倒了两者的关系;二是强加因果,就是把没有因果关系的说成是因果关系。

5.以偏概全有时命题者故意增删、改动文中表示范围、条件、数量限制或是程度轻重的词语进行干扰。

主要有空间错位、以部分代全体(或相反)、以个别代一般(或相反)、以特殊代普遍。

从而使考生做出错误的判断。

6.断章取义命题者故意把某一个限制条件漏掉,孤立地截取某一个意思来表达,造成考生对某个意思的片面理解。

7.混淆时态就是指故意把原文中尚未确定或还未实现的设想或推测说成既成事实,使未然和已然混淆。

要重点关注的词语有:已经,曾经,过去;现在,目前;将要,尚未;之前,之后等。

8.主客颠倒就事物而言,有主体和客体;就事物变化发展的矛盾而言,有主要矛盾和次要矛盾;就原因而言,有主因和次因;就表现而言,有主要方面和次要方面。

命题者设计陷阱时,有时会将这些“主体”和“客体”、“主要”的一面和“次要”的一面倒置。

二、高考真题训练【2017新课标Ⅲ】阅读下面的文字,完成1~3题。

(9分)“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”,这是以人为核心的新型城镇化建设的要求,也戳中了一些地方城镇化的软肋。

一些乡村在变为城镇的过程中,虽然面貌焕然一新,但很多曾经让人留恋的东西却荡然无存。

人们或多或少有这样的担忧:快速的、大规模的城镇化会不会使“乡愁”无处安放?要在城镇化进程中留住乡愁,不让“乡愁”变成“乡痛”,一个重要措施是要留住、呵护并活化乡村记忆。