湖南耒阳罗含世系源流湖南耒阳罗含世系源流水之流派不同,各有其源

- 格式:doc

- 大小:164.50 KB

- 文档页数:51

耒阳市概况耒阳市水利局(2011年7月11日)一、地理位置耒水之滨,向阳之城,故称耒阳,是古代四大发明之一造纸发明者蔡伦的故乡,其历史悠久,文化发达,山川秀丽,物产丰富,素有江南明珠之美称。

耒阳早在秦朝置县,取名耒县,因耒水而命名,隶属长沙郡。

西汉高祖时,以其治位耒水之阳,更名耒阳县,隶属桂阳郡。

隋朝改耒阳县属衡山郡。

唐朝复改耒阳县属衡州。

元朝升为州,直隶湖广行省湖南道宣慰司。

明朝复降为县,属衡州府。

之后,一直为县制,属衡州府。

中华人民共和国建立后,仍为县制。

先属衡阳专署,后属湘南行署。

1954年隶属郴县专区。

1983年7月1日由郴州地区划归衡阳市管辖,1986年11月11日经国务院批准为县级市。

1987年2月25日正式成立耒阳市。

历代沿革至今,耒阳已有2200多年历史,是一个古老的县(市)。

耒阳位于湖南省东南部,湘江的中上游,地处东经112°38’至113°13’,北纬26°08’至26°43’之间,北距衡阳50公里;南临广东,是湖南省“五区一廊”的南大门;东北邻安仁县;东南接永兴县;西南与桂阳县相交;西隔舂陵水与常宁市相望;北邻衡南县。

南北长62公里,东西宽58公里,成不规则菱形,土地总面积26.561万公顷二、自然条件1.地质地貌。

耒阳南临广东,北接衡阳,西达桂林,东上井冈。

地处衡阳盆地南缘向五岭山脉地过渡地段。

从东向西,由海拔478.5米(枫泉乡上坳上)递降到70米(集贤乡瓦泥矿);自南向北,由海拔301米(公平圩镇马石岭)递降到70米(新市镇水西村);由西南向西北,从海拔623米(长坪乡破塘村)递降到66米(雅江乡联盟村南门塘),形成东、南、西南高,中、西北部低,自东南向西北形成一个波浪式的倾斜面,恰似一个朝西北开口的马蹄形。

地形较为复杂,山、丘、岗、平地俱全,但岗地、丘陵地貌为主。

山地最高点坪田乡元明坳(海拔845米),地势比降19‰东、南、西南由元明坳、五峰仙、侯憩仙、鼎丰坳、神岭、马仔山等45座海拔500米以上的山峰和165座海拔300~500米的山峰,构成天然屏障,山体连绵,呈弧形展布,山热陡峭,是耒阳市的竹木产地;山地前沿丘陵起伏,海拔200~300米,为市境地的油基地;中部和西北部地势低平,起伏和缓,岗地、平原相间,海拔65~130米左右,是市境鱼米之乡。

中华罗氏世系慨况一、中华罗姓发源于罗山。

中国姓氏研究专家罗文华先生、何光岳先生、中国姓氏研究所所长王大良先生,在《罗姓源流》中说到:原始社会里,有的部落靠捕鸟来维持生活。

以后,善于制造罗网,并用来罗捕飞鸟的部落,就被称为“罗”。

这个罗部落,便是罗姓的最初先民。

这个罗部落,相传是夏商时代芈部落穴熊的一个分支,与荆楚同祖。

在穴熊活动于有熊氏之墟(河南新郑县)和熊山(河南郾城县东35里)的时候,罗部落便活动于熊山之南280里的罗山。

明代史学家顾祖禹《读史方舆纪要》载:“罗山,在(罗山)县南十里,峰峦环抱,隋因以名县,亦谓之龙山,又名小罗山。

县南百里又有大罗山。

”罗山县的命名,并非小罗山的“峰峦环抱”,而是因罗部落最早活动于这一带地方而得名。

大罗山亦同样因此而得名。

《左传·昭公五年》载:“楚子以驷至于罗油”。

又说:“吴败楚于鹊岸,楚子济于罗油”,次于莱山。

清代地理学家、史学家俞正燮在《癸已存稿》中认为罗山就是古罗油,为古罗人活动之地。

所谓罗油即罗山之东的竹竿河,古名谷水,发源于大别山脉的掘山,北流人淮水。

大小罗山正位于大批候鸟南北迁徙的重要鸟站,是罗人以罗网捕鸟最优越的地方。

先民们把穿的衣服叫罗衫、罗衣、罗裙,山叫罗山,水叫罗水,后来先民们西迁甘肃正宁,封爵罗子国,南迁湖南汨罗,所说的罗山罗水都与此有关。

民国时期,这个地方仍是森林茂密,鸟类群集。

农民每于春秋两季的夜晚,在袒露的山冈高地上,燃起大堆篝火,四周再架起围网。

那成千上万的飞鸟,纷纷朝着篝火猛扑俯冲而下,都撞落在篝火四周,大多数都羽落翅折头破血流,或死或伤。

没有死伤的,则被火光照花了眼,弄得晕头转向,四周乱窜,结果都撞入预设的大围网之中。

篝火周围铺起一层厚厚的鸟体,个别振翅欲飞的鸟,也被农民用棍棒击落在地。

人们往往满载而归,享受着这美味佳肴。

近代尚且如此,在三四千年以前的夏商时代,人烟稀少,森林更加稠密,鸟类更为繁多,罗人捕鸟的收获自然就会更多。

罗姓姓氏源流和迁徙分布罗(繁体字:羅):源自于史书称为“祝融八姓”的后裔。

公元前690年,罗国被楚国所灭,于原地另置鄢国。

祝融氏的子孙逐渐南移,最初迁居枝江(今湖北省南部,长江沿岸的枝江县),至周末又南迁至湖南汩罗地区,遂以国名“罗”为氏。

下面是店铺为大家整理的罗姓姓氏源流和迁徙分布,希望大家喜欢!罗姓姓氏源流关于罗姓的来龙去脉,历来许多有关姓氏学的古籍,都有十分详尽的考证,譬如:《名贤氏族言行类稿》指出:“祝融之后,ㄆ姓国,初封宜城,徙枝江,周末,居长沙,汉有梁相罗怀,襄阳记有罗蒙。

”《姓氏考略》:“世本,熊姓,广韵,本自颛顼末胤,受封罗国,子孙以为氏,望出豫章,长沙。

”《通志氏族略》:“罗国之后,一曰祝融之后。

”《魏书》:“破多罗氏,斛瑟罗氏,叱罗氏,皆改为罗氏。

”从以上这些记载看来,罗氏是源自火神祝融氏,祝融氏名黎,是颛顼帝的儿子,祝融的后裔,到了周朝的时候,被封于宜城,称为罗国,当时的宜城,就是现在在湖北省的襄阳,在汉代曾被置为宜城郡。

后来,由于该地为楚国所有,于原地另置鄢国,祝融氏的子孙就逐渐向南迁移,最初迁居于枝江(今湖北省枝江县),至周末定居于湖南长沙,最后还繁衍到现今江西的南昌一带,成为长沙和南昌两地的望族。

唐代的《名贤氏族言行类稿》中,曾经提到罗氏是一个“ㄆ姓”国,所谓“ㄆ姓”,就是历来姓氏学上用以表示源自祝融氏的一个古姓,据《说文通训定声》的记载,鄢、郐、路等姓,都是古时的ㄆ姓国,则论起家世渊源来,罗氏与这五个姓氏,自然也是系出一源的一家人了。

始封于周朝初年的罗国,究竟是从什么时候开始,子孙才“以国为氏”的?根据史书的记载,其始封于宜城,是在周武王得天下后大行封建之时,到了距今约2200年前的春秋末期,宜城为当时的强楚所并,子孙失国南迁,才开始以罗为姓的。

经过漫长的奋斗,罗姓人士在秦汉之际开始崭露头角,当时以迄于三国,南北朝时期,在史书上出现的罗姓名士,绝大多数都是襄阳、长沙和豫章三个地方的人,譬如,三国时曾任蜀汉为太子舍人的罗宪是襄阳人,晋朝曾任武陵太守的罗企生是豫章人,晋室再迁以后深受桓温器重的襄阳太守罗友也是襄阳人。

湖南⽾阳罗含世系源流湖南⽾阳罗含世系源流⽔之流派不同,各有其源湖南⽾阳罗含世系源流⽔之流派不同,各有其源;⼈之姓⽒不同,各有其祖。

⽾阳罗姓始祖罗含,⽣有七⼦,分为七⼤⽀系。

其后裔迁居永兴、安仁、攸县、茶陵、衡南、衡阳、衡⼭、衡东、常宁、桂阳等周边县市的较多,有迁居郴州、永州、邵阳、湘潭、长沙、株洲、益阳、常德等地级市的,还有迁居⼴西、贵州、云南、四川、重庆、江西、浙江、福建、⼴东、湖北、河南、河北、安徽、江苏、⼭东、陕西、⼭西、北京、天津、上海、辽宁、吉林、⿊龙江、⽢肃、新疆等省、直辖市、⾃治区的。

罗含后裔,⽾阳到现在已派衍六⼗代,⼤约6万多⼈,有⼀千七百多年的漫长历史。

⼀、罗含及其上三代简述罗含,字君章,号富和,西晋惠帝元康⼆年(292年)九⽉⼗⼋⽇午时,出⽣于⽾阳县兴业乡⾼冲(今⽾阳市⼤和圩乡莲花村⾼冲),⾸配秦⽒,⽣处端、处严、处正,次配⽥⽒,⽣贵衡、贵春、贵传,三配李⽒,⽣贵海。

据《晋书·罗含传》卷九⼗⼆记载:“含幼孤,为叔母朱⽒所养。

少有志尚,尝昼卧,梦⼀鸟⽂彩异常,飞⼈⼝中,因惊起说之。

朱⽒⽈:‘鸟有⽂彩,汝后必有⽂章。

’⾃此后藻思⽇新。

弱冠,州三辟不就。

含⽗尝宰新淦,新淦⼈杨羡后为含州将,引含为主簿。

含傲然不顾,羡招致不已,辞不获⽽就焉。

及羡去职,含送之到县。

新淦⼈以含旧宰之⼦,咸致赂遗,含难违⽽受之。

及归,悉封置⽽去。

由是远近推服焉。

”西晋愍帝建兴元年(313年),罗含为湘州长沙郡主簿,东晋元帝⼤兴元年(318年)为长沙郡功曹,⼤兴三年(320年)为湘州始兴郡从事。

明帝永昌元年(322年)为长沙郡从事。

成帝咸和三年(328年)为荆州刺史陶侃督护,咸和五年(330年)为江夏郡从事。

咸康元年(335年)为荆州刺史庾亮的主簿。

咸康六年(340年)为荆州刺史庾翼的从事。

穆帝永和元年(345年)为荆州刺史桓温的参军,永和六年(350年)为尚书郎,永和七年(351年)为宜都太守,永和⼗年(354年)为襄阳太守,永和⼗⼆(356年)年为朗中令,升平元年(357年)为散骑常侍,升平⼆年(358年)为廷尉,升平四年(360年)为长沙相。

湖南衡阳耒阳市1987年姓氏统计及主要姓氏源流1987年10月,耒阳市人民政府对52个乡镇23.2073万户(占总户数的82.7%)93.04万人(占总人口的86.6%)的姓氏进行调查,全市共239姓,其中3万人口以上的姓氏有:李21655户,91254人;刘21807户,89873人;谢12757户,44669人;陈9974户,39489人;王12865户,36569人;罗9019户,36169人;贺6498户,32875人;黄7868户,32333人;谭7246户,30359人;梁7227户,30158人。

人口2—3万的姓氏有:曾、曹、张、周、蒋、伍、徐、邓。

人口1—2万的姓氏有:欧阳、谷、郑、肖、段、资、雷、胡。

人口5000至1万的姓氏有:陆、匡、廖、龙、钟、杨、吴、唐、何、朱、黎。

人口1000—5000的姓氏有:许、郭、文、彭、江、姚、孙、熊、濮、夏、袁、蔡、尹、严、邝、林、陶、潘、付、余、邹、董、赵、毛。

人口1000人以下2人以上的姓氏有(以笔划有序):丁、马、万、于、丰、书、户、方、卞、韦、孔、石、左、叶、兰、史、印、包、占、申、冯、代、宁、甘、田、白、芦、召、安、成、齐、米、刑、阮、吕、关、阳、吓、全、任、寻、艾、邱、沈、庞、杜、宋、闵、应、邵、巫、陂、冷、汪、苏、兵、屈、奉、欧、图、岳、宜、单、姜、房、孟、范、尚、宗、昌、易、武、金、饶、晏、洪、涂、郦、骆、修、柳、祝、柏、费、郝、顾、高、倪、侯、秦、莫、敖、席、殷、桂、钱、诸、秧、贾、凌、耿、管、汤、康、章、戚、鸽、崔、梦、谓、盛、常、庾、龚、梅、温、赖、葛、粟、雄、鲁、路、阙、韩、喻、舒、程、童、蓬、楚、僧、雍、蒲、裘、樊、漆、颜、薛、戴、魏、瞿。

1人1姓的有:强、久、贤、咸、郁、洋、尤、玉、阎、宇、雪、时、宾、海、皮、臧、霍、毅、封、扩、刚、枯、穆、祁、始、伦、牛、展、寿、广。

附:姓氏源流李氏系出理氏。

陶之后,代为理官,子孙以官为氏。

福建罗⽒源流初探福建罗⽒,根在哪⾥,源在何⽅?随着《中华罗⽒通谱》福建分会三次会议的召开,随着各⽀族谱的相继出版,随着笔者编著《中华罗⽒⼆⼗五史及福建闽清洋头源流》的进展,随着摘录《福建通志》中罗⽒⼈物传记的完成,福建罗⽒的根,逐渐显现,福建罗⽒的源逐渐清晰。

福建紧邻江西,⽽江西的南昌,是罗⽒的郡望之⼀,豫章郡(其它四郡为:长沙、襄阳、河东、齐郡)奉罗珠为始祖。

江西⼜是罗⽒聚居的⼀个重要的省份,因此,福建罗⽒,⼤部份都是从江西迁徙⽽来,但要考证谁是最早⼊闽,恐怕⽆⽂字可考。

然⽽,不同时期,不同⽀派的罗⽒⼊闽始祖,却有族谱记载,可资参考。

⼀、罗⽒迁徙⼊闽的原因: 1、为了做官。

古代为官作宰,⼤都远离家乡,即要易地为官,所谓“千⾥当官,为了吃穿”。

如汉初,豫章罗⽒始祖罗珠,“⾼帝时(前206—前195),从灌婴、定豫章。

有功德于民,卒官。

⼦孙因家焉。

”《江西通志》134卷),汉代长沙⼈罗宏任交州(今⼴西、⼴东、越南⼀部等)刺史。

(《湖南通志》)汉代成都⼈罗衍“察孝廉,徵博⼠。

”罗衡,四川郫县⼈,任万年县令,⼴汉长;(以上俱《四川通志》)长沙⼈,罗怀,“汉时梁相”。

(明伦《科书集成·⽒族典》)三国时,襄阳⼈罗宪节侯,任巴东太守等职(《三国志·蜀志⼗⼀》);晋代湖南桂阳来阳⼈,湘中琳琅罗含之曾祖⽗罗彦,到浙江临海任太守。

(《晋书·⽂苑》92卷)等举不胜举。

沙县罗⽒的始祖罗周⽂,据谱载唐宪宗元和⼗五年(820年)庚⼦,授沙县尉,俗称:少府,居沙县城西,⼦孙蕃衍。

宋太平兴国三年(978)进⼠,罗彧,参议机务(正⼆品)乞归后,仍知本州事(汀州),⼦孙因“公领汀州刺史迁平和县长乐乡”。

(族谱载) 2、从军。

如闽清罗⽒始祖罗应祥,于元末天下⼤乱时,跟随吉⽔的族⼈⼀起参加朱元璋的明军,⽽后随⼤将汤和,进⼊福建。

因功受封⼟地,⼦孙遂定居。

⼜如漳浦的罗⼠鉁,原籍⼴东饶平⼈,原任泉州中营参将(正三品)改副将(从⼆品),“应募征台湾,以功授左都督(正⼀品,明制),袭骑都尉(正四品)世职。

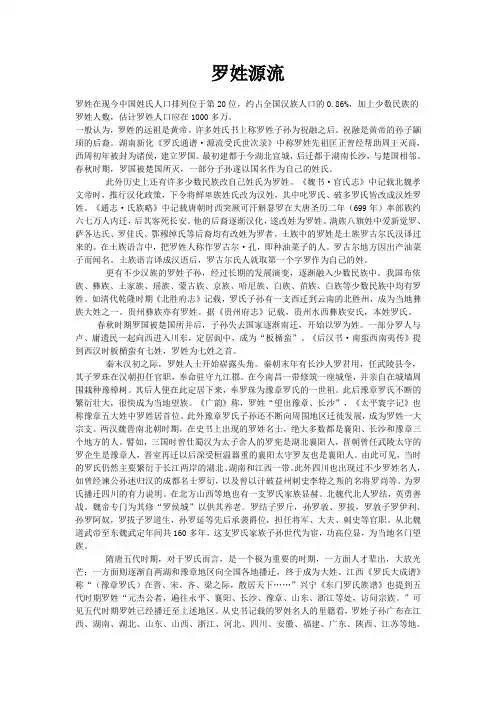

罗姓源流罗姓在现今中国姓氏人口排列位于第20位,约占全国汉族人口的0.86%,加上少数民族的罗姓人数,估计罗姓人口应在1000多万。

一般认为,罗姓的远祖是黄帝。

许多姓氏书上称罗姓子孙为祝融之后。

祝融是黄帝的孙子颛顼的后裔。

湖南新化《罗氏通谱·源流受氏世次录》中称罗姓先祖匡正曾经帮助周王灭商,西周初年被封为诸侯,建立罗国。

最初建都于今湖北宜城,后迁都于湖南长沙,与楚国相邻。

春秋时期,罗国被楚国所灭,一部分子孙遂以国名作为自己的姓氏。

此外历史上还有许多少数民族改自己姓氏为罗姓。

《魏书·官氏志》中记载北魏孝文帝时,推行汉化政策,下令将鲜卑族姓氏改为汉姓,其中叱罗氏、破多罗氏皆改成汉姓罗姓。

《通志·氏族略》中记载唐朝时西突厥可汗斛瑟罗在大唐圣历二年(699年)率部族约六七万人内迁,后其客死长安。

他的后裔逐渐汉化,遂改姓为罗姓。

满族八旗姓中爱新觉罗、萨各达氏、罗佳氏、鄂穆绰氏等后裔均有改姓为罗者。

土族中的罗姓是土族罗古尔氏汉译过来的。

在土族语言中,把罗姓人称作罗古尔·孔,即种油菜子的人。

罗古尔地方因出产油菜子而闻名。

土族语言译成汉语后,罗古尔氏人就取第一个字罗作为自己的姓。

更有不少汉族的罗姓子孙,经过长期的发展演变,逐渐融入少数民族中。

我国布依族、彝族、土家族、瑶族、蒙古族、京族、哈尼族、白族、苗族、白族等少数民族中均有罗姓。

如清代乾隆时期《北胜府志》记载,罗氏子孙有一支西迁到云南的北胜州,成为当地彝族大姓之一。

贵州彝族亦有罗姓。

据《贵州府志》记载,贵州水西彝族安氏,本姓罗氏。

春秋时期罗国被楚国所并后,子孙失去国家逐渐南迁,开始以罗为姓。

一部分罗人与卢、庸遗民一起向西进入川东,定居阆中,成为“板楯蛮”。

《后汉书·南蛮西南夷传》提到西汉时板楯蛮有七姓,罗姓为七姓之首。

秦末汉初之际,罗姓人士开始崭露头角。

秦朝末年有长沙人罗君用,任武陵县令,其子罗珠在汉朝担任官职,奉命驻守九江郡。

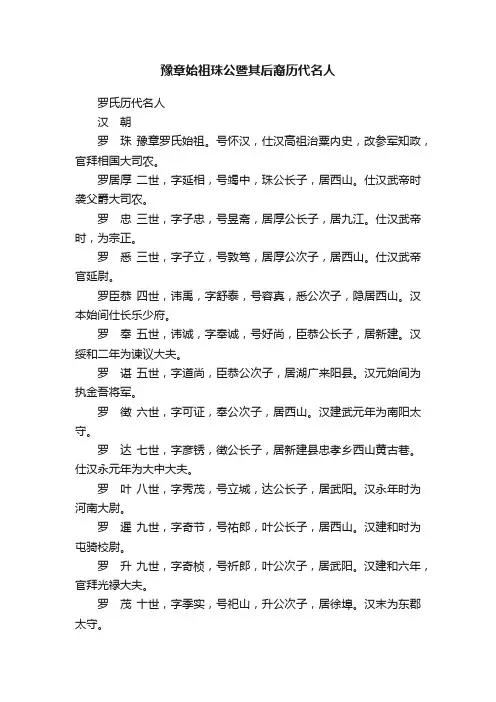

豫章始祖珠公暨其后裔历代名人罗氏历代名人汉朝罗珠豫章罗氏始祖。

号怀汉,仕汉高祖治粟内史,改参军知政,官拜相国大司农。

罗居厚二世,字延相,号竭中,珠公长子,居西山。

仕汉武帝时袭父爵大司农。

罗忠三世,字子忠,号昱斋,居厚公长子,居九江。

仕汉武帝时,为宗正。

罗悉三世,字子立,号敦笃,居厚公次子,居西山。

仕汉武帝官延尉。

罗臣恭四世,讳禹,字舒泰,号容真,悉公次子,隐居西山。

汉本始间仕长乐少府。

罗奉五世,讳诚,字奉诚,号好尚,臣恭公长子,居新建。

汉绥和二年为谏议大夫。

罗谌五世,字道尚,臣恭公次子,居湖广来阳县。

汉元始间为执金吾将军。

罗徵六世,字可证,奉公次子,居西山。

汉建武元年为南阳太守。

罗达七世,字彦锈,徵公长子,居新建县忠孝乡西山黄古巷。

仕汉永元年为大中大夫。

罗叶八世,字秀茂,号立城,达公长子,居武阳。

汉永年时为河南大尉。

罗暹九世,字奇节,号祐郎,叶公长子,居西山。

汉建和时为屯骑校尉。

罗升九世,字奇桢,号祈郎,叶公次子,居武阳。

汉建和六年,官拜光禄大夫。

罗茂十世,字季实,号祀山,升公次子,居徐埠。

汉末为东郡太守。

罗霄十一世,字公盟,茂公次子。

仕三国吴安成郡守,因号罗三总管。

罗佐十二世,字令恭,霄公长子。

仕三国刘先主为折冲中郎将,建兴元年,卒于阵。

晋朝罗育十二世,字令育,冀公次子,居湖广夷陵州宜都县。

仕晋为荣阳令。

罗澄十三世,字公浩,号洁生,令恭公长子,居南昌县黄河陂。

晋武时为兵曹参军。

罗瑭十三世,字公秀,号柏林,令恭公次子。

晋太康时辟佐郡政。

事详于传。

罗文通十四世,字诏贤,瑭公长子,居丰城县。

屡诏不起,因号诏贤先生。

罗文慧十四世,瑭公次子,居丰城县。

仕汉府尚书郎。

罗钟十五世,文通公长子,晋建武时举秀才,戊巳授校尉。

罗铁十五世,文通公次子,隐居象牙岗西源。

晋建武时举秀才,为议郎。

罗铿十五世,文通公三子,隐居象牙岗西源。

晋大兴元年举秀才,为太子舍人。

罗含十六世,讳绥,字君章,赓公子,居湖广耒阳县。

晋建元间桓徵为秘书郎。

罗氏八大始祖,看看你属于那一支?360docimg_0中华民族有着五千多年悠久灿烂的历史文化,姓氏亦是其中的重要组成部分。

据统计,古今姓氏已达六千三百多个之多,今人之姓也有三千五百多个。

姓氏的产生、演变和发展都有其历史原因。

有的以国为姓,有的以爵为姓,有的以邑为姓,有的以其居住地为姓,还有以先人的谥号为姓等等。

在社会的发展过程中,姓氏因各种各样的原因,有的被融合,有的被淘汰,有的被灭绝,还有的被廹改姓。

罗氏族大约有四千一百多年的悠久历史,罗姓也有二千三百多年的长久历史。

罗氏是怎样来的呢?树有根,水有源,我们罗姓的根在哪?源在哪?据有关史料记载,罗氏族发源于中原地区,发展繁荣于江南地区。

罗氏的先祖因善于制造罗网,并在今河南罗山与湖北罗田一带用罗网来捕鸟兽为生而形成的罗部落。

“羅”的本义就是捕鸟的网。

“四”代表网,“糹”表示网是用絲织成的,“隹”代表网中的鸟。

湖南社科院炎黄研究所研究员罗文华、何光岳先生考证:“因善于制造罗网,勤于罗捕鸟类,而称为罗氏族。

”一、开宗始祖祝融公罗氏的先祖可追溯到上古时代的祝融公。

祝融,姬姓,名重黎(也有记为其弟吴回的),黄帝六世孙,娶娇氏,生六子。

父老童,祖父颛顼(上古时代五帝之一高阳氏)。

帝喾时为火正官,有功,能光融天下。

帝喾命曰“祝融”(祝,大也,融,明也。

)都于郐(今河南新郑县)。

《大荒西经》中记载:“颛顼生老童,老童生祝融。

”《汉书·表》中记有:“女禄,颛顼妃,生老童。

娇极,老童妃,生重黎、吴回。

”《左传昭公二十九年》曰:“火正曰祝融。

”火正,即掌管火的官员。

“祝融在位百年,天下冶平,万物咸宜,听弇州之鸣鸟,以作乐歌。

”《史记·楚世家》记录:“高阳(即颛顼)生称,称(即老童)生卷章,卷章生重黎。

重黎为帝喾高辛居火正,甚有功,能光融天下,帝喾命曰祝融。

……(帝喾)诛重黎,而以其弟吴回为重黎后,复居火正,为祝融。

”祝融年老去世后,葬于幽州昌黎(今河北昌黎县),离县城九十里,后人尊称祝融公为开宗始祖。

耒阳市基本情况耒阳市概况耒阳市水利局(2011年7月11日)一、地理位置耒水之滨,向阳之城,故称耒阳,是古代四大发明之一造纸发明者蔡伦的故乡,其历史悠久,文化发达,山川秀丽,物产丰富,素有江南明珠之美称。

耒阳早在秦朝置县,取名耒县,因耒水而命名,隶属长沙郡。

西汉高祖时,以其治位耒水之阳,更名耒阳县,隶属桂阳郡。

隋朝改耒阳县属衡山郡。

唐朝复改耒阳县属衡州。

元朝升为州,直隶湖广行省湖南道宣慰司。

明朝复降为县,属衡州府。

之后,一直为县制,属衡州府。

中华人民共和国建立后,仍为县制。

先属衡阳专署,后属湘南行署。

1954年隶属郴县专区。

1983年7月1日由郴州地区划归衡阳市管辖,1986年11月11日经国务院批准为县级市。

1987年2月25日正式成立耒阳市。

历代沿革至今,耒阳已有2200多年历史,是一个古老的县(市)。

耒阳位于湖南省东南部,湘江的中上游,地处东经112°38’至113°13’,北纬26°08’至26°43’之间,北距衡阳50公里;南临广东,是湖南省“五区一廊”的南大门;东北邻安仁县;东南接永兴县;西南与桂阳县相交;西隔舂陵水与常宁市相望;北邻衡南县。

南北长62公里,东西宽58公里,成不规则菱形,土地总面积26.561万公顷二、自然条件1.地质地貌。

耒阳南临广东,北接衡阳,西达桂林,东上井冈。

地处衡阳盆地南缘向五岭山脉地过渡地段。

从东向西,由海拔478.5米(枫泉乡上坳上)递降到70米(集贤乡瓦泥矿);自南向北,由海拔301米(公平圩镇马石岭)递降到70米(新市镇水西村);由西南向西北,从海拔623米(长坪乡破塘村)递降到66米(雅江乡联盟村南门塘),形成东、南、西南高,中、西北部低,自东南向西北形成一个波浪式的倾斜面,恰似一个朝西北开口的马蹄形。

地形较为复杂,山、丘、岗、平地俱全,但岗地、丘陵地貌为主。

山地最高点坪田乡元明坳(海拔845米),地势比降19‰东、南、西南由元明坳、五峰仙、侯憩仙、鼎丰坳、神岭、马仔山等45座海拔500米以上的山峰和165座海拔300~500米的山峰,构成天然屏障,山体连绵,呈弧形展布,山热陡峭,是耒阳市的竹木产地;山地前沿丘陵起伏,海拔200~300米,为市境地的油基地;中部和西北部地势低平,起伏和缓,岗地、平原相间,海拔65~130米左右,是市境鱼米之乡。

⽾阳与神农制⽾——试⽤多学科的研究⽅法对“⽾阳与神农制⽾”进⾏⼀次⽴体研究林河前⾔⽾阳与神农制⽾的传说⽾是哪⼀种农业⽣产的⼯具制⽾的神农⽒是⼥⼈还是男⼈制⽾的神农⽒距今是⼀万年还是五千年制⽾的神农⽒是中国⼈还是外国⼈制⽾的神农⽒是⼀个⼈还是许多⼈制⽾的神农⽒是陕西⼈还是湖南⼈⽤语⾔学来研究⽾阳为什么叫⽾“⽾”是哪⼀个民族的语⾔结束语前⾔古⼈云:“⼯欲善其事,必先利其器”,俗话说:“磨⼑不误砍柴⼯。

”我们做学问,“⽅法论”是很重要的东西。

由于古代只有正统王朝的⽂献资料,⼀些被正统王朝消灭了的国家,是必须“夷其宗庙、焚其典籍”,不容许它的⽂献资料流传下来的。

即使两千年前那个“富甲全国”、强⼤到能够“问⿍中原”的楚国,它的历史⽂献,也被烧得⼀⼲⼆净,没有流传下来。

因此,我从⼩到⼤,读到的都只有⼆⼗四史和圣⼈之⾔。

很少能听到不同的声⾳。

但是,正统史籍,往往有“成者为王,败者为寇”的偏见,圣⼈之⾔,⼜经常有“为亲者隐”的⽑病,都不能客观地反映历史。

后来出现了考据学与训诂学,研究起来⽐过去客观⼀点了,但因缺乏考古依据,⼜产⽣了“疑古派”,他们否定三皇五帝的存在,把⼤量的古籍考证为“伪书”,有⼀位⼤学者还得出了“夏禹是⼀条⾍”的可笑结论,依然不能客观地反映历史的真⾯⽬。

直到出现了考古学,才纠正了许多考证上的失误和史籍记载与考古发现背道⽽驰的现象。

后来,⼜出现了信息论、系统论、控制论、符号学、模糊学、悖论、哲学、逻辑学、古代社会学、天⽂学、地理学、⽓象学、神话学、民俗学、⽂字学、民族学、民族语⾔学、⽐较学、体质⼈类学、⽂化⼈类学、唯物辩证法、唯物史观等等的研究⽅法,我们的研究视野才能⼀天⽐⼀天开阔,为有些过去⽆法研究的学问,找到了⼀些⽐较可⾏的研究⽅法。

“⽾阳为什么叫‘⽾’”这⼀课题,就是⼀个需要运⽤多学科进⾏⽴体研究才能有所突破的⼤课题。

本⽂就是运⽤多学科对“⽾阳为什么叫‘⽾’”这⼀课题进⾏⽴体研究的⼀次尝试。

寻找罗含的湘中记寻找罗含《湘中记》佚文罗含(292一372),字君章,号富和,东晋桂阳郡耒阳(今湖南耒阳市)人。

他是东晋一位重臣,还是晋代一位多才的文人,同时也是我们耒阳罗姓的始祖。

南朝文学家徐陵在其《徐孝穆集》中记载:“南效奉乘,当求郑默之才;西省文辞,应用罗含之学。

”南朝梁太子萧统在《昭明文集》中记有:“(含)才过吞鸟之声,德迈怀皎之智。

”唐代大督都罗端的墓志铭载录:“含以文锋绮丽,晋烛中州。

”这也从侧面应证了罗含的文才与德行。

一、有关《湘中记》的记载罗含是东晋奇才,号称东晋第一才子,写了不少文章。

其著作有《湘中记》、《更生论》、《兰菊集》、《答孙安国书》等。

《湘中记》是一部有名的游记散文,可惜到元代后期佚失了。

《更生论》是湖南最早的哲学著作。

《兰菊集》是罗含的诗赋文集,也己亡佚。

《答孙安国书》则是罗含与好友孙盛探讨神灭神不灭的回书。

在东晋有孙绰之诗,郭璞之赋,罗含之文之说。

由于罗含的文章朴实、清新、幽雅、富有哲理而被世人传阅,《晋书・罗含传》中记有“所著文章行于世。

” 寥寥七字, 充分说明罗含的文章在东晋与南北朝时很流行。

《湘中记》又名《湘川记》、《湘中山水记》,共三卷,是罗含散文名篇之作。

它记载了晋时湖南中南部山水、湖泊、物产、古迹、传说和逸事,是东晋地记的早期代表作,是后世修志的范本,也是记录湘中历史的极为珍贵的史料,还是中国古代最早的文学作品之一,尤其以山水景物描写见长。

唐代学者刘知�自凇妒吠āぴ邮觥分屑窃兀骸熬胖萃劣睿�万国山川,物产殊宜,风化异俗,….. 辛氏《三秦记》、罗含《湘中记》,此之谓地理书者也。

《湖湘文库》编辑出版委员会在清陈运溶辑刊的《麓山精舍丛书》前言中写道:“晋罗含撰《湘中山水记》,该书《水经注》、《白氏六帖》、《太平御览》均引作《湘中记》。

辑佚文一是记水,二是载山,三是述物产,四是明古迹,是记载湘中历史的极为珍贵的史料。

”从古代文献留传下来的文句中可看出,罗含《湘中记》文字精炼,文辞优美,古籍文献广为引录。

一、罗氏来源远古时代,母系氏族发展时期,虽然出现了农业和畜牧业,大大改变了人类的生活状况,但并不能完全成为生活的主要支柱,古老的采集和狩猎方式仍然保存和继续。

于是,在河南罗山县的罗山(包括湖北罗田县)一带,活动着一支以织网捕鸟为生的罗部落,这便是罗姓最初先民。

罗氏先民起源于伏羲时代,至今有五千多年历史,依源流世次可追朔到“三皇”、“五帝”。

黄帝生昌意,昌意生乾荒、乾荒生颛顼,颛顼生称,称生卷章,卷章生祝融。

祝融者原名吴回,为火正之官,后世称“火神”。

以居列五祀,居火正甚有功,能光融天下。

帝喾命曰:“祝融”。

都于郐国,今河南省新郑县祝融墟。

祝融为我罗部落集团首领时,纳入黄帝氏族大部落集团,因之尊祝融为罗氏开宗始祖,称祝融一世。

二、迁徙史略商殷高宗武丁等历代君王,伐属以夏朝的“荆楚战役”中,罗部落是荆楚的分支,自然难逃厄运,在五十七世祖奎公率领下,随荆楚部族,从新郑避而西迁,择陕西巩昌府陇西县定居。

公元前1010年,先祖匡正公奉命参加周武王伐纣灭商的“牧野战役”中有功,周武王立周王朝后特封匡正公为安南罗国公,封地今湖北宜城,称罗子国,子孙以为氏。

罗国为当时周初所封七十二国之一,罗国创建人匡正公被称为罗姓开国始祖。

周宣王11年(公元前817年),传至十五世彦一公前,罗氏世代袭祖爵,后楚人与罗人遭周王朝威胁,只好从陇西与楚一起南迁到湖北荆山西北面的房县。

公元前740年,楚武王称霸时期,又遭受楚国侵凌,罗国先民向东走出山林,迁到汉水之滨的宜城县。

子孙颠沛流离,有的留居宜城,有的逃离楚地。

春秋战国时期(公元691年)罗子国被楚国所并,直至祝融92世凌甫公助秦复国,遂将都城迁至湖北枝江。

公元前320年,守陇公率领家属二十八人由枝江迁岳州府(今长沙)平江县,至今其屋额曰:“望出长沙”。

汉惠帝元年(公元前194年),珠公助刘邦败楚项羽得天下建立汉室后,封治粟大史,后改称大农令,汉惠帝三年,珠公奉命出守江西九江太守,今南昌东南修筑一座城池,周长十里,城门6座,建城后,珠公亲手于城墙周围种植豫章树,并在此定居,称罗珠为豫章罗氏鼻祖,称珠系一世。

钟氏谱牒研究文献【25】耒阳钟氏源流耒阳钟氏源流始迁祖宜义公、相乾公,元至正间由江西宦游来湘,迁居耒阳。

钟(Zhōng)源流·派语清同治十年(1871)(宁乡)《宁邑钟氏支谱》"序"称鼻祖元海,南宋人,五传妙选,由豫章迁潭州,其孙景仁,生千岭、千驷。

千岭由潭州迁湘乡,为湘乡祖;千驷由潭州迁宁乡,为宁乡祖。

千驷承传七世震,生海、广、兆、浩、祥、万、良、全、川九子。

是谱为海、广、浩三房合修谱。

(旧班派行,自第十世起)绍廷世国子启家邦昌大文明贤才振兴鸿仪耀彩玉德增英诗书继美先泽维新科甲永久湘宁长隆(新班派行)孝修培亦绪承显裕经纶。

清光绪十五年(1889)(邵阳)《钟氏三续族谱》"迁徙图"载始祖宗颖,生祖府,由江西萍乡迁衡阳;祖库、祖应仍居萍乡;祖庠,由江西萍乡迁平江县;祖序,由江西萍乡迁武攸。

祖库生四子:万一,讳辉,字化及,元至正年间由武举授豫章指挥,后调宝庆府,筑室治外东郭;万二,讳胜,字长兴,元至正年间任广西桂林参将,致仕籍邵西梅子岭;万三,字合极,元时授庐陵训导,因家焉;万四,字方字,随长兄落籍邵东淘金溪,万一、万二、万四为迁邵阳始祖。

(班次诗,自第十六世起)尚德继成训诒经裕大贤诗书开世泽孝友定家传。

清光绪元年(1875)(平江、浏阳)《钟氏族谱》"序"称"吾族钟氏系出子姓,始袭封于宋国,继恢绪于颍川。

颍川始祖烈公,为钟离昧之后。

昧有二子,长曰发,次曰接。

发居九江,仍故姓。

接迁颍川,为钟氏望。

接公生烈公,吾族尊烈公为始祖。

"传至宋之尚公,为烈公九十三世孙,有山、岱、峦三子。

山公生友文、友武、友勇,岱公生友盛,峦公生友才、友端、友能。

清康熙雍正间,有文、武、盛三公之子孙徙楚南,"维时,或由粤东之嘉应州,或由福建之汀州,或由江西之赣州、袁州。

"(尚公传下十八世起)恢振连科甲承修定炽昌魁星高北斗名士耀南唐礼乐家声远诗书世德长文章辉上国富贵永传芳。

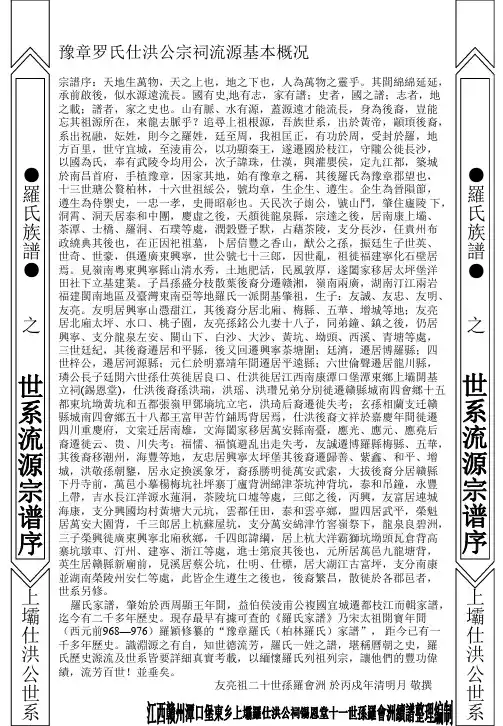

湖南耒阳罗含世系源流水之流派不同,各有其源;人之姓氏不同,各有其祖。

耒阳罗姓始祖罗含,生有七子,分为七大支系。

其后裔迁居永兴、安仁、攸县、茶陵、衡南、衡阳、衡山、衡东、常宁、桂阳等周边县市的较多,有迁居郴州、永州、邵阳、湘潭、长沙、株洲、益阳、常德等地级市的,还有迁居广西、贵州、云南、四川、重庆、江西、浙江、福建、广东、湖北、河南、河北、安徽、江苏、山东、陕西、山西、北京、天津、上海、辽宁、吉林、黑龙江、甘肃、新疆等省、直辖市、自治区的。

罗含后裔,耒阳到现在已派衍六十代,大约6万多人,有一千七百多年的漫长历史。

一、罗含及其上三代简述罗含,字君章,号富和,西晋惠帝元康二年(292年)九月十八日午时,出生于耒阳县兴业乡高冲(今耒阳市大和圩乡莲花村高冲),首配秦氏,生处端、处严、处正,次配田氏,生贵衡、贵春、贵传,三配李氏,生贵海。

据《晋书·罗含传》卷九十二记载:“含幼孤,为叔母朱氏所养。

少有志尚,尝昼卧,梦一鸟文彩异常,飞人口中,因惊起说之。

朱氏曰:‘鸟有文彩,汝后必有文章。

’自此后藻思日新。

弱冠,州三辟不就。

含父尝宰新淦,新淦人杨羡后为含州将,引含为主簿。

含傲然不顾,羡招致不已,辞不获而就焉。

及羡去职,含送之到县。

新淦人以含旧宰之子,咸致赂遗,含难违而受之。

及归,悉封置而去。

由是远近推服焉。

”西晋愍帝建兴元年(313年),罗含为湘州长沙郡主簿,东晋元帝大兴元年(318年)为长沙郡功曹,大兴三年(320年)为湘州始兴郡从事。

明帝永昌元年(322年)为长沙郡从事。

成帝咸和三年(328年)为荆州刺史陶侃督护,咸和五年(330年)为江夏郡从事。

咸康元年(335年)为荆州刺史庾亮的主簿。

咸康六年(340年)为荆州刺史庾翼的从事。

穆帝永和元年(345年)为荆州刺史桓温的参军,永和六年(350年)为尚书郎,永和七年(351年)为宜都太守,永和十年(354年)为襄阳太守,永和十二(356年)年为朗中令,升平元年(357年)为散骑常侍,升平二年(358年)为廷尉,升平四年(360年)为长沙相。

哀帝兴宁元年(363年)为侍中。

海西公大和四年(369年)冬,77岁时辞官归故里耒阳,加封中散大夫,先居老家高冲,后居西湖塘。

东晋简文帝咸康二年(372年)十月十三日午时罗含无疾而终,享年81岁,三年后葬耒阳大义乡五雷仙山顶西隅。

罗含之曾祖罗彦,字俊英,汉后帝建兴三年(225年)为临海太守,配李氏,生二子:罗仁、罗义。

罗仁居耒阳,罗义配黄氏,生二子迁居江西。

景耀四年(261年)致仕居耒阳。

祖父罗仁,字履元,汉后帝延熙八年(245年)授光禄大夫,配张氏长娘,生九子:长子景东,配文氏四娘,生九子,迁居江西。

次子景南(即罗绥),居耒阳。

三子景西,配朱氏细娘,生八子,迁居江西。

四子景北,配胡氏六娘,生四子,迁居江南。

五子景中,配廖氏四娘,生七子,迁居广东。

六子景员,配杨氏三娘,生四子,迁居广西。

七子景佑,配何氏员娘,生三子,迁居福建。

八子景祍,配王氏婉娘,生六子,迁居永州。

九子景元,配武氏娩娘,生六子,迁居安仁。

父罗绥,字景南,后汉景耀三年(260年)为荥阳太守,配刘氏庚娘,生五子:长子罗瑛,号富雄,配彭氏,迁居江西泰和。

次子罗琏,号富贵,配黄氏三娘,迁居江西庐陵。

三子罗珏,号富有,配胡氏四娘,迁居桂阳。

四子罗珪,号富正,配李氏寅娘,迁居黄州。

五子罗含,号富和,居耒阳。

罗含生有七子:长子处端,次子处严,三子处正,四子贵衡,五子贵春,六子贵传,七子贵海,其后裔在耒阳分为七大房。

七大房源流简述如下:二、长房处端世系源流长子处端,字绪远,生于东晋成帝咸和二年(327年),配邓氏,成帝咸康三年(337年)生,生一子:三郎罗溶,于安帝义熙二年(406年)卒,享年70岁。

次配陈氏,成帝咸康三年(337年)生,生四子:四郎罗清、五郎罗源、六郎罗溪、七郎罗濂,于安帝义熙十三年(417年)卒,享年81岁。

处端穆帝永和三年(347年),因战功卓绝授武功大夫,后升镇南将军,镇守边海。

辞仕后,率子从耒阳县城的西湖塘迁居马水良坡,开派马水罗氏。

于安帝隆安五年(401年)卒,享年75岁。

夫妇同葬马水良陂猴山。

3世长子罗溶、三子罗源、四子罗溪、五子罗濂居耒阳县马水良陂(今亮源乡良坡村),次子罗清率子幼举从良陂迁居古酃县(今衡南县冠市镇坪田村),开派湘东罗氏。

罗源之子细一郎幼文、细三郎居马水,后裔无考。

罗溪之子储贤迁居衡阳县慕道乡。

罗濂之子幼才,大约于宋孝武帝年间(454一464年)迁居临湘县(今长沙市)黄甲溪,24世荣三时又从潭州(今长沙市)迁居安仁宜阳,开派宜阳罗氏。

(一)3世罗溶居耒阳马水乡支系罗溶,字秦川,东晋简文帝咸安元年(371年)生,配樊氏,生四子: 幼学、幼成、幼武、幼滨。

罗溶于南朝宋高祖永初二年(421年),因征战有功授咨政大夫,少帝景平元年(423年)征为院事,授马军都总节度使。

文帝元嘉十八年(441年),举兵伐魏有功封忠显侯。

孝武帝孝建三年(456年)卒,享年86岁。

罗溶是含公后裔封爵最高的,名垂青史,为耒阳罗氏争得不少荣誉。

罗溶长子,幼学,字壮行,生于东晋安帝义熙六年(410年),配刘氏,生三子,元黄、元典、元兴居耒阳。

次子幼成,字集大,生于东晋安帝义熙九年(413年),配尹氏,生二子,迁居江西庐陵县(今江西吉安、吉水县)。

三子幼武,字亚文,生于东晋恭帝元熙二年(420年)配陈氏,生三子,迁居江西庐陵县。

四子幼滨,生于南朝宋景平元年(423年),配王氏,生一子,元章,居耒阳,幼滨后裔7世崇德迁居攸县。

3世罗溶世系源流:溶一>幼学、幼成、幼武、幼滨,幼学一>元兴一>知远、知遂、知遐为六世。

知远一>纹伟、纹倩、纹倬,纹伟一>忠宪一>承锡一>宗广、宗伟、宗仁为十世。

知遂一>纹光一>8世忠任,字士重,南朝梁大同十年甲子(544年)七月十六日申时生,配张氏,迁往汉阳汉川县。

知遐一>纹钦一>忠信,字常五,南朝梁大宝元年庚午(550年)十月十二日巳时生,配贺氏,生三子,迁往金华东阳县。

知遐一>纹铎一>忠佳,字作仁,南朝梁大宝二年辛未(551年)十二月初四日辰时生,配胡氏,迁往武昌通山县。

10世宗广,字淮安,隋文帝开皇三年(583年) 生,配李氏,生宇成(即八一郎)。

于唐太宗贞观七年(633年) 授承信郎、副尉节干元帅,为罗氏争得不少荣誉。

贞观十七年(643年) 根据手抄记录,宗广第一次把罗含世系收录于谱,并撰写了耒阳《罗氏始修谱序》。

宗广于唐高宗龙朔三年(663年)卒,享年81岁,夫妇同葬乌子江石福湾未山丑向。

10世宗伟生四子:八二郎宇耀、八三郎宇焕、八四郎宇熠、八九郎宇煌。

宗仁生四子:八五郎、八六郎、八七郎、八八郎,荣哲生二子:宇炳、宇灿,荣兴生一子宇崇,荣瑚生一子宇昭,荣琏生一子宇昞。

11世八一郎宇成、八三郎宇焕、宇炳、宇灿、宇崇等居耒阳马水。

11世八二郎宇耀,字容光,配朱氏,大约唐高宗乾封年间(666-667)迁往福建泉州晋江县,11世八四郎宇熠,字文祯,配史氏,大约唐高宗乾封年间(666-667)迁往贵州遵义怀德司。

11世八九郎宇煌,字若灿,配严氏,大约唐高宗上元年间(674-675)迁往河南南阳桐柏县。

11世八五郎、八六郎、八七郎、八八郎,大约唐高宗咸亨年间(67-673)迁往彰德武安县。

11世宇昭,字世序,大约唐高宗仪凤年间(676-678)迁往陕西汉中南郑县。

11世宇昞,字明也,大约唐高宗仪凤年间(676-678)迁往江西南平当涂县。

10世宗广世系源流:宗广一>宇成一>齐圣一>增瑞一>绍尧一>士懿、士琏,士懿一>令闻一祖创一>联棣一>汝翼、汝安。

祖守一>汝丛。

>汝辅、汝佐为十九世。

汝翼、汝安居马水上库,汝丛、汝辅居乌冲,汝佐迁往临武县。

19世汝冀,字扶程,宗广10世孙,唐文宗开成四年(839年)生,懿宗咸通十年(869年)授管军总辖知兵马事,配贺氏,生一子:章贞,居马水上库。

至23世念一郎时无后裔。

19世汝安,字静验,宗广10世孙,唐武宗会昌三年(843年)生,配许氏,生一子:章明,自良陂猴山移居马水上库。

汝安于后梁末帝贞明元年乙亥(915年)卒,享年73岁。

21世章明长子策名生-子:公纯,居上库,次子策爵生二子:公升、公绪。

公升迁往浙江杭州钱塘县,公绪迁居浙江住州丽水县。

汝安后裔外迁情况:23世甲文迁往蓝山县。

24世时瑞迁往襄阳桃源县,时轲迁往永兴县。

25世际文迁往武冈县,际云迁往湖北公安县。

26世佐宗迁往山东安乐县。

27世洪遂迁往河南获嘉县,罗琬迁往衡阳县,罗文迁往会同县。

28世启延迁往湖北钟祥县,启翠迁往湖州德清县。

30世瑞突迁往宝庆府。

32世攀隆迁往常宁县,顺隆率子崇三郎罗熙、崇五郎罗熊与弟望隆迁往清泉县欧洞歧石。

35世宝真从军居苏州,惟真率子罗让迁居陕西。

36世仕谷率罗金、罗全、罗仝、罗令、罗仑、罗合等六子迁往广西柳州马坪县。

19世汝丛,字而后,宗广10世孙,唐僖宗广明元年(880年)生,配樊氏,生一子:章甫。

章甫率五子从马水乌冲迁往临武县。

19世汝辅,字亮臣,号文炳,宗广10世孙,唐僖宗中和三年(883年)生,昭宗天佑元年(904年)授进勇副尉节干元帅,配夏氏,生一子:章袞,居乌冲。

章衮生二子:策超、策建。

21世策超迁往云南罗次县古压巷口,策建迁往云南大理府云龙州禹甸。

19世汝佐,字默斋,宗广10世孙,唐僖宗光启二年(886年)生,配谷氏,生二子,迁往临武县。

耒阳马水、洲陂、亮源、沙明等四乡罗姓,几乎都是汝安的后裔,分居在马水乡的东升村、马一村、小芬村、山岭村、山田村、积岭村、合江村、桃花村、湖得村、坪田村。

洲陂乡的沅江村、江塘村、膳田村、泉边村、燕中村、青绿村、陆新村、洲陂村、高升村。

亮源乡的良坡村、积明村、双丰村、合心村、良田村、桐木村、余升村、白马村。

沙明乡的和平村、三岭村。

19世汝安世系源流:汝安一>章明一>策名、策爵(其子公升迁居杭州钱塘县),策名一>公纯一>廷忠为二十三世。

23世廷忠,字一斋,即念八郎,后晋天福七年(942年)生,配廖氏,生三子:时雍、时和、时穆。

宋太祖开宝辛未科(971年)进士,累官参知政事(副宰相),太宗雍熙三年(986年)授金紫光禄大夫,为耒阳争得不少光釆。

廷忠于宋开宝八年(975年)二修耒阳罗氏通谱,并写了《罗氏重修谱序》。

于宋真宗祥符七年(1014年)卒,享年73岁,葬橘子冲将军出洞形。

23世廷忠世系源流:廷忠—时雍一>际泰一嗣宋一>洪祥一>启佑绍宋一>洪成一>启迪时和一>际虞一>耀宋一>洪图一>启延时穆一>际会一>柄宋一>洪谔一>启鹏、启后、启衿为二十八世。