结构生物化学第十二章 酶活性的调节

- 格式:pdf

- 大小:1.14 MB

- 文档页数:33

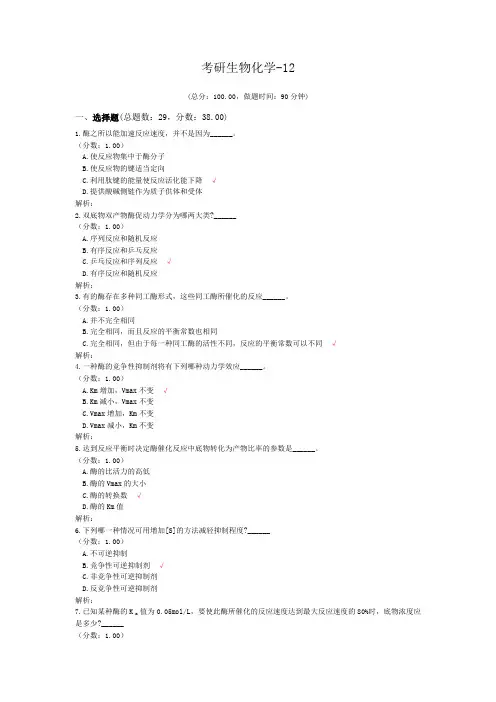

考研生物化学-12(总分:100.00,做题时间:90分钟)一、选择题(总题数:29,分数:38.00)1.酶之所以能加速反应速度,并不是因为______。

(分数:1.00)A.使反应物集中于酶分子B.使反应物的键适当定向C.利用肽键的能量使反应活化能下降√D.提供酸碱侧链作为质子供体和受体解析:2.双底物双产物酶促动力学分为哪两大类?______(分数:1.00)A.序列反应和随机反应B.有序反应和乒乓反应C.乒乓反应和序列反应√D.有序反应和随机反应解析:3.有的酶存在多种同工酶形式,这些同工酶所催化的反应______。

(分数:1.00)A.并不完全相同B.完全相同,而且反应的平衡常数也相同C.完全相同,但由于每一种同工酶的活性不同,反应的平衡常数可以不同√解析:4.一种酶的竞争性抑制剂将有下列哪种动力学效应______。

(分数:1.00)A.Km增加,Vmax不变√B.Km减小,Vmax不变C.Vmax增加,Km不变D.Vmax减小,Km不变解析:5.达到反应平衡时决定酶催化反应中底物转化为产物比率的参数是______。

(分数:1.00)A.酶的比活力的高低B.酶的Vmax的大小C.酶的转换数√D.酶的Km值解析:6.下列哪一种情况可用增加[S]的方法减轻抑制程度?______(分数:1.00)A.不可逆抑制B.竞争性可逆抑制剂√C.非竞争性可逆抑制剂D.反竞争性可逆抑制剂解析:7.已知某种酶的K m值为0.05mol/L,要使此酶所催化的反应速度达到最大反应速度的80%时,底物浓度应是多少?______(分数:1.00)A.0.04mol/LB.0.8mol/LC.0.2mol/L √D.1.0mol/L解析:8.酶促反应的初速度与下列哪项有关?______(分数:1.00)A.与酶浓度成正比√B.与底物浓度无关C.Km值成正比D.与温度成正比解析:9.酶促反应降低反应活化能的能量来源于______。

13第十二章-物质代谢的整合与调节第十二章物质代谢的整合与调节框12-1代谢整体性认识的形成和发展1941年F. Lipmann提出ATP循环学说,1948年E. Kennedy和A. Lehninger发现电子传递链,确立了物质代谢与能量代谢的联系。

20世纪上叶,科学家在解析物质分解、合成代谢途径时,结合酶促反应机制,揭示了底物、代谢产物对代谢的调节作用。

1922年F. G. Banting发现胰岛素,其他激素也陆续被发现。

1939年A. V. Schally发明放射免疫分析技术,该技术及其他相关技术的应用促进了激素作用机制研究,揭示了神经一激素在物质代谢调节中的核心地位。

1963年Monod等提出的别构调节和1979年E. G. Krebs 和J. A. Beavo提出的化学修饰调节理论将酶活性调节与激素等的信号转导途径相联系。

至20世纪80-90年代,大量的科学研究发现将机体内外环境刺激、神经内分泌改变、细胞信号转导、酶/蛋白质结构变化、基因表达改变、物质及能量代谢变化联系在一起,形成复杂的代谢及其调节网络。

随着当代“组学”研究的开展,将会更加深入地认识机体组织器官之间、各种物质代谢之间的联系和协调及其随内外环境变化而变化的规律。

第一节物质代谢的特点一、体内各种物质代谢过程互相联系形成一个整体在体内进行代谢的物质各种各样,不仅有糖、脂、蛋白质这样的大分子营养物质,也有维生素这样的小分子物质,还有无机盐、甚至水。

它们的代谢不是孤立进行的,同一时间机体有多种物质代谢在进行,需要彼此间相互协调,以确保细胞乃至机体的正常功能。

事实上,人类摄取的食物,无论动物性或植物性食物均同时含有蛋白质、脂类、糖类、水、无机盐及维生素等,从消化吸收开始、经过中间代谢、到排泄,这些物质的代谢都是同时进行的,且互有联系、相互依存。

如糖、脂在体内氧化释出的能量可用于核酸、蛋白质等的生物合成,各种酶蛋白合成后又催化糖、脂、蛋白质等物质代谢按机体的需要顺利进行。

第十二章分子生物学常用技术及应用【授课时间】3学时【目的要求】1.掌握基因工程与重组DNA技术相关概念,核酸分子杂交、探针、PCR、DNA 芯片技术、基因诊断和基因治疗的概念。

2.熟悉重组DNA技术、PCR的基本原理及基本反应步骤。

3.了解基因工程在医学中的应用,PCR 的主要用途。

4.了解DNA芯片技术的原理与方法,基因诊断与基因治疗的应用。

【教学内容】1.一般介绍:基因工程2.一般介绍:核酸分子杂交技术3.一般介绍:聚合酶链反应4.一般介绍:DNA芯片技术5.一般介绍:基因诊断与基因治疗【授课学时】3学时第十二章分子生物学常用技术及应用第一节基因工程第二节核酸分子杂交技术第三节聚合酶链反应第四节 DNA芯片技术第五节基因诊断与基因治疗第一节基因工程噬菌体(bacteriophage,phage)是感染细菌的一类病毒,因其寄生在细菌中并能溶解细菌细胞,所以称为噬菌体。

用于感染大肠杆菌的λ噬菌体改造成的载体应用最为广泛。

(一)目的基因的制备目的基因是指所要研究或应用的基因,也就是需要克隆或.基因组DNA文库cDNA文库.聚合酶链式反应(polymerase chain reaction.化学合成(二)目的基因与载体的连接将目的基因或序列插入载体,主要通过DNA(二)Northern 印迹杂交Northern 印迹杂交是指将待测RNA 样品经电泳分离后转移到固相支持物上,然后与标记的核酸探针进行杂交,检测的方法。

其基本原理和基本过程与印迹杂交主要用于检测各种基因转录产物的大小、转录的量及其变化。

(三)斑点及狭缝印迹杂交分子杂交实验①②③目录三、探针的标记(一)探针的特征探针的特点:①要加以标记、带有示踪物,便于杂交后检测,②应是单链,若为双链用前需先行变性为单链;③具有高度特异性,只与靶核酸序列杂交;④标记的探针应具有高灵敏度、稳定、标记方法简便、安全。

(二)探针的种类及制备探针第四节 DNA芯片技术第五节基因诊断与基因治疗。

第一章 1.氨基酸的等电点( PI )(isoelectric point ): 在某一PH的溶液中, 氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相同, 成为碱性离子, 呈电中性, 此时溶液的PH称为该氨基酸的等电点。

2.谷胱甘肽(GSH): 由Glu、Cys、Gly组成, 分子中半胱氨酸的巯基是该化合物的主要功能基团。

(1)是体内重要的还原剂, 保护蛋白质和酶分子中的巯基免遭氧化, 使蛋白质处于活性状态。

(2)具有嗜核性, 与外源的嗜电子毒物(致癌剂、药物)结合, 从而阻断这些化合物与DNA.RNA或蛋白质结合, 以保护机体免遭毒物侵害。

3.蛋白质的一级结构(primary structure): 在蛋白质分子中, 从N-端至C-端的氨基酸排列顺序。

稳定其主要化学键是肽键和二硫键。

4.蛋白质的二级结构(secondary structure): 指蛋白质分子中某一段肽链的局部空间结构, 即该段肽链主链骨架原子的相对空间位置。

稳定它的主要化学键是氢键。

主要包括α螺旋、β折叠、β转角、无规卷曲。

5、肽单元(肽平面)(peptide unit):多肽分子中肽键的6个原子(Cα1.C.O、N、H、Cα2)位于同一平面, 即肽单元。

是蛋白质二级结构的主要结构单位。

6.α螺旋(α-helix):以α碳原子为转折点, 以肽键平面为单位, 盘曲成右手螺旋的结构。

螺旋上升一圈含3.6个氨基酸残基, 螺距0.54nm。

氨基酸的侧链伸向螺旋的外侧。

螺旋的稳定是靠氢键。

氢键方向与长轴平行。

7、蛋白质的三级结构(tertiary structure):指整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置, 即整条肽链所有原子在三维空间的排布位置。

其形成与稳定主要依靠次级键, 如疏水键、盐键、氢键、范德华力等。

8、结构域(domain):是三级结构层次上的局部折叠区, 折叠得较为紧密, 各有独特的空间构象, 并承担不同的生物学功能。

9、分子伴侣(molecular chaperons): 一类帮助新生多肽链正确折叠的蛋白质。

酶的别构调节名词解释生物化学酶作为生物体内催化化学反应的重要因素,参与调控细胞代谢和生命活动的各个方面。

而酶的活性和功能可以受到许多因素的影响,其中别构调节就是一种重要的调节机制。

别构调节是指通过与酶结合而在酶活性和功能上产生调节作用的小分子物质。

这些小分子物质可以结合到酶的特定结构域上,从而改变酶的构象和活性。

别构调节剂通常是生物体内的代谢产物或信号分子,通过与酶发生相互作用来调节酶的活性,影响细胞内的化学反应速率。

别构调节可以分为激活剂和抑制剂两种。

激活剂是能够增强酶活性的物质,它们通过结合到酶上,改变酶的构象,使得酶与底物结合更加紧密,增加催化速率。

典型的激活剂包括某些金属离子、辅酶和荷尔蒙等。

抑制剂则是能够抑制酶活性的物质,它们通过结合到酶上,阻碍底物与酶的结合,降低催化速率。

抑制剂可以分为竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂两种。

竞争性抑制剂与底物争夺酶的结合位点,降低底物的结合能力,从而抑制酶的活性。

而非竞争性抑制剂则与酶的其他结合位点结合,改变酶的构象,降低酶的催化效率。

别构调节在细胞内起到重要的调控作用。

通过别构调节,细胞可以根据内外环境的变化来调整酶的活性,以适应不同的生理需求。

例如,在细胞内能量代谢过程中,磷酸果糖激酶是一种关键的酶,负责调控糖代谢途径。

当细胞内葡萄糖浓度高时,AMP会结合到磷酸果糖激酶上,激活它的催化活性,促进糖的分解。

而当细胞内葡萄糖浓度低时,ATP会结合到磷酸果糖激酶上,抑制它的催化活性,阻碍糖的分解,从而保持能量供应的平衡。

除了在细胞内代谢调节中的作用外,别构调节还在许多生物学过程中发挥重要功能。

比如,在免疫系统中,别构调节可以调控信号传导途径,控制免疫细胞的活性和功能。

在神经系统中,别构调节可以调控神经递质的合成和释放,影响神经信号传递过程。

在植物生长发育中,别构调节也起到关键的调节作用,控制植物的生长方向和发育阶段。

总而言之,酶的别构调节是一种通过小分子物质与酶相互作用来调控酶活性和功能的重要调节机制。

第四节酶的调节2015-07-06 71620 0细胞内许多酶的活性是可以调节的。

通过适当的调节,有些酶可在有活性和无活性、或者高活性和低活性两种状态之间转变。

此外,某些酶在细胞内的量可以发生改变,从而改变酶在细胞内的总活性。

细胞根据内外环境的变化而调整细胞内代谢时,都是通过对关键酶的活性进行调节而实现的。

一、酶活性的调节是对酶促反应速率的快速调节细胞对现有酶活性的调节包括酶的别构调节和酶促化学修饰调节,它们属于对酶促反应速率的快速调节。

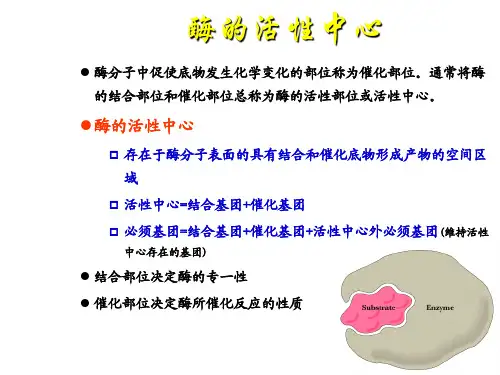

(一)别构效应剂通过改变酶的构象而调节酶活性体内一些代谢物可与某些酶的活性中心外的某个部位非共价可逆结合,引起酶的构象改变,从而改变酶的活性,酶的这种调节方式称为酶的别构调节(allosteric regulation),也称为变构调节。

受别构调节的酶称为别构酶( allosteric enzyme),引起别构效应的物质称为别构效应剂(allosteric effector)。

酶分子与别构效应剂结合的部位称为别构部位( allosteric site)或调节部位( regulatory site)。

有些酶的调节部位与催化部位存在于同一亚基;有的则分别存在于不同的亚基,从而有催化亚基和调节亚基之分。

根据别构效应剂对别构酶的调节效果,有别构激活剂( allosteric activator)和别构抑制剂( allosteric inhibitor)之分。

别构效应剂可以是代谢途径的终产物、中间产物、酶的底物或其他物质。

别构酶分子中常含有多个(偶数)亚基,具有多亚基的别构酶也与血红蛋白一样,存在着协同效应,包括正协同效应和负协同效应。

如果效应剂与酶的一个亚基结合,此亚基的别构效应使相邻亚基也发生别构,并增加对此效应剂的亲和力,这种协同效应称为正协同效应;如果后续亚基的别构降低对此效应剂的亲和力,则称为负协同效应。

如果效应剂是底物本身,正协同效应的底物浓度曲线为S形曲线(图3 -18)。