高中化学解题方法--结晶水合物的析出

- 格式:doc

- 大小:65.50 KB

- 文档页数:3

第55讲无机化工流程题的解题策略复习目标 1.培养从试题提供的新信息中准确地提取实质性内容,并与已有知识块整合重组为新知识块的能力。

2.培养将实际问题分解,通过运用相关知识,采用分析、综合的方法,解决简单化学问题的能力。

3.培养将分析和解决问题的过程及成果用正确的化学术语及文字、图表、模型、图形等表达并做出解释的能力。

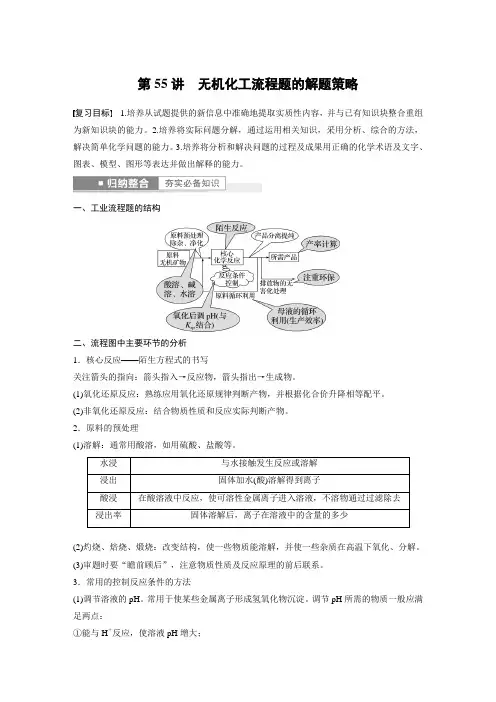

一、工业流程题的结构二、流程图中主要环节的分析1.核心反应——陌生方程式的书写关注箭头的指向:箭头指入→反应物,箭头指出→生成物。

(1)氧化还原反应:熟练应用氧化还原规律判断产物,并根据化合价升降相等配平。

(2)非氧化还原反应:结合物质性质和反应实际判断产物。

2.原料的预处理(1)溶解:通常用酸溶,如用硫酸、盐酸等。

水浸与水接触发生反应或溶解浸出固体加水(酸)溶解得到离子酸浸在酸溶液中反应,使可溶性金属离子进入溶液,不溶物通过过滤除去浸出率固体溶解后,离子在溶液中的含量的多少(2)灼烧、焙烧、煅烧:改变结构,使一些物质能溶解,并使一些杂质在高温下氧化、分解。

(3)审题时要“瞻前顾后”,注意物质性质及反应原理的前后联系。

3.常用的控制反应条件的方法(1)调节溶液的pH。

常用于使某些金属离子形成氢氧化物沉淀。

调节pH所需的物质一般应满足两点:①能与H+反应,使溶液pH增大;②不引入新杂质。

例如:若要除去Cu2+中混有的Fe3+,可加入CuO、CuCO3、Cu(OH)2、Cu2(OH)2CO3等物质来调节溶液的pH,不可加入NaOH溶液、氨水等。

(2)控制温度。

根据需要升温或降温,改变反应速率或使平衡向需要的方向移动。

(3)趁热过滤。

防止某物质降温时析出。

(4)冰水洗涤。

洗去晶体表面的杂质离子,并减少晶体在洗涤过程中的溶解损耗。

4.常用的提纯方法(1)水溶法:除去可溶性杂质。

(2)酸溶法:除去碱性杂质。

(3)碱溶法:除去酸性杂质。

(4)氧化剂或还原剂法:除去还原性或氧化性杂质。

(5)加热灼烧法:除去受热易分解或易挥发的杂质。

专题四:中学化学计算题常见方法及策略二. 知识要点及例题:(一)化学计算中的转化策略1. 由陌生转化为熟悉。

在解题过程中,当接触到一个难以解决的陌生问题时,要以已有知识为依据,将所要求解的问题与已有知识进行比较、联系,异中求同,同中求异,将陌生转化为熟悉,再利用旧知识,解决新问题。

[例1] 现有25℃的硫酸铜饱和溶液300克,加热蒸发掉80克水后,再冷却到原来的温度,求析出CuSO4·5H2O多少克(已知25℃时,CuSO4的溶解度为20克)。

[例2] 溶质质量分数为3x%和x%的两种硫酸等体积混合后,混合液中溶质的质量分数是()A. 2x%B. 大于2x%C. 小于2x%D. 无法计算2. 由局部转化为整体。

复杂的化学问题,往往是由几个小问题组合而成,若将这些小问题孤立起来,逐个分析解决,不但耗时费力,且易出错。

如能抓住实质,把所求问题转化为某一整体状态进行研究,则可简化思维程序,收到事半功倍之效。

[例3] 有一包FeSO4和Fe2(SO4)3的固体混合物,已测得含铁元素的质量分数为31%,则混合物中硫元素的质量分数是____。

[例4] 有一放置在空气中的KOH固体,经测定,其中含 KOH 84.9%,KHCO35.1%,K2CO32.38%,H2O 7.62%。

将此样品若干克投入 98克10%的盐酸中,待反应完全后,再需加入20克10%的KOH溶液方能恰好中和。

求蒸发中和后的溶液可得固体多少克。

3. 由复杂转化为简单著名数学家华罗庚教授曾经说过:“把一个较复杂的问题‘退’成最简单、最原始的问题,把这最简单、最原始的问题想通了,想透了……”然后各个击破,复杂问题也就迎刃而解,不攻自破了。

华罗庚教授所说的“退”,就是“转化”,这种“退”中求进的思维策略常被用于解决复杂的化学问题。

[例5] 向1000克未知溶质质量分数的硫酸铜溶液中加入一定量的氢氧化钠溶液,过滤、干燥后得到蓝色固体19.6克。

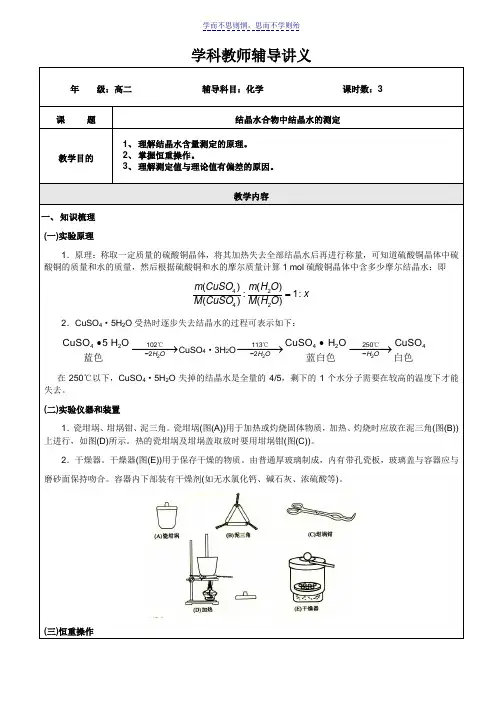

《10.2结晶⽔合物中结晶⽔含量的测定(第⼀课时)》教案《10.2结晶⽔合物中结晶⽔含量的测定(第⼀课时)》教案松江四中李婉⼀、设计思路1.教材分析本节课是沪科版《化学》⾼⼆年级第⼀学期第⼗章“学习⼏种定量测定⽅法”第⼆节“结晶⽔合物中结晶⽔含量的测定”第⼀课时内容。

第⼗章共有三个定量实验:“测定1mol⽓体的体积”“结晶⽔合物中结晶⽔含量的测定”“酸碱滴定”,其中“测定1mol⽓体的体积”是拓展型课程内容,因此“结晶⽔合物中结晶⽔含量的测定”就成为本章的第⼀个定量实验,是学⽣学习定量测定⽅法的第⼀课,也是学⽣学习的第⼀种定量测定⽅法——重量法。

因此,本节课设计思路:既然是第⼀课,那么本节课的任务是带领学⽣进⼊定量测定实验的殿堂,在完成本节课后对定量实验的核⼼——“精准性”留下深刻的印象。

教学设计让学⽣在测定物质组成的过程中,始终围绕着“精准性”徐徐展开内容,感受“精准性”在定量测定中的意义和价值,为后⾯学习“中和滴定”和拓展型课程中的“⽓体摩尔体积的测定”、“⼩苏打中碳酸氢钠的含量测定”打好基础。

2.教学基本要求分析《上海市⾼中化学学科教学基本要求》中指出:⾼中阶段共学习5个定量实验,按基础性课程和拓展型课程的顺序,分别是“配制⼀定物质的量浓度的溶液”、“结晶⽔合物中结晶⽔含量的测定”、“中和滴定”、“⽓体摩尔体积的测定?”、“⼩苏打中碳酸氢钠的含量测定?”。

其中对“结晶⽔合物中结晶⽔含量的测定”的学习⽔平要求:知识⽔平C级,技能⽔平C级;即知识达到运⽤层⾯,能将所学内容应⽤到新的情境中,并⽤于解决简单的问题;技能达到设计层⾯,能根据具体情境的需要,选择、组合相关实验操作,解决问题。

虽然,在⾼⼀年级学习“配制⼀定物质的量浓度的溶液”时初次接触了定量实验,但对定量实验的“精准性”核⼼只有⼀个模糊的印象,技能⽔平也只要求达到B级:能规范、熟练地完成某种操作的⽔平。

⽽本节课要在其基础上,技能⽔平有所提⾼,要求达到C级设计⽔平;但是在具体要求⼀栏的描述中,并没有出现设计⽅案四个字,⽽是解释实验原理、复述恒重操作要点的概念和操作要点、描述实验步骤、归纳仪器使⽤要点。

结晶水合物析晶计算的解题思路湖南省长沙市麓山国际实验学校(410006)吉仕怀有关溶解度的计算历来是高考的重点,但近年来的高考试题中有关析晶计算通常以选择题出现,而以大题出现的几率不大,因此该考点成了考生容易忽视的一个冷点。

在高考后段复习中,应强化析晶计算的有关练习。

下面略举两例说明其解题思路。

例1:80℃时,饱和硫酸铜溶液310g,加热蒸发掉100g水,再冷却至30℃,可析出多少克胆矶(80℃硫酸铜S=55g,30℃S=25g)【解析】解法1、析出晶体后的溶液仍为饱和溶液,所以析晶之后饱和溶液中水和溶质的质量比=100:S。

设80℃310g饱和溶液中含xg水,则310g:X=(100+55):100,X=200g。

溶质质量为(310-200)g=110g。

蒸发100g水后,设析出胆矾的质量为y,则其中含结晶水为9y/25g,无水硫酸铜为16y/25g,析晶后溶液中余下水(200-100-9y/25)g,余下溶质的质量为(110-16y/25)g.30℃时,硫酸铜的溶解度为25g,所以析出晶体后,饱和溶液中溶质和溶剂的质量比为25:100。

所以,(200-100-9y/25)g:(110-16y/25)g=100:25解出y=154g解法2:析晶前溶质质量为110g,析出晶体质量为y。

溶液中溶质质量为(110-16y/25)g,饱和溶液的质量为(310-100-y)g。

所以(100+25):25=(310-100-y)g:(110-16y/25)g解出y=154g解法3:用守恒法。

原溶液中溶质质量=析晶后饱和溶液中溶质质量+晶体中的溶质质量。

设析出xg胆矾,其中硫酸铜的质量为16x/25,结晶水的质量为9x/25。

蒸发水和冷却后,溶液中溶剂的质量为100-9x/25。

根据30℃硫酸铜的溶解度可知:析出晶体后溶质的质量:溶剂质量=25:100,所以溶质质量=[25(100-9x/25)÷100]g。

高考化学解题方法:结晶水合物的析出溶液中晶体的析出是初中学习的内容,初中学习时要求低,不能满足于高考的需要,因此有必要深入学习。

●难点请试做下列题目,然后自我界定学习本篇是否需要。

t ℃时向a g 饱和Na 2CO 3(aq)中加入1.06 g 无水Na 2CO 3,搅拌后静置,冷却到原温度,结果溶液全部变为晶体(Na 2CO 3·10H 2O)。

求:(1)S (Na 2CO 3)与a 的关系式,S =_____________(S 代表溶解度)。

(2)a 的取值范围。

●案例探究[例题]已知某温度下,无水Na 2CO 3的溶解度是10.0 g/(100 g 水)。

在该温度下,向足量的饱和Na 2CO 3(aq)中加入1.06 g 无水Na 2CO 3,搅拌后静置。

试求最终所得晶体的质量。

命题意图:考查学生对析出结晶水合物的计算能力。

知识依托:溶解度的概念和计算。

错解分析:常见错解有三:一是忽略析出的碳酸钠晶体中含有结晶水,二是不知道析出的碳酸钠晶体中含多少结晶水,三是认为析出的碳酸钠晶体中只含有1.06 g 碳酸钠和相应的结晶水。

解题思路:解答本题有两种方法,一是过程思维法,二是终态思维法。

方法1(过程思维法):先求加入的 1.06 g 无水Na 2CO 3形成并析出晶体的质量m 1(Na 2CO 3·10H 2O)及溶液中由此减少的水的质量m 1(H 2O)Na 2CO 3 ~ Na 2CO 3·10H 2O ~ 10H 2O106 g286 g 180 g 1.06 g m 1(Na 2CO 3·10H 2O) m 1(H 2O)m 1(Na 2CO 3·10H 2O)=2.86 gm 1(H 2O)=1.80 g 再求溶解在1.80 g 水中Na 2CO 3的质量m 2(Na 2CO 3),及这些Na 2CO 3析出所形成晶体的质量m 2(Na 2CO 3·10H 2O)和溶液由此而减少水的质量m 2(H 2O)m 2(Na 2CO 3)=g 100g 1.80g 10.0 =0.180 g Na 2CO 3 ~ Na 2CO 3·10H 2O ~ 10H 2O106 g 286 g 180 g0.180 g m 2(Na 2CO 3·10H 2O) m 2(H 2O)m 2(Na 2CO 3·10H 2O)=0.486 gm 2(H 2O)=0.306 g 依次类推,求m 3(Na 2CO 3)及m 3(Na 2CO 3·10H 2O)和m 3(H 2O),直至所得晶体质量m i (Na 2CO 3·10H 2O)在∑=n i i m 1(Na 2CO 3·10H 2O)的和中可以忽略为止。

如何教好有关晶体析出的计算题

李振山

【期刊名称】《青海民族大学学报》

【年(卷),期】1994(000)004

【摘要】在初中化学教学中,计算题的教学既是重点也是难点,尤其关于条件改变时从饱和溶液中析出晶体的计算题,学生更加难以掌握。

通过多年的教学,笔者认为如果多采用几种不同的方法,通过不同的渠道,对于同一类型的题目进行殊途同样的教学,就能使学生对问题的本质透彻理解、融合贯通,从而达到举一反三、触类旁通的效果。

例如:

【总页数】2页(P91-92)

【作者】李振山

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】G633.8

【相关文献】

1.饱和溶液析出结晶水合物问题的多种解法——以硫酸铜饱和溶液析出晶体的计算为例 [J], 周来友;

2.晶体结构计算题型归类例析 [J], 肖同富

3.全国卷中常见的晶体计算题型 [J], 庞玉莹;

4.离子晶体结构中一道计算题的几何证明 [J],

5.浸出法制取大豆油黄色结晶体析出物的测定分析与防控措施 [J], 王丕新;王彬

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

非常道Җ㊀重庆㊀王㊀明㊀㊀高中所涉及的从溶液中析出晶体,主要包含蒸发结晶和冷却结晶两种常用方法.蒸发结晶初中已有所涉及,高中人教版«必修1»第一章粗盐提纯中也有相关实验操作;冷却结晶在高中人教版«选修5»第一章分离和提纯有机物的重结晶实验中也有所提及.变温结晶在近年的模拟题甚至高考题中也有所体现,这类题目出现时往往又会同时出现溶解度曲线图.读图㊁识图和用图的能力在化学考试中显得特别重要,可以预见在新技术㊁新方法㊁新仪器和新理论层出不穷的现代社会,对图象和图表的分析会越来越重要,这也体现了化学的学科特点 四重表征 宏观㊁微观㊁符号和曲线.上述两种变温结晶实验方法出现在教材中的不同位置,高三一轮复习中应将分散的知识点㊁凌乱的知识线梳理概括形成结构化的知识块㊁系统化的知识网,利于学生有序存储㊁提取和运用.只有抓住结构化的核心知识组织教学,才能最终转化为学生的素养.1㊀考题中的问题呈现模型建构1 1㊀常见问题问题1㊀如何从N a C l 溶液中得到N a C l 固体?简述其实验操作.ʌ问题分析ɔ温度改变时N a C l 溶解度变化不大,故最好采用蒸发结晶析出固体.实验操作为:将N a C l 溶液在蒸发皿中加热浓缩至出现大量晶体时停止加热,最后用余热蒸干即可得到N a C l 固体.问题2㊀如何从K N O 3溶液中得到K N O 3固体?简述其实验操作.ʌ问题分析ɔK N O 3固体在受热情况下可能分解(硝酸盐不稳定),且温度升高时其溶解度急剧增大,故最好采用冷却结晶析出固体.实验操作为:将K N O 3溶液加热浓缩至出现晶膜后冷却结晶,过滤㊁洗涤干燥后得到K N O 3固体.问题3㊀N a C l 固体中混入少量K N O 3杂质,该如何提纯N a C l (2种物质的溶解度变化如图1所示)?简述其实验操作图1ʌ问题分析ɔ从图中可以看出K N O 3溶解度受温度影响很大,N a C l 的溶解度受温度影响很小.可将上述混合物溶于水中,蒸发浓缩至出现晶膜,再降温结晶(重结晶)即可以分离出较为纯净的K N O 3,重复上面的操作几次就可以得到理想纯度的K N O 3晶体.问题4㊀N a C l 固体中含有少量K N O 3杂质,又该如何提纯K N O 3呢(2种物质的溶解度变化如图1所示)?简述其实验操作.ʌ问题分析ɔ将含有杂质的N a C l 溶于水配制成溶液,然后加热浓缩到出现大量晶体时,趁热过滤即得到N a C l 固体,将所得固体重复几次上面操作就可以得到理想纯度的N a C l 晶体.1 2㊀模型认知学生在考试时遇到上述问题时经常感觉束手无策!主要原因在于没有对此问题进行合理的模型建构 零散的知识没有系统化,不便于学生有序提取和应用.所以考试时经常选错方法,引起失分.仔细分析上面的问题,我们可以归纳出如图2所示结构化的解题模型.图2㊀2㊀考题中的模型运用证据推理例1㊀(2019年全国卷Ⅰ,节选)硫酸铁铵[NH 4F e (S O 4)2 x H 2O ]是一种重要铁盐.为充分利用资源,变废为宝,在实验室中探究采用废铁屑来制备17非常道硫酸铁铵,具体流程如图3所示图3步骤⑤的具体实验操作有,经干燥得到硫酸铁铵晶体样品.分析㊀此题相当于是从单一溶质硫酸铁铵溶液中得到硫酸铁铵晶体.硫酸铁铵对热不稳定,且其中含有结晶水,利用前面的结构化模型,实验具体操作应为:蒸发浓缩㊁冷却结晶㊁过滤.例2㊀软锰矿(主要成分M n O2,杂质金属元素F e㊁A l㊁M g等)的水悬浊液与烟气中S O2反应可制备M n S O4 H2O,反应的化学方程式为:M n O2+S O2=M n S O4.相关物质的溶解度如图4所示,由图象可见,从M n S O4和M g S O4混合溶液中结晶M n S O4 H2O晶体,需控制结晶温度范围为,具体操作应为.图4分析㊀溶液中含有多种溶质 M g S O4和M n S O4,从其中分离出M n S O4 H2O;从溶解度曲线观察发现当温度高于60ħ时,M n S O4 5H2O的溶解度急剧降低.根据以上证据分析,运用结构化的解题模型可知,控制结晶温度应 高于60ħ ;具体操作是 将混合物溶于水配为溶液,控制温度高于60ħ,蒸发浓缩至出现大量晶体后趁热过滤即可制得M n S O4 H2O .提升训练1㊀向滤液中加入稍过量的K C l固体可将C a(C l O3)2转化为K C l O3,若溶液中K C l O3的含量为100g L-1(相关物质的溶解度变化如图5所示),从该溶液中尽可能多地析出K C l O3固体的方法是.分析㊀反应后的体系中存在多种溶质,观察溶解图5度曲线发现,K C l O3的溶解度受温度的影响最剧烈,运用前面的解题模型分析可知,尽量多地析出K C l O3固体的方法是:蒸发浓缩至出现晶膜,然后冷却结晶.提升训练2㊀以废旧铅酸电池中的含铅废料(P b㊁P b O㊁P b O2㊁P b S O4及炭黑等)和H2S O4为原料,制备高纯P b O,实现铅的再生利用.其工作流程如图所示图6P b O溶解在N a O H溶液中,存在平衡:P b O(s)+N a O H(a q)⇌N a H P b O2(a q),P b O溶解度曲线如图所示图7(1)过程Ⅱ的目的是脱硫.滤液Ⅰ经处理后可在过程Ⅱ中重复使用,其目的是(选填序号).A.减少P b O的损失,提高产品的产率B.重复利用N a O H,提高原料的利用率C.增加N a2S O4浓度,提高脱硫效率(2)过程Ⅲ的目的是提纯.结合上述溶解度曲线,简述过程Ⅲ的操作:.27非常道分析㊀(1)滤液Ⅰ中还有大量N a O H 和少量P b O ,循环利用可以提升产率和原料的利用率,故应选B ;(2)本问来自人教版教材«选修5»苯甲酸的重结晶实验操作.P b O 在35%的N a O H 溶液中溶解度更大且受到温度的影响剧烈.利用前面的解题模型,实验操作应描述为:向P b O 粗品中加入一定量的35%N a OH 溶液,加热至110ħ,充分溶解后,趁热过滤除去难溶杂质,冷却结晶(本质还是冷却结晶,只是需要趁热除去杂质)㊁过滤㊁洗涤㊁干燥得到P b O 固体.提升训练3㊀某兴趣小组用N a 2C O 3制备无水N a 2S O 3(水溶液中H 2S O 3㊁H S O -3㊁S O 2-3随p H 的分布如图8所示,23的溶解度曲线如图所示).图8图9(1)边搅拌边向N a 2C O 3溶液中通入S O 2制备N a H S O 3溶液.实验中确定何时停止通入S O 2的实验操作为.(2)请补充完整由N a H S O 3溶液制备无水N a 2S O 3的实验方案:,用少量无水乙醇洗涤,干燥,密封包装.分析㊀(1)结合图8,当p H=4左右时,溶液中几乎全为H S O -3.所以停止通入S O 2的操作为:测量溶液的p H ,若p H 约为4,停止通S O 2.(2)N a H S O 3+N a OH=N a 2S O 3+H 2O ;图8中p H 约为10时,几乎全为S O 2-3;图10中温度高于34ħ时,溶质N a 2S O 3溶解度随温度升高而降低;N a 2S O 3对热不敏感.利用上面的证据和前述的解题模型,制备方案应为:边搅拌边向N a H S O 3溶液中滴加Na O H 溶液,测量溶液的p H ,pH 约为10时,停止滴加N a O H 溶液,加热浓缩溶液至有大量晶体析出,在高于34ħ条件下趁热过滤.3㊀析出晶体的创新运用引发复分解反应问题㊀复分解反应发生的条件到底是什么?ʌ问题分析ɔ复分解反应发生的条件是:产物中有水㊁沉淀㊁气体或者弱电解质产生.由此容易发现 凡是能够使离子浓度在反应体系中降低的过程,都可以较为容易地发生复分解反应 .混合体系中,控制某些条件,使某些物质在特定条件下达到过饱和,析出晶体,从而引发复分解反应,这是实际化工生产中的常用方法.如纯碱的生产过程中,饱和食盐水中先通入过量的氨气,然后再通入过量的C O 2,析出N a H C O 3晶体.上述过程可用图10表示.离子共存的混合体系ң控制条件:浓度㊁温度等ң析出晶体,离子浓度降低ң引发复分解反应图10这种控制条件的方法也可以从平衡移动的角度得到完美解释 降低产物浓度,平衡正向移动,该方法也正好体现了 变化观念与平衡思想 的化学核心素养!例3㊀已知4种盐的溶解度(S )曲线如图11所示,下列说法不正确的是()图11A.将N a C l 溶液蒸干可得N a C l 固体B .将M g C l 2溶液蒸干可得M g C l 2固体C .M g (C l O 3)2中混有少量Na C l 杂质,可用重结晶法提纯D.可用M g C l 2和N a C l O 3制备M g (C l O 3)2分析㊀N a C l 对热稳定且不水解,所以蒸发结晶析出N a C l 固体,选项A 正确.M g C l 2在水溶液中水解产生H C l ,所以M g C l 2不能蒸发结晶,选项B 错误.通过对溶解度曲线的分析,M g (C l O 3)2溶解度受温度影响大,而N a C l 受温度影响小,可以控制条件先配为热的浓溶液,然后冷却结晶分离出M g (C l O 3)2固体(重结晶),选项C 正确.配制高浓度的N a C l O 3和M g C l 2溶液,根据图中的溶解度曲线,将上面2种溶液混合37热点追踪后即有溶解度更小的N a C l 产生[2N a C l O 3+M g C l 2=2N a C l ˌ+M g (C l O 3)2],控制条件使本身不能发生的复分解反应得以发生,选项D 正确.提升训练㊀表1是4种盐在不同温度下的溶解度(g /100g 水)(假设:盐类共存时不影响各自的溶解度,分离晶体时,溶剂的损耗忽略不计).表1N a N O 3K N O 3N a C lK C l10ħ80 521 235 7310100ħ17524639 156 6㊀㊀用物质的量之比为1ʒ1的硝酸钠和氯化钾为原料,制取硝酸钾晶体,其流程如图所示图12以下说法错误的是(㊀㊀).A.①和②的实验过程中,都需要控制温度B .①实验操作依次为加水溶解㊁蒸发浓缩结晶㊁趁热过滤C .②实验操作依次为加水溶解㊁蒸发浓缩结晶㊁趁热过滤D.用95%的酒精洗涤所得的硝酸钾晶体比较好分析㊀分析题干原料需发生N a N O 3+KC l =K N O 3+N a C l ,才能产生K N O 3.此复分解反应在通常条件下并不能很好地发生,从溶解度数据可以发现K N O 3的溶解度受温度影响极大,N a C l 溶解度几乎不受温度影响.由此我们可以控制条件先将N a N O 3和KC l 溶于水中加热浓缩,然后冷却使K N O 3转变成为 沉淀 ,从而引发上面的复分解反应.①操作应为:加水溶解㊁蒸发浓缩㊁冷却结晶㊁过滤.晶体A 是K N O 3.①操作后的母液中含大量N a +㊁C l -,少量K +㊁N O -3,结合溶解度数据表可知,②操作应为:蒸发浓缩㊁趁热过滤.晶体B 为N a C l .K N O 3在95%酒精中溶解度小,损耗少.综上,此题说法错误的应是B .化学模型认知是化学学习和研究中不可缺少的一种思维方式,也是一种工具,是教师为了特定的教学目的而做出的一种合理简化.我们必须提高自身的化学素养,促进模型认知能力的发展.(作者单位:重庆市育才中学校)Җ㊀福建㊀曹桂祯1㊀叶秋香2㊀㊀化学实验㊁工业生产总是在一定温度㊁压强下进行的,化学试题以真实的问题考查化学核心知识㊁关键能力和学科核心素养,必然涉及温度㊁压强问题.本文对化学实验与计算中常见的气压问题作全面梳理,以帮助学生突破与气压有关的问题.1㊀化学实验中的压强问题实验过程中有很多与气压相关的问题,理解有关原理㊁掌握调控气压的操作方法,是使实验顺利进行并获得正确结果的必备前提.1.1㊀常见考点1)气密性检查气密性检查的基本思路是 密封气体 改变压强 观察现象 得出结论 .图1G甲手捂试管时,导管口有气泡冒出,松手后导管口形成一段水柱,说明气密性好;图1G乙手捂烧瓶时导管中形成一段水柱,松手后水柱回落,说明气密性好;图1G丙在长颈漏斗中注水,形成水柱且一段时间内水柱高度保持不变,则气密性好;图1G丁向水准管中注水,水准管液面高于量气管液面,且液面差在一段时间内保持不变,则气密性好;图1G戊拉动注射器活塞时长颈漏斗下端有气泡冒出,推注射器活塞时长颈漏斗颈部形成一段水柱,且水柱高度在一段时间内保持不变,则气密性好.图147。

《10.2结晶水合物中结晶水含量的测定(第一课时)》教案松江四中李婉一、设计思路1.教材分析本节课是沪科版《化学》高二年级第一学期第十章“学习几种定量测定方法”第二节“结晶水合物中结晶水含量的测定”第一课时内容。

第十章共有三个定量实验:“测定1mol气体的体积”“结晶水合物中结晶水含量的测定”“酸碱滴定”,其中“测定1mol气体的体积”是拓展型课程内容,因此“结晶水合物中结晶水含量的测定”就成为本章的第一个定量实验,是学生学习定量测定方法的第一课,也是学生学习的第一种定量测定方法——重量法。

因此,本节课设计思路:既然是第一课,那么本节课的任务是带领学生进入定量测定实验的殿堂,在完成本节课后对定量实验的核心——“精准性”留下深刻的印象。

教学设计让学生在测定物质组成的过程中,始终围绕着“精准性”徐徐展开内容,感受“精准性”在定量测定中的意义和价值,为后面学习“中和滴定”和拓展型课程中的“气体摩尔体积的测定”、“小苏打中碳酸氢钠的含量测定”打好基础。

2.教学基本要求分析《上海市高中化学学科教学基本要求》中指出:高中阶段共学习5个定量实验,按基础性课程和拓展型课程的顺序,分别是“配制一定物质的量浓度的溶液”、“结晶水合物中结晶水含量的测定”、“中和滴定”、“气体摩尔体积的测定❃”、“小苏打中碳酸氢钠的含量测定❃”。

其中对“结晶水合物中结晶水含量的测定”的学习水平要求:知识水平C级,技能水平C级;即知识达到运用层面,能将所学内容应用到新的情境中,并用于解决简单的问题;技能达到设计层面,能根据具体情境的需要,选择、组合相关实验操作,解决问题。

虽然,在高一年级学习“配制一定物质的量浓度的溶液”时初次接触了定量实验,但对定量实验的“精准性”核心只有一个模糊的印象,技能水平也只要求达到B级:能规范、熟练地完成某种操作的水平。

而本节课要在其基础上,技能水平有所提高,要求达到C级设计水平;但是在具体要求一栏的描述中,并没有出现设计方案四个字,而是解释实验原理、复述恒重操作要点的概念和操作要点、描述实验步骤、归纳仪器使用要点。

【答题模板】⾼中化学实验答题模板⾼三化学实验规范模板记忆⼀、⾼中化学实验中的'先'与'后'1.加热试管时,应先均匀加热后局部加热。

2.⽤排⽔法收集⽓体时,先拿出导管后撤酒精灯。

3.制取⽓体时,先检验⽓密性后装药品。

4.收集⽓体时,先排净装置中的空⽓后再收集。

5. 称量药品时,先在盘上各放⼆张⼤⼩,重量相等的纸(不是⼀定相等,加纸后调平天平;腐蚀药品放在烧杯等玻璃器⽫,例如氢氧化钠固体的称取),再放药品。

加热后的药品,先冷却,后称量。

6.点燃H2、CH4、C2H4、C2H2等可燃⽓体时,先检验纯度再点燃。

7.检验卤化烃分⼦的卤元素时,在⽔解后的溶液中先加稀HNO3再加AgNO3溶液。

8.检验NH3(⽤红⾊⽯蕊试纸)、Cl2(⽤淀粉KI试纸)、H2S[⽤Pb(Ac)2试纸]等⽓体时,先⽤蒸馏⽔润湿试纸后再与⽓体接触。

9. 检验SO42-时,先加稀盐酸,再加氯化钡溶液。

10.配制FeCl3,SnCl2等易⽔解的盐溶液时,先溶于少量浓盐酸中,再稀释。

11.中和滴定实验时,⽤蒸馏⽔洗过的滴定管先⽤标准液润洗后再装标准掖;先⽤待测液润洗后再移取液体;观察锥形瓶中溶液颜⾊的改变时,先等半分钟颜⾊不变后即为滴定终点。

12.焰⾊反应实验时,每做⼀次,铂丝应先沾上稀盐酸放在⽕焰上灼烧到⽆⾊时,再做下⼀次实验。

13.⽤H2还原CuO时,先通H2流,后加热CuO,反应完毕后先撤酒精灯,冷却后再停⽌通H2(消耗的氢⽓量⼤于实际参于反应的氢⽓的量)。

14.配制物质的量浓度溶液时,先⽤烧杯加蒸馏⽔⾄容量瓶刻度线1cm~2cm后,再改⽤胶头滴管加⽔⾄刻度线。

15. 浓H2SO4不慎洒到⽪肤上,先迅速⽤布擦⼲,再⽤⽔冲洗,最后再涂上3%⼀5%的NaHCO3溶液。

沾上其他酸时,先⽔洗,后涂NaHCO3溶液。

16. 碱液沾到⽪肤上,先⽔洗后涂硼酸溶液。

17. 酸(或碱)流到桌⼦上,先加NaHCO3溶液(或醋酸)中和,再⽔洗,最后⽤布擦。

专题二溶液、胶体和分散系[学习要求]1.认识物质的组成、结构和性质的关系。

了解化学反应的本质及变化过程中所遵循的原理和规律。

2.掌握根据物质的组成对物质分类的方法,理解几种常见的不同类型物质的相互联系和转化关系。

3.了解胶体是常见的分散系,了解胶体与溶液的简单鉴别方法和胶体的重要应用。

〔胶体的渗析、凝聚、布朗运动和电泳等性质不作要求〕。

4.理解溶解度、溶液中溶质的质量分数、物质的量浓度的概念。

[学习重点]胶体的概念和有关性质[学习难点]理解溶解度、溶液中溶质的质量分数、物质的量浓度的概念[学法指导]要求大家能够从分散质粒子直径的大小来分析各种不同分散系.熟练掌握溶液中的一些基本计算,尤其不同物理量之间的换算.了解胶体的概念及其重要性质,并学会分析胶体在实际生活中的应用.[知识梳理]一、分散系概念以及三种分散系比较1.分散系:分散系包括:二、胶体1.定义:2.胶体的分类:按分散质的组成分为:粒子胶体:如分子胶体:如按分散剂的状态分成:液溶胶:如固溶胶:气溶胶:3.胶体的制备:利用水解反应制备Fe〔OH〕3胶体反应方程式:4.胶体的性质和应用丁达尔现象①定义:②解释:③应用:例1、胶体区别于其他分散系的本质特征是〔〕A.产生布朗运动 B.产生丁达尔现象C.胶体微粒不能穿透半透膜D.分散质直径在10-7~10-9m之间例2、.不存在丁达尔现象的分散系是()A.纯水 B. 蔗糖溶液C.淀粉溶液D.蛋白质溶液三、溶液1.概念:说明:〔1〕溶液是分散系中的一种,其分散质被分散成分子或离子,大小为1 nm以下。

〔2〕溶液的特点是:均一、稳定、多为透明。

〔3〕常用的溶剂:无机溶剂:H2O,NH3(液),HF(液)等。

有机溶剂:C2H5OH,C2H5OC2H5,丙酮,苯,CCl4,氯仿(CHCl3),CS2,汽油等。

2.溶液的分类:〔1〕按状态分〔2〕按饱和程度分3.溶解度固体溶解度〔S〕:气体的溶解度:〔1〕温度对固体物质溶解度的影响:例3:40℃时等质量的两份饱和石灰水,一份冷却至10℃,另一份加少量CaO并保持温度仍为40℃。

例析有关结晶水合物的计算理科考试研究?综合版,2003年11月1日其大小为0.58×10-3l【g×9.8N/l【g.因同一气球在相同条件下充满不同气体所受的浮力是相等的,故充满某气体后连同气球的实际质量应为35.53g+0.58g=36.11g气球中某气体的质量为36.1lg一35.23g=0.88g0.64g:—3—20.88gMMr=44正确答案为(B)和(C).例2已知NI寸与HCHO在水溶液中发生的反应为4寸+6HCHO一(Q乇)6N4+4H+6H2O现有一失去标签的铵盐,为测定其含氮量,称取2g样品溶于水,加入足量的HCHO溶液,配成100mL溶液,再从中取出10mL,滴入酚酞后再逐滴加入0.1mol/LNaOH溶液,当滴到25mL时溶液呈粉红色,且半分钟内未褪去.求该铵盐中氮的质量分数.解析某杂志上对该题的解答为:设该铵盐中氮元素的质量为,则依关系式OH一~H~Ⅲ~Nlmol14g0.1×0.025×10tool可解得=0.35g.该铵盐中氮的质量分数为(N):×100%:17.5%二稍加思考后不难发现,所有常见铵盐中均没有氮的质量分数为17.5%的.错在哪里呢? 错在该解法没有挖掘出题中的隐含信息,即铵盐中除氨根中含有氮外,酸根中也可能含有氮,随之可想到常见铵盐中的NH,NCh,其中训(N)=17.5%×2=35%综上所述,隐含信息有着令人瞩目的解题功能.若能及时挖掘出题中的隐含信息,则对活化思维,提高解题技巧,培养思维品质都将大有裨益.例析有关结晶水合.物的计算湖南省长沙市二十一中(410007)邵国光一,计算晶体中的结晶水或失去的结晶水例1某学生用加热的方法测定磷酸二氢钙结晶水合物中的结晶水.他称出口g结晶水合物置于坩埚中加热,加热时因温度偏高而导致磷酸二氢钙分解,结果得到了6g无水偏磷酸钙.他经过一番思考后,没有重做实验就算出了结晶水的分子数,而且得到了老师的肯定.该结晶水分子数,z的正确计算式是() (A)(B)(cl19a-234b(D)解析Ca(H2Po4)2?H2O分解的化学方程式和相关数据为ACa(H2PO4)2-,lH2O—Ca(P)2+(,z+2)I-I2O19818(,l+2)ba—b'198:b=18(,l+2):(口一b)解之,:.U例2在170"(3,生石膏可以失去部分结晶水而生成熟石膏,当生成1.5tool熟石膏时生成的水为()(A)1.5tool(B)2.25mot(C)3mol(D)4.5mol解析根据化学方程式2003年11月1日理科考试研究?综合版2(Ca,.qD4.2H2o)2.H2o+3H2o可知,生成1tool熟石膏时可得3tool水,生成1.5tool熟石膏时应生成4.5mo1.二,计算所需溶剂水的量例t'C时CA.ISO4在水中的溶解度为25g.将32gC_,uSO4白色粉末加入mg水中形成饱和CI.1SO4溶液时有CKISO4?5H2O晶体析出.m的取值范围是()(A)18gK-m≤128g(B)36g<<180g(C)18g<m<128g(D)36g~m≤180g解析£℃时若32gC,uSO4恰好形成饱和溶液时,需水的质量为m,则=,m=128g.若32gC_,uSO4恰好全部形成CaSO4?5H2O,则需水.18g.答案为(C).三,计算从饱和溶液中析出无水物的质量例某温度下某盐饱和溶液的质量分数为a%.取一定量的此饱和溶液,向其中加入wg该无水盐,在温度不变的情况下析出mg 含一定结晶水的该盐晶体.从饱和盐溶液中析出的溶质的质量为——g.解析温度一定时向该盐的饱和溶液中加wg该无水盐,不溶解,该盐必以结晶水合物从溶液中析出,析出后的溶液还是饱和溶液, 被减少的饱和溶液的质量为(m一伽)g,从饱和溶液中析出的溶质的质量为(一)口%g.四,计算析出的结晶水合物的质量例1(1994年全国高考题)在一定温度下,向足量的Na2033饱和溶液中加入1.06g 无水Na2CO3,搅拌后静置,最终所得晶体(Na2CO3?10H2O)的质量为()(A)10.6g(B)2.46g(C)2.86g(D)大于2.86g解析向Na2CO3饱和溶液中加入1.06g无水Na2CO3,会析出晶体(Na2CO3?10H2O): Na2CO3+10H2O—Na2O0'10H2O1061.06g28.6g从饱和溶液中析出晶体,必使原溶液中的水量减少,从而又使晶体析出,导致析出的晶体大于2.86g.选(D).例2已知20℃时CLISO4的溶解度为21g.在20*(2时取无水Ca.k.~4粉末,与水以等质量相混合,此时产生的现象是——.若容器中还有未溶固体,则该固体与所加无水C-A.K~4 粉末的质量比为——.懈析设无水CuSO4粉末与水的质量均为mg,析出的CuSO4?5H2O为xg,则根据溶解度的计算公式得21:100:(优一优一)解之,.7g:m:7:5,产生的现象是得到了蓝色溶液和蓝色晶体.五,计算加入的无水物的质量例15℃时,MgSO4饱和溶液中溶剂和溶质的质量比为3:1.在温度不变的条件下,要从足量的此饱和溶液中析出2.46gMgSO4?7H2O,需向溶液中加入——g无水MgSO4.解析设需加入口g无水~4gSO4,则被减少的饱和溶液的质量为(2.46一a)g.利用2.46gMgSO4?7H2O中MgSO4的质量等于被减少的饱和溶液中MgSO4的质量与加入的无水MgSO4的质量之和得口+(2.46_口)×1-2.46×解之,a=0.78(g).六,计算无水物的溶解度或质量分数例1某温度下,向一未饱和的Na~SO3溶液中加入20g无水Na2S03或加入50gNa2SO37H2O晶体,都恰好使溶液达到饱和.N~SO3在此温度下的溶解度为——.解析本题宜采用?隔离法求解.因在50gNa2003?7H2O中N~SO3的质量为50×126=25(g)60?理科考试研究?综合版2003年11月1日.的质量为50×=25(g)从25gNa2SO3中取20g溶于未饱和溶液中可达到饱和,故剩下的5gN2SCh溶于25g水中也得饱和溶液.设该温度下Na2so3的溶解度为S,则S:100=5:25,解之,S=20g.例2在25℃时,将两个铜电极插入一定量的Na2SO4饱和溶液中进行电解,通电一段时间后阴极上析出了atool气体,同时有wgNa2SO4?10I-I2O晶体析出.若温度不变,则剩余溶液中溶质的质量分数为——.若上述数据不变,将铜电极换成铂(Pt)电极,则剩余溶液中溶质的质量分数为——.解析电解时阳极的反应为Cu一2eCu2阴极的反应为2H+2eH2十电解的总化学方程式为Cu+2H2oCu(oH)2J,+H2十因阴极上析出了amolH2时水被电解了2atool,故剩余溶液中溶质的质量分数为.1....4....2.....w—.322×100%=%若将铜电极换成铂电极,则阳极反应为4OH一一4e~2H2o+02十阴极反应为2H+2eI42十电解的总化学方程式为2H20~ggg2H2十+o2十阴极上析出amolH2时水被电解了amol,同理可求得剩余溶液中溶质的质量分数为7100硼,丙'例3某温度下,Na2Co饱和溶液的质量分数为a%,向其中加入mmoLNa2(]03?5H2O 或nmolNa2CO3时都可析出相同质量的Na~O33?10O.下列叙述中正确的是()(A)a%可能为40%,m一定大于gt(B)口%可能为40%,m可有大于,等于,小于gt(C)a%可能为30%,m一定大于gt(D)a%可能为30%,优可能大于,等于,小于gt解析由题意可知m>gt.因在晶体Na2CO3?10I-I2O中N~CO3的质量分数为106x100%<40%故在Na203饱和溶液中%不可能为._3.a40%应选(C).七,判断加入无水物后溶液的变化情况例向某CuSO4饱和溶液中加入xg含坞.的无水CAk.,qO4粉末,如果保持温度不变,则其结果是()(A)无水CuSO4不再溶解,xg粉末不变03)溶液中含有坞.的S一,且白色粉末变为蓝色晶体,其质量大于xg(c)溶液中含有坞.的s一,且白色粉末变为蓝色晶体,其质量等于xg(D)溶解平衡被破坏,达到平衡时有部分含坞.的s一进入溶液,固体粉末的质量小于xg解析因溶解平衡是动态平衡,故溶液中含有坞.的s一,加入的xg无水CAISO4粉末会以CuSO4?5I-I2O晶体析出,白色粉末变为蓝色晶体,其质量大于xg.答案为(B).八,判断差量的意义例向t*C的饱和r%co~溶液中加入ag无水Na2CO3,可析出6g晶体(Na2∞?1OH2o).(b—a)的值表示的意义是——.解析Na2033将不再溶解.析出bgNa2CO3?10H2O晶体后剩余的溶液还是饱和溶液.(b—a)g为减少的饱和溶液的质量.九,判断溶液是否饱和例在一定温度下,向一定量的ClaSO4溶液中加入25g无水CuSO4时从溶液中析出了.2003年l1月1日理科考试研究?综合版25gCu,-qO4?5H2O晶体.(1)原溶液是否饱和?(2)在该温度下,要使原溶液成为饱和溶液,应蒸发掉——g水,同时还应加入——g无水CAl,~4(若原溶液饱和,此问可不答).解析(1)析出的25gCuSO4?5H2O中CAJ~4的质量为25×=16gH2o的质量为25X90=9g,即溶解的无水CAISO4的质量为25g一9g=16g,从溶液中减少的水的质量为9g,可见,原溶液是不饱和溶液. (2)由前面的计算可知,要使原溶液成为饱和溶液,应蒸发掉9g水,同时应加入16g无水CAJ~4.十,根据图像计算例下图是无水NaESO4的溶解度曲线,曲线在变化过程中有转折点A,A点表示在32.4"C以下饱和溶液与未溶的Na2504?10H2O 处于平衡状态,而在这个温度以上时则为无水Na2SO4的溶解度曲线.试通过计算回答下列问题:(℃)(1)取322gNaESO4?10H2O,放入烧杯中用水浴加热,在32.4"C时Na2SO4?10H2O变成无水Na2SO4和水,进一步升高温度,保持在80℃时在未溶解物中无水盐的质量为——g.(2)取143g80"C的Na2504饱和溶液,冷却到20"C时能析出Na2504?10H2O晶体——g.解析(1)322gNa2SO4'10H2O中Na2SO4的质量为142g,H2O的质量为180g. 设80"(3时未溶解的Na2SO4为g,则由溶解度曲线可得100:43=180:(142一SC)解之,SC=64.6(g).(2)在32.4"C以下,饱和溶液与未溶的Na2SO4?10H2O处于平衡状态.设冷却到20"C 时能析出Na2SO4?10H2O晶体Yg,则根据溶解度曲线得(100+19):19=(143:(43一)解之,Y=71.6(g).十一,确定结晶水合物中金属的原子量例将某二价金属R投入200mLffmot?LI1的稀H2SO4中,放出H2并生成RSO4.充分反应后,滤去未反应的金属,然后将溶液蒸发浓缩.当蒸发到留下140g溶液时保持温度为t*C.开始析出RSO4?7H2O晶体.当析出的晶体为20.5g时还留下溶液105g.求:(1)金属R的原子量;(2)t时无水RSO4的溶解度.解析(1)因硫酸完全反应,故生成的RSO4的物质的量等于硫酸的物质的量,即n(RSO4)=n(H2SO4)=0.2L~tool?LI1=由题意得105g饱和溶液中含RSO4号×=0.25(mo1)析出的RSO4?7H2O为{mol一0.25mol=molj上设R的原子量为A,则有(A+96+126)X壶20?5解之,A=24.(2)设t*C时RSO4的溶解度为S,则有s:(100+S)=(120X÷):140解之.S=40(g).。

(备战高考)2024届高考化学易错题真题分层训练——化工流程中的常考问题易错点1 不清楚常见的工艺操作方法措施【分析】工艺操作(结果)目的评价(或操作名称)研磨(粉碎)增大接触面积,加快反应(溶解)速率煅烧(焙烧)矿物分解、燃烧,转化为易溶于酸、碱的物质水浸利用水溶性把物质进行分离方法措施酸浸(碱浸)利用物质与酸(碱)反应除掉杂质或把目标物质转化为可溶性离子易错点2 不清楚常见的工艺操作控制条件【分析】调节pH 的原理及目的1.需要的物质:含主要阳离子(不引入新杂质即可)的难溶性氧化物或氢氧化物或碳酸盐,即能与H +反应,使pH 增大的物质如MgO 、Mg(OH)2等类型的物质。

2.原理:加入的物质能与溶液中的H +反应,降低了H +的浓度3.pH 控制的范围:杂质离子完全沉淀时pH 值-主要离子开始沉淀时pH ,注意端值取等。

4.控制pH 的目的:(1)pH 调小:抑制某离子水解;防止某离子沉淀(2)pH 调大:确保某离子完全沉淀;防止某物质溶解等。

(3)控制反应的发生,增强物质的氧化性或还原性,或改变水解程度。

5.控制某反应的pH 值使某些金属离子以氢氧化物的形式沉淀的原理,例如:(1)Fe 3+溶液中存在水解平衡:Fe 3++3H 2OFe(OH)3+3H +,加入CuO 后,溶液中H +浓度降低,平衡正向移动,Fe(OH)3越聚越多,最终形成沉淀。

(2)如若要除去Al 3+、Mn 2+溶液中含有的Fe 2+,先用氧化剂把Fe 2+氧化为Fe 3+,再调溶液的pH 。

调节pH 所需的物质一般应满足两点:能与H +反应,使溶液pH 增大;不引入新杂质。

例如:调节溶液pH 某些金属离子的沉淀,控制物质的溶解控制温度加快反应速率,促衡移动;物质的溶解、析出、挥发等增大某反应物用量增大另一反应物的转化率控制条件某种试剂的选择是否带入杂质、是否影响产品的纯度若要除去Cu 2+溶液中混有的Fe 3+,可加入CuO 、Cu(OH)2、Cu 2(OH)2CO 3等物质来调节溶液的pH 。

结晶水合物知识点和考点作者:卢勇来源:《中学化学》2017年第06期在初中化学中,结晶水合物的知识点相对较少并且较为分散,是一类难于理解和掌握的物质,在处理这类问题时,往往学生出现一些模糊认识。

为了让学生更好地理解与掌握结晶水合物,本文对知识点进行归纳并对考点举例分析。

一、结晶水合物知识1.结晶水合物含义结晶水是从溶液中结晶析出时晶体里结合着一定数目的水分子,这样的水分子叫结晶水,含有结晶水的物质,便叫做结晶水合物。

例如晶碱(Na2CO3·10H2O)等。

此类物质的命名方法是:先把结晶水分子个数念出来,中间用“合”字连接,最后说出盐的名称。

如晶碱应叫“十水合碳酸钠”,胆矾(CuSO4·5H2O)叫做五水合硫酸铜。

根据定组成定律可知:每种晶体从溶液中结晶析出时,分子内所结合的水分子个数是固定的。

如硫酸铜从溶液中结晶析出时,每个CuSO4分子结合着5个水分子,而不能是别的数目,故结晶水合物是纯净物。

2.结晶水合物结构特点从结构上看,结晶水合物A·nH2O中的化合物与水分子之间的结合力并不强,相对其他分子而言,化合物与水分子间的作用力较弱,当给其加热或在常温下结晶水合物就会失去部分或全部结晶水。

如给胆矾加热,它会失去全部结晶水,晶碱的风化现象也是这一原因。

结晶水合物加热或在常温下能失去部分或全部结晶水。

任何物质溶解于水时都要发生以下两个过程,一是物质的分子或离子受到水分子的吸引作用向水中扩散;二是溶解到水中的溶质分子或离子与水分子化合形成水合分子或水合离子的过程。

当改变外界条件时,从溶液中会析出晶体,有些水合分子或水合离子相对结合的比较牢固,这样的微粒从水中结晶时会克服大量水分子的吸引力作用,将其结合的水分子随其结晶析出,这样的晶体便会带有结晶水。

如CuSO4和FeSO4等在从溶液中析出时会带有结晶水。

而另一些水合分子或水合离子间结合的不十分牢固,其从溶液里析出时,不能克服大量水分子的吸引力作用,而失去了结合的水分子,这样的晶体内就不含有结晶水,如NaCl与KNO3。

结晶水合物的成因和结构作者:石其俊来源:《理科考试研究·高中》2016年第09期许多物质在水溶液中结晶时,晶体里常常结合一定数目的水分子,这种水分子叫结晶水.含有结晶水的物质叫结晶水合物.酸、碱、盐都可以形成结晶水合物,其中最常见的还是水合盐.例如中学化学中学过的CuSO4·5H2O、Na2SO4·10H2O、FeSO4·7H2O、KAl(SO4)2·12H2O等,但也有带结晶水的碱,如演示吸热反应时用到的Ba(OH)2·8H2O.带结晶水的酸一般是有机酸,如H2C2O4·2H2O等.在化学教学工作中常常会遇到学生提出这样的问题:晶体从溶液中析出时为什么会带有结晶水,结晶水的数目为什么是一定的,不同晶体中结晶水的数目为什么又不同等.这些问题根据中学化学的结构理论基本上就可以做出回答.一、结晶水合物是怎样形成的要搞清结晶水合物的成因,还要从水分子的结构特点说起.一般说来,中性的分子不能结合在其它物质的晶体结构中,即便是混了进去,得到的也是没有固定组成的混合物.但是水分子(也包括NH3分子)却是例外,这是由水分子的微观结构决定的.[TP9GH01.TIF,Y#]氢氧结合成水时,氧原子的1个2s轨道和3个2p轨道发生sp3杂化,其中两个杂化轨道被氧原子的孤电子对所占据,另外两个杂化轨道分别与两个氢原子的1s轨道重叠,通过共用电子对形成的共价键.(见图1).由于孤电子对的排斥,使键角由正四面体的109°28′“压缩”成104°30′,键长101 pm,整个水分子可以看成一个半径为138 pm的球.由于水分子的这种结构,使得水分子的电荷呈四面体分布,两个孤电子对方向带有负电荷,两个O-H键方向带有正电荷.在形成结晶水合物时,水分子是用孤电子对和一个或两个金属阳离子配位,也可通过一个或两个氢键与酸根阴离子缔合.有时水分子既与阳离子配位,又与阴离子缔合,可见结晶水合物形成的根本原因是配位键和氢键的作用.水分子在晶体中成键的多样性是造成结晶水数目不同的重要原因.二、影响水合程度的因素在水溶液中,由于金属阳离子的半径比阴离子小得多,所以阳离子的水合程度比阴离子大得多,阳离子水合能力的大小主要决定于阳离子的半径和电荷,半径越小,电荷越大,与极性水分子的作用就越强,水合热越大.以碱金属为例,从Li到Cs阳离子电荷相同,半径依次增大,水合热则依次减小.Cs+的水合热仅是Li+的一半.在碱金属中,几乎所有的锂盐都是水合的,钠盐约有75%是水合的,钾盐只有20%,而Rb、Cs仅存在少数的水合盐.在水溶液中,水合阳离子是分层的.最内层的水分子与阳离子直接配位,其配位数受离子半径大小的制约.半径较小的Be2+配位数是4,[Be(H2O)4]2+具有四面体结构,多数阳离子的配位数为6,具有八面体或三棱柱构型,少数半径较大的阳离子配位数也可以是7、8、9.在第一水合层外还有通过氢键结合的数目不定的水分子,叫次级水合层,实验表明,阳离子在水溶液中是携带次级水合层一起运动的,但在析出结晶水合物时只保留配位键形成的第一水合层.在晶体中这种靠配位键直接与阳离子结合的水叫做配位水.阴离子由于半径较大,只能以氢键结合数目较少的水分子,而且这种结合也比较松散,在析出晶体时只有在空间条件允许的情况下才能被保留下来,晶体中这种直接与阴离子相连的水分子叫结构水或阴离子水.从水溶液中析出晶体时,只有阴阳离子尽可能地相互靠近,才能使离子间的静电作用最强,如果阳离子太小,如图2所示那样(以配位数是6为例),阳离子被“悬空”,则不能形成无水晶体,较大的阳离子能把阴离子“撑开”,但阴阳离子间仍能相互靠近,如图3所示,则能形成稳定的无水晶体,但是通常阳离子半径比阴离子小得多,特别是与复杂酸根离子相差更大.所以,阳离子的第一水合层常常被固定下来.应该看到,水分子半径小,极性强,以孤电子对与阳离子配位后以其正电性的氢原子再与阴离子靠近,仍能使晶体的空间构型保持稳定,因此,不能把配位水层看成是一个简单的中性层,换句话说,配位水不是“填料”,而是连接阴阳离子的“粘合剂”.三、结晶水合物的分类从结晶水合物的组成上,可以把结晶水合物分成水合盐、水合碱、水合酸.若从微观上,根据水分子在晶体中的结合方式也可分为三类:第一类只含配位水,第二类既含配位水又含结构水(阴离子水),第三类只含结构水.1.只含配位的水合物①含单核水合阳离子在一个水合阳离子中只含一个金属阳离子叫单核,若一个水合阳离子含有两个金属阳离子称双核.依次类推.在AlCl3·6H2O的晶体中,只含单核的水合阳离子[Al(H2O)6]3+,所以结晶水的数目等于阳离子配位水的数目.MgCl2·6H2O、KAl(SO4)2·12H2O均属此类.明矾带有12个结晶水是因为晶体中含有等量[K(H2O)6)]+和[Al(H2O)6]3+的的缘故.②含双核水合阳离子[TP9GH03.TIF,X,BP#]在Na2CO3·10H2O和Na2SO4·10H2O晶体中,10个结晶水分子中有两个做为共用的桥基配体,同时与两个Na+配位,形成双核水合阳离子(图4),所以结晶水分子的数目不是两个阳离子的配位数之和.③多核水合阳离子在LiCl·3H2O晶体中,每个Li+与6个水分子配位,每个水分子又同时与两个Li+配位,形成柱状水合离子[Li(H2O)+3]n在这种离子中Li+和水分子的个数比为1∶[KG-*2]3,所以结晶水的个数为3(见图5).2.既含配位水又含结构水的水合物在胆矾(CuSO4·5H2O)晶体中,Cu2+与4个水分子以配位键结合,第5个水分子以氢键和SO2-4结合(图6).此外绿矾(FeSO4·7H2O)、皓矾(ZnSO4·7H2O)各有6个配位水,第7[FL)]。

高中化学解题方法--结晶水合物的析出 溶液中晶体的析出是初中学习的内容,初中学习时要求低,不能满足于高考的需要,因此有必要深入学习。

●难点磁场

请试做下列题目,然后自我界定学习本篇是否需要。

t ℃时向a g 饱和Na 2CO 3(aq)中加入1.06 g 无水Na 2CO 3,搅拌后静置,冷却到原温度,结果溶液全部变为晶体(Na 2CO 3·10H 2O)。

求:

(1)S (Na 2CO 3)与a 的关系式,S =_____________(S 代表溶解度)。

(2)a 的取值范围。

●案例探究

[例题]已知某温度下,无水Na 2CO 3的溶解度是10.0 g/(100 g 水)。

在该温度下,向足量的饱和Na 2CO 3(aq)中加入1.06 g 无水Na 2CO 3,搅拌后静置。

试求最终所得晶体的质量。

命题意图:考查学生对析出结晶水合物的计算能力。

知识依托:溶解度的概念和计算。

错解分析:常见错解有三:一是忽略析出的碳酸钠晶体中含有结晶水,二是不知道析出的碳酸钠晶体中含多少结晶水,三是认为析出的碳酸钠晶体中只含有1.06 g 碳酸钠和相应的结晶水。

解题思路:解答本题有两种方法,一是过程思维法,二是终态思维法。

方法1(过程思维法):先求加入的 1.06 g 无水Na 2CO 3形成并析出晶体的质量m 1(Na 2CO 3·10H 2O)及溶液中由此减少的水的质量m 1(H 2O)

Na 2CO 3 ~ Na 2CO 3·10H 2O ~ 10H 2O

106 g 286 g 180 g

1.06 g m 1(Na 2CO 3·10H 2O) m 1(H 2O)

m 1(Na 2CO 3·10H 2O)=2.86 g m 1(H 2O)=1.80 g

再求溶解在1.80 g 水中Na 2CO 3的质量m 2(Na 2CO 3),及这些Na 2CO 3析出所形成晶体的质量m 2(Na 2CO 3·10H 2O)和溶液由此而减少水的质量m 2(H 2O)

m 2(Na 2CO 3)=g

100g 1.80g 10.0⨯=0.180 g Na 2CO 3 ~ Na 2CO 3·10H 2O ~ 10H 2O

106 g 286 g 180 g

0.180 g m 2(Na 2CO 3·10H 2O) m 2(H 2O)

m 2(Na 2CO 3·10H 2O)=0.486 g m 2(H 2O)=0.306 g

依次类推,求m 3(Na 2CO 3)及m 3(Na 2CO 3·10H 2O)和m 3(H 2O),直至所得晶体质量m i (Na 2CO 3·10H 2O)在∑=n i i m

1(Na 2CO 3·10H 2O)的和中可以忽略为止。

m 3(Na 2CO 3)=g

100g 306.0g 10.0⨯=0.0306 g Na 2CO 3 ~ Na 2CO 3·10H 2O ~ 10H 2O

106 g 286 g 180 g

0.0306 g m 3(Na 2CO 3·10H 2O) m 3(H 2O)

m 3(Na 2CO 3·10H 2O)=0.0826 g

m 3(H 2O)=0.0520 g m 4(Na 2CO 3)=g

100g 0.0520g 10.0⨯=0.00520 g m 4(Na 2CO 3·10H 2O)=

g 106g 286g 0.00520⨯=0.0140 g ……(生成固体质量以0.170倍递减)

最后得出所得晶体质量m (Na 2CO 3·10H 2O)

m (Na 2CO 3·10H 2O)=∑-n i i m

1(Na 2CO 3·10H 2O)

=2.86 g +0.486 g +0.0826 g +0.0140 g +……

=3.44 g

方法2(终态思维法):设最终析出Na 2CO 3·10H 2O 的质量为x ,则其中含有Na 2CO 3和水的质量分别为:

m (Na 2CO 3)=

286106x m (H 2O)=286

180x 这样,若将(286106x -1.06 g) Na 2CO 3溶解在质量为286180x 的水中,在题设温度下,当形成饱和溶液,所以:

g

100g 10.0286180g 1.06286106=-x x x =3.45 g 。

答案:3.45 g

评注:二法相比,方法一不及方法二简捷、准确。

方法一之答案较方法二之答案出现一定的误差,是有效运算和四舍五入的结果。

若进行纯数字运算,则两种方法的计算结果应该是完全相同的。

●锦囊妙计

求析出结晶水合物的质量,常有两种思维:(1)过程思维:按晶体析出分过程计算的一种方法,思维朴素易接受,但计算量大;(2)终态思维:摒弃晶体析出过程,直接由最终结果计算的方法,优点是计算量相对较小。

●歼灭难点训练

1.(★★★)在一定温度下,向足量的饱和Na 2CO 3(aq)中加入1.06 g 无水Na 2CO 3,搅拌后静置,最终所得晶体的质量是( )

A.等于1.06 g

B.大于1.06 g 而小于2.86 g

C.等于2.86 g

D.大于2.86 g

2.(★★★)将例题中的“10.0 g ”改为“50.0 g ”,其他不变,试求之。

3.(★★★★)t ℃时,向足量饱和..Na 2CO 3(aq)中,加入1.06 g 无水Na 2CO 3,搅拌后静置,并冷却至t ℃,最终所得晶体质量为5.83 g ,求该温度下Na 2CO 3的溶解度。

4.(★★★★★)硫代硫酸钠晶体(Na 2S 2O 3·5H 2O)俗名海波、大苏打。

现向定量饱和Na 2S 2O 3(aq)中加入m g 无水Na 2S 2O 3固体,搅拌后静置,得到一定质量的Na 2S 2O 3·5H 2O 晶体,欲求所得晶体质量x (g),还必须补充一个条件....。

则:

(1)所补充的条件是 (用字母表示,但要说明它的含义);

(2)写出求所得晶体质量的计算式,x =______。

附:参考答案

难点磁场

解析:(1)最后所得晶体质量为(a +1.06)g ,其中含Na 2CO 3质量是:106(a +1.06)/286 g ,含水质量为:180(a +1.06)/286 g ;则:

S =g 286/)06.1(180g 1.06g 286/)06.1(106+-+a a ×100 g=7

.474547702650+-a a g (2)由于S >0,所以:2650a -4770>0,a >1.8。

答案:(1)S =7.474547702650+-a a g (2)a >1.8

歼灭难点训练

1. D

2.解析:设析出Na 2CO 3·10H 2O 质量为x ,则:其中含Na 2CO 3质量为106 x /286,含水质量为180 x /286;

(106x /286-1.06 g)∶50.0 g=(180x /286)∶100g

x =18.9 g

答案:18.9 g

3.解析:5.83 g Na 2CO 3·10H 2O 中含Na 2CO 3质量5.83 g ×106/286=2.16 g ,含水质量

5.83 g ×180/286=3.67 g 。

则:100

)CO Na (67.3g 1.06g 16.232S =- S(Na 2CO 3)=30.0 g

答案:30.0 g

4.提示:(1)所补充的条件是:一定温度....

下,Na 2S 2O 3在水中的溶解度S (g)。

(若未指明温度,该小题不能得分)

(2)所得x (g) Na 2S 2O 3·5H 2O 中:m (Na 2S 2O 3)=248158x g ,m (水)=248

90g , 则S m S m S m x S x m x 915802480,901580024800,248

9024815800100g 100g g 24890g g 248158---==-或或 答案:(1)一定温度....

下,Na 2S 2O 3在水中的溶解度S (g) (2) S m S m S m 915802480,901580024800,248

9024815800100---或或。