原发纵隔大B细胞淋巴瘤的诊断和治疗

- 格式:pdf

- 大小:1.82 MB

- 文档页数:25

淋巴瘤诊疗规范(2018年版)欧阳光明(2021.03.07)一、概述淋巴瘤(lyphoma)是我国最常见的恶性肿瘤之一。

根据国家癌症中心公布的数据,2014年我国淋巴瘤的确诊发病率为 5.94/10万,2015年预计发病率约为 6.89/10万。

由于淋巴瘤病理类型复杂,治疗原则各有不同,为进一步提高淋巴瘤诊疗能力和规范化水平,配合抗肿瘤药品供应保障有关政策调整,保障医疗质量与安全,现对《中国恶性淋巴瘤诊疗规范(2015年版)》进行修订和更新。

二、淋巴瘤的诊断应当结合患者的临床表现、体格检查、实验室检查、影像学检查和病理学等进行诊断。

(一)临床表现淋巴瘤的症状包括全身和局部症状。

全身症状包括不明原因的发热、盗汗、体重下降、皮肤瘙痒和乏力等。

局部症状取决于病变不同的原发和受侵部位,淋巴瘤可以原发于身体的任何器官和组织,通常分为原发于淋巴结和淋巴结外两大类。

最常见表现为无痛性的进行性淋巴结肿大。

如有以上述症状的患者在基层医院就诊时,应予以重视,并尽早转诊至上级医院或肿瘤专科医院。

(二)体格检查应特别注意不同区域的淋巴结是否增大、肝脾的大小、伴随体征和一般状态等。

(三)实验室检查应完成的实验室检查包括血常规、肝肾功能、乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase,LDH)、β2微球蛋白、红细胞沉降率、乙型肝炎和丙型肝炎病毒检测以及骨髓穿刺细胞学和活检等,还应包括人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)筛查在内的相关感染性筛查。

对原发胃的黏膜相关边缘带B细胞淋巴瘤,应常规进行幽门螺杆菌(helicobacter pylori,Hp)染色检查;对NK/T细胞淋巴瘤患者,应进行外周血EB病毒DNA滴度检测。

对于存在中枢神经系统受累风险的患者应进行腰穿,予以脑脊液生化、常规和细胞学等检查。

(四)影像学检查常用的影像检查方法:计算机断层扫描(computed tomography,CT)、核磁共振(nuclear magnetic resonance,MRI)、正电子发射计算机断层显像(positron emission tomography,PET-CT)、超声和内镜等。

原发纵隔大B细胞淋巴瘤6例报道作者:王坤宇,童向东,曲家骐,高华,王雪峰【关键词】原发纵隔大B细胞淋巴瘤;手术;化疗原发纵隔大B细胞淋巴瘤(Primary mediastinal large B cell lymphoma,PMBL)少见,约占所有侵袭性淋巴瘤的5%[1]。

为探讨PMBL的临床特点、诊断及治疗,现对我院胸外科1996年7月30日至2005年9月30日收治的6例PMBL患者的临床资料进行回顾分析,现报道如下。

1 资料与方法1.1 临床资料本组患者男性4例,女性2例,年龄21岁~58岁,平均年龄41岁。

术前均有胸部不适,体征无特异性提示,术前均行胸部X线及CT检查,纤维支气管镜及胃镜检查不常规采用,术前均无病理组织学诊断,按DeVita[2]分期标准均为Ⅱ期,见表1。

1.2 治疗方法1.2.1 手术 2例采用VATS活检术,2例采用纵劈胸骨、右前纵膈肿瘤切除术,1例采用VATS辅助开胸,术中见肿瘤侵及右肺上叶,转为后外侧切口后行右肺上叶切除、右纵隔肿瘤切除术。

1例患者术前出现明显的进食梗噎症状,术前检查胃镜下见食管距门齿18 cm~40 cm后壁见一巨大黏膜下隆起,术前诊断考虑为食管巨大肿物,肿物起始于食管胸廓入口处,长约20 cm,术中所见肿物位于食管肌层上至胸膜顶,下至食管裂孔,采用三切口中段食管次全切除、食管胃颈部吻合术,手术后经病理证实为PMBL。

1.2.2 化疗术后分别实施了采用CHOP方案(环磷酰胺,羟柔红霉素/阿霉素、长春新碱和强的松)、MACOP B方案(环磷酰胺、阿霉素、长春新碱、甲氨喋呤、博来霉素、强的松)和CM方案(米托蒽醌、环磷酰胺),1例行术后局部放疗。

表1 6例PMBL患者临床资料(略)注:*为术前检查,>500 U为异常,**为胸腔镜手术。

2 结果术后大体病理见肿块表面呈灰白色,粗糙,切面呈灰白色或灰红色,质软,包膜不完整,与周围组织界限不清。

HE染色光镜下见以弥漫增生的瘤细胞及细胞间不同程度的纤维化为特征。

淋巴瘤的诊断和治疗一、诊断淋巴瘤的诊断主要依靠临床表现、实验室检查、影像学检查、组织病理学和分子病理学检查。

组织病理学和分子病理学诊断是决定治疗原则和判断预后的重要依据,是淋巴瘤诊断的金标准。

(一)临床表现淋巴瘤可表现为局部症状和全身症状。

绝大多数HL患者以浅表淋巴结肿大为首发症状。

NHL患者大部分以浅表淋巴结肿大为首发症状,部分患者原发于结外淋巴组织或器官。

淋巴瘤常见的全身症状有发热、盗汗、体重减轻、皮肤瘙痒和乏力等。

以下3种情况中出现任何1种即可诊断为B症状:(1)不明原因发热>38℃,连续3 d以上,排除感染的原因;(2)夜间盗汗(可浸透衣物);(3)体重于诊断前半年内下降>10%。

(二)体格检查体格检查时应注意浅表淋巴结、扁桃体、肝脾的检查以及有无骨骼压痛。

淋巴瘤患者的肿大淋巴结多数无痛、表面光滑、质韧饱满,早期大小不等、孤立或散在,后期互相融合、与皮肤粘连、固定或破溃。

(三)辅助检查1.实验室检查:患者在治疗前应行血常规、生化常规[包括肝肾功能、乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase, LDH)、碱性磷酸酶、β2-微球蛋白、电解质等]、感染筛查[乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒(hepatitis virus C, HCV)、人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)和梅毒,异常者需行病毒载量或确诊实验]、血沉、免疫球蛋白、EB病毒(Epstein-Barr virus, EBV)、巨细胞病毒和骨髓检查等,若存在中枢神经系统(central nervous system, CNS)受侵危险因素,需行腰椎穿刺行脑脊液常规、脑脊液生化、脑脊液细胞学和墨汁染色检查。

对于胃淋巴瘤,应行幽门螺旋杆菌(helicobacter pylori, Hp)检查;对于NK/T细胞淋巴瘤和其他EBV相关淋巴瘤,应行外周血EBV DNA定量检测。

原发纵隔大B细胞淋巴瘤诊断与治疗中国专家共识(2024年版)原发纵隔大B细胞淋巴瘤(primary mediastinal large B cell lymphoma, PMBL)是一种起源于纵隔的成熟侵袭性大B细胞淋巴瘤,影像学上多为纵隔巨大肿物,而淋巴结和骨髓受累少见。

因PMBL具有独特的临床、病理及分子学特征,2001年WHO造血与淋巴组织肿瘤分类将其明确归类为大B细胞淋巴瘤的一个独立亚型并保留至今。

近年来,对PMBL发病机制的认识及治疗均有不同程度的更新,特别是新药治疗领域取得了较大进展。

为提高我国临床医师对PMBL的诊断及治疗水平,中华医学会血液病学分会淋巴细胞疾病学组和中国临床肿瘤学会(CSCO)淋巴瘤专家委员会组织相关专家组根据国际上相关指南及循证医学研究结果,讨论并制定本共识。

一、概述根据中国淋巴瘤病理研究协作组发布的数据,我国PMBL的患者占B细胞非霍奇金淋巴瘤比例约为3.74%,占大B细胞淋巴瘤比例约为6.94%,与西方国家类似。

基于美国国家癌症研究所SEER数据库分析表明,PMBL发病率有逐年增加的趋势,女性居多,男女比例为1∶2,诊断时中位年龄约为35岁。

初诊患者病灶多局限于胸腔内,远处累及相对少见。

国内一项回顾性研究显示,我国PMBL患者5年无进展生存(PFS)率及总生存(OS)率分别为69%和75%,略低于欧美国家。

二、临床表现临床症状和体征多与快速增长的纵隔肿块相关,肿块可局部浸润至锁骨上淋巴结,也可通过胸腔延伸至肺、胸壁、心包和胸膜间隙等部位。

患者发病初期常无明显症状,当肿块增大致气管、食管、肺等组织器官受压时,可表现出相应的临床症状,如刺激性干咳、吞咽不适及胸闷气促等不适;当压迫上腔静脉时,可出现上腔静脉综合征,表现为颈面部、胸背部及上肢水肿。

B症状包括发热、盗汗和体重减轻较为常见,胸腔积液和心包积液发生率约为30%。

胸腔外部位累及在初诊时非常罕见,但在复发时常见。

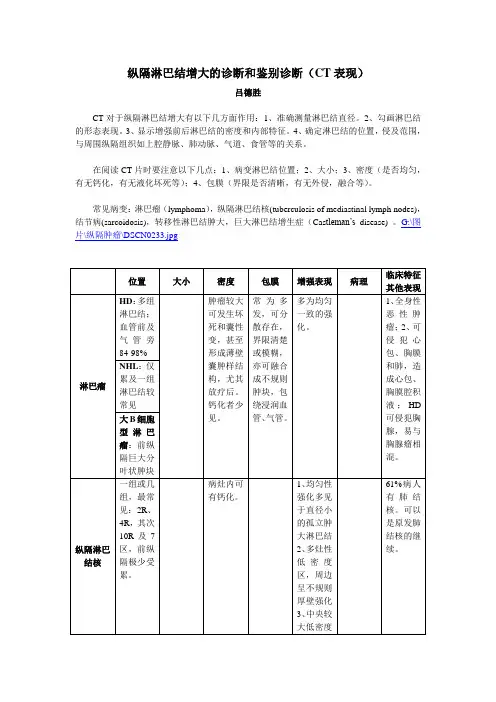

纵隔淋巴结增大的诊断和鉴别诊断(CT表现)

吕德胜

CT对于纵隔淋巴结增大有以下几方面作用:1、准确测量淋巴结直径。

2、勾画淋巴结的形态表现。

3、显示增强前后淋巴结的密度和内部特征。

4、确定淋巴结的位置,侵及范围,与周围纵隔组织如上腔静脉、肺动脉、气道、食管等的关系。

在阅读CT片时要注意以下几点:1、病变淋巴结位置;2、大小;3、密度(是否均匀,有无钙化,有无液化坏死等);4、包膜(界限是否清晰,有无外侵,融合等)。

常见病变:淋巴瘤(lymphoma),纵隔淋巴结核(tuberculosis of mediastinal lymph nodes),结节病(sarcoidosis),转移性淋巴结肿大,巨大淋巴结增生症(Cas tleman’s disease) 。

G:\图片\纵隔肿瘤\DSCN0233.jpg。

纵隔大B淋巴瘤22例临床分析王坤宇;童向东;曲家骐;王述民;孟凡武;郝春阳【期刊名称】《中国现代医生》【年(卷),期】2016(054)027【摘要】目的对纵隔大B淋巴瘤(primary mediastinal large B-cell lymphoma,PMBCL)的临床表现、诊治方法及预后进行系统剖析.方法收集1996年7月~2013年1月我院胸外科接治的22例经病理确诊为纵隔大B淋巴瘤患者的临床资料,进行回顾性分析和研究,并依照是否采取手术分成手术组(12例)和保守组(10例),对两组生存情况进行比较分析.结果本组22例患者的平均生存时间为(43.6±3.7)个月,3年生存率达54.5%;手术组和保守组患者的生存期、3年生存率差异均无统计意义(P>0.05);此外,手术组有6例患者术前合并上腔静脉综合征,手术后有明显改善;保守组有2例术前合并上腔静脉综合征,连续化疗2~3周期后得以缓解.结论对于PMBCL患者,手术的切除率不高,且对生存期无明显影响,但可在近期有效缓解上腔静脉综合征,且可作出更为准确、全面的病理诊断.【总页数】3页(P49-51)【作者】王坤宇;童向东;曲家骐;王述民;孟凡武;郝春阳【作者单位】辽宁省鞍山市中心医院胸外科,辽宁鞍山 114001;沈阳军区总医院胸外科,辽宁沈阳110015;沈阳军区总医院胸外科,辽宁沈阳110015;沈阳军区总医院胸外科,辽宁沈阳110015;辽宁省鞍山市中心医院胸外科,辽宁鞍山 114001;辽宁省鞍山市中心医院胸外科,辽宁鞍山 114001【正文语种】中文【中图分类】R734.5【相关文献】1.纵隔淋巴瘤16例临床分析 [J], 刘景华;周凡;刘彦琴;王吉刚;白颖;张晓琳;李敏燕2.自体外周血干细胞移植联合受累野放疗治疗纵隔巨块型淋巴瘤16例临床分析[J], 刘利;刘强;陈任安;何华;张静宜;王锦程;郝淼旺;梁英民3.原发性纵隔淋巴瘤29例临床分析 [J], 蔡正文;刘汉锋;甘廷庆;蓝东4.24例原发纵隔大B细胞淋巴瘤的临床分析并文献复习 [J], 陈道光;杨瑜;潘才住;吴晖;黄雪珍5.原发性纵隔淋巴瘤18例临床分析 [J], 薛梅;朱玲;刘静;韩冬梅;丁丽;王恒湘因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢大b细胞淋巴瘤治疗方法

导语:大b细胞淋巴瘤对身体威胁比较大,自身患有大b细胞淋巴瘤后,患者不要先着急,要控制自身情绪,这样对疾病治疗有很好帮助,情绪不好对疾病会

大b细胞淋巴瘤对身体威胁比较大,自身患有大b细胞淋巴瘤后,患者不要先着急,要控制自身情绪,这样对疾病治疗有很好帮助,情绪不好对疾病会造成影响,同时治疗方法选择也是会选择错误的,这样对自身没有任何帮助,那大b细胞淋巴瘤治疗方法都有什么呢,下面就详细介绍下。

大b细胞淋巴瘤治疗方法:

一、放射治疗

(一)HD的ⅠA和ⅡA可单独采用次全淋巴野照射即病变在膈以上应用斗蓬野(包括纵隔、肺门、双侧颈部、锁骨上和腋窝淋巴结;病变在膈以下采用倒Y野(包括脾,脾蒂、腹主动脉旁、髂部、腹股沟部和股部淋巴结)。

根治剂量45Gy/5-6周;预防剂量40Gy/4-5周。

ⅠB、ⅡB和ⅢA可采用全淋巴野照射(即斗蓬野+倒Y野)。

(二)NHL低度ⅠA和ⅡA采用扩大野,ⅠB,ⅡB和中度的Ⅰ、Ⅱ期原则上同ⅠA和ⅡA,但放疗后(1月)宜加化疗。

根治剂量50~55Gy/5~6击;预防剂量45-55Gy/5-6周。

二、化疗

(一)HDⅢB~V期病例宜用化疗,联合化疗方案MOPP(表5-6-6)6个疗程,完全缓解率可达60~80%,有1/2~1/3病例保持长期缓解,有的长达15年。

复发的病人再用MOPP仍有90%患者达到第2次缓解。

其他联合方案并不比MOPP优越。

但ABVD方案与MOPP无交叉抗药性。

如MOPP失败可改用ABVD,此二方案交替治疗12个疗程,可取

预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。

纵膈大B细胞淋巴瘤行EPOCH方案化疗1例护理顾琼华【期刊名称】《上海护理》【年(卷),期】2015(015)003【总页数】3页(P87-89)【关键词】纵隔大B细胞淋巴瘤;EPOCH方案;化疗;护理【作者】顾琼华【作者单位】复旦大学附属肿瘤医院复旦大学上海医学院肿瘤学系,上海200032【正文语种】中文【中图分类】R473.73原发性纵膈大B细胞淋巴瘤(primary mediastin-al large B-cell lymphoma,PMLBCL)是弥漫大B细胞淋巴瘤(diffuse large B-cell lymphoma,DLBCL)的一种分子亚型,通常多发于年轻患者[1-2]。

原发性纵膈B细胞淋巴瘤的定义结合了临床和组织学的特点,其病理学上还具有霍奇金淋巴瘤的一些特点[1-4]。

PMLBCL主要表现为纵膈肿物局部侵犯。

由于肿物压迫和侵犯纵膈,可引发咳嗽、胸痛及呼吸困难等症状。

目前,RCHOP化疗方案作为PMLBCL治疗的标准方案,已在临床得到广泛应用[4-5]。

但仍有较多患者由于化学治疗肿瘤控制不理想,而采取纵膈放疗[6-7]。

且接受以R-CHOP方案为基础的患者将面临化疗的长期严重不良反应。

有文献报道,剂量密集型治疗可使PMLBCL患者获得更好的预后[6];对于复发、难治性非霍奇金淋巴瘤患者,EPOCH方案能取得良好的效果,是目前公认的治疗效果较好的挽救方案[8]。

我病区2014年9月收治1例PMLBCL患者,予行DA-EPOCH-R方案化疗,取得较好疗效,现将临床观察及护理体会报道如下。

1 临床资料1.1 一般资料患者男,22岁,于2014年7月出现咳嗽,无痰血,无发热,未服药。

至9月咳嗽仍未见好转,至外院查胸部CT发现纵隔占位,未行特殊治疗。

于2014年9月18日于我院门诊就治,查胸部CT增强示:前纵隔占位(10.3 cm ×7.0 cm),恶性肿瘤可能,左上肺炎症可能。

原发纵隔大B细胞淋巴瘤1例并文献复习本文报道一例原发纵隔大B细胞淋巴瘤(Primary mediastinal large B cell lymphoma, PMBCL),并结合文献进行复习。

该病例为一位29岁女性,主诉胸闷、呼吸困难2个月,胸部CT 显示纵隔肿块。

病理活检确诊为PMBCL,经过6个疗程R-CHOP化疗,病情缓解。

PMBCL是一种罕见的非霍奇金淋巴瘤,约占非霍奇金淋巴瘤的3%-10%。

该病主要发生在年轻女性,临床表现为纵隔肿块、胸闷、呼吸困难等,常合并上腔静脉症状和体重减轻。

PMBCL的病理特征为B细胞表型,属于弥漫性大B细胞淋巴瘤的一个亚型。

病理学检查通常显示恶性细胞呈现囊液性坏死和浆细胞样异质性。

免疫组化检测可发现CD20、CD30、CD23、CD79a等表达。

分子遗传学研究认为PMBCL与基因重排和基因突变有关,且与致癌基因BCL6、MYC、JAK2等的过度表达相关。

简要的治疗方案是化疗,主流的组合化疗方案为R-CHOP(环磷酰胺+多柔比星+长春新碱+激素+依托泊苷),同时如果有合并上腔静脉症状可考虑局部照射和手术切除。

哪怕是简单的CHOP方案,PMBCL的治疗结果明显优于弥漫性大B细胞淋巴瘤或其他外科治疗的结局。

在治疗方面,启动化疗至关重要,而放射治疗可以用于加速疗效,但在历史上曾被指责增加远处转移和二次恶化的发生率。

预后方面,PMBCL的相关因素有年龄、空气道梗阻、乳突病、肋骨病变、白细胞计数等。

通常来说,该疾病预后较好,生存率高。

然而,进展和复发率较高,因此,对于每位患者的治疗方案和后视监测都非常重要。

同时,PMBCL的可能转化为弥漫性大B细胞淋巴瘤的风险增加,因此国际移植方案工作组推荐在疗程后进行全身PET/CT检查,以免漏诊并早期开展治疗。

未来的治疗方案可能会应用PMBCL特异的治疗性靶向药物,并基于患者的基因特征和疾病临床表现开展个性化治疗。

“B细胞淋巴瘤”的临床诊断及治疗方法一概述B细胞淋巴瘤是B细胞发生的实体肿瘤。

包括霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。

其分型众多,经典霍奇金淋巴瘤和结节性淋巴细胞为主型霍奇金淋巴瘤,现在被认为是起源于B细胞的肿瘤。

弥漫性大B细胞淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤、黏膜相关淋巴组织淋巴瘤(MALT)、小淋巴细胞淋巴瘤/慢性淋巴细胞白血病、套细胞淋巴瘤(MCL)5种B细胞非霍奇金淋巴瘤最为常见,占非霍奇金淋巴瘤的3/4。

B细胞淋巴瘤的预后和治疗取决于淋巴瘤的具体类型以及分期分级。

二病因病因未明,与免疫缺陷、环境因素等有关。

三临床表现淋巴细胞既可以在它的出生地(胸腺、骨髓)发生恶变,也可以在淋巴结、脾、扁桃体及全身其他组织和器官的淋巴组织发生变化,所以,其临床表现是复杂多样的。

1.淋巴瘤最典型的表现是浅表部位的淋巴结无痛性、进行性肿大,表面光滑,质地较韧,触之如乒乓球感,或像鼻尖的硬度。

以颈部和锁骨上淋巴结肿大最常见,腋窝、腹股沟淋巴结次之。

也有患者以深部的淋巴结肿大为主要表现,如纵隔、腹腔、盆腔淋巴结肿大,起病较隐匿,发现时淋巴结肿大往往已比较明显。

2.进行性肿大的淋巴结可能对周围的组织器官造成影响或压迫,并引起相应的症状。

如纵隔巨大淋巴结可压迫上腔静脉,导致血液回流障碍,表现为面颈部肿胀、胸闷、胸痛、呼吸困难等;盆腔和腹腔巨大淋巴结可压迫胃肠道、输尿管或胆管等,造成肠梗阻、肾盂积水或黄疸,并引起腹痛、腹胀。

3.受累器官淋巴瘤也可以侵袭淋巴系统以外的器官,表现为相应器官的受侵、破坏、压迫或梗阻。

如胃肠道淋巴瘤的表现如同胃癌和肠癌,可出现腹痛、胃肠道溃疡、出血、梗阻、压迫等症状;皮肤淋巴瘤常被误诊为银屑病、湿疹、皮炎等;侵袭颅脑,可能出现头痛、视物模糊、言语障碍、意识不清、性格改变、部分躯体和肢体的感觉及运动障碍,甚至瘫痪;侵袭骨骼,可致骨痛、骨折;侵袭鼻咽部,可出现鼻塞、流涕、鼻出血等,类似于鼻咽癌的表现。

4.全身症状淋巴瘤是全身性疾病,因此,除了上述局部症状,约半数患者还可能出现发热、盗汗、乏力消瘦、食欲缺乏、皮疹、瘙痒、贫血等全身症状。