游褒禅山记(知识点详细)

- 格式:ppt

- 大小:3.13 MB

- 文档页数:72

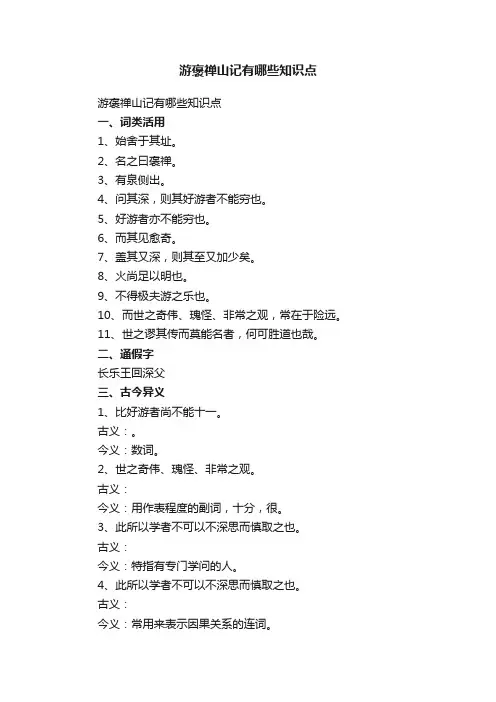

游褒禅山记有哪些知识点游褒禅山记有哪些知识点一、词类活用1、始舍于其址。

2、名之曰褒禅。

3、有泉侧出。

4、问其深,则其好游者不能穷也。

5、好游者亦不能穷也。

6、而其见愈奇。

7、盖其又深,则其至又加少矣。

8、火尚足以明也。

9、不得极夫游之乐也。

10、而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远。

11、世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉。

二、通假字长乐王回深父三、古今异义1、比好游者尚不能十一。

古义:。

今义:数词。

2、世之奇伟、瑰怪、非常之观。

古义:今义:用作表程度的副词,十分,很。

3、此所以学者不可以不深思而慎取之也。

古义:今义:特指有专门学问的人。

4、此所以学者不可以不深思而慎取之也。

古义:今义:常用来表示因果关系的连词。

5、于是余又叹焉。

古义:今义:合用为一个连词。

四、虚词1、以故其后名之曰2、距其院东五里3、独其为文犹可识4、问其深,则其好游者不能穷也5、盖其又深,则其至又加少矣6、以其求思之深而无不在也7、而余亦悔其之而不得极夫游之乐也8、视其左右9、谬其传10、咎其欲出者11、其孰能讥之乎?(二)“以”:1、以故其后名之曰‘褒禅”’。

2、至于幽暗昏惑而无物以相之。

3、险以远。

4、由山以上。

5、以其求思之深而无不在也。

6、余与四人拥火以入。

7、余于仆碑,又以悲夫古书之不存五、特殊句式1、今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

2、所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也3、今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

4、古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽5、不随以止也6、此余之所得也!7、此所以学者不可以不深思而慎取之也六、翻译句子1、既其出,则或责咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

2、余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉。

3、古之人观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

《游褒禅山记》知识点梳理参考答案一、父,通“甫”,古代对男子的美称。

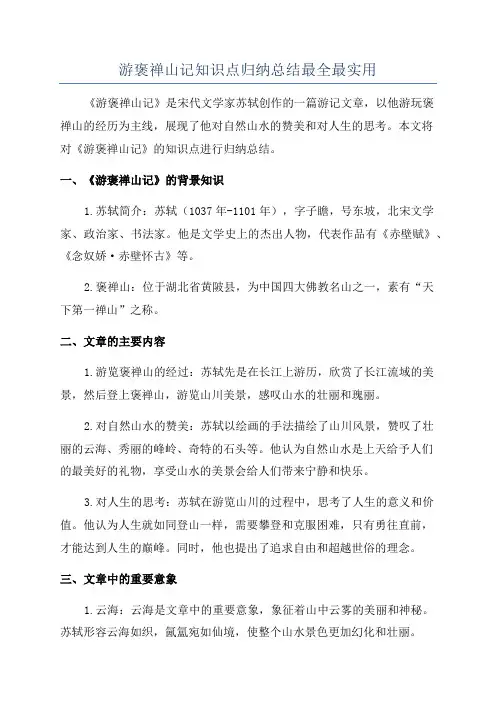

游褒禅山记知识点归纳总结最全最实用《游褒禅山记》是宋代文学家苏轼创作的一篇游记文章,以他游玩褒禅山的经历为主线,展现了他对自然山水的赞美和对人生的思考。

本文将对《游褒禅山记》的知识点进行归纳总结。

一、《游褒禅山记》的背景知识1.苏轼简介:苏轼(1037年-1101年),字子瞻,号东坡,北宋文学家、政治家、书法家。

他是文学史上的杰出人物,代表作品有《赤壁赋》、《念奴娇·赤壁怀古》等。

2.褒禅山:位于湖北省黄陂县,为中国四大佛教名山之一,素有“天下第一禅山”之称。

二、文章的主要内容1.游览褒禅山的经过:苏轼先是在长江上游历,欣赏了长江流域的美景,然后登上褒禅山,游览山川美景,感叹山水的壮丽和瑰丽。

2.对自然山水的赞美:苏轼以绘画的手法描绘了山川风景,赞叹了壮丽的云海、秀丽的峰岭、奇特的石头等。

他认为自然山水是上天给予人们的最美好的礼物,享受山水的美景会给人们带来宁静和快乐。

3.对人生的思考:苏轼在游览山川的过程中,思考了人生的意义和价值。

他认为人生就如同登山一样,需要攀登和克服困难,只有勇往直前,才能达到人生的巅峰。

同时,他也提出了追求自由和超越世俗的理念。

三、文章中的重要意象1.云海:云海是文章中的重要意象,象征着山中云雾的美丽和神秘。

苏轼形容云海如织,氤氲宛如仙境,使整个山水景色更加幻化和壮丽。

2.泉水:泉水是文章中的重要意象,象征着山中清澈的水源和生命的源泉。

苏轼对泉水的描绘充满诗意,赞美泉水的清澈和快乐之美,表达了对自然的赞美和对生命的热爱。

3.石头:石头是文章中的重要意象,象征着山中坚毅和刚强的品格。

苏轼形容石头如奇山异石,有着令人惊叹的造型和神奇的力量,寓意着人生需要坚定的意志和勇气。

四、文章的主题思想1.对自然山水的赞美和赞叹:苏轼通过赞美褒禅山的山川美景,表达了对自然山水的热爱和赞叹之情。

他认为自然山水是上天给予人们的最美好的礼物,需要人们去欣赏和珍惜。

2.对人生的思考和价值观的探索:苏轼通过游览褒禅山的经历,思考了人生的意义和价值。

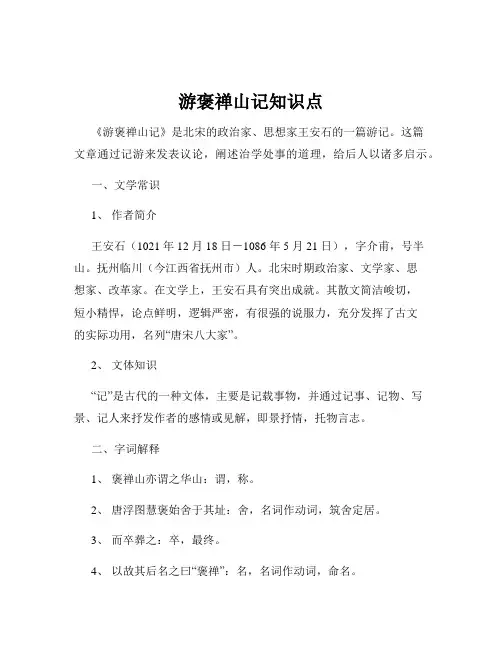

游褒禅山记知识点《游褒禅山记》是北宋的政治家、思想家王安石的一篇游记。

这篇文章通过记游来发表议论,阐述治学处事的道理,给后人以诸多启示。

一、文学常识1、作者简介王安石(1021 年 12 月 18 日-1086 年 5 月 21 日),字介甫,号半山。

抚州临川(今江西省抚州市)人。

北宋时期政治家、文学家、思想家、改革家。

在文学上,王安石具有突出成就。

其散文简洁峻切,短小精悍,论点鲜明,逻辑严密,有很强的说服力,充分发挥了古文的实际功用,名列“唐宋八大家”。

2、文体知识“记”是古代的一种文体,主要是记载事物,并通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

二、字词解释1、褒禅山亦谓之华山:谓,称。

2、唐浮图慧褒始舍于其址:舍,名词作动词,筑舍定居。

3、而卒葬之:卒,最终。

4、以故其后名之曰“褒禅”:名,名词作动词,命名。

5、今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也:庐冢,屋舍和坟墓。

6、距其院东五里:距,距离。

7、以其乃华山之阳名之也:阳,山的南面。

古代称山的南面、水的北面为“阳”,山的北面、水的南面为“阴”。

8、有碑仆道:仆,倒。

9、其文漫灭:漫灭,模糊不清。

10、独其为文犹可识:识,辨认。

11、今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也:谬,错误。

12、有穴窈然:窈然,深远幽暗的样子。

13、则其好游者不能穷也:穷,走到尽头。

14、余与四人拥火以入:拥,持、拿。

15、入之愈深,其进愈难,而其见愈奇:见,见到的景象。

16、有怠而欲出者:怠,懈怠。

17、不出,火且尽:且,将要。

18、盖余所至,比好游者尚不能十一:十一,十分之一。

19、然视其左右,来而记之者已少:左右,周围。

20、盖其又深,则其至又加少矣:至,到达的人。

21、方是时:方,当、正在。

22、余之力尚足以入,火尚足以明也:明,照明。

23、既其出,则或咎其欲出者:咎,责怪。

24、而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也:极,尽,这里有尽情享受的意思。

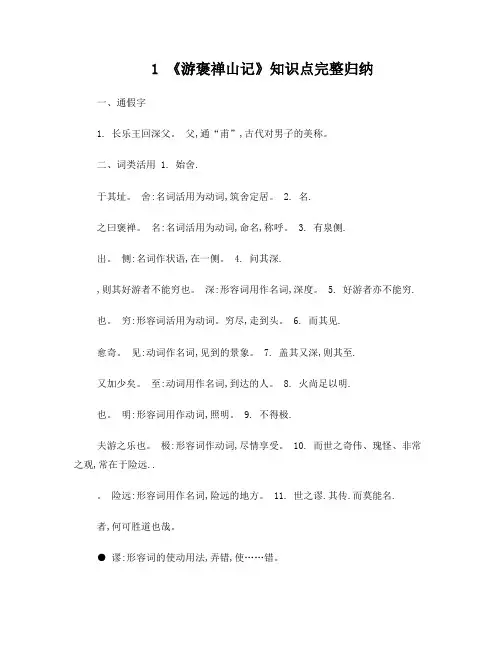

1 《游褒禅山记》知识点完整归纳一、通假字1. 长乐王回深父。

父,通“甫”,古代对男子的美称。

二、词类活用 1. 始舍.于其址。

舍:名词活用为动词,筑舍定居。

2. 名.之曰褒禅。

名:名词活用为动词,命名,称呼。

3. 有泉侧.出。

侧:名词作状语,在一侧。

4. 问其深.,则其好游者不能穷也。

深:形容词用作名词,深度。

5. 好游者亦不能穷.也。

穷:形容词活用为动词。

穷尽,走到头。

6. 而其见.愈奇。

见:动词作名词,见到的景象。

7. 盖其又深,则其至.又加少矣。

至:动词用作名词,到达的人。

8. 火尚足以明.也。

明:形容词用作动词,照明。

9. 不得极.夫游之乐也。

极:形容词作动词,尽情享受。

10. 而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远..。

险远:形容词用作名词,险远的地方。

11. 世之谬.其传.而莫能名.者,何可胜道也哉。

● 谬:形容词的使动用法,弄错,使……错。

● 传:动词作名词,流传的文字。

● 名:名词作动词,说明白。

三、特殊句式(一)判断句①今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

(……者,……也:“者”表停顿语气,“也”表判断语气) ②所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。

(……者,……也)③今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

(……者,……也)④此所以学者不可以不深思而慎取之也(因果判断句,“此”是主语,“所以”相当于现代汉语的“……的原因”,“也”语气助词,表判断)⑤此余之所得也(此……也)(二)倒装句1.状语后置句①古人之观于天地、山川、虫鱼、鸟兽,往往有得。

②唐浮图慧褒始舍于其址2.定语后置①有穴窈然。

(三)省略句①有志矣,不随(之)以止也(省宾语)②有志与力,而又不随(之)以怠。

(省宾语)③余于仆碑,又以(之)悲夫古书之不存。

(省宾语)④有碑仆(于)道(省介词)(四)文言固定句式①其孰能讥之乎?(难道……吗?)②何可胜道也哉! (哪里……呢!)③此所以学者不可以不深思而慎取之也。

游褒禅山记(王安石)一、实词1、道①有碑仆道:【有一块石碑倒在路旁】【道:道路,名词】②何可胜道也哉?:【哪能说得完呢!】【道:说,动词】2、名①以故其后名之曰褒禅:【因为这个缘故,从那以后人们称这座山为“褒禅"】/以其乃华山之阳名之也:【因为它在华山的南面而这样称呼它。

】【名:命名、取名,名词作动词】②后世之谬其传而莫能名者:【后代人弄错了它流传的(文字),而没有人能够说明白的(情况)】【名:说出名字,名词作动词】二、虚词1、其①以故其后名之曰褒禅:【因为这个缘故,从那以后人们称这座山为“褒禅”】【那,代词,指代慧褒埋葬的时间】②距其院东五里:【距离那禅院东边五里】【那,代词,指代慧空禅院】③独其为文犹可识,曰“花山”:【只有从它(仆碑)上面残存的字还能辨认出,叫做“花山”】【它,代词,代仆碑】④问其深,则其好游者不能穷也:【问它的深度,连那些爱好游玩的人也不能走到尽头】【前“其”,代词,代“穴”;后“其”,代词,代好游者】⑤盖其又深,则其至又加少也:【大概洞内越深的地方,来到的游客就越少了.】【前“其”,它,代词,指代后洞;后“其",那些,代词,代游客】⑥以其乃华山之阳名之也:【因为它在华山的南面而这样称呼它】【它,代词,指华山洞】⑦既其出,则或咎其欲出者:【出洞以后就有人埋怨那个主张退出的人】【前一个“其",助词,不译;后一个“其”,那个,指示代词】⑧而余亦悔其随之:【而我也后悔自己跟他出来】【自己,代词,指作者】⑨以其求思之深而无不在也:【是因为他们探究、思考深入而广泛】【他们,代词,指代“古之人”】⑩其孰能讥之乎?:【难道谁还能嘲笑他吗?】【难道,语气助词,表反问语气】2、以①以故其后名之曰褒禅:【因为这个缘故,从那以后人们称这座山为“褒禅”】/以其乃华山之阳名之也:【因为它在华山的南面而这样称呼它】【因为,介词】②余与四人拥火以入:【我与四人拿着火把走进去】【连词,相当于“而”,表修饰】③余之力尚足以入,火尚足以明也:【我的体力还足够(用来)前进,火把还足够(用来)继续照明。

《游褒禅山记》知识点完整归纳《游褒禅山记》是唐代文学家杨万里创作的一篇游记散文。

故事描绘了作者到褒禅山游玩的经历,表达了对景色的赞美和对人生的思考。

以下是《游褒禅山记》的知识点完整归纳:1. 山水描写:故事以描写褒禅山的山水景色为主线。

作者通过对山川、瀑布、峰峦等自然景观的描绘,展示了山水的壮美和奇特之处。

2. 文人意境:在描写山水的基础上,杨万里通过细腻的笔触和丰富的联想,创造出了一种幽雅的文人意境。

他通过对景物的凝视和内心的感悟,展示了自己对自然的敬畏和对人生的思考。

3. 角色塑造:故事中的主人公是作者本人,通过他的视角和情感,读者能够更好地感受到作者对景物的情感和思考。

作者以自我为中心塑造角色,展示了一个文人在山水间的游玩和感悟。

4. 文人与自然的关系:《游褒禅山记》是一篇典型的儒家文化作品,强调了文人与自然的和谐关系。

作者在山水间寻找灵感和思考人生,表达了自然与人的互动与依存。

5. 对人生的思考:作品中融入了丰富的人生哲理和哲学思考。

通过对山水的赞美和对自然的抒发,作者反思了人生的短暂和无常,强调了追求心灵自由和宁静的重要性。

6. 艺术手法:《游褒禅山记》运用了大量的修辞和修辞手法,如比喻、拟人、对偶、排比等。

这些手法丰富了作品的艺术感染力,使得读者能够更好地理解和感受作者的情感和思想。

7. 散文特点:《游褒禅山记》是一篇散文,它以行文自由、锦绣多彩的描述特点为主。

作品结构松散,不拘泥于严谨的叙事框架,使得作品具有较高的艺术自由度。

总而言之,《游褒禅山记》描绘了山水之美,表达了文人对自然的敬畏和对人生的思考,展示了作者儒家文化的修养和对艺术的追求。

这篇作品在中国文学史上具有重要地位,并被广泛阅读和研究。

《游褒禅山记》知识点归纳1.褒禅山的地理位置:褒禅山位于今河南省南阳市南部,因山上有观音禅寺而得名。

白居易在文中描述了山的高峻险峻、林木茂盛,以及山脚下的平原和河流。

2.褒禅山的历史渊源:白居易在文中提到,褒禅山曾是夏禹修行之地,也是北魏时期佛教起源之地。

他还提到了山上的佛教文化和人们的朝圣信仰。

3.对山景的描写:白居易以游山之人的视角,描绘了褒禅山的雄伟壮丽和美丽的自然景色。

他描述了山峰的高耸,山势的险峻,以及山上的水潭、瀑布和山间的翠竹。

4.对山中景点的描述:白居易在文中陈述了褒禅山上的几处景点。

他描述了观音殿的建筑和寺庙中的佛像,赞美了佛像的神态凝重、仪态庄严。

他还提到了山上的龙泉、望月亭等地标性景点。

5.对山下景点的描述:白居易也对褒禅山脚下的平原和河流进行了描写。

他提到了河流的丰满和潺潺流水的声音,也描述了平原上的农田和村庄。

6.对人文景观的描写:除了自然景观,白居易也关注了褒禅山上的人文景观。

他提到了山上的僧侣和朝圣者,他们虔诚的信仰和对佛教的敬畏。

他还描述了山上的修院和修行者,赞美了他们追求智慧和意志的坚韧。

7.山水之感:白居易通过对褒禅山的描述,表达了对山水之美的赞美之情。

他认为山水之美能够使人心灵宁静,带来愉悦的情绪和满足的感受。

他写道:“山寺虽在野,人犹能到。

不知何物来,因有暇乐道。

”8.游山的心境:白居易通过游山的经历,表达了自己对生活的思考和对人生的感悟。

他把山水之行比喻为修行之旅,认为修行的过程和游山一样,可以使人摆脱世俗的束缚,追求心灵的净化和智慧的升华。

以上是《游褒禅山记》的知识点归纳,该文以白居易独特的笔调和美丽的描写,展示了褒禅山的壮丽景色和人文景观,也表达了对山水之美和修行之道的思考和感悟。

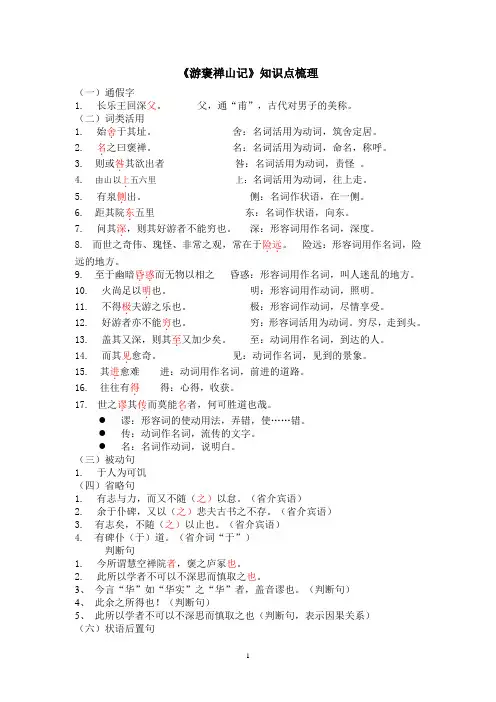

《游褒禅山记》知识点梳理(一)通假字1.长乐王回深父。

父,通“甫”,古代对男子的美称。

(二)词类活用1.始舍.于其址。

舍:名词活用为动词,筑舍定居。

2.名.之曰褒禅。

名:名词活用为动词,命名,称呼。

3. 则或咎.其欲出者咎:名词活用为动词,责怪。

4. 由山以上.五六里上:名词活用为动词,往上走。

5.有泉侧.出。

侧:名词作状语,在一侧。

6. 距其院东.五里东:名词作状语,向东。

7.问其深.,则其好游者不能穷也。

深:形容词用作名词,深度。

8.而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远..。

险远:形容词用作名词,险远的地方。

9. 至于幽暗昏惑..而无物以相之昏惑:形容词用作名词,叫人迷乱的地方。

10.火尚足以明.也。

明:形容词用作动词,照明。

11.不得极.夫游之乐也。

极:形容词作动词,尽情享受。

12.好游者亦不能穷.也。

穷:形容词活用为动词。

穷尽,走到头。

13.盖其又深,则其至.又加少矣。

至:动词用作名词,到达的人。

14.而其见.愈奇。

见:动词作名词,见到的景象。

15. 其进.愈难进:动词用作名词,前进的道路。

16. 往往有得.得:心得,收获。

17.世之谬.其传.而莫能名.者,何可胜道也哉。

●谬:形容词的使动用法,弄错,使……错。

●传:动词作名词,流传的文字。

●名:名词作动词,说明白。

(三)被动句1.于人为可饥(四)省略句1.有志与力,而又不随(之)以怠。

(省介宾语)2.余于仆碑,又以(之)悲夫古书之不存。

(省介宾语)3. 有志矣,不随(之)以止也。

(省介宾语)4. 有碑仆(于)道。

(省介词“于”)判断句1.今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

2.此所以学者不可以不深思而慎取之也。

3、今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

(判断句)4、此余之所得也!(判断句)5、此所以学者不可以不深思而慎取之也(判断句,表示因果关系)(六)状语后置句1.古人之观于天地、山川、虫鱼、鸟兽,往往有得。

2.唐浮图慧褒始舍于其址。

《游褒禅山记》文言知识归纳一、通假字长乐王回深父.父,通“甫”,古代对男子的美称.二、古今异义词1.比好游者尚不能十一.•古义:十分之一。

今义:数词或十月一日国庆节。

2.世之奇伟、瑰怪、非常之观。

•古义:不同寻常.今义:用作表程度的副词,十分,很。

3.此所以学者不可以不深思而慎取之也.•古义:泛指求学的人,指读书人.今义:特指有专门学问的人.4.于是余又叹焉。

•古义:“于",介词,对;“是",代词,这件事。

为单音词连用。

•今义:合用为一个连词。

5.此所以学者不可以不深思而慎取之也。

古义:是代词“所"与介词“以”结合,相当于“……的原因”。

所以游目骋怀.古义:用来。

今义:常用来表示因果关系的连词。

6.然视其左右,来而记之者已少古义:周围;今义:左和右两方面、支配、表示概数等7.至于幽暗昏惑而无物以相之古义:到达,达到,动词;今义:表示另提一事或达到某种程度三、一词多义1.乃①以其乃华山之阳名之也(副词,表示判断,可译为“是"“为”)②巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,何也(副词,竟,竟然,居然)③良乃入,具告沛公(连词,于是)④于是为长安君约车百乘,质于齐,兵乃出(副词,才)⑤家祭无忘告乃翁(代词,你,你的)2.道①有碑仆道(路,道路)②师者,所以传道受业解惑也/道之所存,师之所存也(道理)③于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首(主张)④何可胜道也哉(说,讲)⑤策之不以其道(方法)3.盖①日初出大如车盖(车盖)②盖失强援,不能独完(承接上文,表示原因,可译为“因为"“是因为"“是由于”等)③况刘豫州王室之胄,英才盖世,众士仰慕,若水之归海(动词,超过,胜过),④盖其又深,则其至又加少矣/盖余所至(有“大概"的意思)4.文①独其为文犹可识,曰“花山”/其文漫灭(名词,文字)②不以木为之者,文理有疏密(名词,纹路)③属予作文以记之(名词,文章)④文过饰非(动词,掩饰、掩盖)⑤披发文身(动词,在身上脸上刺画花纹或字)⑥温文尔雅(形容词,文雅)5.然①至于颠覆,理固宜然(代词,如此,这样)②吴广以为然(对,正确)③有穴窈然(形容词词尾,“……的样子”)④然视其左右,来而记之者已少(转折连词,然而,但是)6。

《游褒禅山记》知识点梳理一、通假字1、长乐王回深父。

父,通“甫”,古代对男子的美称。

二、词类活用1、始舍于其址。

舍:名词活用为动词,筑舍定居。

2、名之曰褒禅。

名:名词活用为动词,命名,称呼。

3、有泉侧出。

侧:名词作状语,从旁边。

4、问其深,则其好游者不能穷也。

深:形容词用作名词,深度。

5、好游者亦不能穷也。

穷:形容词活用为动词。

穷尽,走到头。

6、而其见愈奇。

见:动词作名词,见到的景象。

7、盖其又深,则其至又加少矣。

至:动词用作名词,到达的人。

8、火尚足以明也。

明:形容词用作动词,照明。

9、不得极夫游之乐也。

极:形容词作动词,尽情享受。

10、而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远。

险远:形容词用作名词,险远的地方。

11、世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉。

谬:形容词的使动用法,弄错,使……错。

传:动词作名词,流传的文字。

名:名词作动词,说明白。

12、至于幽暗昏惑形容词作名词,深远黑暗、令人迷糊困惑的地方。

三、虚词“乃”1、以其乃华山之阳名之也副词,表示判断,可译为“是”“就是”“而”其进愈难,而其见愈其奇而:表示转折而不得极夫游之乐也而:因而,表示因果此所以学者不可以不深思而慎取之也表示并列以其求思之深而无不在也表示递进3、其1、以故其后名之曰(代词,那,指褒禅埋葬之时)2、距其院东五里(代词,这,指慧空禅院)3、独其为文犹可识(代词,代“仆碑”)4、问其深,则其好游者不能穷也(前“其”:代词,它,代“穴”;后“其”:代词,那些) 5、以其求思之深而无不在也(代词,他们,指古人)6、而余亦悔其之而不得极夫游之乐也(代词,指自己)7、视其左右(代词,洞,洞壁)8、咎其欲出者(代词,那些,指欲出者)9、其孰能讥之乎?(语气副词,表反问,岂、难道)10、既其出(助词,无义)4、“以”:1、作介词用:因、由于。

“以故其后名之曰‘褒禅”’。

2、来。

“无物以相之”。

3、作连词用,相当于“而”:①表并列。

“险以远”。

《游褒禅山记》知识点解析《游褒禅山记》是北宋政治家、思想家王安石的一篇著名游记。

这篇文章通过叙述作者和友人同游褒禅山的经历,阐述了志、力、物三者在成功中的重要作用,同时也表达了作者对人生的深刻思考。

本文将对《游褒禅山记》的知识点进行详细解析。

一、文学常识1. 作者简介王安石,字介甫,号半山,临川(今江西抚州)人。

北宋著名的政治家、文学家、思想家。

他在政治上主张变法革新,推行了一系列富国强兵的政策;在文学上,他的散文简洁峻切,论点鲜明,逻辑严密,有很强的说服力。

2. 文体知识《游褒禅山记》是一篇记游性散文。

记游性散文以记叙游览过程中的所见所闻、所思所感为主要内容,通常具有较高的文学价值和思想内涵。

二、重点字词1. 实词(1)褒禅山亦谓之华山:称。

(2)其下平旷,有泉侧出:从旁边。

(3)则其好游者不能穷也:走到尽头。

(4)火尚足以明也:照明。

(5)世之奇伟、瑰怪、非常之观:不同寻常的景象。

(6)至于幽暗昏惑而无物以相之:帮助。

2. 虚词(1)以其乃华山之阳名之也:因为。

(2)余与四人拥火以入:连词,表修饰。

(3)而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也:代词,自己;能够。

(4)以其求思之深而无不在也:因为;并且。

三、特殊句式1. 判断句此所以学者不可以不深思而慎取之也。

(“此……也”表判断)2. 省略句(1)有碑仆道。

(“仆”后省略介词“于”)(2)然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔。

(“焉”后省略代词“之”)3. 倒装句(1)唐浮图慧褒始舍于其址。

(状语后置,应为“唐浮图慧褒始于其址舍”)(2)古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得。

(状语后置,应为“古人之于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽观,往往有得”)四、文章内容分析1. 记叙部分文章开篇介绍了褒禅山的地理位置和名称由来,接着叙述了作者和友人同游褒禅山的经过。

作者详细描写了褒禅山的自然景观和历史遗迹,如“其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。

游褒禅山记知识点归纳

一、山水描写:

1.王之涣以丰富的词藻描绘了褒禅山的壮美景色,如“大川之阳,有

万丈之园”、“峦头如削,山势清峭”、“云蒸霞蔚,气象万千”等。

2.描述了山上的流泉、瀑布、飞瀑和行云流水的景象,如“冷泉如泻”、“飞瀑断岩”、“山上有云海”等。

二、禅意:

1.文章中提到了禅师的禅室和禅院,以及作者向禅师请教禅学的情景,展示了禅宗的修行境界和博大精深的佛学理念。

三、对自然景观的赞美:

1.作者赞美了褒禅山的奇妙和壮美景色,表达了对自然的仰慕和赞叹

之情。

2.描述了山水之间的和谐和统一,如“山明水秀”、“山色若云锦,

水色若罗绮”等,以及自然界中的万物生长和流动的景象,如“搏击飞跃”、“猿啸洞庭”等。

四、对人生境界的思考:

1.作者通过游山观景,体验大自然的恢弘和广阔,思考人生的意义和

境界。

2.描述了山水之间的变幻和人生的起伏不定,如“人未至,山径已行尽”、“人行百里,其耻诚矣”等,借此表达了对人生的思考和反省。

3.通过对静心修行和倾听内心的向往,强调个人修养和内心的安宁对于人生的重要性。

游褒禅山记一、通假字无二、古今异义比好游者尚不能十一(古义:十分之一。

今义:基数词。

)至于幽暗昏惑而无物以相之(古义:到底,达到,动词。

今天:表示另提一事,关联词。

)于是余有叹焉(古义:(于是,对此)在这个时候。

今义:由于这个、因此。

)而世之奇伟瑰怪非常之观(古义:不同寻常。

今义:特别,副词。

)此所以学者不可以不深思而慎取之也(古义:治学的人、求学的人。

今义:有专门学问的人。

)三、一词多义1.道有碑仆道(道路,名词)何可胜道也哉?(说,动词)2.名以故其后名之曰褒禅/以其乃华山之阳名之也(命名、取名,名词作动词)后世之谬其传而莫能名者(说出名字,名词作动词)3.其以故其后名之曰褒禅(那,代词,指代慧褒埋葬的时间)距其院东五里(那,代词,指代慧空禅院)独其为文犹可识,曰“花山”(它,代词,代仆碑)问其深,则其好游者不能穷也(前“其”,代词,代“穴”;后“其”,代词,代好游者)盖其又深,则其至又加少也(前“其”,它,代词,指代后洞;后“其”,那些,代词,代游客)以其乃华山之阳名之也(它,代词,指华山洞)既其出,则或咎其欲出者。

(前一个“其”,结构助词,不译;后一个“其”,那个,指示代词)而予亦悔其随之(自己,代词,指作者)以其求思之深而无不在也(他们,代词,指代“古之人”)其孰能讥之乎?(难道,语气助词,表反问语气)4.以以故其后名之曰褒禅/以其乃华山之阳名之也(因为,介词)余与四人拥火以入(连词,相当于“而”,表修饰)余之力尚足以入,火尚足以明也(用来,介词)夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少(连词,相当于“而”,表并列)5.之而卒葬之(代词,这里)以故其后名之曰“褒禅”(代词,它,代指华山)褒之庐冢也/以其乃华山之阳名之也(结构助词,的)而余亦悔其随之(代词,他)古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得(结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性)6.焉于是予有叹焉(兼词,于此,对这件事)而人之所罕至焉/ 然力足以至焉(代词,那里,指险远的地方)四、词类活用(一)名词作状语其下平旷,有泉侧出(侧,从侧面、从旁边)(二)名词作动词唐浮图慧褒始舍于其址(舍,筑舍居住)以故其后名之曰“褒禅”/以其乃华山之阳名之也(名,命名、取名)后世之谬其传而莫能名者(名,说出)(三)形容词作动词余之力尚足以入,火尚足以明也(明,照明)(四)形容词作名词问其深,则其好游者不能穷也(深,深度)常在于险远(险远,险远的地方)(五)使动用法后世之谬其传而莫能名者(谬,使……谬误)五、特殊句式(一)判断句今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。