针刺背腧穴治疗失眠症40例的临床观察

- 格式:doc

- 大小:15.50 KB

- 文档页数:4

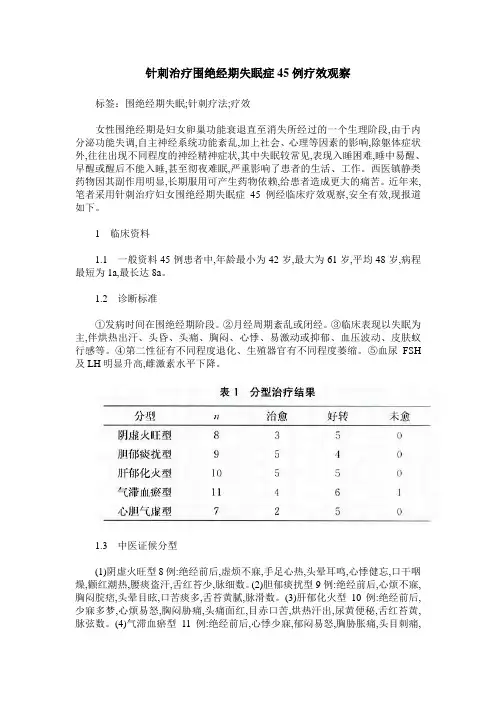

针刺治疗围绝经期失眠症45例疗效观察标签:围绝经期失眠;针刺疗法;疗效女性围绝经期是妇女卵巢功能衰退直至消失所经过的一个生理阶段,由于内分泌功能失调,自主神经系统功能紊乱,加上社会、心理等因素的影响,除躯体症状外,往往出现不同程度的神经精神症状,其中失眠较常见,表现入睡困难,睡中易醒、早醒或醒后不能入睡,甚至彻夜难眠,严重影响了患者的生活、工作。

西医镇静类药物因其副作用明显,长期服用可产生药物依赖,给患者造成更大的痛苦。

近年来,笔者采用针刺治疗妇女围绝经期失眠症45例经临床疗效观察,安全有效,现报道如下。

1临床资料1.1一般资料45例患者中,年龄最小为42岁,最大为61岁,平均48岁,病程最短为1a,最长达8a。

1.2诊断标准①发病时间在围绝经期阶段。

②月经周期紊乱或闭经。

③临床表现以失眠为主,伴烘热出汗、头昏、头痛、胸闷、心悸、易激动或抑郁、血压波动、皮肤蚁行感等。

④第二性征有不同程度退化、生殖器官有不同程度萎缩。

⑤血尿FSH 及LH明显升高,雌激素水平下降。

1.3中医证候分型(1)阴虚火旺型8例:绝经前后,虚烦不寐,手足心热,头晕耳鸣,心悸健忘,口干咽燥,颧红潮热,腰痰盗汗,舌红苔少,脉细数。

(2)胆郁痰扰型9例:绝经前后,心烦不寐,胸闷脘痞,头晕目眩,口苦痰多,舌苔黄腻,脉滑数。

(3)肝郁化火型10例:绝经前后,少寐多梦,心烦易怒,胸闷胁痛,头痛面红,目赤口苦,烘热汗出,尿黄便秘,舌红苔黄,脉弦数。

(4)气滞血瘀型11例:绝经前后,心悸少寐,郁闷易怒,胸胁胀痛,头目刺痛,潮热出汗,舌质青紫或有瘀斑,脉细涩。

(5)心胆气虚型7例:绝经前后,夜寐多梦易惊,心悸胆怯,气短乏力,舌淡苔薄,脉细弦。

2治疗方法2.1取穴主穴:关元(平补平泻法)、三阴交(补法)、照海(补法)、申脉(泻法)、神门(平补平泻法)、百会(平补平泻法)。

配穴:阴虚火旺加太溪(补法)、肾俞(补法)、心俞(泻法)。

胆郁痰扰加侠溪(泻法)、足三里(泻法)、丰隆(泻法)。

开题计划学院:黑龙江中医药大学附属二院专业:康复医学与理疗学导师姓名:邢艳丽硕士研究生:袁洪超题目针刺五脏背俞穴治疗原发性失眠开题计划分以下5点介绍一、立题依据二、现代医学研究三、实验方案四、统计学处理五、预期结果一、立题依据⏹1.研究课题的目的⏹2.课题的意义1.研究课题的目的观察针刺五脏背俞穴治疗失眠的临床疗效。

2.课题的意义近年来,随着生活节奏的日益加快,导致失眠的诱因增多,其发病率有逐年上升的趋势。

目前,现代医学界主要依靠作用是抑制中枢神经系统的安眠类药物,失眠患者如果长期服用这类药物,往往会产生对药物的耐受性、依赖性及成瘾性,有时会加重失眠及其伴随症状。

中医认为脏腑功能紊乱,营卫气血失常,阴阳失调是产生失眠症的根本原因。

可归入现代医学的“神经官能症”、“更年期综合症”等疾病范畴。

中医学将失眠分为多种证型,心脾两虚型、心胆气虚型、阴虚火旺型、肝郁化火型、痰热内扰型。

近年来,针灸常规穴位治疗失眠在临床上取得了一定的进步,而以背俞穴为主治疗失眠却很少。

背俞穴是五脏六腑之气输注于背腰部的腧穴,分布在膀胱经的第一侧线上。

全身经脉之气通过经别的离合出入均可注入足太阳膀胱经,使其与五脏六腑皆相通。

膀胱经上的背俞穴作为脏腑之气疏通出入之处,内应于脏腑、反注于背部,具有反映脏腑功能状态、调节脏腑气血、治疗脏腑疾病的作用。

难经》云:“阴病行阳,阳病行阴,故令募皆在阴,俞在阳。

”杨玄操认为:“腹为阴,⋯⋯背为阳,五脏俞皆在背,故云俞在阳,内脏有病则出行于阳,阳俞在背也”,故五脏之病当取五脏背俞穴来进行治疗。

调脏腑之俞穴,可调脏腑所秉权之功能而统调人体功能,取膀胱经五脏俞穴,以调五脏神法治疗失眠症,可舒五脏之气,开五脏之郁,泻五脏之火,安五脏之志,调五脏之神,进而达到精神内守,气血平和的稳态。

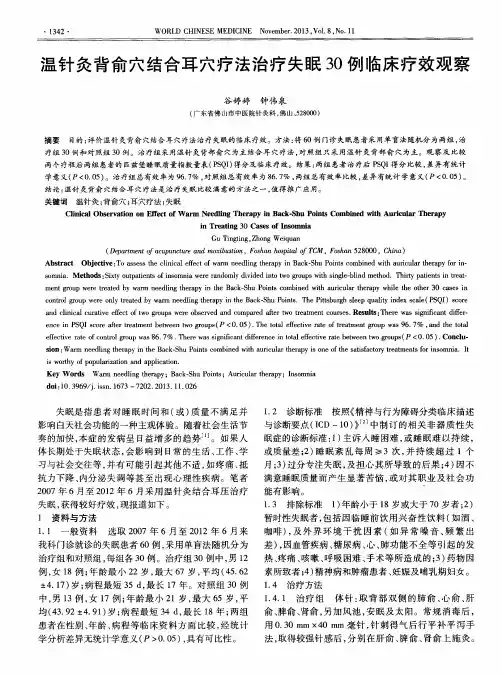

二、现代医学研究背俞穴治疗失眠发展情况⏹背俞穴刮痧治疗⏹透灸背俞穴治疗⏹梅花针叩刺背俞穴治疗⏹针刺加背俞穴闪罐治疗⏹背俞穴简易穴位埋线治疗⏹耳尖放血配合背俞穴走罐治疗⏹针刺背俞穴(泻南补北法)治疗三、实验方案(一)、资料与方法1.临床资料⏹1)、病例来源⏹2011年12月至2012年12月黑龙江中医药大学附属第二医院康复门诊收治的失眠患者。

背俞穴为主治疗失眠26例临床观察失眠是神经衰弱的主要表现之一,通常以入睡难,碾转烦躁,试图平静或默背数字以入睡,然而越发紧张兴奋,更难入睡。

2006年3月~2010年11月,对失眠患者以背俞穴为主辨证配穴治疗26例,效果满意。

现报告如下。

资料与方法一般资料:26例患者,其中女21例,男5例,年龄29~63岁,病程6个月~10年,伴颈椎病者19例,伴高血压者4例(其中1例伴糖尿病),单纯失眠者3例。

治疗方法:选用1~1.5寸毫针备用,背俞穴取心俞、膈俞、肝俞、脾俞、肾俞。

伴颈椎病者配颈夹脊、风池、天牍、百会、四神聪;伴高血压配中脘、石门、神门;伴糖尿病者配胰俞(第8胸椎棘突下旁开1.5寸);伴纳差,身疲,自汗等症者配中脘、天枢、气海、足三里、神门、三阴交等。

针刺治疗10天为1个疗程。

疗效评定标准:①治愈:各种症状消失,睡眠时间达7小时左右;②好转:各种症状基本消失,睡眠时间达6小时左右;③未愈:症状无改善。

结果26例中,治愈13例,好转11例,未愈2例,治愈率为50%,总有效率为92.3%。

例1:患者,女,46岁,长期失眠长达7年,入睡难,睡眠浅,多梦易醒,如此2小时醒来,再难入睡,纳可,形体消瘦,自汗,头痛,偶有头晕,血压及血糖正常,颈椎X线拍片示颈椎病,用上述方法治疗2个疗程,症状消失,睡眠时间达7小时。

瞩患者颈部锻炼,枕颈枕。

随访1年未复发。

讨论中医学不寐或不得眠,多由脏腑机能紊乱,气血亏虚,阴阳失调导致,传统病因学在诊断“神经衰弱”时,往往关注其情绪和心理等精神因素,而忽略了引起神经衰弱的其他因素,近年以来对神经衰弱关注更多的是原发基础病及躯体发病基础。

笔者近些年观察到,由于持续的伏案工作、学习压力等,失眠患者大多伴有颈项部的肌痉挛,颈椎小关节错位等颈椎病的表现,被现代医学诊断为“颈性失眠”。

在治疗上用传统方法,取背俞穴以调理五脏六腑,协调阴阳,调理气血。

并配以治疗原发基础病及躯体发病部位。

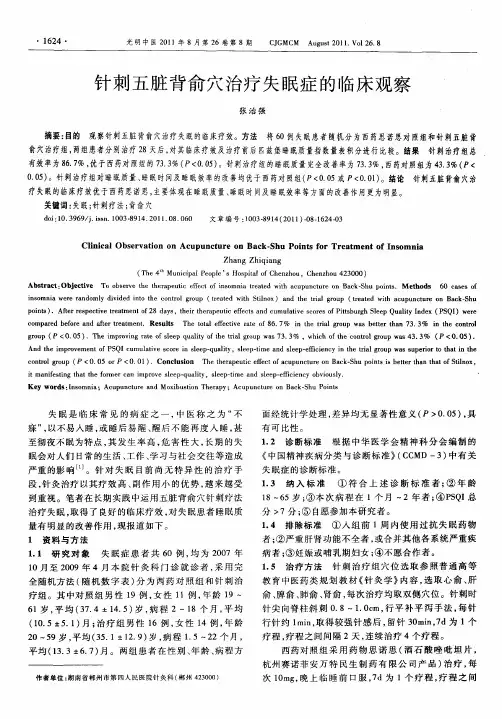

针刺五脏背俞穴治疗失眠症的临床疗效吴小凯【摘要】目的:观察针刺五脏背俞穴对失眠症有无效果。

方法将60例失眠患者分为治疗组和对照组两个组。

治疗组采用针刺五脏背俞穴,对照组采用传统的西医治疗。

10天为一个疗程,治疗3个疗程后统计结果。

结果对比治疗组和对照组,治疗组中睡眠质量提高者占80%,比对照组中的传统疗法有显著疗效(P<0.05或者P<0.01)。

结论针刺五脏背俞穴的方法能够显著提高失眠患者的睡眠质量,睡眠时间和睡眠效率等方面。

【期刊名称】《继续医学教育》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】2页(P112-113)【关键词】失眠;针刺疗法;背俞穴【作者】吴小凯【作者单位】天津北辰区果园新村街社区卫生服务中心中医科,天津 300400【正文语种】中文【中图分类】R245失眠是临床常见病之一,中医上叫做“不寐”,症状为不易入睡,易惊醒,彻夜不眠等。

发病人群广泛,长期下去会严重影响人们的生活学习。

针灸治疗失眠的方法以其疗效高,副作用小等优点为人们所喜欢。

目前,针灸治疗方法中对于穴位的选择方法众多,标准不一。

笔者在长期使用针刺五脏背俞穴治疗失眠的实践中,取得了明显的效果。

1.1 一般资料所有的病例全部来自于符合标准的针灸门诊患者,用随机的实验方法将这50例人分成两组,一组25例,分别为治疗组和对照组。

其中对照组中,男性15例,女性10例,年龄最大60岁,最小25岁;病程最短者3个月,最长者8年。

治疗组中,男性19例,女性6例,年龄最大55岁,最小28岁,病程最短者1个月,最长者5年。

用统计学的方法进行处理,两组在性别病程和年龄上分布均衡(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准西医判断标准:1995年制定的《中国精神科学会精神疾病分类方法与诊断标准》中。

中医判断标准:1993年由中华人民共和国卫生部所颁发的《中药新药临床研究指导原则》。

1.3 纳入标准按照诊断标准,纳入标准为:(1)严格符合上述诊断标准的患者;(2)患者的年龄在18~65岁之间;(3)一周之内没有服用过任何的安眠类药物者;(4)对药物试验无过敏。

《微针浅刺膀胱经背部腧穴治疗抑郁相关性失眠的临床观察》一、引言抑郁相关性失眠是现代人常见的心理障碍之一,其不仅影响患者的睡眠质量,还可能导致日间功能障碍和加重抑郁症状。

传统中医理论认为,失眠与经络气血不畅、脏腑功能失调密切相关。

膀胱经作为人体最大的阳经,其背部腧穴与脏腑、气血有着密切的联系。

因此,本文旨在探讨微针浅刺膀胱经背部腧穴治疗抑郁相关性失眠的临床效果。

二、研究方法本研究采用随机对照试验的设计方法,选取符合抑郁相关性失眠诊断标准的受试者,将其分为实验组和对照组。

实验组采用微针浅刺膀胱经背部腧穴治疗,对照组则采用常规药物治疗。

治疗前后,对两组受试者进行睡眠质量、抑郁症状及生活质量等方面的评估。

三、微针浅刺膀胱经背部腧穴治疗微针浅刺膀胱经背部腧穴治疗以中医理论为指导,通过刺激膀胱经的特定穴位,调节气血运行,达到舒缓神经、改善睡眠的目的。

治疗过程中,医生需根据患者的具体情况,选择合适的穴位进行浅刺,并控制刺激的强度和深度,以避免过度刺激或损伤组织。

四、临床观察结果经过一段时间的治疗,实验组患者的睡眠质量、抑郁症状及生活质量均有明显改善。

与对照组相比,实验组患者的睡眠时间延长,入睡时间缩短,睡眠效率提高,日间精神状态也有所改善。

同时,实验组患者的抑郁症状得到缓解,生活质量得到提高。

这些结果表明,微针浅刺膀胱经背部腧穴治疗对抑郁相关性失眠具有较好的临床效果。

五、讨论微针浅刺膀胱经背部腧穴治疗抑郁相关性失眠的机制可能与调节气血、舒缓神经、改善脏腑功能有关。

通过刺激膀胱经的特定穴位,可以调节机体的阴阳平衡,缓解神经紧张,改善睡眠质量。

此外,该治疗方法还具有无创、无痛、无副作用等优点,符合现代人对健康生活的追求。

然而,本研究仍存在一定局限性。

首先,样本量较小,可能影响结果的稳定性。

其次,研究时间较短,未能对长期疗效进行观察。

因此,未来研究可扩大样本量,延长观察时间,以更全面地评估微针浅刺膀胱经背部腧穴治疗抑郁相关性失眠的临床效果。

针刺治疗顽固性失眠40例

刘博

【期刊名称】《中国民间疗法》

【年(卷),期】2001(009)007

【摘要】@@ 一般资料rn本组共40例,其中男22例,女18例;年龄22~62岁;病程均>2年,最长者10年.rn治疗方法rn均采用针刺治疗.病人仰卧,先取照海穴,针刺得气后用补法.次取申脉穴,得气后用泻法.留针30min,每隔15min行针1次.每日针刺1次,10天为1个疗程.疗程间休息2天.rn治疗效果rn本组患者经治疗后28例痊愈,夜间可安睡6~7h,睡眠平稳,梦减少;12例好转,入睡较易,每晚睡眠可达5h以上.无1例无效.

【总页数】1页(P11)

【作者】刘博

【作者单位】黑龙江省海伦市中医院

【正文语种】中文

【中图分类】R2

【相关文献】

1.醒脑开窍合头三神针刺治疗顽固性失眠118例 [J], 朱山坡;安洪泽

2.归脾汤配合针刺治疗顽固性失眠40例 [J], 周黎;吕中全

3.针刺治疗顽固性失眠46例报告 [J], 曲有莲;孙丽娟;陈艳霞

4.针刺治疗顽固性失眠症60例 [J], 张君

5.丹红注射液穴位注射联合针刺治疗肝气\r郁结型顽固性失眠23例 [J], 王百娟;范军铭;郑雯雯;杨煜珂

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

针刺配合药物治疗失眠症临床效果分析【摘要】目的:探讨针刺配合药物联合治疗失眠症的临床疗效和安全性。

方法:选取我院2009年7月—2010年10月诊治的失眠症患者80例,按就诊先后顺序随机分为两组,其中观察组40例,采用针刺配合药物联合治疗;对照组40例,单纯选用西药治疗。

结果:两组患者治疗后统计学结果显示,观察组总有效率为95.0%,对照组为82.5%,临床疗效观察组明显优于对照组(p0.05),具有可比性。

1.2 分组治疗方法对照组患者给予西地泮,每次5~10mg,每晚1次,连续服用1周,或服用至睡眠改善后停用。

同时给予乙烯雌酚,每次0.5mg,每晚1次,连服3周为1疗程。

治疗组患者首先给予针刺治疗,针刺取穴:心俞、神门、大陵、太溪、三阴交、神门、太冲、中脘、丰隆、厉兑、隐白、行间、足窍阴、风池、神门为主临症加减。

同时加服百合地黄汤加味中药,药方组成:生地30g,知母、百合、川芎各10g,丹参、麦冬、合欢花、酸枣仁、枸杞子各15g,龙骨、白芍各20g,茯苓12g,甘草6g。

偏于肾阴虚者加龟板胶15g,女贞子12g;偏心阴虚者加夜交藤10g,五味子、远志各6g;五心烦热,潮热盗汗者,加地骨皮10g,熟地30g。

每日1剂,水煎,分2次服用,连服3周,为一个疗程。

1.3 疗效评定标准本研究疗效标准分为三个层次,即临床痊愈:治疗后睡眠时间恢复正常或睡眠时间在6h以上,醒后精力充沛。

显效:睡眠明显好转,睡眠时间在3h以上。

有效:睡眠时间较治疗前增加,但仍不足3h。

无效:治疗后失眠无改善。

1.4 统计分析方法本研究数据指标以均数±标准差(x±s)表示,分类资料统计分析采用χ 2检验,采用spss13.0统计软件进行统计分析和总结。

p <0.05表示两组差异具有统计学意义。

2 结果2.1 两组治疗后临床疗效比较分组治疗后统计学结果显示,观察组总有效率为95.0%,对照组为82.5%,经统计学χ 2检验分析,临床疗效观察组明显优于对照组(x 2=4.381,p<0.05)。

针刺治疗失眠39例临床观察失眠是临床常见病症,属中医学“不寐”、“不得眠”、“不得卧”范畴。

有的表现为入睡困难或睡而易醒,有的表现为睡眠浅而易醒,醒后不能入睡,还有的表现为时睡时醒,严重者彻夜不眠。

现将笔才用针刺疗法治疗失眠37例临床观察报告如下。

1 临床资料1.1 一般资料本组39例均为门诊患者,符合《中国精神疾病分类及诊断标准》中失眠症的诊断标准,其中男7例,女32例,年龄18~62岁,病史最长7年,最短40 d。

39例患者均排除神经系统及其他疾病导致的失眠。

1.2 治疗方法主穴取百会、四神聪、印堂。

配穴神门、足三里、三阴交等。

患者仰卧,用75%乙醇穴位常规消毒,以直径0.30 mm,长50 mm毫针从前向后平刺百会,再从前后左右向百会方向平刺四神聪,进针2~2.5 cm;以直径0.30 mm,长50 mm毫针从印堂向鼻尖方向刺入2cm,进针得气后留针30 min。

其余穴位随证选用,直刺2~3cm。

1次/d,7次为1个疗程,共2个疗程,两疗程间休息2 d。

1.3 疗效判断按《精神疾病治疗效果标准修正草案》中失眠的疗效标准拟定。

痊愈:治疗后睡眠时间恢复正常或睡眠时间在6 h以上,睡眠深,醒后精力充沛;显效:睡眠明显好转,睡眠时间增加3 h以上;有效:睡眠时间较治疗前有增加,但睡眠时间增加不足3 h;无效:治疗后失眠无改善。

2 结果39例中痊愈28例,占71.8%;显效7例,占17.9%;有效3例,占7.7%;无效1例,占2.6%。

总有效率97.4%。

3 讨论随着社会飞速的发展,工作或学习节奏的加快,人们的压力也逐渐加大,失眠的患者也逐渐增加,其治疗的主要方法还是依赖于安眠药物,但都不能从根本上解决问题,且药物副反应又不可避免。

国内外有很多报道针灸治疗失眠症,取得了很好的疗效又避免了药物的副反应。

祖国医学认为,“脑为元神之府”,主神明。

《医宗金鉴》亦云:“头为诸阳之会,位居至高,内涵脑髓,脑为元神之府,以统全体”,因此,“病变在脑,首取督脉”,督脉为十四经中惟一入属于脑的经脉,具有清热安神、调节阴阳的作用,百会属督脉,位于巅顶,针刺百会可振一身之阳气,调和五脏六腑,且能直接作用于脑海而宁神催眠;四神聪为经外奇穴,针刺四神聪可引阳入阴,使昼夜阴阳运转得以正常,补脑养心神;印堂为经外奇穴,但位置恰好在督脉上,督脉直通于脑,取督脉穴既可调节督脉经气,宁神安脑又可调节肾气肾精,使肾生之髓上充于脑,则元神功能易于恢复,以安神定志。

针刺背俞穴治疗失眠的临床研究

高希言;徐翠香;陈新旺;王培育;高崚;任珊;马巧琳

【期刊名称】《世界针灸杂志(英文版)》

【年(卷),期】2014(024)002

【摘要】目的:观察针刺背俞穴治疗失眠的临床疗效.方法:选取失眠患者64例,用计算机随机法分为背俞穴组和常规针刺组,每组32例.背俞穴组予以针刺心俞、肝俞、脾俞、膈俞治疗,常规针刺组给予常规针刺内关、神门、三阴交、百会、四神聪治疗.10次为一疗程,共治疗3个疗程后进行疗效统计.结果:前俞组和常规组治疗后睡

眠障碍的改善方面差异有统计学意义(P<0.01);在睡眠效率的改善方面差异有统计学意义(P<0.05);中医症状积分在难以入睡方面差异有统计学意义(P<0.05).结论:

针刺背俞穴与常规针刺治疗失眠均有很好的临床疗效;针刺背俞穴在改善PSQI各

项积分中睡眠效率和睡眠障碍、中医症状中难以入睡方面以及远期疗效方面优于常规针刺.

【总页数】6页(P36-41)

【作者】高希言;徐翠香;陈新旺;王培育;高崚;任珊;马巧琳

【作者单位】河南中医药大学针灸推拿学院,郑州450008,中国;河南中医药大学针

灸推拿学院,郑州450008,中国;河南中医药大学针灸推拿学院,郑州450008,中国;河南中医药大学针灸推拿学院,郑州450008,中国;河南中医药大学针灸推拿学院,郑州450008,中国;河南中医药大学针灸推拿学院,郑州450008,中国;河南中医药大学针

灸推拿学院,郑州450008,中国

【正文语种】中文

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

针刺背腧穴治疗失眠症40例的临床观察

【摘要】目的观察针刺背俞穴治疗失眠症的临床疗效。

方法选取2009年7月-2010年1月内蒙古准格尔旗中蒙医院针灸推拿科门诊及住院的失眠患者40例为治疗对象,按照就诊顺序随机分成针刺背腧穴治疗组(以下简称治疗组)与针刺督脉经穴对照组(以下简称对照组),治疗组选取心俞、肝俞、脾俞、肺俞、肾俞等穴,行平补平泻手法,对照组口服安定治疗。

结果两组治疗后失眠症状均有明显好转,且治疗组疗效更好。

结论针刺调理五脏背俞穴可以提高睡眠质量,延长睡眠时间,改善生活质量,从而提高临床疗效。

【关键词】针刺,背腧穴,失眠

为探讨针刺背腧穴治疗失眠症的临床疗效,我们选取本院2009年7月-2010年1月门诊及住院的失眠患者进行对比治疗,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2009年7月-2010年1月内蒙古准格尔旗中蒙医院针灸推拿科门诊及住院的失眠患者80例为治疗对象。

治疗组40例,其中男14例,女26例;年龄最大者54岁,最小者28岁,平均年龄(40.43±10.05)岁;病程最长者4年,最短者1年,平均病程(

2.47±1.53)年。

对照组40例,其中男15例,女25例;年龄最大者52岁,最小者27岁,平均年龄(44.46±9.65)岁;病程最长4.5年,最短1年,平均病程(2.94±1.56)年。

经统计学分析,两组病例一般情况相似(P>0.05),组间具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 中医诊断参照国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》不寐的诊断标准。

1.2.2 西医诊断参照《中国精神疾病分类与诊断标准(CCND-2-R)》[1]中失眠症诊断标准制定:(1)以睡眠障碍为唯一症状,其他症状均继发于失眠,如难以入睡、睡眠不深、易醒、多梦、早醒、醒后难以入睡及醒后不适(头晕、乏力、困倦等);(2)上述障碍每周至少发生3次,并持续1个月以上;(3)伴发有精神活动效率下降,影响正常工作,或妨碍社会活动;(4)不是任何一种躯体病或精神障碍的伴发症。

1.3 纳入标准(1)符合失眠症诊断标准;(2)年龄18~70岁,性别不限;(3)就诊前1周内未服用任何镇静安神药。

1.4 治疗方法

1.4.1 治疗组采用针刺背腧穴治疗,选用1.5寸毫针。

穴位参照普通高等教育中医药类规划教材《针灸学》选取心俞、肝俞、脾俞、肺俞、肾俞,每次治疗均取双侧穴位。

让患者采用俯卧位,皮肤常规消毒后,针刺上述相关穴位。

针刺时针尖向脊柱斜刺0.8~1.0 cm,使患者产生酸麻沉胀的针感即可,不宜刺入过深,行平补平泻手法。

每次针刺得气后,留针30 min,行针1次/10 min。

每日治疗1次,10次为1疗程,休息2天,治疗2个疗程。

1.4.2 对照组口服安定5mg,每晚睡前服用。

10天为1个疗程,疗程间休息2天,治疗2个疗程。

1.5 疗效标准[2]治愈:睡眠正常,醒后精力充沛,伴有症状消失;有效:睡眠延长,但增加不足3 h,伴有症状改善;无效:症状无改善。

2 治疗结果

见表1。

表1两组疗效结果比较(略)注:与对照组比较*P<0.05

3 讨论

中医学认为,失眠的发病原因多种多样,与五脏六腑均有关联。

脑为头而像天,主五脏之神而统五脏之志,五脏神上归于脑。

脑为元首,统帅五脏之神,是众神之长。

脑不仅支配五脏之神,而且还支配五脏之实体,同时还协调五脏形神的平衡。

脑主神明正常,五脏的形神就协调,且五脏之间相互制约、相互作用,从而保持五脏的稳定状态[3]。

神主宰于心、脑,其功能活动的产生以五脏所化生的精、气、血、津液为物质基础。

当脏器功能旺则神气足,脏器衰则表现为神不明、意不固、志不坚、思不专、虑不远、智不聪。

脑为髓海,心主血,肝藏血、调血,脑髓需血液的不断充养。

肾主骨生髓,髓充于脑。

脾运化水谷精微,为气血生化之源。

肺主气,气血可养脑荣脑[4]。

从经络上来看:首先,手少阴心经"起于心中",足太阴脾经"注心中",足少阴肾经"络心注胸中",而"心者,五脏六腑之大主也,精神之所舍也"。

背俞穴是脏腑精气输注于背腰部的重要穴位,针刺这些背俞穴能够养心益肾、安神定志、疏肝健脾,使心肾交通、阴阳调和、气机舒畅,从而达到治疗失眠的目的。

其次,从与大脑相联系的。