勒温的群体动力理论

- 格式:ppt

- 大小:2.11 MB

- 文档页数:12

勒温群体动力学

勒温群体动力学:探究群体行为背后的力量

作为一种研究集体行为的理论,勒温群体动力学已经引起越来越多的关注。

在群体行为过程中,许多看似不可预测的现象——比如人群中的拥挤、流动和转移——都可以通过群体动力学的分析得到解释。

本文将探究勒温群体动力学的理论基础、应用场景和未来发展方向。

基本原理

群体动力学研究的主要对象是“粒子模型”,模拟了集体中的个体行为和交互。

勒温模型假定群体中的每个个体都是一个质点,该质点受到一些基本力,如斥力和吸引力的作用。

根据质点的位置和速度等参数的连续变化,可以推断群体的行为,如跑步、聚集、发散或变形等。

应用场景

勒温群体动力学在许多场景中都得到了应用。

例如,在城市规划中,可以使用这个理论来研究人群在不同建筑物之间的流动性、拥挤现象和漏洞;在医学研究领域,可以研究癌细胞间的互动和扩散;在自动驾驶技术中,可以研究车辆在道路上的转向和行驶轨迹等。

未来发展

尽管勒温群体动力学在应用中已经取得了一定的成果,但仍然存在一

些限制。

例如,该理论没有考虑到个体之间的关系、行为的动态性以

及解释复杂行为的因素。

未来,该理论需要进一步将单个个体纳入群

体行为研究中,进一步拓展其研究范围。

总结

勒温群体动力学为我们提供了一种研究集体行为的理论框架。

通过模

拟群体中的个体交互,我们可以理解和预测很多看似不可预测的现象。

虽然当前该理论在应用中已经取得了不错的成果,但是在未来,我们

也需要不断挑战和拓展其性能,以更好地了解和控制群体的行为。

![勒温的群体动力理论分析[文字可编辑]](https://uimg.taocdn.com/139248b90912a21615792978.webp)

勒温和群体动力学(范文大全)第一篇:勒温和群体动力学勒温和群体动力学勒温1890年出生于东普鲁士即今天的波兰,他的父母是贫穷的犹太农民,当时德国的种族歧视非常严重,在勒温后来的生涯中,这一偏见对他的学术兴趣产生了某种影响。

勒温在柏林大学获得博士学位,后加入德国军队,成为一名二等兵。

所勒温有4年的当兵经历,后在柏林大学心理学研究所教书,在这期间,勒温的场论即群体动力学和拓扑心理学开始定型,正是这一理论使勒温闻名于大西洋两岸。

像其他学者一样,勒温后来移居到美国,先后在康奈尔大学、衣阿华大学和麻省理工学院任职。

人们都称勒温是社会心理学的奠基人之一,这一荣誉称号主要来源于勒温开创的场论。

在勒温到达美国之后,由于传播学当时在大学里还没有作为一个科目来开设课程,勒温一直在从事着社会心理方面的研究,所以在最初到达美国的几年内,勒温一直处在大学的边缘地带。

直到勒温领导的试验——权威主义的、民主的和自由放任的领导。

米德称颂领导方式的研究是一种“实验人类学”,因为勒温等人在他们的实验室里创造了群体文化。

有关民主的和专制的小组的研究最终确立了勒温在美国的声望。

领导方式的实验在勒温从个体心理学向社会心理学的变化中是一个决定性的转折点。

这一研究也越发增加了勒温对于群体影响个体行为的问题的研究爱好。

第二次世界大战爆发后,勒温从事了食品习惯变化方面的实地实验,对食用牛下水的问题进行了研究,从而提出了“把关人”的概念,“把关人”是控制信息在信道里的流通的个人;他们可以扣压信息,构成信息,扩展信息或重复信息。

怀特是勒温的学生,在勒温去世后,怀特将“把关人”思想继续向更宽的方向进展,研究了把关人在大众媒体环境下的作用。

值得注意的是勒温是一个很喜欢与人合作的学者,他在大学任教期间,开展了一个很有趣的聊天活动,即在一周内选择固定的一天,他和他的博士生们在咖啡厅里聚会,专门讨论这一周内他们所写的论文,或者其他学术方面的思想。

不可否认的是这一集体讨论是有益的,因为勒温的齐格尼克效果就是在施韦德斯希咖啡馆的侍者身上偶然形成的以及自由放任的领导风格的偶然发现。

勒温的团体动力学勒温的团体动力学是当代西方社会心理学发展史上的一个里程碑,它发端于本世纪40年代,成为整个社会科学界所关注的中心,虽然它作为一种自觉的运动至70年代已趋于低潮,但它的内在活力,它的理论、方法和心理观,仍在很大程度上影响着当代西方社会心理学的研究和发展。

一、团体动力学的产生库尔特•勒温在1939年发表的“社会空间实验”一文中首次使用了“团体动力学”这个概念,借以标明他要对团体中各种潜在动力的交互作用,团体对个体行为的影响,团体成员间的相互依存关系等去作一种本质性的探索。

1945年勒温在美I 麻省理工学院创办了“团体动力学研究中心”,团体动力学作为一种专业和学科得以建立。

在其后的二十年间,团体动力学得到了迅速发展,其影响几乎涉及社会生活的各个领域。

(一>关于团体动力学的定义从历史的角度来反观团体动力学,它本身具有三个层次的意义。

①属于一种意识形态,即关于团体应如何组织和管理的方法和态度。

在这种意义上,团体动力学十分强调民主领导的重要性,强调成员参与决策以及团体内合作气氛的意义。

②关于一套管理技术,如角色表现,团体过程中的观察和反馈等。

在这种意义上,团体动力学被广泛应用于人际交往培训,领导干部培训,以及工厂、企业、学校和政府部门的管理。

③一种对团体本质的心理学研究,旨在探索团体发展的规律,团体的内在动力,团体与个体、其他团体以及整个社会的关系等。

这第三种意义是团体动力学的真正的心理学的意义,也是勒温及大部分团体动力学家一致赞同的对团体动力学的定义。

它并不依赖于前两种意义,事实上,为意识形态和管理实践提供一个更好的科学基础,正是团体动力学的基本目标之一,但科学地理解团体生活的本质,却是团体动力学的根本目的。

(二 > 团体动力学产生的历史背景如欲理解或改进人类的行为,改进人类的生活,那么必然要对团体及团体的本质有一个充分的了解。

因为人生活在家庭、学校、工厂、机关以及各种正式与非正式的社会组织之内,也就是无时不处于一种团体生活之中。

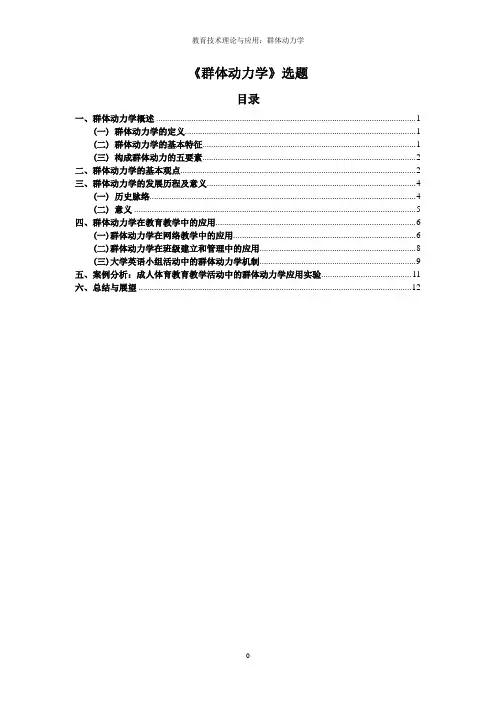

《群体动力学》选题目录一、群体动力学概述 (1)(一) 群体动力学的定义 (1)(二) 群体动力学的基本特征 (1)(三) 构成群体动力的五要素 (2)二、群体动力学的基本观点 (2)三、群体动力学的发展历程及意义 (4)(一) 历史脉络 (4)(二) 意义 (5)四、群体动力学在教育教学中的应用 (6)(一)群体动力学在网络教学中的应用 (6)(二)群体动力学在班级建立和管理中的应用 (8)(三)大学英语小组活动中的群体动力学机制 (9)五、案例分析:成人体育教育教学活动中的群体动力学应用实验 (11)六、总结与展望 (12)【摘要】群体动力学是由其创始人库尔特·勒温最早使用到文献中的,它是试图通过对群体现象的动态分析发现其一般规律的理论。

本文从群体动力学的定义出发,总结其基本特征及基本观点,通过了解其历史进程及发展趋势,提出它对教育的促进意义,并提供实例展示了群体动力学对实际教学的指导作用;最后,结合全文对群体动力学做了初步的总结和展望。

【关键词】群体动力学;群体;成员;领导;教育应用一、群体动力学概述(一) 群体动力学的定义1、通俗理解研究诸如群体气氛、群体成员间的关系、领导作风对群体性质的影响等群体生活的动力方面的社会心理学分支。

2、科学定义从历史的角度来反观群体动力学,它本身具有三个层次的意义。

(1)属于一种意识形态,即关于群体应如何组织和管理的方法和态度。

在这种意义上,群体动力学十分强调民主领导的重要性,强调成员参与决策以及群体内合作气氛的意义。

(2)关于一套管理技术,如角色表现,群体过程中的观察和反馈等。

在这种意义上,群体动力学被广泛应用于人际交往培训,领导干部培训,以及工厂、企业、学校和政府部门的管理。

(3)一种对群体本质的心理学研究,旨在探索群体发展的规律,群体的内在动力,群体与个体、其他群体以及整个社会的关系等。

第三种意义是群体动力学的真正的心理学的意义,也是勒温及大部分群体动力学家一致赞同的对群体动力学的定义。

2024年安全管理中的群体动力所谓群体动力,就是群体中的各种力量对个体的作用力和影响力。

群体动力理论最早由德国心理学家勒温(KurtLewin)于20世纪40年代开创。

他援引物理学中的力场概念,来说明群体成员之间各种力量相互依存、相互作用的关系,以及群体中的个人行为。

他认为,人的行为决定于内在需要与周围环境的相互作用,并提出了以下的著名公式:B=f(PxF)式中:B个人当前行为的方向和强度;P个人的内部动力和内部特征;E个人当时所处的可感知到的环境力量。

上式说明,群体中个人行为的方向和强度取决于个人现存需要的紧张程度(即内部动力)和群体环境力量的相互作用关系。

Lewin认为,群体的行为不等于群体中各个成员个人行为的简单的算术和,它包含有集体的智慧,因而产生了一种新的行为形态,即两个人以上的协同活动所产生的力量会超过各个人单独活动时所产生的力量的总和,而且在某些条件下还能起质的变化。

马克思在《资本论》中也曾经指出:一个骑兵连的进攻力量或一个步兵团的抵抗力量,同单个骑兵的进攻力量的总和或单个步兵分散展开抵抗力量的总和有本质的差别。

也有一些学者提出了不同看法,认为在群体活动中其成员往往会向低水平看齐,他们强求一致,压制了个体独特个性和创造性的发挥。

泰勒的管理思想,就是以211人个别化为准则。

他认为工人在集体活动时所想的,只是不要比别人多卖力气,因而会降低生产率。

总之,群体动力来自于群体的一致性,这种一致性表现为群体成员有着共同的目标、观点、兴趣、情感等,群体成员在群体动力的相互作用和影响下,其行为会发生或好或坏的变化。

2024年安全管理中的群体动力(二)【引言】2024年,社会的发展和变迁仍然对安全管理工作提出了新的挑战和要求。

在这种背景下,安全管理中的群体动力成为了一个重要的研究领域。

群体动力是指个体在一定条件下所产生的集体行为力量,是推动社会进步和发展的重要因素之一。

本文将探讨2024年安全管理中的群体动力,并对其进行论述和分析。

试论勒温群体动力理论对教师管理的启示【摘要】:简单介绍了勒温群体动力理论,并从群体动力系统三要素出发,分析了影响教师这一社会群体动力的各种因素,探讨了在学校管理中教师群体动力的调动和激发,对学校教师管理工作提出了些许建议。

【关键词】:群体动力;凝聚力;驱动力;耗散力;教师管理群体动力理论的创始人是德国心理学家勒温。

他在研究人的心理行为时认为,人的行为取决于内部力场与情境力场--即内在需要和环境因素的相互作用。

之后勒温又将此理论应用于群体行为的研究,并提出群体动力理论的概念,认为群体活动的方向同样决定于内部力场和情境力场的相互作用。

具体来说,一般的群体动力系统包含三大要素:凝聚力、驱动力、耗散力。

文章就是要从这三要素出发,对影响教师群体动力的各种因素进行分析,并对教师管理工作提出一些建议。

一、关于教师群体的凝聚力群体凝聚力是吸引成员团结在一起并保持某种关系模式的情感因素。

但这种情感因素的产生一般需要通过组织协调并在管理过程中实现群体成员的内部需要而实现。

要进行教师管理,极大地激发教师群体行为的动机,我们就不可回避地要研究教师个体的需要。

(一)教师的物质需要虽然教师加入学校组织,并不单纯为了追求某种物质利益,但物质利益的提供常常可以产生极大的吸引力。

作为教师个体,其物质需求的满足主要来自以下两个方面:第一是生活待遇,主要包括工资、奖金、住房、福利等。

这些待遇不仅仅是维持其个人和家庭生存发展的必要条件,在一定意义上还被认为是一个人受到认可程度的体现。

第二是工作条件,这其中包括物质形态的条件如教学设备、办公环境等;也包括精神形态的条件如学校学术风气、领导的组织管理水平、个人心理生活空间的大小等。

没有必要的物质工作条件的保障将不可能形成良好的心理环境。

因此,物质条件差的学校,一般不可能对教师产生有效的吸引力。

(二)教师的精神需要对于教师群体系统来说,虽然物质需要的满足不可缺少,但作用最强的凝聚力因素来自于其成员精神充实的程度。

群体动力学目录• 介绍• 定义• 方法论上特点• 研究对象及目标• 理论奠基人K.勒温及其生平1介绍群体动力学(group dynamics)亦称“团体动力学”,试图通过对群体现象的动态分析发现其一般规律的理论。

最早在文献中使用群体动力学这一术语的,是其创始人K勒温。

他认为,个体的行为是由个性特征和场(指环境的影响)相互作用的结果。

应用场理论研究群体、群体活动的过程、群体行为的动力,就叫群体动力学。

作为一个独立的研究领域形成于20世纪30年代后期的美国。

2定义简要的说:群体动力学就是在群体中,只要有别人在场,一个人的思想行为就同他单独一个人时有所不同,会受到其它人的影响.研究群体这种影响作用的理论,即群体动力学.3方法论上特点(l)注重实验和调查等实证的方法。

(2)重视群体生活的动力性和相互关联性。

(3)与其他一切社会科学有着广泛的联系性。

(4)重视研究成果在社会生活中应用的可能性。

4研究对象及目标群体动力学以群体的性质、群体发展的规律、群体和个人的关系,群体和群体的关系等作为研究对象。

主要研究群体的凝聚力(如决定群体凝聚力强弱的因素),群体压力和社会规范(如从众现象等),群体目标(如群体目标的有无对群体性能的影响)和成员的动机作用(如竞争与合作),群体的结构特性(如交往结构、势力结构等),等等。

群体动力理论对社会心理学、组织管理心理学的形成和发展有很大影响,特别是对研究群体行为作出了很大贡献。

由于对群体活动的广泛研究,今后需要建立一个更加囊括性的理论,以使群体动力学达到体系化阶段。

5.理论奠基人K.勒温及其生平库尔特·勒温(Kurt Lewin 1890-1947),德裔美国心理学家,传播学的奠基人之一,社会心理学的先驱,也是首先将格式塔心理学原理用于研究动机、人格及团体社会历程的心理学家。

他出生于普鲁士波森省的莫吉尔诺[2] 乡村的一个中产阶级犹太家庭,因心脏病突发逝于美国马萨诸塞州的牛顿维尔(Newtonville)。

全守杰.“学习共同体”研究理论考察与新探[J].湖北经济学院学报.2007(10):34-35. [1] John Retallick, Barry Cocklin. Learning community in education: issues, strategies and contexts[J]..Routledge,1996: 6.朱慧娟.高校学报建立战略联盟的构想[J].编辑学报2004 (2):121-122.冯猛刘玉照倡导专业规范,培养研究队伍,打造学术共同体——第二届“组织社会学实证研究工作坊”综述.社会.2006(4):195-205.2005 年10 月22 26 日,由上海大学社会学系、香港科技大学组织管理系和上海高校社会学E 研究院共同主办的第二届“组织社会学实证研究工作坊”在上海大学宝山校区举行。

这次工作坊秉承2004年10 月在中山大学举办的第一届“转型中国的组织现象研究”(务虚会) 所达成的共识,旨在通过两代学人的深入交流,研讨专业化的研究规范,推动中国组织社会学实证研究向专业化、规范化的方向发展;重视学术传承,提高新一代青年学人的研究水平,培养研究队伍,打造学术共同体。

来自中国社会科学院社会学所、北京大学、清华大学、中国人民大学、中山大学、武汉大学、吉林大学、复旦大学、上海大学、香港科技大学以及美国杜克大学和芝加哥大学等国内外三十多所知名大学和研究机构的六十多名资深专家和青年学者参加了这次会议。

工作坊分为三个部分:第一部分为实证研究报告评议会,由与会的资深专家对从三十多篇与会论文中遴选出的8 篇实证研究报告进行评议;第二部分是典范的实证研究文献的研读,由青年学者对照自己的研究,对由周雪光、李友梅两位教授精心选取的10 篇文献进行深入地研读和讨论;第三部分是关于产权社会学的专题研讨。

一、实证研究报告评议:反思与修正本部分内容分为政府与基层政权的组织现象、经济领域的组织现象之一(金融与市场) 、经济领域的组织现象之二(企业组织) 、N GO /·195 ·NPO 组织等四个板块,涉及温州的民间金融与民营企业、网络与求职行为、产业园区发展、城中村的改造、村庄的权力精英、复杂的集体行动和流浪儿童救助等方面的组织现象。

从勒温的团体动力学看高校班级管理高校班级管理是团队动力学的一个重要应用领域。

它旨在协调班级团队关系,提高集体效能,注重师生互动,激发学生的积极性和创造性。

其中,勒温的团体动力学理论成为高校班级管理的重要理论基础。

勒温的团体动力学理论主要强调了以下几个方面的内容:一、理解团队勒温将团队定义为一个具有互动过程的整体。

它不是简单的一个集合体,而是个体之间相互联系进而形成的一个整体。

在高校班级管理中,团队就是由教师和学生组成的本课程的学习小组,包括学生在内的所有成员在整体中起着不同的作用。

团队成员之间相互协作,各司其职,互相帮助,就可以培养出团队精神,从而建立一个富有活力和效率的团队。

二、确定团队任务在团队动力学中,任务是团队衔接的纽带,是团队合理协调的基础。

在高校班级管理中,团队任务是教师和学生为班级所制定的学习目标和评估标准。

通过认真地制定任务,可以调动团队成员的积极性和创造性,建立现实的激励和奖励机制,充分调动所有人的热情。

同时,团队任务也需要不断进行调整和完善,以进一步增强团队的凝聚力和协调能力。

三、建立基本规则团队规则是团队协调的基石。

在高校班级管理中,建立基本规则可以对团队进行有效的管理和控制。

规则既要明确,又要能得到团队成员的认可和遵守,不然就无法起到规范团队行为和加强团队凝聚力之效。

同样,在遵守规则的前提下,团队的成员才能形成一个统一的、协同的力量。

四、分配角色和任务为团队成员分配合适的角色和任务非常重要。

在团队动力学中,要通过客观和公正的评估,确定成员的优点和弱点,然后根据成员的特点和技能来分配角色和任务。

在高校班级管理中,教师可以通过问卷调查、小组讨论以及学生表现的观察等方法,来确定分配角色和任务的方式,使每个团队成员都发挥出最好的能力。

总之,从勒温的团体动力学理论来看,高校班级管理需要重视团队精神,明确团队任务,建立基本规则,分配角色和任务等方面,才能有效地协调和管理工作,提高班级的学习效率和集体效能。

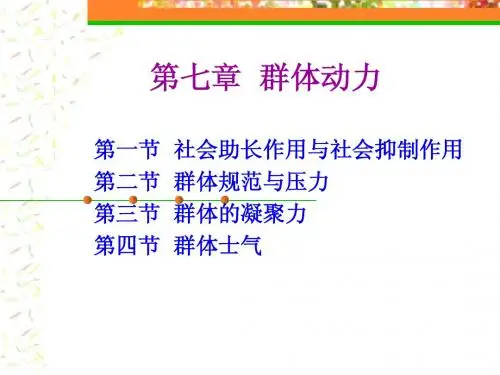

第七章群体动力群体动力是指群体中人和环境两方面的许多因素,诸如群体规模、群体压力、群体决策、群体凝聚力以及群体沟通、人际关系等等相互作用的过程,也包括群体成员之间关系的变化和协调过程。

第一节社会助长作用与社会抑制作用一、勒温的群体动力论关于群体动力的研究,最早起于德国心理学家勒温(Kurt Lewin,1890—1947年)。

勒温认为,人的心理与人的行为决定于内在需要和周围环境的相互作用。

当人的需要未得到满足时,会产生内部力场的张力,而周围环境因素起着导火线的作用。

人的行为动向取决于内部力场与情景力场(环境因素)的相互作用,而主要的决定因素是内部力场的张力。

“场”是借用物理学中“磁场”的概念。

根据“场”理论,勒温提出了他著名的行为公式即:人的行为是个人与环境相互作用的函数或结果。

用公式表示则为:B=F(P·E)其中B是行为,P是个人,E是环境,F是函数。

勒温关于“场”理论最初只限用于个体行为的研究。

1933年他移居美国后,把“场”理论应用于研究群体行为,提出了“群体动力”(group dynamics)概念。

所谓群体动力是指群体活动的动向。

研究“群体动力”就是要研究影响群体活动动向的诸因素。

勒温在他的著作《群体动力学的新领域》、《群体决策和社会变革》中,用“场”理论和力学的概念,说明群体成员之间各种力量相互依存和相互作用的关系,认为群体不是单个个体的简单总和,而是超越了总和。

群体对个体能发生巨大的影响,个人在群体中会产生不同于处在单独环境中的行为反应。

“群体动力”理论不仅对于组织行为学的形成和发展有很大影响,并且对于研究群体行为作出了直接的贡献。

在群体动力论发表之后,勒温和他的学生在1945年建立了“群体动力研究中心”,对于影响群体行为诸因素进行了详细研究,构成了组织行为学有关群体心理与管理的基本内容。

勒温首创的群体动力理论,是从动态和系统的观点,分析了群体中人和环境两方面的许多因素,诸如群体规模、群体压力、群体决策,群体凝聚力以及群体沟通、群体冲突和人际关系等等。