中国特稿:“人造太阳”突破不断 中国拟2050年前实现核聚变发电

- 格式:docx

- 大小:196.19 KB

- 文档页数:6

安徽省铜陵市2024高三冲刺(高考物理)苏教版模拟(巩固卷)完整试卷一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

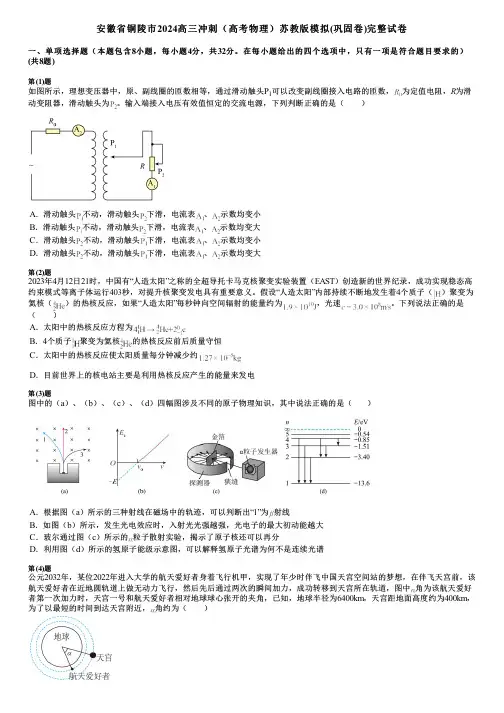

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图所示,理想变压器中,原、副线圈的匝数相等,通过滑动触头P 1可以改变副线圈接入电路的匝数,为定值电阻,R为滑动变阻器,滑动触头为。

输入端接入电压有效值恒定的交流电源,下列判断正确的是( )A.滑动触头不动,滑动触头下滑,电流表、示数均变小B.滑动触头不动,滑动触头下滑,电流表、示数均变大C.滑动触头不动,滑动触头下滑,电流表、示数均变小D.滑动触头不动,滑动触头下滑,电流表、示数均变大第(2)题2023年4月12日21时,中国有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)创造新的世界纪录,成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒,对提升核聚变发电具有重要意义。

假设“人造太阳”内部持续不断地发生着4个质子()聚变为氦核()的热核反应,如果“人造太阳”每秒钟向空间辐射的能量约为,光速。

下列说法正确的是( )A.太阳中的热核反应方程为B.4个质子聚变为氦核的热核反应前后质量守恒C.太阳中的热核反应使太阳质量每分钟减少约D.目前世界上的核电站主要是利用热核反应产生的能量来发电第(3)题图中的(a)、(b)、(c)、(d)四幅图涉及不同的原子物理知识,其中说法正确的是()A.根据图(a)所示的三种射线在磁场中的轨迹,可以判断出“1”为射线B.如图(b)所示,发生光电效应时,入射光光强越强,光电子的最大初动能越大C.玻尔通过图(c)所示的粒子散射实验,揭示了原子核还可以再分D.利用图(d)所示的氢原子能级示意图,可以解释氢原子光谱为何不是连续光谱第(4)题公元2032年,某位2022年进入大学的航天爱好者身着飞行机甲,实现了年少时伴飞中国天宫空间站的梦想,在伴飞天宫前,该航天爱好者在近地圆轨道上做无动力飞行,然后先后通过两次的瞬间加力,成功转移到天宫所在轨道,图中角为该航天爱好者第一次加力时,天宫一号和航天爱好者相对地球球心张开的夹角,已知,地球半径为6400km,天宫距地面高度约为400km,为了以最短的时间到达天宫附近,角约为( )A.1°B.8°C.16°D.20°第(5)题一辆汽车质量为,发动机的额定功率为。

浙江省嘉兴市2024高三冲刺(高考物理)人教版摸底(冲刺卷)完整试卷一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

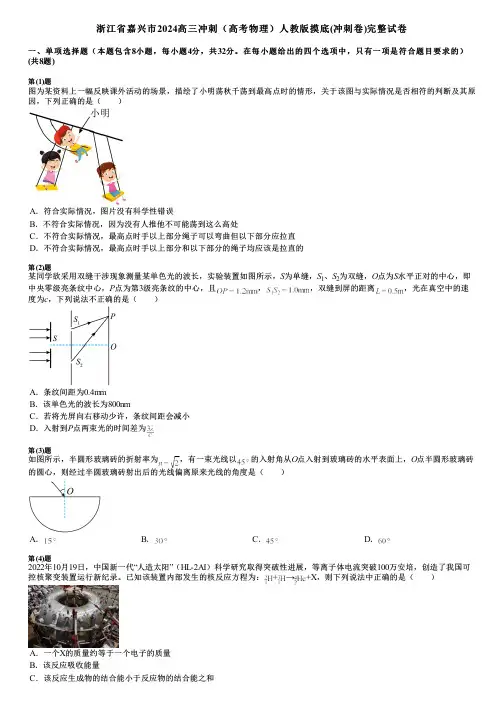

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题图为某资料上一幅反映课外活动的场景,描绘了小明荡秋千荡到最高点时的情形,关于该图与实际情况是否相符的判断及其原因,下列正确的是( )A.符合实际情况,图片没有科学性错误B.不符合实际情况,因为没有人推他不可能荡到这么高处C.不符合实际情况,最高点时手以上部分绳子可以弯曲但以下部分应拉直D.不符合实际情况,最高点时手以上部分和以下部分的绳子均应该是拉直的第(2)题某同学欲采用双缝干涉现象测量某单色光的波长,实验装置如图所示,S为单缝,S1、S2为双缝,O点为S水平正对的中心,即中央零级亮条纹中心,P点为第3级亮条纹的中心,且,,双缝到屏的距离,光在真空中的速度为c,下列说法不正确的是( )A.条纹间距为0.4mmB.该单色光的波长为800nmC.若将光屏向右移动少许,条纹间距会减小D.入射到P点两束光的时间差为第(3)题如图所示,半圆形玻璃砖的折射率为,有一束光线以的入射角从O点入射到玻璃砖的水平表面上,O点半圆形玻璃砖的圆心,则经过半圆玻璃砖射出后的光线偏离原来光线的角度是( )A.B.C.D.第(4)题2022年10月19日,中国新一代“人造太阳”(HL-2AI)科学研究取得突破性进展,等离子体电流突破100万安培,创造了我国可控核聚变装置运行新纪录。

已知该装置内部发生的核反应方程为:+→+X,则下列说法中正确的是( )A.一个X的质量约等于一个电子的质量B.该反应吸收能量C.该反应生成物的结合能小于反应物的结合能之和D .动能相同的一个X 和一个电子,电子的德布罗意波长比X 的德布罗意波长长第(5)题关于物体所受合外力的方向,下列说法正确的是( )A .物体做直线运动时,若速度逐渐增大,则其所受合外力方向一定与速度方向相同B .物体做曲线运动时,所受合外力的方向与物体速度方向可能在同一直线上C .在平抛运动中,物体在任意相同时间内速度的变化量可能不同D .物体做曲线运动时,其速度可能保持不变第(6)题如图,摄影师完美的捕获了山猫跃过堰坝的那令人印象深刻的瞬间,不计空气阻力,下列说法正确的是( )A .山猫在最高点速度为零B .上升过程山猫处于失重状态C .山猫受到重力、跳跃力D .下落过程中山猫没有惯性第(7)题2022年的诺贝尔物理学奖同时授予法国物理学家阿兰·阿斯佩、美国物理学家约翰·克劳泽及奥地利物理学家安东·蔡林格,以奖励他们在量子纠缠、验证违反贝尔不等式及量子信息科学方面所作出的杰出贡献。

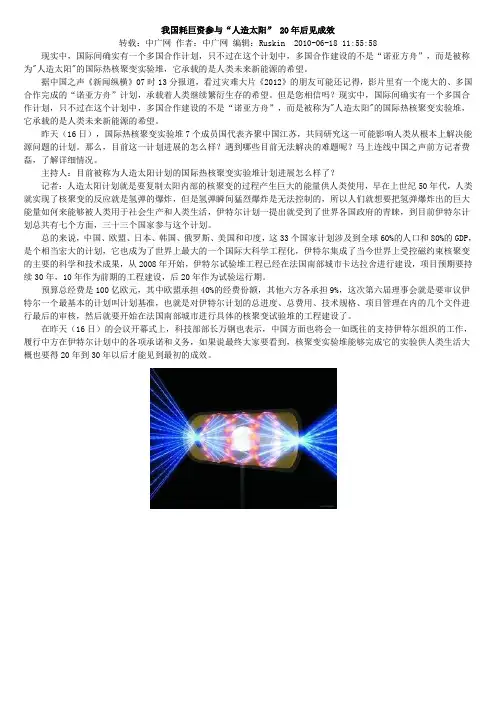

我国耗巨资参与“人造太阳” 20年后见成效转载:中广网作者:中广网编辑:Ruskin 2010-06-18 11:55:58 现实中,国际间确实有一个多国合作计划,只不过在这个计划中,多国合作建设的不是“诺亚方舟”,而是被称为"人造太阳"的国际热核聚变实验堆,它承载的是人类未来新能源的希望。

据中国之声《新闻纵横》07时13分报道,看过灾难大片《2012》的朋友可能还记得,影片里有一个庞大的、多国合作完成的“诺亚方舟”计划,承载着人类继续繁衍生存的希望。

但是您相信吗?现实中,国际间确实有一个多国合作计划,只不过在这个计划中,多国合作建设的不是“诺亚方舟”,而是被称为"人造太阳"的国际热核聚变实验堆,它承载的是人类未来新能源的希望。

昨天(16日),国际热核聚变实验堆7个成员国代表齐聚中国江苏,共同研究这一可能影响人类从根本上解决能源问题的计划。

那么,目前这一计划进展的怎么样?遇到哪些目前无法解决的难题呢?马上连线中国之声前方记者费磊,了解详细情况。

主持人:目前被称为人造太阳计划的国际热核聚变实验堆计划进展怎么样了?记者:人造太阳计划就是要复制太阳内部的核聚变的过程产生巨大的能量供人类使用,早在上世纪50年代,人类就实现了核聚变的反应就是氢弹的爆炸,但是氢弹瞬间猛烈爆炸是无法控制的,所以人们就想要把氢弹爆炸出的巨大能量如何来能够被人类用于社会生产和人类生活,伊特尔计划一提出就受到了世界各国政府的青睐,到目前伊特尔计划总共有七个方面,三十三个国家参与这个计划。

总的来说,中国、欧盟、日本、韩国、俄罗斯、美国和印度,这33个国家计划涉及到全球60%的人口和80%的GDP,是个相当宏大的计划,它也成为了世界上最大的一个国际大科学工程化,伊特尔集成了当今世界上受控磁约束核聚变的主要的科学和技术成果,从2008年开始,伊特尔试验堆工程已经在法国南部城市卡达拉舍进行建设,项目预期要持续30年,10年作为前期的工程建设,后20年作为试验运行期。

2024届上海市虹口区高三上学期期终学生学习能力诊断测试(一模)物理试卷一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

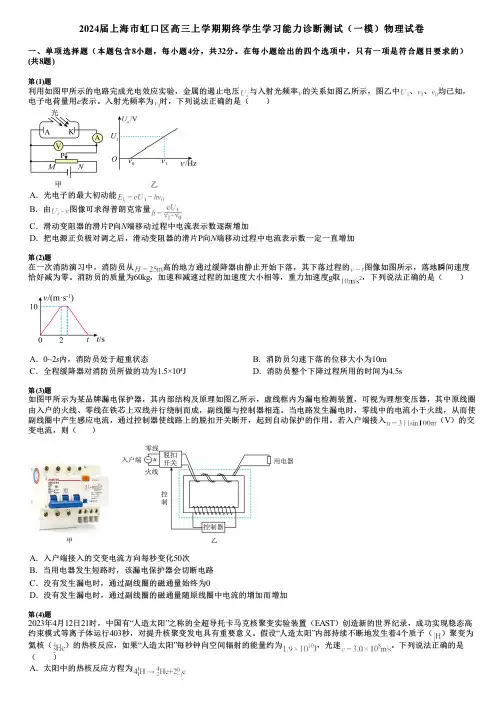

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题利用如图甲所示的电路完成光电效应实验,金属的遏止电压与入射光频率的关系如图乙所示,图乙中、、均已知,电子电荷量用e表示。

入射光频率为时,下列说法正确的是( )A.光电子的最大初动能B.由图像可求得普朗克常量C.滑动变阻器的滑片P向N端移动过程中电流表示数逐渐增加D.把电源正负极对调之后,滑动变阻器的滑片P向N端移动过程中电流表示数一定一直增加第(2)题在一次消防演习中,消防员从高的地方通过缓降器由静止开始下落,其下落过程的图像如图所示,落地瞬间速度恰好减为零。

消防员的质量为60kg,加速和减速过程的加速度大小相等,重力加速度g取,下列说法正确的是( )A.0~2s内,消防员处于超重状态B.消防员匀速下落的位移大小为10mC.全程缓降器对消防员所做的功为1.5×10⁴J D.消防员整个下降过程所用的时间为4.5s第(3)题如图甲所示为某品牌漏电保护器,其内部结构及原理如图乙所示,虚线框内为漏电检测装置,可视为理想变压器,其中原线圈由入户的火线、零线在铁芯上双线并行绕制而成,副线圈与控制器相连。

当电路发生漏电时,零线中的电流小于火线,从而使副线圈中产生感应电流,通过控制器使线路上的脱扣开关断开,起到自动保护的作用。

若入户端接入(V)的交变电流,则()A.入户端接入的交变电流方向每秒变化50次B.当用电器发生短路时,该漏电保护器会切断电路C.没有发生漏电时,通过副线圈的磁通量始终为0D.没有发生漏电时,通过副线圈的磁通量随原线圈中电流的增加而增加第(4)题2023年4月12日21时,中国有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)创造新的世界纪录,成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒,对提升核聚变发电具有重要意义。

中国8大科技成就人造太阳深海一号上天入海扛把子中国8大科技成就:人造太阳深海一号上天入海扛把子中国一直在全球科技领域取得了令人瞩目的进展。

从高铁技术到人工智能,中国始终处于创新的前沿。

在这篇文章中,我们将介绍中国8大科技成就之一:人造太阳深海一号。

这一科技成就的涉及领域十分广泛,包括能源、环境保护和海洋科学等。

人造太阳深海一号是中国工程技术领域的一个重要突破。

作为独立研发的核聚变装置,它被誉为“未来清洁能源之星”。

人造太阳深海一号是一种模拟太阳核聚变的实验技术,旨在为解决能源危机和环境污染问题提供新的解决方案。

首先,人造太阳深海一号的重要意义在于提供了一种可持续的能源替代方案。

传统能源如煤炭和石油产生大量的二氧化碳排放,加速了全球变暖和环境破坏。

然而,人造太阳深海一号通过模拟太阳的聚变反应,能够在不产生二氧化碳排放的情况下提供大量的清洁能源。

这一技术有望在未来取代传统能源,使我们的地球更加清洁和可持续。

其次,人造太阳深海一号为海洋科学研究提供了重要平台。

随着技术的发展,人类对海洋内部的研究需求日益增加。

而相较于传统的海洋科考船只,深海一号具备更强的适应性和灵活性。

它可以潜入海底深处,进行各种科学探测和取样,这为海洋科学家提供了宝贵的数据和样本,并且加速了海洋研究的进程。

此外,人造太阳深海一号的研发和建造也提高了中国在科技领域的国际声誉。

作为一项具有挑战性的工程项目,深海一号的成功建造不仅证明了中国在核能领域的实力,同时也体现了中国在顶尖科技领域的国际地位。

这不仅强化了国际社会对中国科技实力的认可,也为中国技术走向国际市场带来了更多机会。

总结起来,人造太阳深海一号作为中国的科技成就展示了中国在能源、环境和海洋领域的创新能力。

它为解决能源危机和环境问题提供了新的思路和解决方案,同时也加速了海洋科学研究的进展。

这一科技成就不仅提高了中国在国际科技领域的声誉,也为中国的科技发展开辟了新的路径。

通过人造太阳深海一号的研发和应用,中国展现了其创新实力和科技前沿性。

《人造太阳》阅读附答案阅读下文,完成下面题目。

人造太阳何平①前不久,一条新闻引起全世界关注:中国科学院等离子体物理研究所研制的“人造太阳”调试成功,年内即可试发电。

②“人造太阳”?难道真要在地球上造一个太阳?当然不是!“人造太阳”是指科学家利用太阳核反应原理,为人类制造一种能提供能源的机器——人工可控核聚变装置,科学家称它为“全超导托克马克试验装置”。

③太阳的光和热,来源于氢的两个同胞兄弟——氘和氚(物理学叫氢的同位素)在聚变成一个氦原子的过程中释放出的能量。

“人造太阳”就是模仿这一过程。

④氢弹是人们最早制造出的“人造太阳”。

但氢弹的聚变过程是不可控的,它瞬间释放出的巨大能量足以毁灭一切。

而“全超导托克马克试验装置”却能够稳定控制核聚变,使聚变产生的能量缓缓输出,转化为人们可持续使用的电能。

⑤核聚变反应,首要条件是高温高压。

太阳中心的温度高达1500万摄氏度,压强达到3000多亿个大气压。

在这样的高温高压下,太阳的聚变反应非常容易。

但在地球上可不容易,因为用任何一种材料制作的容器都无法耐受这样的高温高压。

⑥怎么办?科学家们想到了用磁场做容器。

从氢弹爆炸至今,科学界用了60年的努力,目前已成功地在磁场容器中将温度提高到4亿至5亿摄氏度,然后投入氘氚产生聚变反应。

但由于很难把这种高温长时间维持下去,所以全世界30多个国家上百个实验装置的聚变放电时间都很短!少则几秒,长的也不过数百秒。

我国从1965年研究“人造太阳”开始,如今已能使放电时间持续千秒以上。

⑦所以,科学家说,建设核聚变电站投入民用,至少要再等上50年时间。

但等待是值得的!现在地球上的石油、煤炭等化石能源至多可用200年时间,其中石油不足50年。

即使目前核裂变电站使用的铀燃料,全世界也只能再开采60年。

用这些材料做能源还有个致命弱点——环境污染!⑧相反,氘和氚却是清洁能源,如空气中平时就有氘和氚。

所以不用担心聚变反应会产生废气、废渣和放射性污染等问题。

中国助力“人造太阳”早日发光阅读附答案中国助力“人造太阳”早日发光①通过模仿太阳的热核聚变反应,中外科学家们正在建造人类首颗“人造太阳”。

“人造太阳”计划,由欧盟、中国、美国等7大经济体联合打造,已历经30余年,预计2019年建成,2050年商用。

②上月底,中国承担生产和设计的首个超大部件——脉冲高压变电站(PPEN)首台主变压器,已运往“人造太阳”设施的建造地法国。

随着各类设施逐渐完工,人类离建成首个“人造太阳”的目标越来越近。

③为什么要制造“人造太阳”?这和人类长久以来的能源危机有关。

现代以来,随着人口增加、工业发展,人类对煤、石油、天然气等化石能源的消耗速度越来越快。

据测算,人类最多还能用两三百年的自然能源,即使核能也只能用数百年。

④此外,像煤、石油这些能源的燃烧还会引发温室效应、酸雨等,对环境造成严重破坏;核电站或核能发电厂的能量来源是核裂变(能量产生过程与核聚变相反),所需原料稀有,产生的废料也没法安全处理,还可能产生核泄漏。

⑤不光我们这一代,我们的子孙将从哪里弄这么多能源呢?科学家们带着这个惊恐的问题,把目光投向了核聚变。

天空中的太阳就是一个巨大的聚变体,几十亿年为人类提供了光、热。

那太阳是怎么做的呢?⑥简单来说,当两个质量较轻的原子核聚合为一个较重的新原子核时,大量电子和中子能够逃离原子核的束缚,带来巨大能量。

在自然界中,最容易实现的聚变反应是氢的同位素——氘和氚的聚变。

据测算,1千克氢燃料经过聚变反应所产生的能量,至少可以抵得上4千克铀燃料或1000万千克优质煤燃料释放的能量。

⑦要提取它们,方法也十分简便,成本也很低。

我们从海水里舀一升水,其中就含有0.03克氘,它就可以产出约300公升汽油这么大的能量。

地球上的海水能提取45万亿吨氘,它们都聚变的话,能保证人类上百亿年的能源消耗。

⑧而且核聚变非常干净,因为聚变就是把两个氢核放在一起,当温度到了上亿度以后,它们就会聚合在一起,除了产出能量,其余产出的氦是一种清洁无害的元素。

“人造太阳”据央视新闻客户端11月12日报道,中科院等离子体所今天发布消息,我国大科学装置“人造太阳”日前取得重大突破,实现加热功率超过10兆瓦,等离子体储能增加到300千焦,等离子体中心电子温度首次达到1亿度,获得的多项实验参数接近未来聚变堆稳态运行模式所需要的物理条件,朝着未来聚变堆实验运行迈出了关键一步,也为人类开发利用核聚变清洁能源奠定了重要的技术基础。

东方超环(EAST)是等离子体所自主设计、研制并拥有完全知识产权的磁约束核聚变实验装置,是世界上第一个非圆截面全超导托卡马克,也是我国第四代核聚变实验装置,它的科学目标是让海水中大量存在的氘和氚在高温条件下,像太阳一样发生核聚变,为人类提供源源不断的清洁能源,所以也被称为“人造太阳”。

人造太阳的研制是解决能源问题的一个巨大的转折点,我们国家大部分用化石能源供能,如果核能聚变可控的话,就会给世界的能源解决巨大问题。

可控核聚变技术一旦实现,能源将会取之不竭、用之不尽。

可控核聚变技术一旦掌握,人类将从地球文明跨越到恒星际文明,星际大航海时代将随之开启。

“推力矢量技术”取得重大突破11月6日,第十二届中国国际航空航天博览会在珠海开幕。

由我国自主研制的歼-10B推力矢量验证机在珠海上空成功进行了过失速机动飞行表演。

展示的“榔头”机动,“大迎角360度滚转”“落叶飘”“眼镜蛇”“赫伯斯特”等典型过失速机动飞行动作,充分体现了歼-10B推力矢量验证机优异的飞行性能。

据歼-10B推力矢量技术验证项目现场总指挥、航空工业副总经理杨伟介绍,实现过失速机动飞行,不仅要拥有带推力矢量技术的发动机,同时,飞机必须具有优良的大迎角气动性能、良好的进发匹配特性、以及独特的飞行控制技术。

近几年,在军委装备发展部、空军、科工局等上级领导的亲切关怀和大力支持下,我国推力矢量技术取得重大突破,成为世界上少数几个掌握此项关键技术的国家之一。

“歼-10B推力矢量技术验证项目,成功实现了推力矢量这一航空关键领域的创新突破,这是飞发一体综合设计与应用的典型范例,也是航空核心技术自主创新的又一次成功实践,为后续的技术创新和型号发展奠定了坚实的基础。

2050年利用核聚变发电作者:徐家立来源:《科技视界》 2011年第21期简介:“国际热核聚变实验堆(ITER)计划”是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一,其目标是验证和平利用聚变能的科学和技术可行性,科学家预计人类最终将在2050年真正实现核聚变发电。

基于能源长远的基本需求,2006年,中国政府与欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国共同草签了ITER计划协定,覆盖的人口接近全球一半。

目前,核聚变反应堆正处于试验阶段,世界各个国家及地区的多个实验室都开展了这项研究。

本条科技热词将介绍关于核聚变的知识,并了解关于ITER反应堆的工作原理。

能量从哪儿来太阳通过内部的核聚变不断辐射热量和能量,计算表明,太阳系还能存在45亿年,每年太阳提供的能量是世界人口商品消费量的1.5万倍。

在高压高温情况下,太阳从里到表都在发生聚变反应,正是因为这些聚变反应释放出大量能量,使太阳上亿年源源不断发出光和热。

但问题是,太阳上的聚变反应是不可控的,就像在地球上看到的氢弹爆炸,巨大的能量在一瞬间释放出来,只能起到毁灭性的破坏作用。

目前,人类已经可以实现不受控制的核聚变。

上世纪50年代起,人类开始研究核聚变,研制成功氢弹。

但是要想能量可被人类有效利用,必须能够合理的控制核聚变的速度和规模,实现持续、平稳的能量输出;而触发核聚变反应必须消耗约1亿度的能量。

一些发达国家纷纷兴建“托卡马克”装置——构造一个形如中空面包圈的环形磁容器,利用强磁场约束带电粒子,将聚变原料加热到上亿摄氏度高温,实现聚变反应。

通过这种装置来实现受控热核聚变反应,就相当于人类为自己制造一个或数个小太阳,源源不断从核聚变中得到能量。

能量无穷大如果说重原子核在中子打击下分裂放出的“裂变能”是当今原子能电站及原子弹能量的来源,则两个氢原子核聚合反应放出“核聚变能”就是宇宙间所有恒星(包括太阳)释放光和热及氢弹的能源。

我国是一个能源大国,在本世纪内每年的能耗都将是数十亿吨标煤。

物理高频考点(辽宁卷03)-2024年高考押题预测卷一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图所示为底部与侧面成直角的单轴手机支架,现让支架沿顺时针方向缓慢转动,使支架侧面与竖直方向的夹角θ从0°逐渐增大至90°,不计一切摩擦,则转动过程中,下列说法正确的是( )A.支架底部对手机的弹力逐渐增大B.支架底部对手机的弹力先减小后增大C.支架侧面对手机的弹力逐渐增大D.支架侧面对手机的弹力逐渐减小第(2)题从理论上预言光是一种电磁波的物理学家是().A.爱因斯坦B.麦克斯韦C.安培D.卢瑟福第(3)题如图,光滑绝缘圆环竖直放置,a、b、c为三个套在圆环上可自由滑动的空心带电小球,已知小球c位于圆环最高点,ac连线与竖直方向成60°角,bc连线与竖直方向成30°角,三个小球均处于静止状态。

下列说法正确的是( )A.a、b、c小球带同种电荷B.a、b小球带异种电荷C.a、b小球电量之比为D.a、b小球电量之比为第(4)题如图所示,某同学弹钢琴时将乐谱书放在简易支架上,调节支架倾角使乐谱书在支架上静止。

已知乐谱书与支架间的动摩擦因数,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,调节角度的过程中乐谱书与支架始终保持相对静止,则倾角的最大值为( )A.B.C.D.第(5)题2023年12月14日,我国宣布新一代人造太阳“中国环流三号”面向全球开放﹐邀请全世界科学家来中国集智攻关,共同追逐“人造太阳”能源梦想。

“人造太阳”物理本质就是核聚变,其发生核聚变的原理和太阳发光发热的原理很相似﹐核反应方程为。

下列说法正确的是( )A.X是质子B.该反应为链式反应C.的比结合能比的大D.的结合能为第(6)题带电粒子在磁场中运动时,我们可以根据粒子的运动轨迹寻找到很多美丽的对称图形。

空间中一圆形区域内有磁感应强度大小为B的匀强磁场,区域外为磁感应强度大小相同、方向相反的匀强磁场,一带电粒子从某处以正对虚线圆圆心方向入射,通过改变带电粒子速度,可得到如图甲、乙所示轨迹(虚线为磁场边界,实线为带电粒子运动轨迹),则两图中粒子的速度之比为( )A.2:1B.C.D.1:1第(7)题用细绳拴一个质量为m的小球,小球将一固定在墙上的水平轻质弹簧压缩了x(小球与弹簧不拴连,弹簧劲度系数为k),如图所示。

2021届高三语文第一次模拟考试试题考前须知:1.答卷前,所有考生必须将本人的姓名、准考证号填写上在答题卡上。

2.答复选择题时,选出每一小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目之答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

答复非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在套本套试卷上无效。

3.在在考试完毕之后以后,将本套试卷和答题卡一起交回。

一、现代文阅读(36分)(一)阐述类文本阅读(此题一共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1~3题。

大学?以“明德〞作为思想的聚焦,开篇即言“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善〞,指出大学的宗旨在于明“明德〞。

历代的学者对“明德〞概念做出不同的解释,东汉儒者郑玄释为“至德〞,唐代经学家孔颖达释为“光明之德〞,清人唐文治释为“君德〞。

这些阐释看似不一,但是都反映出“明德〞与先王政教之间有一定的渊源关系。

结合“明德〞思想的历史开展轨迹和?大学?文本来看,?大学?中的“明德〞思想实际包含了两个层面的内容。

其一,“明德〞指理性的政治美德,“明明德〞就是要彰明、弘扬这种美德。

从?大学?中的阐发来看,从政之人要心怀仁爱百姓之心,始终保持谦虚慎重的态度;君主和百官应以义制利,不以个人私欲损害百姓的利益和福祉;君主百官要做到内心公平中正,一言一行为百姓起到示范作用。

?大学?中将“明德〞指向“明政之德〞,是对早期“明德〞传统的继承。

“明德〞最早出如今金文中,指承自先祖、以威仪和勤政为主要特征的政治品格。

在?国语??左传??康诰?等早期文献中,“明德〞也屡次出现,用以颂扬古代圣王的美妙德行。

在这些文献中,“明德〞常与“幽昏〞“无礼〞等词对举而出现,凸显出“明德〞是辟邪、淫佚、荒怠、粗秽、暴虐等非理性的政治品性的对立面。

其二,“明德〞也指人人本有、自身所具的光明德性。

“明明德〞就是通过教育和自明,使人所本有的光明德性得以显明。

?大学?对早期的“明德〞乃“明政之德〞的传统进展了继承,但同时对“明德〞的主体和“明德〞之“德〞的内容进展了扩大。

江西省宜春市2024高三冲刺(高考物理)人教版能力评测(备考卷)完整试卷一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图所示,A、B叠放在粗糙水平桌面上,一根轻绳跨过光滑定滑轮连接A、C,滑轮左侧轻绳与桌面平行,A、B间动摩擦因数为μ,B与桌面间动摩擦因数为,A、B、C质量分别为2m、2m和m,各面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,将C由图示位置静止释放,要使A、B间发生相对滑动,则μ满足的条件是( )A.B.C.D.第(2)题开环燃气发动机采用双重加热循环的工作原理,一定质量的理想气体双重加热循环的P—V图像如图所示,其中,为等温过程,cd平行于横轴,bc、ea平行于纵轴,下列说法正确的是( )A.a→b过程,气体内能不变,不与外界发生热传递B.b→c过程,气体分子单位时间内与器壁单位面积上的碰撞次数不变C.c→d过程,气体从外界吸收的热量大于气体内能的增量D.a→b→c→d→c→a整个过程,气体放出的热量大于吸收的热量第(3)题图甲为家用燃气炉架,其有四个对称分布的爪,若将总质量一定的锅放在炉架上,如图乙所示(侧视图),忽略爪与锅之间的摩擦力,若锅是半径为的球面,正对的两爪间距为,则下列说法正确的是()A.越大.爪与锅之间的弹力越小B.越大,爪与锅之间的弹力越大C.越大,锅受到的合力越大D.越大,爪与锅之间的弹力越小第(4)题2022年10月19日,中国新一代“人造太阳”(HL-2AI)科学研究取得突破性进展,等离子体电流突破100万安培,创造了我国可控核聚变装置运行新纪录。

已知该装置内部发生的核反应方程为:+→+X,则下列说法中正确的是( )A.一个X的质量约等于一个电子的质量B.该反应吸收能量C.该反应生成物的结合能小于反应物的结合能之和D.动能相同的一个X和一个电子,电子的德布罗意波长比X的德布罗意波长长第(5)题某行星的卫星A、B绕以其为焦点的椭圆轨道运行,作用于A、B的引力随时间的变化如图所示,其中,行星到卫星A、B轨道上点的距离分别记为、。

江西省新余市2024高三冲刺(高考物理)统编版(五四制)测试(预测卷)完整试卷一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题2023年10月26日11时14分,搭载神舟十七号载人飞船的长征二号F遥十七运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。

17时46分,神舟十七号载人飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接。

飞船的发射过程可简化为:飞船从预定轨道Ⅰ的A点第一次变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达椭圆轨道的远地点B时,再次变轨进入空间站的运行轨道Ⅲ,与变轨空间站实现对接。

假设轨道Ⅰ和Ⅲ都近似为圆轨道,不计飞船质量的变化,空间站轨道距地面的高度为h,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g。

下列说法正确的是( )A.飞船在椭圆轨道Ⅱ经过A点的加速度比飞船在圆轨道Ⅰ经过A点的加速度大B.飞船在椭圆轨道Ⅱ经过A点的速度一定大于C.飞船沿轨道Ⅱ由A点到B点的时间为D.在轨道Ⅰ上飞船与地心连线单位时间内扫过的面积小于在轨道Ⅲ上飞船与地心连线单位时间内扫过的面积第(2)题采用降噪技术的耳机是通过主动产生一列声波来抵消噪音。

某段噪音信号如图所示,以下主动产生的信号中可以最大程度的消除该噪音信号的是( )A.B.C.D.第(3)题如图所示,轻质弹簧上端固定,下端连接一光滑小球a(可视为质点),斜面b静止在水平地面上,小球放在斜面上,开始时弹簧与斜面平行。

现将斜面缓慢向左移到虚线处,小球仍静止在斜面上。

下列说法正确的是( )A.b对a的弹力增加B.弹簧的长度减小C.地面对b的支持力增加D.地面对b的摩擦力减小第(4)题2023年4月12日21时,中国有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)创造新的世界纪录,成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒,对提升核聚变发电具有重要意义。

假设“人造太阳”内部持续不断地发生着4个质子()聚变为氦核()的热核反应,如果“人造太阳”每秒钟向空间辐射的能量约为,光速。

1号卷·A10联盟2024届全国高考第一轮总复习试卷物理高频考点试题(十二)一、单选题 (共6题)第(1)题质子(质量数和电荷数均为1)和粒子(质量数为4、电荷数为2)垂直进入某一平行板间的匀强电场中,又都从另一侧离开电场。

若两粒子在通过平行板时动能的增量相同,不计粒子重力,则下列判断正确的是()A.质子和粒子射入时的初动量之比为2:1B.质子和粒子射入时的初动能之比为1:2C.质子和粒子射入时的初速度之比为1:1D.质子和粒子在平行板间的运动时间之比为1:4第(2)题单位为的物理量是( )A.磁感应强度B.电场强度C.磁通量D.功率第(3)题2021年我国重大科学工程“人造太阳”再破世界纪录,成功实现可重复的1.2亿摄氏度101秒和1.6亿摄氏度20秒等离子体运行,向核聚变能源应用迈出重要一步。

若该聚变反应的方程为,已知氘核的质量为,比结合能为E,中子的质量为,反应中释放的核能为,光速为c,下列说法正确的是( )A.聚变反应需克服两氘核间巨大的核力B.反应产物X为C.X核的质量为D.X的比结合能为第(4)题一带负电粒子仅在电场力作用下沿x轴运动,其速度随位置变化的关系图像如题图所示。

取O点的电势为零,下列说法正确的是( )A.位置的电势是位置电势的4倍B.该电场为匀强电场C.该粒子做匀加速直线运动D.该粒子在段的动能增加量是段动能增加量的4倍第(5)题如图,半径为R的四分之一圆弧槽质量为M,静止于水平地面上,质量为m的光滑小球(可以视为质点),在圆弧槽的最高点由静止开始下滑。

已知,重力加速度为g。

要使小球在下滑的过程中M始终相对地面静止,则M与地面的动摩擦因数的最小值为( )(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)A.B.C.D.第(6)题在我国,近年垂钓运动正成为休闲和体育结合的新时尚。

鱼漂是垂钓时反映鱼儿咬钩讯息的工具。

如图甲所示,当鱼漂静止时,P点恰好在水面处。

将鱼漂缓慢向下压,松手后,鱼漂在竖直方向上做简谐运动,其振动图像如图乙所示,取竖直向上为位移的正方向,则( )A.在t=0.3s时刻,鱼漂的速度方向竖直向下B.在t=0.3s时刻,鱼漂的加速度方向竖直向上C.该鱼漂的振动频率为1.25HzD.该鱼漂在振动的过程中,存在速度和加速度均减小的时间段二、多选题 (共4题)第(1)题一列简谐横波在t=0.6s时刻的图象如图甲所示,此时P、Q两质点的位移均为-1 cm,波上A质点的振动图象如图乙所示,则以下说法正确的是()A.这列波沿x轴负方向传播B.这列波的波速是C.从t= 0.6 s开始,紧接着的 Δt=0.6s时间内,A质点通过的路程是 4cmD.从t= 0.6s开始,质点Q比质点P早0.4s回到平衡位置E.能与该波发生干涉的另一列波的频率为第(2)题如图,为两相距L的固定正点电荷,是以为中心、边长为r(r<L)的正方形四条边的中点,在连线上。

中国特稿:“人造太阳”突破不断中国拟2050年前实现核聚变发电

发布/2019年5月6日3:30 AM文/杨丹旭摄影/杨丹旭来自/联合早报

中科院合肥研究院院长助理、合肥研究院等离子物理研究所常务副所长宋云涛认为,世界的聚变研究合作与竞争并存。

(杨丹旭摄)

能源紧缺、环境污染,全球对清洁能源需求增大。

分析指中国在核

聚变领域的研究已进入世界领先行列,而率先实现核聚变能源商用,将让中国摆脱能源制约,在经济、地缘政治等国际竞争中占据优势。

我们希望通过东方超环,扩大国际合作,实现未来

核聚变能为人类所用。

——宋云涛夸父逐日的中国神话故事讲述古人战胜自然的愿望,中国科学家如今正缔造新的科技神话——建造一个能释放无限能量的人造太阳,让中国在2050年以前用上取之不尽用之不竭的核聚变能源。

有分析指出,中国在核聚变领域的研究已进入世界领先行列,而率先实现核聚变能源商用,将让中国摆脱能源制约,在经济、地缘政治等国际竞争中占据优势。

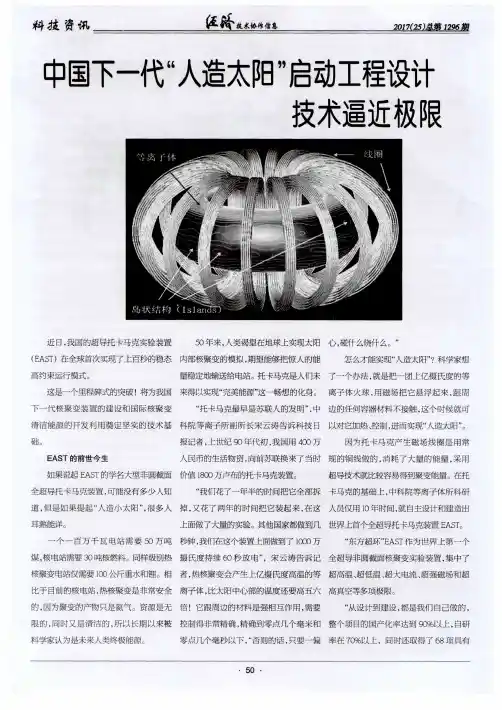

由中国科学家自主研发的人造太阳又叫“东方超环”,建在安徽合肥市郊的科学岛上。

它是一个全超导托卡马克核聚变实验装置(Experimental Advanced Superconducting Tokamak,简称EAST),能让氘和氚在超高温条件下像太阳一样发生聚变,产生大量能量。

主原料是海水比现核裂变发电安全

面对能源紧缺、环境污染,全球对清洁能源需求增大。

核聚变的主要原料是海水,也比现有的核裂变发电安全,因此被视为清洁能源的未来,有人也将它称为“能源圣杯”。

据科学家估计,一升海水能产生的聚变能源相当于500升汽油所能产生的能量。

各国科学家数十年来建设各种俗称“人造太阳”的核聚变实验装置,但目前尚无法实现核聚变能源为人类所用。

这些装置要真正实现发电,必须能达到上亿度高温、长时间稳态运行,并且具有可控性。

目前来看,中国研发的“东方超环”在稳定性上已是全球领头羊。

2017年,它成功实现了101.2秒稳态运行,成为全球首个可以稳定运行长达100秒以上的装置。

一些西方科学家认为,这项突破显示中国聚变研究的发展速度已领先其他国家。

东方超环国际顾问委员会当时评估,该设施是“国际磁约束聚变装置中最前沿的,并且是未来五年间世界上唯一有能力实现400秒长脉冲高性能放电的聚变装置”。

由中科院建造的中国人造太阳“东方超环”位于安徽合肥,是一座巨大的环形金属装置,该装置去年底取得1亿摄氏度高温的实验突破。

(杨丹旭摄)

实现1亿摄氏度运行是太阳核心温度六倍

去年11月,东方超环又在温度上取得突破,成功实现电子温度1亿摄氏度等离子体运行,相当于太阳核心温度的六倍。

这些突破成为中国实现“聚变梦”的重要里程碑,也让中国在核聚变研究领域跻身全球第一梯队行列,为其他反应堆提供重要参考。

参与中国核聚变研究的中国科学家宋云涛近日在一场媒体参观活动上受访时说:“我们希望通过东方超环,扩大国际合作,实现未来核聚变能为人类所用。

”

宋云涛是中国科学院合肥研究院院长助理、合肥研究院等离子物理研究所常务副所长。

这个成立于1978年的研究所,是中国重要的核聚变研究基地,目前有700多名科研人员和400多名研究生。

中国这些年来在核聚变领域展露雄心,不仅活跃于相关研究的国际舞台,也为自身的“聚变梦”制定了清晰的路线图。

中国目前同美国、俄罗斯、欧盟、日本、韩国、印度,都是国际热核聚变实验堆(ITER)的七大成员国之一。

这个位于法国南部的项目,是人类目前在核聚变研究上最大规模的国际合作,中国除了为项目提供部分资金,也承担设计修改、部件制造等工作。

12亿元打造

聚变实验堆关键主机

在中国国内,官方也投入大量资源,计划建设一个能与国际热核聚变实验堆竞争的中国聚变工程实验堆(CFETR)。

宋云涛介绍,官方已在今年1月批准中国聚变工程实验堆关键主机的立项,并为这个“十三五”(2016年至2020年)计划下的科研项目拨款60亿元人民币(12亿新元),而整个中国聚变工程实验堆的建设工作,预计2030年前后启动,并希望在2040年至2050年间实现发电。

宋云涛说,中国核聚变研究起步较晚,但“得益于地方政府和中央政府高度重视”,以及中国国内加工制造业发展,近年来加快了进程。

4月24日,中国首座以创新为主题的场馆——安徽创新馆在合肥正式开馆。

超导托卡马克实验装置、稳态强磁场实验装置、“墨子号”量子科学

实验卫星等“高精尖”的科技创新成果模型集中亮相。

图为“人造太阳”全超导托卡马克实验装置模型。

(中新社)

分析:中美贸易战关键核心是两国广泛科技竞争随着国力日渐强盛,中国科技发展也进入快车道,近年来不断宣布全球领先的科技成果,例如世界最大单口径射电望远镜“天眼”、下潜深度最深的载人潜水器“蛟龙号”等,今年1月中国的“嫦娥四号”首次实现人类探测器造访月球背面。

中国在科技领域与美国等西方国家的竞争也在升级,不少观察家认为,持续一年多的中美贸易争端背后的更关键核心是两国广泛的科技竞争。

任何国家若率先实现核聚变发电商业化,将在能源、经济、地缘政治等国际竞争中占据优势。

有分析因此也把国际热核聚变试验堆等项目的进展缓慢的原因之一,归咎于各成员国不肯共享自身的关键技术。

针对中国在核聚变研究上面对的竞争,宋云涛受访时不断强调,让核聚变能源为人类所用是“全球共同的梦想”。

他说,中国的东方超环是世界聚变俱乐部的重要成员,它和拟建中的中国聚变工程实验堆都向世界开放,欢迎全球参与合作,“聚变是全世界人民的事情,不是某个国家的事情”。