核聚变装置人造太阳

- 格式:pptx

- 大小:13.35 MB

- 文档页数:5

2010年12月24日,中国新一代“人造太阳”实验装置、世界首个全超导托卡马克(EAST 2010年度实验圆满结束,目前已获得1兆安等离子体电流、100秒1500万度偏滤器长脉冲等离子体、大于30倍能量约束时间高约束模式等离子体、3兆瓦离子回旋加热等多项重要实验成果。

图为全超导托卡马克(EAST实验装置全景。

新华社记者郭晨摄新华社合肥1月14日电记者14日从中科院合肥物质研究院了解到,我国新一代“人造太阳”实验装置EAST中性束注入系统(NBI测试台近日在进行大功率离子束引出实验过程中,首次成功获得兆瓦级强流离子束。

负责这项研究工作的胡纯栋研究员介绍说,EAST中性束注入系统(NBI测试台在实验过程中,成功获得束能量50千伏,束流22安培,束脉宽106毫秒的引出束流,离子束功率达到1.1兆瓦。

测试结果圆满达到了EAST-NBI兆瓦级强流离子源研制的阶段性计划目标。

这表明我国自主研制的第一台兆瓦级强流离子源以及大功率中性束注入器实验装置,完成了具有里程碑意义的阶段性实验成果。

据介绍,“EAST装置辅助加热系统”是国家“十二五”大科学工程,2010年7月正式立项,它是使EAST具有运行高参数等离子体的能力,从而可以开展与国际热核聚变反应堆密切相关的最前沿性研究的重要系统。

其主要包括低杂波电流驱动系统、中性束注入系统这两大系统。

中性束注入系统广泛涉及等离子体物理、强流离子束、精密机械制造、高真空、低温制冷以及辐射防护等多学科技术领域。

中科院合肥物质研究院NBI工程团队的科研人员2011年下半年,夜以继日地对基于NBI综合测试平台的强流离子源装置进行放电测试、老化锻炼、子系统联调等逐项实验,在首先获得离子源100秒长脉冲等离子体放电的基础上,终于首次达到了兆瓦级强流离子束研制的阶段性计划目标。

胡纯栋介绍,此次实验结果将为下一阶段长脉冲高能量的离子束调试打下坚实基础,并为EAST辅助加热系统最终目标——2至4兆瓦中性束注入系统的研制提供强有力的可靠支持。

人造太阳百科名片所谓“人造太阳”,即先进超导托卡马克实验装置,也即国际热核聚变实验堆计划(ITER)建设工程,是当今世界迄今为止最大的热核聚变实验项目,旨在在地球上模拟太阳的核聚变,利用热核聚变为人类提供源源不断的清洁能源。

核聚变能以氘氚为燃料,具有安全、洁净、资源无限3大优点,是最终解决我国乃至全人类能源问题的战略新能源。

简介人造太阳是可控核聚变的俗称,因为太阳的原理就是核聚变反应。

(核聚变反应主要借助氢同位素。

核聚变不会产生核裂变所出现的长期和高水平的核辐射,不产生核废料,当然也不产生温室气体,基本不污染环境)人们认识热核聚变是从氢弹爆炸开始的。

科学家们希望发明一种装置,可以有效控制“氢弹爆炸”的过程,让能量持续稳定的输出。

科学家们把这类装置比喻为“人造太阳”。

人造太阳“人造太阳”是指科学家利用太阳核反应原理,为人类制造一种能提供能源的机器——人工可控核聚变装置,科学家称它为“全超导托克马克试验装置”。

(托卡马克是“磁线圈圆环室”的俄文缩写,又称环流器。

这是一个由封闭磁场组成的“容器”,像一个中空的面包圈,可用来约束电离子的等离子体。

)太阳的光和热,来源于氢的两个同胞兄弟——氘和氚(物理学叫氢的同位素)在聚变成一个氦原子的过程中释放出的能量。

“人造太阳”就是模仿的这一过程。

氢弹是人们最早制造出的“人造太阳”。

但氢弹的聚变过程是不可控的,它瞬间释放出的巨大能量足以毁灭一切。

而“全超导托克马克试验装置”却能控制这一过程。

通过一种特殊的装置已经可以把氘氚的聚变燃料加热到四亿到五亿度的高温区,然后在这么高的温度下就发生了大量的聚变反应。

目前在世界上最大的托克马克装置“欧洲联合环”上面已经获得了最大的聚变功率输出,到了16到17兆瓦。

但是只能短暂地运行,也就是这个“磁笼”只能存在几秒、十几秒钟,聚变反应也是昙花一现!背景100年前,爱因斯坦预见了在原子核中蕴藏着巨大的能量。

依据他提出的质能方程E=mc2,核聚变的原理人造太阳看上去极其简单:两个轻核在一定条件下聚合成一个较重核,但反应后质量有一定亏损,将释放出巨大的能量。

9核聚变的研究。

想要两个原子核克服电排斥力结合,需要极为苛刻的条件。

以太阳为例,其中心有高达1500万摄氏度的超高温,以及约有3000亿个大气压的超高气压。

可控核聚变往往被称为“人造太阳”,需要模拟太阳中心的环境。

实现可控核聚变有两条主流的技术路径:磁约束核聚变和惯性约束核聚变。

地球上无法实现太阳的超高压,但如果把核燃料加热到1 亿摄氏度以上,原子核便会有足够的动力相互碰撞,发生聚变反应。

但一旦到了这一温度,所有固态材料会直接汽化。

上世纪50年代,苏联科学家研制出一个形似甜甜圈的“炼丹炉”,被称为托卡马克装置。

它在环形圈内构建磁场约束核燃料,使其不与高温的容器壁接触,可以持续燃烧一段时间,产生能量。

此后,世界范围内曾掀起托卡马克建设热潮,美国、欧洲、日本、中国都斥巨资打造了这类大型装置。

而惯性约束核聚变,是通过激光产生巨大压强,使核燃料体积在瞬间变小,密度变大,原子核发生聚变反应。

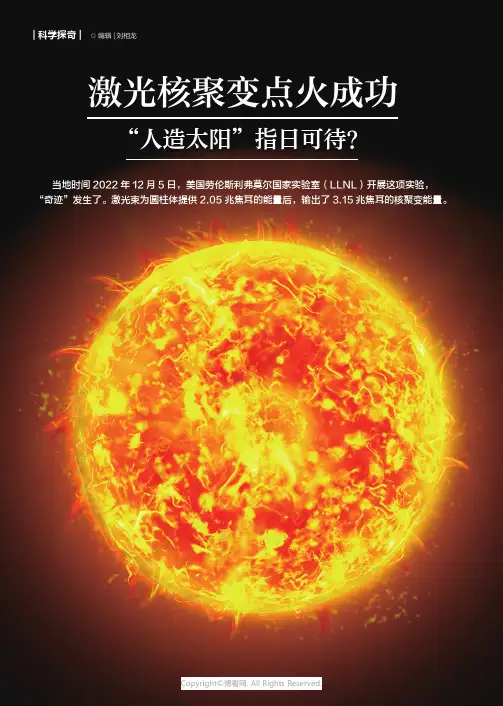

世界上最知名的装置,当192束超高能量的激光束同时轰击一颗胡椒粒大小、装有氘和氚元素的圆柱体时,会产生什么结果?当地时间2022年12月5日,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)开展这项实验,“奇迹”发生了。

激光束为圆柱体提供2.05 兆焦耳的能量后,输出了3.15兆焦耳的核聚变能量。

12月13日上午,美国能源部与美国核安全管理局专门召开新闻发布会,宣布这一重大突破。

美国能源部部长詹妮弗·格兰霍姆称,“这是一个具有里程碑意义的成就”,未来将激发更多的发现,为美国国防和清洁能源的发展铺平道路。

一直以来,可控核聚变被认为是“人类的终极能源”,但历经70多年的研究后,仍处在实验阶段。

“点火”,即核聚变产生的能量超过激光束打入的能量,是可控核聚变走入现实必要的指标之一。

“只有这种情况下,这一装置才有望提供能源,而不只是一个耗电器。

”中山大学中法核工程与技术学院副教授王志斌向记者解释说,LLNL 这次的实验从科学层面证明了,惯性约束聚变可以实现净能量增益。

国际热核聚变实验计划——七国联手获取“人造太阳”国际热核聚变实验计划——七国联手获取“人造太阳”工程总投资:100亿美元工程期限:1985年——2030年热核聚变在太阳上已经持续了50亿年国际热核聚变实验反应堆计划(International Thermonuclear Experimental Reactor,简称ITER)与国际空间站、欧洲加速器、人类基因组计划一样,是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一。

其目的是借助氢同位素在高温下发生核聚变来获取丰富的能源。

1985年,由美苏首脑提出了设计和建造国际热核聚变实验堆ITER的倡议;也被称为“人造太阳”计划。

ITER的投资和建设规模之庞大,交叉学科种类之多,实验设备之复杂,都决定了它必须由多国合力完成。

该计划约需耗时35年,耗资100亿美元,涉及领域包括超导研究、高真空、生命科学、遥控密封、环境科学、等离子计量和控制、信息通信、纳米材料等多种学科,它的最终选址一直是参与国竞争的焦点。

先后有西班牙、法国、日本和加拿大4个国家提出申请将实验堆建在本国,日本和法国最终入围,加拿大则因没有入围而于2003年12月23日宣布因缺乏资金退出。

美国因自认为在核聚变技术上领先其他国家,曾于1999年宣布退出,后又因国内热核聚变研究进展缓慢,担心被ITER甩下,于2003年2月18日重新加入。

中国也在同日正式入盟。

2005年6月28日,在计划提出20年,选址耗时18年后,ITER的建设地点终于花落法国的卡达拉舍,它将成为世界第一个产出能量大于输入能量的核聚变装置,为制造真正的反应堆作准备。

合作承担ITER计划的7个成员是欧盟、中国、韩国、俄罗斯、日本、印度和美国,这七方包括了全世界主要的核国家和主要的亚洲国家,覆盖的人口接近全球一半。

为建设ITER,各参与方专门协商组建了一个独立的国际组织,各国政府首脑在过去几年中都采取不同方式对参加ITER计划作出过正式表态。

Sci-Tech Expo科技博览可控核聚变——“无限的能源”梦想文 王握文 任永存 李杭2022年年初,英国原子能研究所发布消息称,在最近一次核聚变发电实验中,欧洲联合核聚变实验装置(J E T)在5秒内产生了59兆焦耳的持续能量,打破了这一装置在1997年创造的4秒内产生约22兆焦耳这一纪录,创造了可控核聚变能量新的世界纪录。

所谓可控核聚变,是指在一定条件下控制核聚变的速度和规模,能实现安全、持续、平稳能量输出的核聚变反应。

在能源需求量日益增加、能源短缺日趋严重的今天,可控核聚变凭借原料充足、安全可靠、无污染等优势,被科学家视为解决人类能源问题的“光明大道”。

59兆焦耳,可以满足一个普通家庭一天的电力需求。

此次J E T创造的世界纪录,让很多科学家确信,人类获得这一“无限的能源”是可能的、可行的。

利用核聚变,难就难在“可控”二字提起工业社会你会想到什么?滚滚蒸汽,堆积如山的煤炭,还有喷涌而出的石油……自进入工业社会以来,以化石燃料为核心的能源不断应用于人们的生产生活,助推着工业文明发展和科学技术进步。

即使在技术高度发达的今天,人们依然对煤炭、石油、天然气等传统能源保持着相当大的依赖。

然而,随着人类需求的不断扩大,传统能源的储量正在不可逆转地减少,其造成的污染更是对人类健康与生存造成严重影响。

寻找无限的清洁能源一直是科学家努力探索与追求的目标。

1942年12月,以美籍意大利著名物理学家恩利克·费米为首的一批科学家,根据核裂变原理,在美国建成了世界上第一座人工核反应堆,为人类打开了原子世界的大门。

研究表明,1克铀-235充分核裂变后,释放出来的能量相当于2.8吨标准煤燃烧释放的能量。

这激起了世界各国利用核裂变发电的热情。

然而,这种方式存在很大局限。

一方面,核裂变反应所需的裂变燃料在地球上储量有限;另一方面,核裂变产生的核废料具有长期放射性,一旦处理不当,会给人类及环境造成长久而巨大的影响。

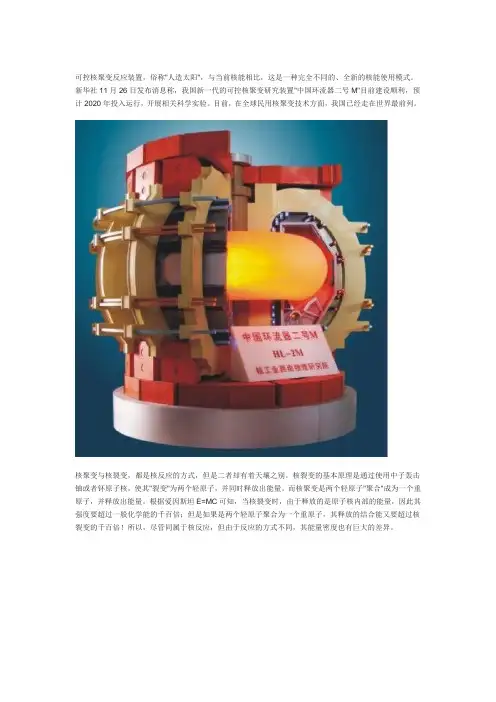

可控核聚变反应装置,俗称"人造太阳",与当前核能相比,这是一种完全不同的、全新的核能使用模式。

新华社11月26日发布消息称,我国新一代的可控核聚变研究装置"中国环流器二号M"目前建设顺利,预计2020年投入运行,开展相关科学实验。

目前,在全球民用核聚变技术方面,我国已经走在世界最前列。

核聚变与核裂变,都是核反应的方式,但是二者却有着天壤之别。

核裂变的基本原理是通过使用中子轰击铀或者钚原子核,使其"裂变"为两个轻原子,并同时释放出能量。

而核聚变是两个轻原子"聚合"成为一个重原子,并释放出能量。

根据爱因斯坦E=MC可知,当核裂变时,由于释放的是原子核内部的能量,因此其强度要超过一般化学能的千百倍;但是如果是两个轻原子聚合为一个重原子,其释放的结合能又要超过核裂变的千百倍!所以,尽管同属于核反应,但由于反应的方式不同,其能量密度也有巨大的差异。

人类对于核能最初的利用其实是武器,也就是今天所说的原子弹和氢弹。

其中原子弹就是利用裂变技术制造的裂变弹;而氢弹则是利用核聚变技术制造的聚变弹。

但是由于核聚变需要上百万摄氏度的高温,这种条件在常规条件下无法实现,所以,通常条件下,氢弹都需要原子弹做"扳机",利用原子弹爆炸时产生的高温来促成聚变反应,进而发生核聚变级别的爆炸。

而且由于原子弹受临界质量的限制,其最大爆炸威力通常不超过30万吨TNT当量,但是核聚变没有此类影响,因此聚变弹理论上可以造到无限大。

所以迄今为止,全球绝大多数核武器储备都是聚变弹,也就是氢弹;而原子弹的使用已经非常少。

由于核裂变和核聚变都能产生巨大的能量,因此在常规民用领域有着巨大的市场前景。

换句话说,把核爆炸瞬间释放的能量以人类可以接收和利用的形式缓慢释放出来,这就是民用核技术的基本原理。

在这方面,由于核裂变技术的门槛要求低,当前人类技术可以实现,因此早已被广泛应用在核电领域。

中国“人造太阳”诞生记有一部小说叫《中国太阳》,讲的是农村小伙水娃不断奋斗,借助“中国太阳”工程成为深空宇宙开拓者,为人类解决能源问题的故事。

现实中,中国真的有“人造太阳”,而且有两个:一个在安徽合肥西郊“科学岛”上的中国科学院合肥物质科学研究院内,是有着“东方超环”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST);另一个则是位于四川成都中核集团核工业西南物理研究院的中国环流器二号M装置(HL-2M)。

2021年5月28日,“东方超环”再次刷新了世界纪录:在其第98 958次放电中,成功实现可重复的1.2亿摄氏度101秒和1.6亿摄氏度20秒等离子体运行,是1亿摄氏度20秒原纪录的5倍。

这意味着我们距离“人造太阳”的梦想又近了一步,标志着我国在稳态高参数磁约束聚变研究领域将继续引领国际前沿。

用羽绒服、牛仔裤等生活物资换来托卡马克制造“人造太阳”面临一个突出的现实问题:用什么容器来承载核聚变?要在地球上利用核聚变能量,在人工控制条件下等离子体的离子温度需达到1亿摄氏度以上,而目前地球上最耐高温的金属材料钨的熔化温度约为3 000摄氏度。

这意味着,找不到盛装如此高温等离子体的容器。

从20世纪50年代开始,我国与国际基本同步,开始了在可控核聚变领域的研究,并于1965年在四川乐山建成了我国核聚变研究基地——西南物理研究所(今中核集团核工业西南物理研究院)。

当时,国际上不同的技术路线此消彼长,最终苏联科学家提出的托卡马克方案异军突起,国际核聚变界的重点研究方向随之转向了托卡马克。

20世纪70年代,国家拟在合肥建造一个当时世界先进水平的大型热核反应实验装置。

选择合肥的一个重要原因是,中科院电工所已于20世纪60年代在合肥建成一个储能达到2亿焦耳的大型储能电感装置(又称为“八号电感”)。

此电感装置能为热核聚变装置的强大脉冲电源提供重要支持。

当时策划中的托卡马克实验装置就被命名为“八号装置”,向国家申请立项的大科学工程项目就被称为“八号工程”。

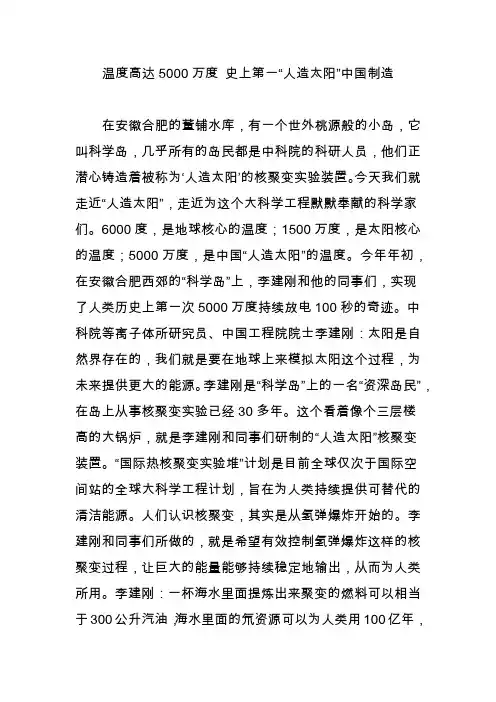

温度高达5000万度史上第一“人造太阳”中国制造在安徽合肥的董铺水库,有一个世外桃源般的小岛,它叫科学岛,几乎所有的岛民都是中科院的科研人员,他们正潜心铸造着被称为‘人造太阳’的核聚变实验装置。

今天我们就走近“人造太阳”,走近为这个大科学工程默默奉献的科学家们。

6000度,是地球核心的温度;1500万度,是太阳核心的温度;5000万度,是中国“人造太阳”的温度。

今年年初,在安徽合肥西郊的“科学岛”上,李建刚和他的同事们,实现了人类历史上第一次5000万度持续放电100秒的奇迹。

中科院等离子体所研究员、中国工程院院士李建刚:太阳是自然界存在的,我们就是要在地球上来模拟太阳这个过程,为未来提供更大的能源。

李建刚是“科学岛”上的一名“资深岛民”,在岛上从事核聚变实验已经30多年。

这个看着像个三层楼高的大锅炉,就是李建刚和同事们研制的“人造太阳”核聚变装置。

“国际热核聚变实验堆”计划是目前全球仅次于国际空间站的全球大科学工程计划,旨在为人类持续提供可替代的清洁能源。

人们认识核聚变,其实是从氢弹爆炸开始的。

李建刚和同事们所做的,就是希望有效控制氢弹爆炸这样的核聚变过程,让巨大的能量能够持续稳定地输出,从而为人类所用。

李建刚:一杯海水里面提炼出来聚变的燃料可以相当于300公升汽油,海水里面的氘资源可以为人类用100亿年,就比地球比太阳的寿命都长。

1982年,从哈工大船舶核动力专业毕业后,李建刚就来到了科学岛上,将制造“人造太阳”作为自己终生的职业。

34年来,李建刚就在这个方圆3平方公里的小岛上,一步步接近这个天方夜谭般的梦想。

实现梦想的第一步,就是要把”人造太阳”持续加热到上亿度,这也是李建刚和同事们必须攻克的首个难关。

李建刚:家里的微波炉只有500瓦,我们这儿的微波炉是全世界最大的,是10兆瓦,就比家里的微波炉大两万倍。

所以你家里的只能点到比如说几十度到几百度,我们这儿就能到几百万度、几千万度。

我们所有的技术指标都是世界上最高参数的。

中科院专家完全解密‘人造小太阳’日前,“EAST”全超导托卡马克核聚变装置(俗称“人造太阳”)低温系统改造工程的子工程——液氮传输线改造工程在合肥竣工,成功实现液氮传输功能。

该工程可为“人造太阳”的重要部件降温,保障其稳定运行。

至此,“人造太阳”低温系统改造工程告一段落。

据介绍,“人造太阳”是世界首个同时具有全超导磁体和主动冷却结构的核聚变实验装置。

新闻当事人:万元熙(“人造小太阳”核心研究员)采访记者:王云蒋勇人物档案:万元熙,1939年出生。

1964年北大本科毕业,1967年北大研究生毕业。

主持过国家九五重大科学工程项目“大型非圆截面超导托卡马克装置”,现为亚洲等离子体协会执行理事,国际核聚变期刊(NF)中国编委;中国核学会理事,中国等离子体物理学会常务理事,是等离子体物理学科知名科学家。

万元熙研究员参与创建中科院等离子体物理所,在使该所成为国内外重要著名核聚变研究基地过程中做出了重大贡献;他领导和直接参与多个托卡马克、包括超导托卡马克的建设和实验,使中国核聚变研究不断取得突破性进展。

“我们的装置不是人造小太阳,而是为未来建造人造小太阳进行实验”,我国等离子体物理学科知名科学家、中科院等离子体物理所研究员万元熙在2006年安徽科技活动周的一场专题报告会上,全面解释了一直被媒体称为“人造小太阳”的超导托卡马克装置,并澄清了这个一直以来的“误解”。

究竟什么是人造小太阳?人类为什么要制造“太阳”?我国究竟在这项宏伟的计划中处于什么样的位置?通过网络视频直播,万元熙为公众“从头说起”。

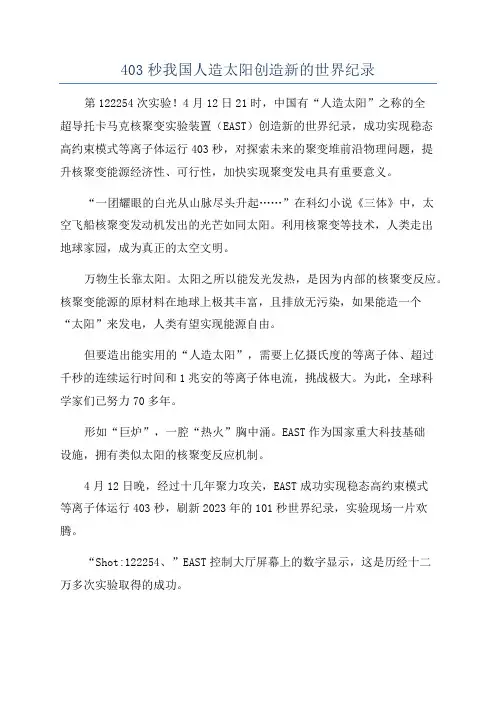

403秒我国人造太阳创造新的世界纪录第122254次实验!4月12日21时,中国有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)创造新的世界纪录,成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒,对探索未来的聚变堆前沿物理问题,提升核聚变能源经济性、可行性,加快实现聚变发电具有重要意义。

“一团耀眼的白光从山脉尽头升起……”在科幻小说《三体》中,太空飞船核聚变发动机发出的光芒如同太阳。

利用核聚变等技术,人类走出地球家园,成为真正的太空文明。

万物生长靠太阳。

太阳之所以能发光发热,是因为内部的核聚变反应。

核聚变能源的原材料在地球上极其丰富,且排放无污染,如果能造一个“太阳”来发电,人类有望实现能源自由。

但要造出能实用的“人造太阳”,需要上亿摄氏度的等离子体、超过千秒的连续运行时间和1兆安的等离子体电流,挑战极大。

为此,全球科学家们已努力70多年。

形如“巨炉”,一腔“热火”胸中涌。

EAST作为国家重大科技基础设施,拥有类似太阳的核聚变反应机制。

4月12日晚,经过十几年聚力攻关,EAST成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒,刷新2023年的101秒世界纪录,实验现场一片欢腾。

“Shot:122254、”EAST控制大厅屏幕上的数字显示,这是历经十二万多次实验取得的成功。

“这次突破的主要意义在于‘高约束模式’。

”中科院合肥物质科学研究院副院长、等离子体物理研究所所长宋云涛说,高约束模式下粒子的温度、密度都大幅度提升,“这为提升未来聚变电站的发电效率,降低成本奠定了坚实物理基础。

”据悉,EAST装置上有核心技术200多项、专利2000余项,汇聚“超高温”“超低温”“超高真空”“超强磁场”“超大电流”等尖端技术于一炉,共有上百万个零部件协同工作。

这次成功突破,离不开等离子体控制、加热、壁处理、先进诊断等技术提升和内真空室改善。

目前,下一代“人造太阳”中国聚变工程实验堆已完成工程设计,未来瞄准建设世界首个聚变示范堆。

“人造太阳”的工作原理

人造太阳是一种核聚变反应机,其工作原理基于通过合成小型太阳反应堆内的氢等离子体来产生大量的热能,并将其转换为电能,从而为人类提供廉价而可靠的能源。

其工作原理可简单描述为:

1. 在反应堆内,将由氢和氦组成的等离子体加热至极高温度,原子核被迫聚集在一起,并在核聚变反应中产生巨大的核能。

2. 通过芯片系统将产生的热能转化成电能。

3. 部分产生的热能将用于维持反应堆的稳定运行(由于核聚变反应是非常热的,必须采取措施进行冷却,以免热能摧毁反应堆),并将产生的余热重复用于发电。

4. 核聚变反应不会产生任何污染物,也不会产生温室气体,因此被看做未来能源的最佳选择之一。

总的来说,人造太阳作为一种高度复杂的技术,需要极其精准和细微的控制和管理,才能获得稳定和可靠的输出,但它有成为替代化石燃料的清洁高效能源的巨大潜力。

高考语文现代文阅读(实用类)“人造太阳”的原因精练“人造太阳”,就是模仿太阳上时刻都在发生的核聚变。

核聚变就是两个原子核相聚、碰撞,结合成一个新的原子核的过程。

氢的两个同位素—氘和氚的原子核聚合在一起,生成一个氦原子核,同时释放出一个中子,伴随着大量伽马射线和中微子等物质,这意味着质量的亏损。

根据爱因斯坦那个著名的质能方程式E=mc2,质量的亏损意味着能量的释放———两氢同位素的聚变大约能够释放17.6兆电子伏特的能量。

从上世纪50年代中后期到70年代末,各国对核聚变多途径的研究完成了“原理性探索”,到70年代末,苏联专家制造的托卡马克装置成为磁约束聚变的主流,国际核聚变研究开始集中到托卡马克装置的研发和实验。

美、欧、日、中都相继建立了自己的装置进行实验。

然而,托卡马克建堆需要三个要素:“高温度、高密度和足够的能量约束时间。

”直到上世纪90年代,这些条件才逐渐接近或达到这三个要素,核聚变发电的可行性才得到证实。

1938年,德国科学家贝特·魏茨泽克独立地推测太阳能源可能来自它的内部氢核聚变成氦核的热核反应,这甚至早于核裂变模型的提出。

然而,与能够在室温下进行的裂变不同,聚变发生需要巨大能量。

这是因为当两个带正电的氢原子核靠近的时候,根据“同性相斥”的原理,相互间的斥力将阻碍聚变的发生。

要克服这种阻碍,只有两种途径;强大的引力,或上亿度的高温。

然而,地球上并不具有太阳那样强大的引力场。

因此,要想在地球上实现核聚变,只能依靠上亿度的高温。

不过,这又带来了新麻烦:如此高温下,核聚变燃料就成为等离子体,在等离子体状态下,物质微粒的运行更难以捉摸。

而实现可控制的核聚变,就必须约速这些“乱跑”的等离子体。

那么,怎样在高温下约束等离子体的运行?20世纪40年代末,苏联科学家提出了“磁约束”概念,即通过强大的磁场形成一个封闭的环绕型磁力线,让等离子体沿磁力线运行。

根据这一原理,苏联科学家于1954年制造了第一个“环形磁约束容器”装置—托卡马克(Tokamak)。

中国人造太阳的原理

中国人造太阳的原理是利用核聚变的原理,通过控制核聚变反应产生稳定而强大的能量,为人类提供源源不断的能源。

具体来说,人造太阳是一种可控的核聚变装置,通过将核聚变反应置于真空条件下进行,完美地将其装下。

在核聚变过程中,使用超导特性将反应容器置于低温环境中悬浮起来,然后再在真空条件下与其他装置配合,以此达到容纳它的要求。

这种技术可以提供清洁、安全、高效的能源,为人类解决能源问题提供了新的途径。

人造太阳的意义

人造太阳就是可控核聚变设备,核聚变也可以成为人类未来能量的来源。

首先人造太阳可以产生巨大的能量,核聚变释放的能量要比核裂变更大,也就是说,人造太阳能够产生的能量,要远远大于目前的核电站。

而且人造太阳不会产生核废料,也不会对环境造成较大的污染,最为关键的是,人造太阳的燃料随处可见,目前人造太阳主要是用重氢,而在地球海洋中就可以获得大量重氢,10万亿吨重氢都可以轻松获得。

人造太阳的燃料可以通过海洋供应,海洋中大约6500个氢原子中有1个重氢,仅仅需要1升海水,就可以通过核聚变获得300升汽油的能量。

如果可以将1立方千米的海水全部作为核聚变燃料,那么可以产生10万亿桶原油能量,如果实现人造太阳,人类就可以彻底摆脱对化石燃料的依赖,而且是非常清洁的能量来源。

中国五大科技要进行基础研究,离不开宏大的科学工程。

大科学工程被称为“国之利器”,是建设科技强国必需的标志性技术、标志性工程。

同时,这些工程从世界范围来看也已进入世界先进行列,有的科研成果已然惊艳世界。

1、世界最大射电望远镜FASTFAST 射电望远镜是世界上最大的射电望远镜(全称是500 米口径球面射电望远镜,Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope ,简称FAST)。

FAST 的确很牛!牛到什么程度呢?我们且往下看。

FAST 是利用贵州喀斯特地区的洼坑作为望远镜台址,建造世界第一大单口径射电望远镜,信号接收面积足有30 个标准足球场那么大。

这样工程的想象力和宏大程度让人震撼! 目前,FAST 工程已进入收尾,预计今年9 月将投入使用。

中国科学家与工程师们设计并建造这个“观天巨眼”,总计使用4450 块镜片,总重超2000 吨,将成为中国乃至世界的新科技奇迹。

如果这么说还觉得不够牛,那么我们不如横向比较一下。

中国的FAST 与号称“地面上最大的机器”德国波恩100 米望远镜相比,灵敏度提高约10 倍。

专家表示,FAST 将在未来20-30 年内保持世界一流设备的地位。

2、“人造太阳”核聚变装置能源问题是人类面临的主要课题之一,应对气候变化的《巴黎协定》刚刚签署。

如何为人类提供可持续的清洁能源?“人造太阳”工程就是为了找到这个问题的答案。

可能很多人不知道啥是核聚变,那总知道核裂变吧? 人类现在用的核电技术就是核裂变原理。

但是,核聚变比核裂变更牛。

为什么牛呢?根本原因在于,它有三大优势:(1) 核聚变释放的能量比核裂变更大。

(2) 无高端核废料,可不对环境构成大的污染。

(3) 燃料供应充足,地球上重氢有10 万亿吨(每1 升海水中含30毫克氘,而30毫克氘聚变产生的能量相当于300 升汽油)。

这意味着,核聚变一旦成功,不但可以大幅降低能源成本,还环保且燃料供应极其充足。