产科DIC的诊治

- 格式:pdf

- 大小:238.39 KB

- 文档页数:1

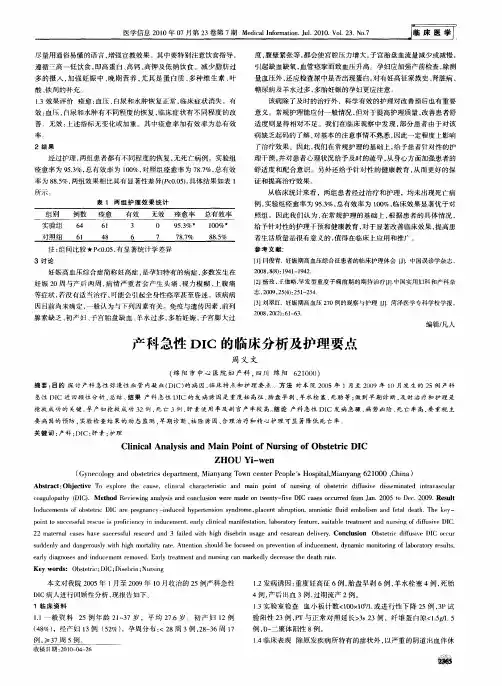

产科患者DIC凝血检验结果分析DIC (Disseminated Intravascular Coagulation) 是产科患者中常见的一种凝血异常疾病。

在妊娠期间,DIC 可以是与某些疾病或并发症相关的严重并发症。

该疾病的发生会导致凝血功能异常,导致过度凝血和出血。

产科患者DIC的诊断需借助于临床症状和实验室检查。

典型的临床表现包括出血或血栓形成(血小板减少),全身性微血管病变(微栓塞)和器官功能损害。

DIC的诊断依靠几个实验室指标,包括凝血酶原时间(PT),活化部分凝血活酶时间(APTT),纤维蛋白原(Fib)和D-二聚体。

凝血酶原时间(PT)是测量凝血因子 VII、X和凝血酶生成的时间,并用来检测外源凝血途径的异常。

正常情况下,PT的结果为10-14秒。

DIC患者的PT结果常常延长,超过20秒。

纤维蛋白原(Fib)是衡量凝血功能中纤维蛋白生成的指标。

正常情况下,Fib的结果为2-4 g/L。

DIC患者的Fib结果常常降低,低于1 g/L。

D-二聚体是血液中溶解血栓的产物,是DIC的敏感和特异指标。

正常情况下,D-二聚体的结果为小于0.5 μg/mL。

DIC患者的D-二聚体结果常常升高,超过1 μg/mL。

在DIC患者中,这些实验室指标的异常结果常常与其他病理学指标一起出现。

血小板计数常常降低,红细胞计数和血红蛋白浓度可能下降,肝功能指标如转氨酶和胆红素浓度可能升高。

在产科患者中,DIC是一种严重的凝血异常疾病,需要及时监测和治疗。

凝血酶原时间(PT),活化部分凝血活酶时间(APTT),纤维蛋白原(Fib)和D-二聚体是常用的实验室指标用于诊断DIC。

这些指标的异常结果与其他临床症状和检查结果一起评估,可以提供更准确的分析和诊断。

2023产科弥散性血管内凝血临床诊断与治疗中国专家共识(完整版) 前言产科弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation, DIC) 是在产科疾病基础上发生的,以出血、栓塞及微循环障碍为特征的临床病理综合征。

总体发生率为0.03%~0.35%。

胎盘早剥、羊水栓塞、HELLP 综合征、围产期脓毒症、死胎滞留等是并发产科DIC 的常见疾病。

产科原发病发展到DIC 的过程隐匿,缺乏预警。

早期识别、正确诊断和及时处理至关重要。

本共识由产科及血液科出凝血专家就上述常见产科DIC的诊断、实验室检查和处理给出推荐,供广大临床医务人员参考,以降低孕产妇和胎婴儿死亡率、改善妊娠结局。

一、产科DIC的发病机制妊娠期表现为生理性高凝状态,血液循环中凝血因子VⅡ、VⅢ、IX、X 水平明显升高,纤维蛋白原(Fib) 水平为未孕时的2倍,达到4~6g/L, 抗凝系统蛋白S水平明显下降,D-二聚体和纤维蛋白(原)降解产物(FDP)随孕周增加而升高,胎盘来源的纤溶酶原激活物抑制剂表达上升,组织型纤溶酶原激活物水平降低。

组织因子是产科DIC 凝血激活的主要始动环节。

胎盘、蜕膜、子宫肌层、羊水富含组织因子,含量分别是血浆中的数十到上千倍。

发生严重胎盘早剥、羊水栓塞、宫内感染致脓毒症、死胎滞留时,大量组织因子进入母体血液循环,通过凝血级联激活Fib, 形成纤维蛋白,微血栓广泛生成;继而激活纤溶系统,继发纤维蛋白溶解亢进,从而导致广泛出血及器官功能障碍。

二、产科DIC 的临床表现产科DIC 的临床表现因原发病不同而差异很大,主要表现如下:1. 出血:表现为产后大出血且血液不凝、腹膜后间隙广泛渗血、手术缝合止血困难;全身皮肤、黏膜出血(穿刺部位出血、消化道自发出血、尿血等).2. 休克:出现低血压、低血氧、少尿或无尿等休克表现。

并发DIC 时,休克不易纠正。

3.微血管栓塞:发生于器官的微血管栓塞其临床表现各异,可表现为呼吸衰竭、意识障碍、肝肾功能衰竭等,严重者可导致多器官功能衰竭。

产科DIC处理指南1.目的产科dic是一种严重威胁产妇和胎儿生命的并发症。

为向妇产科医师和输血科(血库)临床输血咨询服务人员提供dic治疗的指导原则,依据《临床输血咨询服务管理程序》4.13.3条款的要求制定本指南。

2.采用范围适用于妇产科医师对dic患者的治疗和输血科(血库)临床输血咨询服务人员向临床提供咨询服务。

3.职责妇产科经治医师3.1.1负责管理对dic患者的抢救,必要时恳请血液科医师诊治。

输血科(血库)临床输血咨询服务人员3.2.1负责管理提供更多化疗dic的最合适血液,并向临床提供更多咨询服务。

4.指引要点病因胎盘早剥、羊水栓塞、重度妊娠高血压综合征(妊高征)、胎死宫内和产科失血性休克、重症感染等均可诱发dic。

妊娠期凝血因子减少,血液处在高凝和高纤溶状态,形成促发dic的基础。

一旦某种病理情况使凝血物质进入物体血液循环,从而具备启动凝血系统引发dic。

临床特点产科dic一般病程短,病因常较明确,去除病因是治疗产科dic的关键。

病因消解后,dic多能够快速转好。

4.2.2不同发病原因,其dic发病机制和特点各不相同,如妊{征和死胎滞留并发dic,部分患者表现为慢性dic;而羊水栓塞并发dic,起病突然,病症凶险。

实验室检查血小板数<50×109/l;pt及aptt延长超过正常对照的1.5倍;纤维蛋白原<1.0g/l和d-二聚体阳性,高度提示信息dic。

d-二聚体对dic的早期诊断具有一定价值。

抗凝血酶iii(at-iii)含量及活性降低,对dic具有诊断、指导治疗及疗效监测等意义。

轻便确诊(1)血液涂片观察:瑞氏染色,油镜下观察破碎的红细胞易见,血小板罕见,dic可能性大。

(2)试管法心肌时间测量:①挑2~3ml的静脉血放进一个洁净的试管内;②将此试管握拳中保温(即为体温);③4min后慢慢弯曲试管,看看与否存有凝块构成,然后再每分钟重复,直至血液凝固和试管能够倒转年才。

病因产科DIC多发生于产科严重的并发症和合并症,常见的病症见于:胎盘早期剥离是危及母儿生命的产科急症。

我国的发生率0.46%~2.1%,美国南部报道发生率0.46%~1.3%。

因诊断标准不同而有差异,胎死宫内分别为1.2%和9.2%,胎盘早剥的原因不明但多数发生于高血压的患者,因螺旋小动脉痉挛性收缩,蜕膜缺血,缺氧损伤坏死,释放凝血活素,胎盘后血肿,消耗纤维蛋白原表现为低纤维蛋白原血症,纤维蛋白原<1~1.5g/L有出血倾向及脏器栓塞。

羊水栓塞羊水中含有上皮细胞、毳毛、角化物、胎脂、胎粪、黏液等颗粒物质。

羊水进入血循环可触发内外源凝血系统,可使血小板聚集破坏,促进凝血,并可激活凝血因子Ⅶ,通过血管内皮表面接触形成内源性凝血活酶,有强烈的促凝作用。

羊水中不但含有促凝物质,也含有纤溶激活酶,激活纤溶系统,使纤维蛋白溶酶原转变为纤维蛋白溶酶,使纤维蛋白溶解为纤维蛋白降解物(HDP),同时也可溶解纤维蛋白原。

大量消耗凝血因子,尤以血小板和纤维蛋白原消耗的最多。

另一方面纤维蛋白溶解,使血液从高凝状态急剧转变为低凝高溶。

故羊水栓塞导致DIC,病情凶险,发展迅速,陷入深度休克,甚至数分钟内死亡。

休克休克晚期,微循环淤血,血流缓慢,血液浓缩黏滞性增高,红细胞易于聚集,以及严重缺血,缺氧和大量酸性代谢产物的聚积,可使血管内皮细胞受损,激活内源性凝血系统导致DIC。

创伤性休克,损伤组织还可以激活外源性凝血系统。

[返回]发病机制上述因素引起DIC通常是通过以下途径。

1.首先是大量组织因子进入血循环,启动外源性凝血途经,如手术中的严重创伤、胎盘早剥、胎死宫内等,这些情况下均有大量组织因子(也就是凝血因子Ⅲ,或称组织凝血活酶(tissue thromboplastin,TTP)释放入血,与血浆中的Ca2 。

和凝血因子Ⅶ形成复合物,启动外源性凝血系统。

目前认为此时凝血系统的激活主要是通过TTP介导的。

单核细胞或巨噬细胞和内皮细胞一样,当受到致病因子或介质刺激后,在细胞表面有TTP表达。

532否伴有症状,有利于临床研究和确诊,特别是ST段下移所代表的无症状心肌缺血的检出。

D C G具备如下优点,①D cG可用作冠心高危人群的筛选,不稳定心绞痛、心梗后、心功能差者更为适用;②O C G是目前唯一能连续监测心肌缺血的诊断方法;③能监测到各种心肌缺血诱因下有无缺血型s T改变;④可观察到s T段改变的形态,频度、程度、持续时间,症状与其关系等.3.2无症状心肌缺血与心脏事件有关,由于心脏病的发作或猝死前可毫无症状,因此检出心肌缺血十分重要.临床上出现ST缺血改变及/或心绞痛以前已经有了心肌缺氧所致的心肌细胞代谢异常及心脏整体舒缩功能障碍。

使这些变化并不出现心绞痛以后,而是发生在心绞痛以前,而无心绞痛的心肌缺血并不能使病人免于发生心律失常及心功能不全.D C G是近年来公认的监测是否有心肌缺血的简便、有效且经济的方法.3.3心肌缺血发作的昼夜规律与心率的关系冠心病病人晨产科D C 起时轻微活动即引起心绞痛,而在其他时间同样负荷却并不如此.通过D C G监测观察到心肌缺血发作呈生物钟节律,如清晨醒后发生率最高。

无症状心肌缺血者以上午D12时发作最多,可能与迷走神经张力增加,冠状动脉阻力增加及血流缓慢有关.通过D C G监测发现心率加快可使心肌缺血发作次数增加,因心率加快,耗氧量增加,诱发心肌缺血.掌握无症状心肌缺血的发作规律,对用药时机的选择和选用不同作用机理的抗心脏缺血药物具有重要的价值。

老年人对疼痛敏感性的降低,因此对于老年冠心病患者更要加强无症状心肌缺血的监测。

参考文献[1]陈灏珠.实用内科学(下册)[M].第11版.北京:人民卫生出版社,2001.1369-1371.[2]卢喜烈。

石亚君.12导联同步动态心电图[刀.实用心电学杂志,2002.11(1):25.的诊治程晓秋中图分类号:R714文献标识码:B文章编号:1671-8194(2008)15-0532-01D IC(di s se em i nat ed i nt r avascul ar coagul at i on)是一种由多种因素引起各种血液成分的平衡机制被破坏的病理生理过程,是产科严重的并发症,发病急骤,病情复杂而凶险,导致严重的出血,母婴死亡率极高,常见于胎盘早剥,羊水栓塞,胎死宫内,引产,产科脓毒症,先兆子痫,子宫破裂等。

产科DIC的诊治

发表时间:2010-04-30T19:46:39.610Z 来源:《中外健康文摘》2009年18期供稿作者:王丽颖[导读] DIC是一种由多种因素引起各种血液成分间的平衡机制破坏的病理生理过程,是产科严重的并发症王丽颖 (辽宁省沈阳市中医药学校辽宁沈阳 110300)

【中图分类号】R446 【文献标识码】B 【文章编号】1672-5085(2009)18-0094-02 DIC是一种由多种因素引起各种血液成分间的平衡机制破坏的病理生理过程,是产科严重的并发症。

发病急骤,病情复杂而凶险,导致严重的出血,母婴死亡率极高。

常见于胎盘早剥,羊水栓塞,胎死宫内,引产,产科脓毒症,先兆子痫,子宫破裂等。

因组织促凝血酶原激酶从胎儿及胎盘中释放,进入母体循环中,造成凝血因子消耗,纤维蛋白溶解作用增加,消耗血小板而出血,导致产科DIC,孕中期流产易并发DIC,尤其胎死宫内的发生率更高。

1 DIC的诊断

1.1临床表现 DIC的症状可不明显或明显,其主要依据纤维蛋白原形成和溶解的速度。

常表现为手术后或外伤口渗血,注射处或动脉内出血、持续性发热、低血压、酸中毒、蛋白尿、低氧血症,还有一些特殊的临床先兆:广泛皮下淤点,淤斑,黏膜下出血、血尿、胃肠出血和颅内出血、肢端发绀、偶有干性坏疽。

大量的皮下及深组织内出血经常可见到。

DIC病人常有3个以上不同部位出血。

当小血管栓塞和纤维血栓形成时会导致肺、肾、心等系统衰竭。

在某些情况下,特别是血管被破坏时,如胎盘早剥,DIC常表现为弥漫性出血和低血容量休克,但需除外其他遗传性疾病。

1.2实验室检查正常妊娠时血液纤溶系统常有很大的变化,许多凝血因子浓度改变,如凝血因子7,8,9明显升高,因子2,12升高不明显,而因子11不变或下降。

血浆中的纤维蛋白溶解作用下降,DLT无明显改变。

AAPTT,PT孕期正常,但孕6个月后,其值位于正常下限,并轻度降低。

诊断DIC最简单快速的方法是观察凝血过程和稳定性。

最常用的筛查试验有纤维蛋白尿水平测定,血清中纤维蛋白降解产物D—dimer 测定,血小板记数,外周血涂片,凝血酶原时间(PT)和部分凝血活酶试验相结合,如抗凝血酶原III,a2—抗纤维蛋白溶解酶等;后一试验对临床表现不明显的DIC(如先兆子痫,产科败血症等)有早期诊断的作用。

2 治疗

2.1 总体治疗 DIC治疗的根本是去除病因,阻断促凝物质继续进入母血循环,对产科病人大出血,首先明确是否会引起或加重DIC。

患者血液丢失的速度往往比血液丢失的量更重要,所以应首先正确诊断病因,解决出血的原因。

具体包括1)原发病治疗或病因治疗2)支持治疗;3)输血替代治疗;4)使用肝素和其他抗凝血酶纠正凝血机制;5)其他治疗。

2.2 特殊治疗

2.2.1 胎盘早剥纠正休克,及时终止妊娠,控制并发症。

方法1)迅速建立静脉通路:遵医嘱输血、输液、补充血容量、尽快恢复正常血压。

2)纠正缺氧:立即面罩吸氧,纠正缺氧状态。

3)终止妊娠:孕妇一般良好,胎盘剥离面积小,外出血不多,宫口已开全,胎心良好的情况下,做好接生和抢救新生儿的准备。

如胎盘剥离面积大,外出血量与贫血程度不相符,病情危急时,应行剖宫取胎术。

2.2.2 胎死宫内 1)确诊后引产;2)据不同病理选择引产方法;3).凝血功能障碍者;可用肝素或纤维蛋白原治疗4)临产时备新鲜血;5)抗生素治疗;6)对症支援治疗。

2.2.3 羊水栓塞(1)最初阶段首先是纠正缺氧;解除肺动脉高压;防止心衰;抗过敏;抗休克。

1)吸氧;2)抗过敏;3)解痉挛4)纠正心衰消除肺水肿5)抗休克纠正酸中毒。

(2)DIC阶段应早期抗凝,补充凝血因子,应用肝素;晚期抗纤溶同时也补充凝血因子,防止大出血。

(3)少尿或无尿阶段要及时应用利尿剂,预防与治疗肾功能能衰竭。

2.2.4 引产引产的方法包括水囊引产、天花粉引产、利凡诺引产、前列腺素引产等。

2.2.5 妊娠急性脂肪肝。

2.2.6 败血症。

2.2.7 妊高症和子痫;解痉、降压、镇静、利尿、扩容、适时终止妊娠。