人教版八年级历史上册 第8课 新文化运动

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:5

人教版八年级上册历史知识点总结第一单元:中国开始沦为半殖民地半封建社会第1课:鸦片战争1.背景:●英国完成工业革命,急需扩大市场和原料产地。

●中国闭关锁国,对外关系逐渐紧张。

2.导火线:林则徐虎门销烟。

3.过程:●1840年6月,英军封锁珠江口,战争爆发。

●1842年,英军占领香港岛,逼近南京。

4.结果:签订《南京条约》。

●内容:割让香港岛、赔款2100万银元、开放五处通商口岸、英商进出口货物应纳税款需经双方协议。

5.影响:中国开始沦为半殖民地半封建社会,是中国近代史的开端。

第2课:第二次鸦片战争1.背景:英法不满足既得利益,要求修约遭拒。

2.过程:●1856年10月,英法联军攻占广州。

●1860年,英法联军火烧圆明园,逼近北京。

3.结果:签订《北京条约》等。

●内容:增开天津为商埠、割让九龙司地方一区给英国、赔款等。

3.影响:中国半殖民地化程度进一步加深。

第3课:太平天国运动1.背景:鸦片战争的失败加剧了清政府的统治危机,阶级矛盾尖锐。

2.过程:●1851年,洪秀全在金田起义,建号太平天国。

●1853年,攻占南京,改名天京,作为都城。

●颁布《天朝田亩制度》。

●后期提出《资政新篇》。

3.结果:1864年,天京陷落,太平天国运动失败。

4.意义:是中国历史上规模最宏大的一次农民战争。

第二单元:近代化的早期探索与民族危机的加剧第4课:洋务运动1.背景:第二次鸦片战争后,清朝内外交困。

2.代表人物:奕䜣、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等。

3.口号:“自强”与“求富”。

4.主要内容:创办军事工业、民用工业、交通运输业,建立新式海陆军,兴办新式学堂等。

5.结果:甲午战争战败,标志洋务运动的破产。

6.评价:没有使中国走上富强的道路,但客观上促进了中国民族资本主义的产生,对外国资本的入侵起到了一定的抵制作用。

第5课:甲午中日战争与瓜分中国狂潮1.甲午中日战争:●1894年爆发。

●黄海海战、威海卫战役等。

●签订《马关条约》。

一、教学目标1. 知识与技能:(1)了解新文化运动的背景、主要内容和影响。

(2)掌握新文化运动的代表人物及其主要观点。

(3)能够分析新文化运动对中国历史发展的意义。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读新文化运动的历史资料。

(2)运用比较、分析的方法,探讨新文化运动中的各种观点和主张。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对历史事件的批判性思维,提高历史素养。

(2)认识新文化运动对中国现代化进程的重要推动作用,树立正确的历史观。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)新文化运动的背景、主要内容和影响。

(2)新文化运动的代表人物及其主要观点。

2. 教学难点:(1)新文化运动中各种观点和主张的辨析。

(2)新文化运动对中国历史发展的意义。

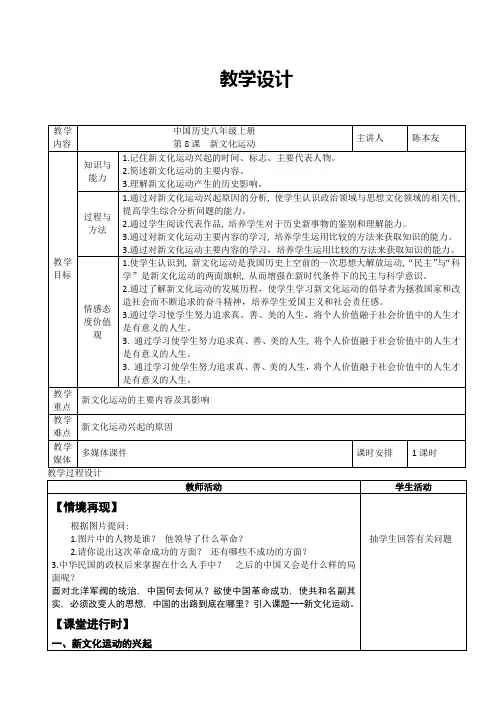

三、教学过程1. 导入新课:(1)回顾上一节课的内容,引导学生思考:为什么会出现新文化运动?(2)展示新文化运动的背景图片,引发学生对新文化运动的兴趣。

2. 自主学习:(1)让学生自主阅读教材,了解新文化运动的主要内容。

(2)学生分享自学成果,教师点评并总结。

3. 合作探讨:(1)分组讨论新文化运动中的各种观点和主张,如民主、科学、自由等。

(2)各组汇报讨论成果,教师点评并引导学生进行深入分析。

4. 课堂小结:(1)教师总结新文化运动的主要内容和影响。

(2)强调新文化运动对中国历史发展的意义。

四、课后作业1. 结合教材,复习新文化运动的主要内容和影响。

五、教学反思1. 教师在课后对自己的教学进行反思,分析教学过程中的优点和不足。

2. 根据学生对新文化运动的学习情况,调整教学策略,提高教学效果。

六、教学内容1. 新文化运动的背景:(1)政治背景:辛亥革命后,北洋政府的腐败统治。

(2)经济背景:民族资本主义的发展和西方文化的传入。

(3)思想背景:传统文化束缚和近代思想解放的呼声。

2. 新文化运动的主要内容:(1)民主:反对封建专制,提倡民主政治。

(2)科学:提倡科学精神,反对迷信和愚昧。

新文化运动课标要求:概述新文化运动的主要内容,探讨其对近代中国思想解放的影响。

教材分析《新文化运动》一课属于必修Ⅲ文化发展历程的“近代中国的思想解放潮流”这一单元中的第二部分,它上承“西学东渐与维新变法思想”,下启“马克思主义在中国的传播及马克思主义的中国化”。

在中国近代史上占有重要的地位。

从近代抗争史的角度看,它是旧革命的总结和新革命的曙光,它在对旧民主主义革命的失败进行深刻反思的基础上对封建旧思想、旧文化进彻底批判,为新民主主义革命做好了思想准备。

从近代探索史的角度看,它是旧思想的发展,新思想的肇始。

在西学东渐的过程中,先进的中国人从师夷长技、君主立宪、实业救国与民主共和,发展到了新文化运动前期的民主科学,为十月革命后马克思主义在中国的传播和五四运动的爆发准备了思想条件。

从中国近代化历程来看,新文化运动是继以洋务运动、戊戌变法和辛亥革命为标志的中国经济近代化和政近代化之后的思想文化领域近代化的开始,运动中民主与科学旗帜的树立使中国人的思想文化观念开始发生本质的变化,它的兴起标志着中国近代化的全面展开。

通过本课的学习,一方面能使学生建立完整的近代思想发展史的知识结构;另一方面可使学生对中国近代化的基本线索有一个整体把握,同时还可以使学生认识中国革命的艰难历程,有助于学生多角度审视和理解新文化运动这一历史现象。

学情分析本课的授课对象是高二学生,他们思想活跃,对多姿多彩、内容丰富的历史知识十分感兴趣,尤其现在的教材图文并茂,教学资源丰富生动,更增强了学生的学习兴趣,学生理性思维的能力有较大提高。

但由于他们对知识的掌握还没有形成体系,没有到达一定的广度;对历史现象的认识也没有上升到一定的高度;分析问题还缺乏深度。

所以,在教学中应用创设情景、设计探究性问题和组织学生讨论等方法,这既符合学生的心理发展特征,也利于培养和提高其历史思维能力。

当今的学生与以往相比,更需要加强对中国传统文化、近现代文化和世界文化的了解与关注,真实感受到历史与生活的联系,历史与个人的联系,感受到科学的发展进步对人类的生活方式方式、交往方式及思维方式产生的巨大影响,想让历史贴近自己的生活。

八年级历史上册 8-14 课知识点归纳做为学生,主要任务就是学习,学习八年级历史知识犹如登山,我们应该注重好对八年级历史上册知识点的归纳。

以下是小编为大家整理的八年级历史上册 8-14 课知识点归纳,希望你们喜欢。

兴中会:中国第一个资产阶级革命团体。

1894 年,孙中山创办于美国檀香山。

中国同盟会: (1905 年)1 地点:日本东京; 2、领导人:孙中山3、性质:中国第一个全国性的资产阶级革命政党4 同盟会的机关报是:《民报》5 政治纲领:“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”,6 三民主义:民族主义、民权主义、民生主义(三民主义是孙中山领导辛亥革命的指导思想。

)辛亥革命:1、武昌起义:1911 年 10 月 10 日爆发,史称这次革命为辛亥革命。

2、、中华民国的成立:1912 年 1 月 1 号(即中华民国元年)孙中山在南京就任临时大总统。

3、袁世凯窃取辛亥革命胜利果实,建立起北洋军阀的统治。

4、辛亥革命的历史意义:辛亥革命推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的封建帝制,使民主共和观念深入人心。

5、性质:辛亥革命是一次伟大的反帝反封建的资产阶级民主革命。

6、正确评价:辛亥革命既有成功的一面(辛亥革命推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的封建帝制,使民主共和观念深入人心。

)又有失败的一面(袁世凯窃取了辛亥革命胜利果实,建立起北洋军阀的统治。

辛亥革命没有完成反帝反封建的任务,没有改变中国半殖民半封建社会的性质)。

7、失败原因:帝国主义、封建主义的力量过于强大;民族资产阶级的软弱性、妥协性。

1、新文化运动的主要内容①开始标志:1915 年,陈独秀创办《新青年》,提出民主与科学口号。

②代表人物:陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅。

③主要内容:前期:提倡民主,反对专制;提倡科学,反对迷信;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学等。

后期:宣传马克思主义。

2、“新世纪曙光”:指俄国十月社会主义革命。

李大钊是举起社会主义大旗的第一人,1918 年发表《庶民的胜利》和《布尔什维主义的胜利》,预言:“试看将来的环球,必是赤旗的世界!”建立了《每周评论》3、评价:新文化运动是我国历史上一次空前的思想大解放运动(新文化运动的性质)。

人教版八年级历史上册知识点第三单元:资产阶级民主革命的兴起课程名称与知识点及重点第8课:辛亥革命知识点1:辛亥革命的背景重点:民族危机的加深、民族资本主义的初步发展、资产阶级革命派的壮大以及革命思想的传播,为辛亥革命的爆发提供了条件。

知识点2:辛亥革命的经过重点:1911年10月10日,武昌起义爆发,革命党人迅速占领武汉三镇,并宣布建立湖北军政府。

随后,全国各省纷纷响应,宣布独立。

1912年1月1日,中华民国在南京宣告成立,孙中山宣誓就任临时大总统。

知识点3:辛亥革命的意义与影响重点:辛亥革命推翻了清朝的封建统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立了资产阶级共和国,使民主共和的观念深入人心。

同时,辛亥革命也为中国的民族资本主义发展创造了有利条件,推动了中国的现代化进程。

第9课:中华民国的建立与北洋政府的统治知识点1:中华民国的建立重点:中华民国的建立标志着中国进入了一个新的历史时期,也体现了资产阶级民主革命的成果。

然而,由于资产阶级的软弱性和妥协性,中华民国并未能真正实现民主共和。

知识点2:北洋政府的统治重点:北洋政府时期,中国陷入了军阀割据的混乱局面。

各军阀为了争夺地盘和权力,频繁发动战争,导致社会动荡不安,人民生活困苦。

同时,北洋政府也面临着严重的外交危机和财政危机。

第10课:新文化运动知识点1:新文化运动的背景重点:辛亥革命后,中国仍然处于半殖民地半封建社会的境地,民族危机依然严重。

同时,袁世凯的倒行逆施和北洋政府的腐败无能也激起了人民的强烈不满。

因此,一场旨在反对封建主义、提倡民主和科学的新文化运动应运而生。

知识点2:新文化运动的内容重点:新文化运动以《新青年》为主要阵地,高举“民主”和“科学”两面旗帜,向封建主义展开了猛烈的攻击。

他们提倡新道德、反对旧道德,提倡新文学、反对旧文学,推动了中国的思想解放和文化革新。

知识点3:新文化运动的影响重点:新文化运动动摇了封建思想的统治地位,促进了中国人民特别是青年知识分子的觉醒。

八年级上册历史课件:《新文化运动》请珍视生活的点滴,善待生命的所有,为了理想而永不言弃,而努力奋斗。

下面本文库为您推荐八年级上册历史课件:《新文化运动》。

一、《新青年》的创办1、根据38页"动脑筋":新文化运动"是几个青年凭空捏造出来的"吗(不是)新文化运动的斗争锋芒为什么会指向孔教(当时特定的历史条件,决定了新文化运动必然兴起。

理由如下[可启发学生从辛亥革命在思想观念上的影响、袁世凯统治的实质、进步知识分子的奋起等方面思考回答]:a. 辛亥革命后,民主、平等、自由、博爱等思想观念逐渐深入人心,这些思想观念对于以青年学生为主的知识分子所产生的震撼力特别巨大。

b.以袁世凯为代表的国内外反动势力,妄图维护他们的既得利益,借孔教作为复辟帝制的工具,掀起了一股反动的文化逆流,新思潮的斗争锋芒自然而然地指向了孔教。

c. 进步知识分子奋起抗争,高举"民主"与"科学"两面大旗,朝着"独裁专制、迷信盲从、旧道德、旧文学"发起勇猛冲击,掀起了生气勃勃的思想解放潮流。

)2、新文化运动的重要内容是什么(组织学生"接龙",当堂掌握"四提倡、四反对";引用语文科关于"反义词"的概念,练习"对号入座"。

)小结、过渡:"提倡民主、科学和新道德"属于思想革命,"提倡新文学"属于文学革命。

思想革命决定了文学革命的方向,文学革命则扩大了思想革命的影响。

但是,就在新文化运动兴起时,第一次世界大战也如火如荼地进行着,资本主义大国互相厮杀,资本主义制度弊端毕露。

人们需要寻找更好的出路,马克思主义就被引进到了中国。

二、"新世纪的曙光"1、你知道当年引进马克思主义的重要人物、刊物和文章吗(组织学生"接龙",当堂掌握陈独秀、李大钊[强调"钊"字的读音和字形特点];掌握《新青年》和《每周评论》;掌握《庶民的胜利》和《布尔什维主义的胜利》[强调"庶"字的读音和字义]。

)2、你怎样评价新文化运动(提醒学生要坚持运用"两分法":a.意义:它是我国历一次空前的思想大解放运动,启发人们追求民主和科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

人教版八年级历史上册第9课《新文化运动》教学设计一、教情学情分析(一)教材分析新文化运动是思想文化领域里的思想大解放运动。

它分两个阶段,第一个阶段是资产阶级知识分子宣传西方资产阶级民主自由的思想,反对封建独裁的统治。

第二个阶段讲述了马克思主义在中国的传播,知识分子大转型,逐渐成为了具有初步共产主义思想的知识分子。

从而为五四运动的爆发奠定了基础。

(二)学情分析八年级学生已具备一定阅读能力和理解能力,但学生的知识储备和抽象思维能力依然有限,因此在教学中要采用通俗易懂、形象生动、深入浅出的方法不断的启发、点拨、纠正。

二、教学目标根据新课程标准对本课要求(概述新文化运动的主要内容,认识其对近代中国社会的影响),本课将要实现教学目标具体如下:(一)知识与能力了解新文化运动兴起的背景,识记新文化运动兴起的标志、主要阵地、代表人物、旗帜、活动基地。

概述新文化运动的主要内容,探究新文化运动的影响。

(二)过程与方法1.通过问题设计,引导学生从历史背景出发,联系具体内容培养学生分析问题、解决问题的能力。

2.引导学生通过对材料的分析和解读得出结论,做到论从史出,以培养学生阅读、理解、分析材料的能力。

(三)情感态度与价值观1.通过学习本课,使学生认识到,新文化运动是我国历史上空前的一次思想大解放运动,“民主”和“科学”是新文化运动的两面旗帜,从而增强在新时代条件下民主与科学的意识。

2.通过学习本课,感受新文化运动中主要代表人物在反封建斗争中的勇敢精神和先锋作用,激发学生建设有中国特色的社会主义的使命感。

3.通过对新文化运动的评价,对学生进行正确看待传统文化的科学态度的教育。

三、教学重点与难点(一)重点:新文化运动的基本内容及其历史意义。

(二)难点:新文化运动为什么把斗争的矛头对准孔教?引导学生正确认识孔子思想。

四、教学方法与策略(一)多媒体辅助教学。

(提供大量的图片、文字或视频等素材,引导学生有兴趣的学习基本知识并进行适当的探讨。

第三单元资产阶级民主革命与中华民国的建立第8课革命先行者孙中山一、孙中山早年的革命活动1. 1894年11月, 孙中山在檀香山联合华侨, 成立 , 提出“振兴中华”的宗旨, 号召“驱除鞑虏, 恢复中国, 创立合众政府”。

2.1895年, 孙中山回到香港, 准备在发动武装起义。

最终, 等人被捕牺牲, 起义失败。

二、同盟会与三民主义1. 革命高涨(1)原因: 《》签订后, 国内革命情绪日趋高涨。

(2)著作: 的《驳康有为论革命书》、的《革命军》、的《猛回头》和《警世钟》等。

(3)组织: 各种革命团体也纷纷成立, 影响较大的有和。

2. 中国同盟会(1)成立: 8月, 在日本成立了。

(2)纲领:“ , , , ”。

(3)报刊: 大会决定创办《民报》, 作为同盟会的机关报。

(4)地位: 中国同盟会是第一个全国规模的、统一的。

3.三民主义:“”“”“”三大主义, 合称“三民主义”。

成为孙中山领导资产阶级革命的。

孙中山(1866—1925) 【常考点】1. 地位: 伟大的民主革命先行者。

2.主要贡献:领导了辛亥革命, 推翻了清王朝的反动统治, 宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。

推动了中华民族的思想解放。

3. 参与的起义:广州起义、广西起义、二次革命、护国运动、护法运动。

3.参与的起义: 广州起义、广西起义、二次革命、护国运动、护法运动。

3.参与的起义:广州起义、广西起义、二次革命、护国运动、护法运动。

第三单元资产阶级民主革命与中华民国的建立第9课辛亥革命一、革命志士的奋斗1. 1906年冬, 同盟会会员、在萍乡、浏阳、醴陵发动武装起义。

是同盟会成立后领导的第一次武装起义。

起义虽然失败, 但同盟会的声望由此大振。

2. 1907年夏, 光复会会员在发动起义, 因寡不敌众而失败, 徐锡麟死难。

3. 革命党人在浙江准备策应, 因歹徒告密, 被捕遇难。

4.1907年, 与共同筹划领导 , 最终失败。

5.1911年4月, 领导了 , 终因众寡悬殊, 起义失败, 历史上将这次起义称为“”。

第一单元中国开始沦为半殖民地半封建社会第 1 课鸦片战争1. 鸦片走私与林则徐禁烟英国向中国走私鸦片的原因:为了开辟海外市场,掠夺原料和推销商品。

鸦片输入的危害:使许多白银外流;严重摧残了中国人民的身心健康;削弱了军队的战斗力;政治腐败;经济萧条。

林则徐虎门销烟:1839 年 6 月 3 日至 25 日,林则徐在虎门海滩将收缴的鸦片当众销毁。

虎门销烟是中国人民禁烟斗争的伟大胜利,显示了中华民族反抗外来侵略的坚强意志。

2. 英国发动侵略战争时间:1840 年 6 月至 1842 年 8 月。

结果:清政府战败,被迫签订《南京条约》。

3. 《南京条约》的签订时间:1842 年 8 月。

内容:割让香港岛给英国;赔款 2100 万银元;开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸;英商进出口货物应纳税款,必须经过双方协议。

4. 鸦片战争的影响:中国开始从封建社会变为半殖民地半封建社会,鸦片战争是中国近代史的开端。

第 2 课第二次鸦片战争1. 英法发动侵华战争原因:西方列强不满足既得利益,企图进一步打开中国市场,扩大侵略权益。

时间:1856 年 10 月至 10 年 10 月。

2. 列强的罪行火烧圆明园:10 年 10 月,英法联军对北京西北郊著名的皇家园林——圆明园进行了大肆抢劫,之后放火烧毁。

沙俄侵占中国北方大片领土:在第二次鸦片战争前后,沙俄共割占中国东北和西北 150 多万平方千米领土。

3. 战争的影响:使中国的半殖民地化程度进一步加深。

第 3 课太平天国运动1. 洪秀全与金田起义背景:鸦片战争的失败,进一步加深了清政府的统治危机。

随着剥削的加重,统治阶级与劳动群众之间的矛盾日益尖锐。

金田起义:1851 年 1 月 11 日,洪秀全在广西桂平县金田村发动武装起义,建号太平天国。

2. 定都天京1853 年 3 月,太平军攻占南京,将南京改名为天京,作为都城。

3. 《天朝田亩制度》主张:不分男女,按人口和年龄平均分配土地。

八年级上册知识点第1课:鸦片战争1、19世纪上半期,英国成为最强大的资本主义国家。

为了打开中国的商品市场,向中国大量走私鸦片,给中华民族带来了深重的灾难。

2、1839年6月3日,林则徐下令将缴获的全部鸦片在虎门海滩当众销毁,显示了中华民族反对外来侵略的坚强意志,林则徐是中华民族的英雄。

3、中国近代的第一场战争:1840年,英国政府发动了侵略中国的鸦片战争,由于清政府的腐败无能,1842年英国政府强迫清政府签订了中国历史上第一个不平等的条约——中英《南京条约》。

(关天培——虎门海战)4、《南京条约》的内容:割香港岛给英国;赔款2100 万银元;开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸;英商进出口货物交纳的税款,中国必须同英国商定。

鸦片战争后,中国开始从封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会。

鸦片战争是中国近代史的开端。

第2课:第二次鸦片战争期间列强侵华罪行1、1856年至1860年,英法联军为主凶,美俄为帮凶,对中国发动了第二次鸦片战争。

2、1860年,英法联军占领了北京城,并抢劫、火烧我国的建筑艺术精品——圆明园。

3、第二次鸦片战争前后,俄国趁火打劫,强迫清政府签订了一系列不平等条约,共割让了中国东北和西北共150多万平方公里的土地。

4、1851年,洪秀全领导的太平天国运动爆发,中外反动势力勾结起来组成“洋枪队”镇压太平军。

在浙江慈溪的战斗中,天平军击毙“洋枪队”统领华尔,严惩了洋枪队。

第3课:收复新疆1、19世纪60至70年代,控制印度的英国和与新疆接壤的俄国,都想争夺新疆,新疆面临危机。

2、1865年,中亚浩罕国派陆军司令阿古柏率兵入侵新疆。

英俄支持阿古柏伪政权,俄国还直接出兵占领伊犁。

3、1875~1878年,左中棠率兵收复新疆(除伊犁外)。

19世纪80年代,中俄签约,中国收复伊犁。

4、1884年,为了加强西北边疆的管理和防务,清政府在新疆设立行省。

第4课:甲午中日战争1、1894年,日本挑起了侵略中国的甲午中日战争。

八上历史教材知识点分类课别Ⅰ类知识点Ⅱ类知识点Ⅲ类知识点第1课鸦片战争1.虎门销烟的时间、地点、人物、意义。

2.1840年6月,英军封锁珠江口,鸦片战争爆发。

3.1842年8月,清政府被迫签订中国近代史上第一个不平等条约——中英《南京条约》。

4.《南京条约》的主要内容。

5.鸦片战争给中国社会带来的影响。

1.鸦片泛滥给中国社会带来的危害。

2.道光帝派林则徐赴广东禁烟及林则徐的禁烟措施。

3.鸦片战争的过程。

(1841年,清军强占香港岛。

)4.鸦片战争中涌现出的英雄人物及他们反侵略斗争的精神。

(关天培、陈化成)5.鸦片战争失败的原因。

1.英国向中国走私鸦片。

2.中英《虎门条约》、中英法《望厦条约》、中法《黄埔条约》的签订及列强取得的特权。

第2课第二次鸦片战1.1856年——1860年,为进一步打开中国市场,英法侵略者发动第二次鸦片战争。

2.英法联军的侵略罪行——火烧圆明园。

1.《北京条约》的签订及内容。

1.英法发动第二次鸦片战争的借口:“亚罗号事件”和“马神甫事件”。

2.第二次鸦片战争的过程。

3.《天津条约》《通商章程善后条约》争 3.沙俄的侵略罪行——割占我国150多万平方千米领土。

4.第二次鸦片战争给中国社会带来的影响。

的签订及内容。

第3课太平天国运动1.金田起义(时间、地点、人物、建号)——太平天国运动兴起。

2.永安封王——太平天国政权组织初步建立。

3.定都天京。

4.《天朝田亩制度》的内容、目的、评价。

5.西征取得重大胜利——太平天国军事上进入全盛时期。

6.天京事变——太平天国由盛转衰。

7.天京陷落——太平天国运动失败。

8.太平天国运动的地位及评价1.永安封王概况。

2.洪秀全创教。

3.太平天国重建领导核心(洪仁玕、陈玉成、李秀成)。

4.《资政新篇》的主张、结果及其原因。

1.太平天国运动爆发的背景。

2.洪秀全的早期传教活动。

3.太平天国北上的战斗情况。

4.太平天国北伐和西征的战况。

5.天京事变概况。

第8课新文化运动[课标内容]列举陈独秀、胡适等新文化运动的主要代表人物,了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

知道鲁迅、徐悲鸿、聂耳、冼星海等人的主要成就。

〖教学目标〗一、知识与能力知道新文化运动的内容,了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位与作用。

列举陈独秀、胡适等新文化运动的主要代表人物及其代表作品,了解他们对新文化运动的贡献。

二、过程与方法通过阅读新文化运动时期有关作者的有关作品,查找相关资料,开展展示活动,培养学生良好的阅读能力、语言表达能力和合作学习的能力,培养学生恰当地选择、整理和运用史料的能力。

三、情感态度与价值观通过了解陈独秀、胡适等新文化运动的代表人物以及新文化运动的情况,能以陈独秀等人为榜样,学习他们坚定信念、不畏艰难、勇于创新、不惜为思想解放运动献身的精神。

〖教材分析与处理〗本课主要介绍的是新文化运动前期的情况,由三个代表人物和三个代表内容组成:陈独秀创办《新青年》,发起新文化运动,民主与科学是新文化运动的口号;胡适发表《文学改良刍议》,主张用白话文代替文言文,陈独秀提出“文学革命”口号;鲁迅发表第一篇白话小说《狂人日记》,推动新文化运动向前发展。

教材内容的安排可以说是提纲挈领,独具匠心。

新文化运动是一场声势浩大的思想启蒙、解放运动,为中国社会日后的发展提供了思想基础。

教材通过选取三个代表人物来表现这一历史事件,既可以让教材内容形象化、富有趣味,又可以让学生掌握通过了解代表人物把握历史事件的方法。

在处理教材时,拟以代表人物为基础,弄清人物与事件的联系、在历史上的地位和意义,再通过一系列活动,影响学生的情感态度与价值观。

从课程标准描述可以看出,本课内容大都属于“列举”“知道”“了解”层面的要求,目标不难达到。

所以尝试性地把这节以知识传授为主的课设计成了以历史活动为主的课,把学习的重点由获取知识转向发展学生阅读、组织、合作、交流等多种历史学习能力和形成一定认识上。

把全班学生分成四组,分别是“声势浩大的思想解放运动――新文化运动”小组、“新文化运动的发起者――陈独秀”小组、“白话文的倡导者――胡适”小组、“新文学的巨匠――鲁迅”小组。

先提前安排任务,让学生在课余时间预习课文,搜集资料,准备展示。

课堂教学过程中,精心设计,尽可能调动全体学生参与学习的积极性,让课堂真正变成学生交流、展示与发展的平台。

但由于本课本来就是一节知识课,所以展示交流活动并不是本节课的惟一内容,我把这节课设计成三个阶段:第一阶段是创设问题情景,交代事件背景阶段。

先创设辛亥革命后中国并没有走上真正的民主与富强、在北洋政府的统治下仍是一片黑暗的情景,后提出假设:“假如你生活在这个时代,面对这种情况,你该怎样做?”引导学生思考,目的是再现新文化运动发起的背景,让学生明白新文化运动是中华儿女在继洋务运动、戊戌变法、辛亥革命后又一次寻求中国新出路的运动,同时激发学生学习兴趣,营造良好的“学习场”。

第二阶段是历史情景展现阶段。

这一阶段是本节课的重点,四个小组的成员分别利用图片、音像、多媒体或其他手段,展示各自内容,规定每组展示时间不得超过8分钟。

第三阶段是课堂学习总结阶段,通过教师、学生两方面的评价,总结学习活动中的得失,适当指出在学习中的盲点,再出示由教师设计的本课知识结构卡片,师生共同完成,从而完成对本课知识上的总结,也为学生提供了一个知识卡片。

〖教学重点难点〗重点:本课重点是新文化运动的代表人物及其代表作品。

在教学中让三个小组完成这些内容。

这样,学生能更深入地认识这些代表人物,更深刻地理解代表作品。

最后通过总结、填知识结构卡片,让学生对本课内容有全面整体的掌握。

难点:本课的难点是新文化运动的意义。

为了让学生通过代表人物认识事件,再分析该事件在历史上的地位和意义,我将设置历史问题情景、指导学生查找文献资料、指导纵向比较历史现象等,还尝试性地设立了“声势浩大的思想解放运动―――新文化运动”小组,使学生对这一历史事件有一个全面的了解。

〖教学过程〗一、创设问题情景,营造学习氛围师:边用多媒体展示辛亥革命后中国依然残破、黑暗、混乱的图片,边用富有激情的语言介绍:辛亥革命后,中华民国虽然成立,但民主共和制度并没有真正实现,中国社会仍是一片黑暗:袁世凯依靠武力和政治欺骗,窃取中华民国临时大总统职位,后来还一度恢复帝制;国内军阀割据和混战愈演愈烈;思想界还掀起尊孔复古的逆流……国家形势越来越乱!同学们,如果你生在这个时代,面对这种局面,你有什么感受?你又将怎样做呢?生:思考,回答。

师:相机点拨,引出本课。

面对越来越乱的国家局势,一些先进知识分子在接触西学、学习西学的同时,参照西方国家的经验,认为中国要有一个“文艺复兴”运动,于是在思想文化领域掀起一场革命,与封建思想文化进行斗争,解放人民的思想。

(投出动态效果的课题)二、再现历史人物风采,感受新文化运动盛况师:接下来是我们展示交流活动成果的阶段,请同学们积极参与,并认真做好笔记。

首先请“声势浩大的思想解放运动――新文化运动”小组展示,大家掌声有请。

第一小组主持人:(多媒体出示解说内容,并有感情地解说)新文化运动是五四前后文化运动的统称。

它产生在辛亥革命后是有历史原因的……1915年9月,陈独秀在上海创办《青年杂志》(后改为《新青年》),是新文化运动开始的标志。

而后以陈独秀、鲁迅、胡适等人为这场运动的主要代表。

这场运动中的重要人物还有钱玄同、王敬轩、沈尹默、李大钊、高一涵等人(屏幕投出相关人物图像)……第一小组主持人:介绍由本组主办的历史小报“声势浩大的思想解放运动――新文化运动”。

(投影投示)第一小组主持人:最后是我们搜集的历史记录短片《新文化运动》,请大家欣赏。

师:感谢第一小组精彩的展示,接下来请“新文化运动的倡导者―――陈独秀”小组展示,我们掌声有请。

第二小组主持人:同学们,谈起新文化运动,我们会不由地想起一本杂志――《新青年》,提到《新青年》,又不能不说它的创办者――陈独秀。

今天,让我们共同了解一下这位“新文化运动的急先锋”吧。

(投出《新青年》与陈独秀,有感情地介绍)陈独秀(1879―1942),安徽怀宁人。

……在新文化运动时期,陈独秀发表了《敬告青年》《一九一六年》《吾人最后之觉悟》《宪法与礼教》《孔子之道与现代生活》《再论孔教问题》等文章,攻击专制统治,提倡共和立宪,批判孔孟纲常礼教,指斥忠孝贞节等都是奴隶道德,宣传人权与科学,表现了大无畏的创新精神。

接下来请欣赏我组同学朗读的有关他的文章片断:同学甲:(激情朗读)“本志同人本来无罪,只因拥护那德莫克拉西(Democracy)和赛因斯(Science)两位先生,才犯了这几条滔天大罪。

要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。

要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教,要拥护德先生,又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。

“若因为拥护这两位先生,一切政府的迫压,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞。

”――陈独秀《本志罪案之答辩书》同学乙:胡适在《五十年来中国文学》中,这样评价陈独秀:“……文学革命的进行,最重要的急先锋是他的朋友陈独秀。

陈独秀接着《文学改良刍议》之后,发表了一篇《文学革命论》,正式举起文学革命的旗子……”第二小组主持人:一个新文化运动的急先锋到后来却没能跟得上历史发展的步伐,犯了历史错误,这确实让人感到痛心和惋惜。

大家又有什么感受呢?可以谈谈吗?生:思考,回答。

师:古语说:“人孰能无过”,但“过而能改,善莫大焉”。

我也为他坚持错误感到惋惜。

他的经历的确值得我们思索啊。

下面将要展示的是“白话文的倡导者――胡适”。

第三小组主持人:(投影出示胡适像,有感情地解说)胡适(1891―1962),安徽绩溪人。

……1910年赴美留学,《新青年》问世不久,正在美国忙于写毕业论文的他,抽时间翻译了一篇俄国小说《决斗》,发表在《新青年》第二卷第一号上,这是《新青年》发表的第一篇白话文。

1917年回国以后,胡适先后在《新青年》上发表倡导文学改良的文章和通讯,成为《新青年》颇有影响的重要撰稿人之一。

1917年1月,胡适在《新青年》第二卷第五号上发表了《文学改良刍议》一文,提出文学改良的八项主张……新思潮、新文学的反封建内容需要新的形式去适应,白话文的提倡在当时有积极意义。

他还率先尝试用白话写诗,中国第一首白话诗就是他写的《蝴蝶》,请欣赏:同学二人:(有感情地朗诵)蝴蝶两个黄蝴蝶,双双飞上天,不知为什么,一个忽飞还。

剩下那一个,孤单,怪可怜;也无心上天,天上太孤单。

――1917年2月第三小组主持人:胡适不仅自己在倡导白话文方面身体力行,而且在课堂上言传身教,不遗余力。

同学甲:上台讲胡适让学生用文言文拟电报稿的故事。

师:感谢同学们的展示。

尽管这位白话文的倡导者后来也未能走向我们期望的道路,但他在倡导白话文方面的确功不可没。

下面请第四小组的同学展示“新文学巨匠――鲁迅”的风采。

投影出示鲁迅像与《自嘲》中诗句“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”。

第四小组主持人:提起鲁迅,人们没有一个不知道的。

上学期咱们还在语文课上学习了他的《鲁迅自传》一文,深切感受了他彻底反封建、反压迫,执着追求真理的精神。

今天,我们再次走近这位文化伟人,聚焦他在新文化运动时期的经历,感受他的风采。

同学甲:上台展示自己按课文内容提示刻出的三枚图章:“文章误我”“戛剑生”“戎马书生”,并用自己的话解释鲁迅当初刻三枚图章的用意。

同学乙:有感情朗读《狂人日记》片断。

第四小组主持人:上面同学朗读的是鲁迅在1918年发表的短篇小说《狂人日记》中的片断,这是中国文学史上第一篇白话小说。

鲁迅在小说中愤怒地揭露延续几千年的封建礼教吃人的真面目。

之后,他又创作了《阿Q正传》《孔乙己》《药》等白话小说,对封建制度和封建礼教进行了猛烈的抨击。

下面是我们创作的短剧《鲁迅在新文化运动中》,请欣赏。

同学五人:表现如下场景:场景一:夜深了,在昏暗的灯光下,鲁迅正奋笔疾书;场景二:鲁迅与李大钊、陈独秀等人编辑《新青年》;场景三:鲁迅在大学课堂上对青年讲学,并寄厚望于青年。

第四小组主持人:最后是鲁迅知识竞答,请同学们积极参与。

(投影出示试题)1.《狂人日记》是中国文学史上第一篇白话小说,小说中的狂人最后发出了的呐喊。

A.救救我B.救救孩子C.我不疯狂D.别再吃人了2.新文化运动中,鲁迅把反封建的内容与新文学的形式结合起来,树立了新文学典范。

他在这一时期写的小说一般收录在。

A.《朝花夕拾》B.《彷徨》C.《呐喊》D.《二心集》三、总结展示活动,形成知识体系(师生共同完成知识结构卡片。

)作业1.请把你对三位代表人物的感受写成一篇小论文,交给老师。

2.制作好本课的知识结构卡片,贴在课本上。