再制干酪加工基本原理(张书义)(一)

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:7

第1篇一、实验目的1. 了解再制奶酪的制作原理和工艺流程。

2. 掌握再制奶酪的实验操作步骤。

3. 通过实验,提高对奶酪加工技术的实际操作能力。

二、实验原理再制奶酪是将低等级或过期、变质的奶酪经过加工处理后,使其成为高品质的奶酪产品。

再制奶酪的制作原理主要是通过加热、搅拌、乳化、浓缩等工艺,使奶酪中的蛋白质、脂肪等成分发生变性,从而提高其品质。

三、实验材料1. 原料:低等级或过期、变质的奶酪(约500g)。

2. 仪器:微波炉、搅拌器、加热器、量筒、温度计、过滤器、离心机、冰箱等。

3. 药品:食盐、柠檬酸、乳酸菌、抗氧化剂等。

四、实验步骤1. 原料预处理(1)将奶酪切成小块,放入微波炉中加热至软化。

(2)用搅拌器将软化后的奶酪搅拌均匀,使其成为糊状物。

2. 加热和搅拌(1)将糊状奶酪放入加热器中,加热至70-75℃。

(2)在加热过程中,用搅拌器不断搅拌,使奶酪中的蛋白质和脂肪发生变性。

3. 乳化(1)将加热后的奶酪糊状物倒入过滤器中,过滤掉固体杂质。

(2)将过滤后的奶酪液体倒入搅拌器中,加入适量的食盐、柠檬酸、乳酸菌和抗氧化剂。

(3)用搅拌器搅拌均匀,使奶酪液体充分乳化。

4. 浓缩(1)将乳化后的奶酪液体倒入离心机中,离心分离。

(2)取出离心后的奶酪固体,放入冰箱中冷却。

5. 成品检验(1)观察奶酪的色泽、口感和风味,判断其品质。

(2)将合格的产品包装、储存。

五、实验结果与分析1. 实验结果通过实验,成功制作出再制奶酪产品。

成品奶酪色泽鲜亮,口感细腻,风味独特。

2. 结果分析(1)加热和搅拌过程中,奶酪中的蛋白质和脂肪发生变性,使其品质得到提高。

(2)乳化过程中,加入食盐、柠檬酸、乳酸菌和抗氧化剂,使奶酪口感更佳,延长其保质期。

(3)浓缩过程中,离心分离去除固体杂质,提高奶酪的纯度。

六、实验结论本实验通过加热、搅拌、乳化、浓缩等工艺,成功制作出再制奶酪产品。

实验结果表明,再制奶酪具有色泽鲜亮、口感细腻、风味独特等特点,具有较高的市场价值。

再制奶酪的配料与加工(一)佚名【摘要】本文综述了再制奶酪的理化特性、微观结构及其功能特性,影响再制奶酪功能特性的原料配比、组成成分和各种加工条件。

本文可供再制奶酪制造技术人员,以及乳品和食品科学专业的师生参考。

【期刊名称】《中国乳业》【年(卷),期】2012(000)010【总页数】3页(P52-54)【关键词】再制奶酪;功能;配料;工艺【正文语种】中文【中图分类】TS213.31 再制奶酪再制奶酪是由不同成熟期的天然奶酪混合后,添加乳化盐、其它乳和非乳成分,通过加热和持续搅拌而成,具有一定的货架期的产品(Meyer,1973;Thomas,1973;Caric等,1985;Guinee等,2004)。

再制奶酪的起源可以追溯到20世纪早期(Meyer,1973)。

制造再制奶酪最初的目的是延长天然奶酪的货架期,替代天然奶酪,解决天然奶酪滞销的问题。

1911年,瑞士Gerber公司的Walter Gerber和Fritz Stettler发明了再制奶酪,他们融化瑞士奶酪并添加乳化盐柠檬酸钠制造出了光滑均一的再制奶酪。

1916年,美国人J L Kraft把天然奶酪保存在罐头里,通过加热和搅拌延长其货架期。

美国Phenix奶酪公司的员工和J L Kraft把磷酸盐作为乳化盐用于再制奶酪加工,促进了再制奶酪的进一步发展,获得了大量与再制奶酪相关的专利。

1.1 法律定义美国联邦条例法典(CFR)把再制奶酪分为三大类,即巴氏杀菌再制奶酪(PC)、巴氏杀菌再制奶酪食品(PCF)和巴氏杀菌涂抹型再制奶酪(PCS)。

表1概述了这三大类再制奶酪的成分及其含量。

CFR描述的三大类之外,还有一类再制奶酪未下定义,即再制奶酪产品。

这种再制奶酪含有的成分与其它再制奶酪类似,但是不允许使用在PC、PCF和PCS的配方中的某些成分,如牛乳蛋白浓缩物。

表1 美国CFR定义再制奶酪的三大类别类别主要成分和辅助成分(允许添加量)水分含量(%,W/W)脂肪含量(%,W/W) pH值再制奶酪奶酪[成品含量≥51%(W/W)]乳化剂、酸化剂奶油,无水乳脂肪,无水奶油[成品中脂肪含量≤5%(W/W)]水,盐,色素,调味香精,酶改性奶酪霉菌抑制剂[成品含量≤0.2% 或≤0.3%(W/W)]防粘剂[成品含量≤0.03%(W/W)]≤40≥30 ≥5.3再制奶酪食品奶酪[成品含量≥51%(W/W)]其它成分及允需添加量同再制奶酪牛乳,脱脂乳,酪乳,奶酪乳清≤44 ≥23 ≥5.0涂抹型再制奶酪奶酪[成品含量≥51%(W/W)]其它成分及允需添加量同再制奶酪食品食用胶,甜味剂,乳酸链球菌素(成品含量≤250 mg/kg)40~60 ≥20 ≥4.01.2 产量和市场趋势美国再制奶酪2005年的全部产量约为1 014 万吨(IDFA,2006)。

(10)申请公布号(43)申请公布日 (21)申请号 201510233451.4(22)申请日 2015.05.09A23C 20/02(2006.01)(71)申请人渤海大学地址121000 辽宁省锦州市松山新区科技路19号(72)发明人刘贺 朱丹实 庚平 万娇 李君何余堂 朱力杰 马涛 惠丽娟王勃(74)专利代理机构锦州辽西专利事务所 21225代理人李辉(54)发明名称一种再制大豆干酪的制备方法(57)摘要一种再制大豆干酪的制备方法,步骤为:将大豆洗净,浸泡后将大豆磨浆,过滤分离后得到豆浆,将豆浆加热到90℃~95℃保温,速冷却至38℃~40℃,向浆液中加入蛋白酶和益生菌,恒温凝乳,之后用干酪刀对豆乳凝块进行切割并恒温排乳清之后,排乳清直至无乳清析出,将食盐加入排乳清后的凝乳块中,搅拌均匀之后进行压制得到大豆干酪,真空包装之后冷藏;在大豆干酪中加入水、白糖、乳化盐、黄油和甜味剂,经融化、浓缩、成型制得再制大豆干酪。

本发明的再制大豆干酪具有大豆再制干酪特有的风味,组织状态细腻,表面光滑,色泽均匀,口感柔软、润滑,无异味和苦味,营养价值高,易贮藏,盐含量低,符合中国人的口味。

(51)Int.Cl.(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书2页 说明书5页(10)申请公布号CN 104839345 A (43)申请公布日2015.08.19C N 104839345A1.一种再制大豆干酪的制备方法,其特征是:具体步骤如下:A)大豆干酪的制备:(1)原料大豆的处理:挑选优质大豆,去杂、洗净;(2)泡豆:取干豆用蒸馏水于室温下浸泡10h~14h;(3)打浆:用干豆重量的6倍~10倍蒸馏水将步骤(2)经浸泡的干豆进行磨浆,得到的生浆经200目滤布过滤后,90℃~95℃煮浆5min~15min,得到豆乳,冷却备用;(4)发酵凝乳:将豆乳38℃~42℃恒温预热20min~30min,加入蛋白酶和益生菌进行凝乳2h~3h,所述蛋白酶的加入量按照1mL豆乳加入酶活力1U~5U的蛋白酶,所述益生菌的加入量占豆乳的质量0.1%~0.2%,所述益生菌为保加利亚乳杆菌、嗜热乳杆菌和植物乳杆菌的混合物;(5)切割:在完成凝乳后,将凝乳切成体积为0.8cm3~1.2cm3的凝乳块,进行恒温38℃~42℃排乳清;(6)排乳清:将步骤(5)的凝乳块转移至滤布中并吊起排乳清,12h~16h,直至无乳清析出;(7)加盐:向排乳清后的凝乳块中,加入占凝乳块质量2%~4%的食盐,搅拌均匀,得到大豆干酪;(8)包装、保存:将大豆干酪压榨后真空包装,于4℃~8℃条件下进行发酵成熟1个月~3个月;B)再制大豆干酪的制备:(9)干酪融化:将步骤(8)发酵好的大豆干酪,切碎后加热融化,加热温度为70℃~100℃,加热时间为10min~20min,同时进行搅拌;(10)加入油脂和水:向干酪中添加占大豆干酪质量20%~50%的水,占大豆干酪质量10%~20%的黄油,1000rpm~1500rpm,真空条件下搅拌2min~4min;(11)加入稳定剂和乳化盐:向大豆干酪中添加占大豆干酪质量3%~5%的白糖,占大豆干酪质量0.1%~0.25%的稳定剂,占大豆干酪质量0.1%~0.4%乳化盐,和占大豆干酪质量10%~15%甜味剂,所述稳定剂为黄原胶、刺槐胶或瓜尔豆胶,所述乳化盐为磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、柠檬酸钠中的至少一种,在70℃~100℃融化10min~20min,同时进行搅拌;(12)降温、包装:灌装后封口,放入冰水中冷却,于4℃保存。

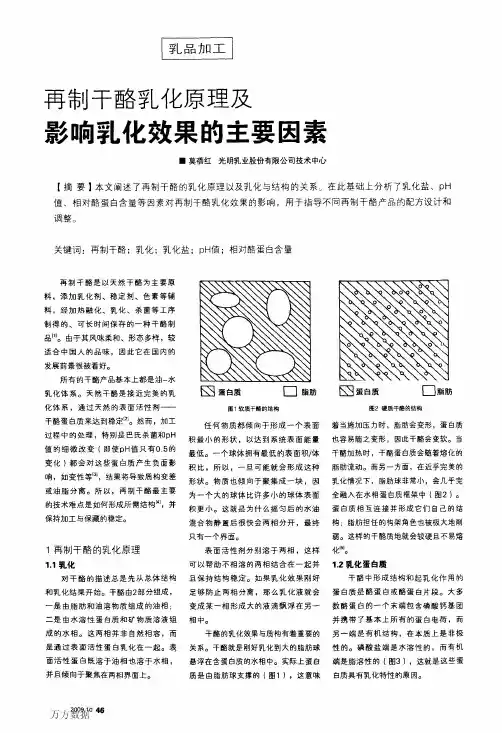

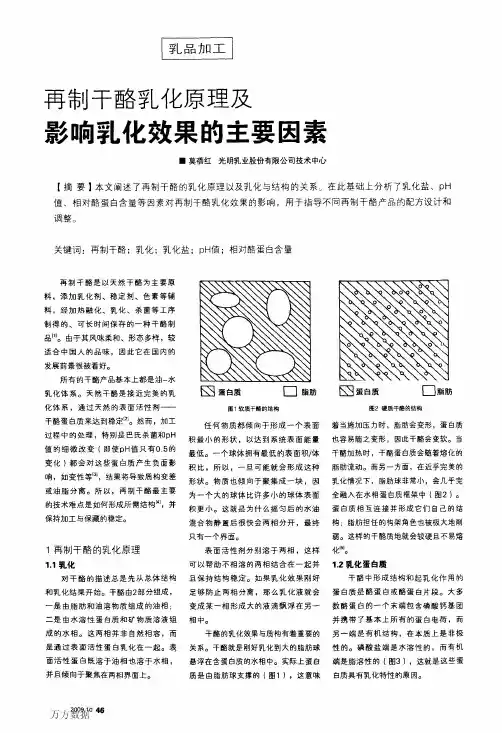

再制干酪加工基本原理(张书义)(一)再制干酪加工基本原理(张书义)(一)在再制干酪生产中,所用干酪原料是通过热处理,使酪蛋白处于化学胶体形式而得到稳定状态。

通过乳化盐的离子交换作用,这种中间媒介流体状态,称为“融化”或“再制”。

如果加热某类破碎的凝乳酶型干酪,如埃门干塔尔干酪,将其量一勺皿内放于水浴锅中,你就会很快发现这种试验没有生命理想的结果。

干酪在热的作用下,变得萎缩和枯萎,而且象一块有油和水分离出的橡胶团。

然而,如果以溶液形式加入约2-3%的乳化盐(如柠檬酸盐或磷酸盐),并加以搅拌,干酪团块就会变成均匀的糊膏状。

通过热处理及在合适的乳化盐作用下,使得聚合酪蛋白胶体变为可溶性酪蛋白胶体,近而使得干酪团得以有效地杀菌并变成均匀地流体状态,然后进行准确地灌装并防止其受污染。

在次冷却过程中,由于自由聚合力的作用,干酪团重新变为乳胶体,然而这种变化不同于以前的乳胶体,它的组织状态均匀度、理化特性及微生物、稳定性都已得到了改善。

其中的溶胶和乳胶体,在再制的末期,产生了粘稠性的组织结构和其他特性,也就产生不同类型的再制干酪,如聚合酪蛋白溶胶会变得稀薄、厚重、粘稠、布丁样、砂粒化、膏糊状、长链或短链等等,最终再制干酪也就变成软的或硬的、可涂布的、可切片的,长型的或短状的、粘的、涂抹的、砂化的、多砂的、易碎的,等等成品。

溶胶及乳胶体的粘度及组织结构,影响着融化过程。

首先,应确定原料干酪加工的数量,以及影响酪蛋白变化的化学、机械及温度等条件。

按照特定的技术规范,除再制干酪成品直接要达到预期技术指标要求外,还要使其自身不产生任何其它敝端和缺陷。

融化过程中所用的各种外界条件,如乳化盐、水、温度、搅拌、均质、融化时间,奶制品及乳清制品的添加,预融的干酪和其他添加物的加入等,一定要按照干酪胶体化学条件、特性和最终产品的要求来准确地实施。

这些外界条件合理正确地把握,则需要充分的掌握天然酪蛋白胶体化学基本知识和规范的加工技术与条件。

为了更好地了解天然干酪与再制干酪两者之间有关的综合性技术问题,讨论与分析的关注点是未经热处理的原料奶蛋白质与干酪原料内已转换酪蛋白。

该思路为研究目前奶中其他物质,尤其是奶中原始形式的电解质类提供了很好的模式。

研究这些电解质的固有作用,不仅仅是为研究所有胶体化学衍变过程,而且有助于研究磷酸盐、柠檬酸盐的单价、两价或多价离子的具体功能。

从理论上说,单价的钠离子和两价的钙离子同蛋白质,尤其是酪蛋白是互相抵制的,不相容的。

钠离子具有较强的松散、溶解、解胶、膨胀等作用,而钙离子除具有缩水、凝结作用外,还可以通过多肽的聚合作用组成较大的凝聚物,这种连锁式的反应产生时就能观察到有微观凝固体出现。

象这两种阳离子及其他正价离子,大部分以相对平衡状态存在,而且可以保证胶体蛋白系统的稳定性。

如果没有来自外界或内部的阴、阳离子因素干扰破坏这种稳定状态,那么根据单价或二价正离子的特点,这种离子置换作用表现在胶体相系上,就是既不会松散,也不会过度密集。

而多价阴离子的钠盐,诸如柠檬酸钠盐或磷酸钠盐类,就可以干扰上述的蛋白复合体的稳定状态。

例如,如果磷酸钠盐类作用于含钙的胶体体系中,单价阳离子钠可与二价阳离钙发生置换,就象真正的离子交换一样,换句话说,换掉了二价阳离子,因此,这种化学置换力使得单价阳离子的松散作用加倍了,而且无对抗力的存在,增强了整体作用效果。

酪蛋白是一种酸性的磷酸蛋白质,是酯化磷酸与丝氨酸上的羟基化合,在牛奶中呈现一种胶体酪蛋白酸钙与磷酸钙的复合体形式。

微小的球型酪蛋白分子以单一结构、直径为50-150ηm分散于浆液中。

在呈游离磷酸盐形成的酪蛋白分子颗粒与羧基官能团之间形成了分叉似的桥,在胶体体系中结合的钙离子,同溶解在浆液中的钙离子共同存在于个平衡状态中,好似“钙桥”。

如果通过复合成份的健连接或借助于增加钙离子浓度,将钙离子从分子相中移走,那么胶体相中的平衡比例就会被改变。

由于氯化钙的加入,使得分子相增加,钙离子向胶体相中移入,使得分子聚合作用发生了;相反,在牛奶中加入蒸馏水,钙粒子就会从胶体相中移动到分子相中,这种转移最终导致了复杂的蛋白质分子分解。

在局部分散或局部凝结力的影响下,会使酪蛋白胶体化学的特性与变化过程遵循一定的规律。

借助这两种变化,可使奶液体变成胶冻体,这就是通过加入酸或天然酸化,或者是通过加入凝乳酶。

以这两方法为机理,发酵奶、干酪的制造原理就是在酸或凝乳酶的作用下,使得球状酪蛋白分子相互凝结成团,形成网状分支结构。

将酸加入奶中,使其PH下降到等电点(PH4.6),钙被凝结起来,破坏了平衡状态,产生了游离的酪蛋白分子和乳酸钙。

酪蛋白酸钙+乳酸?乳酸钙+酪蛋白在这个变化反应中,脱水反应与凝结沉淀是同义的。

加入凝乳酶而形成胶冻体的过程可分为两步:1、酪朊酸盐转换成聚酪朊酸盐2、由钙离子形成胶冻体在这里,步骤1总是发生,而步骤2仅是在钙离子存在时才能产生。

聚酪蛋白酸钙(凝乳酶酪蛋白)形成了网状三维立体结构。

这种凝乳酶酪蛋白就是制造各种加工方式、成熟度及储藏要求的天然凝乳酶干酪的基础。

例如,软干酪、Tilsiter干酪、Gouda干酪、Cheshire干酪和Parmesan干酪。

所有凝乳酶干酪含有一定的比例的钙盐,其决定了尚未成熟干酪的稳定性。

无论什么样的凝乳酶干酪,都是由聚含酪蛋白分子的聚合作用生产粗糙、松散的酪蛋白凝结体和液体,此时,钙微粒起结构组成元素作用。

另外,由于酸化作用导致了稠态的丝状物产生,表现在未成熟干酪上时就是众所周知的“冗长结构”。

在成熟过程中,依据干酪的种类不同,大的凝结结构通过发酵过程,或多或少具有强的分解和再组合作用,因此,过了一定时期后,良好的构散酪蛋白体系再次生成。

虽然外观看不出差异,而实际上,我们正是需要了解其不同的化学特性,从而制得两种形式的松散凝结体酪蛋白。

由于一部份钙盐排到乳清中,因此酸性酪蛋白凝块(如所知的Quark疑乳块)含钙较低。

凝乳酶型酪蛋白中的钙被固定在酪蛋白中,因此,其钙含量较高。

然而钙含量多?偃【鲇诔墒旃讨械乃峄潭取,诎,潘衫抑校湮拗晌镏手械腃aO含量约为4%,半硬质干酪中CaO含量为2.6-3.0%,软干酪中CaO含量为2.0-2.4%。

发酵奶型干酪CaO含量为0.4-0.6%。

酸凝固是一个可逆的过程,也就是通过加入碱性物质使其PH值增高(约到7.5),凝结体重新变成液体。

形成沉淀或溶液是随条件变化而变化的。

但是,凝乳酶凝固是不可逆的,也就是不可能对其进行酸酵解,使之从聚酪朊酸钙重新变成原先的酪朊酸钙化合物。

然而,通过凝聚或离子交换作用,不溶性的聚酪朊酸盐可以转换为可溶性的酪朊酸盐,那么由聚酷蛋白形成的胶体,也可以通过乳化盐的使用,如磷酸钠盐或柠檬酸钠盐,使钙不再起作用。

关于原料是指凝乳酶型干酪,也就是全部已知的硬质,软质、半硬质天然干酪,也包括由霉菌成熟的天然干酪。

虽然有时在混料中也可使用发酵奶型干酪和Qualk干酪,但原则应不含这类干酪。

用于再制的每类干酪除了常规的分析项目如PH值、干物质和脂肪外,还应有蛋白含量和结构的特性分析,这两点是再制工作中最重要的基本点。

在纯蛋白与活性酪蛋白之间存在着差别,这就是活性酪蛋白具有组成蛋白框架的能力。

良好的干酪原料中含有较高的酪蛋白含量,可生产出稳定的再制干酪。

未经成熟的凝乳酶干酪,经过几天老化成熟后,酪蛋白含量为90-95%。

在成熟过程中,根据成熟不同,其酪蛋白含量会或快或慢地下降。

经一个月成熟的埃门塔尔干酪在盐渍之前,酪蛋白含量为88%,六个月后为75-80%,9个月后为70-75%。

Tilsiter和Gauda干酪在盐渍之前,酪蛋白含量为96%,经过10周储藏后约为80%。

软干酪经六周后,由于分解过度,残留的全蛋白仅为50-62%。

霉菌型成熟干酪,象Roquefort 、Gorgonzola、Camembert等其分解速度更快,经过完全成熟后,残留于组织内的酪蛋白仅为30%。

加工制造某种稳定的再制干酪,其所必要的形成结构之酪蛋白实际数量多少,没有一个确定的模式概念。

因为在这个全过程中,诸如脂肪和水也起着一定的作用。

理论上看,含蛋白20%的涂布再制干酪,其干物质含量不得低于18%,否则会产生缺陷。

经过多年的实践,如果胶体体系不受影响,再制干酪成品中的全部酪蛋白含量不得低于12%。

含干基脂肪20%、干物为35%的再制干酪,其无脂干物质为28%。

除去非氮成份外,总含氮物质约为23%。

理想产品的必要含氮量比最小值要多90%。

这样,成熟的干酪相对酪蛋白可达到65-70%。

干物质含量为50%、干基脂肪为60%、无脂干物质含量为20%的再制干酪,其纯蛋白含量仅约为15%。

从这些值可清楚地看出,加工制造象涂布型再制干酪这样的高脂肪干酪时,应使用未经成熟的原料干酪。

否则,最终成品中纯蛋白含量将达不到最小值12%,而且整个胶体体系有不稳定的可能。

由于过多量的全酪蛋白可产生象丝条样细长结构,所以相对酪蛋白含量与干酪的粘稠度有一定的相互关系,而低量稳定的蛋白却通常可产生短态结构。

未经成熟干酪的全酪蛋白(通常为90-95%)常以丝条样细长结构存在。

由于在成熟期内的蛋白分解,长细丝结构变短、断裂,成为很小的碎片。

干酪结构变短及相对酪蛋白含量的减少,与干酪的种类,水份及储藏条件有关。

在再制加工过程中,来自未经成熟原料干酪的融化体,可以使其长结构长期保持,并且对热作用、化学作用及机械搅动,会表现出相当好的稳定性。

这也就决定了它的疏水性,如吸收水份很慢且数量有限。

如果水份不能被完全吸收,由于溶液中有酪蛋白存在则能起引所说的“粘结”缺陷。

用具有长结构的未成熟干酪原料加工生产再制干酪时,必须谨慎操作,根据其水份含量的多少,而决定是切片还是做块状。

另一方面,不用任何化学作用,而靠机械搅拌,也可使其长结构度变为短结构,这是指高酪蛋白含量、短态结构的情况而言。

生产短态组织结构,具有良好涂布性的某种干酪涂抹品,其为人所知的技术术语叫“乳化”。

生产制造理想的“乳化”产品,必须有多年的实践经验。

生产“乳化”产品的方法以后有机会再讨论。

在各种分子外力作用下,大的疏水性酪蛋白凝结体被分解成较小的凝结体,这时就发生了“乳化”。

增加了表面积,也就能吸收大量的水份。

当其达到了最佳扩张粘度后,其由长结构变为短态的过程仍不停止,解胶分散作用仍以相当快的速度继续进行,直到实际酪蛋白凝聚成“布丁样”浓厚、硬态的组织状态为止,这一过程就就叫“乳化过度”。

再制干酪在热状态下,可呈现相应的柔软涂布性,通常称做“奶油性”组织状态,但在冷却之后,就变得坚实和硬化。

因此,“乳化“工艺过程最佳办法是不连续地进行,尤其是在再制工艺末期进行机械搅拌时不能马上停止加热。

要求再制干酪生产者一定要具备能恰到好处地控制结构变化的工艺措施。