东京都市圈规划

- 格式:ppt

- 大小:6.04 MB

- 文档页数:13

东京大都市区一体化经验一、发展概况东京是世界公认的同城化建设较好的国际大都市。

大东京都市圈又称首都圈,是指以东京为中心,半径100公里范围内的地区,主要包括东京都、琦玉县、神奈川县、千叶县、茨城县、群马县、枥木县和山梨县等一都七县,面积36274平方公里,占全国总面积的9.6%,人口4040万人,占全国总人口的32%,人口密度每平方公里1114人,是全国平均水平的三倍多。

国内生产总值约占全国的1/3,尤其是制造业、服务业更是高达60%以上。

大东京都市圈是世界闻名的城市集聚区,城市化水平达到80%以上。

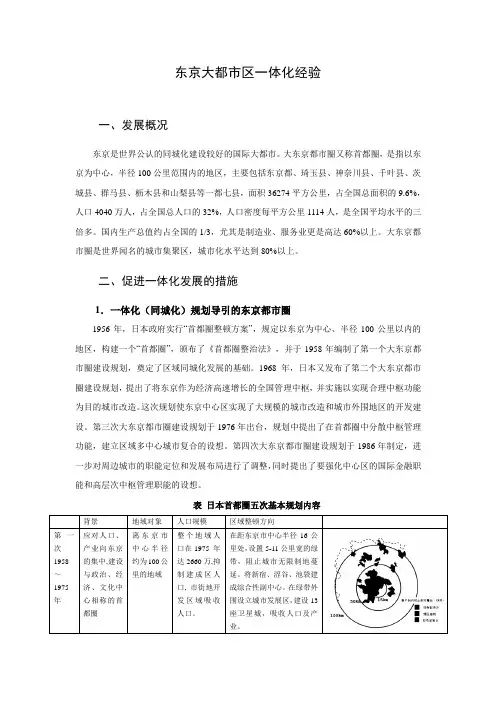

二、促进一体化发展的措施1.一体化(同城化)规划导引的东京都市圈1956年,日本政府实行“首都圈整顿方案”,规定以东京为中心、半径100公里以内的地区,构建一个“首都圈”,颁布了《首都圈整治法》,并于1958年编制了第一个大东京都市圈建设规划,奠定了区域同城化发展的基础。

1968年,日本又发布了第二个大东京都市圈建设规划,提出了将东京作为经济高速增长的全国管理中枢,并实施以实现合理中枢功能为目的城市改造。

这次规划使东京中心区实现了大规模的城市改造和城市外围地区的开发建设。

第三次大东京都市圈建设规划于1976年出台,规划中提出了在首都圈中分散中枢管理功能,建立区域多中心城市复合的设想。

第四次大东京都市圈建设规划于1986年制定,进一步对周边城市的职能定位和发展布局进行了调整,同时提出了要强化中心区的国际金融职能和高层次中枢管理职能的设想。

表日本首都圈五次基本规划内容第五次1999 ~2015年以多样价值观为基础的个人活动的活跃化;高龄化的前进,人口减少局面的到来; 信息化、国际化的进展;对于环境的意识及行动的提高。

东京等八县市, 并包含从广域合作角度考虑的周边地域。

以自然增长为中心,从1995年的4040 万增加到2011 年约4190万,之后人口减少,2015 年达到4180万人。

由目前的向东京中心部的一极依存构造,形成首都圈各地域以据点都市为中心的高独立性地域,并进行相互机能的分担、合作、交流,以形成分散型网络构造为目标。

随着全球经济一体化和国际分工日益加深,单一的城市已经日益扩大为大都市圈与都市带,成为城市现代化进程的重要特征。

大都市圈的形成与发展使城市地域空间形态发生了重构,资本、产业、劳动力等要素出现了新的流动与空间配置方式,对城市管理、产业发展、地域均衡等都构成了重大挑战。

东京都市圈是世界上四大都市圈之一,二战后迅速形成与发展,其间又经历了逆城市化与再城市化,显然,东京都市圈的形成与发展过程中经历了诸多挑战。

那么东京都市圈在发展过程中面临了哪些挑战,又如何解决了这些问题?北京的情况虽然与东京并不完全相同,但是作为在管理体制上接近、所面临的国际环境也有相似之处的国家,日本东京都市圈解决问题的思路与策略对我国首都经济圈的发展具有重要的启示意义。

笔者将从东京都市圈的产业结构、人口结构演变、地域空间扩展以及管理体制的变革等方面探讨东京都市圈的发展及其对我国都市圈尤其是首都经济圈的启示。

一、东京都市圈的形成与界定东京的建立是1457年由武藏国川越(现在的埼玉县)的城主上杉定正奉京都足利幕府的命令,下令家臣太田道灌督造完成的。

17世纪初期,德川家康在关原之战中取得关键性胜利,建立了德川幕府,并将自己的统治中心设在江户(即东京)。

为了防止诸侯谋反,德川家族第三代将军德川家光1635年将参勤交代制度化,使常年居住在江户的人口大增,江户初步发展成为一个大都市。

但是此时的江户仅是日本的政治中心,全国的经济中心则是在大阪,工业中心则是京都,直到1874年,京都的工业产值仍然位于全日本各府县的首位,东京的工业产值仅为京都的1/4,排在全国第9位。

东京转变为一个巨大的工业与经济中心是在幕末开港以后。

1853年,佩里率领美国舰队来到日本,打开了日本的国门,使日本意识到与西方国家的差距。

1859年,日本正式开港,长崎、箱馆与横滨成为3个开放的港口,距离东京不远的横滨很快从一个小村庄发展成为一个商人云集的大城市。

开港之后的日本学习西方的制度与技术,开始迅速近代化,工业发展迅速。

东京是日本政治、经济、文化中心,也是世界信息、金融中心之一。

东京位于日本群岛中间,面积2180平方公里左右,拥有人口约1200万。

从地理位置看,东京主要包括23个区,以及多摩新区,形成一个行政商务中心区,加上周围许多县,如神奈川、崎玉、千叶,以及最北面的茨城县等构成东京圈。

东京都人口密度与其它大城市相比较显得特别高,整个城市密度达到500人/km2,行政商务中心区密度为13,000人/km2,城市化基本上在半径50公里向四周发展。

东京圈要协调任何一个问题都要化费很大精力,特别是交通问题。

一、城市问题近几年来,市中心地区的事务机构过分集中、活动频繁、人口不断增多,交通、住宅、环境、垃圾清除及防灾等问题越来越尖锐。

近几年来,土地价格突如其来的上涨,致使中等收入的家庭很难购买市内房屋。

因此多数住宅远离市区,市民甚至购买更远离市中心的住房,工作一般却在市中心,造成住宅和工作地点或者学校之间交通上的压力。

市中心的商务、社会活动十分集中,人来往返,车辆增多,使原已饱和的交通量急剧增加,由此产生了交通阻塞、环境问题,如由碳氢化合物造成的大气污染。

另外,1995年1月,阪神发生强烈地震,许多公共建筑、城市道路设施和铁路都遭到了严重破坏,损失巨大,但也唤醒了人们要重视保护城市,防止突如其来的灾难。

二、集中在市中心的交通1、通往市中心的交通量逐渐增加目前,各项社会活动机构都集中在市中心区,也推动了东京都本身第三产业的发展,交通信息对它们起的作用也越来越重要。

人口也十分密集,将近有1200万居民,占整个日本国10%人口居住在东京都,每天近360万职工和学生涌入行政商务中心区(618km2),该行政商务中心区内本身居住着800万居民,每天有大量的流动人口是东京都的一大特征,因此,道路和铁路成为人们日常生活中的主要交通线。

2、与交通不相适应的道路系统以往的想法,使市民交通出行方便,小汽车当然占绝对优势,特别是随着市民的生活水平提高,市政府首先考虑的是增加汽车数量来满足市民出行需求,1965年,小汽车是107万辆,到1992年,汽车数猛增,已达到420万辆,比以前增加了4倍,但是与此同时,道路面积发展得不快,道路总长度仅仅增加了1.2倍,道路的建设量远远不能适应交通量的增加,因此就出现了交通阻塞情况。

东京城市规划专业:工程管理班级:1302姓名:陈飞翔学号:026130215东京城市规划摘要:东京是日本政治、经济、文化中心,也是世界信息、金融中心之一。

东京位于日本群岛中间,面积2180平方公里左右,拥有人口约1200万。

从地理位置看,东京主要包括23个区,以及多摩新区,形成一个行政商务中心区,加上周围许多县,如神奈川、崎玉、千叶,以及最北面的茨城县等构成东京圈。

本文就东京的城市规划进行分析。

关键词:东京城市规划都市圈一、城市背景东京为日本首都,位于日本本州岛关东平原南端,东京古称江户,是日本自德川幕府时代以来的主要都市之一,明治维新迁都江户,改名东京,自此成为日本首都。

后逐渐发展成为日本众多领域的枢纽中心,亦为世界经济发展度与富裕程度最高的都市之一。

根据建成区面积、人口以及国民生产总值等指标,东京是亚洲第一大城市,世界第二大城市,全球最大的经济中心之一。

东京都总面积2,162平方公里,包括23个特别区、26市、5町及8村,并与周边县构成“首都圈”。

目前东京都约有1,328万人口,东京都市圈总人口达3700万,是目前全球最大的都市区和都会区。

此外,东京拥有目前全球最复杂、最密集且运输流量最高的铁道运输系统和通勤车站群,其中东京地铁系统每日平均客运量达1080万人次,繁忙程度居全球地铁首位。

2013年9月,日本东京当选为2020年夏季奥运会主办城市,这是东京继1964年东京奥运会后的第二次承办奥运会。

二、具体规划1、用地,新城,及防灾规划东京都政府通过了新的“城市规划法”,把全城分为“发展区”和“控制区”两大类。

东京市区的密度级高,主要地区有银座,丸之内,霞关,皇宫,赤坂,涩谷,新宿,池袋。

对于这些密集的久市区,东京采取的改造政策是:改造旧区,发展副中心,调整土地用途。

同时,由于日本深受震灾之害,故在城市规划时专门提出“防灾规划”,为此,在城市内指定了121个避难所和206条避难道路,总长307公里。

1、区内城市规划。

首都圈在成立之初是“东京都一级依存”的发展模式,战后日本经济高速发展,企业和金融机构总部迁移至东京,作为行政中心的东京迅速膨胀,加强了区域职能“向东京一级集中”发展,这使人口、产业过于集中一个地区,由于日本为多震国家,国家主要功能集中于东京一个城市,一旦发生地震,城市功能瘫痪,会造成巨大风险,为了分散自然灾害的风险,政府考虑把核心城市的部分职能分散到周边城市。

根据实际发展需要,1970年首次提出的“多中心城市”发展规划,建立多个业务中心城市即“多级中心城市结构”,形成“多核多圈域地域”,并形成东京都市圈内大中小城市联动、协调发展。

2、区内产业布局。

都市经济圈城市间协调发展的核心是区域内产业间的协调发展。

目前,东京大都市圈内形成了明显的区域职能分工体系与合作体系,即各核心城市根据自身资源、自然条件等特色,发挥自身比较优势,承担不同的职能,在分工合作、优势互补的基础上,共同发挥了整体集聚优势,各核心城市发展形成了基于自身优势的产业集群。

(二)建设东京都市圈的措施1、日本相继出台法律、法规支持首都经济圈发展。

日本政府颁布的多部法律和五次经济圈规划对首都圈的发展起了重大作用。

根据经济发展的不同阶段,政府适时地调整法律、法规和首都圈的规划,以适应经济的发展。

日本政府1956年颁布了《首都圈整备法》,之后,根据《首都圈整备法》先后五次编制实施了首都圈基本规划。

第一次规划在1958年,将新宿、涉谷和池袋作为缓解CBD地区成长压力的城市副中心,并在东京周围建成一圈宽广的绿带,绿带外是卫星城镇发展工业和大学校区。

但东京的城市扩张并没有按照该计划,最近一次规划即第五次规划是在1999年编制的,规划期从2000年到2015年,再次强调了建立区域多中心城市“分散网络构造”的设想,规划将首都圈作为一个区域整体考虑,还从区域合作的角度考虑到首都圈周边区域的发展。

2、利用财政税收职能引导区域经济内产业发展。

东京大湾区规划建设考察启示作者:邓斯凡来源:《建筑与装饰》2019年第19期摘要 2018年10月21日至11月4日,作者有幸参加“日本大湾区建设、运营与管理经验”培训,实地考察了日本的东京湾区、筑波市、横滨港未来21园区、大阪市等,访问了东京都港湾局、首都圈港湾合作推进协议事务局、产业技术综合研究所创新推进本部、筑波市政府经济部、都市环境计划研究所、株式会社野村综合研究所未来创发中心、神户市港湾总局港湾振兴部等多个单位,学习了《东京临海幅度新的城市建设计划》、《日本国土开发整体规划中港湾建设规划概要》等多个课题报告,本文将作者观点加以阐述,以供参考。

关键词规划建设;考察;启示1 东京都市圈规划发展历程及特点东京湾位于日本本州岛中部太平洋海岸,为东西两侧的房总半岛(千叶县)和三浦半岛(神奈川县)所环抱,面积约1320平方公里。

依托东京湾发展起来的东京大都市圈,以东京市区为核心、半径 80 公里的区域组成,包括东京都、琦玉县、千叶县、神奈川县等一都三县,面积13562平方公里,占全国总面积的3.5%。

GDP总量约合96360亿元人民币,约占全国的三分之一。

(1)都市圈的雏形期阶段。

这一时期,东京都市圈发展的重点主要是推动核心城市的产生与城市间基础设施的建设。

东京城市的辐射与基础设施的建设把圈内核心城市与非核心城市连接到一起,形成了更大范围的地域圈层结构,即东京都市圈雏形的出现。

(2)都市圈的扩张期阶段。

东京都市圈在这一时期的规划重点是发展。

主要表现为两个方面的变化:一是内部发展,二是外部扩张。

内部发展主要是指都市圈内城市的合理分工和功能定位的完善,外部扩张主要是指都市圈空间结构的日趋扩大和通联网络的日益发达。

(3)都市圈的成熟期阶段。

东京都市圈在成熟期阶段的发展重点是综合协调圈内城市的发展,实现都市圈整体效益和长远发展。

圈内核心城市、次核心城市和其他非核心城市之间进入了协调发展的状态,尤其在城区建设、交通体系的建立以及生态环境保护的整治等方面的联系大大增强、此时,都市圈的空间结构也基本成形,人口和面积趋于稳定,空间发展走向均衡、都市圈的空间结构完成了由、一极向多极的转变,整体空间布局进入一个新的模式——多中心分散型网络结构。

日本首都圈规划构想及其启示作者:邹军王兴海张伟陈小卉时间:2004-10-09摘要:在考察日本三大都市圈的基础上,本文着重探讨和归纳了日本首都圈规划的目的、内容及实施追求等方面的重要特点,同时与江苏省都市圈规划相印证,提出在当前我国城市化高速发展时期,日本都市圈规划具有的借鉴意义。

关键词:日本;都市圈;规划;江苏省在《江苏省城镇体系规划(2001—2020)》首度提出全省构建三大都市圈后,都市圈规划在国内.特别是沿海发达省份得到高度重视,以都市圈作为主导城乡空间调整,引导产业和人口集聚、指导区域型基础设施建设的、具有战略性意义的城镇组织空间逐步成为各界共识。

但都市圈规划在国内尚属新的课题,既缺乏成功规划的经验借鉴,也缺乏横向比较的研究素材。

日本的学术界、政府规划部门对都市圈的规划建设较早地进行了研究和实践,有较多的经验积累。

结合国内的实践,有针对性地研究、评价、借鉴日本的例证,可以得到许多有益的经验和教训。

1日本的三大都市圈日本的城市化是从明治维新时期开始,伴随工业化发展起来的,大量的人口从农村和小城镇地区向太平洋沿岸城市迁移,形成了从东京。

横滨经名古屋。

大阪到神户的太平洋沿岸都市带。

日本的城市人口高度集中,分别以东京、大阪、名古屋为中心的三大都市圈(在相关英文文献中既有称Urban Region,也有称Metropolitan Area)是日本城市集聚的最主要地区,1998年三大都市圈人口占全国人口的46.8%。

东京是最大的都市,目前有3,257万人居住在东京的23个行政区及相邻城市,约占日本总人口的1/4。

日本的三大都市圈已为人熟知,而实际上日本的城市与区域发展已经并正在经历“四→三→二→一”的演变过程。

在工业化进程中,日本形成了分别以东京、大阪、名古屋、福冈为中心的四大工业地区。

1960年代,在日本重工业鼎盛时期,仅占国土面积12%的四大工业区独占全国工业总产值的70%,工业区位的集中发展取向非常强烈。

东京城市发展形态及交通结构东京是日本的首都,是世界级的大城市,是日本政治、经济和文化的中心,其交通服务始终与城市发展紧密相连,逐步走向国际化。

一、东京城市发展形态(一)土地与人口东京都的行政区域东京作为行政区被称为“东京都”,包括三大部分,即东京23区、多摩地区、太平洋的伊豆群岛等岛屿。

如果以东京为核心,30公里为半径,包括附近的千叶、琦玉、神奈川3县,则构成日本最大的城市圈——“东京圈”。

到2000年,“东京圈”已发展到70公里半径范围,包括茨城县、枥木县、群马县、山梨县在内的一都七县。

2000年白天从各地流往东京都的人数,东京圈“一都七县”示意图东京圈占地万平方公里,比北京城市圈面积稍小,但总人口达到3400万。

中心城区东京都人口密度每平方公里5736人,是日本所有辖区人口最稠密的地区,并且昼夜人口极不平衡,白天人口是夜间人口的倍多。

随着城市中心区发展、地价增加等原因,东京23区常住人口呈下降趋势,白天人口呈增加趋势,这种情况缓解了城市中心区压力,但同时也增加了通勤高峰期城市交通压力。

(二)经济发展水平东京圈人均国内生产总值高达5万美元,金融业和商业发达。

日本的主要公司都集中在东京素有“东京心脏”之称的银座。

东京霞关一带还聚集着国会议事堂、最高裁判所和外务省、通产省等内阁所属政府机关。

各种文化机构也密集于此,其中有全国80%的出版社和设备先进的国立博物馆、西洋美术馆、国立图书馆等。

东京的大学占日本全国大学总数的三分之一,就读的学生则占全国大学生总数的一半以上。

东京作为一个国际大都市,还经常举办各种国际文化交流活动,如东京音乐节和东京国际电影节等。

二、东京交通结构规划(一)东京轨道交通网络结构大规模的市郊铁路系统。

东京都市圈轨道交通里程为公里,其中包括超过1900公里的铁路系统,连接东京都周围的神奈川、琦玉、千叶三县。

同时,短编组的城市型列车建立起便利的城市中心地区与郊区之间的联系,联合大规模的铁路系统实现了通勤交通。

国研丨东京都市圈的发展模式、治理经验及启示日本是世界上最早提出“都市圈”概念,并且对都市圈进行统一规划和跨区域联合治理的国家,在都市圈发展与治理方面积累了非常丰富的经验。

这其中,以东京都为主要核心城市的“东京都市圈”最具代表性。

对东京都市圈的界定有狭义和广义之分。

狭义的东京都市圈是指东京都及周边的崎玉、千叶、神奈川(即“一都三县”),面积1.34万平方公里(占全国3.5%),人口规模4000多万(占全国约1/3),经济总量接近全国一半,城市化率超过90%。

广义的东京都市圈又称“首都圈”,是在“一都三县”的基础上加入茨城、枥木、群马及山梨等四县(即“一都七县”),总面积达3.69万平方公里(占全国9.8%)。

本报告着眼于更大范围的“一都七县”进行分析。

东京几乎是从战后的废墟上重建而成,在不到半个世纪内发展成为日本政治、经济、文化、教育和科技创新中心,也成为与伦敦、巴黎、纽约相齐名的世界城市,并带动了整个日本首都圈的繁荣。

东京都市圈发展和治理的借鉴意义,不仅在于它已达到的领先规模和发达水平,更在于其集约化、多核心的发展模式和政府主导型的治理机制(这不同于传统的欧美大都市区),还在于其饱经日本经济和社会跌宕起伏的历史演变而始终保持较强的国际竞争力。

东京都市圈的发展历程及特点东京的历史源远流长,其作为日本的政治和经济中心最早可追溯到四百多年前德川幕府时期的江户时代,并于1868年正式成为日本首都。

尽管在1920年东京已是一个拥有330万人口和35个区县的工业化大城市,但真正以都市圈模式开始发展始于战后复兴阶段的20世纪50年代初。

从日本经济社会发展的关键阶段和日本政府的五轮首都圈规划来看,东京都市圈的发展主要经历了三个历史时期,并表现出各具特色的发展特点,最终形成了当前“多核心、多圈层”的区域空间结构和高度互补的城市功能布局。

(一)经济高速增长背景下以控制规模、开发新城为主要特征的都市圈雏形期(20世纪50年代至70年代初)经历了近10年的战后复兴,整个日本经济从20世纪50年代中期进入了高速增长阶段。

东京首都圈规划修订过程及其成果评价——以第1~3次首都

圈基本规划为对象

赵城琦;后藤秀昭;田中滋夫

【期刊名称】《城市与区域规划研究》

【年(卷),期】2012(5)1

【摘要】本文为日本都首都圈基本规划的变迁为对象,通过对第一手资料的文献研究。

从制定东京都首都圈基本规划的背景开始,重点对第1~3次的首都圈基本规划内容、修订的历史背景及其成果进行了分析和比较。

通过研究,明确了现在形成的东京都首都圈的“多极分散型网状结构”的早期规划的基础和变迁过程。

【总页数】23页(P124-146)

【关键词】东京首都圈;首都圈基本规划

【作者】赵城琦;后藤秀昭;田中滋夫

【作者单位】早稻田大学都市地域研究所

【正文语种】中文

【中图分类】O157.5

【相关文献】

1.京津冀协同发展与日本的经验——以首都圈规划为中心 [J], 乌兰图雅;

2.日本首都圈整备开发和规划制度的变迁及其影响——以广域规划为例 [J], 游宁龙;沈振江;马妍;邹晖;

3.日本首都圈整备开发和规划制度的变迁及其影响——以广域规划为例 [J], 游宁

龙;沈振江;马妍;邹晖

4.东京首都圈规划发展及启示 [J], 罗玉竹;凌威

5.东京广域首都圈构想及对我国大都市圈规划编制的启示 [J], 马璇;张振广

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

⽇本的三⼤都市圈整备⽇本的三⼤都市圈整备刘昌黎1.三⼤都市圈整备三⼤都市圈整备⾸先是从东京圈即⾸都圈整备开始的,1958年,⽇本政府制定了⾸都圈整备的第⼀次基本计划,其后到1999年共制定了5个⾸都圈整备基本计划;近畿圈整备是从1965年开始的,到1988年共制定了4个近畿圈整备基本计划;中部圈整备是从1968年开始的,到1988年共制定了3个中京圈整备基本计划。

上述计划虽然都是指导性计划,不是指令性计划,但其实施不仅使三⼤都市圈特别是东京圈⼈⼝过密和产业过度集中的趋势得到了⼀定程度的缓解,⽽且还取得了⼀定的成效。

2.⾸都圈整备⾸都圈整备是根据1956年制定的《⾸都圈整备法》⽽实施的,整备的⾏政机构是国⼟审议会⾸都圈整备特别委员会,第⼀次计划制定于1958年7⽉,当时的对象地区是以东京市中⼼为圆⼼的半径100公⾥以内的范围。

从1968年的第⼆次计划起,对象地区就改为包括东京都、埼⽟县、千叶县、神奈川县、茨城县、枥⽊县、群马县和⼭梨县的1都7县,其⾯积为36 884平⽅公⾥,占全国总⾯积的9.8%。

关于⾸都圈⼈⼝规模,第⼀次计划的⽬标是1965年2 660万⼈,第⼆次计划的⽬标是1975年3 310万⼈,第三次计划的⽬标是1985年3 800万⼈,第四次计划的⽬标是2000年4 090万⼈,第五次计划的⽬标是2011年达到4 190万⼈后转为减少,2015年将减少为4 180万⼈。

由上述可见,⾸都圈的⼈⼝⾮但没有因整备⽽减少,反⽽越来越多了。

1995年,⾸都圈的实际⼈⼝为4 040万⼈,占全国的32.2%。

3.第五次⾸都圈整备基本计划第五次⾸都圈整备基本计划是1999年3⽉制定的,计划期间为1999-2015年,其基本内容如下:(1)⾸都圈应该发挥的作⽤⾸都圈应该发挥的主要作⽤是:维持⽇本国际竞争⼒,增强⽇本经济社会活⼒;⽀援国内外的各种联合活动;重视⾃然环境,创造环境协调型的地域结构和⽣活⽅式;形成安全⽽舒适的⽣活空间,确保4 000万市民的美好⽣活。