历史2016部编版七上第16课 三国鼎立教案

- 格式:doc

- 大小:81.00 KB

- 文档页数:3

第16课《三国鼎立》教学设计一、【内容标准】内容要点:官渡之战、赤壁之战;三国鼎立。

认知提示:理解以少胜多战役中的智慧。

解读: 黄巾起义使得东汉政权名存实亡。

在镇压起义的过程中,各地官僚趁机扩张势力,形成割据。

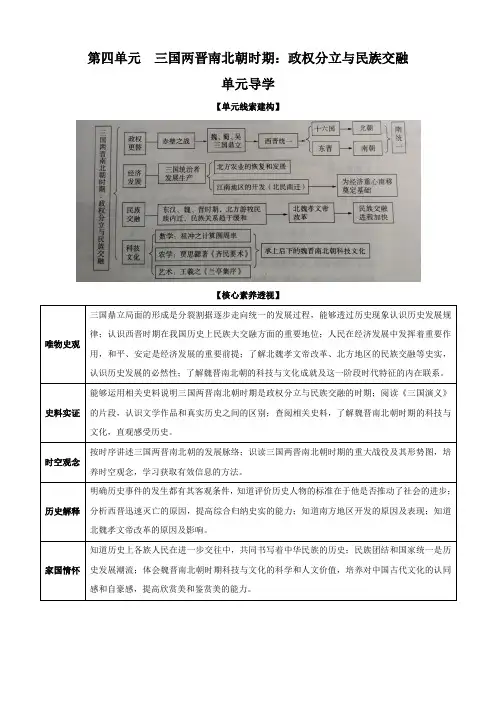

三国鼎立局面的形成是分裂割据逐步走向统一的发展过程。

从另一个角度看,三国鼎立创造了相对稳定的社会环境,三国均采取积极有效的措施,在对抗中进步,在竞争中发展,从而推动了经济、政治、文化的恢复和发展。

二、【教材内容分析】《三国鼎立》一课是部编教材七年级历史上册第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融第一课,主要介绍了国家从分裂到局部统一的过渡时期的历史。

本课涉及的三国鼎立一段史实是东汉末年军阀割据混战的必然结果,它的形成,实现了几个大范围的局部统一,是历史的一大进步,也是历史发展的必然趋势。

三国鼎立局面的形成为之后我们学习“西晋的统一”奠定了基础,因而成为了从东汉末年分裂割据走向全国统一过渡过程中的关键一环,起着重要的历史作用。

三、【学情分析】本课内容的学习对象是初一学生。

由于特殊的年龄阶段,学生显著的心理特征表现为抽象思维能力较弱,对历史人物的认识呈现出单一和片面的特点。

由于三国故事家喻户晓,有关三国的网络游戏也很流行,因此学生学习起来兴趣浓厚,能够把课外的已有的历史知识和教材的新知识结合起来。

本课教学比较容易创设历史情境、问题情境。

四、【教学目标】根据初中历史《课程标准》、教材内容和学生实际,设计本课的导学目标为:1、识记与理解:记住官渡之战和赤壁之战的时间、交战双方和战争结果;官渡之战和赤壁之战的特点及其对历史发展的重要影响;知道魏、蜀、吴三国的建立者、建国时间、国号和都城。

理解三国鼎立局面的影响。

2、能力和方法:通过对曹操在官渡之战和赤壁之战中一胜一败原因的分析及三国鼎立对历史发展影响的分析,培养学生透过现象抓本质及分析历史问题的能力。

通过对曹操、诸葛亮等人物的评价,培养学生用唯物史观正确评价历史人物的能力和方法。

部编本七年级历史上册第16课《三国鼎立》教案3篇Lesson 16 Lesson 16 of history of Grade 7 history of the Three Kingdoms部编本七年级历史上册第16课《三国鼎立》教案3篇前言:历史是对人类社会过去的事件和活动,以及对这些事件行为有系统的记录、研究和诠释。

历史是客观存在的,无论文学家们如何书写历史,历史都以自己的方式存在,不可改变。

是记载和解释作为一系列人类进程历史事件的一门学科。

本教案根据历史课程标准的要求和针对教学对象是高中生群体的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划、并以启迪发展学生智力为根本目的。

便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:三国鼎立范文通用版2、篇章2:三国鼎立模板标准版3、篇章3:三国鼎立范文标准版篇章1:三国鼎立范文通用版〖教学目标〗知识与能力:知道三国鼎立局面形成过程中的著名历史人物曹操、诸葛亮,了解文学描写和历史真实之间的不同。

了解历史上著名的战役――官渡之战与统一北方的关系、赤壁之战与三国鼎立局面形成的关系。

简述三国鼎立局面的形成过程及它对历史发展的影响。

指出三国的大概地理位置,提高识图的能力。

过程与方法:学生通过课前查找与本课相关的历史材料,学会收集有效信息的方法,从而培养他们自主学习的良好习惯,及解决问题的能力。

学生通过表演课本剧,加深对有关历史知识的理解,从而学会分析历史事件的正确方法,为以后学好历史打下基础。

学生通过课堂分组讨论,学会与他人合作交流、共同探索知识的能力,并能得出简单的结论。

情感态度与价值观:通过历史情境想像,使学生感受分裂割据混战给人民带来的巨大痛苦,进而产生对和平的向往,认识到国家统一是历史发展的必然趋势。

通过学习从东汉末年军阀割据到三国鼎立局部统一局面的形成这一历史过程,了解曹操、诸葛亮作为我国历史上杰出的政治家、军事家,对我国历史进步所起的作用。

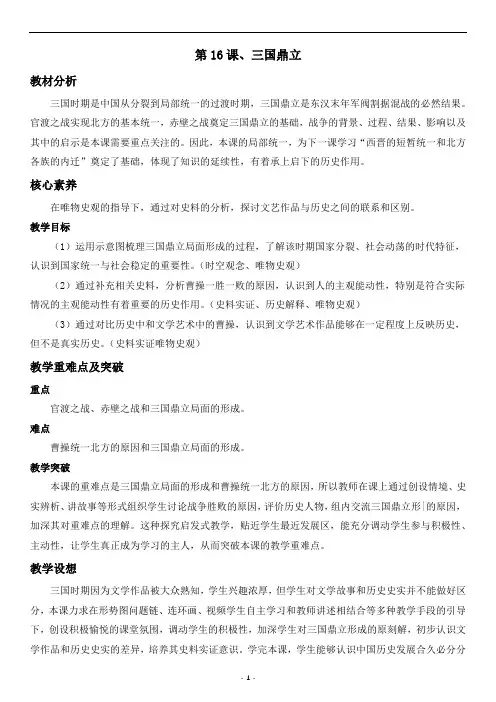

第16课、三国鼎立教材分析三国时期是中国从分裂到局部统一的过渡时期,三国鼎立是东汉末年军阀割据混战的必然结果。

官渡之战实现北方的基本统一,赤壁之战奠定三国鼎立的基础,战争的背景、过程、结果、影响以及其中的启示是本课需要重点关注的。

因此,本课的局部统一,为下一课学习“西晋的短暂统一和北方各族的内迁”奠定了基础,体现了知识的延续性,有着承上启下的历史作用。

核心素养在唯物史观的指导下,通过对史料的分析,探讨文艺作品与历史之间的联系和区别。

教学目标(1)运用示意图梳理三国鼎立局面形成的过程,了解该时期国家分裂、社会动荡的时代特征,认识到国家统一与社会稳定的重要性。

(时空观念、唯物史观)(2)通过补充相关史料,分析曹操一胜一败的原因,认识到人的主观能动性,特别是符合实际情况的主观能动性有着重要的历史作用。

(史料实证、历史解释、唯物史观)(3)通过对比历史中和文学艺术中的曹操,认识到文学艺术作品能够在一定程度上反映历史,但不是真实历史。

(史料实证唯物史观)教学重难点及突破重点官渡之战、赤壁之战和三国鼎立局面的形成。

难点曹操统一北方的原因和三国鼎立局面的形成。

教学突破本课的重难点是三国鼎立局面的形成和曹操统一北方的原因,所以教师在课上通过创设情境、史实辨析、讲故事等形式组织学生讨论战争胜败的原因,评价历史人物,组内交流三国鼎立形|的原因,加深其对重难点的理解。

这种探究启发式教学,贴近学生最近发展区,能充分调动学生参与积极性、主动性,让学生真正成为学习的主人,从而突破本课的教学重难点。

教学设想三国时期因为文学作品被大众熟知,学生兴趣浓厚,但学生对文学故事和历史史实并不能做好区分,本课力求在形势图问题链、连环画、视频学生自主学习和教师讲述相结合等多种教学手段的引导下,创设积极愉悦的课堂氛围,调动学生的积极性,加深学生对三国鼎立形成的原刻解,初步认识文学作品和历史史实的差异,培养其史料实证意识。

学完本课,学生能够认识中国历史发展合久必分分久必合,但总体趋于统一的历史规律。

第16课《三国鼎立》教案一、新课程标准知道官渡之战、赤壁之战等史事及三国鼎立局面的形成。

二、内容分析本课主要介绍了国家从分裂到局部统一的过渡时期的历史,主要围绕三部分内容展开,即官渡之战、赤壁之战、魏蜀吴的建立及发展。

三部分内容之间因果相连,在一些重大战役的作用之下,曹操、刘备和孙权的势力逐步崛起,进而形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。

三国鼎立是东汉末年军阀割据混战的必然结果,它的形成,实现了几个大范围的局部统一,为下一课学习内容西晋的统一奠定了基础,体现了历史的延续性,起着承上启下的作用。

三、教学目标1.了解官渡之战、赤壁之战的基本史事,知道影响战役成败的原因,同时能够正确认识文学作品和真实历史之间的区别;(时空观念、史料实证)2.知道三国鼎立形成及发展的基本史事,认识到三国鼎立实现了局部统一,为最终统一奠定了基础,因此是历史的进步。

(时空观念、唯物史观)四、教学过程(一)新课导入播放视频:流行音乐《曹操》教师引导:同学们,林俊杰的这首《曹操》大家应该都听过。

那这首歌曲描述的是哪一个历史时期呢?没错,正是乱世纷争的三国时期。

其实三国时期大家应该都不陌生啊,多多少少会从影视作品、小说当中了解到一些,比如刚才视频里面出现的《三国演义》片段。

那么《三国演义》中的故事是真实的历史吗?三国鼎立的局面又是如何形成的呢?(二)新课讲授1.官渡之战(1)背景:【历史回顾】结合图片,回顾东汉末年处于怎样的局面?答:①东汉后期形成外戚与宦官交替专权的局面,政治腐败。

②公元184年,黄巾起义爆发,沉重打击了东汉的统治。

③黄巾起义后,改刺史为州牧,州牧在地方拥兵自重,形成军阀割据的局面。

【过渡语】当今天下,群雄并据,该如何在其中脱颖而出?(2)曹操势力的壮大:【自主学习】阅读教材,说说曹操是怎样发展壮大的?①政治上:挟天子以令诸侯,取得了政治主动权;②用人上:招揽各种人才;③军事上:收编投降的青州黄巾军精锐,壮大了队伍;④经济上:实行屯田,组织军队和流亡的民众从事农业生产。

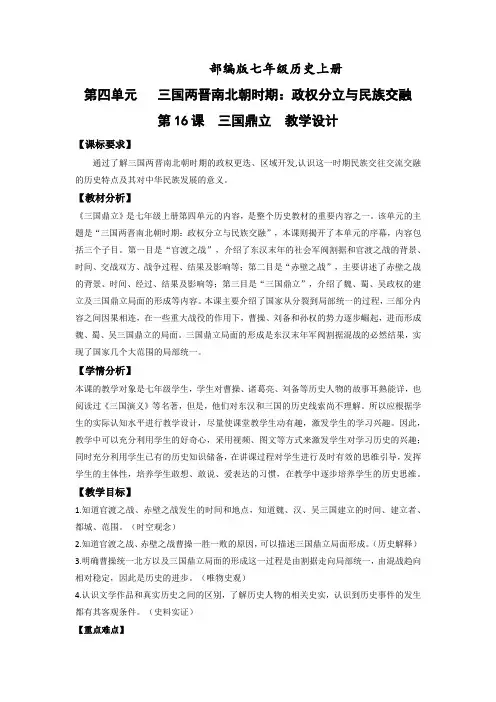

部编版七年级历史上册第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融第16课三国鼎立教学设计【课标要求】通过了解三国两晋南北朝时期的政权更迭、区域开发,认识这一时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义。

【教材分析】《三国鼎立》是七年级上册第四单元的内容,是整个历史教材的重要内容之一。

该单元的主题是“三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融”,本课则揭开了本单元的序幕,内容包括三个子目。

第一目是“官渡之战”,介绍了东汉末年的社会军阀割据和官渡之战的背景、时间、交战双方、战争过程、结果及影响等;第二目是“赤壁之战”,主要讲述了赤壁之战的背景、时间、经过、结果及影响等;第三目是“三国鼎立”,介绍了魏、蜀、吴政权的建立及三国鼎立局面的形成等内容。

本课主要介绍了国家从分裂到局部统一的过程,三部分内容之间因果相连,在一些重大战役的作用下,曹操、刘备和孙权的势力逐步崛起,进而形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。

三国鼎立局面的形成是东汉末年军阀割据混战的必然结果,实现了国家几个大范围的局部统一。

【学情分析】本课的教学对象是七年级学生,学生对曹操、诸葛亮、刘备等历史人物的故事耳熟能详,也阅读过《三国演义》等名著,但是,他们对东汉和三国的历史线索尚不理解。

所以应根据学生的实际认知水平进行教学设计,尽量使课堂教学生动有趣,激发学生的学习兴趣。

因此,教学中可以充分利用学生的好奇心,采用视频、图文等方式来激发学生对学习历史的兴趣;同时充分利用学生已有的历史知识储备,在讲课过程对学生进行及时有效的思维引导,发挥学生的主体性,培养学生敢想、敢说、爱表达的习惯,在教学中逐步培养学生的历史思维。

【教学目标】1.知道官渡之战、赤壁之战发生的时间和地点,知道魏、汉、吴三国建立的时间、建立者、都城、范围。

(时空观念)2.知道官渡之战、赤壁之战曹操一胜一败的原因,可以描述三国鼎立局面形成。

(历史解释)3.明确曹操统一北方以及三国鼎立局面的形成这一过程是由割据走向局部统一,由混战趋向相对稳定,因此是历史的进步。

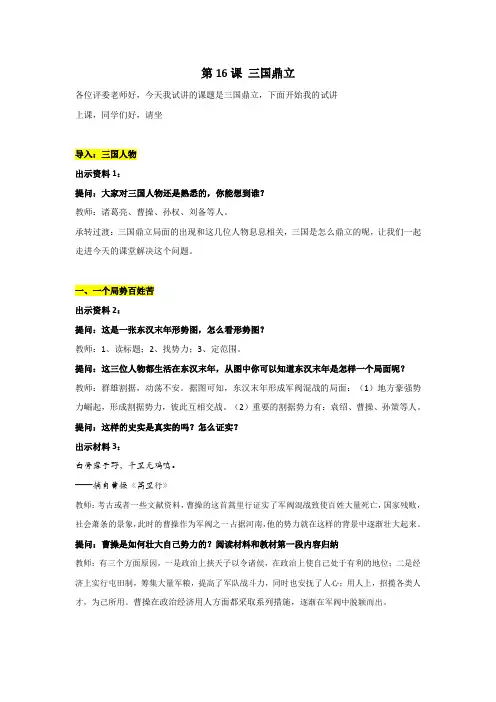

第16课三国鼎立各位评委老师好,今天我试讲的课题是三国鼎立,下面开始我的试讲上课,同学们好,请坐导入:三国人物出示资料1:提问:大家对三国人物还是熟悉的,你能想到谁?教师:诸葛亮、曹操、孙权、刘备等人。

承转过渡:三国鼎立局面的出现和这几位人物息息相关,三国是怎么鼎立的呢,让我们一起走进今天的课堂解决这个问题。

一、一个局势百姓苦出示资料2:提问:这是一张东汉末年形势图,怎么看形势图?教师:1、读标题;2、找势力;3、定范围。

提问:这三位人物都生活在东汉末年,从图中你可以知道东汉末年是怎样一个局面呢?教师:群雄割据,动荡不安。

据图可知,东汉末年形成军阀混战的局面:(1)地方豪强势力崛起,形成割据势力,彼此互相交战。

(2)重要的割据势力有:袁绍、曹操、孙策等人。

提问:这样的史实是真实的吗?怎么证实?出示材料3:白骨露于野,千里无鸡鸣。

——摘自曹操《蒿里行》教师:考古或者一些文献资料,曹操的这首蒿里行证实了军阀混战致使百姓大量死亡,国家残败,社会萧条的景象,此时的曹操作为军阀之一占据河南,他的势力就在这样的背景中逐渐壮大起来。

提问:曹操是如何壮大自己势力的?阅读材料和教材第一段内容归纳教师:有三个方面原因,一是政治上挟天子以令诸侯,在政治上使自己处于有利的地位;二是经济上实行屯田制,筹集大量军粮,提高了军队战斗力,同时也安抚了人心;用人上,招揽各类人才,为己所用。

曹操在政治经济用人方面都采取系列措施,逐渐在军阀中脱颖而出。

二、两场战役定格局承转过渡:在曹操崛起的过程中有两场重要的战役,不仅改变了他的一生,同时也改写了历史进程。

一场是官渡之战,另一场是赤壁之战。

提问:看这两幅战争示意图,能否找到共同点?教师:在战役中都采用了声东击西的战术,都运用了火攻,两次都围绕水打,以上都是可以从图中观察到的。

出示资料4:提问:接下来,大家根据这张表格,阅读教材,找到两场战役其他关键的信息,并完成表格内容。

教师:有请同学回答一下,这两场战役有什么特点?特点都是以少胜多,但结果对曹操完全不同。

《三国鼎立》教材分析本课属于第四单元政权分离与民族融合的一刻,介绍了国家从分裂到局部统一的过渡时期的历史。

东汉末年,外戚和宦官专权,社会黑暗,爆发了农民起义,出现了割地一方的军阀,相互征战,占领地盘,通过官渡之战、赤壁之战、最终形成三股强大的势力,导致三国局面形成。

本课中学习曹操雄才大略,诸葛亮鞠躬尽瘁、死而后已和三国时期各国为历史的发展做出自己的贡献。

为下一课西晋的统一奠定了基础,起到承上启下的作用。

教学目标【知识与能力目标】1、知道三国鼎立局面形成过程中的著名历史人物曹操、诸葛亮,了解文学描写和历史真实之间的不同。

2、了解历史上著名的战役官渡之战、赤壁之战的历史作用,三国鼎立局面形成的史实。

3、简述三国鼎立局面的形成过程。

【过程与方法目标】通过本课学习,联系三国一书,提高对历史事实的文学作品分辨能力,从历史人物身上吸取经验教训,完善自我。

能够分析官渡之战、赤壁之战,三国形成的过程,并列表总结有利于培养归纳能力。

【情感态度价值观目标】1、通过历史情境想象,使学生感受分裂割据混战给人民带来的巨大痛苦,进而产生对和平的向往,认识到国家统一是历史发展的必然趋势。

2、通过从东汉末年军阀割据到三国鼎立局部统一局面的形成,了解曹操、诸葛亮作为我国历史上杰出的政治家、军事家,对我国历史进步所起的作用。

学生能从历史人物身上,找出自己的优缺点,达到读书明智的作用。

加强爱国主义教育。

教学重难点【教学重点】官渡之战、赤壁之战、三国鼎立的形成【教学难点】曹操统一北方的原因和三国鼎立局面的形成(背景、特点、影响)课前准备1.多媒体课件;2.学生完成相应预习内容。

教学过程:一、激趣导学“兴趣是最好的老师”。

学习兴趣是学习动机中的重要成分,是学习动机中最现实,最活跃的因素。

是推动学生产生寻求知识,从事学习活动的强大心理动因。

播放《桃园三结义》的视频,以及介绍与有关三国的书籍和电视剧。

设疑:说一说你知道的这一时期的英雄(一时多少豪杰)曹操、诸葛亮、刘备、关羽、张飞。

第16课三国鼎立-部编版七年级历史上册教案一、教学目标1.学习三国时期的历史背景和主要人物;2.了解三国鼎立的形成背景和过程;3.分析三国鼎立的影响。

二、教学重点1.三国鼎立的形成背景和过程;2.分析三国鼎立的影响。

三、教学难点1.通过分析三国鼎立的影响,理解三国时期对中国历史的影响;2.把握三国时期的历史事件、人物和文化背景。

四、教学过程1. 导入环节讲师介绍三国时期的历史背景,引起学生兴趣并了解学生对三国时期的原始认识。

2. 内容讲解2.1 三国时期的历史背景三国时期是中国南北朝时期的前一个时期,距今已有1500余年。

三国时期是中国历史上的一个重要时期,这一时期形成了三个势力的局面:曹魏、蜀汉和吴国。

这一时期经历了众多的战争和政治变革,有许多著名的历史事件、人物和文化背景。

2.2 三国鼎立的形成背景和过程三国鼎立的形成背景与末代汉朝的衰落有关。

随着时局的恶化,汉朝统治越来越不得人心,加上外族侵略和自然灾害等原因,导致了汉朝的衰落。

而曹魏、蜀汉和吴国的崛起,则是由于一些因素的叠加,比如领导人才能、政治稳定、加入新式装备、提高人民福祉等等。

具体过程为:建安二十一年,赤壁之战后,曹操单独掌握中央权力,实行储君制,这引发了曹操家族内部的政治斗争。

曹操死后,曹丕继位,成为王朝的实际掌权者,正式建立曹魏王朝。

同时,蜀汉刘备集结势力,重整旗鼓,为建立自己王朝而发展军事力量。

经过白帝城之战和夷陵之战,蜀汉终于占据巴蜀地区。

吴国孙权也抓住时机,在曹操家族的分裂中,发动战争,夺取了一部分地盘并建立了吴国。

2.3 分析三国鼎立的影响三国鼎立对中国历史产生了深远的影响,主要表现在以下几个方面:1.政治:三国鼎立之后,中央政权的实力相互制衡,形成了“分而治之”的局面;2.经济:三国时期的经济发展不平衡,南方地区经济比较繁荣,北方地区经济则相对较差;3.文化:三国时期,文化出现了各种形式的流变和分化,如诗、歌、戏曲、绘画等;4.军事:三国时期的军事科技得到了大规模的发展和应用,在中国军事史上留下了重要的一笔;5.人物:三国时期留下了许多著名的历史人物,如诸葛亮、关羽、张飞、赵云、吕布、孙权、周瑜、鲁肃等。

拓展:评价曹操。

曹操眼中的曹操:

曹操说:……设使国家无有孤,

不知当几人称帝,几人称王。

——《让县自明本志令》

名人眼中的曹操:

说曹操是白脸奸臣,书上这么写,剧里这么演,老百姓这么说,那是封建正统观念制造的冤案……这个案要翻……

——毛泽东

……其实曹操是一个很有本事的人,至少是一个英雄。

我虽不是曹操一党,但无论如何,总是非常佩服他。

——鲁迅

百姓眼中的曹操:

宁可我负天下人,勿天下人负我。

乱世奸雄,治世之能臣。

你眼中的曹操?

学生发表自已观点。

教师总结,并指出评价历史人物标准。

首先,一分为二,从其功、过两方面去评价。

要看他一生的主流是否推动了社。

第16课三国鼎立教材分析本课为统编版七年级历史上册第四单元第一课,是重要章节。

教材紧紧贴合新课标要求,介绍了官渡之战、赤壁之战以及三国鼎立局面形成的基本史实。

教材以时间为线索,图文并茂,因果关系明确,尤其对赤壁之战的描述十分细致生动,便于教师授课也有利于学生理解掌握。

但同时,三国鼎立局面形成和官渡之战、赤壁之战二者中间跳跃性较大,学生理解联系稍显困难,需要教师对教材予以适当补充。

使学生认识到官渡之战为统一北方奠基,赤壁之战为三国鼎立局面的出现奠基,三国鼎立局面的出现使分裂的中国走向局部的统一,都为西晋的最终统一打下了良好的基础,为下一节授课做好铺垫。

学情分析首先,七年级学生好奇心强,求知欲高,思维较活跃。

通过半个学期的历史学习,七年级学生初步掌握了基本的历史学习方法,具有一定的逻辑思维能力。

同时,部分已经培养了较好的学习习惯,听课效率和做笔记的能力都有了提高。

其次,对于本课《三国鼎立》的知识,七年级学生在小学语文、课外阅读及相关影视作品中都有相当了解,有一定的知识积累。

这些都有利于课堂的开展。

但是,七年级学生辩证思考能力有待提高,学习的深度不够,需要教师加以引导和培养。

同时,部分文学作品和影视作品对历史人物的刻画难免脸谱化,这就需要教师在课堂中予以纠正,引导学生做到客观公正,一分为二,辩证全面地看待和评价历史与历史人物,认识历史史实和历史小说的区别。

教学目标时空观念:学生能够自己阅读教材、查阅资料等多种途径获取史料,掌握官渡之战、赤壁之战、三国鼎立等基本事实。

通过对曹操的评价,学生掌握正确评价历史人物的方法。

通过绘制三国鼎立示意图,标注时间、地点、建立者,增强学生时空观念。

史料实证:通过文字和图片史料,分析魏蜀吴各自的优势,理解三国鼎立局面形成的原因,认识到这种短暂的平衡必将随着一方势力增强而被打破,为西晋的统一奠定了基础,从而培养学生史料实证和历史解释能力。

通过学习主要历史人物的事迹,学生得出以下认识:谦虚使人进步;要树立远大理想等。

第四元:三国两晋南北朝期:政分立与民族交融第 16三国鼎立知道赤壁之和三国鼎立场面的形成。

知与技术1.能述官渡之和赤壁之并解析出各自的影响。

2.能列表魏蜀吴三个政建立的、建立者、国都。

3.认识三国展的大要。

程与方法1.通官渡之和赤壁之相关知的,学会列表的方法。

2.通两次役曹操一一原因的解析,提高学生解析史象,透象抓住本的能力。

感情、度与价1.通三国鼎立场面形成原因的解析,使学生到每一史事件的生都有其客条件,但是人的主能性也起重要作用。

2.通曹操的解析和价,使学生到价史人物,主要看他可否推了社会步和生力的展。

重点赤壁之和三国鼎立场面的形成。

点曹操一北方的原因和三国鼎立场面的形成。

1.回思虑:“ 江逝水,浪花淘尽英雄⋯⋯”在末年,什么会涌出像曹操、葛亮、刘、关羽、、云、、周瑜等这样多的英雄豪杰?他都有什么的作?后世有什么的影响?曹操、刘和都是叱咤云的人物,而且有那么多的人才他出划策,什么到来却依旧要三分天下呢?他之生了哪些激?三国是指哪三个政?分是在什么候、什么地方建立的?开国君主都是?着些,我从一的学中找答案吧。

一、官渡之战1.创立情境,深入学习:我们要研究三国形成的历史,就要认识东汉末年的情况。

长远混战带给人民无尽的灾祸和悲伤,同时也使北方的社会生产遇到严重的破坏。

人口集中的黄河中下游地区,出现了“白骨露于野,千里无鸡鸣”的现象。

在这种情况下,人民期望早日结束战乱,过上和平平定的生活。

那么,是谁适应历史的潮流、适应人民的梦想,结束了这种战乱场面呢?( 曹操 )曹操能谋善断,很有眼光,以一致天下为己任,是我国古代优秀的政治家、军事家、诗人。

他用诗抒发了自己远大的政治理想,“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已” 。

从这句诗中,我们能够看出曹操怎样的理想?(怀有壮心壮志,想要一致天下)【问题研究】曹操要一致天下,必先一致北方,为实现其远大理想,曹操做了哪些准备?答案提示:政治上:把汉献帝从国都洛阳接到许、重视人才;农业生产上:实行屯田,组织军队和流亡的民众从事农业生产。

第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融第16课三国鼎立一、识记与理解掌握官渡之战和赤壁之战的历史作用、曹操能够统一北方的原因、赤壁之战曹操失败的原因以及三国鼎立局面形成的原因。

二、过程与方法教学过程以学生为主体,通过创设情景、讲故事、讨论等方式,采用探究启发式教学,贴近学生最近发展区,充分调动学生参与教学的积极性和主动性。

三、情感态度价值观通过对曹操、诸葛亮等历史人物的分析和评价,使学生认识到评价历史人物时,主要应该看他是否推动了社会进步和生产力的发展;认识在三国鼎立局面形成的过程中,曹操、诸葛亮、刘备、孙权等人起了重大的作用,使学生进一步理解杰出人物对推动历史发展进程所起的作用。

重点:官渡之战、赤壁之战和三国鼎立局面的形成。

难点:赤壁之战中曹操失败的原因。

【导入新课】教师多媒体播放《三国演义》片头曲。

放完后提问:同学们看过《三国演义》吗?刚刚播放的这首歌就是《三国演义》的片头曲。

这首歌让我们感受到东汉末年与三国时期英雄辈出、成败从容。

这是一段怎样的历史呢?今天就让我们来学习第16课三国鼎立。

【内容探究】一、官渡之战1.东汉末年,军阀混战,北方的社会生产遭到严重破坏,民不聊生,后来爆发了黄巾起义,在镇压黄巾起义的过程中,出现了不少割据一方的军阀,东汉政权名存实亡。

在北方众多军事集团中,最主要的有两个:曹操和袁绍。

从实力上讲,袁绍在各个方面都优于曹操,但是曹操却最终在一场决定性的战役中打败了袁绍,完成了北方的统一。

这场战役是什么?(官渡之战。

)2.教师指导学生看教材第74页《官渡之战形势图》以及第二段的内容,学生看完后,教师引导学生一起完成官渡之战概况表。

3•教师指导学生阅读课本第74页第一段的内容,问:曹操为什么能够以少胜多,打败袁绍统一北方呢?(政治上:“挟天子以令诸侯”;招揽人才。

经济上:垦荒屯田,重视农业生产。

)4.教师讲解:官渡之战以后,曹操陆续消灭了袁绍的残余力量,又陆续消灭了一些军阀,基本上统一了北方。

部编版七年级历史(上)《第16课三国鼎立》教学设计一. 教材分析部编版七年级历史(上)《第16课三国鼎立》主要讲述了东汉末年以来,我国历史上一个重要的时期——三国时期。

这一时期,曹操、刘备、孙权三个势力争霸天下,形成了三国鼎立的局面。

教材从曹操统一北方、赤壁之战、三国鼎立等方面展开,详细介绍了这一时期的历史事件和人物。

二. 学情分析七年级的学生对于历史故事和人物具有较强的兴趣,通过前面的学习,他们对历史已经有了初步的认识。

但对于三国时期的历史事件和人物,部分学生可能较为熟悉,部分学生可能较为陌生。

因此,在教学过程中,需要注重激发学生的学习兴趣,引导学生深入了解三国时期的历史。

三. 教学目标1.了解三国鼎立的形成过程,认识曹操、刘备、孙权三位主要历史人物。

2.掌握赤壁之战的历史意义,理解其在我国历史上的地位。

3.培养学生分析历史事件和人物的能力,提高历史素养。

四. 教学重难点1.教学重点:三国鼎立的形成过程,曹操、刘备、孙权三位主要历史人物。

2.教学难点:赤壁之战的历史意义,学生对历史事件和人物的深入理解。

五. 教学方法1.情境教学法:通过故事、图片、音乐等手段,营造生动的历史情境,激发学生的学习兴趣。

2.案例教学法:以曹操、刘备、孙权三位历史人物为例,分析他们的政治、军事才能,引导学生学会分析历史人物。

3.讨论法:学生分组讨论,促进学生对历史事件和人物的理解。

六. 教学准备1.课件:制作与本课内容相关的课件,包括图片、音频、视频等素材。

2.教案:编写详细的教学方案,明确每个环节的内容和时间安排。

3.学生活动材料:准备与课堂讨论相关的问题和案例。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示三国时期的地图,引导学生回顾之前所学的历史知识,为新课的学习营造氛围。

2.呈现(10分钟)讲述曹操统一北方的过程,展示相关的历史图片和资料,引导学生了解曹操的政治和军事才能。

3.操练(15分钟)分析赤壁之战的原因和过程,让学生了解这场战役在我国历史上的重要地位。

教材分析黄巾起义使得东汉政权名存实亡,在镇压起义的过程中,各地豪强趁机扩张势力,军阀割据混战,官渡之战为曹操统一北方奠定了基础,赤壁之战奠定了三国鼎立局面形成的基础。

三国鼎立局面的形成是分裂割据逐步走向统一的发展过程。

三国鼎立创造了相对稳定的社会环境,三国均采取了积极有效的措施,在对抗中进步、在竞争中发展,从而推动了政治、经济、文化的恢复和发展。

教学目标1.知道官渡之战、赤壁之战事件的背景。

(时空观念、史料实证、历史解释)2.知道官渡之战和赤壁之战的基本史实,对比分析两次战争中曹操一胜一败的原因。

(时空观念、史料实证)3.知道三国鼎立局面的形成,了解三国经济发展的状况。

认识到统一是历史发展的必然趋势,知道杰出人物对历史进步所起到的重要作用。

(唯物史观、家国情怀)教学重点和难点教学重点:官渡之战、赤壁之战、三国鼎立局面的形成教学难点:难点:三国鼎立的历史评价教学资源和教学方法(一)教学资源班级优化大师、导学案(二)教学方法利用文字资料和视频资料,小组讨论,学生主动参与学习,让教师成为课堂的促进者和帮助者。

问题式教学:教师设计问题,学生带着问题先自主学习。

教师出示相关材料,小组合作探究,组长带领学生梳理本课的学习思路,。

情境式教学:创设教学情境,营造课堂氛围,提高学习兴趣。

教学过程教学环节教师活动设计意图导入我是曹操,出生于今安徽亳州的一个官宦世家。

我早年任洛阳北部尉及议郎等职,因直言敢谏而得罪权贵,被贬为顿丘令。

东汉末年,天下大乱,群雄并起。

黄巾起义爆发后,我就招募义军,参与镇压起义军,初露锋芒。

在这乱世之中,我凭借自己的智慧和勇气,建立一番霸业。

在我的一生中,我写了很多诗,后人也写了很多诗词去回顾这段历史。

历史上东汉末年到三国时期到底是什么样子的呢?我和三国鼎立的形成有什么关系?接下来请跟我一起走进品诗话历史——三国鼎以曹操的口吻的创设情境,营造课堂氛围,引入本节课课题。

立。

新课讲述自主学习单:一、官渡之战1.曹操势力是怎样壮大的?2.官渡之战的背景?时间、交战双方、结果、特点、影响?二、赤壁之战1.赤壁之战的背景?时间、交战双方、结果、特点、影响?三、魏蜀吴的建立及发展1. 指出魏蜀吴三国建立的时间、建立者、都城?2.三国鼎立最终形成的标志是什么?3.魏蜀吴三国采取哪些措施发展经济?白骨露于野,千里无鸡鸣。

部编版七年历史上册第16课《三国鼎立》教学设计一. 教材分析部编版七年历史上册第16课《三国鼎立》主要讲述了东汉末年三国鼎立的局面。

这一课的内容包括:曹操统一北方、赤壁之战、三国鼎立的形成等。

教材通过生动的插图和详细的语言描述,使学生了解了三国时期的历史背景、主要事件和人物。

二. 学情分析学生在学习这一课时,可能对三国时期的历史人物和故事情节有一定的了解,但可能对历史背景和事件的发展顺序不够清楚。

学生可能对战争和军事策略感兴趣,但可能对历史意义的理解有所欠缺。

因此,在教学过程中,需要引导学生从宏观上把握三国鼎立的历史背景,同时激发学生对历史人物和故事情节的兴趣。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够了解东汉末年的历史背景,掌握曹操统一北方、赤壁之战和三国鼎立的形成等主要事件。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论等方式,培养学生的史料分析能力和历史思维能力。

3.情感态度与价值观:学生能够认识到三国鼎立局面对中国的历史发展产生了重要影响,激发学生对历史的兴趣和好奇心。

四. 教学重难点1.教学重点:曹操统一北方、赤壁之战和三国鼎立的形成等主要事件。

2.教学难点:对三国鼎立局面历史意义的理解和分析。

五. 教学方法1.讲授法:教师通过讲解,使学生了解三国鼎立的历史背景和主要事件。

2.讨论法:学生分组讨论,共同分析三国鼎立局面的意义和影响。

3.史料分析法:学生分析历史史料,理解三国鼎立的历史背景和事件发展。

六. 教学准备1.教材:部编版七年历史上册。

2.课件:教师根据教材内容制作课件,包括插图、历史人物和事件等。

3.史料:教师准备与三国鼎立相关的历史史料,供学生分析。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式引导学生回顾上一课的内容,如“东汉末年社会矛盾的激化导致了什么局面?”学生回答后,教师引出本课内容:“三国鼎立”。

2.呈现(10分钟)教师使用课件呈现三国鼎立的历史背景和主要事件,如曹操统一北方、赤壁之战等。

历史《三国鼎立》教案【优秀5篇】《三国鼎立》教学设计篇一[教学目标]1.知识与技能(1)引导学生掌握官渡之战和赤壁之战的历史作用、曹操能够统一北方的原因、赤壁之战曹操失败的原因以及三国鼎立局面形成的原因。

(2)通过对曹操一胜一败原因的分析提高学生分析历史现象,透过现象抓住本质的能力。

(3)通过对历史事实和文艺作品中描述的情节进行比较,提高学生对历史事实和文艺创作的分辨能力。

2.过程与方法(1)通过创设情景、角色表演、设身处地、史实辩析、讲故事、讨论战争胜败原因、评价历史人物、三国代表介绍本国经济等方式,采用探究启发式教学,充分调动学生参与教学的积极性、主动性,让学生真正成为学习的主人。

(2)通过层层设问使学生明白做人的道理,从历史人物的身上吸取经验教训,完善自我修养。

(3)通过自列表格或自画示意图的方法,掌握三国鼎立的史实,有利于培养学生的归纳能力。

3.情感态度与价值观(1)通过对三国鼎立局面形成原因的分析,使学生认识到每一历史事件的发生都有其客观条件,但是人们的主观能动性,特别是符合实际情况的主观能动性也起重要作用。

(2)官渡之战中袁绍的刚愎自用,不堪一击,曹操的善于用人、沉着冷静;赤壁之战中曹操的雄心勃勃,刘备、孙权的精心策划、同仇敌忾。

每一个历史人物都充满了生命的气息,从这些活生生的历史人物身上,学生们能很好地照出自己的优缺点,达到“读史明智”的目的。

[教学重点和难点]重点:赤壁之战和三国鼎立的形成。

难点:曹操统一北方的原因和三国鼎立局面的形成(背景、特点、影响)。

[教学设计思路]1.教材分析本课主要介绍了国家从分裂到局部统一的过渡时期的历史,主要围绕以下三块内容展开,即官渡之战、赤壁之战、三国鼎立。

三块内容之间因果相联,在一些重大战役的作用之下,曹操、刘备和孙权的势力逐步崛起,进而形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。

三国鼎立是东汉末年军阀割据混战的必然结果,它的形成,实现了几个大范围的局部统一,为下一课学习西晋的统一奠定了基础,体现了知识的延续性,起着承上启下的作用。

第四单元三国两晋南北朝时期:

政权分立与民族交融

第16课三国鼎立

一、识记与理解

掌握官渡之战和赤壁之战的历史作用、曹操能够统一北方的原因、赤壁之战曹操失败的原因以及三国鼎立局面形成的原因。

二、过程与方法

教学过程以学生为主体,通过创设情景、讲故事、讨论等方式,采用探究启发式教学,贴近学生最近发展区,充分调动学生参与教学的积极性和主动性。

三、情感态度价值观

通过对曹操、诸葛亮等历史人物的分析和评价,使学生认识到评价历史人物时,主要应该看他是否推动了社会进步和生产力的发展;认识在三国鼎立局面形成的过程中,曹操、诸葛亮、刘备、孙权等人起了重大的作用,使学生进一步理解杰出人物对推动历史发展进程所起的作用。

重点:官渡之战、赤壁之战和三国鼎立局面的形成。

难点:赤壁之战中曹操失败的原因。

【导入新课】

教师多媒体播放《三国演义》片头曲。

放完后提问:同学们看过《三国演义》吗?刚刚播放的这首歌就是《三国演义》的片头曲。

这首歌让我们感受到东汉末年与三国时期英雄辈出、成败从容。

这是一段怎样的历史呢?今天就让我们来学习第16课三国鼎立。

【内容探究】

一、官渡之战

1.东汉末年,军阀混战,北方的社会生产遭到严重破坏,民不聊生,后来爆发了黄巾起义,在镇压黄巾起义的过程中,出现了不少割据一方的军阀,东汉政权名存实亡。

在北方众多军事集团中,最主要的有两个:曹操和袁绍。

从实力上讲,袁绍在各个方面都优于曹操,但是曹操却最终在一场决定性的战役中打败了袁绍,完成了北方的统一。

这场战役是什么?(官渡之战。

)

2.教师指导学生看教材第74页《官渡之战形势图》以及第二段的内容,学生看完后,教师引导学生一起完成官渡之战概况表。

3.,打败袁绍统一北方呢?(政治上:“挟天子以令诸侯”;招揽人才。

经济上:垦荒屯田,重视农业生产。

) 4.教师讲解:官渡之战以后,曹操陆续消灭了袁绍的残余力量,又陆续消灭了一些军阀,基本上统一了北方。

[教师过渡]

教师出示材料:“既生瑜,何生亮?”这是赤壁之战中一位著名历史人物说的一句话。

“瑜”是谁?(周瑜。

)“亮”又是谁?(诸葛亮。

)赤壁之战又是怎么回事呢?现在我们来一起学习赤壁之战。

二、赤壁之战

1.教师讲解:曹操统一了北方,又想乘势统一全国。

但这时南方有两股势力可以和他相抗衡。

一个是江东的孙权,一个是依附于荆州的刘备。

割据江东的孙权,统治比较稳固。

依附于荆州的刘备,自称是东汉皇族的后裔,在军阀混战中,不甘寄人篱下。

他听说诸葛亮有安邦定国之策、济世安民之术,便请他出来相助,于是就有了“三顾茅庐”的故事。

2.教师展示课本第75页《赤壁之战形势图》并指导学生阅读教材第75、76页赤壁之战的相关内容,要求学生阅读教材后分组讨论整理,完成赤壁之战的概况表。

3.教师引导:官渡之战和赤壁之战都是我国古代以少胜多的著名战役。

这两次战争的主角都有曹操,却出现了不同的结局。

那么赤壁之战中军事上居于优势地位的曹操为什么会失败?(曹军来自北方,不习水战;曹操的骄傲自满情绪;孙刘联军采用正确战术。

)渗透情感教育:骄兵必败。

[教师过渡]

赤壁之战是三国鼎立局面形成的关键。

赤壁之战后,三方的力量对比发生了新变化。

曹操退守到黄河流域一带,不敢再轻易南下。

孙权在长江中下游的势力得到巩固。

刘备乘机占领了湖北、湖南的大部分地区,又向西占取四川、云贵地区。

这样,三个军阀的实力相当,谁也打败不了谁,但又都不具备统一全国的条件。

这样,后来就形成了三国鼎立的局面。

三、三国鼎立

1.教师展示第76页《三国鼎立形势图》并提问:“三国”是指哪三国?(魏、蜀、吴。

)

2.教师指导学生阅读第76页三国鼎立的相关内容,并要求学生分组合作完成三国鼎立概况表。

3.学以致用,,诸葛亮领兵攻打曹操,曹操率军迎敌。

诸葛亮身后的大旗上写着“蜀丞相诸葛”;曹操身后的大旗上大书一个“魏”字。

请你说说这幅画是否符合历史事实?(不符合。

)如果不符合,错在哪里?(曹操是东汉末年的人物,不是三国时期的历史人物。

)

4.教师讲解:三国鼎立局面是东汉末年以来军阀混战的结果,也是从分裂割据走向逐步统一的一个过渡阶段。

并存的三个政权,为了战胜对方,都采取了一系列措施恢复和发展生产,这些都推动了社会的进步,因此由东汉末年的军阀割据到三国鼎立局面的形成是历史的进步。

接下来,我们来学习三国的治理与开发。

5.教师可把学生分成三部分,代表三国,分别介绍三国经济恢复、发展的情况。

特别强调:三国时哪一政权和台湾有往来?学生回答后指出:这证明台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。

如今少数台独分子妄图把台湾从中国分裂出去,我们要同这种分裂行为作斗争。

【课堂小结】

教师:你从这幅图中,看到了什么?学生回答后指出:在中国历史发展的过程中,分裂只是暂时的。

天下大势是分久必合。

统一是历史发展的必然趋势。

但最后究竟是谁独霸天下,问鼎九州呢?我们将在下一课学习。

教学至此,请使用学案同步训练部分。