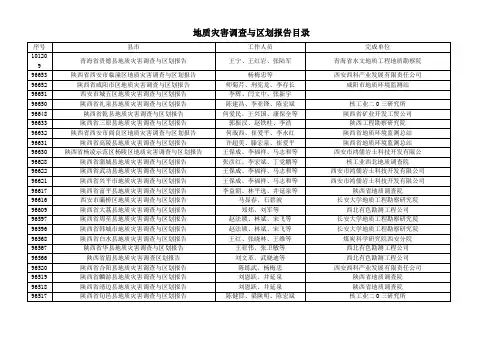

县(市)地质灾害调查与区划

- 格式:doc

- 大小:5.30 MB

- 文档页数:41

浙江省中小学校舍安全工程地质灾害隐患排查工作实施细则(国土资源厅)1 总则1.1 为保证全省中小学校舍安全工程的顺利实施,保障广大师生生命安全,根据《国务院办公厅关于印发全国中小学校舍安全工程实施方案的通知》(国办发[2009]34号)、《教育部等11部门关于印发〈全国中小学校舍安全工程实施细则〉等三个配套文件的通知》和《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省中小学校舍安全工程实施方案的通知》(浙政办发[2009]83号),特制定本细则。

1.2 本细则适用于全省中小学校舍安全工程的校舍场址地质灾害隐患排查工作的管理。

1.3 校舍场址地质灾害隐患排查,应符合国家有关法律法规和技术标准。

主要参照技术要求目录见附录1。

2 工作目标与主要任务2.1 按照省政府的统一部署,全面完成以地质灾害易发区内中小学校舍场址为重点的地质灾害隐患排查工作,查明全省中小学校址是否存在山体崩塌、滑坡、泥石流和地面塌陷等地质灾害隐患,评估分析地质灾害的危险性,并根据评估分析论证结果,提出治理或避险搬迁等处置意见。

2.2 主要任务:(1)通过资料搜集分析和现场调查,逐校排查本行政区内中小学校舍场址所处的地质环境条件和是否存在地质灾害隐患;(2)对存在地质灾害隐患的校舍场址,分析论证地质灾害危险性,划定危险区范围,查明危险区内建筑物及其他设施;(3)提出地质灾害治理或避险搬迁等处置意见。

3 范围与灾种3.1 排查范围为全省城市和农村、公办和民办、教育系统和非教育系统举办的各类各级中小学校,重点排查地质灾害易发区内已建中小学校舍场址。

位于地质灾害不易发区,但紧临丘陵山地边缘的和平原地区紧靠河、湖、库、海岸的中小学校舍场址也应列入排查范围。

3.2 排查灾种主要为山体崩塌、滑坡、泥石流和地面塌陷等突发性地质灾害。

4 基本要求4.1 校舍场址地质灾害隐患排查,应查明校舍场址遭受地质灾害威胁情况,坚持全面覆盖,不留死角。

4.2 校舍场址地质灾害隐患排查,采用资料搜集分析与现场调查相结合的方法,要充分利用现有的地质灾害调查、评估、勘查、治理等成果,必要时进行专项调查评估。

县(市)地质灾害调查与区划基本要求(国土资环发[2000]01号)一、目的为查明我国地质灾害严重县(市)的地质灾害隐患,划出地质灾害易发区,建立地质灾害信息系统,健全群专结合的监测网络,有计划地开展地质灾害防治,减少灾害损失,保护人民生命安全,开展县(市)地质灾害调查与区划。

二、调查县(市)的确定县(市)人民政府向省地矿行政主管部门提出申请,由省地矿行政主管部门根据灾害严格程度和资金可能分轻重缓急提出建议,由部审批列入年度计划。

三、工作原则调查工作要紧密结合防灾需要,突出“以人为本”,以突发性地质灾害为重点,不按测图比例尺定额平均布设调查点,而围绕有受灾危险的居民点及重要设施进行调查。

四、调查对象通过走访每一个城镇及行政村,结合地质环境条件确定调查对象。

重点调查可能产生崩塌、滑坡、泥石流而对居民点的安全造成威胁的斜坡、沟谷以及对村镇有威胁的地面塌陷、地裂缝隐患,同时兼顾公路、铁路、河流沿线地质灾害危险性的调查。

五、调查内容主要是调查发生地质灾害的危险性。

包括已发生的崩塌、滑坡泥石流、地面塌陷等的形成条件、发育特征、已造成的损失、复活的危险性、危害性以及潜在的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等对居民点及重要设施的威胁。

对斜坡,主要是调查斜坡的地层岩性、坡体结构、结构面组合特征、可能构成崩塌、滑坡的结构面押这界条件、坡体异常情况及附近人口、经济状况等,以此判断斜坡发生崩塌、滑坡、泥石流灾害的危险性及可能的影响范围;对滑坡,主要调查滑坡发生时间、灾情,物质组成、外形及规模、运动形式、滑速、滑距、诱发因素、复活迹象,已有防治措施,并提出今后防灾减灾建议。

对泥石流沟,主要是调查沟谷中松散物源量、植被发育状况、降水特征及降水量、汇水面积、沟谷纵坡降、沟口地貌、新老泥石流扇地形关系、以往灾情等判断沟谷发生泥石流的可能性。

对地面塌陷,主要调查已有塌陷的发育特征,形成的地质环境条诱发因素、发展趋势,已造成的和今扣可能发生的灾害情况,已采取的防治措施、效果,提出今后防治建议。

县(市)地质灾害调查与区划空间数据库系统建设技术要求1.主题内容与适用范围本技术要求规定了《县(市)地质灾害调查与区划空间数据库系统》所包含的内容,并对空间图形库、地质灾害数据库的结构、数据格式、图层、视图工程文件的命名及图元编号的结构等做了规定。

该要求适用于1:50000~1:250000地质灾害空间数据库的建立、地质灾害信息采集及空间数据库建设。

也可供其它比例尺地质灾害数字化图件编制参考。

2.引用标准及规定为保证数字化成果的共享,本技术要求的编写引用了部分标准和技术规定构成为本要求的条文,引用标准及规定为:GB/T2260-1999 中华人民共和国行政区划代码GB/T13923-92 国土基础信息数据分类与代码GB/T2808-81 全数字式日期表示法GB12328-90 综合工程地质图图例及色标DZ/T0197-1997 数字化地质图图层及属性文件格式国土资源部地质环境司《县(市)地质灾害调查与区划基本要求》国土资源部地质环境司《县(市)地质灾害调查与区划基本要求》实施细则3.基本术语本技术要求采用下列定义:3.1 图元图面上表示空间信息特征的基本单位,分为点、线、面三种类型。

3.2 图素空间信息中的各种实体类型,由代表各类实体的若干图元构成。

3.3 图层为了有效的管理和利用空间数据,将一类图素或性质相近的一组图素的空间数据放在一个要素层(图层)中,同一图层具有相同的属性结构。

每个不同的要素层分别存放在不同的文件中,一幅地图往往由若干个图层组成。

为便于区分,我们将具有相同属性结构的一个图形文件要素层称为‘图层’(或称‘物理图层’);将在同一要素层中细分的层称为‘内部图层’(或称‘逻辑图层’)。

13.4 图类地质灾害图内信息的专业分类。

3.5 数据项属性数据和数据库中不可再分的最小的单元。

3.6 数据类型定义数据项所表现的数据属性,如:字符型C,数值型N等。

3.7 属性表描述空间实体基本属性的数据集合。

县(市)地质灾害调查与区划空间数据库系统建设技术要求1.主题内容与适用范围本技术要求规定了《县(市)地质灾害调查与区划空间数据库系统》所包含的内容,并对空间图形库、地质灾害数据库的结构、数据格式、图层、视图工程文件的命名及图元编号的结构等做了规定。

该要求适用于1:50000~1:250000地质灾害空间数据库的建立、地质灾害信息采集及空间数据库建设。

也可供其它比例尺地质灾害数字化图件编制参考。

2.引用标准及规定为保证数字化成果的共享,本技术要求的编写引用了部分标准和技术规定构成为本要求的条文,引用标准及规定为:GB/T2260-1999 中华人民共和国行政区划代码GB/T13923-92 国土基础信息数据分类与代码GB/T2808-81 全数字式日期表示法GB12328-90 综合工程地质图图例及色标DZ/T0197-1997 数字化地质图图层及属性文件格式国土资源部地质环境司《县(市)地质灾害调查与区划基本要求》国土资源部地质环境司《县(市)地质灾害调查与区划基本要求》实施细则3.基本术语本技术要求采用下列定义:3.1 图元图面上表示空间信息特征的基本单位,分为点、线、面三种类型。

3.2 图素空间信息中的各种实体类型,由代表各类实体的若干图元构成。

3.3 图层为了有效的管理和利用空间数据,将一类图素或性质相近的一组图素的空间数据放在一个要素层(图层)中,同一图层具有相同的属性结构。

每个不同的要素层分别存放在不同的文件中,一幅地图往往由若干个图层组成。

为便于区分,我们将具有相同属性结构的一个图形文件要素层称为‘图层’(或称‘物理图层’);将在同一要素层中细分的层称为‘内部图层’(或称‘逻辑图层’)。

3.4 图类地质灾害图内信息的专业分类。

3.5 数据项属性数据和数据库中不可再分的最小的单元。

3.6 数据类型定义数据项所表现的数据属性,如:字符型C,数值型N等。

3.7 属性表描述空间实体基本属性的数据集合。

《县(市)地质灾害调查与区划基本要求》实施细则国土资源部地质环境司2000年3月1目录一、总则 1(一) 目地 1(二) 任务 1(三) 基本要求 1(四) 组织形式 2二、设计编制 3(一) 基本要求 3(二) 设计书提纲 4三、野外调查 5(一) 野外调查记录方式 5(二) 野外调查记录内容 5(三) 工作手图和清图填绘要求12四、群测群防网络建设12(一) 群测群防体系12(二) 监测网主要职责13(三) 工作内容14(四) 群测群防灾害体地选定14(五) 监测数据16五、室内资料分析整理16(一) 基本要求16(二) 地质灾害易发区划17(三) 地质灾害危险区划18(四) 地质灾害调查图件编制18(五) 报告编制21(六) 报告附件24 附件1 县市地质灾害调查表27 附件2 县市地质灾害调查与区划成果图图例36 附件3 地质灾害趋势预测模糊综合评判方法412一、总则(一)目地为查明我国地质灾害严重县(市)地地质灾害隐患,圈定地质灾害易发区和危险区,建立地质灾害信息系统,建立健全群专结合地监测网络,有计划地开展地质灾害防治,减少灾害损失,保护人民升命财产安全。

(二)任务1.對滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害点进行调查。

查清其分布范围、规模、结构特征、影响因素等。

2.“已人为本”,對所属县(市)地主要集镇、厂矿、重要交通沿线、重要工程设施潜再地地质灾害体进行调查。

3.建立地质灾害调查信息系统。

4.进行地质灾害分区评价,圈定易发区和危险区。

5.编制地质灾害防治区划(建议),协助当地政府建立地质灾害群测群防网络和编制地质灾害减灾预案。

6.结合调查成果,對所属县(市)有关人员进行地质灾害减灾知识培训,指导地质灾害地监测与预警。

(三)基本要求1.地质灾害调查,应再充分收集、利以已有资料地基础上进行。

收集资料内容包括区域地质、环境地质、第四纪地质、水文地质、工程地质、气象水文、植被,已及社會经济发展计划等。

《县(市)地质灾害调查与区划基本要求》实施细则国土资源部地质环境司2000年3月w. . .v目录一、总则 1(一) 目的 1(二) 任务 1(三) 基本要求 1(四) 组织形式 2二、设计编制 3(一) 基本要求 3(二) 设计书提纲 4三、野外调查 5(一) 野外调查记录方式 5(二) 野外调查记录内容 5(三) 工作手图和清图填绘要求12四、群测群防网络建设12(一) 群测群防体系12(二) 监测网主要职责13(三) 工作内容14(四) 群测群防灾害体的选定14(五) 监测数据16五、室内资料分析整理16(一) 基本要求16(二) 地质灾害易发区划17(三) 地质灾害危险区划18(四) 地质灾害调查图件编制18(五) 报告编制21(六) 报告附件24附件1 县市地质灾害调查表27附件2 县市地质灾害调查与区划成果图图例36附件3 地质灾害趋势预测模糊综合评判方法41 w. . .v一、总则(一)目的为查明我国地质灾害严重县(市)的地质灾害隐患,圈定地质灾害易发区和危险区,建立地质灾害信息系统,建立健全群专结合的监测网络,有计划地开展地质灾害防治,减少灾害损失,保护人民生命财产安全。

(二)任务1.对滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害点进行调查。

查清其分布范围、规模、结构特征、影响因素等。

2.“以人为本”,对所属县(市)的主要集镇、厂矿、重要交通沿线、重要工程设施潜在的地质灾害体进行调查。

3.建立地质灾害调查信息系统。

4.进行地质灾害分区评价,圈定易发区和危险区。

5.编制地质灾害防治区划(建议),协助当地政府建立地质灾害群测群防网络和编制地质灾害减灾预案。

6.结合调查成果,对所属县(市)有关人员进行地质灾害减灾知识培训,指导地质灾害的监测与预警。

(三)基本要求1.地质灾害调查,应在充分收集、利用已有资料的基础上进行。

收集资料内容包括区域地质、环境地质、第四纪地质、水文地质、工程地质、气象水文、植被,以及社会经济发展计划等。

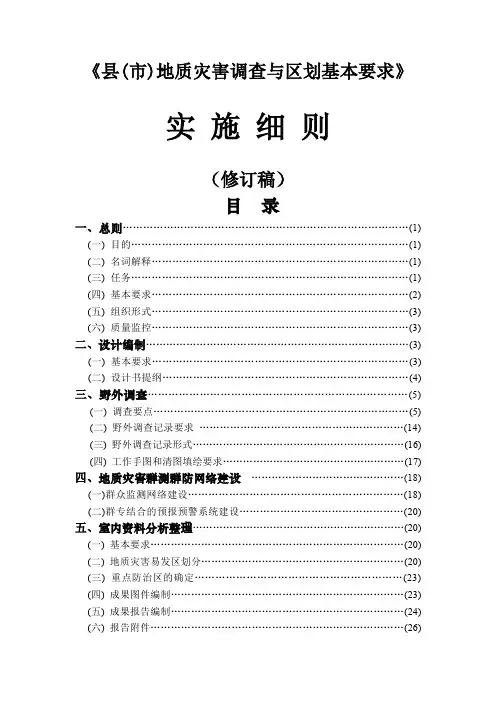

《县(市)地质灾害调查与区划基本要求》实施细则(修订稿)目录一、总则 (1)(一) 目的 (1)(二) 名词解释 (1)(三) 任务 (1)(四) 基本要求 (2)(五) 组织形式 (3)(六) 质量监控 (3)二、设计编制 (3)(一) 基本要求 (3)(二) 设计书提纲 (4)三、野外调查 (5)(一) 调查要点 (5)(二) 野外调查记录要求 (14)(三) 野外调查记录形式 (16)(四) 工作手图和清图填绘要求 (17)四、地质灾害群测群防网络建设 (18)(一)群众监测网络建设 (18)(二)群专结合的预报预警系统建设 (20)五、室内资料分析整理 (20)(一) 基本要求 (20)(二) 地质灾害易发区划分 (20)(三) 重点防治区的确定 (23)(四) 成果图件编制 (23)(五) 成果报告编制 (24)(六) 报告附件 (26)六、地质灾害信息系统建设 (27)附件1:县(市)地质灾害调查表附件2:县(市)地质灾害调查与区划成果图图例一、总则(一)目的为查明我国地质灾害严重县(市)的地质灾害隐患,划定地质灾害易发区,健全群专结合的监测网络,有计划地开展地质灾害防治,建立地质灾害信息系统,减少灾害损失,保护人民生命财产安全,开展县(市)地质灾害调查与区划。

(二)名词解释1、地质灾害:本细则所称地质灾害,包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

2、地质灾害隐患:本细则所称地质灾害隐患,包括可能危害人民生命和财产安全的不稳定斜坡、潜在滑坡、潜在崩塌、潜在泥石流和潜在地面塌陷,以及已经发生但目前还不稳定的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等。

3、灾情:本细则所称灾情为地质灾害的危害性,包括地质灾害造成的人员伤亡和直接经济损失。

4、险情:本细则所称险情为地质灾害隐患的潜在危害性,包括地质灾害隐患威胁的人数和威胁财产数(潜在经济损失)。

绪言西藏自治区八宿县位于青藏高原东部,伯舒拉岭北段、他念他翁山脉中段,行政区划隶辖昌都地区。

八宿县境内交通条件较好,318国道、214国道分别经过县境中南部和东部、省道边萨线在北部经过,另有然乌至察隅公路,除夏里、拥巴、瓦乡三乡外,其余各乡均有县乡公路相通;藏东地区唯一的空港——帮达机场位于该县东北部益清乡境内,是西藏与内地联系的交通枢纽。

八宿县位于“三江”流域高山峡谷地带,其东北部为高山宽谷地带,其平均海拔在4000m以上。

其余为高山峡谷地区,该地区地形切割强烈,高山峡谷相间。

县境内80%左右面积属怒江流域;余者属雅鲁藏布江流域。

全县以高原温带半干旱季风气候为主。

鉴于八宿县所处的特殊地形和气候条件,加之人类工程活动的加强,县境内的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害活动频繁,尤其是2002年7月18日因连续降雨,造成318国道怒江段诱发崩塌,致使一部小车,车毁人亡,致使5人死亡。

八宿县经济建设和人民财产安全造成极大威胁和危害。

为了减轻地质灾害所造成的损失,保护人民生命财产安全,西藏自治区国土资源厅根据中国地质环境监测院[2003]13号文件的精神和要求,结合昌都地区芒康县地质灾害的严重性、危害性及必要性,委托!!!!!!!!!!!(以下简称我院)承担了该项目工作任务。

一、目的、任务开展八宿县地质灾害调查与区划工作,本着“以人为本”的指导思想,把确保人民生命财产安全放在首位,旨在最大限度地减少灾害损失,提高全民防灾减灾意识。

目的在于查明八宿县地质灾害发育现状及隐患,划分地质灾害易发区,编制地质灾害防治规划,建立地质灾害信息系统,建立健全群专结合的监测网络,有计划有步骤地开展地质灾害防治,减少灾害损失,保护人民生命财产安全,为八宿县制定减灾、防灾、国土开发与整治、经济建设与社会发展规划及地质环境监测管理提供宏观决策依据,促进当地经济建设与地质环境协调发展。

主要任务有:1、查明八宿县地质灾害类型及其发育分布特征和危害现状。

防城港市人民政府办公室关于印发防城港市地质灾害易发区和隐患普查工作方案的通知文章属性•【制定机关】防城港市人民政府•【公布日期】2010.07.07•【字号】防政办发[2010]132号•【施行日期】2010.07.07•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】矿产资源正文防城港市人民政府办公室关于印发防城港市地质灾害易发区和隐患普查工作方案的通知(防政办发〔2010〕132号)各县(市、区)人民政府,市人民政府各组成部门、各直属机构:《防城港地质灾害易发区和隐患普查工作方案》已经市人民政府同意,现印发给你们,请结合各地实际,认真组织实施。

防城港市人民政府办公室二〇一〇年七月七日防城港市地质灾害易发区和隐患普查工作方案为贯彻落实中共中央政治局常委、国务院总理温家宝近日在广西考察指导防汛抗洪救灾工作时的指示精神和自治区党委、自治区人民政府的统一部署和要求,进一步查明我市地质灾害状况,完善群测群防体系,更加科学有效地防治地质灾害,保护人民群众生命财产安全,根据《广西壮族自治区办公厅关于印发广西地质灾害易发区和隐患普查工作方案的通知》﹙桂政办发〔2010〕116号﹚精神,市人民政府决定从现在起用1个多月时间,在全市范围内开展地质灾害易发区和隐患普查工作。

为确保圆满完成普查任务,特制定本方案。

一、普查的主要任务在近期地质灾害隐患排查的基础上,结合汛情变化、气象预报等因素,对地质灾害易发区和隐患进行一次全面普查,普查范围为全市所有可能存在地质灾害隐患的城镇、乡村、医院、学校、集市等人员集中地,重要铁路、公路等交通干线沿线和重要工程建设活动区等。

(一)对地质灾害隐患点重新复核、调整、补充完善。

1. 对经过县(市、区)地质灾害调查与区划项目或其他专项地质灾害调查确定的,以及有关部门认定登记在册的已知地质灾害隐患点,重新进行复核。

2. 对已经治理并确认不再存在威胁的地质灾害隐患点,进行核减,不再纳入隐患点之列。

省级县(市)地质灾害调查与区划综合研究技术要求一、目的任务整合集成1999年以来本区开展的县(市)地质灾害调查成果,建立全省(市、区)地质灾害信息系统;全面开展综合研究,分析不同地质灾害类型的发育分布规律,重大地质灾害隐患点分布及危害程度,划定地质灾害易发区;客观分析县(市)地质灾害调查及群测群防体系运行的防灾减灾效果,结合政府需求与经济社会发展规划,提出合理有效的防治建议,为政府宏观决策和管理提供决策支持。

二、工作内容1、编写县(市)地质灾害调查与区划综合研究报告(1)基本原则综合分析利用县(市)地质灾害调查成果和近年来地质灾害数据,阐明本地区地质灾害主要类型、分布规律、发育特征,主要控制影响因素及危害,预测发灾条件和主要区域;全面分析县(市)地质灾害调查及群测群防体系运行的防灾减灾效益,针对本区地质灾害特点,提出合理、有效的防治建议。

(2)报告编写提纲序言本省(市、区)经济社会发展概况;县(市)地质灾害调查工作基本情况(工作部署、完成的工作量、质量评述);概念界定(地质灾害、地质灾害隐患点、地质灾害群测群防点等);主要成果等。

第一章自然地理与地质环境地形地貌;气象与水文特征;地层岩性、地质构造;新构造活动与地震;岩土体工程地质基本特征,地下水类型与补、径、排特征;植被生态;人类工程活动等。

第二章地质灾害特征地质灾害发育类型、分布、规模、特征、灾情、险情、稳定性等。

第一节地质灾害总体特征一、地质灾害概述二、不同类型地质灾害概述1、滑坡崩塌2、泥石流3、地面塌陷4、地裂缝5、不稳定斜坡第二节地质灾害隐患点总体特征第三章地质灾害与地质环境关系研究阐明不同地质灾害类型发育的地质环境特点以及可能的发灾条件(如降雨临界值等)。

第一节地质灾害与地形地貌第二节地质灾害与岩土体类型第三节地质灾害与地质构造第四节地质灾害与地震第五节地质灾害与水系第六节地质灾害与降水第七节地质灾害与植被第八节地质灾害与人类工程活动第四章典型地质灾害本章重点介绍规模在大型以上、灾情险情在大型以上的灾害点的发育分布情况。

安徽省繁昌县地质灾害区划与评价一、引言安徽省繁昌县位于长江南岸,地处皖南丘陵向沿江平原的过渡地带,地质环境较为复杂。

随着经济社会的发展和人类活动的加剧,地质灾害对当地人民生命财产安全和经济发展构成了一定威胁。

因此,开展地质灾害区划与评价工作具有重要的现实意义。

二、地质环境背景(一)地形地貌繁昌县地势南高北低,地形起伏较大。

南部为山地丘陵,北部为平原圩区。

山地丘陵区沟谷发育,地形切割强烈;平原圩区地势平坦,河网密布。

(二)地层岩性区内出露的地层较为齐全,从古老的变质岩到新生代的沉积岩均有分布。

岩石类型包括花岗岩、石灰岩、砂岩、页岩等。

不同的地层岩性在物理力学性质上存在差异,对地质灾害的发生具有一定影响。

(三)地质构造繁昌县地处扬子准地台下扬子台坳沿江拱断褶带,地质构造较为复杂。

褶皱和断裂构造发育,新构造运动活跃,这些地质构造因素为地质灾害的形成提供了内在条件。

(四)气象水文本区属亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛。

年平均降水量在1200 毫米左右,降水集中在夏季,且多暴雨。

境内河流众多,水系发达,主要有长江、漳河等。

三、地质灾害类型及特征(一)崩塌崩塌是繁昌县较为常见的地质灾害类型之一。

主要发生在山区陡峭的边坡地段,多由岩石风化、节理裂隙发育、人类工程活动等因素诱发。

崩塌体规模一般较小,但突发性强,危害较大。

(二)滑坡滑坡在繁昌县也时有发生。

多发生在丘陵山区的斜坡地带,其形成与地形地貌、地层岩性、地下水活动以及人类工程活动等密切相关。

滑坡体规模大小不一,对周边的居民点和道路等基础设施构成威胁。

(三)泥石流泥石流在繁昌县相对较少,但在强降雨条件下仍有可能发生。

通常发生在山区沟谷中,由大量的松散堆积物在暴雨的冲刷下形成。

泥石流具有强大的破坏力,容易造成人员伤亡和财产损失。

四、地质灾害形成条件与影响因素(一)地形地貌条件地形坡度、坡高、坡形等对地质灾害的发生具有重要影响。

陡坡地段容易发生崩塌和滑坡,沟谷深切的地形有利于泥石流的形成。

省级县(市)地质灾害调查与区划综合研究信息化成果技术要求中国地质环境监测院省级县(市)地质灾害调查与区划综合研究信息化成果技术要求目录一、空间数据库建设 (1)1.主题内容与适用范围 (1)2.引用标准及规定 (1)3.基本术语 (1)3.1图元 (1)3.2 图素 (2)3.3 图层 (2)3.4 图类 (2)3.5 数据项 (2)3.6 数据类型 (2)3.7 属性表 (2)3.8 空间图形库 (2)3.9 地质灾害数据库 (2)3.10 多媒体文档 (2)4.空间图形库技术要求 (3)4.1 基本技术要求 (3)4.2 图层命名规则 (3)4.3 ‘统一编号’规则 (5)4.4 空间图层划分 (6)4.4.1 图层划分原则 (6)4.4.2 地质灾害图图层划分 (6)4.5 图层内部属性表 (8)5.地质灾害数据库 (19)6. MapGIS工程文件命名规则 (20)二、输出图形建设 (21)1.基本技术要求 (21)2.专题图层编制要求 (21)三、信息化工作文档编写 (22)1.信息化工作文档内容 (22)2.信息化工作文档编写要求 (22)四、信息化成果存储 (29)1.标准文件夹结构 (29)2. DataBase文件夹 (31)2.1 易发分区图 (31)县市地质灾害调查综合研究与信息系统建设培训班资料2.2 防治区划图 (31)2.3 实际材料图 (31)3.输出图形 (32)4.项目成果报告 (32)5.信息化工作文档 (32)6.照片 (32)五、备注 (33)附件1:空间数据库图式图例 (34)省级县(市)地质灾害调查与区划综合研究信息化成果技术要求一、空间数据库建设1. 主题内容与适用范围本技术要求规定了《省级县(市)地质灾害调查与区划综合研究空间数据库系统》所包含的内容,并对空间图形库、数据格式、图层、视图工程文件的命名及图元编号的结构等做了规定。

该要求适用于1:500000地质灾害空间数据库的建立、地质灾害信息采集及空间数据库建设。