经络学手阳明大肠经

- 格式:pptx

- 大小:2.63 MB

- 文档页数:43

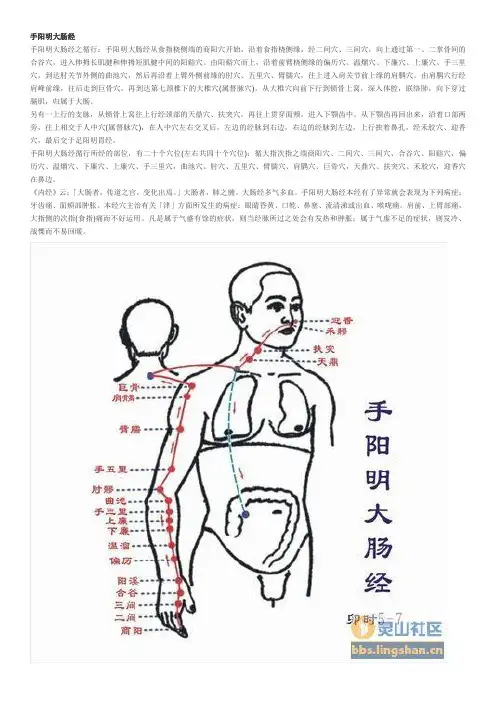

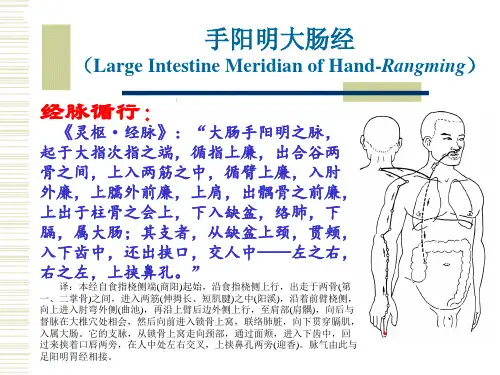

手阳明大肠经手阳明大肠经之循行:手阳明大肠经从食指桡侧端的商阳穴开始,沿着食指桡侧缘,经二间穴、三间穴,向上通过第一、二掌骨间的合谷穴,进入伸拇长肌腱和伸拇短肌腱中间的阳谿穴。

由阳谿穴而上,沿着前臂桡侧缘的偏历穴、温熘穴、下廉穴、上廉穴、手三里穴,到达肘关节外侧的曲池穴,然后再沿着上臂外侧前缘的肘穴、五里穴、臂臑穴,往上进入肩关节前上缘的肩腢穴。

由肩腢穴行经肩峰前缘,往后走到巨骨穴,再到达第七颈椎下的大椎穴(属督脉穴)。

从大椎穴向前下行到锁骨上窝,深入体腔,联络肺,向下穿过膈肌,归属于大肠。

另有一上行的支脉,从锁骨上窝往上行经颈部的天鼎穴、扶突穴,再往上贯穿面颊,进入下颚齿中。

从下颚齿再回出来,沿着口部两旁,往上相交于人中穴(属督脉穴),在人中穴左右交叉后,左边的经脉到右边,右边的经脉到左边,上行挟着鼻孔,经禾胶穴、迎香穴,最后交于足阳明胃经。

手阳明大肠经循行所经的部位,有二十个穴位(左右共四十个穴位):循大指次指之端商阳穴、二间穴、三间穴、合谷穴、阳谿穴,偏历穴、温熘穴、下廉穴、上廉穴、手三里穴,曲池穴、肘穴、五里穴、臂臑穴、肩腢穴、巨骨穴,天鼎穴、扶突穴、禾胶穴,迎香穴在鼻边。

《内经》云:「大肠者,传道之官,变化出焉。

」大肠者,肺之腑。

大肠经多气多血。

手阳明大肠经本经有了异常就会表现为下列病症:牙齿痛、面颊部肿胀。

本经穴主治有关「津」方面所发生的病症:眼睛昏黄、口乾、鼻塞、流清涕或出血、喉咙痛。

肩前、上臂部痛,大指侧的次指(食指)痛而不好运用。

凡是属于气盛有馀的症状,则当经脉所过之处会有发热和肿胀;属于气虚不足的症状,则发冷、战慄而不易回暖。

手阳明大肠经脉循行从手走头的过程中,循颈、上颊、入下齿、交人中、上挟鼻孔,经气瀰散于头面、五官各部,手阳明经筋也上行面颊,结于颧部。

根据经脉所过,主治所及。

这就是经络循行所起的远治作用,根据经络的标本、根结的理论来了解。

标是指头身部,是经脉扩散的区域,本是指四肢部,是经气汇聚的重心。

中医经络之手阳明大肠经一、手阳明大肠经的概述手阳明大肠经是人体手臂上的一条经络,起点在食指末端,向上沿着手臂内侧前行至肘部,再向下到达肩部,最后在鼻孔上方结束。

手阳明大肠经与脚阳明大肠经构成了人体的阳明之脉,其中手阳明大肠经是阴阳之气交汇的地方,被视为人体经络系统中的重要经脉。

中医经络理论认为,手阳明大肠经是与人体大肠相连通的,两者互为表里。

手阳明大肠经的气血畅通,可以促进人体经络系统的正常运作,维护人体健康。

二、手阳明大肠经的主要作用手阳明大肠经的主要作用有以下几个方面:1.运输功能手阳明大肠经主要负责运输手臂和肩部的气血,使它们得以协调运作。

这不仅可以促进手臂和肩部的活动,还可以维护它们的健康。

2.防御功能手阳明大肠经可以增强人体的防御力,预防感冒、咳嗽、口腔溃疡等疾病。

同时,手阳明大肠经的气血流通也可以帮助清除体内的毒素,维护人体的健康。

3.神经调节功能手阳明大肠经与人体神经系统有密切联系,可以调节神经,缓解压力和情绪的不良影响,进而提高人体的免疫力。

此外,手阳明大肠经还可以调节人体的荷尔蒙水平,维护内分泌系统的正常运作。

三、手阳明大肠经的保健方法为了保持手阳明大肠经的畅通,维护人体健康,有以下几个方法:1.饮食调理手阳明大肠经是与人体大肠相连通的,因此,饮食调理就成为手阳明大肠经保健的重要方法。

建议平时多食用含有膳食纤维的水果和蔬菜,如苹果、香蕉、芹菜、白菜等,以增加肠胃蠕动,防止便秘。

此外,饮食要注意不要过度油腻,不要吃过撑或暴饮暴食。

2.运动锻炼手臂的运动可以刺激手阳明大肠经和人体其他经脉的气血流通,增强身体的代谢能力,增强人体的免疫力。

建议平时多做适量的体育锻炼,如延伸手臂、运动手指、手腕等活动,进行一些手部放松动作,如揉、捏、推等。

3.中医按摩中医按摩是利用手法、针灸等方法促进手阳明大肠经和其他经络的气血流通,从而改善人体的健康状态。

按摩可以通过刺激经络上的穴位,使气血得到畅通,达到调理身体的作用。

24条经络的专业知识经络是中医学中的重要概念,是人体内部的一种生物电传导系统。

经络是人体内部的一种能量传输通道,它贯穿全身,连接着各个器官和组织,起到调节和平衡身体功能的作用。

下面是24条经络的专业知识。

1. 手太阴肺经:起于大肠经,止于手厥阴心包经,主要调节呼吸和心血管系统。

2. 手阳明大肠经:起于手厥阴心包经,止于足阳明胃经,主要调节消化系统和排泄系统。

3. 足阳明胃经:起于足大趾,止于头顶,主要调节消化系统和神经系统。

4. 足太阴脾经:起于足大趾,止于手阳明大肠经,主要调节消化系统和免疫系统。

5. 手少阴心经:起于心包经,止于小肠经,主要调节心血管系统和情绪。

6. 手太阳小肠经:起于手少阴心经,止于足太阳膀胱经,主要调节消化系统和神经系统。

7. 足太阳膀胱经:起于小腿外侧,止于头顶,主要调节排泄系统和神经系统。

8. 足少阴肾经:起于足厥阴肝经,止于足太阳膀胱经,主要调节泌尿系统和生殖系统。

9. 手厥阴心包经:起于手少阴心经,止于手太阴肺经,主要调节心血管系统和情绪。

10. 手少阳三焦经:起于手太阳小肠经,止于足少阳胆经,主要调节消化系统和神经系统。

11. 足少阳胆经:起于头部,止于足少阴肝经,主要调节消化系统和情绪。

12. 足厥阴肝经:起于足大趾,止于手少阳三焦经,主要调节肝脏和情绪。

13. 手阳明大肠经:起于手厥阴心包经,止于足阳明胃经,主要调节消化系统和排泄系统。

14. 手太阴肺经:起于大肠经,止于手厥阴心包经,主要调节呼吸和心血管系统。

15. 足阳明胃经:起于足大趾,止于头顶,主要调节消化系统和神经系统。

16. 足太阴脾经:起于足大趾,止于手阳明大肠经,主要调节消化系统和免疫系统。

17. 手少阴心经:起于心包经,止于小肠经,主要调节心血管系统和情绪。

18. 手太阳小肠经:起于手少阴心经,止于足太阳膀胱经,主要调节消化系统和神经系统。

19. 足太阳膀胱经:起于小腿外侧,止于头顶,主要调节排泄系统和神经系统。

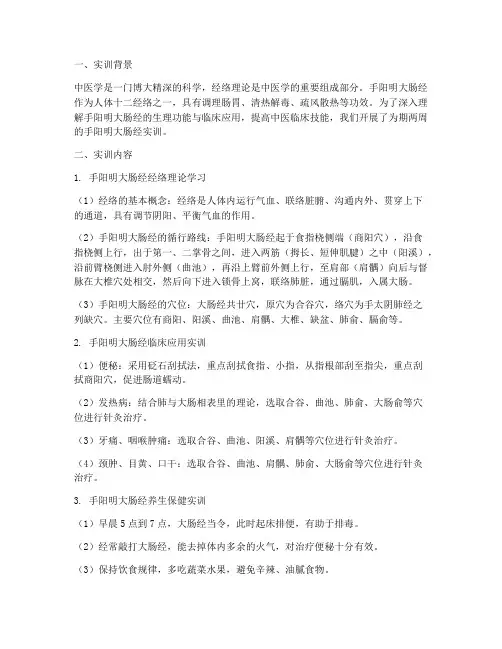

一、实训背景中医学是一门博大精深的科学,经络理论是中医学的重要组成部分。

手阳明大肠经作为人体十二经络之一,具有调理肠胃、清热解毒、疏风散热等功效。

为了深入理解手阳明大肠经的生理功能与临床应用,提高中医临床技能,我们开展了为期两周的手阳明大肠经实训。

二、实训内容1. 手阳明大肠经经络理论学习(1)经络的基本概念:经络是人体内运行气血、联络脏腑、沟通内外、贯穿上下的通道,具有调节阴阳、平衡气血的作用。

(2)手阳明大肠经的循行路线:手阳明大肠经起于食指桡侧端(商阳穴),沿食指桡侧上行,出于第一、二掌骨之间,进入两筋(拇长、短伸肌腱)之中(阳溪),沿前臂桡侧进入肘外侧(曲池),再沿上臂前外侧上行,至肩部(肩髃)向后与督脉在大椎穴处相交,然后向下进入锁骨上窝,联络肺脏,通过膈肌,入属大肠。

(3)手阳明大肠经的穴位:大肠经共廿穴,原穴为合谷穴,络穴为手太阴肺经之列缺穴。

主要穴位有商阳、阳溪、曲池、肩髃、大椎、缺盆、肺俞、膈俞等。

2. 手阳明大肠经临床应用实训(1)便秘:采用砭石刮拭法,重点刮拭食指、小指,从指根部刮至指尖,重点刮拭商阳穴,促进肠道蠕动。

(2)发热病:结合肺与大肠相表里的理论,选取合谷、曲池、肺俞、大肠俞等穴位进行针灸治疗。

(3)牙痛、咽喉肿痛:选取合谷、曲池、阳溪、肩髃等穴位进行针灸治疗。

(4)颈肿、目黄、口干:选取合谷、曲池、肩髃、肺俞、大肠俞等穴位进行针灸治疗。

3. 手阳明大肠经养生保健实训(1)早晨5点到7点,大肠经当令,此时起床排便,有助于排毒。

(2)经常敲打大肠经,能去掉体内多余的火气,对治疗便秘十分有效。

(3)保持饮食规律,多吃蔬菜水果,避免辛辣、油腻食物。

(4)适当锻炼,增强体质。

三、实训体会1. 通过实训,我对手阳明大肠经的生理功能与临床应用有了更深入的了解。

2. 针灸治疗便秘、发热病等疾病,效果显著。

3. 养生保健方面,注意饮食、锻炼和情绪调节,有助于保持身体健康。

4. 在实训过程中,我认识到理论与实践相结合的重要性,只有将所学知识运用到实际中,才能提高中医临床技能。

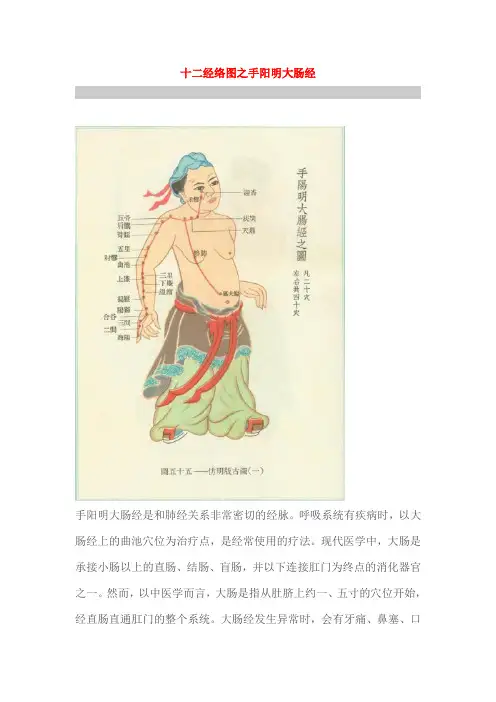

十二经络图之手阳明大肠经手阳明大肠经是和肺经关系非常密切的经脉。

呼吸系统有疾病时,以大肠经上的曲池穴位为治疗点,是经常使用的疗法。

现代医学中,大肠是承接小肠以上的直肠、结肠、盲肠,并以下连接肛门为终点的消化器官之一。

然而,以中医学而言,大肠是指从肚脐上约一、五寸的穴位开始,经直肠直通肛门的整个系统。

大肠经发生异常时,会有牙痛、鼻塞、口干渴、喉咙肿等症状出现。

若压迫肩膀至手臂之部位时,亦会有疼痛感。

因为肺机能不好,所以皮肤会出现苍白干燥、失去光泽的现象;又因养份无法顺利运送,精神有不安定、容易焦躁的倾向。

压迫腹部的肚脐两侧及腰部时,会产生疼痛感。

身体出现以上所述的症状时,使用大肠经的穴位加以治疗,症状能减轻,身体也会感到轻快。

治疗大肠经的穴位有二十个,脸部有迎香、水沟。

脖子部有扶突、天鼎。

肩、肘部有巨骨、肩髃、臂孺、五里、肘髎、曲池、手三里、上廉、下廉、温溜、偏历、阳谷。

手掌有合谷、三间、二间、商阳等。

手阳明大肠经:从食指末端起始(商阳),沿食指桡侧缘(二间、三间),出第一、二掌骨间(合谷)、进入两筋(拇长伸肌腱和拇短伸肌腱)之间(阳溪),沿前臂桡侧(偏历、温溜、下廉、上廉、手三里),进入肘外侧(曲池、肘髎),经上臂外侧前边(手五里、臂臑),上肩,出肩峰部前边(肩髃、巨骨,会秉风),向上交会颈部(会大椎),下入缺盆(锁骨上窝),络于肺,通过横膈,属于大肠。

它的支脉:从锁骨上窝上行颈旁(天鼎、扶突),通过面颊,进入下齿槽,出来挟口旁(会地仓),交会人中部(会水沟)--左边的向右,右边的向左,上夹鼻孔旁(锁骨上窝),络于肺,通过横膈,属于大肠。

本经一侧20穴(左右两侧共40穴),其中15穴分布于上肢背面的桡侧,5穴在颈、面部。

首穴商阳,末穴迎香。

主治胃、肠等腹部疾病,神经精神方面病症,某些热性病,眼、耳、口、牙、鼻、咽喉等器官病症,以及本经脉所过部位之病症。

本经穴位:商阳二间三间合谷阳溪偏历温溜下廉上廉手三里曲池肘髎手五里臂臑肩髃巨骨天鼎扶突口禾髎迎香(1) 商阳shāng yáng[定位] 在手食指末节桡侧,距指甲角0.1寸。

手阳明大肠经一、总述:十二经脉之一,简称大肠经,共廿(念)穴,原穴为合谷穴,络穴为手太阴肺经之列缺穴。

为阳气盛极之经络,主治阳证、实证,也治发热病,与肺相表里。

二、经脉循行路线主线:起于食指桡侧端(商阳穴),沿着食指桡侧端上行,经过第一二掌骨(合谷穴)之间,进入两筋(翘起拇指出现的两条明显的肌腱)之中,向上沿前臂桡侧进入肘外侧(曲池穴),继续向上行于上肢伸侧前缘,上肩,至肩关节前缘,向后与督脉在大椎穴相会,再向前下行于锁骨上窝(缺盆),进入胸腔洛肺,通过膈肌下行,入属大肠。

分支:从锁骨上窝上行,经颈部至面颊,入下齿中,回出夹口两旁,左右交叉于人中,至对侧鼻翼旁(迎香穴),交于足阳明胃经。

三、历史记载《灵枢·经脉》:大肠手阳明之脉,起于大指次指之端,循指上廉,出合谷两骨之间,上入两筋之中,循臂上廉,入肘外廉,上臑(闹,在中医学上指自肩至肘前侧靠近腋部的隆起肌肉。

)外前廉,上肩出yu(电脑上打不得出此字,于新华字典1663页上找,意思是指肩的前部)骨之前廉,上出于柱骨之会上、下入缺盆,络肺,下膈,属大肠;其支者,从缺盆上颈贯颊,入下齿中,还出夹口,交人中,左之右,右之左,上挟鼻孔。

四、敲揉大肠经之最佳时段卯时:5:00——7:00,若没有早起的习惯,则可于同名经足阳明胃经经气最旺的时间段敲揉,即辰时:7:00——9:00。

五、本经异常时所表现出的症状:《灵枢·经脉》:大肠手阳明之脉,是动则病齿痛,颈肿。

是主津液所生病者,目黄、口干、鼽(球)衄、喉痹、肩前臑痛、大指次指痛不用。

气有余则当脉所过者热肿,虚则寒栗不复。

为此诸病,盛则泻之,虚则补之,热则疾之,寒则留之,陷下则灸之,不盛不虚,以经取之。

《脉经·大肠手阳明经病症》:大肠病者,肠中切痛而鸣濯濯,冬日重感于寒,则泄,当脐而痛,不能久立。

大肠有寒,鹜溏;有热,便肠垢;大肠有宿食、寒栗、发热有时,如疟(虐)症。

大肠胀者,肠鸣而痛,寒则泄食不化。

一、实训背景手阳明大肠经,作为中医经络学中的重要组成部分,是十二经脉之一,具有联络脏腑、调节气血、防治疾病的重要作用。

为了深入了解手阳明大肠经的生理功能、病理变化以及临床应用,我们进行了为期一周的手阳明大肠经实训。

本次实训旨在通过理论学习和实践操作,提高我们对经络学的认识,为今后从事中医临床工作打下坚实基础。

二、实训内容1. 理论学习(1)手阳明大肠经的起源、走向、分支及所属穴位。

(2)手阳明大肠经的生理功能、病理变化及临床应用。

(3)手阳明大肠经相关疾病的诊断与治疗。

2. 实践操作(1)穴位定位:通过触摸、观察等方法,准确找到手阳明大肠经的穴位,如商阳、二间、三间、合谷、阳溪、曲池等。

(2)穴位按摩:学习穴位按摩技巧,如揉、按、摩、推等,以刺激穴位,达到调节气血、缓解疼痛的目的。

(3)针灸操作:学习针灸技术,包括进针、留针、起针等步骤,以及针灸的适应症和禁忌症。

(4)临床病例分析:通过分析临床病例,了解手阳明大肠经相关疾病的诊断与治疗。

三、实训过程1. 理论学习我们首先对手阳明大肠经的基本知识进行了深入学习,包括其起源、走向、分支及所属穴位。

通过查阅相关资料,我们了解到手阳明大肠经起于食指桡侧端(商阳),沿食指桡侧上行,经过手背、前臂、上臂、肩部,直至颈部。

其分支从缺盆上颈,贯穿颊部,进入下齿中,回出夹口两旁,至对侧鼻翼旁,经气于迎香穴处与足阳明胃经相接。

2. 实践操作在理论学习的指导下,我们进行了实践操作。

首先,我们通过触摸、观察等方法,准确找到了手阳明大肠经的穴位。

接着,我们学习了穴位按摩技巧,并进行了实际操作。

在针灸操作环节,我们学习了进针、留针、起针等步骤,并在指导下进行了实际操作。

最后,我们分析了临床病例,了解了手阳明大肠经相关疾病的诊断与治疗。

四、实训收获1. 理论认识通过本次实训,我们对手阳明大肠经的生理功能、病理变化以及临床应用有了更加深入的了解,为今后从事中医临床工作打下了坚实基础。

⼗⼆经的⾛向动画图及⽳位功能(⼿阳明⼤肠经卯时5-7点)⼗⼆经的⾛向动画图图及⽳位功能(⼿阳明⼤肠经卯时5点-7点)⼗⼆经的⾛向动画2016-5-16 11:55:30了解⼈体经络-⽇之中循⾏运转规律,把握⽣命中的每⼀刻,从呼吸做起,以经络为据,洞悉太极之理,尊阴阳之纲纪,诸⼗⼆经脉者,皆系于⽣⽓之原,⽓者⽣之本也,时者⽣之⽤也!献上⼗⼆时⾠和⼈体经络时表,希望⼤家都能打开健康之门:⼆、⼿阳明⼤肠经卯时(5点到7点)—⼤肠经旺。

卯时⼤肠蠕,排毒渣滓出;“肺与⼤肠相表⾥。

”肺将充⾜的新鲜⾎液布满全⾝,紧接着促进⼤肠进⼊兴奋状态,完成吸收⾷物中的⽔分和营养、排出渣滓的过程。

清晨起床后最好排⼤便。

养⽣之道:赶紧起床,起床后喝杯温开⽔,然后奔进厕所把⼀天积攒下来的废物,都排出体外吧!不过上厕所不要太赶,很多⽼年⼈中风是因为这样引起的。

我们不如休息10-20分钟清醒清醒头脑再去。

建议饮⾷多选择:茄⼦、菠菜、⾹蕉、蘑菇、⽊⽿、⽟⽶、扁⾖、豌⾖等。

虚症:腹痛,腹鸣腹泻、⼤肠功能减弱、肩膀僵硬、⽪肤⽆光泽、肩酸、喉⼲、喘息、宿便等。

实症:腹胀、易便秘、易患痔疮、肩背部不适或疼痛、⽛疼、⽪肤异常、上脘异常等。

⼿阳明⼤肠循⾏路线:⼿阳明⼤肠经起于⾷指挠侧尖端(商阳⽳),沿⾷指挠侧上⾏,经过合⾕(第⼀、⼆掌⾻之间)进⼊两筋(拇长伸肌腱和拇短伸肌腱)之间,沿上肢外侧前缘,上⾏⾄肩前,经肩盂⽳(肩端都),过肩后,⾄项后督脉的⼤椎⽳(第七颈椎棘突下),前⾏内⼈⾜阳明经的缺盆⽳(锁⾻上窝),络于肺,下⾏通过横膈,属于⼤肠。

⼿阳明⼤肠分⽀:⼿阳从缺盆上⾏,经颈旁(天⿍、扶突)⾄⾯颊,⼊下齿龈中,复返出来夹⼝⾓,通过⾜阳明胃经地仓⽳,绕⾄上唇⿐中央督脉的⽔沟⽳(⼈中),左脉右⾏,右脉左⾏,分别⾄⿐孔两旁(迎⾹⽳),与⾜阳明胃经相接。

⼿明⼤肠联络脏腑:属⼤肠,络肺,并与胃经有直接联系。

⼿阳明⼤肠经络动画⽰意图:【语译】⼿阳明⼤肠经:从⾷指末端起始(商阳),沿⾷指桡侧缘(⼆间、三间),出第⼀、⼆掌⾻间(合⾕)、进⼊两筋(拇长伸肌腱和拇短伸肌腱)之间(阳溪),沿前臂桡侧(偏历、温溜、下廉、上廉、⼿三⾥),进⼊肘外侧(曲池、肘髎),经上臂外侧前边(⼿五⾥、臂臑),上肩,出肩峰部前边(肩髃、巨⾻,会秉风),向上交会颈部(会⼤椎),下⼊缺盆(锁⾻上窝),络于肺,通过横膈,属于⼤肠。

手阳明大肠经十二经脉之一。

手阳明大肠经的简称是大肠经。

人体主要经脉有14条,以各种脏腑为名的有12条,再加上督脉和任脉。

大肠经是其中的一条。

大肠经共廿穴,原穴为合谷穴,络穴为手太阴肺经之列缺穴。

为阳气盛极的经络,主治阳症实症,也治发热病,与肺相表里。

英文名称:Yangming Large Intestine Channel of Hand;Yangming Large Intestine Meridian of Hand定义:本经起于食指桡侧端(商阳穴),经过手背行于上肢伸侧前缘,上肩,至肩关节前缘,向后与督脉在大椎穴处相会,再向前下行入锁骨上窝(缺盆),进入胸腔络肺,通过膈肌下行,入属大肠。

其分支从锁骨上窝上行,经颈部至面颊,入下齿中,回出夹口两旁,左右交叉于人中,至对侧鼻翼旁,经气于迎香穴处与足阳明胃经相接。

所属学科:中医药学(一级学科);中医基础理论(二级学科);经络(三级学科)大肠经共廿穴,原穴为合谷穴,络穴为[url]手太阴肺经[/url]之列缺穴。

为阳气盛极的经络,主治阳症实症,也治发热病,与肺相表里引。

2历史记载《灵枢·经脉》:“大肠手阳明之脉,起于大指次指之端,循指上廉,出合谷两骨之间,上入两筋之中,循臂上廉,入肘外廉,上臑外前廉,上肩,出髃骨之前廉,上出于柱骨之会上、下入缺盆,络肺,下膈,属大肠;其支者,从缺盆上颈贯颊,入下齿中,还出挟口,交人中,左之右,右之左,上挟鼻孔。

”语译手阳明大肠经:从食指末端起始(商阳),沿食指桡侧缘(二间、三间),出第一、二掌骨间(合谷)、进入两筋(拇长伸肌腱和拇短伸肌腱)之间(阳溪),沿前臂桡侧(偏历、温溜、下廉、上廉、手三里),进入肘外侧(曲池、肘髎),经上臂外侧前边(手五里、臂臑),上肩,出肩峰部前边(肩髃、巨骨,会秉风),向上交会颈部(会大椎),下入缺盆(锁骨上窝),络于肺,通过横膈,属于大肠。

它的支脉:从锁骨上窝上行颈旁(天鼎、扶突),通过面颊,进入下齿槽,出来挟口旁(会地仓),交会人中部(会水沟)--左边的向右,右边的向左,上夹鼻孔旁(禾髎、迎香),接于足阳明胃经。