环境科学研究方法 英文

- 格式:ppt

- 大小:1.22 MB

- 文档页数:49

《环境生态学》课程教学大纲一、课程基本信息课程名称:环境生态学英文名称:Environmental Ecology课程类别:专业基础课学时:48学分:3。

0适用对象:环境科学专业考核方式:闭卷考试二、课程简介环境生态学属于环境科学、环境工程等专业本科生的专业方向课。

环境生态学是生态学的一个分支,是伴随着环境问题的出现而产生和发展的新兴的综合性学科,是一门运用生态学理论,研究人为干扰下,生态系统内在的变化机制,规律和对人类的反效应,寻求受损生态系统恢复,重建和保护对策的科学。

该课程注重生态学基本原理与实际应用的结合,介绍了生态学的基本理论,重点介绍生态系统生态学;阐述了生态系统服务、人为干扰对生态系统的损伤、生态恢复、生态系统管理及可持续发展理论等。

三、课程性质与教学目的通过该课程的学习使学生掌握环境生态学的基本概念,环境生态学的形成过程及发展趋势,环境生态学的研究内容,理论,研究方法及实际应用。

了解受损生态系统变化,掌握生态系统的演替规律以及修复对策,掌握生态系统管理和可持续发展理论。

在认识和掌握生态学的基本规律的基础上,能够运用生态学理论,保护和合理利用自然资源,治理被污染和被破坏的生态环境,恢复和重建受损的生态系统,实现保护环境与发展经济的协调,以满足人类生存和发展的需要.四、教学内容及要求第一章绪论(一)目的与要求1.掌握环境生态学、生态学的概念;2。

了解环境生态学、生态学产生的背景和发展过程;3.理解环境生态学与其他关联学科的关系;4.熟悉环境生态学、生态学的研究对象和研究方法。

(二)教学内容第一节环境生态学的定义及其形成与发展1.主要内容:环境问题的产生与演变,环境生态学的定义及其发展。

2.基本概念和知识点:环境生态学,人类社会的发展与环境问题的产生及演变,环境生态学的形成与发展。

3.问题与应用(能力要求):认识当今世界环境问题产生的根源。

第二节环境生态学的研究内容与学科任务1.主要内容:环境生态学的研究内容与学科任务;2.基本概念和知识点:环境生态学的研究内容、环境生态学的学科任务及发展趋势;3.问题与应用(能力要求):了解环境生态学的主要研究内容与任务。

《环境科学研究》投稿格式及要求来稿请务必做到清稿、定稿,研究论文所报道的必须是原创性研究成果,并具有开拓性和创新性,属于国内或国际环境科学与工程研究及应用领域的前沿课题;具有重要的科学意义或工程开发应用价值,实验方法/技术路线合理,数据可靠,推理严谨,结论明确;无政治思想及国界、国名等错误,不涉及保密问题(请参考《环境科学研究》征稿简则).为保证本刊的权威性,坚决杜绝任何形式的抄袭稿.研究类稿件以8 000字左右为宜(包括图、表、参考文献).有关理论或技术的综述/评述/进展类稿件本刊不予受理(特别约稿除外).网上投稿请直接登录本刊网站();投稿排版格式为单栏(一栏)A4纸,页面的边距均为2 cm;中文题目为小二号黑体,作者姓名为小四号仿宋体,作者单位为小五号宋体;英文题目为四号新罗马字体加黑,作者姓名为小四号,作者单位为小五号.正文为五号宋体;单位符号使用加“/”的形式(如mg/L),行距为1.5倍;图、表标题为小五号黑体,图、表中字为六号宋体,单位使用“∙”乘的形式(如质量浓度/(mg/L)).☆选题:针对国内外相关领域前沿或热点研究,应从研究对象的实际应用和研究区域的实际污染现象出发,具有开拓性和创新性.研究成果能引起同行的广泛关注.☆题目:是文章的点睛之处,要紧扣主题,简明扼要,但要有足够的信息,能引起读者的兴趣,亦方便检索;应避免使用大而空的题目,最好不用“…的研究”、“...的初探”等,不建议使用副标题,字数一般不超过20个汉字,并附英文题目,英文题目实词首字母应大写.☆作者及单位:一般不超过7人,仅限直接参与者或具体指导者,并能就论文内容进行答辩者.凡署名有院士或外籍学者的稿件,必须有他(她)们的签字或签署意见.作者署名顺序在投稿后不得随意更改.为论文提供帮助的其他人可写在致谢项下.作者工作单位须使用全称,并标明所在省、市名称及邮政编码(需中、英文对照).来稿作者不止1位且第一作者非责任作者或为研究生时,须指定责任作者(研究生稿件的责任作者应为其导师),并在其姓名的右上角加*号.需提供第一作者和责任作者的简要情况[姓名(出生年–),性别(民族——汉族可省略),籍贯,职称,学位,研究方向(仅限责任作者填写),E-mail.],另需提供责任作者固定通信地址、电话、手机及E-mail.☆中文摘要:采用报道式文体,应反映论文的主要创新内容,给出重要结果和数据,并有自明性,包含目的、方法、结果、结论等要素,能够脱离全文阅读而不影响理解.尽量避免使用过于专业化的词汇、特殊符号和公式.在写作上要精心构思,文字表述需规范准确,随意从结论中摘出几句的做法是不可取的;不能出现参考文献序号,字数应控制在300~400字.☆英文摘要:必须确保英文摘要的可读性,应符合国际英文表达习惯,避免中国式的英文,要求作者重视对英文摘要的润色,英文无语言文字错误,更需请本专业英语好的专家协助撰写,详见本刊《摘要的写法》.[特别提示:通知修改后返回稿件中的英文摘要必须是经过严格润色过的.为确保和督促这一过程的实施,请作者提供已经润色的依据:①润色者的亲笔签名或作者与润色者往返的E-mail等通讯过程(打印稿);②润色过程稿(显示修改的痕迹)(打印稿);③润色者的背景材料(打印稿);④润色者以英文在本专业国际期刊上发表的文章的题录,包括作者、文题、刊名、出版年、卷、期、页(英语母语专家不需要提供该项)].☆关键词:列出3~8个,中、英文关键词须一一对应.关键词尽量用《汉语主题词表》等提供的规范词,文中题目提到地名时须将其列为关键词.英文关键词全部用小写(人名、地名、缩写等例外),关键词之间用分号相隔,结束处不使用标点.☆正文:稿件请按《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB7713—87)的规定撰写.格式按引言/前言(不列出该标题)、方法、结果、讨论、结论、参考文献的格式书写;标题按层次分别编号(如一级标题1,二级标题1.1,三级标题1.1.1,四级标题1.1.1.1).0 引言:是文章的重要组成部分,关系到文章对读者的吸引力.在引言中应简要回顾文章所涉及到的科学问题的研究历史,简要介绍相关理论或研究背景.需列举相关的参考文献,尤其是近2~3年国内外核心期刊上发表的研究成果.应非常明确地给出研究目的、所采用的方法和技术手段,以及与以往研究的不同,并在此基础上提出作者要解决的问题[引言部分不加小标题,不必介绍文章的结构].1 试验研究:试验设计应针对研究问题或从实际应用出发,工程类的应针对工业化操作参数选取实验参数,不能与实际出入较大;技术路线要有针对性,相关设计方案的可行性不应存在疑问;处理方法在实际中应具有可操作性;各试验系列的筛选应科学、严谨;文中数据的有效数字位数均应正确使用并统一,全文(如中、英文摘要、图、表、讨论、结论等)引用的数据应确保一致.1.1材料和方法:主要是说明试验所用的材料、方法和研究的基本过程,应描述清楚,引用相关文献,使读者了解研究的可靠性,也使同行可以根据文章内容验证有关实验.实验设计合理,有新意,对照设计科学,技术方法有改进,在常用方法的基础上有创新,数据真实可靠,统计方法正确,统计学符号书写规范,样本充足.1.2样品采集及分析方法:①对样品的采集、分析和解释应采用由相关部门批准或国际上认可的整套的技术方法和规范,以可比于其他研究结果;②保证样品采集时间和样品量,使主要污染物能顺利检出,准确掌握实际污染状况.1.3 结果与分析:对相关原因进行合理、深入的解释;对机理能进行深入、系统地分析;对多种方式或方法的研究应提炼共性;与相关研究结果进行对比、分析.1.4 讨论与结论:要有新发现、新见解;观点明确、论据充分;讨论和结论应该由观测和实验结果引申得出,并注意与其他相关的研究结果进行比较,切忌简单地再罗列一遍试验结果.2 模型应用与模拟研究:①模型推导应严谨、细致,不应存在漏洞,并有大量数据支持;②模型应用时应注重其参数和边界条件的适用性,应根据实地污染状况选择合理参数,使研究结果可与其他研究对比;③对于管理类论文,应注重环境管理的实际应用,不应偏于理论化或仅提供方向性或定性的指标体系和概念框架,应注重实例研究;④模拟时应保证与研究区域或研究对象的实际状况相符.3 物理量、单位及符号:须符合中华人民共和国国家标准,不得使用已废弃的物理量和单位符号. 如:wt%,vot%,mol%等属不规范的符号,它们的规范符号分别为质量分数(w),体积分数(φ),摩尔分数(n);已经废除的克分子浓度(M)、当量浓度(N)、达因(dyn)、千克力(kgf)、毫米汞柱(mmHg)、标准大气压(atm)、卡(cal)等单位,不得继续使用. 不能用ppm,ppb等缩写词作单位,ppm用10-6,ppb用10-9表示. 物理量符号必须用斜体(pH例外,用正体)表示,对于矢量和张量,还应使用黑斜体;图的坐标和表的栏目采用物理量符号和单位符号的比值表示,如:t/min,c/(mol/L). 单位一律使用单位符号,不得写汉语名称. 对于“升”和“毫升”统一写为“L”和“mL”. 各种外文字母必须用印刷体书写,单位符号与数值之间要留空格. 西文符号及文种、大小写和上下角标须规范并层次分明.☆表格:应有中、英文对应的表题,内容需简练.表格只能用在比文字表达更精炼的地方,用阿拉伯数字依次标号,并置于文中提出的段落处,务必使用三线表.表格应尽量满足本刊要求(单栏80 mm,双栏170 mm,页面170 mm×245 mm).通常应放在文中一页内.层次应尽量简单,避免内容太多的大表和在表中使用化学结构式.☆插图:应有中、英文图题且相对应.可根据图的复杂程度和大小分为单栏和通栏图,单栏图宽为70~75 mm,通栏图宽为130~160 mm.函数图务必注明纵、横坐标轴的名称和单位,标值短线(刻度线)应指向图内.图例应采用易区分的标识,如“•×◦◊”等,避免采用粗、细线条加以区分.地图须标出经、纬度和指北向.(特别提示:对于文中出现的彩图,均将按照作者同意按彩色出版处理,并将加收因出四色胶片及四色印刷等另外支出的费用)☆基金项目:论文应有国家、省部级政府部门或各级基金类课题支持,非基金/项目资助的也需给出研究经费来源.☆参考文献:文献引用采用顺序编码制.作者应在文中对国内外同行发表的相关论文,特别是近期的研究成果给予充分地反映.引用文献应来源于国内核心期刊和国际知名出版物,文献总量应不少于18篇,并须有近年发表的外文文献.鼓励作者引用与论文相关的本刊近2年发表的文章.对文中所引参考文献,作者均应认真阅读过,并对文献的作者、题目、刊物名称、出版年、卷、期和起止页码等核实无误,电子版文献须注明“引用日期/发表日期”,切忌发生转引二手文献的不负责任的做法.所有参考文献均应在正文中有出处(以“[序号]”或“[序号-序号]”的形式标注在文内),且按在文内被提及的先后次序顺序编码.待发表文献请勿引用.文献有多个作者的需列出前3位作者姓名,之后加“等”.外文著者应姓前名后,并删去名的缩写点.具体格式请参考《文后参考文献著录规则》(GB/T7714—2005),以下为部分摘录:专著:[序号] 主要责任者. 题名:其他题名信息[M]. 其他责任者. 版本项(第1版不写). 出版地:出版者,出版年:起-止页码.(对于电子文献,文献类型标志项改为[M/OL],后续还应提供:[引用日期].获取和访问路径.)期刊:[序号] 主要责任者. 题名[J].刊名,年,卷(期):起-止页码.(对于电子出版物,后续还应提供:[引用日期]. 获取和访问路径.)报告:[序号] 主要责任者. 题名[R]. 所在地:机构名,出版年:起-止页码.文集:[序号] 析出文献主要责任者. 析出文献题名[M或C]. 析出文献其他责任者//专著主要责任者. 专著题名:其他题名信息. 版本项(第1版不写). 出版地:出版者,出版年: 析出文献起-止页码.(对于电子文献,文献类型标志项改为[M/OL或C/OL],后续还应提供:[引用日期]. 获取和访问路径.)报纸:[序号] 主要责任者. 文献题名[N]. 报纸名,出版日期(版次).(对于网络版报纸,文献类型标志项改为[N/OL],后续还应提供:[引用日期]. 获取和访问路径.)标准:[序号] 主要责任者. 标准编号标准名称[S]. 出版地:出版者,年.专利:[序号] 专利申请者或所有者. 专利题名:专利国别,专利号[P]. 公告日期或公开日期.(对于电子专利,文献类型标志项改为[P/OL],后续还应提供:[引用日期].获取和访问路径.)学位论文:[序号] 主要责任者. 论文题目[D]. 保存地:保存单位,年:起-止页码.电子文献:[序号] 主要责任者. 电子文献题名:其他题名信息[EB/OL]. 出版地:出版者,出版年(更新或修改日期)[引用日期].获取和访问路径.。

环境类英文期刊列表:AActa Oecologica《生态学,国际生态学报》法国ISSN:1146-609X,1980年创刊,全年6期,Elsevier Science出版社出版,SCI收录期刊,SCI 2003年影响因子1.143。

刊载有关理论与实验生态学方面的研究论文。

内容涉及自然环境和实验条件下的群体研究。

Advances in Environmental Research《环境研究进展》美国ISSN:1093-0191,1997年创刊,全年4期,Elsevier Science出版社出版,SCI、EI收录期刊,SCI 2003年影响因子0.626,2003年EI收录87篇。

刊载研究环境科学方面的研究论文与述评。

Advances in Water Resources《水资源进展》英国ISSN:0309-1708,1977年创刊,全年12期,Elsevier Science出版社出版,SCI、EI收录期刊,SCI 2003年影响因子1.806,2003年EI收录98篇。

刊载水资源研究论文与评论,侧重基础开发、模拟技术与实际应用。

涉及数值模拟、系统分析与数学程序、地表水、水文学、水质、水电系统和废水循环等方面。

Atmospheric Environment《大气环境》英国ISSN:1352-2310,1967年创刊,全年40期,Elsevier Science出版社出版,SCI、EI收录期刊,SCI 2002年影响因子2.352,2003年EI收录543篇。

刊载研究人与大气环境的相互影响,包括空气污染、微气候学和污染控制对策等方面的论文和简讯。

Atmospheric Environment. Part B. Urban Atmosphere《大气环境,B部分:城市大气》英国ISSN:0957-1272,1989年创刊,全年4期,Elsevier Science出版社出版,刊载城市气候、能与湿度平衡、气象、水文、卫生、建筑、城市规划、大气污染及污染控制等方面的考察研究、数据分析和数学模拟等方面的论文和报告。

环境科学研究方法环境科学研究方法是指在环境科学领域开展研究时所采用的技术、工具、理论和方法。

环境科学的研究方法涵盖了多个学科领域,包括地理学、生态学、化学、物理学等。

在环境问题的研究中,一个重要的目标是理解和解决环境问题的原因、影响和解决方案。

下面是一些常见的环境科学研究方法:1. 实地调查:实地调查是研究环境问题的重要方法之一。

它通过直接观察和记录环境状况、采集样品,并对其进行分析和测试,以获取关于环境问题的详细信息。

实地调查可以用于研究地理环境、生物多样性、土壤质量、气候变化等各个方面的问题。

2. 实验研究:实验研究是通过在控制变量的条件下对环境问题进行观察和测量的方法。

实验研究通常涉及构建实验模型,通过对比实验组和对照组的数据,来评估特定因素对环境问题的影响。

实验研究可以帮助我们了解环境污染、生态系统恢复、气候变化等问题。

3. 数据分析:在环境科学研究中,大量的数据通常需要进行收集和分析。

数据分析可以通过统计学方法,如回归分析、时间序列分析等,来揭示数据背后的规律和趋势。

数据分析可以有效地评估环境问题的严重性、趋势以及潜在风险。

4. 模型建立和模拟:建立环境模型可以帮助科学家对复杂的环境问题进行研究和理解。

环境模型可以是数学模型、物理模型或计算机模型。

通过模型建立和模拟,可以预测环境变化的趋势和可能的结果,为环境管理和政策制定提供科学依据。

5. 问卷调查和访谈:问卷调查和访谈是收集人们对环境问题的意见和看法的常用方法。

通过设计合适的问卷和进行访谈,可以了解公众对环境问题的认知、态度和行为,从而为环境管理和教育提供参考。

6. 文献回顾和综述:文献回顾和综述是对已有研究文献进行系统性梳理和总结的方法。

通过回顾和综述已有的研究成果,可以了解当前的研究进展、研究方法和理论框架,从而为进一步的研究提供指导。

7. 跨学科研究:环境科学研究需要跨越多个学科领域,利用多学科的知识和方法来解决复杂的环境问题。

环境与健康》课程教学大纲、课程基本信息课程代码:260348 课程名称:环境与健康英文名称:Environment and Health 课程类别:公共选修课学时:18学分:1.0适用对象: 全院各专业各年级考核方式:考查先修课程:无二、课程简介环境与健康是一门跨环境科学、医学、生物学多学科的交叉学科。

应用环境科学和生物科学的基础理论和技术系统地研究自然环境、生活环境和人群健康的关系,揭示环境因素对人群健康影响的发生、发展规律,以及如何充分利用环境有益因素和控制环境有害因素影响。

三、课程性质与教学目的本课程属于全校性公共选修课,其教学目的在于通过学习使学生了解自然环境和生活居住环境与人群健康之间的关系,掌握各种环境因素的健康效应及其与疾病发生的关系,充分认识到如何利用有利环境因素和控制不利环境因素促进健康,从而预防疾病,保障人群健康,增强学生的环保意识。

四、教学内容及要求第一章绪论(一)目的与要求1. 了解人与环境之间的关系。

2. 了解环境与健康之间的关系。

3. 掌握环境健康科学的基本任务及研究内容。

4. 掌握环境健康科学的基本原理。

5. 熟悉环境健康科学基本的研究方法及其应用。

(二)教学内容第一节1.主要内容:环境的构成和环境问题;人与环境之间对立统一的关系;环境与健康之间的关系;环境健康科学的基本任务及研究内容。

2.基本概念和知识点:环境问题;环境污染;健康效应;环境与健康环境健康科学的基本任务及研究内容。

3.问题与应用(能力要求):了解环境的构成和目前人类所面临的环境问题;在了解人与环境对立统一关系的基础上,熟悉环境污染的概念及其对健康的危害;掌握环境健康科学的基本任务及研究内容。

第二节1.主要内容:环境健康科学的基本原理;环境健康科学基本研究方法。

2.基本概念和知识点:生态系统与生态平衡;剂量效应关系和剂量反应关系;敏感人群、环境因因素的联合作用(相加作用、独立作用、协同作用、拮抗作用);健康影响的类型(急性中毒、慢性中毒、致敏性、三致作用);流行病学方法和毒理学方法。

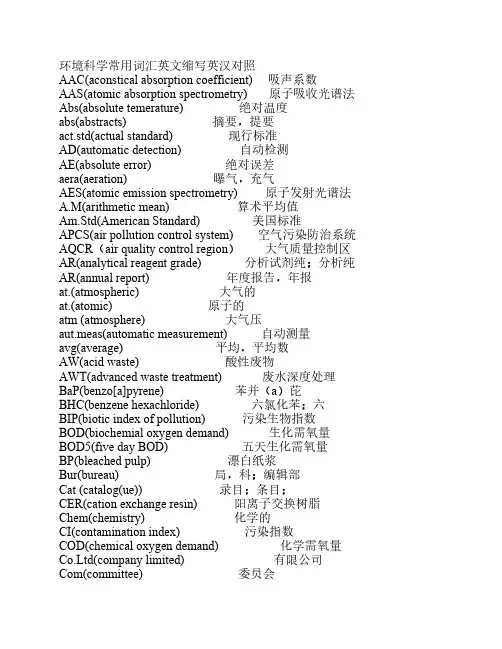

环境科学常用词汇英文缩写英汉对照AAC(aconstical absorption coefficient) 吸声系数AAS(atomic absorption spectrometry) 原子吸收光谱法Abs(absolute temerature) 绝对温度abs(abstracts) 摘要,提要act.std(actual standard) 现行标准AD(automatic detection) 自动检测AE(absolute error) 绝对误差aera(aeration) 曝气,充气AES(atomic emission spectrometry) 原子发射光谱法A.M(arithmetic mean) 算术平均值Am.Std(American Standard) 美国标准APCS(air pollution control system) 空气污染防治系统AQCR(air quality control region)大气质量控制区AR(analytical reagent grade) 分析试剂纯;分析纯AR(annual report) 年度报告,年报at.(atmospheric) 大气的at.(atomic) 原子的atm (atmosphere) 大气压aut.meas(automatic measurement) 自动测量avg(average) 平均,平均数AW(acid waste) 酸性废物AWT(advanced waste treatment) 废水深度处理BaP(benzo[a]pyrene) 苯并(a)芘BHC(benzene hexachloride) 六氯化苯;六BIP(biotic index of pollution) 污染生物指数BOD(biochemial oxygen demand) 生化需氧量BOD5(five day BOD) 五天生化需氧量BP(bleached pulp) 漂白纸浆Bur(bureau) 局,科;编辑部Cat (catalog(ue)) 录目;条目;CER(cation exchange resin) 阳离子交换树脂Chem(chemistry) 化学的CI(contamination index) 污染指数COD(chemical oxygen demand) 化学需氧量Co.Ltd(company limited) 有限公司Com(committee) 委员会Corp(corporation) 公司:社团法人CP(chemical pure) 化学纯DAS(Ocean Data Acquisition System) 海洋数据收集系统DC(diffusion constant) 扩散常数D.C(dust collector) 除尘器DCS(data collection system) 数据收集系统D.I(diffustion index) 扩散指数DO(dissoved oxygen) 溶解度EC(effective concentration) 有效浓度ECD(electron capture detector) 电子捕获检测ecol(ecology) 生态学E Coli(Escherichia Coli) 大肠杆菌ECS(environmental control system) 环境控制系统E.D(effective dose) 有效剂量ED(electrodialysis) 电渗析EGT(exhaust gas temperature) 排气温度EIA(environmental impact assessment) 环境影响评价EQA(environmental quality assessment)环境质量评价EROS(earth resources observation satellite)地球资源观察卫星ERTS(earth resources technology)地球资源技术EIS(environmental Impact Statement)环境影响报告(书)FCA(fluid char absorption process)流化床炭吸附法FD(fatal dose)致死剂量FPD(flame photometric detector)火焰光度检测计GC(gas chromatography)气相色谱仪GCMS(gas chromatography-mass spectrometry)气相色谱(法)GLC(gas-liguid chromatography)气液色谱(法)GNP(gross national production)国民经济总产值HC(hyprocarbon)烃,碳氢化合物iER(ion-exchange resin)离子交焕树脂Iwt(industrial waste treatment)工业废物处理IR(infra-red)红外线(的)IX(ion exchange)离子交换JIM(job instruction manual)工作说明手册L-a(lagcon)氧化塘lab(laboratory)实验室、研究室LC(liquid chromatography)液相色谱法MAC(maximum acceptable concen-tration)最大容许浓度MPC(maximum permissible concen-tration)最大容许浓度MF(membrane filter)膜滤器NAA(neutron activation analysis)中子活化分析NC(noise equivalent intensity)噪声标准值NEI(noise equivalent intensity)噪声等效强度NF(noise facfor)噪声因数NLR(noise load ratio)噪声负荷比NR(noise ratio)噪声比O-R(Oxidation-reduction)氧化-还原ORAQI(Oak Ridge Air Quality Index)橡树岭空气质量指数PCI(pollution control index)污染控制指数PDR(proliminary data report)原始数据报告PE(permissible error)容许误差PEIW(population equivalent of industrial waste water)工业废水人口当量ppm(part(s)per million)百万分之一PPP(polluter pays principle) “污染者承担”原则Proj(project)科研项目,规划、计划、方案QTR(Qualiffication Test Report)检验合格报告RBC(rotating biological contactor)生物转盘RO(reverse osmosis)反渗透RP(reserch paper)研究报告,研究论文SS(standard specification)标准规格,标准规范TD(technical data)技术数据TDS(total dissoved solid)总溶解固体T.M.(technical regulations) 技术手册TR(technical regulations) 技术规程TSS(total suspended solids) 总悬浮固体量WPI(Water quality index) 水(质)污染指数WQI(Water pollution index) 水质指数WQM(Water quality monitoring) 水质监测WRDC(Water Resources Devel-opment Center) 水资源开发中心WWT(Waste water treatment) 废水处理YB(year book) 年鉴;年刊。

环境科学研究报告范文介绍一、引言环境科学研究是为了了解和解决地球上环境问题而开展的一项重要工作。

本篇文章将介绍一篇典型的环境科学研究报告范文,以展示该领域的研究方法和成果。

二、研究目的与背景这篇范文的研究目的是研究某城市的大气污染情况。

背景介绍了该城市的工业发展和人口增长,说明了大气污染对城市居民健康和环境质量的影响。

三、研究方法这项研究采用了两种主要的研究方法:实地调查和大气样本分析。

1.实地调查:研究小组在该城市的不同位置设置了若干个监测点,收集了一定时期内的大气污染数据。

调查内容包括空气中主要污染物的浓度、气象条件和污染源分布等。

2.大气样本分析:研究小组采集了一定数量的大气样本,使用先进的仪器设备进行了化学成分分析,并对污染物进行了定量检测。

四、研究结果根据实地调查和样本分析,研究小组得出了以下几个主要的研究结果:1.空气中主要污染物的浓度:通过对采集的空气样本进行分析,发现该城市的主要污染物为PM2.5、二氧化硫和氮氧化物。

尤其是部分工业区和交通枢纽周围的污染物浓度较高。

2.气象条件的影响:研究还发现,气象因素如风向、湿度等对污染物的传输和扩散有重要影响。

研究团队利用气象数据和空气污染数据进行相关性分析,揭示了影响空气质量的重要气象因素。

3.污染源分布:通过实地调查和大气样本分析,研究小组找到了该城市的主要污染源,如工厂排放、交通尾气等。

研究还发现,某些区域的污染物浓度与附近污染源的距离和排放量密切相关。

五、讨论与建议根据研究结果,该报告进行了讨论,并提出了以下几点建议:1.加强工业企业的污染治理:报告建议加强对工业企业的环境监管和排污管理,限制工业废气的排放,并鼓励企业采取清洁生产技术。

2.改善交通尾气排放:鉴于交通尾气对城市空气质量的贡献,报告建议采取有效措施,如增加公共交通的投入,推广电动汽车等。

3.基于研究数据的决策支持:报告强调将研究结果应用于政府决策,为城市环境管理和改善提供科学依据。

环境科学研究中的技术与方法随着经济的快速发展和人口的增加,地球各地的环境问题越来越受到人们的关注。

环境科学研究是为实现可持续发展而进行的一种综合性研究,它主要涉及地球环境的构成、演变、交互作用及保护等问题。

环境科学研究需要运用各种技术和方法来揭示地球环境问题的本质以及寻找相应的解决方案。

下面将介绍一些常用的环境科学研究技术与方法。

一、环境监测技术监测是环境科学研究的基础,它是指通过对环境各种污染物的检测、测量、分析和评估,揭示环境质量、变化及其影响的一种方法和途径。

环境监测不仅可以监控环境质量,还可以监测天然资源的消耗和生态系统的变化。

常用的环境监测技术包括大气监测、水质监测、噪声监测、土壤监测、生物监测等。

二、环境模拟技术环境模拟技术是一种对环境系统或者特定场景进行预测、分析和评估的技术,它是一种非常重要的环境科学研究方法。

通过对环境系统进行模拟,可以比较准确地预测某种行为或现象的发生,对于环境保护和资源管理等方面具有重要的参考价值。

常用的环境模拟技术包括数值模拟、模型法、可视化技术、虚拟现实等。

三、地理信息技术地理信息技术是一种能够将数据、地图和地球图像等有关地球表面的空间信息集成和管理起来的技术。

在环境科学研究中,地理信息技术常用来设计和管理环境信息系统。

它可以通过数字地形图、遥感图像、地球卫星图像等来获取有关地理信息,可以将空间信息与环境数据结合起来进行分析和研究,可以为环境监测和环境管理决策提供准确、有用的信息。

四、环境污染防治技术环境污染防治技术是一种能够在环境保护的要求下,减少或者消除人类社会活动对环境所造成的破坏的技术。

常见的环境污染防治技术包括生物法、物理法、化学法等多种处理方法,其中主要包括生物处理、物理处理、化学处理等手段,同时也包括了污染源控制和排放标准的设定等方面。

五、风险评估技术风险评估技术是一种在面对一定的不确定性和风险时,能够分析并对不同污染源或环境污染剂对人类健康、生态环境等造成风险的技术。

《环境生态学》课程教学大纲一、课程基本信息课程名称:环境生态学英文名称:Environmental Ecology课程类别:专业基础课学时:48学分:3.0适用对象: 环境科学专业考核方式:闭卷考试二、课程简介环境生态学属于环境科学、环境工程等专业本科生的专业方向课。

环境生态学是生态学的一个分支,是伴随着环境问题的出现而产生和发展的新兴的综合性学科,是一门运用生态学理论,研究人为干扰下,生态系统内在的变化机制,规律和对人类的反效应,寻求受损生态系统恢复,重建和保护对策的科学。

该课程注重生态学基本原理与实际应用的结合,介绍了生态学的基本理论,重点介绍生态系统生态学;阐述了生态系统服务、人为干扰对生态系统的损伤、生态恢复、生态系统管理及可持续发展理论等。

三、课程性质与教学目的通过该课程的学习使学生掌握环境生态学的基本概念,环境生态学的形成过程及发展趋势,环境生态学的研究内容,理论,研究方法及实际应用。

了解受损生态系统变化,掌握生态系统的演替规律以及修复对策,掌握生态系统管理和可持续发展理论。

在认识和掌握生态学的基本规律的基础上,能够运用生态学理论,保护和合理利用自然资源,治理被污染和被破坏的生态环境,恢复和重建受损的生态系统,实现保护环境与发展经济的协调,以满足人类生存和发展的需要。

四、教学内容及要求第一章绪论(一)目的与要求1.掌握环境生态学、生态学的概念;2.了解环境生态学、生态学产生的背景和发展过程;3.理解环境生态学与其他关联学科的关系;4.熟悉环境生态学、生态学的研究对象和研究方法。

(二)教学内容第一节环境生态学的定义及其形成与发展1.主要内容:环境问题的产生与演变,环境生态学的定义及其发展。

2.基本概念和知识点:环境生态学,人类社会的发展与环境问题的产生及演变,环境生态学的形成与发展。

3.问题与应用(能力要求):认识当今世界环境问题产生的根源。

第二节环境生态学的研究内容与学科任务1.主要内容:环境生态学的研究内容与学科任务;2.基本概念和知识点:环境生态学的研究内容、环境生态学的学科任务及发展趋势;3.问题与应用(能力要求):了解环境生态学的主要研究内容与任务。

主题:context-dependent方法在科学研究中的应用在科学研究中,context-dependent方法指的是一种针对不同环境或条件下进行实验和观察的方法。

这种方法需要考虑到特定环境对实验结果的影响,并据此调整实验设计和数据分析方法。

在生物学、地球科学、社会科学等领域,context-dependent方法都得到了广泛的应用,并为研究者们提供了更为准确和全面的数据和结论。

1. 生物学中的context-dependent方法在生物学领域,context-dependent方法被广泛应用于生物多样性研究、生态学和进化生物学等方面。

对于生物多样性研究而言,环境因素对物种分布、生态位和相互作用等有着重要影响,因此必须考虑到环境的变化对这些生物学特征的影响。

采用context-dependent方法可以根据具体环境的不同设计实验和观察,更全面地了解物种的适应性和生态位分布。

在进化生物学中,context-dependent方法也有助于揭示物种在不同环境中的进化适应性和遗传变异,为进化机制提供更为深入的理解。

2. 地球科学中的context-dependent方法在地球科学领域,context-dependent方法被应用于气候变化、环境地质和地球系统动态等研究中。

由于地球系统是一个复杂的整体,不同环境和区域对地球系统的影响不尽相同。

在研究中必须考虑到特定环境对实验和观察结果的影响,避免因环境因素的忽视而导致结论的不准确性。

采用context-dependent方法可以更好地理解气候变化对地球系统的影响、探索特定地质环境下的地质活动规律,并为地球科学研究提供更可靠的数据和结论。

3. 社会科学中的context-dependent方法在社会科学领域,context-dependent方法被广泛应用于心理学、经济学、社会学等研究中。

社会科学研究往往涉及到人类行为、社会交互和人类裙体的特定环境下的表现。

精心整理0830环境科学与工程一级学科简介一级学科(中文)名称:环境科学与工程(英文)名称:EnvironmentalSciencesandEngineering一、学科概况伴随经济发展而出现的各种环境问题以及社会对解决环境问题的迫切需求,以研究与解决环境问题为核心任务的环境科学与工程学科应运而生。

二十世纪七十年环境系面临巨大的环境压力,解决环境问题的知识需求以及大量专业人才的需求已经成为环境科学与工程学科进一步发展的动力源泉,二十一世纪将是环境科学与工程学科的蓬勃发展时期。

学科内涵将随着对环境问题研究的深入和对学科方法论的创新而日益丰富和完善,研究领域亦将随之不断深化与扩展。

当前,多要素复杂环境问题的作用机理、环境与健康效应、环境保护新技术与新材料开发利用、工业污染系统控制、复杂体系解析方法论、污染综合防治技术系统集成等前沿领域已纳入到环境科学与工程的学科研究范畴之中。

二、学科内涵1.研究对象与传统学科相比,环境科学与工程学科具有明显的问题导向型特征,学科的研究对象随着不同阶段出现的环境问题特征而发生变迁。

现阶段我国的环境问题及其研究呈现如下几种新的趋势:从重视污染的末端治理技术到建立多污染物的多种手段的综合防治思路;从单个污染物控制到多污染物多介质复合作用机理以及协同控2.境领域的科学、技术、工程与管理等集成理论;经济、社会与环境协调发展理论等3.知识基础环境科学与工程学科在发展过程中不断地形成和完善支撑学科体系的知识基础。

随着对环境问题认识的不断深入和解决问题能力的不断加强,本学科在系统科学的基础上,形成了三大知识基础,即系统揭示环境问题特征、形成、演变及其效应的环境科学,涵盖环境要素全生命周期调控的环境工程学,以及信息-经济-社会-法律等综合集成的环境管理学。

环境学原理和环境工程原理是环境科学与工程专业必备的入门知识,生态学、环境化学、环境地学、环境生物学、环境监测学、环境影响评价、环境管理学、环境法学、环境经济学、环境规划学、水污染控制技术、大气污染控制技术、土壤污染控制技术、固体废物处理处置技术、物理性污染控制技术等是环境科学与工程学科的专业基础,环境科学(含环境管理学)和环境工程学在知识体系的构建上根据各自专业的内涵又有所侧重。

环境科学就是研究人与环境相互关系的科学,目的在于揭示人与环境的相互作用中存在的规律性,研究人类经济、社会活动引起环境系统变化的规律,及其对人类健康和社会、经济发展的影响,探索调节和控制环境问题的有效途径和方法,求得人类与环境的协调发展。

环境科学作为一门独立的学科从兴起到形成只有三四十年的历史。

20世纪60年代进行了一些零星、分散的工作;到70年代初,才初步汇集成一门具有广泛领域和丰富内容的学科。

环境学是环境科学的核心,阐述环境科学体系中最基本的问题,揭示人与环境相互作用中的基本规律。

第一节环境(surroundings, circumstance, environment)是相对于一定中心事物而言的,与某一中心事物相关的周围事物就称为这一中心事物的环境。

中心事物是环境最主要的属性,代表了环境服务的对象和重点,是环境的主体。

与中心事物相关的周围事物就是环境的客体(内容),这些客体可以是物质的,也可以是非物质的精神和运动等。

而环境的“周围”和“相关”取决于主体的影响能力,存在相当于“辐射半径”的有效影响范围。

主体的不同,是各种学科研究的环境之间最根本的差别;客体的不同则是各子环境之间的差别所在。

环境科学(environmental science)所研究的环境(environment),是以人类为主体的外部世界,即人类赖以生存和发展的各种因素的综合体。

在相当长的一段时期内,人们普遍错误地将人类环境等同于自然环境(或者生态环境),没有能够准确地抓住环境科学研究的客体,也就不能真正发现环境问题、环境现象背后存在的规律性。

人类的环境和自然环境(或者生态环境)最主要的差别在于主体的不同:人类环境的主体是具有复杂精神世界和智力活动的人;自然环境和生态环境的主体是自然界的事物(包括人的生物属性在内),不存在复杂的智力活动和精神世界。

自然环境中的主体和客体在纯粹自然规律的驱动下,自组织地运动变化着。

人类环境则不一样,除了人类生存的自然环境以外,主体——人类可以“有意识”地规范自身的行为、“有意识”地改造客体世界,通过智力活动创造出人造的物品、环境以及其它自然界本身不能自发形成的事物。

环境科学研究方法环境科学研究方法环境科学是一门跨学科的科学领域,它涉及到生态学、地理学、生物学、化学、物理学等多个学科。

由于环境问题的复杂性和多样性,环境科学研究方法也非常多样化,本文就环境科学研究方法的几个主要方面进行讨论。

1.野外考察野外考察是环境科学研究的重要手段之一。

野外考察是指对环境条件进行实地勘察和数据采集以获取原始数据的过程。

野外考察可通过样本调查、实地观察、实地试验等方式进行。

例如,在生态学中,野外调查是了解一定范围内物种种类、数量、分布等基本信息的重要途径。

可通过样本调查、点网格法、线路调查等方式进行。

野外考察是环境科学研究工作的基础,也是其他环境研究方法的基础性步骤。

野外考察过程中运用的技术手段包括了设备采集摄像、数据采集器、水质探针等,这些技术设备的使用大大提升了野外考察的质量和效率。

2.实验研究实验研究是环境科学中获取数据的有效方式。

实验研究是指人工创造特定条件,通过对因素之间的关系进行控制,以观察和研究研究对象问题的方法。

实验设计需要严谨,实验可以定量化各个环境因素,消减环境因素的复杂性,排除一些干扰因素的影响。

例如,在环境污染研究中,可利用实验室中设备和方法进行模拟氮肥、农药等污染物的处理作用结果,从而研究对土壤的影响。

3.模型研究模型研究是采用人工创造的数学、物理或计算机技术,对大自然内部的相互作用和影响进行模拟研究的方法。

模型形态和种类具有很高的多样性,若涉及到生物、水、大气等不同方面的环境,所采用的模型也各具特色。

例如,在气候变化研究中,可以运用气候模型对自然界的气候变化趋势进行研究,预测、发现并认识环境变化。

模型研究的优点在于通过计算机模拟,可以模拟长时间的生态、污染等物理化学过程,可将实验所无法再现的条件真实地放进模型,帮助科学家更好地掌握研究对象的行为规律。

4.网络研究网络研究是利用互联网的信息交流和共享资源的方式进行环境研究的方法。

网络研究通过互相沟通信息以及从互连网络上获取环境数据与资源,可以更全面地收集一些环境数据、信息和资料。

全球变化与环境科学的研究方法和成果全球变化是指地球各个领域(大气、水文、生态和冰雪)中的各种变化,以及它们之间的相互作用。

这些变化是由自然和人为因素引起的,而其中最重要的人为因素就是人类的活动,例如工业生产和能源消耗。

环境科学是一门跨学科的学科,涵盖了物理、化学、生物学和地理学等多个领域。

它的目标是通过研究环境污染、气候变化和能源消耗等问题,提出可持续发展的解决方案。

本文将阐述全球变化与环境科学的研究方法和成果。

一、全球变化的研究方法1. 模拟实验法模拟实验法是全球变化研究中最常用的方法之一。

它可以通过对大气、水和生态环境的模拟,来研究全球变化对环境的影响。

例如,科学家们可以将二氧化碳加入大气环境,以模拟全球变暖对气候的影响。

此外,他们还可以模拟冰川融化、陆地沙漠化和食物链变化等。

2. 观测实验法观测实验法是另一种常用的研究方法。

它可以通过对自然环境的准确观测来发现并了解全球变化的影响。

例如,科学家们可以通过卫星、雷达和气象站等设备,观测到极端天气事件的频率和强度变化,以及对生态系统的影响。

3. 统计分析法统计分析法是通过对历史数据的比较和分析来研究全球变化趋势。

例如,科学家们可以通过分析当地的气象站数据来了解当地的气候变化情况。

此外,他们还可以通过分析历史的温度、降雨量和氧化物浓度的数据,来预测未来的变化模式。

二、环境科学的研究成果1. 气候变化气候变化是全球变化中最重要的问题之一。

气候变化会影响农业生产、海洋生态系统、气象灾害和健康等方面。

目前,环境科学家们通过模拟实验法和观测实验法研究全球变暖的趋势,以及对人类和自然环境的影响。

他们还通过统计分析法预测未来气候变化的趋势,并提出了减缓全球变暖的解决方案。

2. 能源消耗能源是影响全球变化的另一个主要因素。

环境科学家们已经研究出了各种替代能源,例如太阳能、风能和生物质能源。

这些新型能源不仅可以减少对化石燃料的依赖,还可以减少温室气体的排放,从而减缓全球变暖的速度。

科学方法与科学研究科学方法是指科学家在进行研究、探索和解决问题时所采用的一种系统而有序的方法。

科学研究则是指利用科学方法进行的研究活动,其中包括提出假设、进行实验和观察、收集和分析数据等过程。

科学方法和科学研究是科学发展进步的基石,它们为科学界提供了一种有效的方式来认识和改变世界。

一、科学方法的步骤和原理科学方法通常包括以下几个主要步骤:观察和描述现象、提出假设、设计实验、收集和分析数据、得出结论和验证假设。

这些步骤遵循着一些基本原理,例如观察是科学研究的起点,科学家通过观察现象来提出问题和假设;实验是进行科学研究的重要手段,通过设计和进行实验来验证假设的正确性;数据分析是科学研究的核心,通过对收集到的数据进行分析和解释来得出结论。

科学方法的核心原则是客观性和可重复性。

科学家在研究中追求客观性,也就是说他们的研究需要遵循客观事实和规律,不受主观主义和个人偏见的影响。

另外,科学方法还要求研究结果的可重复性,也就是说其他科学家应能在相同的条件下重复研究并得到相似的结果。

二、科学研究的意义和价值科学研究对于推动人类社会的发展具有重要的意义和价值。

首先,科学研究可以帮助我们认识和解释世界,揭示自然规律和人类社会的本质。

通过科学研究,我们可以更好地了解人类的起源、发展和演化过程,认识自然界的奥秘,推动科技进步和社会发展。

其次,科学研究可以为解决各种问题提供有效的方法和策略。

在人类社会的各个领域,如医学、工程、经济等,科学研究为我们提供了解决问题的科学依据和技术手段。

例如,在医药领域,科学研究帮助我们开发新药、治疗疾病,提高人们的健康水平。

最后,科学研究对于推动社会进步和人类福祉具有重要的推动作用。

科学研究为人们提供了新的知识和技术,创造了许多发明和创新,推动了社会经济的发展和人类文明的进步。

只有通过科学研究,我们才能不断地改进生活的质量,提高人们的生活水平。

三、科学方法与科学研究的应用案例科学方法和科学研究在各个领域都有广泛的应用。