关于西欧的封建等级制度

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:1

中世纪西欧的封建等级制度及其成因朱伟奇(西安联合大学师范学院历史系讲师)“在过去的各个历史时代,我们几乎到处都可以看到社会完全划分为各个不同的等级,看到由各种社会地位构成的多级阶梯。

”[①]在古代社会,等级制的存在发展是由古代社会政治经济发展的特点决定的。

本文试就中世纪西欧封建等级制度及其成因,做一点探讨。

西欧封建等级制度是在西罗马帝国废墟的基础上,罗马文明与日耳曼文明相碰撞、相融合的产物,在征服罗马帝国过程中,日耳曼人社会产生了两极分化,原先的部落首领和亲兵逐渐形成贵族,与罗马的大地主及僧侣构成社会上层;日耳曼人的一般公社成员与罗马的自由民、隶民及奴隶则形成社会下层。

随着西欧封建制度的确立和发展,社会上层进一步从高到低分化为僧侣集团和以国王为首的骑士贵族集团,社会下层按职业依次分化为以农工商业者为主体的平民集团,从而也就形成了僧侣、骑士贵族、平民等级秩序。

在这种等级关系中,僧侣的责任是:祷告、赞扬上帝,在精神上救济人类;贵族的责任是:维护社会秩序抵御侵犯;平民的责任是:用劳动来支持上述两个等级。

11世纪的扎克·得·维特里就三等级的关系做了形象的说明:僧侣是人的眼睛,因为他们能看到并给人们指示安全的道路;贵族是手臂,负责捍卫社会实施正义保卫王国;平民是人体的下部,负责支持负担人体的上部分并为之服务[②]。

三种不同的人的出现,标志着西欧封建等级制的形成。

在这种封建等级制中,各等级排列秩序是由其在社会政治经济文化领域中的作用与影响决定的,同时每个等级内部又都有着各自的等级秩序。

僧侣被视为社会的第一等级,这是由中世纪特定的历史条件造成的。

西罗马帝国灭亡后,僧侣成为罗马文明的唯一继承者。

做为征服者的日耳曼人尚处于向文明迈进之中,他们不知道如何统治管理和组织新的社会。

于是僧侣便介入世俗,充当日耳曼人的“导师”,帮助日耳曼人重新恢复社会政治经济秩序。

一个社会要生存发展,首先要有一个安定和平的社会环境。

西欧采邑制度的特点西欧采邑制度是中世纪时期西欧的一种封建制度,它具有以下特点。

西欧采邑制度是一种封建土地所有制形式。

在这一制度下,君主将土地赐予其臣下作为封地,封地的所有权归封地领主所有。

封地领主可以享有土地的收入,同时也需要承担对封地的管理和保护责任。

封地可以是农田、草地、森林等各种类型的土地。

西欧采邑制度是一种封建领地制度。

封地领主对封地享有完全的管辖权,包括土地的使用、收入的征收、军事和行政的管理等。

封地领主可以在封地内设立自己的法院和行政机构,对封地内的事务进行管理和判断。

封地领主还可以征收封地内的居民的税收和劳役,作为自己的收入和劳动力来源。

西欧采邑制度是一种封建等级制度。

在这一制度下,君主通过赐予封地来奖励和维护忠诚的臣下。

封地的大小和收入多少通常与被赐予者的地位和功勋有关。

高级贵族通常会被赐予大片的封地,而低级贵族则只能获得较小的封地。

这种制度使得封地领主之间形成了明确的等级关系,高级贵族对低级贵族有一定的管理和控制权。

西欧采邑制度是一种军事制度。

封地领主在面临外敌入侵或内乱时,有责任组织并带领封地内的军事力量进行保卫。

封地领主可以征召封地内的居民作为自己的士兵,同时也可以向其他封地领主寻求援助。

这种军事制度的存在,使得封地领主之间形成了一种相互依赖的关系,同时也确保了封地的安全和稳定。

西欧采邑制度是一种封建经济制度。

封地领主可以对封地内的资源进行有效的利用,例如耕种土地、养殖牲畜、开发矿产等。

封地领主可以征收居民的租金、税收和劳役,作为自己的收入来源。

封地经济的发展也促进了手工业和贸易的兴起,使得封地内的经济活动得以繁荣。

总的来说,西欧采邑制度是一种封建土地所有制和封建领地制度相结合的制度。

它通过赐予封地来奖励和维护君主的臣下,形成了一种明确的封建等级关系和军事依赖关系。

同时,采邑制度也促进了封地经济的发展,对西欧中世纪社会的政治、经济和军事生活产生了深远的影响。

西欧封建社会西欧封建等级制度西欧封建制度是中古欧洲历史的一项核心内容,而西欧封建制度的核心内容是西欧封建等级制度。

在整个中古时期,罗马天主教在经济上占据当时西欧土地的三分之一,政治上与世俗王权分庭抗礼,在思想文化方面形成一元垄断,可谓是处于一种万流归宗的地位。

城市是文明形成的一个重要标志,西方文明与东方文明在许多方面存在着明显的差异,其根源因素有很多就是城市造成的。

拜占庭帝国是一个曾经辉煌的古老文明,在如何面对新的环境挑战方面,拜占庭帝国的历史命运具有重大的典型意义和启示价值。

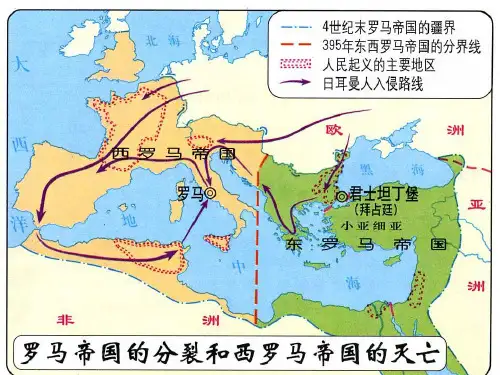

西欧封建等级由上至下主要分为国王,公爵,侯爵,伯爵,子爵,男爵,骑士这几个等级.西欧封建制度的形成原因其基础来自三个方面:①古希腊、罗马的遗产,②基督教的传统,③日耳曼人的社会模式.换句话说,西欧封建制度是由罗马封建因素,日耳曼因素,通过基督教会对二者的不断结合而形成的.⒈罗马封建因素随着罗马帝国对外扩张的中止,帝国的经济在公元三世纪已发生严重危机:人口锐减,城市败落,一些大土地所有者便退居乡村,建立了以隶农为主要生产者的、实行租佃分散经营的田庄制,形成自然经济,政治上则形成独立王国.如此在公元三世纪,罗马帝国的奴隶制商品经济已经过渡到隶农制自然经济.另外,罗马很早以来就存在一种保护关系,一些人因败落而寻求富有的庇护人的保护,成为他们保护下的平民或附庸,帝国衰落后,这种保护关系更为扩大,成为日后西欧封建制度的起源之一.⒉基督教会与经济的变化相适应,人们的思想意识也发生变化,原来的罗马古典文化开始让位于普通人民群众的大众文化,这就是基督教文化.在危机时代,越来越多的人从崇奉奥林匹斯诸神:朱庇特,宙斯,阿波罗,转奉能解脱个人罪恶,能使个人得到拯救的基督教.因为前者虽然气势磅礴,给人力量,但却不能给人安慰;人是伟大的,但人不能总是显示伟大,人还需要安慰,尤其是在危机时代,人们需要一种神秘主义的哲学体系.在公元三世纪的罗马帝国,这就是新柏拉图主义.经过百般曲折,四世纪以后罗马终于成为基督教国家,教会组织普遍建立,受罗马制度的影响,教会的法律、制度,组织结构都建立起来.正是基督教会,在日益加深的混乱状态中起到了维护秩序的稳定性作用,并且成为日后教化日耳曼蛮族,把罗马古典文化和日耳曼文化结合起来的承担者.另外,教会所建立的修道院制度,也对中世纪早期的西欧社会产生重大影响.修士最初一般都是西欧最优秀的农民,他们开垦荒地,排干沼泽,改良土壤,推广三圃制,对恢复和发展西欧农业起到了重要作用.他们还保存了罗马人的一些建筑技能,发展了木刻、金属制造,纺织、玻璃、酿酒等工艺.⒊日耳曼因素日耳曼人刚从原始社会走出,为陷如绝境的西欧社会带来了活力和生机.与罗马法律相比,日耳曼法律是习惯法,粗犷、迷信、采用神裁法,但对日后西欧封建政治仍有重大影响.日耳曼法律产生于人类古老的习俗,而不是统治者的意志,所以法律超越王权,没有一个国王可绝对专制,这种王权有限制度是中世纪西欧政治发展的一个特点.所以有人说,民主起源于日耳曼丛林之中.日耳曼人的亲兵队制度,建立了首领和亲兵相互间契约关系的观念,直接促进了西欧封建制度的形成.日耳曼人还带来了农村公社制度(其特点之一是自治),它对西欧城市的形成、行会制度、以至于议会制度都产生了重大影响.日耳曼因素对西欧社会影响之大,以至于全球通史的作者认为:正是日耳曼人的到来,毁灭了西欧的古典文明,从而为西欧新文明的开端,扫清了道路.在中国,在印度,昔日的文明传统一直没有中断,并得以保存,但这仅是旧生命的延续.而西方,在罗马帝国灭亡以后,却出现了一个新的开端.他并且认为,这是西方历史的独特性之所在.西方史学界在西欧封建制度形成问题上主要分为两派,日耳曼派和罗马派,以后又形成综合派西欧封建社会的形成公元476 年,西罗马帝国的灭亡,是西欧由奴隶制向封建制过渡的重要标志,至公元11 世纪,西欧的封建化过程才基本上完成。

欧洲中世纪的封建制度欧洲中世纪的封建制度是一个以封建主与农奴为基础的社会组织体系。

封建制度在欧洲持续存在了数百年,对欧洲社会的政治、经济和文化产生了深远影响。

本文将从封建制度的起源、组织结构与特点以及影响等方面进行探讨。

一、封建制度的起源封建制度起源于西欧的卡洛林帝国,其目的是在政治混乱的时期维护社会秩序和稳定。

封建主与农奴之间形成了契约关系,封建主提供农奴土地居住和保护,而农奴则给予封建主劳动和纳税。

二、封建制度的组织结构1. 封建主:封建主是封建制度的核心,他们是社会的贵族阶级,拥有土地和军队。

封建主之间存在着层级关系,高级封建主对低级封建主享有某种控制权。

2. 农奴:农奴是封建制度下的最底层人群,他们是农田的耕作和生产者。

农奴完全依附于封建主,没有自由身份,无权离开土地。

3. 仕宦阶层:在封建制度中,仕宦阶层是一个独立的群体,他们通过效忠封建主,在政治和行政方面扮演重要角色。

4. 教士:教士是封建制度中的精神支柱,他们通过宣传教义和传授知识,维系了社会的稳定。

三、封建制度的特点1. 土地所有权:封建主拥有土地的所有权,他们控制着整个封建制度,确定土地的使用方式和分配。

2. 层级关系:封建制度中存在严格的等级关系,高级封建主对低级封建主拥有相应的权威和控制。

3. 经济自给自足:封建制度的经济基础是农业生产,封建主通过农业收入维持贵族的生活。

4. 封建义务:农奴对封建主有各种封建义务,包括服劳役、支付租税和军事征募等。

5. 家族主义:封建制度重视血缘关系,封建主通过世袭让地位和权力传承给子孙。

四、封建制度对欧洲的影响1. 农业经济:封建制度下的农业经济是农奴劳动的结果,农业生产成为社会的中心。

农奴的劳动使欧洲农业大规模发展,推动了城市和贸易的兴起。

2. 社会等级:封建制度加深了社会的等级分化,区分了封建主与农奴、贵族与平民之间的地位差异。

3. 文化传承:封建制度下的贵族成为文化的主要传承者和赞助人,艺术、文学和建筑在贵族文化中得到发展。

西欧封建制度政治特点及形成原因小组总结报告一西欧封建制度政治特点⑴、政治发展曲折艰难,封建国家长期四分五裂,统一的中央集权统治很晚才出现⑵、西欧封建等级制度森严⑶、基督教会在西欧封建社会中的地位和影响巨大,政教冲突激烈,教权甚至凌驾于王权之上。

二西欧封建制度政治特点形成原因⑴、西欧政治格局长期处于封建分裂状态的原因1.地理因素因为西欧被许多河流和山脉分隔开,边缘也被海洋切割了。

这不利于国家的统治和发展,阻碍了各小国间的交流。

地理因素也是国家统一的一个障碍。

2.西欧封建制度:欧洲封建社会因封建主内部土地层层分封,形成金字塔形的封建等级制,每一层上下级之间都结成封君和封臣的关系,这是西欧封建社会的一大特色也是西欧封建社会长期分裂的另一个重要原因。

每个领主只能直接管辖自己的附庸,不能管辖附庸的附庸,所谓“我的附庸的附庸,不是我的附庸”每个封建主割据一方,各自为政。

所以,整个西欧封建社会是分裂的,国王的权力有限,不能统治到各级封国,难为天下“共主”。

城市兴起前的庄园是人们进行社会活动的主要场所,然而在西欧层层分封的封建制度下,一些大庄主往往不听从中央的管辖,一度造成庄园割据的局面,这种现象削弱了西欧专制的力量。

因此也是社会生产分裂的重要原因之一3. 历史遗留问题:西欧没有经历长期统一的朝代。

因此,西欧没有实现过民族融合和思想统一的阶段,各民族矛盾重重,加剧了西欧的分裂局面。

⑵、西欧封建等级形成原因其基础来自三个方面:古希腊、罗马的遗产,基督教的传统,日耳曼人的社会模式.换句话说,西欧封建制度是由罗马封建因素,日耳曼因素,通过基督教会对二者的不断结合而形成的。

1. 罗马封建因素随着罗马帝国对外扩张的中止,帝国的经济在公元三世纪已发生严重危机:人口锐减,城市败落,一些大土地所有者便退居乡村,建立了以隶农为主要生产者的、实行租佃分散经营的田庄制,形成自然经济,政治上则形成独立王国。

如此在公元三世纪,罗马帝国的奴隶制商品经济已经过渡到隶农制自然经济。

.实用文档.西欧的封建制度与中国的封建制度,是形相近而神迥异的。

它们之间的区别是显而易见的。

第一,中国西周时期实行封建制度是王权强盛的反映。

所谓“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣〞?⑧。

周天子是全国土地和臣民的最高所有者,是天下“共主〞。

而西欧的封建制度却不是这样,国王以下的各级封建主都效仿国王实行分封。

这样层层分封,形成公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵、骑士的封建等级制度。

等级越低,人数越多,组成一座以国王为首的金字塔式的统治结构。

在这个统治结构内部,每一层的上下级之间都是领土〔封君〕和附庸〔封臣〕的关系,彼此负有义务。

但是,每个领主只能直接管辖自己的附庸,不能管辖附庸的附庸,所谓“我的附庸的附庸,不是我的附庸〞,这是西欧封建社会的一条常规。

实际上,每个封建主都是一个小国君,割据一方,各自为政。

所以,整个西欧封建社会是分裂的,国王的权力有限,不能统治到各级封国,难为天下“共主〞。

第二、中国西周的封建制度与宗法制度相联系。

天子、诸侯、卿大夫的职位都由嫡长子继承。

宗法制度的根本精神是以宗子为中心,依血缘关系的远近来区别亲疏贵贱,从而规定出无可改变的等级制度。

所以,西周初期,“立七十一国,姬姓独居五十三人焉;周之子孙,苟不狂惑者,莫不为天下显诸侯。

〞而一般平民与贵族之间横亘着一条难以逾越的鸿沟。

西欧封建社会分裂割据,各自为政,纷争不已,所以盛行尚武之风,当骑士是莫大的荣耀。

从一份公元1002-1023年的有关诺曼底征服前的英国社会史料中,我们了解到:如果一个平民开展顺利,拥有属于自己的足足五海得土地,一座钟楼和一座城堡,在国王会堂里有他的席位和专职,那么,他以后就有资格获得一个武士的各种权利。

……如果一个武士开展顺利,成为伯爵,那么,此后他就有资格得到伯爵的各种权利。

这就是说,在当时,财产和武艺是进入贵族行列的主要依据,跟血统关系不大,很多国王的侍卫,最后开展成为贵族。

因此,在西欧贵族和平民之间并没有难以逾越的鸿沟。

西方封建的概念和特点西方封建制度是指中世纪时期西欧国家的一种社会组织形式,它以封建主与封建农民之间的直接关系为基础,通过封建契约实现权利和义务的分配。

西方封建的具体特点可以从以下几个方面来分析。

首先,西方封建社会有明显的等级制度。

封建制度的核心是封建主和封建农民之间的维系关系。

封建主作为社会的统治者,拥有土地和权力,而封建农民则是土地的使用者,提供劳动和农产品作为封建主的交换对象。

封建主与封建农民之间的关系是一种上下级、主从的关系。

其次,西方封建制度具有土地所有权的分散特点。

在封建社会中,土地是封建主赐予给封建农民的,封建主可以从中收取封地租金或农产品作为报酬。

封建主拥有土地所有权,但并不直接经营土地,而是将土地分配给封建农民进行耕作。

这种土地所有权的分散特点使得封建主的权力在地区上是分散的,但他们在整个社会中仍具有绝对的统治地位。

第三,西方封建社会存在以封建契约为基础的义务关系。

封建主与封建农民之间签订封建契约,约定双方的权利和义务。

封建主提供封地和保护,封建农民则需要向封建主效忠、提供劳动和农产品。

双方通过封建契约建立起一种契约关系,这种关系在法律上是平等的。

但实际上,由于封建主拥有权力和资源的垄断,封建农民在契约中占据被动地位。

此外,西方封建社会的特点还包括世袭制和脱离劳动的贵族阶层的存在。

封建主的地位是世袭的,封地也会世袭给继承人。

这种制度的存在导致了贵族阶层的形成,他们不再从事农业劳动,而是依靠封地的收入来维持自身的生活。

贵族阶层是封建社会的核心力量,他们享有特权和豪华生活,与封建农民形成了鲜明的对比。

总结起来,西方封建社会是一种以封建主与封建农民之间的关系为基础的社会组织形式。

其特点主要包括等级制度、土地所有权的分散、由封建契约构建的权利和义务关系,以及贵族阶层的存在。

这种制度的存在和运作,一定程度上维持了社会秩序和稳定,但也加重了封建农民的负担,阻碍了社会和经济的发展。

随着历史的演进,西方封建制度逐渐走向衰落,为现代资本主义社会的形成铺平了道路。

封建等级制(11世纪前后确立)形成于西欧封建制形成的过程中。

8世纪上半叶,法兰克王国宫相查理·马特实行采邑改革内容:改革土地分配制度,变无条件赏赐有条件分封,影响:促进了分建制度的发展,封建地主层层分封,逐渐形成封建等级制。

国王与各级贵族组成的统治秩序和政权形式。

国王居于最上层,其下依次为公侯伯子男爵,骑士位于底层,封建主层层分封。

各级封建主只服从自己上级封建主,与其他封建主没有依附关系。

国王名义上是最高统治者,实际权力有限。

封建主势力坐大,王国陷入分裂割据状态。

等级君主制(13世纪下半叶初步形成)形成于西欧封建制确立以后。

12世纪以后,随着城市的复兴和商品经济的活跃;以国王为代表的中央集权势力和新兴的市民阶层在共同利益驱使下,力图携手打破封建割据的局面;13世纪下半叶起,英法相继出现新的权力机构,等级代表会议。

王权借助等级代表会议实施统治的一种政权形式,贵族和市民共同参与,分享权力。

司法和军事等集权集中到中央。

等级代表会议(贵族和市民)掌握国家赋税的批准权和分摊权力。

市民阶级的利益和要求开始受到重视。

等级君主制相对于中世纪早期的政治混乱和割据状态而言,具有历史进步意义。

推动了社会经济的进一步发展。

君主专制(15世纪下半叶)民族国家的形成和资本主义生产关系的发展。

社会各阶层支持继续加强王权(其中新兴的资产阶级需要王权为资本主义经济发展开辟道路)。

15世纪下半叶起英法等国的等级君主制逐渐演变为君主专制。

王权强化。

初期英法两国继续打击大贵族势力,颁布了重商主义政策。

后期鼓吹君权神授,阻碍资本主义进一步发展。

君主立宪制(17世纪末)查理二世及其继承者詹姆斯二世竭力恢复君主专制,激起资产阶级和新贵族的强烈不满。

1688年,英国发动政变“光荣革命”。

1689年,英国议会通过限制王权的《权利法案》。

1701年通过《王位继承法》由此确立“议会至上”原则和君主立宪制度。

议会至上国王成为统而不制的虚君。

中世纪西欧的封建等级制度及其成因朱 伟 奇“在过去的各个历史时代,我们几乎到处都可以看到社会完全划分为各个不同的等级,看到由各种社会地位构成的多级阶梯。

”①在古代社会,等级制的存在发展是由古代社会政治经济发展的特点决定的。

本文试就中世纪西欧封建等级制度及其成因,做一点探讨。

一 西欧封建等级制度是在西罗马帝国废墟的基础上,罗马文明与日耳曼文明相碰撞、相融合的产物,在征服罗马帝国过程中,日耳曼人社会产生了两极分化,原先的部落首领和亲兵逐渐形成贵族,与罗马的大地主及僧侣构成社会上层;日耳曼人的一般公社成员与罗马的自由民、隶民及奴隶则形成社会下层。

随着西欧封建制度的确立和发展,社会上层进一步从高到低分化为僧侣集团和以国王为首的骑士贵族集团,社会下层按职业依次分化为以农工商业者为主体的平民集团,从而也就形成了僧侣、骑士贵族、平民等级秩序。

在这种等级关系中,僧侣的责任是:祷告、赞扬上帝,在精神上救济人类;贵族的责任是:维护社会秩序抵御侵犯;平民的责任是:用劳动来支持上述两个等级。

11世纪的扎克・得・维特里就三等级的关系做了形象的说明:僧侣是人的眼睛,因为他们能看到并给人们指示安全的道路;贵族是手臂,负责捍卫社会实施正义保卫王国;平民是人体的下部,负责支持负担人体的上部分并为之服务②。

三种不同的人的出现,标志着西欧封建等级制的形成。

在这种封建等级制中,各等级排列秩序是由其在社会政治经济文化领域中的作用与影响决定的,同时每个等级内部又都有着各自的等级秩序。

僧侣被视为社会的第一等级,这是由中世纪特定的历史条件造成的。

西罗马帝国灭亡后,僧侣成为罗马文明的唯一继承者。

做为征服者的日耳曼人尚处于向文明迈进之中,他们不知道如何统治管理和组织新的社会。

于是僧侣便介入世俗,充当日耳曼人的“导师”,帮助日耳曼人重新恢复社会政治经济秩序。

一个社会要生存发展,首先要有一个安定和平的社会环境。

处于军事民主制时期的日耳曼人在征服帝国后,仍惯于征战抢掠。

关于西欧的封建等级制度

1108 孙逸伦

“在过去的各个历史时代,我们几乎到处都可以看到社会完全划分为各个不同的等级,看到由各种社会地位构成的多级阶梯。

”在古代社会,等级制的存在发展是由古代社会政治经济发展的特点决定的。

在征服罗马帝国过程中,日耳曼人社会产生了两极分化,原先的部落首领和亲兵逐渐形成贵族,与罗马的大地主及教会构成社会上层;日耳曼人的一般公社成员与罗马的自由民、隶民及奴隶则形成社会下层。

随着西欧封建制度的确立和发展,社会上层进一步从高到低分化为教会和以国王为首的骑士贵族集团,社会下层按职业依次分化为以农工商业者为主体的平民集团,从而也就形成了教会、骑士贵族、平民等级秩序。

教会被视为社会的第一等级,这种严密组织遍及整个西欧。

与此相比,西欧各国政府却处于支离破碎状态。

这种情况就决定了教会是当时西欧最强有力的权威者。

在宗教文化教育上,教会处于绝对的垄断地位。

在司法上享有宗教豁免权,世俗法庭无权审理。

在经济上,教会是西欧最大的土地所有者,并享有免税的特权,正如恩格斯指出的,在中世纪,整个天主教占有西欧全部土地的三分之一。

他们还长期垄断西欧封建社会的文化与教育,对人民进行精神统治,是西欧封建社会的精神支柱。

骑士贵族即以战争为职业的封建军事贵族,是第二等级。

在西欧封建制形成过程中,国王为了加强同封建贵族之间的联系,获得稳固的兵源,于是将土地以服兵役为条件层层分封给贵族,从而形成了封建军事贵族集团。

在骑士贵族等级关系中,每个人对其上级来说都是附庸,而对其下级来说则是封主。

公爵和伯爵是国王的附庸,同时也是男爵和子爵的封主;男爵和子爵是公爵和伯爵的附庸,又是骑士的封主。

骑士有侍从,以后侍从逐渐变成了低级骑士。

在封主与附庸关系中,封主对附庸的生命财产负有保护的义务和监护的权利。

做为附庸应带领一定数目的骑士为封主临阵作战。

假如附庸不忠于封主或不履行应尽的义务,那么封主有权收回分封出去的土地。

由于骑士贵族等级关系是通过层层分封建立起来的,所以附庸只承认自己直接受封的领主才是自己的封主,而对自己封主的封主却不发生臣属关系。

这就是“我附庸的附庸不是我的附庸”。

尽管骑士贵族集团是世俗社会真正的统治者,但鉴于他们政治经济状况,是没有能力履行其社会职责,更无法与大一统的教会僧侣集团相抗衡,只能位居于僧侣之下。

平民即农工商业者是位卑于骑士贵族的第三等级。

在平民等级中,农民位居第一,其次是手工艺者,最后是商人。

在自然经济条件下,农业占主导地位,工商业则是农业的补充。

加之社会公众把商人看作不劳而获的寄生虫,教会又历来视商业为邪恶而加以禁止,从而使商人的地位更为低下。

中世纪的农民虽然从职业的社会地位上讲胜于工商业者,但实际的政治经济地位还远不如工商业者。

他们必须依附在土地上,被剥夺了迁徙的自由,向教俗封建主交纳名目繁多的税,甚至还要受到工商业者的盘剥。

因而,农民是社会中受苦最深的等级。

在封建等级制度下,每个人都有自己的等级归属,。

因为各等级集团都赋予其成员以特权,对成员以外的人进行排斥打击。

这种森严的等级制的存在和发展是封建社会政治经济发展的必然产物。