高中历史《从中日甲午战争到八国联军侵华》优质课教案、教学设计

- 格式:docx

- 大小:146.45 KB

- 文档页数:9

盐池高级中学教学笔记年月日普通高中课程标准实验教科书·历史·必修1第四单元近代中国反侵略、求民主的潮流第12课甲午中日战争和八国联军侵华第一部分:教案内容【教学设计】学情分析:高一年级的历史学习,是学生在高中阶段学习历史的起点,也是关键。

能否树立正确的历史观念,掌握科学的学习方法,培养一定的历史思维,决定了学生历史学习的好坏。

由于宁夏中考采取思想品德、历史、地理、生物合卷,实行开卷考试,考生从历史、地理、生物三科试题中选答一科试题,导致学生对历史往往存在这样一些印象:历史是“副科”;是死记硬背,与现实联系不大;是无用之学……由于初中的基础不扎实,对于高中历史学习产生了不利影响。

高中历史教材的编写采用了专题的形式,以专题为线索展现历史发展脉络,打破了时空的界限。

这本应建立在学生掌握通史的基础之上。

但初中历史教育的现状,决定了众多学生既对初中历史知识的掌握情况不理想,无法形成学习高中历史课程必要的知识基础;又缺乏必要的学习能力和方法的培养。

采用专题的形式编写教材,这一体例对教学有以下几点不利:⑴知识系统不完整,同一阶段不同历史现象的联系不紧密;⑵专题之间的跳跃性大,新知识的学习缺少旧知识的铺垫;⑶专题性的历史内容理论性强,难度加大;⑷各模块教材之间历史知识的重复。

所以教学时,一定要注意专题内知识的完整性问题,同时还要考虑本专题知识与其他专题的联系。

在有限的时间里,如何深入浅出地把历史知识向学生讲述清楚,并引导他们通过学习活动有所收获,这对历史教师无疑是一个重大挑战。

针对这些挑战,在备课和上课的过程中,要注意以下几点:⑴反复推敲上课怎样开头,怎样结束。

开头要激发兴趣,结束要让人回味。

开头结束都力求短小精干,切忌拖泥带水。

板书演示要清楚明了,重点关键要突出鲜明。

⑵上课要关心每位学生,要使绝大多数都能真懂。

在让学生思考、操作、讨论时,优秀生和后进生应有所区别,体现出“因材施教”。

要使优秀生感到一定困难,要使后进生感到在进步。

第15课从中日甲午战争到八国联军侵华教学设计教案第一篇:第15课从中日甲午战争到八国联军侵华教学设计教案教学准备1.教学目标列举1840年到1900年间西方列强的侵华史实,概述中国军民反抗外来侵略斗争的事迹,体会中华民族不屈不挠的斗争精神。

2.教学重点/难点列举1840年到1900年间西方列强的侵华史实,概述中国军民反抗外来侵略斗争的事迹,体会中华民族不屈不挠的斗争精神。

3.教学用具4.标签教学过程教师活动:播放视频甲午海战主题曲展示材料,提出问题幻灯片播放视频资料1840年到1900年间西方列强的侵华史实,概述中国军民反抗外来侵略斗争的事迹。

放出木偶图片提出问题学生活动:信息技术支持(资源、方法、手段等)回答问题多媒体技术,历史电影思考创新历史资料学生感悟多媒体技术学生讨论多媒体展示学生发表自己的看法多媒体展示:清政府就像列强手中的扯线木偶一样,逐步成为侵略者统治中国的工具,成为“洋人的朝廷”感悟中国军民反抗外来侵略斗争的事迹,体会中华民族不屈不挠的斗争精神。

多媒体展示国家兴亡匹夫有责勿忘国耻振兴中华。

多媒体计算机网络在高中历史教学中具有重要的地位,作为一种新的教学模式,把多媒体计算机软件与课程教学有机结合起来,具有重要的意义。

1、大量教学资料和教学图片的运用,充分收集各种史料,图片、文字、视频皆为我所用。

多媒体计算机软件的集成功能,把文字、图形图像、声音、动画及视频影像有机地集合在一起,使教学内容以生动活泼的形式呈现在学生的面前,刺激学生多种感官,激发学生的学习兴趣,从而提高学生的学习效果和教学效率。

注重培养学生甄别、阅读史料的能力,从而树立论从史出的史学研究精神;2、课堂中注意了讲练结合,即使训练以巩固当堂所注重培养学生自主学习、合作探究,同时提高学生分析问题、解决问题的能力;注重培养学生知识生成的能力,从而进一步锻炼逻辑思维能力;注重以历史唯物主义史观为指导;3、注重了小组合作学习这一环节,让学生独立思考、动手写,然后再讨论,教师在学生回答后又及时讲解。

人教版高中历史必修一第12课《甲午中日战争和八国联军侵华》教案第12课《甲午中日战争和八国联军侵华》一、课标落实课程标准课标细化课标分解列举1894年日本侵华的主要史实;概述中国军民反抗外来侵略斗争的事迹,体会中华民族英勇不屈的斗争精神。

列举1894年日本侵华的主要史实1. 了解中日甲午战争的背景,熟记《马关条约》的内容与影响提高综合分析历史问题的能力。

2. 自主学习、合作探究,探究近代前期列强侵华阶段特征,学会总结相关历史史实之间内在联系。

3. 激情投入,深刻体会中华民族英勇不屈的斗争精神,增强历史责任感和使命感。

概述甲午中日战争中国军民斗争的主要事迹。

二、教材地位和学情分析1. 教材地位《甲午中日战争》是人教版高中历史《必修一》第四单元第十二课的内容。

甲午中日战争是近代列强侵华战争的重要部分,它上承两次鸦片战争,下启帝国主义瓜分中国的狂潮、八国联军侵华。

也正是这场战争,促成了自鸦片战争以来前所未有的民族觉醒,危机也是转机。

这一课是中国近代史上一次重大的战争,故学好本课至关重要。

2. 学情分析根据高一学生的心理特征采用讲授法、启发式教学法、图示法、比较法。

同初中阶段相比,高中学生的抽象能力和对某些历史理论的理解六、教学程序设计(一)导入新课导入新课:同学们,学习中国古代史我们最大的感受是,中华民族是一个伟大的民族。

为人类文明发展作出了巨大的贡献。

学习中国近代史又让我们认识到中华民族还是一个多灾多难的民族。

自从鸦片战争以来,堂堂泱泱大国一次次地承受着西方侵略所带来的侮辱,甲午中日战争中国竟然败给了“蕞尔小国”小日本。

这可以说是对东方大国最后一点体面的摧毁。

今天就让我们翻开历史画卷,重新回到甲午中日战争的历史时期,去体会民族的血泪和兴衰,去回顾惨痛的经验和教训。

打出第1张幻灯片(一)预习案◆中日甲午战争(1894——1895)1、历史背景(1)国际背景:第二次工业革命后列强向帝国主义过渡,掀起瓜分世界的狂潮,在全球抢占投资场所。

第14 课从中日甲午战争到八国联军侵华【课程标准】列举1840年至1900年间西方列强的侵华史实(甲午战争和八国联军侵华部分),概述中国军民反抗外来侵略斗争的事迹,体会中华民族英勇不屈的斗争精神。

【知识脉络】一、中日甲午战争1.背景:兵北洋舰队丁汝昌、邓世昌反抗。

借外债。

4.影响:二、义和团运动4.结果:在中外反动势力的联合镇压下,义和团运动失败。

三、八国联军侵华1.背景:(1)原因:甲午战后,随着民族危机的加深,中国人民反抗帝国主义侵略的斗争不断高涨,由民间组织的义和团自发组织的反帝爱国运动,将斗争矛头直指帝国主义。

沿线战略要地;惩办“首祸诸臣”等。

4.影响:【当堂巩固】1.《上海县竹枝词》有诗云:“卅年求富更求强,造炮成船法仿洋。

海面未收功一战,总归虚牝掷金黄。

”与上述内容有关的历史事件是A.第二次鸦片战争B.中法马尾海战C.中日甲午战争D.八国联军侵华2.1900年以后在天津老城南门外(南市一带)出现了租界与天津地方当局均不实施管理并一度畸形繁荣的地区,俗称“三不管”。

这本质上反映出近代天津城市的A.封建落后性B.治安管理的不合理性C.半殖民地半封建性D.建设的散乱随意性3.《马关条约》中,允许日本在通商口岸开设工厂,这一规定主的主要危害在于A.便于日本向中国扩张势力B.使列强进一步控制中国的财政和经济C.列强的侵略势力开始深入中国内地D.严重阻碍了中国民族资本主义的发展4.1895年《马关条约》签订,其重要影响之一是A.清政府大量举借外债B.朝鲜为日本所吞并C、日俄关系得到缓和 D.辽东半岛被日本长期占据5.甲午中日战争所产生的影响和后果有①列强对中国的经济侵略进一步加剧②中国丧失了更多的领土和主权③清政府开始被列强控制④中国半殖民地程度大大加深了A.①③④B.②③④C.①②④D.①②③④6.19世纪末期签订的不平等条约与19世纪中期相比,最主要的不同是A.割取中国领土的面积最大B.索取的赔款数额不断加大C.规定开放更多的通商口岸D.列强获得在华投资设厂的权利7.甲午中日战争后,民间组织义和团自发爱国运动,最主要的意义是A.导致了八国联军侵华战争B.阻止了中国完全沦为半殖民地半封建社会C.粉碎了帝国主义列强瓜分中国的企图D.打击了清政府的反动统治,加速其灭亡8.《辛丑条约》对中国社会产生的最主要的影响是A.有利于帝国主义列强的商品输出B.有利于帝国主义列强的资本输出C.清政府成为帝国主义统治中国的工具D.使列强的侵略势力由沿海深入内地9.瓦德西说:“无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力可以统治此天下生灵四分之一”,“故瓜分一事,实为下策”。

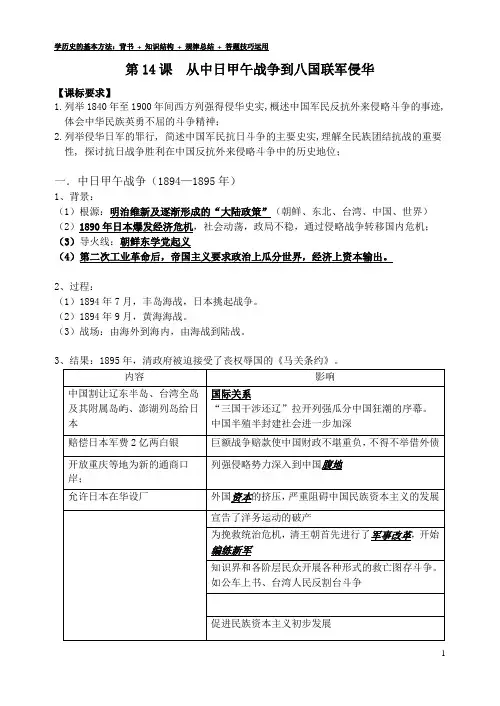

第14课从中日甲午战争到八国联军侵华【课标要求】1.列举1840年至1900年间西方列强得侵华史实,概述中国军民反抗外来侵略斗争的事迹, 体会中华民族英勇不屈的斗争精神;2.列举侵华日军的罪行, 简述中国军民抗日斗争的主要史实,理解全民族团结抗战的重要性, 探讨抗日战争胜利在中国反抗外来侵略斗争中的历史地位;一.中日甲午战争(1894—1895年)1、背景:(1)根源:明治维新及逐渐形成的“大陆政策”(朝鲜、东北、台湾、中国、世界)(2)1890年日本爆发经济危机,社会动荡,政局不稳,通过侵略战争转移国内危机;(3)导火线:朝鲜东学党起义(4)第二次工业革命后,帝国主义要求政治上瓜分世界,经济上资本输出。

2、过程:(1)1894年7月,丰岛海战,日本挑起战争。

(2)1894年9月,黄海海战。

(3)战场:由海外到海内,由海战到陆战。

3、结果:1895年,清政府被迫接受了丧权辱国的《马关条约》。

内容影响中国割让辽东半岛、台湾全岛及其附属岛屿、澎湖列岛给日本国际关系“三国干涉还辽”拉开列强瓜分中国狂潮的序幕。

中国半殖半封建社会进一步加深赔偿日本军费2亿两白银巨额战争赔款使中国财政不堪重负,不得不举借外债开放重庆等地为新的通商口岸;列强侵略势力深入到中国腹地允许日本在华设厂外国资本的挤压,严重阻碍中国民族资本主义的发展宣告了洋务运动的破产为挽救统治危机,清王朝首先进行了军事改革,开始编练新军知识界和各阶层民众开展各种形式的救亡图存斗争。

如公车上书、台湾人民反割台斗争促进民族资本主义初步发展二.义和团运动(1898年—1901年)1、原因:(1)根本原因:民族危机加重。

(2)直接原因:19世纪末,人民群众反洋教斗争发展2、概况:(1)口号:“扶清灭洋”(2)性质:反帝爱国运动(3)清政府态度:镇压——利用(扶而用之)——镇压(4)主要活动:先地方——后北京(5) 抗击八国联军侵华地点:廊坊——大沽3.启示:由于农民阶级局限性、时代局限,不能不提不出科学的纲领、统一组织和领导,带有浓厚的封建迷信思想和落后的宗教信仰,所有最终失败。

人教版高中历史必修一第12课《甲午中日战争和八国联军侵华》一、设计思想:本节课涉及到两个我们比较熟悉的近代列强侵华战争:甲午中日战争和八国联军侵华战争,尤其是甲午中日战争,与之相关的文史资料、影视资料都很多,尤其是最近几年,中日关系一直以来是焦点热点,2019年又是甲午中日战争爆发的120周年纪念,怎样利用好这节课的知识,做好对学生的爱国主义教育,是本节课的教学重点和最终归宿。

所以,在本节课中,以中日关系的变化作为主线,引导学生在掌握本节课的基础知识的同时,又能理性的反思当今的中日关系及中国与世界的关系。

在教学目标的设计上,将教学目标分为三级:A级为必须达到目标;B级为绝大部分都能达到的目标;C级则是需要通过锻炼,才能逐渐达到的目标。

课前利用导学案,基本达成A级目标。

课堂以讨论题作为引导,引导学生充分展开讨论,在讨论中理解并掌握知识,在讨论中提升理解历史事件的能力,达成B级和C级目标。

二、教材分析:《甲午中日战争和八国联军侵华》是人教版历史必修一第三单元第12课,也是中国历史发展转变的重要阶段,中国半殖民地半封建化程度的的加深到完全沦为,上接鸦片战争,后启辛亥革命,尤其为理解辛亥革命的社会背景奠定了基础。

同时也可回顾近代以来中国逐步沦为半殖民地半封建社会的历程,对近代中国前期历史做一简单回顾总结。

从历史的角度看,这两场战争给中华民族带来了深重的民族灾难和耻辱;但同时又促成了自鸦片战争以来前所未有的民族觉醒,危机也是转机。

此后,一个新的阶级——民族资产阶级登上了政治舞台,真正意义上的民主革命出现了。

因此也可以说,这两场战争是传统中国和近代中国的分界线。

同时,这两场战争也反映了19世纪末期,资本主义列强侵略的新特点,即第二次工业革命后资本输出、瓜分世界的要求。

在第二次工业革命后,资本主义逐渐形成了世界体系,对历史产生了深远的影响,对中国的侵略正是这种影响的表现之一。

从现实的角度看甲午中日战争,中日虽然是一衣带水的邻邦,可在今天这个世界上,日本却是离我们最遥远的国家,昔日黄海大战演变成今日东海之争,历史问题现实化,现实问题历史化,让学生深入认识甲午中日战争这一重大历史事件,并从中吸取教训是非常必要的。

高二历史教案:《从中日甲午战争到八国联军侵华》要勇敢地面对自己的未来,要为实现自己的理想而为此努力奋斗。

1.依据“知识导学”勾划标注课本,梳理基础并记忆。

结合“学思结合”加深对知识的思考与理解。

2.将预习中遇到的疑难问题用红笔标识出来以备小组探究、突破。

列举1840年至1900年间西方列强的侵华史实(甲午战争和八国联军侵华部分),概述中国军民反抗外来侵略斗争的事迹,体会中华民族英勇不屈的斗争精神。

1. 了解中日甲午战争和八国联军侵华战争的背景,熟记《马关条约》和《辛丑条约》的内容与影响提高综合分析历史问题的能力。

2. 自主学习、合作探究,探究近代前期列强侵华阶段特征,学会总结相关历史史实之间内在联系。

3. 激情投入,深刻体会中华民族英勇不屈的斗争精神,增强历史责任感和使命感。

《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》是近代历史上列强强迫清政府签订的严重不平等条约。

⑴《南京条约》的主要内容中,最能反映出当时西方列强侵华特点和要求的是那两条规定⑵帝国主义时代列强侵华有两大特点——瓜分世界与资本输出。

《马关条约》中,哪两条规定分别体现了上述两个特点指出这两条规定对中国的严重危害。

⑶有人认为:“《辛丑条约》的签订,一定意义上讲是列强鉴于中国人民反抗使得瓜分企图破产的事实,对侵华政策的调整。

”你认为这一说法有道理吗说明理由。

1.有人曾对中国近代史上的一场战争发出这样的感慨:“从前我国还只是被西方大国打败过,现在竟被东方的小国打败了,而且失败得那样惨,条约又订得那样苛刻,这是多么大的耻辱啊!”这场战争是A.第一次鸦片战争B.八国联军侵华战C.甲午中日战争D.第二次鸦片战争2.《马关条约》中,允许日本在通商口岸开设工厂,这一规定主的主要危害在于A.便于日本向中国扩张势力B.使列强进一步控制中国的财政和经济C.列强的侵略势力开始深入中国内地D.严重阻碍了中国民族资本主义的发展3.从《南京条约》到《马关条约》反映出列强侵华的趋势是A.从经济侵略到政治侵略B.从开口通商到割占土地C.从单独侵华到共同侵华D.从商品输出到资本输出4.曾以清光绪帝名义发布的《罪己诏》称:“今兹议约,不侵吾主权,不割吾土地,念列邦之见谅,疾愚暴之无知,事后追思,惭愤交集。

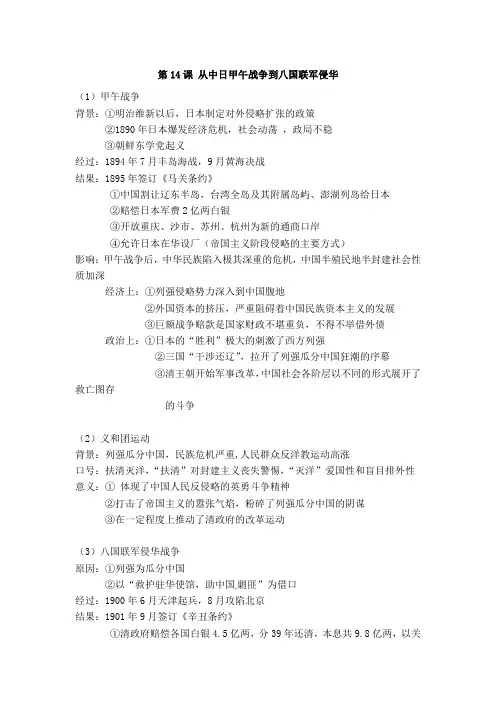

第14课从中日甲午战争到八国联军侵华(1)甲午战争背景:①明治维新以后,日本制定对外侵略扩张的政策②1890年日本爆发经济危机,社会动荡,政局不稳③朝鲜东学党起义经过:1894年7月丰岛海战,9月黄海决战结果:1895年签订《马关条约》①中国割让辽东半岛,台湾全岛及其附属岛屿、澎湖列岛给日本②赔偿日本军费2亿两白银③开放重庆、沙市、苏州、杭州为新的通商口岸④允许日本在华设厂(帝国主义阶段侵略的主要方式)影响:甲午战争后,中华民族陷入极其深重的危机,中国半殖民地半封建社会性质加深经济上:①列强侵略势力深入到中国腹地②外国资本的挤压,严重阻碍着中国民族资本主义的发展③巨额战争赔款是国家财政不堪重负,不得不举借外债政治上:①日本的“胜利”极大的刺激了西方列强②三国“干涉还辽”,拉开了列强瓜分中国狂潮的序幕③清王朝开始军事改革,中国社会各阶层以不同的形式展开了救亡图存的斗争(2)义和团运动背景:列强瓜分中国,民族危机严重,人民群众反洋教运动高涨口号:扶清灭洋,“扶清”对封建主义丧失警惕,“灭洋”爱国性和盲目排外性意义:①体现了中国人民反侵略的英勇斗争精神②打击了帝国主义的嚣张气焰,粉碎了列强瓜分中国的阴谋③在一定程度上推动了清政府的改革运动(3)八国联军侵华战争原因:①列强为瓜分中国②以“救护驻华使馆,助中国剿匪”为借口经过:1900年6月天津起兵,8月攻陷北京结果:1901年9月签订《辛丑条约》①清政府赔偿各国白银4.5亿两,分39年还清,本息共9.8亿两,以关税盐税作抵押②在北京设立使馆区,允许外国驻兵保护③允许各国驻守北京至山海关铁路沿线战略要地④惩办“首祸诸臣”等影响:帝国主义强加给中国的不平等条约经济上:①巨额赔款加深了中国人民的苦难②中国的税收被列强操纵控制政治上:①在北京设立的使馆区成为列强侵华的大本营,清政府成为列强在华统治的工具和洋人的朝廷,中国完全沦为半殖民地半封建化社会②客观上推动了清政府预备立宪改革和民主共和革命思潮的发展【知识拓展】1.天平天国运动与义和团运动的异同相同点:都是以农民为主体;都采用暴力斗争的方式;规模和影响都很大;都暴露了农民阶级的局限性;都被中外反动势力联合镇压;都失败的结果说明农民阶级不是先进生产力的代表者,不能领导中国革命取得胜利。

从中日甲午战争到八国联军侵华教学案(通用2篇)从中日甲午战争到八国联军侵华教学案篇1熟悉中日甲午战争、八国联军侵华战争的主要史实,理解《马关条约》、《辛丑条约》的内容及所带来的危害,认识分析战败对中国政局的影响,理解当时中国社会的变化。

二、教学重难点:1、重点分析:①《马关条约》是自《南京条约》以来最严重的一个不平等条约,大大加深了中国半殖民地化的程度。

②《辛丑条约》的签订,标志着中国半殖民地半封建社会秩序的完全确立,中国的半殖民地半封建社会形成了。

从此,清政府彻底成为帝国主义统治中国的工具。

2、难点分析:甲午战争后中国各阶层的探索是难点。

面对民族的生存危机,中国各阶层展开了一系列的探索。

清王朝进行了军事改革,派袁世凯编练新军;康、梁等资产阶级维新派掀起了维新变法运动;以孙中山为首的资产阶级革命派则创立了中国第一个资产阶级团体——兴中会,提出了“驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府”的纲领;农民阶级则掀起了义和团运动,反抗外来侵略,但最终都失败了。

三、教学过程:导入新课:音乐导入(罗大佑《亚细亚的孤儿》);——提问:“今年是纪念甲午中日战争多少周年?”历史不容忘却,今天就让我们一起走进这一段浸透了无数先辈血与泪的历史。

一、甲午中日战争和民族危机的加深1、战争背景(1)日本:①明治维新以后,日本走上资本主义发展道路,但日本国土狭小,资源匮乏(出示日本地形图)②经济危机,国内矛盾重重③保留了大量封建残余(军国主义)④长期充分的战前准备:政策上,“大陆政策”;军事上,扩军备战,搜集情报(2)中国:①政治上:腐朽落后的封建制度(材料:慈禧挪用北洋水师军费庆寿与日本天皇皇后捐献首饰作军费对比)②经济上:资本主义发展缓慢③军事上:有限的近代军事装备④态度上:认识不足,虚骄自大,“避战求和”,寄希望于西方列强“调停”2、战争经过:(动态地图显示)导火线:朝鲜东学党起义爆发标志:丰岛海战(1894年)重大战役:平壤战役、黄海战役、辽东战役、威海卫战役(幻灯片显示部分网址,供学生课后自主学习)下面,让我们再一次重温那个令人难以忘怀的镜头。

高三历史教案:《从甲午战争到八国联军侵华》教学设计一、教材与学情分析1、教材分析《从甲午中日战争到八国联军侵华》是岳麓版高中历史必修一的内容。

本节课主要涉及的内容是甲午战争的内容及其影响,在中国近代史上占有非常特殊的地位。

甲午战争是资本主义国家进入帝国主义阶段之后侵华的开端,也是列强侵华的转折点,甲午的战败使得中国在东亚和世界上的地位一落千丈,民族危机的空前也促使中国人加紧向西方学习,从近代化的角度来说,甲午战争客观上成为中国近代化的加速器。

2、学情分析高一学生已经具有一定的知识基础和历史学习能力,思维活跃,可以充分进行自主学习探索。

但是甲午战争这段历史离学生的生活年代相对较远,对现在的学生理解起来还有一些困难。

另外,甲午战争是一个相对比较常见的历史常识,加之近代中国与日本的特殊关系,使得这一知识比较大众化,但是,高中阶段对于学生的专业能力有了较高要求,所以,要避免学生的知识世俗化,表象化。

二、三维目标依据课标和考纲,并结合学生实际情况,确立以下三维目标:(一)、知识与能力强发动中日甲午战争和八国联军侵华战争的背景,剖析西方列强侵华的原因、目的和实质;掌握《马关条约》和《辛丑条约》的主要内容,剖析这些不平等条约对中国的危害性,理解中国半殖民地半封建社会是逐渐形成的。

(二)、程与方法:历史图片和历史资料提出问题,引导学生探索西方列强发动侵华战争的原因和目的;引导学生并使学生明白学习重大历史事件是围绕着“背景(或原因)——经过结果——影响”三部曲展开的,让学生学会并掌握学习历史的逻辑思维方法和归纳对比的学习方法。

引导学生对不平等条约内容进行分析和比较,让学生从中归纳概括其危害性。

(三)、情感态度价值观通过学习,深刻理解“落后就要挨打”的道理,培养学生的国家、民族的历史使命感和社会责任感,树立为国家富强、人类和平与进步事业做出贡献的人生理想;通过爱国将士英勇抗击列强侵略,甚至为国捐躯的事迹,激发学生的爱国情怀三、教学重难点1、教学重点:中日甲午战争爆发的原因和《马关条约》主要内容及其危害;八国联军侵华的原因和《辛丑条约》主要内容及其危害。

第14课从中日甲午战争到八国联军侵华教学目标1知识与能力:中日甲午战争和八国联军侵华战争爆发的背景、简况、结果和影响。

义和团运动兴起的背景、口号、结果和历史意义。

2.过程与方法:从多方面、多角度分析甲午战争爆发的背景和影响;从主观、客观两个方面分析义和团运动失败的原因。

3.情感态度与价值观:通过对中日甲午战争、义和团运动和八国联军侵华战争三个重大历史事件的学习,增强学生的民族危机感和责任感,激发学生的爱国热情。

教学重点:甲午战争和八国联军侵华战争爆发的背景、简况、结果和影响。

义和团运动兴起的背景、口号、结果和历史意义。

教学难点:关于义和团运动与太平天国运动的比较;对“扶清灭洋”口号的评价;中国近代社会民族危机不断加深的过程导入新课:同学们知道近代史上列强有过哪些侵华战争吗?鸦片战争、第二次鸦片战争。

对,列强的坚船利炮一次次轰开紫禁城的大门,而一个个的不平等条约又一次次地书写着中国人的屈辱。

但眼泪换不来同情,妥协也不能阻止列强侵略的铁蹄。

今天,我们学习近代史上对中国发展产生巨大影响的两次侵华战争第15课从中日甲午战争到八国联军侵华。

一、甲午战争与民族危机的加深(一)中日甲午战争1.甲午战争的原因(1)根本原因:日本经过1868年明治维新走上了资本主义迅速发展的道路,同时制定了征朝侵华的侵略扩张政策,而侵华战争就是上述内容发展的必然结果。

(日本虽然进行了明治维新,但改革不彻底,保留了大量的封建残余,广大工人,农民生活极端贫苦,国内市场狭小,自然资源缺乏,生产发展受到严重阻碍,再加上劳动人民的反抗,国内阶级矛盾日益尖锐,为解决资本主义发展中的矛盾,日本统治者积极寻求对外侵略扩张,以期从中寻找出路,并制定了一个旨在征服中国和世界的侵略政策——“大陆政策”。

第一步是侵占中国的台湾;第二步是征服朝鲜;第三步是侵占中国的东北和蒙古;第四步是征服全中国;最后是侵占亚洲,称霸世界;其中,侵占中国的台湾和征服朝鲜在其“大陆政策”中占有举足轻重的地位。

第14 课从中日甲午战争到八国联军侵华教学设计课程标准列举1840 年至1900 年间西方列强的侵华史实,概述中国军民反抗外来侵略斗争的事迹,体会中华民族英勇不屈的斗争精神。

本课内容集中介绍了中日甲午战争和八国联军侵华战争以及义和团运动。

教学目标1 知识与能力:(1)中日甲午战争和八国联军侵华战争爆发的背景、简况、结果和影响。

义和团运动兴起的背景、口号、结果和历史意义。

(2)注重在唯物史观指导下运用学科思维和学科方法发现问题、分析问题、解决问题的能力。

(3)落实历史学科核心素养:唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀。

2.过程与方法:从多方面、多角度分析甲午战争爆发的背景和影响;通过问题探究、小组讨论等方法引导学生探究西方列强侵略中国的原因;通过史料分析、列表比较等方法引导学生归纳两个不平等条约的危害及影响。

3.情感态度与价值观:通过战争给中华民族带来的灾难和屈辱,加强学生勿忘国耻、振兴中华的教育;通过中国军民在外来侵略面前的英勇斗争,体会中华民族的不屈精神,增强民族责任感;通过对义和团运动的认识,明确爱国要有理性,近代中国的历史发展,反侵略、争取民族独立和反封建、实现国家近代化必须兼顾。

教学重点:中日中日甲午战争与《马关条约》;八国联军侵华战争与《辛丑条约》。

教学难点:《马关条约》、《辛丑条约》对中国社会的影响;对“扶清灭洋”口号的评价教学方法:1.材料解读法2.知识迁移法3.问题教学法教学过程:【导入新课】同学们,前面我们学习了两次鸦片战争,列强的坚船利炮一次次轰开紫禁城的大门,而一个个的不平等条约又一次次地书写着中国人的屈辱。

但眼泪换不来同情,妥协也不能阻止列强侵略的铁蹄。

今天,我们学习近代史上对中国发展产生巨大影响的两次侵华战争:第14 课从中日甲午战争到八国联军侵华(课件展示重点难点)一、甲午战争与民族危机的加深第一部分:国家主权,大梦谁先觉日本与中国一衣带水,为什么要侵略中国呢?请同学们结合材料回答【合作探究】1、中日甲午战争之因材料1:19 世纪中叶,日本经过明治维新,建立起中央集权的近代天皇制国家。

明治政府大力推进现代化,兴办工业企业,80 年代中期开始工业革命。

在各种因素作用下,日本走上军国主义道路,建立了装备精良的近代军队,确立了对外侵略扩张的大陆政策,企图吞并中国、朝鲜等周边大陆国家。

1887 年,参谋本部制定了《清国征讨方略》。

------摘编自《日本大陆政策史》1、从材料1 看出日本为什么侵华?学生:1、日本:出台“大陆政策”,侵华野心蓄谋已久。

(根本原因)多媒体展示:世界地图:据此内容划一下日本的侵略路线图。

同学们可以看出日本征服世界的计划非常完整,这就是日本的所谓“大陆政策”。

(课件展示动画)个头不高、领土不大的小日本竟然有统治全球的野心,这至今都必须引起我们足够的警觉,由此,我们也可以看出日本与中国的战争是历史的必然,所以这是甲午战争爆发的根本原因。

材料2:1890 年,日本爆发经济危机,社会动荡,政局不稳;福泽谕吉力主“进行东洋攻略,使国内人心转而外”。

2、从材料2 看出日本发动战争的目的是什么?学生:2、1890 年,日本爆发经济危机,为转嫁危机(现实原因)师:朝鲜与中日战争有什么关系呢,请看材料3.材料3: 1894 年3 月,日本外相陆奥宗光密令驻朝公使:“促成中日冲突,实为当前之急务,为实行此事,可采取任何手段. ”3、材料3“促成中日冲突”的导火线是什么事件?学生:1894 年,朝鲜爆发东学党起义师:面对日本挑衅,当时的中国政府是什么态度?(太后和李鸿章“避战求和”的政策,寄希望于列强调停),那么,西方列强对此事又采取什么立场呢?(课件展示题目)【点ft思维】1.下图是一副政治漫画,它反映甲午中日战争爆发前,西方列强对待日本挑衅中国的态度是( )A.支持B.观望C.反对D.合作学生:(B)师:列强的观望态度纵容了日本。

第二部分:国家与民族,为谁而战?自主学习:(自主完成,展示答案,教师适时点拨)要求:阅读教材57 页正文第二三段、小字第二段及战争形势图,独立解决以下问题,时间2 分钟。

1、甲午战争的起止时间?2、甲午战争的主要战场在哪里?在战争中涌现出了哪些杰出爱国人物?试举例。

3、战争的结果如何?《马关条约》的内容有哪些?结合材料,分析探究:甲午中日战争战败的原因材料一:“海军备款三千万,仅购数艘,而西太后即命提款,营构颐和园。

问海军衙门所管何职,则颐和园之工程也。

”材料二:黄海大战后,清军主力尚存。

1895 年,日军进犯北洋海军基地威海卫。

丁汝昌主动请求歼敌,李鸿章下令:“如违令出战,虽胜亦罪”。

提示:内因:清政府统治腐败,没有认真准备,一味妥协退让,这既助长了日本的侵略气焰,又压倒和破坏了中国官兵地方抗敌热情;慈禧太后不顾国家危难、大搞万寿庆典,且挪用海军军费,置国家危亡于不顾,有些清军将领贪生怕死,腐败无能。

外因:日本蓄谋已久,准备充分,经济军事实力强于中国;列强在一定程度上支持日本。

根本原因:落后的封建主义无法抵抗先进的资本主义第三部分:梦醒时分,国破山河在?合作探究2:《马关条约》之危害1、为什么说《马关条约》是继《南京条约》以来最严重的不平等条约?(结合教材58 页第一段)2、《马关条约》与以前的条约相比,新增了什么条款?由此分析列强在经济上的侵略方式发生了怎样的转变?【师生合作,共同探究】(1)《马关条约》危害①割三地——进一步破坏中国领土主权,刺激列强瓜分中国的野心,民族危机进一步加深。

(多媒体课件展示俄法德“三国干涉还辽”漫画,认识其实质是帝国主义在中国和辽东的霸权之争。

)②赔二亿——巨额赔款使国家财政不堪重负,大借外债,帝国主义列强争做中国的债主,进行资本输出,进一步控制了中国的财政和经济。

③开四口——开埠通商和内河新航线的开辟,使帝国主义侵略势力深入到中国内地,最远到达西南的重庆。

(多媒体课件展示近代中开放的通商口岸图)④允设厂——允许日本在中国通商口岸开设工厂,这是前所未有的,它加剧了帝国主义向中国的资本输出,严重阻碍了中国民族资本主义的发展。

⑵不同:设工厂经济侵略方式转变:由商品输出为主→资本输出为主甲午战争失败,中华民族面临严重的民族危机(课件播放《民族危机》视频)深重灾难会带来精神上的强ft,梁启超说“甲午之役唤醒中国四千年之大梦”,空前严重的民族危机,促进了中华民族的觉醒,挽救民族危亡的斗争高涨。

【师生共同归纳】:甲午战争对中国的影响①加深了中国的民族危机。

中国在甲午战争中的失败,宣告了洋务运动的破产。

甲午战争后中国国势艰危,民生凋敝,中华民族陷入极其深重的危机。

中国的半殖民地半封建社会秩序基本形成。

②刺激了列强的侵华:日本的“胜利”及“三国干涉还辽”大大刺激了西方列强的侵华欲望,从此,他们在政治上掀起了瓜分中国的狂潮,在经济上以资本输出作为侵华主要方式,严重破坏了中国的主权,大大加深了中华民族的灾难。

③促进了中华民族的觉醒,挽救民族危亡的斗争高涨:一是为挽救统治危机,清王朝开始进行军事改革,起用袁世凯等人在天津小站采用西洋方式编练新军;二是台湾军民进行反割台斗争,给日本侵略者以沉重打ft;三是面对民族的生存危机,中国的知识和各阶层民众开始震惊,继而奋起,以不同的形式展开了救亡图存的斗争:资产阶级维新派维新变法,资产阶级革命派暴力推翻清政府,农民阶级义和团运动。

二、中国人民的反抗斗争与八国联军侵华【过渡设计】由1900 年明信片漫画题引入【点ft思维】3.如图是一张发行于1900 年的法国明信片上所描述的画面,有8 个身着不同制服的外国士兵在围攻“中国龙”。

但中国最终并没有被列强“吃”掉,其根本原因是A.中国人民的奋起反抗B.帝国主义之间的矛盾C.清王朝的抗争D.资产阶级革命运动的兴起【问题设计】自主学习要求:阅读本框题教材,独立解决以下问题,时间2 分钟。

1、义和团运动的原因、口号是什么?结果如何?如何认识义和团运动?2、八国联军侵华战争的原因是什么?《辛丑条约》的内容有哪些?【展示学习成果,教师点拨】1.义和团运动(1))义和团兴起的原因:①根本原因:帝国主义侵略的加剧,中国的民族危机空前严重。

②直接原因:反洋教斗争的高涨。

19 末,在华教会势力依据不平等条约好清政府的袒护,为非作歹,激起广大民众的强烈反抗。

(2))义和团的口号:“扶清灭洋”(结合材料评价)探究:如何评价“扶清灭洋”口号?材料一:最恨和约,误国殃民。

上行下效,民冤不伸——《拳匪纪事》材料二:挑铁道,把线砍,旋再毁坏大轮船。

……一概鬼子都杀尽,大清一统庆升平。

提示:义和团提出“灭洋”,触及了救亡图存的时代主题,动员了一切可以动员的力量,但对洋人、洋教和外来事物统统排斥,又具有排外的落后性,如义和团破坏火车、铁路、电线就是愚昧落后的表现;义和团提出“扶清”,虽然具有爱国保国的含义,却又将“中国”、“朝廷” “大清”等观念互相混淆,这表明义和团在主观上不反清政府,也不反封建制度。

这一口号在运动初起时,曾动员和吸引更广泛的群众参加反帝斗争,把中小地主,封建知识分子,甚至部分官员也卷了进去,并在一定程度上影响清政府的警惕,不能识破清政府的阴谋诡计以致后来上当受骗。

(3))评价义和团积极方面:①义和团运动体现了中国人民反侵略的英勇斗争精神,打ft帝国主义的嚣张气焰,一定程度上推动了清王朝的改革运动(如后来的“新政”和预备立宪)。

②义和团运动打破了帝国主义瓜分中国的美梦,同时也使列强被迫调整了侵华方式,由直接武装侵略为主变为以扶植代理人为主。

(请同学阅读教材P62 瓦德西的一段话:“无论欧美日本各国,皆无此脑力与实力,可以统治此天下生灵四分之一也”,“故瓜分一事,实为下策”。

认识义和团的历史功绩。

)消极方面:由于阶级和时代的局限,义和团的口号具有盲目排外的弱点,另外也会放松对清政府的警惕;其斗争结果不能促使中国走向进步。

启示:义和团运动虽然部分地承担了当时的革命任务,但它的落后性却使中国的革命重任中国的强国之梦只能由新的阶级来承担;反帝反封建同时并举。

2.八国联军侵华(1))原因:①根本原因:进入帝国主义阶段后,列强为进一步扩大权益而想瓜分中国,变中国为其殖民地。

②直接原因:义和团运动损害了列强的在华利益。

(2))概况:1900 年6 月,帝国主义列强(英、美、俄、德、日、奥、法、意)以“救护驻华使馆,助中国剿匪”为借口,组成联军在英国海军中将西摩尔的率领下,入侵天津、北京。

(3))特点:与以往列强侵华以清政府为对手不同,这次战争是以消灭中国人民革命力量为目标。

(4))结果:1901 年9 月,签订《辛丑条约》,签订条约时11 个国家。

(加上比利时、荷兰、西班牙)《辛丑条约》是中国近代史上最大的不平等条约,中国完全沦为半殖民地半封建社会,请同学们能结合内容分析条约的危害。