生物滞留池研究综述

- 格式:docx

- 大小:38.63 KB

- 文档页数:9

澳大利亚生物滞留池技术在中国的雨水处理能力验证随着城市化进程的加快,硬化路面比例的增大,地表雨水径流显著增加,大量雨水径流通过市政雨水管网直接排入自然终端水体。

然而,由于地表雨水径流污染现象日益严重,所形成的面源污染已经成为终端水体恶化的主要因素。

美国国家环境保护局(USEPA)的报告中也将城市雨水径流和雨水管网排水列为河流第四大污染源(13%),湖泊第三大污染源(18%)以及河口第二大污染源(32%)。

因此,面源污染的治理也成为水环境治理的重要组成部分,雨水污染物的去除对黑臭水体防治、水资源再利用有重大的意义。

为了控制雨水径流、防治面源污染,缓解终端水体水质恶化的问题,海绵城市(Sponge City)作为一种新型城市水环境规划理念,旨在使用不同的低影响开发(LID)设施,實现资源与环境的协调发展。

作为海绵城市重要的设施之一,雨水生物滞留池(Bioretention),又叫生物滤池(Biofilter)或雨水花园(Rain Garden),是利用自身的结构、填料的组成以及种植的植物,对雨水径流进行蓄存,并可以对污染物进行去除的海绵城市设施,其在削减径流峰值、提升水质方面具有良好的效果。

因雨水生物滞留池还具备设计灵活、运行维护成本低的特点,已经在欧美等西方国家开展广泛应用。

在澳大利亚,雨水生物滞留池已经进行了多年的实验室研究,并形成了《雨水生物滞留系统设计导则》(Adoption Guidelines for Stormwater Biofiltration Sys-tems)(以下简称《导则》),有效地促进了该技术在澳洲以及其它国家(如新加坡、以色列等国)的推广和应用。

国内对于雨水生物滞留池的研究起步相对来说较晚,因雨水生物滞留池是基于自然生态的处理系统,处理能力受不同的气候条件、植物选择的影响,因此其在中国的应用需要基于一定的本土化研究。

本研究根据《导则》并结合当地的气候、植物等情况,在江苏镇江建设了一处大型中试雨水生物滞留池,用来收集和处理周边屋面和路面雨水径流。

生物滞留设施处理地表径流污染物的试验研究【摘要】本研究旨在探讨生物滞留设施处理地表径流污染物的有效性。

通过分析生物滞留设施的原理和应用,地表径流污染物的种类及影响,以及处理机制,设计了相应的试验,并进行了试验结果分析。

研究发现,生物滞留设施在处理地表径流污染物方面具有一定的效果,可以有效降低污染物浓度。

未来的研究可以进一步优化生物滞留设施的设计,提高处理效率。

生物滞留设施在地表径流污染物治理中具有一定的潜力和发展前景。

【关键词】生物滞留设施、地表径流、污染物、试验研究、原理、应用、机制、试验设计、试验结果分析、有效性、未来研究、结论。

1. 引言1.1 研究背景地表径流污染是造成水体污染的主要原因之一,其中包含的各种有害物质对水质造成了严重的影响,进而影响到生态系统的健康。

目前,针对地表径流污染的治理方法主要包括生物滞留设施。

生物滞留设施是一种利用植物和微生物生物群落的结构和功能来去除污染物的技术,具有成本低、效果显著等优点。

1.2 研究目的本研究的目的是探索生物滞留设施在处理地表径流污染物方面的有效性,并分析其机制和试验设计。

通过对地表径流污染物的种类及影响进行研究,我们旨在揭示生物滞留设施对不同类型污染物的去除效果,为环境保护和水资源管理提供科学依据。

本研究旨在验证生物滞留设施在减少地表径流污染物排放方面的可行性和效果,为生物滞留设施在城市排水系统中的应用提供理论支持。

通过本研究,我们希望为改善城市地表径流水质、减少环境污染提供新的解决方案,促进可持续发展和生态保护。

1.3 研究意义生物滞留设施处理地表径流污染物可以有效降低城市水环境中的各类有害污染物,减少水环境对周围生态系统的负面影响,促进城市水环境的可持续发展。

对生物滞留设施处理地表径流污染物的试验研究具有重要的理论和实际意义,有助于完善城市水环境治理技术体系,提升城市水环境的整体质量和可持续性,为城市生态环境保护与水资源管理提供科学支撑。

交通科技与管理89技术与应用作为低影响开发技术之一的生物滞留技术,起源于1990年美国马里兰州乔治亚王子郡[1],主要通过植物-土壤-微生物的作用拦截吸附径流雨水中污染物,以此达到去除的目的。

典型的生物滞留系统从上至下依次是:蓄水层、植物层、种植土壤层、填料层和砾石层[2]。

根据其建设的复杂程度可将生物滞留设施分为简易型和复杂型两种。

1 生物滞留系统污染物去除机理1.1 悬浮物的去除悬浮物主要来源于屋面、大气干湿沉降、工地场地等,依靠沉淀和填料过滤去除。

一般而言,运行稳定且成熟的生物滞留系统对悬浮物的去除效果是较好的,且在填料表层基本就被去除,但长时间运行会引起填料的堵塞,所以生物滞留系统运行一两年后就需要检查填料是否堵塞。

1.2 氮、磷的去除氮、磷主要来自路面上的有机物、无机物以及降雨和有机质中含有的少量氮物质等。

填料拦截、植物吸收、微生物固定、完全反硝化产气以及不完全反硝化产气等途径可以达到去除氮的效果。

然而生物滞留系统对硝氮的去除率一直不稳定,主要是反硝化反应对环境要求较高,需要在缺氧的条件下进行,且需要充足的碳源。

此外,有机质中的少量氮素也会经过氨化、硝化,然后以硝酸盐的形式浸出。

磷按存在形态可分为颗粒态磷和溶解态磷。

过滤、沉淀和吸附作用可以去除颗粒态磷,溶解态磷则通过填料吸附、植物吸收以及微生物摄取等作用去除[3]。

如果填料中含有Fe、Al或Ca等金属离子,溶解态磷还可与其反应,生成颗粒态金属盐沉淀,然后过滤去除。

沉淀和过滤去除颗粒态磷的效果很好,去除溶解态磷效果却不太理想。

1.3 有机物的去除道路径流中有机物的成分较复杂,包括油脂、多环芳烃等[4]。

碳氢化合物在生物滞留系统中主要依靠沉淀、吸附和生物降解去除,也可能通过挥发、植物吸收而去除,而可溶性有机物也可以通过植物吸收或植物气孔蒸发去除。

1.4 重金属的去除雨水径流中Cd、Cu、Pb、Zn等重金属的来源于轮胎的磨损、汽车尾气和道路沥青等[5]。

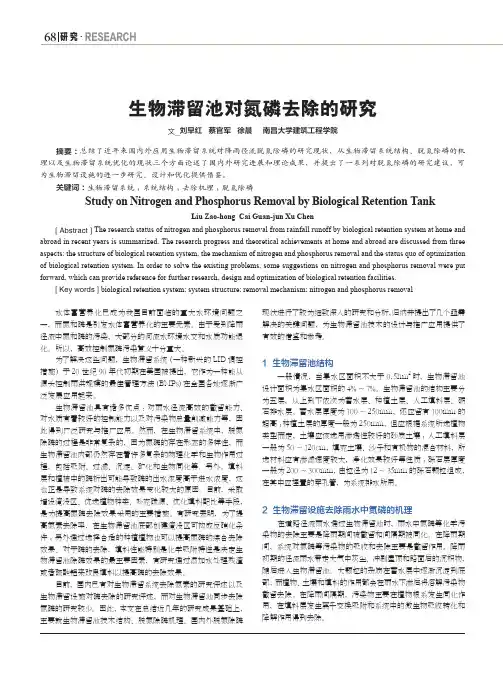

研 究·RESEARCH68生物滞留池对氮磷去除的研究文_刘早红 蔡官军 徐晨 南昌大学建筑工程学院摘要:总结了近年来国内外应用生物滞留系统对降雨径流脱氮除磷的研究现状,从生物滞留系统结构、脱氮除磷的机理以及生物滞留系统优化的现状三个方面论述了国内外研究进展和理论成果,并提出了一系列对脱氮除磷的研究建议,可为生物滞留设施的进一步研究、设计和优化提供借鉴。

关键词:生物滞留系统;系统结构;去除机理;脱氮除磷Study on Nitrogen and Phosphorus Removal by Biological Retention TankLiu Zao-hong Cai Guan-jun Xu Chen[ Abstract ] The research status of nitrogen and phosphorus removal from rainfall runoff by biological retention system at home and abroad in recent years is summarized. The research progress and theoretical achievements at home and abroad are discussed from three aspects: the structure of biological retention system, the mechanism of nitrogen and phosphorus removal and the status quo of optimization of biological retention system. In order to solve the existing problems, some suggestions on nitrogen and phosphorus removal were put forward, which can provide reference for further research, design and optimization of biological retention facilities.[ Key words ] biological retention system; system structure; removal mechanism; nitrogen and phosphorus removal水体富营养化已成为我国目前面临的重大水环境问题之一,而氮和磷是引发水体富营养化的主要元素。

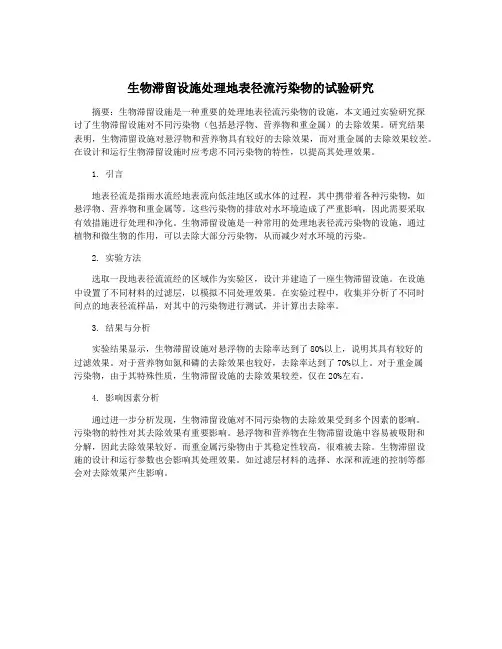

生物滞留设施处理地表径流污染物的试验研究摘要:生物滞留设施是一种重要的处理地表径流污染物的设施,本文通过实验研究探讨了生物滞留设施对不同污染物(包括悬浮物、营养物和重金属)的去除效果。

研究结果表明,生物滞留设施对悬浮物和营养物具有较好的去除效果,而对重金属的去除效果较差。

在设计和运行生物滞留设施时应考虑不同污染物的特性,以提高其处理效果。

1. 引言地表径流是指雨水流经地表流向低洼地区或水体的过程,其中携带着各种污染物,如悬浮物、营养物和重金属等。

这些污染物的排放对水环境造成了严重影响,因此需要采取有效措施进行处理和净化。

生物滞留设施是一种常用的处理地表径流污染物的设施,通过植物和微生物的作用,可以去除大部分污染物,从而减少对水环境的污染。

2. 实验方法选取一段地表径流流经的区域作为实验区,设计并建造了一座生物滞留设施。

在设施中设置了不同材料的过滤层,以模拟不同处理效果。

在实验过程中,收集并分析了不同时间点的地表径流样品,对其中的污染物进行测试,并计算出去除率。

3. 结果与分析实验结果显示,生物滞留设施对悬浮物的去除率达到了80%以上,说明其具有较好的过滤效果。

对于营养物如氮和磷的去除效果也较好,去除率达到了70%以上。

对于重金属污染物,由于其特殊性质,生物滞留设施的去除效果较差,仅在20%左右。

4. 影响因素分析通过进一步分析发现,生物滞留设施对不同污染物的去除效果受到多个因素的影响。

污染物的特性对其去除效果有重要影响。

悬浮物和营养物在生物滞留设施中容易被吸附和分解,因此去除效果较好。

而重金属污染物由于其稳定性较高,很难被去除。

生物滞留设施的设计和运行参数也会影响其处理效果。

如过滤层材料的选择、水深和流速的控制等都会对去除效果产生影响。

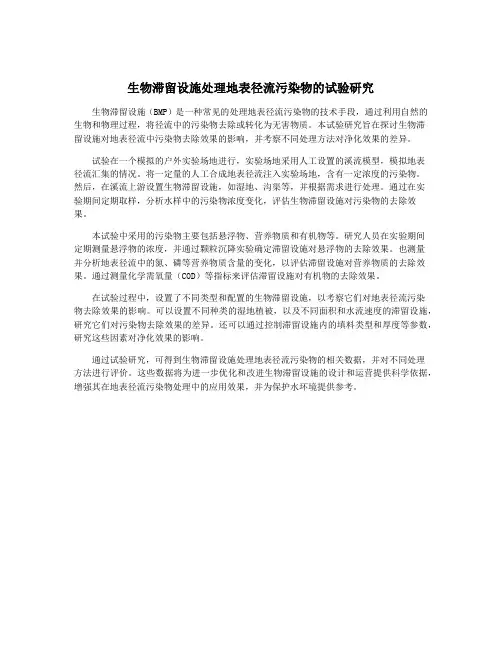

生物滞留设施处理地表径流污染物的试验研究生物滞留设施(BMP)是一种常见的处理地表径流污染物的技术手段,通过利用自然的生物和物理过程,将径流中的污染物去除或转化为无害物质。

本试验研究旨在探讨生物滞留设施对地表径流中污染物去除效果的影响,并考察不同处理方法对净化效果的差异。

试验在一个模拟的户外实验场地进行,实验场地采用人工设置的溪流模型,模拟地表径流汇集的情况。

将一定量的人工合成地表径流注入实验场地,含有一定浓度的污染物。

然后,在溪流上游设置生物滞留设施,如湿地、沟渠等,并根据需求进行处理。

通过在实验期间定期取样,分析水样中的污染物浓度变化,评估生物滞留设施对污染物的去除效果。

本试验中采用的污染物主要包括悬浮物、营养物质和有机物等。

研究人员在实验期间定期测量悬浮物的浓度,并通过颗粒沉降实验确定滞留设施对悬浮物的去除效果。

也测量并分析地表径流中的氮、磷等营养物质含量的变化,以评估滞留设施对营养物质的去除效果。

通过测量化学需氧量(COD)等指标来评估滞留设施对有机物的去除效果。

在试验过程中,设置了不同类型和配置的生物滞留设施,以考察它们对地表径流污染物去除效果的影响。

可以设置不同种类的湿地植被,以及不同面积和水流速度的滞留设施,研究它们对污染物去除效果的差异。

还可以通过控制滞留设施内的填料类型和厚度等参数,研究这些因素对净化效果的影响。

通过试验研究,可得到生物滞留设施处理地表径流污染物的相关数据,并对不同处理方法进行评价。

这些数据将为进一步优化和改进生物滞留设施的设计和运营提供科学依据,增强其在地表径流污染物处理中的应用效果,并为保护水环境提供参考。

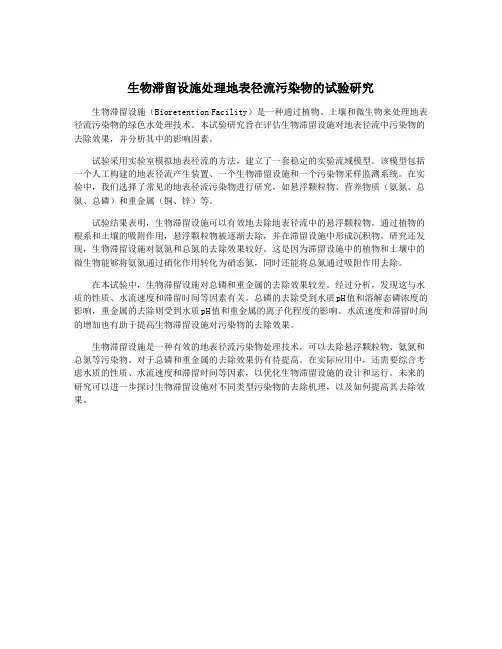

生物滞留设施处理地表径流污染物的试验研究生物滞留设施(Bioretention Facility)是一种通过植物、土壤和微生物来处理地表径流污染物的绿色水处理技术。

本试验研究旨在评估生物滞留设施对地表径流中污染物的去除效果,并分析其中的影响因素。

试验采用实验室模拟地表径流的方法,建立了一套稳定的实验流域模型。

该模型包括一个人工构建的地表径流产生装置、一个生物滞留设施和一个污染物采样监测系统。

在实验中,我们选择了常见的地表径流污染物进行研究,如悬浮颗粒物、营养物质(氨氮、总氮、总磷)和重金属(铜、锌)等。

试验结果表明,生物滞留设施可以有效地去除地表径流中的悬浮颗粒物。

通过植物的根系和土壤的吸附作用,悬浮颗粒物被逐渐去除,并在滞留设施中形成沉积物。

研究还发现,生物滞留设施对氨氮和总氮的去除效果较好。

这是因为滞留设施中的植物和土壤中的微生物能够将氨氮通过硝化作用转化为硝态氮,同时还能将总氮通过吸附作用去除。

在本试验中,生物滞留设施对总磷和重金属的去除效果较差。

经过分析,发现这与水质的性质、水流速度和滞留时间等因素有关。

总磷的去除受到水质pH值和溶解态磷浓度的影响,重金属的去除则受到水质pH值和重金属的离子化程度的影响。

水流速度和滞留时间的增加也有助于提高生物滞留设施对污染物的去除效果。

生物滞留设施是一种有效的地表径流污染物处理技术,可以去除悬浮颗粒物、氨氮和总氮等污染物。

对于总磷和重金属的去除效果仍有待提高。

在实际应用中,还需要综合考虑水质的性质、水流速度和滞留时间等因素,以优化生物滞留设施的设计和运行。

未来的研究可以进一步探讨生物滞留设施对不同类型污染物的去除机理,以及如何提高其去除效果。

基于“海绵城市”理念下生物滞留设施的研究进展摘要:随着我国城市化进程的加快,由城市下垫面改变和降水径流引发的环境问题日益严重,作为低影响开发措施之一,生物滞留技术对于消纳、净化降水径流具有重要作用[1-2]。

通过对生物滞留系统去除污染物存在的问题和国内外现在研究的解决方案综合分析。

为进一步深入研究生物滞留系统提供参考性建议。

关键词:生物滞留设施;雨水污染;雨洪管理随着城市化进程加快,由雨水引发的城市水质恶化、洪涝灾害等问题日益凸显。

一方面,由于城市开发不合理,可渗透地表面积越来越少,由暴雨径流产生的面源污染已成为城市水环境恶化的重要原因。

降雨径流中含有悬浮物、耗氧物质、营养物质、有毒物质、油脂类物质等多种污染物,这些污染物随径流流进江河湖泊,造成了水污染[4]。

美国国家环保署把城市降雨径流列为导致全美河流、湖泊污染第三大污染源,城市雨水径流对河流污染的贡献占9%,129种重点污染物中约有50%在城市径流中出现,在一些州,城市径流和其他非农业的面源被列为主导污染源,城市水体BOD年负荷40%-80%来自雨水径流[5]。

我国90%以上城市水体污染严重,很多城市水体有黑臭或水华现象发生,严重影响社会经济可持续发展。

针对城市径流污染及相应的雨洪管理,传统的末端治理设施占地面积大、建设集中、却无法改善城市环境。

受全球气候变化影响,强降雨引发的城市地表径流强烈波动,使城市洪涝问题面临不断加剧的风险。

目前,城市发展迫切需要可持续性的雨洪管理新策略,低影响开发就是目前国际上城市水环境保护和可持续发展的于洪管理新策略[6]。

低影响开发(low impact development,简称LID)就是目前国际上城市水环境保护和可持续发展的雨洪管理新策略。

LID措施于20世纪90年代发源于美国马里兰州,主要采用分散[7]。

多样。

小型、本地化的技术从源头上储存、渗滤、蒸发以及截留雨水,最大程度地保护开发改造地区水文机制,减少负面环境影响,其主要包括生物滞留、绿色屋顶、可渗透路面铺装等措施,均是通过减少不透水面积、增加雨水渗滤,利用雨水资源实现可持续雨洪管理。

生物滞留设施处理地表径流污染物的试验研究【摘要】本研究旨在探讨生物滞留设施在处理地表径流污染物方面的效果。

首先介绍了生物滞留设施的原理与构成,以及在地表径流污染治理中的应用情况。

通过设计试验并采用相应方法进行实验,对生物滞留设施的处理效果进行了分析。

结果显示,生物滞留设施在去除地表径流污染物方面具有显著效果。

最后总结了生物滞留设施在地表径流污染物处理中的潜力,并展望了未来的研究方向。

本研究为生物滞留设施在环境治理领域的应用提供了重要参考,对污染防治具有一定的指导意义。

【关键词】生物滞留设施、地表径流、污染物、试验研究、研究背景、研究目的、原理、构成、应用、试验设计、方法、结果分析、去除效果、潜力、展望。

1. 引言1.1 研究背景目前对生物滞留设施在处理地表径流污染物方面的研究还相对较少,特别是其在不同环境条件下的效果和机理尚不明确。

本研究旨在通过实验研究,探讨生物滞留设施对地表径流污染物的去除效果及影响因素,为进一步提高生物滞留设施的治理效果提供科学依据。

通过开展本项研究,可以为推动生物滞留设施在城市雨水管理中的应用提供技术支撑,促进城市水环境的改善和可持续发展。

1.2 研究目的研究目的是通过试验研究生物滞留设施在处理地表径流污染物方面的效果和机理。

具体包括探讨生物滞留设施在去除地表径流中的污染物时的作用机制,评估其对不同污染物的去除效率,以及研究其在不同操作条件下的最佳运行参数。

通过本研究可以为生物滞留设施在地表径流污染治理中的应用提供科学依据和技术支持,同时可以为未来相关研究提供参考和借鉴。

通过深入研究生物滞留设施的处理效果和机理,可以为改善地表径流污染物治理技术提供新思路和方法,从而保护水环境,促进可持续发展。

2. 正文2.1 生物滞留设施的原理与构成生物滞留设施是一种利用植物和微生物来净化地表径流中污染物的一种工程措施。

它主要由沉淀池、生物滤池和植被层组成。

生物滞留设施的原理是通过物理、化学和生物学的作用,去除地表径流中的有机物、营养物和重金属等污染物。

生物滞留设施处理地表径流污染物的试验研究【摘要】本文通过实验研究生物滞留设施处理地表径流污染物的效果。

在引言部分介绍了研究背景和研究意义,指出了生物滞留设施在治理地表径流污染中的重要性。

接着详细阐述了生物滞留设施的原理、试验设计、结果分析、影响因素探讨和效果评价。

通过实验数据分析,探讨了生物滞留设施对污染物的去除效果及影响因素。

最后在结论部分讨论了生物滞留设施的应用前景、研究启示和展望,为生物滞留设施在地表径流污染治理领域的进一步研究和应用提供了重要的参考依据。

通过本次研究,生物滞留设施被证明是一种有效的治理地表径流污染的技术手段,具有广阔的应用前景。

【关键词】生物滞留设施、地表径流、污染物、试验研究、研究背景、研究意义、原理、试验设计、结果分析、影响因素、效果评价、应用前景、研究启示、展望1. 引言1.1 研究背景随着城市化进程的加速和人口的增长,地表径流污染问题变得日益严重。

各种污染物如油脂、重金属、营养物等通过雨水流入河流湖泊,对水质造成严重影响。

传统的污水处理设施难以完全解决地表径流中的污染问题,因此需要寻找新的技术手段来改善水质。

通过对生物滞留设施的原理、试验设计、结果分析、影响因素探讨和效果评价等方面展开研究,可以为城市地表径流污染治理提供科学依据和技术支持。

本研究旨在探讨生物滞留设施在地表径流污染治理中的应用潜力,为进一步推广生物滞留设施技术提供参考依据。

1.2 研究意义生物滞留设施是一种处理地表径流污染物的有效手段,其在净化水质、改善生态环境等方面具有重要意义。

通过对生物滞留设施处理地表径流污染物的试验研究,可以为环境保护和水资源管理提供科学依据和技术支持。

研究意义主要体现在以下几个方面:1. 对生物滞留设施处理地表径流污染物效果的评估可以为城市雨水系统规划和设计提供科学依据,为城市污水处理和水环境保护提供技术支持。

2. 深入研究生物滞留设施的原理和运行机制,可以促进其在工程实践中的推广和应用,为城市生态建设和水资源可持续利用提供技术支持。

文章编号:1009 ̄6825(2020)14 ̄0146 ̄04生物滞留池净化雨水径流中氮磷的研究进展收稿日期:2020 ̄05 ̄10㊀作者简介:周㊀龙(1995 ̄)ꎬ男ꎬ在读硕士通讯作者:姜应和(1963 ̄)ꎬ男ꎬ博士生导师ꎬ教授周㊀龙㊀姜应和∗(武汉理工大学土木工程与建筑学院ꎬ湖北武汉㊀430070)摘㊀要:生物滞留池作为雨水管理的技术措施之一ꎬ在雨水径流净化和调蓄方面具有较好的功效ꎬ因此受到研究者广泛关注ꎮ分析了传统生物滞留池对氮和磷的去除效果ꎬ并从填料组成㊁池体结构两个方面ꎬ对改良型生物滞留池的污染物去除效果进行了分析ꎮ基于目前改良型生物滞留池的研究现状ꎬ分析了这方面仍存在的问题及推动改良型生物滞留池技术应用的几个主要研究方向ꎮ关键词:生物滞留池ꎬ改良ꎬ氮ꎬ磷中图分类号:TU991.2文献标识码:A0㊀引言城市化的迅速发展带来一系列城市水环境问题ꎮ不透水下垫面的增加导致雨水径流流量增加ꎮ增加的径流会冲刷携带更多的污染物ꎬ使得受纳水体的水质变差ꎬ城市地表径流污染是仅次于农业污染的第二大面源污染ꎮ为实现可持续发展ꎬ一系列理念和措施被提出ꎮ生物滞留池作为一种典型的雨水处理措施ꎬ在对雨水径流水质净化方面呈现良好的处理效果ꎮ氮和磷被认为是造成水体富营养化的关键元素ꎮ雨水径流中氮素主要包括溶解性无机氮㊁溶解性有机氮和颗粒态有机氮ꎻ溶解性无机氮包括铵㊁硝酸盐㊁亚硝酸盐ꎻ磷主要以颗粒态磷和溶解态磷两种形式存在ꎬ溶解态磷又分为可溶性活性磷(又称可溶性无机磷或正磷酸盐)以及可溶性有机磷ꎮ生物滞留池主要通过填料的吸附作用㊁微生物和植物的转化实现雨水径流中氮和磷的去除[1]ꎮ生物滞留池对氮和磷的去除过程受到较多因素的干扰ꎬ因此传统生物滞留池对氮和磷的去除易出现不稳定现象[2]ꎮ为强化生物滞留池对氮和磷的去除能力ꎬ一些研究者着手对生物滞留池进行改良ꎬ并通过实验验证了改良型生物滞留池对氮和磷良好的去除效果ꎮ已有较多学者总结过生物滞留池对雨水径流中氮和磷的净化机理ꎬ但是在生物滞留改良方式和运行效果方面ꎬ系统性归纳阐述较少ꎮ本文通过分析传统生物滞留池对氮和磷的净化效果ꎬ引出生物滞留池常见改良方式ꎬ并归纳分析改良型生物滞留池对雨水径流中氮和磷的净化效果ꎮ1㊀传统生物滞留池对氮磷的净化效果生物滞留池于1990年代初期由乔治王子县(PrinceGeorge sCounty)设计ꎬ用于解决因土地开发造成不透水路面增加对降雨径流水质和水量的影响ꎮ生物滞留池主要有简易型和复杂型两种[3]ꎬ其构造图如图1ꎬ图2所示ꎬ主要由蓄水层㊁植被层㊁种植土层㊁填料层和排水层五个部分组成[2]ꎬ其中填料层是决定生物滞留池运行效果的关键因素之一ꎮ1.1㊀对不同形态氮素的净化效果表1列出了近些年生物滞留池对不同形态氮素的去除效果ꎮ总体而言ꎬ无论是实验室模拟实验ꎬ还是现场实验ꎬ传统生物滞留池对雨水径流中氨氮的去除效果较好而且相对稳定ꎬ氨氮的平均去除率一般可达到80%以上ꎮ良好的氨氮去除效果可能与传统生物滞留池填料层主要为砂质壤土有关ꎮ一方面土壤带负电ꎬ易吸附雨水径流中的呈阳性的铵离子ꎻ另一方面ꎬ砂质壤土渗透性能较好ꎬ土壤常处于好氧状态ꎬ有利于氨氮通过硝化作用转化为硝态氮ꎮ溢流口接雨水管渠原土覆盖层50mm~100mm蓄水层200mm~300mm 图1简易型生物滞留设施典型构造示意图图2复杂型生物滞留设施典型构造示意图溢流口接雨水管渠砾石层250mm~300mm换土层250mm~1200mm树皮覆盖层50mm~100mm 防渗膜(可选)穿孔排水管DN100~DN150透水土工布或100mm砂层蓄水层200mm~300mm反观硝态氮ꎬ一方面ꎬ由于土壤带负电ꎬ对阴离子有排斥作用ꎻ另一方面ꎬ传统的生物滞留池无法较好地形成缺氧环境ꎬ难以通过反硝化的方式将硝态氮还原ꎻ硝态氮的去除主要依靠植物吸收和微生物的转化作用[4]ꎮ因此ꎬ传统生物滞留池对硝态氮去除效果较差ꎬ甚至出现淋溶现象ꎮ硝态氮去除效果的不确定性会间接影响TN的去除效果ꎮ雨水径流含氮污染物浓度受到下垫面性质㊁干湿条件㊁降雨强度等较多因素的干扰ꎬ因此在雨水径流中ꎬ硝态氮占比不同ꎬ会导致出水TN的去除效果不稳定ꎮ1.2㊀对不同形态磷的净化效果磷在生物滞留池中的滞留机理涉及到物理㊁化学和生物过程ꎮ颗粒态磷通过过滤去除ꎻ溶解态磷则主要通过植物吸收㊁微生物同化和过滤介质的吸附去除[13]ꎬ其中ꎬ填料641 第46卷第14期2020年7月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山西建筑SHANXI㊀ARCHITECTURE㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Vol.46No.14Jul.㊀2020㊀㊀㊀对净化雨水径流中的磷起着重要作用ꎮ表1㊀生物滞留池中不同形态氮素的净化效果试验类型径流类型去除率/%氨氮硝态氮TN参考文献小试实验模拟径流94.021.030.0仇付国[5]小试实验模拟径流98.531.362.4李立青[6]小试实验模拟径流70.213.4 王玉冰[7]小试实验模拟径流61.33.424.8颜子钦[8]小试实验模拟径流89∗45∗41∗Li[9]中试实验模拟径流35.511.515.0蒋春博[10]现场试验实际径流70.6-4.832.1Hunt[11]现场试验实际径流84.6∗35.4∗32.0∗Dietz[12]注:标注∗的数值为质量去除率ꎻ未标注∗的数值为浓度去除率㊀㊀生物滞留池对颗粒态磷去除效果较好ꎬ对溶解性磷去除效果不稳定ꎮ当磷净化效果较好时ꎬ溶解性磷的去除效果可达90%以上ꎻ当磷净化效果差时ꎬ可能会出现溶解性磷淋溶现象[14 ̄17]ꎮ水力负荷㊁水力停留时间㊁填料内源磷含量㊁填料有效吸附位点的数量和被吸附的磷的解吸均是造成传统生物滞留对雨水径流中溶解性磷净化效果不稳定的重要因子[18]ꎮ2㊀生物滞留池去除雨水径流中氮磷效果强化途径为解决传统生物滞留池对氮和磷去除能力不足的问题ꎬ研究者通过对生物滞留池进行改良ꎬ进而提升生物滞留池对氮和磷的净化效果ꎮ目前ꎬ常见的改良手段有生物滞留池填料组成改良和生物滞留池结构改良等ꎮ2.1㊀填料组成改良填料对生物滞留池功能的发挥起着重要作用ꎬ合适的生物滞留池填料和组成能够增强其对污染物的去除ꎮ2.1.1㊀强化脱氮在脱氮方面ꎬ主要思路为改良填料以增强填料对氮素的吸附或强化填料层反硝化反应ꎮ赵倩[19]在传统填料(土壤+中砂ꎬ按质量比为3ʒ7均匀混合)基础上掺混一定比例生物炭ꎬ实验结果表明ꎬ添加有生物炭的生物滞留池在TN和硝态氮的去除方面均有10%以上的提升ꎮ雷晓玲等[20]分别选用沸石㊁蛭石和火山岩与土壤按照不同体积比混合ꎬ实验结果表明ꎬ填料中加入35%沸石对TN的去除效果最好ꎬ去除率可达62.7%ꎬ填料中加入35%蛭石对氨氮的去除效果最好ꎬ去除率稳定在95%左右ꎮ生物滞留池脱氮效果差的原因之一在于装置内碳源含量低ꎬ反硝化时常存在碳源不足的问题ꎮ为此ꎬ堆肥㊁木屑㊁报纸㊁木块和树皮等常作为生物滞留池填料ꎬ可弥补反硝化时碳源的不足ꎮ万哲希等[21]采用黄沙㊁土壤和木屑(75ʒ20ʒ5ꎬ质量比)组成填料加入现场生物滞留池中ꎬ经过长期稳定运行发现ꎬ使用木屑作为填料有机成分对TN和硝态氮的平均去除率能达到37.8%和18.6%ꎬ效果明显优于其他研究者设计的同类型的不掺混木屑的现场设施ꎮ较多的研究证明ꎬ在设施中添加碳源能强化设施脱氮ꎮ然而ꎬ碳源的添加量仍有待进一步研究确定ꎬ因为过量添加碳源会导致有机物的淋溶ꎮ2.1.2㊀强化除磷生物滞留池对磷的去除主要依靠填料吸附作用ꎮ因此ꎬ研究者尝试将不同类型的㊁具有高吸附性能的材料加入生物滞留池中ꎬ用于增强生物滞留池对磷的去除ꎮ目前ꎬ常用于生物滞留池中的填料有石英砂㊁建筑垃圾㊁黄沙㊁给水厂铝污泥㊁粉煤灰等[22ꎬ23]ꎮZhang等[23]选取泥炭㊁石灰土㊁沙和粉煤灰等作为生物滞留设施的填料ꎬ实验结果显示由于泥炭的内源磷含量较高ꎬ导致除磷效果最差ꎻ添加粉煤灰后ꎬ填料渗透系数下降ꎬ雨水滞留时间长ꎬ除磷效果显著增强ꎮZinger等[24]在河沙中分别添加5%的粉煤灰和有机质ꎬTP去除率可达到92.06%~97.10%ꎮ2.1.3㊀强化同步脱氮除磷为了强化生物滞留池同步脱氮除磷功效ꎬ研究者通常通过多种填料组合的方式来实现ꎮ蒙怡筱[25]按照一定比例设置了两种不同填料级配的改良生物滞留池(1号填料层为沸石ʒ麦饭石ʒ铝污泥=5ʒ3ʒ2ꎻ2号填料层为沸石ʒ石英砂ʒ铝污泥=5ʒ3ʒ2)ꎬ并将其用于处理西安地区的雨水径流ꎮ实验结果表明ꎬ不同污染物负荷下ꎬ2种生物滞留池氨氮去除率大于95%ꎬ硝态氮去除率大于47%ꎬTN去除率大于68%ꎬTP去除率大于54%ꎮ仇付国等[26]将沸石和铝污泥按85ʒ15(质量比)的比例混合ꎬ作为生物滞留池填料ꎮ改良后的生物滞留池对氨氮㊁硝态氮㊁TN和TP的平均去除率分别可达97%ꎬ36%ꎬ72.3%和98%ꎮ基于目前有关的研究报告ꎬ改良后的生物滞留池对雨水径流中氮和磷的去除有明显加强ꎮ其中ꎬ填料组成的改良在对雨水径流中磷类污染物去除效果强化更加显著ꎬ对雨水径流中氮素去除效果强化程度不及前者[18]ꎮ2.2㊀生物滞留池结构改良2.2.1㊀底部设置存水区生物滞留池中是否存在缺氧或厌氧的环境是反硝化脱氮的关键因素ꎮ目前ꎬ在生物滞留池中形成缺氧环境的常规做法是抬高设施出水口位置ꎬ在设施底部形成一定高度存水区ꎬ进而形成缺氧或厌氧的环境ꎮ大量的研究证明ꎬ底部存水区的设立ꎬ可有效促进反硝化作用ꎬ增强生物滞留池对硝态氮和TN的去除能力ꎮPalmer等[27]研究了存水区的设置对硝态氮去除的影响ꎬ实验结果表明ꎬ若不设置存水区ꎬ生物滞留池对硝态氮的去除率仅有33%ꎻ设置存水区后ꎬ硝态氮的去除率上升到71%ꎮDietz等[28]也进行了生物滞留池是否设置存水区的对比试验ꎬ结果表明设置存水区后ꎬ生物滞留池对TN的去除率提高了18%ꎮ在存水区高度对生物滞留池氮素去除影响方面ꎬ同样有较多研究者对此进行过研究ꎮ仇付国等[29]对比分析了设置200mm和600mm的存水区对氮素的去除能力ꎬ结果表明ꎬ设置600mm存水区对硝态氮的去除效果较好ꎮWang等[30]的试验结果类似ꎬ对硝态氮的去除率而言ꎬ随着存水区高度的增加有所增加ꎮ2.2.2㊀填料装填方式改良除底部设立存水区外ꎬ通过分层装填填料的形式在设施底部形成缺氧环境ꎬ进而提高生物滞留池脱氮能力ꎬ也是目前常用措施之一ꎮ通常ꎬ在生物滞留池上层装填渗透性能较好的填料ꎬ下层装填渗透性能较差的填料ꎮ下层渗透性差ꎬ水力停留时间延长ꎬ一方面填料和微生物与雨水径流中氮和磷有充分的时间接触ꎻ另一方面ꎬ易形成缺氧环境ꎬ在一定程度上可起到存水区的功能ꎬ促进反硝化作用ꎮHsieh等[31]将不同渗透系数的填料分层装填于生物滞留池中ꎬ上层为砂层㊁下层采用土壤层ꎬ与传统填装方式相741㊀㊀㊀第46卷第14期2020年7月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀周㊀龙等:生物滞留池净化雨水径流中氮磷的研究进展比ꎬ硝态氮质量去除率可从16%提高至56%ꎮ侯立柱等[32]设计了两种多层渗滤介质系统ꎬ1号系统填料组成自上而下为0.2m无砂混凝土+1.0m中粉质壤土ꎬ2号系统为0.1m中砂+0.2m砂砾料+1.0m中粉质壤土ꎬ对北京市机动车路面雨水径流污染物进行了净化效果研究ꎬ结果表明TP的去除率达50%以上ꎬTP的出水浓度可达到地表水Ⅱ类水质标准ꎮ罗艳红等[33]考察了双层填料生物滞留池(上层填料为550mm石英砂ꎬ下层填料为200mm混合填料ꎬ混合填料组成为90%河沙+5%有机物+5%粉煤灰或粘土)对雨水径流中氮和磷的去除能力ꎬ结果表明该设施对雨水径流中的不同形态氮素和TP去除能力均有提升ꎬTN㊁硝态氮㊁氨氮和TP的平均去除率均大于80%ꎮ此外ꎬ分层结构除强化污染物去除外ꎬ也可缓解生物滞留池填料堵塞的问题ꎮ3㊀研究不足与展望3.1㊀研究不足对生物滞留池进行改良ꎬ较大程度上增强了其对氮和磷的去除能力ꎬ但仍旧存在较多不足ꎬ主要体现在以下几个方面:1)同步脱氮除磷方面的研究较少ꎮ目前ꎬ较多改良型生物滞留池的研究常聚焦于氮磷中单一特定营养元素的去除ꎬ同步脱氮除磷的研究相对较少ꎮ填料组成改良的生物滞留池对磷的吸附效果较好ꎬ但对硝态氮的去除效果一般ꎬ且部分介质会加大填料的渗透能力ꎬ不利于硝态氮的去除ꎮ存水区的设置ꎬ提高了硝态氮去除率ꎬ但是存水区的设置对除磷有一定的负面影响ꎬ存在很大争议ꎮ李明翰等[34]研究发现ꎬ在生物滞留池中设有存水区后ꎬ对氮和磷的去除率均有所提升ꎮ而Hsieh[35]㊁熊家晴等[36]研究发现ꎬ在生物滞留池出水设立一定高度淹没区后ꎬ对除磷效果的改善程度有限ꎬ甚至出现下降的趋势ꎮ聚磷菌在厌氧条件下会释磷ꎬ底部存在缺氧区或厌氧区时是否会导致生物释磷现象的发生暂未达成共识ꎮ底部存水区的设置是否会导致填料吸附的污染物二次淋溶仍有待进一步研究ꎮ2)各学者研究的边界条件迥异ꎮ目前ꎬ对生物滞留池控污能力的评估仅以污染物去除率作为衡量标准ꎬ但影响生物滞留池对污染物去除的影响因素较多ꎬ例如:填料的性质㊁装填方式㊁粒径级配㊁水力停留时间㊁进水方式㊁植物种类㊁存水区高度等ꎬ不同研究者构建的改良生物滞留池各有特色ꎬ实验过程及边界条件也不尽相同ꎬ因此难以对各学者的研究成果进行量化对比评估ꎬ难以建立统一的改良技术规程ꎬ为改良型生物滞留池的工程应用进行理论指导ꎮ3)缺少运行周期较长设施实验研究和工程实际应用ꎮ在实验室条件下ꎬ改良型生物滞留池对污染物的去除与传统生物滞留池相比ꎬ效果较为显著ꎮ但实验室条件较为可控ꎬ在实际环境中能否同样表现出优异的效果仍然未知ꎮ此外ꎬ改良型生物滞留池主要依靠填料吸附ꎬ实验周期较短ꎬ难以判断是否存在填料饱和㊁前期吸附污染物二次释放等问题ꎮ3.2㊀展望基于目前的研究进展ꎬ笔者认为下列一些问题仍待进一步深入研究:1)尽管目前有较多方法可提高生物滞留池对氮和磷的去除ꎬ但这些方法或多或少存在一定缺陷ꎮ在同步提高生物滞留池对雨水径流中氮和磷的去除能力方面简单可行的措施不多ꎮ因此ꎬ寻求简单㊁有效且经济的技术措施ꎬ同步改善其脱氮除磷效果是今后的研究方向之一ꎮ2)目前对于生物滞留池的研究大多在实验室进行ꎬ且一般运行周期均较短ꎮ因此ꎬ在后续的研究中ꎬ宜注重对现场生物滞留池进行长期运行监测ꎬ考察在全寿命周期中ꎬ生物滞留池对污染物吸附㊁转化㊁累积能力的变化ꎬ以便对生物滞留池运行效果进行较为全面的评估ꎮ3)深入调查研究生物滞留池现有科研成果ꎬ对影响生物滞留池运行的关键性参数进行进一步讨论分析ꎬ编制相关的生物滞留池设计指导ꎬ对未来不同规模的改良型生物滞留池的构建方法㊁技术参数进行归纳总结ꎬ以利于改良型生物滞留池的推广应用ꎮ参考文献:[1]㊀蒋春博ꎬ李家科ꎬ李怀恩.生物滞留系统处理径流营养物研究进展[J].水力发电学报ꎬ2017ꎬ36(8):65 ̄77.[2]㊀仇付国ꎬ陈丽霞.雨水生物滞留系统控制径流污染物研究进展[J].环境工程学报ꎬ2016ꎬ10(4):1593 ̄1602.[3]㊀中华人民共和国住房和城乡建设部.海绵城市建设技术指南 低影响开发雨水系统构建[M].北京:中国建筑工业出版社ꎬ2015.[4]㊀黎雪然ꎬ王㊀凡ꎬ秦华鹏ꎬ等.雨前干旱期对生物滞留系统氮素去除的影响[J].环境科学与技术ꎬ2018ꎬ41(3):118 ̄123.[5]㊀仇付国ꎬ王㊀珂ꎬ李林彬ꎬ等.滞留时间和进水有机物对生物滞留系统除氮的影响[J].科学技术与工程ꎬ2018ꎬ18(4):197 ̄202.[6]㊀李立青ꎬ胡㊀楠ꎬ刘雨情ꎬ等.3种生物滞留设计对城市地表径流溶解性氮的去除作用[J].环境科学ꎬ2017ꎬ38(5):1881 ̄1888.[7]㊀王玉冰.生物滞留池用于城市雨水径流控制试验研究[D].邯郸:河北工程大学ꎬ2019.[8]㊀颜子钦ꎬ李立青ꎬ刘雨情ꎬ等.设置饱和带对生物滞留去除地表径流中N㊁P的影响[J].中国给水排水ꎬ2017ꎬ33(11):33 ̄38.[9]㊀LiLꎬDavisAP.Urbanstormwaterrunoffnitrogencom ̄positionandfateinbioretentionsystems[J].Environ ̄mentalscience&technologyꎬ2014ꎬ48(6):3403 ̄3410. [10]㊀蒋春博.生态滤沟对氮素的净化效果试验与模拟研究[D].西安:西安理工大学ꎬ2016.[11]㊀HuntWꎬSmithJꎬJadlockiSꎬetal.PollutantremovalandpeakflowmitigationbyabioretentioncellinurbanCharlotteꎬNC[J].JournalofEnvironmentalEngineer ̄ingꎬ2008ꎬ134(5):403 ̄408.[12]㊀DietzMEꎬClausenJC.Afieldevaluationofraingar ̄denflowandpollutanttreatment[J].WaterꎬAirꎬandSoilPollutionꎬ2005ꎬ167(1 ̄4):123 ̄138.841 第46卷第14期2020年7月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山西建筑㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀[13]㊀LiJꎬDavisAP.Aunifiedlookatphosphorustreatmentusingbioretention[J].Waterresearchꎬ2016(90):141 ̄155.[14]㊀PatelDꎬJohnstonJꎬLucasWꎬetal.BioretentionSys ̄temEnhancementsforNutrientRemoval[J].JournalofSustainableWaterintheBuiltEnvironmentꎬ2020ꎬ6(2):4020006.[15]㊀向璐璐.雨水生物滞留技术设计方法与应用研究[D].北京:北京建筑工程学院ꎬ2009.[16]㊀DavisAPꎬShokouhianMꎬSharmaHꎬetal.Laborato ̄rystudyofbiologicalretentionforurbanstormwatermanagement[J].WaterEnvironmentResearchꎬ2001ꎬ73(1):5 ̄14.[17]㊀BratieresKꎬFletcherTDꎬDeleticAꎬetal.Removalofnutrientsꎬheavymetalsandpathogensbystormwaterbiofilters[A].11thInternationalConferenceonUrbanDrainage[C].2008.[18]㊀李㊀娟ꎬ张㊀伟ꎬ桑㊀敏ꎬ等.生物滞留设施对雨水径流氮磷污染物净化机理和运行优化方式研究进展[J/OL].环境工程:1 ̄9[2020 ̄05 ̄02].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2097.X.20191207.1048.006.html.[19]㊀赵㊀倩ꎬ许仕荣ꎬ周永潮ꎬ等.生物质炭改良生物滞留系统去除氮素的试验研究[J].中国给水排水ꎬ2019ꎬ35(1):96 ̄101.[20]㊀雷晓玲ꎬ罗棉心ꎬ魏泽军ꎬ等.山地城市生物滞留带改良填料除氮效果研究[J].环境科技ꎬ2020ꎬ33(1):13 ̄16ꎬ22.[21]㊀万哲希ꎬ刘雨童ꎬ李㊀田.木屑强化生物滞留池对径流中营养物质的长期有效去除[J].同济大学学报ꎬ2019ꎬ47(2):215 ̄221.[22]㊀高晓丽.道路雨水生物滞留系统内填料的研究[D].太原:太原理工大学ꎬ2014.[23]㊀ZhangWꎬBrownGOꎬStormDEꎬetal.Fly ̄ash ̄a ̄mendedsandasfiltermediainbioretentioncellstoim ̄provephosphorusremoval[J].WaterEnvironmentRe ̄searchꎬ2008ꎬ80(6):507 ̄516.[24]㊀ZingerYꎬFletcherTꎬDeleticAꎬetal.Optimisationofthenitrogenretentioncapacityofstormwaterbiofiltra ̄tionsystems[Z].NOVATECH2007:24/06/2007 ̄29/06/2007.Graieꎬ2007.[25]㊀蒙怡筱.基于不同填料级配生物滞留池的雨水径流污染物去除试验研究[D].西安:长安大学ꎬ2018.[26]㊀仇付国ꎬ代一帆ꎬ卢㊀超ꎬ等.基质改良和结构优化强化雨水生物滞留系统除污[J].中国给水排水ꎬ2017ꎬ33(7):157 ̄162.[27]㊀PalmerETꎬPoorCJꎬHinmanCꎬetal.Nitrateandphosphateremovalthroughenhancedbioretentionmedia:mesocosmstudy[J].WaterEnvironmentRe ̄searchꎬ2013ꎬ85(9):823 ̄832.[28]㊀DietzMEꎬClausenJC.Saturationtoimprovepollu ̄tantretentioninaraingarden[J].Environmentalsci ̄ence&technologyꎬ2006ꎬ40(4):1335 ̄1340.[29]㊀仇付国ꎬ代一帆ꎬ付昆明ꎬ等.生物滞留系统设置内部淹没区对径流污染物去除的影响[J].环境工程ꎬ2017ꎬ35(7):7 ̄12.[30]㊀WangCꎬWangFꎬQinHꎬetal.Effectofsaturatedzoneonnitrogenremovalprocessesinstormwaterbioretentionsystems[J].Waterꎬ2018ꎬ10(2):162.[31]㊀HsiehCHꎬDavisAPꎬNeedelmanBA.Nitrogenre ̄movalfromurbanstormwaterrunoffthroughlayeredbioretentioncolumns[J].WaterEnvironmentRe ̄searchꎬ2007ꎬ79(12):2404 ̄2411.[32]㊀侯立柱ꎬ冯绍元ꎬ丁跃元ꎬ等.多层渗滤介质系统对城市雨水径流氮磷污染物的净化作用[J].环境科学学报ꎬ2009ꎬ29(5):960 ̄967.[33]㊀罗艳红.雨水生物滞留设施对道路径流中氮磷的控制效果研究及应用[D].北京:北京建筑大学ꎬ2013.[34]㊀李明翰ꎬ朱宫慧ꎬ成赞镛ꎬ等.生物滞留系统对城市公路径流的治理作用㊀有无内部蓄水层设计的对比研究[J].风景园林ꎬ2012(1):140 ̄147.[35]㊀HsiehC ̄HꎬDavisAP.Evaluationandoptimizationofbioretentionmediafortreatmentofurbanstormwaterrunoff[J].JournalofEnvironmentalEngineeringꎬ2005ꎬ131(11):1521 ̄1531.[36]㊀熊家晴ꎬ何一帆ꎬ白雪琛ꎬ等.改良填料生物滞留池对雨水径流中磷的去除效果[J].环境工程学报ꎬ2019ꎬ13(9):2164 ̄2172.ProgressonpurificationofnitrogenandphosphorusinrainwaterrunoffbybioretentionZhouLong㊀JiangYinghe∗(SchoolofCivilEngineering&ArchitectureꎬWuhanUniversityofTechnologyꎬWuhan430070ꎬChina)Abstract:Asoneofthetechnicalmeasuresforrainwatermanagementꎬbioretentionhasagoodeffectonthepurificationandstorageofrainwaterrunoffꎬwhichhasbeenwidelyconcernedbyresearchers.Theremovaleffectsoftraditionalbioretentionandimprovedbioretentiononnitrogenandphosphoruswereanalyzedrespectivelyinthispaper.Theimprovedbioretentionwasthetraditionalbioretentionreformedwithfillercompositionandbioretentionstructure.Theexistingproblemsandseveralmainresearchdirectionsfortheapplicationofimprovedbioretentionhavebeenanalyzedandproposed.Keywords:bioretentionꎬmodifiedꎬnitrogenꎬphosphorus941 ㊀㊀㊀第46卷第14期2020年7月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀周㊀龙等:生物滞留池净化雨水径流中氮磷的研究进展。

安徽农学通报,Anhui Agri.Sci.Bull.2016,22(03-04)生物滞留系统用于径流污染控制的研究综述刘蕴哲(东南大学土木工程学院,江苏南京210096)摘要:生物滞留系统是使用较为普遍的一种城市雨水低影响开发技术,其对城市径流中的悬浮物、重金属、油脂类、致病菌以及营养盐等物质均有较好的去除效果。

该文阐述了目前国内外生物滞留系统对不同径流污染物去除机理及效果的研究现状,总结并提出了生物滞留系统未来的研究和发展方向。

关键词:生物滞留系统;径流污染;研究现状;展望中图分类号X522文献标识码A文章编号1007-7731(2016)03-04-80-02水不仅是生命之源,也是保障社会发展和人类进步的重要资源。

中国是一个水资源短缺的国家,与此同时,我国的淡水资源却普遍受到了污染甚至严重污染。

治理水环境污染,源头控制是关键。

水环境污染源主要可分为点源和面源,在国家大力整治环境的努力下,工业废水和城市生活污水等点源污染已得到了有效控制,面源污染取代点源成为了水环境污染的最重要的来源[1]。

作为典型面源污染的城市地表径流,由于地域范围广、随机性强、成因复杂等特点,成为了当今水环境污染研究的重点[2]。

用于控制地表径流污染的技术很多,如生物滞留系统、绿色屋顶和渗透路面等,其中生物滞留系统由于其高效的径流持留、水质净化和污染负荷消减等能力而逐渐得到广泛研究与应用[3]。

1生物滞留系统简介生物滞留系统主要由表面植被、10~30cm的蓄水层、5~10cm的表面覆盖层、0.7~1m砂、土、有机填料层和用于入流、出流及溢流控制的附属物构成[4-6]。

该系统一般设置在居民区和商业区,用来管理小范围已开发地区产生的暴雨径流[5-6]。

其主要通过拦截过滤、渗透、沉淀、蒸发蒸腾、挥发、吸附、植物同化、硝化反硝化、分解降解、热衰减等物理、化学和生物的综合作用实现径流污染物的去除,地下水的补给和径流的控制[4,7]。

绿化住宅区中海绵城市生物滞留池施工技术研究摘要:本文旨在探讨海绵城市生物滞留池在住宅区绿化中的施工技术。

首先,文章介绍了海绵城市生物滞留池的概念和优势,并研究了住宅区绿化中海绵城市生物滞留池的设计及施工技术。

其次,分析了施工过程中可能出现的问题,并提出了合理的解决方案。

最后,文章总结了住宅区绿化中海绵城市生物滞留池施工技术的研究成果,为今后的绿化项目提供参考。

关键词:海绵城市;生物滞留池;住宅区;绿化;施工技术引言:随着生态文明建设的发展,绿化工程在城市建设中发挥着越来越重要的作用,有助于改善城市环境,提升居民生活质量。

海绵城市作为一种新型绿色建设理念,它赋予住宅区绿化工程新的可能。

本文旨在探讨海绵城市生物滞留池在住宅区绿化中的施工技术。

一、海绵城市生物滞留池的概念和优势海绵城市生物滞留池(bioretention cells)是一种新型的景观技术,可以有效地改善城市洪水管理。

它是一种结合地表的景观和水处理技术的城市景观,它利用植物和土壤来减少城市雨水的影响,从而减少污水的排放。

海绵城市生物滞留池的概念是指将景观和水处理技术结合在一起,以减少城市雨水的影响。

它是一种被设计成有效处理降雨和污染物的景观技术,它可以改善城市的排水能力,减少污染物的排放,缓解城市洪水的灾害,同时还能为城市提供一个有益的景观。

海绵城市生物滞留池具有许多优势。

首先,它可以有效地减少城市雨水的影响,从而改善城市洪水管理。

这样,它可以有效地减少污染物的排放,缓解城市洪水的灾害。

其次,它可以作为一种景观有效地改善城市的外观,并为城市提供一个舒适的环境。

此外,它还可以有效地提高城市的生态质量,为城市的可持续发展提供支持。

另外,海绵城市生物滞留池还有很多技术优势。

首先,它具有良好的水处理性能,可以有效地减少污染物的排放。

其次,它可以有效地保存和改善地表水的水质,同时还可以改善土壤的质量。

此外,它还能有效地缓解城市洪水的灾害,从而减少洪水造成的损失。

城市雨水生物滞留池工艺技术研究伴随着城市化的快速发展,土石路面逐渐被硬化路面所取代,阻绝了自然生态水循环系统,加之极端气候的影响,导致城市内涝灾害在全国频发。

低影响开发措施作为海绵城市建设的基本理念,近年来在全国各地普遍展开,其中生物滞留池又是低影响开发措施中普遍采用的一种技术手段。

从传统生物滞留池内部结构及运行方式分析不难看出,生物滞留池可能会因结构和工艺设计中存在的缺陷,导致滞留池堵塞等因素而失去其应有的功能和作用。

本文首先对低影响开发几种常见技术措施进行综合研究,分析各自的适用条件和优缺点,重点分析了生物滞留池的建造工艺和结构型式,在阐述了生物滞留池设计原理的基础上,综合分析了常规生物滞留池内部结构形式以及对雨水处理的作用原理。

在充分研究了传统生物滞留池的工艺原理和设计理论的基础上,指出了传统生物滞留池存在的问题,如长时间运营后内部堵塞而失去其滞留暴雨的功能;维护管理困难;结构优化不足;预处理设施与高程设计的协调等问题。

提出了几种改进技术,如内部结构优化,雨水截污筐和截污挂篮以及涡流池前置预处理等。

本文通过试验研究,首先证实了城市雨水地表径流下传统生物滞留池因设计不合理发生堵塞而失去原有功能的情况。

同时发现当生物滞留池失去功能时覆盖层含有大量沙石而且过滤层出水泥沙浓度过高;进入生物滞留池雨水浓度越低,滞留池的净化效果越好而且下渗时间越快,说明了减少进入生物滞留池中雨水的固体含量是保障生物滞留池长期使用的有效措施;而且当下游水位逐渐增高时,上游生物滞留池对雨水处理效果明显变差。

试验还对入流雨水进行了前置预处理研究,发现小型化涡流池可以有效的将泥沙和雨水分离,增加了生物滞留池的使用年限,减小了雨水生物滞留池系统运行维护的难度。

试验结果和理论分析认为,小型涡流池预处理具有占地小、布置灵活、方便清理、效果良好、建造成本低、使用年限长等诸多优点,可以根据现场条件合理设计和布置。

不同植物影响生物滞留池去除四环素的效能及机制研究不同植物影响生物滞留池去除四环素的效能及机制研究近年来,由于工业化和农业生产的不断发展,抗生素的广泛使用引发了水体中抗生素残留的严重问题。

其中,四环素类抗生素是一种广泛应用于人兽抗感染的重要类别。

由于其化学结构稳定且残留时间长,导致四环素类抗生素在环境中难以降解,对生态环境造成严重的威胁。

为了解决四环素类抗生素残留问题,研究者们已经提出了各种治理措施,其中生物滞留池技术因其低成本和高效性而备受关注。

生物滞留池是一种模拟湿地环境,并利用其中的微生物和植物来去除水体中的有机物。

不同植物的种类和数量对生物滞留池中污染物的去除效能有着重要影响,因此,研究不同植物对四环素类抗生素去除效能及其机制的影响具有重要意义。

在实验中,我们选择了三种常见的湿地植物——香蒲、芦苇和菖蒲,分别设置了控制组和三组植物实验组。

首先,我们收集了不同植物根系与土壤样本,分别提取了相应的细菌DNA。

通过PCR扩增16S rRNA基因,利用测序方法获得了细菌群落结构的信息。

结果显示,在不同植物根系中的细菌群落存在明显差异,特别是在优势菌的组成上。

然后,我们继续进行四环素类抗生素的去除实验。

将含有四环素类抗生素的水体分别通入生物滞留池中,并进行连续处理。

经过一段时间的处理后,我们测定了处理前后的水体中四环素类抗生素的浓度,计算了去除率。

结果表明,与控制组相比,实验组中的三种植物均显著提高了四环素类抗生素的去除效能,其中以香蒲效果最佳。

为了进一步探究不同植物根系与细菌群落的关系,我们进行了相关性分析。

结果显示,香蒲根系细菌群落与四环素类抗生素去除效果之间存在高度正相关,这表明香蒲根系中的特定菌群可能参与了四环素类抗生素的分解和降解过程。

进一步的实验表明,香蒲根系中的特定菌群能够表达多种抗生素降解基因,包括tetX、tetM和tetO等。

这些基因可通过编码特定酶来降解四环素类抗生素,从而实现其去除。

城市地表径流净化研究综述众所周知,水是人类生产、生活不可或缺的资源,在城市化进程中,由不透水地表所引起的降雨径流量增加,同时高密度的人口和产业对水环境的需求逐渐增加,对水环境的影响和改变也越来越强,使得水系不断萎缩,河流湖泊的富营养化逐渐加重,城市水环境质量日益恶化。

而中国又是一个缺水的国家,这就需要我们充分的利用雨水,个别地方由雨水排放不当所造成的环境污染已相当严重。

因此城市水环境质量的改善就成为了当今社会亟需解决的重要问题。

1 研究背景与意义在我国,随着点源污染得到有效的解决,面源污染成为了水体恶化的重要贡献者。

同时,随着城市化进程的加速,城市的面积迅速扩展,大量天然绿地被不透水下垫面取代,可渗透地表面积越来越少,城市面源将成为重要污染源,将严重威胁城市水体、海岸线、河口等水体环境[1]。

城市降雨径流不经预处理,直接排进受纳水体,极易造成水体富营养化,破坏水生生态系统。

而磷是水质评价的重要指标,磷酸盐被认为是水生植物大量繁殖的重要因素之一,能引起水体富营养化。

所以由暴雨径流产生的面源污染已成为城市水环境恶化的重要原因[2]。

不透水面积的增加使得很小的雨量就会形成地表径流,地表径流冲涮沥青路面上的工业废水、汽车尾气、生活垃圾和建筑材料等造成含有悬浮物、耗氧物质、营养物质、有毒物质、油脂类物质等多种污染物的城市地表径流污染,不经过净化处理的城市地表径流极易引起富营养化、水华等环境问题,对生态环境造成极大的破坏[2,3]。

城市地表径流污染已成为仅次于农业面源污染的第二大面源污染,其中氮、磷被认为是水体富营养化的最主要原因[4,5]。

据统计,我国主要湖泊处于因氮、磷污染而导致富营养化的占统计湖泊的56%,水体富营养化会造成水中藻类等水生生物大量地生长繁殖,水体中有机物积蓄,破坏水生生态平衡,造成水体感官性能变差、自净能力减弱、水质下降、供水成本提高和湖泊沼泽化,影响食物链,使人类、动物、家畜等中毒死亡等等[6]。

随着我国西部地区,特别是长江中上游的经济快速发展,重庆的经济地位更加突出,经济的发展对水环境的压力持续增加。

两江新区快速发展,土地覆盖/土地利用类型发生变更,大片农田、林地成为城市建设用地,不透水地表显著增加,排水管网快速形成,改变河道水文条件,雨水快排快泄,必然带来地表径流水量和污染物量急剧增加,对水体的瞬间冲击力加强,也带来长久的水体污染隐患。

因此开展生物滞留池对城市面源污染控制技术的研究,对解决快速城市化下山地城市水环境问题具有重要的科学意义。

2研究现状2.1 城市地表径流污染来源城市地表径流污染是指地表沉积物与大气沉降物等在降雨的淋溶和冲刷作用下,以广域、分散的形式进入河湖而引发的水体污染[7],它主要有不透水屋顶表面、不透水地面和部分暴露的表面三个来源[8]。

不透水的屋顶表面可以作为将大气中污染物传播到水体的传播途径,即屋顶在干气候条件下,作为污染物的汇,累积大气沉降的污染物,在降水过程中又有效地将污染物传递到城市径流中,有机质等污染多来自大气沉降;另外,构建屋顶需要用到金属材料如铜、锌等也是重金属污染物的来源之一。

不透水地面的径流污染主要来源是道路交通和大气沉降:来自道路交通的污染主要包括汽车尾气、轮胎、刹车垫、道路表面磨损、机车油剂泄露以及腐蚀产物等;大气沉降包括以降尘为代表的大气干沉降和以降雨、降雪、降雾为代表的大气湿沉降。

部分暴露的表面包括长满植物的庭院、城市绿化场地和多孔的砂石地面。

大气沉降所带来的污染仍存在于该种表面上,如污染物可以附集在植物叶片上,在降雨过程中进入到地表径流中;另外,与农业面源污染相似,农药化肥的施用会带来新的污染,同时还存在土壤中的病菌被转移到城市水体中的风险。

2.2 城市地表径流污染及其特征城市降雨径流污染是指在降雨过程中雨水及其径流流经城市地表(如商业区,居民区,停车场等),聚集一系列的污染物(如氮、磷、重金属、有机物等),最后直接排入水体从而造成的水体非点源污染[9, 10]。

随着城市化进程的快速发展,不透水地面越来越多,使得由降雨形成的地表径流流量增加,峰值加大,洪峰出现的时间提前,进一步推动了城市地表径流污染的发生。

城市化过程中,人口密集度增加,人类各种频繁的活动使得城市地表累积了较多的不同污染物质,这为城市地表径流污染进一步提供了物质基础。

因此,在城市不透水地表积累的各种污染物,在降雨及其所形成的径流的冲刷、溶解和运移作用下就形成了城市地表径流污染。

城市地表径流是随着城市化进程产生的,是人类过度活动对环境产生了负面影响的表现。

城市降雨径流,尤其是降雨初期径流[11, 12],不经过初期净化处理,就直接排进受纳水体,会对水体产生污染,极易造成水体的富营养化和水华等问题,威胁着水生生态系统的健康和生活用水的安全。

影响城市地表径流污染的因素有很多,其主要因素包括:降雨特征、城市土地利用类型、大气污染状况、城市地表的卫生管理状况、排水系统的状况等[13],他们一起影响着地表污染物的产生、运移、累计和转变等方面,且许多因素是随机因素,所以地表径流的污染也具有随机性。

赵子成等也认为城市降雨径流污染具有随机影响因素多、污染物的含量高、成分复杂、径流的偶然性较大、发生时机具有潜伏性和滞后性等特点[14]。

降雨径流污染除了空气质量的影响外,最重要的影响因素是屋面材料、道路类型及路面污染状况、气温、降雨强度、降雨量和降雨间隔时间等。

城市降雨径流对地表水的污染是一种非点源污染[15],这类研究始于20世纪70年代初期的美国,后来在西方国家受到普遍重视,然而在中国,关于城市地表径流污染方面的研究开展得相对较少[16]。

城市地表径流是影响城市水环境质量的第二大污染源,也是仅次于农业面源污染的第二大非点源污染源,随着城市工业废水和生活污水等点源得到了有效控制,城市地表径流污染问题将越来越突出[15]。

城市降雨径流污染作为水体恶化的一大主要原因[17],如果不进一步控制城市降雨径流污染,就很难从根本上改善城市水环境质量。

1990年美国进行的有关水体污染的调查表明,地表水体中约30%的污染物超标是由面污染源所造成的[18]。

国外的历史经验告诉我们,即使在点源污染达到零排放的情况下,仍然不能保证城市的水环境质量达到满意,其原因主要是城市地表径流在水环境质量的恶化中占了很大的比重[19]。

从国外一些城市的发展历程来看,随着城市化进程,城市面积扩展迅速,城市面源将成为重要污染源,对城市水体、海岸线、河口等水体环境构成严重威胁[20]。

在国内,李立青等对武汉市汉阳城区降雨径流污染进行了连续3年的监测研究,发现在降雨期由降雨径流向受纳水体输入的污染负荷占有很大的比例,是引起城市水环境质量恶化的主要原因之一。

在城市集水区尺度上,由城市降雨径流输出的TP占集水区总污染负荷的10.1%[21]。

车伍等对1999年和2000年雨季数十场降雨的天然雨水、屋面雨水和路面雨水水质进行了分析和研究,结果表明天然降雨中污染指标浓度较低,水质基本良好,而城市雨水径流的水质很差,初期径流的污染程度甚至超过城市污水[22]。

由次可见,由降雨径流引起的面源污染是水体恶化的一个重要贡献者,通过降雨径流,将不透水地面上的营养物质运输到受纳水体,从而使水体产生富营养化[23],由于氮、磷等营养元素是水体富营养化的重要的影响因素[24],以及降雨径流的径流量很大,所以每年通过降雨径流进入受纳水体中的营养物质的污染负荷就不容忽视。

磷是评价水质的重要指标,磷酸盐被认为是水生植物过量生长的关键因素之一,能引起水体富营养化。

城市降雨径流中的磷主要来源于生活、洗涤剂和庄家施的肥料、腐烂的动植物遗体,尽管磷是植物生长过程的必须营养,但过量进入水体,会引起水体的富营养化和藻类的大量繁殖,导致水质恶化,生物多样性减少。

经专业人士研究认为,城市地表径流污染的特征包括三个方面[8]:第一,具有面源和点源的双重性,城市地表径流污染属于面源污染的范畴,但是从严格意义上来说,城市地表径流兼具面源和点源的双重特征,主要表现为污染物在晴天时在城市地表累积,在降雨时随地表径流而排放,具有面源间歇式排放特征,同时污染物自城市地表经由排水系统进人受纳水体,具有点源排放形式,即集中排放的特征;第二,具有很大的随机性和偶然性,影响城市地表径流污染的因素很多,且许多为随机性因素,在地表污染物的累积和冲刷两个主要环节中都有随机性因素起作用,如两场降雨之间的间隔时间、降雨历时、降雨强度、城市土地利用类型、大气污染状况、地表清扫状况等;第三,具有污染负荷时空变化幅度大的特点,由于随机性的存在,城市地表径流的污染负荷并不是稳定不变的,不同的城市功能区,其人类活动的方式与强弱不同,相应的地表沉积物的数量和性质也不同,产生的径流污染负荷差异较大,污染负荷在时间上也存在一个明显的初期效应,即在一场降雨过程中,占总径流20%或25%的初期径流,冲刷排放了径流排污量的50%污染物。

2.3 城市地表径流污染的控制措施美国和欧洲一些国家就雨水径流造成的城市面源污染问题开展了较全面的研究,近年来,美国提出低影响开发(Low Impact Development,LID)设施,对雨水进行分散控制,强调在雨水径流产生的地方尽可能地就近蓄存和处理雨水,从而通过降低管道中雨水流量峰值来减少合流制管道溢流(Combined Sewer Overflow,CSO),并在一定程度上缓解城市管道排水能力不足导致的积水或内涝问题,同时降低城市地表径流中的污染物浓度[25]。

LID 作为新兴的雨洪资源调控措施,从根本上改变了传统雨洪资源调控的理念,通过一系列分布在整个区域上的措施从源头上对雨洪进行调控,可以使径流在大小及频率方面恢复到该区域开发前自然状态下的水平[26]。

LID的主要措施包括生物滞留池、绿色屋顶、透水性路面和草皮沟[27],均是通过减少不透水面积、增加雨水渗滤实现可持续雨洪管理。

我国落后的雨洪管理体系导致了一系列严重的生态问题,随着城市的快速发展,传统的雨水、污水处理方法已经不能满足生态环境保护的需求[4],考虑到我国城市土地资源紧缺,占地面积很大的面源污染控制设施难以应用,因而水力负荷较高的生物滞留设施在我国的低影响开发建设中具有重要发展潜力[28]。

国内对该技术的研究起步较晚,目前在其研究现状、作用机理、影响因素、设计方法、应用效果等方面的综述性报道较多,近年来也开始出现一些小试试验及模型模拟的研究,甚至是实际的工程实例,但总体上研究未形成系统,对某些设计参数、系统运行效果等诸多方面仍需长期、大量的研究。

城市降雨径流污染严重,国际上从20世纪60年代就开始进行了研究,尤其是较发达的欧美国家,环保意识较高,在点源污染得到有效控制后,对城市降雨径流污染控制的研究做得比较全面[29, 30]。