大众传播的受众

- 格式:ppt

- 大小:171.50 KB

- 文档页数:26

第七章大众传播的受众第一节受众的一般特征一、受众与受众研究的地位所谓“受众”,即受者的复数。

通常指大众传播内容的读者、听众、观众。

传播研究者曾将受众比作消极被动的“靶子”。

如今,传播者又把受众看作是能决定媒介命运的“上帝”。

“受者中心论”已取代了昔日的“传者中心论”。

二、受众的定义1大量。

人数众多2分散。

今天的大众传播,分散的特征较明显。

如美国超市里可以买到非洲土著的小吃,中国新疆的肉串,青岛啤酒,信息也一样。

如在美国国立图书馆找中国书,很全,甚至比中国的图书馆全。

英国人写中国论文坐飞机到美国找,资料较全,文去台讲学,带了许多大陆书籍,背了一箱子,以为台湾没有,如方汉奇的《中国新闻史》,台湾的图书馆都有。

台湾大学的门前有一个唐山书店,卖大陆出版的书籍,大陆卖30元,到台湾重新标价可以卖到120元,暴利。

3混杂。

他们的年龄、职业、地位、收入、文化水准也各不相同。

4匿名。

对媒介来说,大多数情况下,不了解受众中都有谁。

5流动。

受众是“自由的”,在时间、空间上都是经常流动的。

受众今天买一份报纸,有可能明天还买,有可能永远不买了。

6隔离。

一方面,媒介与受众是隔离开的,另一方面,受众之间也不相识,互不来往。

7无共同背景。

受众未必有共同的文化背景。

8无组织。

一般来说,受众都是以个人身份参与大众传播过程的。

受众的类型三、受众的类型(一)从传播学立场出发的认识角度概况出两种类型:1广泛型。

这类受众兴趣广泛,接触各种媒介、各种信息,而没有固定的方向和重点。

2专门型。

这类受众有特定的兴趣、爱好。

(二)另一种是来自接受美学的观点。

认为受者有合格、理想和不合格、不理想之分。

(三)来自社会学的看法,其代表人物有:弗洛姆、曼哈姆、李斯曼等。

观点:1与近代社会(自由资本主义社会)中的公众相对,大众产生于现代社会(垄断资本主义社会)之中。

现代社会即是大众社会。

2所谓“公众”的特点是,人数少,以资产阶级为主,属于理智型,独立思考型, 以报刊为媒介;而“大众”的特点是,人数多,包括一切阶级,属于感情型,从众型,不仅以报刊、而且以广播为媒介。

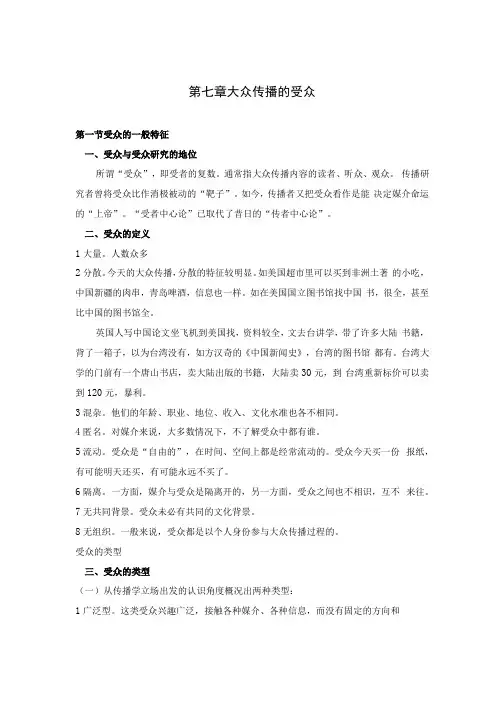

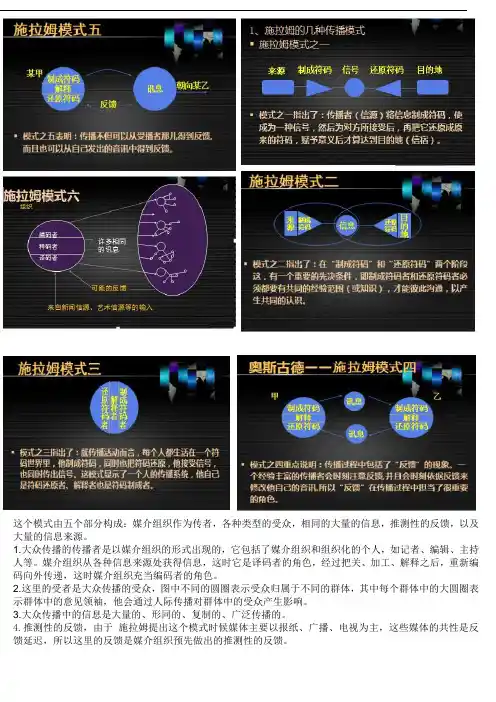

这个模式由五个部分构成:媒介组织作为传者,各种类型的受众,相同的大量的信息,推测性的反馈,以及大量的信息来源。

1.大众传播的传播者是以媒介组织的形式出现的,它包括了媒介组织和组织化的个人,如记者、编辑、主持人等。

媒介组织从各种信息来源处获得信息,这时它是译码者的角色,经过把关、加工、解释之后,重新编码向外传递,这时媒介组织充当编码者的角色。

2.这里的受者是大众传播的受众,图中不同的圆圈表示受众归属于不同的群体,其中每个群体中的大圆圈表示群体中的意见领袖,他会通过人际传播对群体中的受众产生影响。

3.大众传播中的信息是大量的、形同的、复制的、广泛传播的。

4.推测性的反馈,由于 施拉姆提出这个模式时候媒体主要以报纸、广播、电视为主,这些媒体的共性是反馈延迟,所以这里的反馈是媒介组织预先做出的推测性的反馈。

受众研究得主要理论:一、大众传播得“受众”:所有信息接受者得群体二、早期得受众研究:受众就是非常被动得,信息传播出去就会产生效果。

后认识到不那么被动得。

三、受众研究得经典理论:1、个人差异论:认为每个人成长环境与社会经济都不同,后天形成得性格也就各有差异,在媒介提供信息得面前,每个人会因为心理性格差异而做出不同选择、理解2、社会分类论:3、社会关系论:受众得社会关系对媒介得接受有很强得影响。

有加强有削弱4、使用与满足论受众得心里选择过程:一、选择性注意与接触:受众对媒介有极强得接受性,她们会从自己原有得意见、兴趣出发,接触与原有态度较为一致得信息,而尽量回避那些与己见不一致得信息。

二、选择性理解:人们在选择接触某种信息后,总就是倾向将信息内容瞧作就是与自己原有意见相一致得,即使在接受到与自己观点相侼得信息时,人们也会将她们曲解为与自己观点相一致得观点。

三、选择性记忆:人们倾向于记住传播内容中与自己观点一致得一部分,而忘掉与自己观点不一致得部分。

传播内容:一、信息得概念:对客观事物运动状态得反映1、普通含义上得消息、情况等2、信息科学中得信息3、哲学角度得信息二、信息得分类:1、维持性信息:只告诉我们事件,不需要我们做什么2、指导或教育性信息:3、复原性与刺激性信息:娱乐三、对信息流量得控制:过低:导致国家生产力落后过高:使社会节奏过快,人们会处在压力心里状态,造成人们心理麻木、恐慌四、从信息社会到知识经济社会:符号:一、符号得概念:(信息就是以符号得形式传播得)二、符号得构成:能指:声响、形象-———偶然得、约定俗成、变动所指:意义、内容三、语言符号得陷阱:1、语言就是静态得,实际就是动态得2、语言就是有限得,实际就是无限得3、语言就是抽象得,实际就是具体得四、语言失当现象:1、死线抽象。

只能在抽象范围、抽象水平瞧问题,详略不得当2、忽视差异。

3、非此即彼。

4、自我投射。

五、非语言符号:直接刺激人感官得符号1、作用:(1)补充语言符号得不足(4)否定(2)替代(5)重复(3)强调(6)调节2、类型:(1)体语:动作姿势表情(2)类语言:外貌与衣着(3)类语言:人们发出得有声但无固定语义得符号(4)空间与距离:(5)艺术符号:音乐舞蹈视觉艺术媒介分析:一、著作:《帝国与传播》《传播得偏向》二、传播得两大类:传统得与现代得(口语、书面语与大众传播)三、传播媒介得偏倚性:1、时间与空间媒介:(1)具有长久保存倾向,可克服时间限制(2)具有远距离运送得倾向,可克服空间得现实2、传播得偏倚与社会:(1)偏倚:培养人们历史感养成对宗教得尊重(2)偏倚世俗社会兴起,有利于科技发展麦克卢汉得媒体决定论:一、麦克卢汉与她得著作,过分强调了媒体作用,缺乏论证。

传播学受众名词解释

受众是指在某一特定信息传播过程中,为了实现信息的接受者。

受众可以是个人,也可以是集体。

个人受众是指接收信息并作出反应的单个个体;集体受众是指接收信息并达成一定共识的集体。

在传播学中,受众是一个动态的、交互的概念。

受众的构成、需求、兴趣和心理特征等因素都会对信息传播产生影响。

受众可以分为以下几类:

1 .目标受众:指信息传播活动所针对的特定群体。

这类受众的需求和特点需要在传播过程中特别关注。

2 .大众受众:指在大众传播过程中,广泛传播的信息可以覆盖到的受众,这些受众的特点和需求可能会有所不同。

3 .细分受众:在大众传播过程中,为了满足特定群体的需求,可以将受众进行细分,针对不同细分受众群体传播相应的信息。

4 .行为受众:指受众接受信息后的实际行为,这包括受众对信息的态度、行为和决策等方面。

5 .反馈受众:在信息传播过程中,受众可以通过反馈机制与传播者进行互动,包括对信息的评价、建议和意见等。

反馈受众可以帮助传播者了解受众需求,调整传播策略。

6 .网络受众:随着网络的普及,网络受众成为信息传播的重要组成部分。

网络受众具有广泛性、自主性和交互性等特点。

传播学受众研究旨在揭示受众的需求、心理、行为和特点,为传播者提供有针对性的传播策略,以实现有效的信息传播。

大众传播学重点知识点第一章绪论一、人类传播的四个发展阶段及主要特征人类传播的四个发展阶段:口语传播时代;文字传播时代;印刷传播时代;电子传播时代。

1、口语传播时代:(1)是人类传播时代的第一个发展阶段,口语是人类传播所使用的第一个媒介(2)口语传播时代漫长(3)口语是最初始、最重要的媒介,也是最基本的媒介(4)局限性:空间距离与时间距离上受到限制.2、文字传播时代:(1)这个阶段从文字发明直到印刷兴起(2)文字媒介的显著功能:信息在空间中传之广远,在时间上传之久远(3)文字媒介在当时具有垄断性。

3、印刷传播时代:(1)始于印刷媒介的形成,而延续到广播的出现(2)印刷媒介包括:印刷术和印刷品(3)文字信息的批量复制成为可能(4)与现代化、现代性、现代文明同步(5)在这一阶段,新闻事业兴起.4、电子传播时代:(1)电子媒介既包括个人性的媒介如电话、电报,又包括公共性的媒介如广播、电视,传播学中指的是后者(2)电子媒介加快了信息传递的速度(3)电子媒介时代经历了三次飞跃:广播,电视,网络,三次飞跃全面加速社会信息系统的运行。

二、传播学的四大先驱与传播学集大成者施拉姆的主要贡献1、政治学家拉斯韦尔:对传播学的贡献在于提出了一个经典的5w模式,同时规划了传播学的五大研究——控制分析、内容分析、媒介分析、受众分析和效果分析,另外他指出人类传播活动的三项功能:环境监控、社会协调和文化传承.2、心理学家卢因:主要贡献在于从其团体动力学方面对人际传播问题做了许多研究,此外他最早提出了“把关人”的概念和理论,开辟了传播学的把关研究。

3、社会学家拉扎斯菲尔德:主要贡献是他的两极传播理论,揭示了大众传播过程的复杂性,从而实际上扭转了早期传播研究中普遍存在的一种理论倾向:媒介万能而效果无限。

4、社会心理学家霍夫兰:主要贡献在于从社会心理学的态度及其改变的研究方面,为有效的进行传播而提供了一系列具体的、有益的、切实可行的“劝服"策略,进而为传播学的效果研究开拓了广阔的视野。

大众传播的特点大众传播是指信息在大范围传播的过程,通过各种媒体渠道将信息传递给广大受众。

大众传播的特点主要有以下几个方面。

首先,大众传播的目标是广泛的受众。

与个人传播不同,大众传播是面向整个社会的,目的是将信息传递给尽可能多的人。

大众传播的受众群体非常庞大,包括不同年龄、不同性别、不同职业、不同地区的人群。

因此,在大众传播中,需要考虑到受众的多样性,制作信息时要尽量考虑到不同受众的需求和特点,才能更好地传播信息。

其次,大众传播具有广泛的覆盖面。

大众传播利用多种媒介,包括电视、广播、互联网、手机等,可以将信息传达到世界的各个角落。

不同媒体具有不同的特点和传播范围,在大众传播中,可以根据不同的传播需求选择适合的媒体进行传播。

媒体的不断发展和创新,使得大众传播的覆盖面越来越广,传播速度越来越快,将信息传递给更多的人。

再次,大众传播具有高效性和快速性。

利用现代化的传媒技术,大众传播可以实现信息的高速传递。

与传统的手写信件相比,现代传媒技术可以在短短几秒钟内将信息传递给全世界的受众。

通过互联网和手机等新媒体的应用,信息可以实现实时传递,而且传播效果更好。

大众传播的高效性和快速性,使得信息的传递变得更加迅速和便捷,受众可以及时了解到最新的信息。

此外,大众传播具有双向性和交互性。

传统上,大众传播是单向的,即信息由媒体传递给受众,受众只是信息的接收者。

然而,随着新媒体的发展,大众传播越来越有交互性。

互联网和社交媒体的出现,使得受众可以主动参与信息的传播和创造。

受众不仅可以接收信息,还可以对信息进行评论、分享和传播,甚至可以通过直播等方式与媒体互动。

这种双向性和交互性,使得大众传播不再是单向的信息传送,受众可以主动参与和影响信息的传播过程。

最后,大众传播具有信息过载的问题。

由于信息的爆炸式增长和媒体的普及,人们面临着大量的信息,容易造成信息过载。

人们需要花费大量的时间和精力去筛选和消化信息,以获取有用的信息。

在大众传播中,如果信息无法引起受众的注意和兴趣,容易被忽略和遗忘。

大众传播名词解释1、大众传播:指传播媒介为了达到宣传目的,通过报纸、广播、电视等各种传播媒介向社会成员传递信息的过程。

2、传播者:从事信息的采集和发送工作的人,是大众传播的主体。

3、发送者:在接收者与传播者之间起着中介作用的个人或组织。

发送者不一定是传播者。

他们既可以是传播内容的创造者,也可以是传播活动的主持者。

4、接受者:通过信息的输入和反馈,对传播者施加影响的人。

他们不但直接控制传播活动的进行,而且通过传播活动影响传播者。

因此,接受者是传播者的另一面,两者相辅相成,不可分割。

5、媒介:所有大众传播的媒介。

6、信息:人类以语言、文字、音响、图像、动画、程序等方式记载的有关世界运动变化的客观事实。

7、传播媒介:传播信息的机器和设备,如电台、电视台、电话、报纸、杂志、书籍等等。

8、信源:在特定的时间里提供信息的源泉,它决定着大众传播的内容和方向。

9、信宿:收到信息后作出反应的人。

10、噪声:信息中那些不需要的成分和干扰信息传播的因素。

11、有意性:传播者在选择信息、整理信息、提供信息和编排信息的过程中,始终遵循自己的思想和目的,其传播的内容和形式符合传播者的利益。

12、易受性:任何人都不是绝对的“免疫”。

当外来的信息刺激被感受器时,并不是绝对不起作用的。

有些能量和内容在不同程度上打动和吸引人们。

13、感染性:受众对外来信息的吸收、消化和接纳的速度。

14、传播效果:外部信息经过人们传播系统作用于受众的结果,它是由一系列特征表现出来的。

15、控制性:人们对传播系统的控制和支配。

16、范围:人们可能接触到的信息量的总和。

17、社会性:指受众对社会环境的适应和认知,包括群体的归属感、信仰、价值观念、风俗习惯、态度和行为规范等。

18、符号:人们在传播活动中使用的特殊物质手段。

19、传播渠道:传播者的意念和作品发出以后到达受众的途径。

20、效果:即传播效果是指传播者在把意念和作品传达给受众之后所引起的受众心理反应及其情感反应。

大众传媒时代的传受关系

在大众传媒时代,传受关系指的是信息传播的过程中,信息的发送者和接受者之间的

互动与交流。

传媒的出现和发展,使得信息的传播范围大大扩展,传递的速度也更快,传

受关系因此变得更加复杂和多元化。

大众传媒时代的传受关系包括了传媒机构、媒介、受众三个方面。

传媒机构是信息的

生产者和传播者,媒介是信息传播的工具和载体,而受众则是信息的接受者和互动参与者。

三者之间的关系是相互依存、互动影响的。

大众传媒时代的传受关系是双向的。

传统的传媒形式,如电视、广播、报纸等,信息

的传播是单向的,即传媒机构向受众传递信息。

而在大众传媒时代,由于互联网的普及和

社交媒体平台的兴起,信息传播变得更加多元化和互动化,受众不再是被动的接受者,而

是可以主动参与、互动、传播信息的一方。

受众不仅仅是接受信息,更可以通过评论、分享、转发等方式对信息进行反馈和传播,形成多种多样的信息交流和传递模式。

大众传媒时代的传受关系的传递速度更快。

随着互联网技术的发展,信息的传播速度

明显加快,传媒机构可以迅速将信息发布到网络上,受众也可以迅速获取到信息。

受众不

再需要等待定时的电视节目、报纸发行等,而是可以通过手机、电脑等电子设备随时随地

获取所需的信息。

信息传递的快速性使得传受关系更加紧密,受众对于信息的反馈和传播

也更加及时。

大众传播名词解释大众传播是指广泛的公众对信息的接收、交流和影响的过程。

它是一种集体的、群体性的传播活动,涉及到大量的个体和社群。

在现代社会中,大众传播是一种重要的社会现象,它通过各种媒介和渠道,将信息、观点和价值观传递给广大的公众。

大众传播的名词包括以下几个方面:1. 媒介:媒介是大众传播的重要工具,它可以传递信息、观点和故事。

媒介包括传统媒体如报纸、电视、广播,也包括新媒体如互联网、社交媒体。

通过媒介,大众传播可以覆盖广大的公众,实现信息的广泛传播。

2. 受众:受众是大众传播的关键要素,它指的是接受信息和影响的大众群体。

受众包括广大的社会大众、特定的群体和个体。

受众的特点和需求对于大众传播的效果有着重要的影响,在传播过程中需要考虑受众的兴趣和心理特征。

3. 消息:消息是大众传播中的内容,它可以是新闻、文化、娱乐等各种形式的信息。

消息可以通过媒介传播给受众,引起他们的注意和兴趣。

消息的内容和质量对于大众传播的效果和影响力有着重要的作用,它需要具备可靠性、可信度和吸引力。

4. 传播过程:传播过程是大众传播中信息传递和影响发生的过程。

它包括信息的编制、传播和接收,同时还包括受众对信息的理解、解码和反馈。

传播过程中涉及到多个环节和多个参与者,包括媒介机构、传播者和受众。

传播过程的顺利进行需要各个环节之间的协调和配合。

5. 影响力:大众传播具有一定的影响力,它可以改变受众的态度、行为和观点。

影响力是大众传播的目标和效果,通过信息的传递和影响,大众传播可以塑造受众的认知和态度。

影响力的大小和程度受到多个因素的影响,包括信息的可信度、传播者的权威性和受众的心理特征。

大众传播是现代社会中不可或缺的一部分,它可以帮助人们获取信息、了解世界,同时也可以塑造公众的价值观和行为方式。

了解大众传播的基本名词和概念,对于提高公众的媒体素养和传播能力有着重要的作用。

同时,对于媒体从业者和决策者来说,了解大众传播的规律和特点,可以更好地进行传播战略的制定和落实。

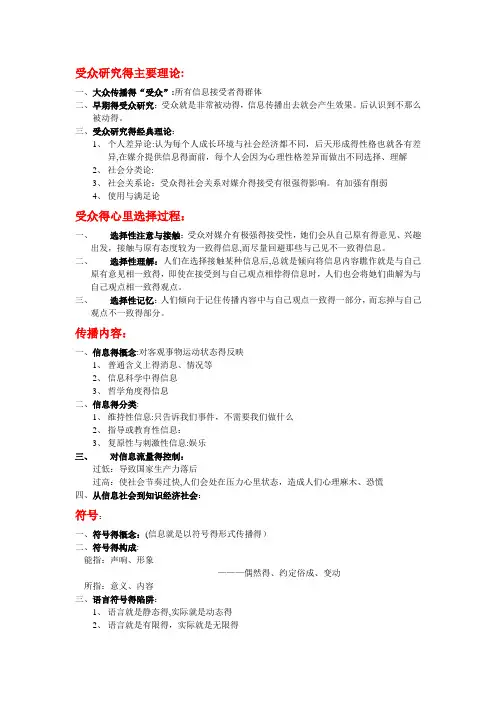

受众研究的主要理论:一、大众传播的“受众” :所有信息接受者的群体二、早期的受众研究:受众是非常被动的,信息传播出去就会产生效果。

后认识到不那么被动的。

三、受众研究的经典理论:1、个人差异论:认为每个人成长环境和社会经济都不同,后天形成的性格也就各有差异,在媒介提供信息的面前,每个人会因为心理性格差异而做出不同选择、理解2、社会分类论:3、社会关系论:受众的社会关系对媒介的接受有很强的影响。

有加强有削弱4、使用与满足论受众的心里选择过程:一、选择性注意与接触:受众对媒介有极强的接受性,他们会从自己原有的意见、兴趣出发,接触与原有态度较为一致的信息,而尽量回避那些与己见不一致的信息。

二、选择性理解:人们在选择接触某种信息后,总是倾向将信息内容看作是与自己原有意见相一致的,即使在接受到与自己观点相侼的信息时,人们也会将他们曲解为与自己观点相一致的观点。

三、选择性记忆:人们倾向于记住传播内容中与自己观点一致的一部分,而忘掉与自己观点不一致的部分。

传播内容:一、信息的概念:对客观事物运动状态的反映1、普通含义上的消息、情况等2、信息科学中的信息3、哲学角度的信息二、信息的分类:1、维持性信息:只告诉我们事件,不需要我们做什么2、指导或教育性信息:3、复原性和刺激性信息:娱乐三、对信息流量的控制:过低:导致国家生产力落后过高:使社会节奏过快,人们会处在压力心里状态,造成人们心理麻木、恐慌四、从信息社会到知识经济社会:符号:一、符号的概念:(信息是以符号的形式传播的)二、符号的构成:能指:声响、形象————偶然的、约定俗成、变动所指:意义、内容三、语言符号的陷阱:1、语言是静态的,实际是动态的2、语言是有限的,实际是无限的3、语言是抽象的,实际是具体的四、语言失当现象:1、死线抽象。

只能在抽象范围、抽象水平看问题,详略不得当2、忽视差异。

3、非此即彼。

4、自我投射。

五、非语言符号:直接刺激人感官的符号1、作用:1)补充语言符号的不足(4)否定2)替代(5)重复3)强调(6)调节、类型:1)体语:动作姿势表情2)类语言:外貌与衣着3)类语言:人们发出的有声但无固定语义的符4)空间与距离:5)艺术符号:音乐舞蹈视觉艺术媒介分析:一、著作:《帝国与传播》《传播的偏向》二、传播的两大类:传统的和现代的(口语、书面语和大众传播)三、传播媒介的偏倚性:1、时间与空间媒介:(1)具有长久保存倾向,可克服时间限制(2)具有远距离运送的倾向,可克服空间的现实2、传播的偏倚与社会:(1)偏倚:培养人们历史感养成对宗教的尊重(2)偏倚世俗社会兴起,有利于科技发展麦克卢汉的媒体决定论:一、麦克卢汉和他的著作,过分强调了媒体作用,缺乏论证。