《采莲曲二首(其二)》王昌龄唐诗鉴赏

- 格式:doc

- 大小:16.50 KB

- 文档页数:4

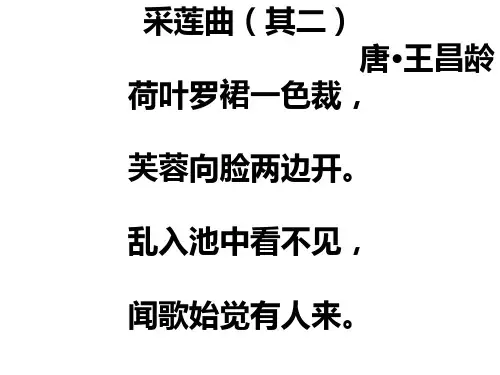

关于荷花的诗句——《采莲曲(其二)》关于荷花的诗句——《采莲曲(其二)》关于荷花的诗句——《采莲曲(其二)》《采莲曲(其二)》原文荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。

《采莲曲(其二)》赏析这首诗像一幅美妙的采莲图,描写了江南采莲少女的劳动生活和青春的欢乐。

这首诗写的是采莲少女,但诗中并不正面描写,而是用荷叶与罗裙一样绿、与脸庞一样红、不见人影闻歌声等手法加以衬托描写,巧妙地将采莲少女的美丽与大自然融为一体。

全诗生动活泼,富于诗情画意,饶有生活情趣。

诗的前两句的描写,让人感觉到这些采莲少女简直就是美丽的大自然的一部分;后两句写的是伫立凝望者在刹那间所产生的一种人花难辨的感觉。

前两句侧重于客观描写,后两句侧重于写主观感受,客观描写与主观感受相结合的手法,很好地表现了人花难辨、花人同美的引人遐想的优美意境。

如果把这首诗看作一幅《采莲图》,画面的中心自然是采莲少女们。

但作者却自始至终不让她们在这画面上出现,而是让她们夹杂在田田荷叶、艳艳荷花丛中,若隐若现,若有若无,使采莲少女与美丽的大自然融为一体,使全诗别具一种引人遐想的优美意境。

这样的艺术构思,是独具匠心的。

一开头就巧妙地把采莲少女和周围的自然环境组成一个和谐统一的整体荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

说女子的罗裙绿得象荷叶一样,不过是个普通的比喻;而这里写的是采莲少女,置身莲池,说荷叶与罗裙一色,那便是本地风光,是赋而不是比了,显得生动喜人,兼有素朴和美艳的风致。

次句的芙蓉即荷花。

说少女的脸庞红润艳丽如同出水的荷花,这样的比喻也不算新鲜。

但芙蓉向脸两边开却又不单是比喻,而是描绘出一幅美丽的图景:采莲少女的脸庞正掩映在盛开的荷花中间,看上去好象鲜艳的荷花正朝着少女的脸庞开放。

把这两句联成一体,读者仿佛看到,在那一片绿荷红莲丛中,采莲少女的绿罗裙已经融入田田荷叶之中,几乎分不清孰为荷叶,孰为罗裙;而少女的脸庞则与鲜艳的荷花相互照映,人花难辨。

采莲曲其二的意思【采莲曲其二】镜中已觉星星误,人不负春春自负。

晓风干,泪痕残。

欲笺心事,独语斜阑。

难,难!人成各,今非昨。

病魂尝似秋千索。

角声寒,夜阑珊。

怕人寻问,咽泪装欢。

瞒,瞒!【注释】:秋江:秋天的江面,此处代指一般的水面。

这里泛指所有的水面。

独立:独自伫立。

寒秋:深秋。

羁旅之愁:漂泊在外,身处异乡,思念家乡的愁绪。

宋周邦彦《兰陵王》词:“晚云收,淡天一片琉璃。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三十六宫秋夜长,望寄琼华音讯疏。

”黄花:菊花。

“明月多情应笑我,笑我如今,辜负春心,独自闲行独自吟。

”作者在这首诗中以拟人手法,托物抒怀,感叹年华已逝,无复当年之勇,心情落寞。

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?唐刘方平《月夜》诗:“谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归?落花摇情满江树。

镜中已觉星星误,人不负春春自负。

晓风干,泪痕残。

欲笺心事,独语斜阑。

难,难!人成各,今非昨。

病魂尝似秋千索。

角声寒,夜阑珊。

怕人寻问,咽泪装欢。

瞒,瞒!这是一首闺怨诗。

整首诗都是写女主人公的怨恨之情,怨恨她的丈夫不理解她。

她只好借酒浇愁,结果愁更愁,于是就不能好好睡觉了。

即使睡着了也要把眉头紧锁着。

她反复说道:“人怎么能够事事如意呢?我在这里白白苦恼罢了。

”言外之意就是:为什么我总是悲伤烦恼呢?这种内心痛苦的煎熬是没有尽头的。

这样的日子没完没了,一直延续下去该怎么办啊?反复申述而又申述,痛苦得简直不想活下去了。

王昌龄《采莲曲》原文及翻译赏析原文荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。

译文采莲少女的绿罗裙融入到田田荷叶中,仿佛一色,少女的脸庞掩映在盛开的荷花间,相互映照。

混入莲池中不见了踪影,听到歌声四起才觉察到有人前来。

注释1.罗裙:用细软而有疏孔的丝织品制成的裙子。

2.一色裁:像是用同一颜色的衣料剪裁的。

3.芙蓉:指荷花。

4.乱入:杂入、混入。

5.看不见:指分不清哪是芙蓉的绿叶红花,哪是少女的绿裙红颜。

6.闻歌:听到歌声。

7.始觉:才知道。

赏析这首诗写的是采莲少女,但诗中并不正面描写,而是用荷叶与罗裙一样绿、荷花与脸庞一样红、不见人影闻歌声等手法加以衬托描写,巧妙地将采莲少女的美丽与大自然融为一体。

全诗生动活泼,富于诗情画意,饶有生活情趣。

诗的前两句的描写,让人感觉到这些采莲少女简直就是美丽的大自然的一部分;后两句写的是伫立凝望者在刹那间所产生的一种人花难辨的感觉。

前两句侧重于客观描写,后两句侧重于写主观感受,客观描写与主观感受相结合的手法,很好地表现了人花难辨、花人同美的引人遐想的优美意境。

如果把这首诗看作一幅《采莲图》,画面的中心自然是采莲少女们。

但作者却自始至终不让她们在这画面上出现,而是让她们夹杂在田田荷叶、艳艳荷花丛中,若隐若现,若有若无,使采莲少女与美丽的大自然融为一体,使全诗别具一种引人遐想的优美意境。

这样的艺术构思,是独具匠心的。

一开头就巧妙地把采莲少女和周围的自然环境组成一个和谐统一的整体——“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

”,说女子的罗裙绿得像荷叶一样,不过是个普通的比喻;而这里写的是采莲少女,置身莲池,说荷叶与罗裙一色,那便是“本地风光”,是“赋”而不是“比”了,显得生动喜人,兼有素朴和美艳的风致。

次句的芙蓉即荷花。

说少女的脸庞红润艳丽如同出水的荷花,这样的比喻也不算新鲜。

但“芙蓉向脸两边开”却又不单是比喻,而是描绘出一幅美丽的图景:采莲少女的脸庞正掩映在盛开的荷花中间,看上去好象鲜艳的荷花正朝着少女的脸庞开放。

王昌龄的《釆莲曲》巧妙地把采莲少女以及自然环境组成一个和谐统一的整体,彰显了少女的活泼的性格特征。

采莲曲二首

其二

荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。

【注释】

⑴罗裙:丝绸制作的裙子。

⑵芙蓉:即荷花,又名莲花

【翻译】

采莲少女的绿罗裙融入到田田荷叶中,仿佛一色,分不清楚,少女的脸庞掩映在盛开的荷花间,相互映照,人花难辨。

混入莲池中不见了踪影,听到歌声四起才觉察到有人。

【赏析】

一开头就巧妙地把采莲少女和周围的自然环境组成一个和谐统一的整体──“荷

叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

〞说女子的罗裙绿得象荷叶一样,不过是个普通的比喻;而这里写的是采莲少女,置身莲池,说荷叶与罗裙一色,那便是“本地风光〞,是“赋〞而不是“比〞了,显得生动喜人,兼有素朴和美艳的风致。

次句的芙

蓉即荷花。

说少女的脸庞红润艳丽如同出水的荷花,这样的比喻也不算新鲜。

但“芙蓉向脸两边开〞却又不单是比喻,而是描绘出一幅美丽的图景:采莲少女的脸

庞正掩映在盛开的荷花中间,看上去好象鲜艳的荷花正朝着少女的脸庞开放。

把这两句联成一体,读者仿佛看到,在那一片绿荷红莲丛中,采莲少女的绿罗裙已经融入田田荷叶之中,几乎分不清孰为荷叶,孰为罗裙;而少女的脸庞那么与鲜艳的荷

花相互照映,人花难辨。

让人感到,这些采莲女子简直就是美丽的大自然的一局部,或者说竟是荷花的精灵。

这描写既具有真切的生活实感,又带有浓郁的童话色彩。

采莲曲二首原文翻译及赏析吴姬越艳楚王妃,争弄莲舟水湿衣。

来时浦口花迎入,采罢江头月送归。

荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。

译文采莲女皆美丽动人,如吴越国色,似楚王妃嫔,她们竞相划动采莲船,湖水打湿了衣衫。

来的时候莲花把她们迎进河口,采完之后明月把她们送回江边。

采莲少女的绿罗裙融入到田田荷叶中,仿佛一色,少女的脸庞掩映在盛开的荷花间,相互映照。

混入莲池中不见了踪影,听到歌声四起才觉察到有人前来。

注释采莲曲:古曲名。

内容多描写江南一带水国风光,采莲女劳动生活情态。

“吴姬”句:古时吴、越、楚三国(今长江中下游及浙江北部)盛尚采莲之戏,故此句谓采莲女皆美丽动人,如吴越国色,似楚王妃嫔。

浦(pǔ)口:江湖会合处。

浦,水滨。

罗裙:用细软而有疏孔的丝织品制成的裙子。

一色裁:像是用同一颜色的衣料剪裁的。

芙蓉:指荷花。

看不见:指分不清哪是芙蓉的绿叶红花,哪是少女的绿裙红颜。

赏析第一首诗写水乡姑娘的采莲活动。

吴姬、越艳、楚王妃三个词连用,铺写出莲娃们争芳斗妍,美色纷呈的景象。

第二句正写采莲活动,从“争弄莲舟”来看,似乎是一种采莲的竞赛游戏。

唐汝询说:“采莲之戏盛于三国,故并举之。

”(《唐诗解》)因为要划船竟采,顾不得水湿衣衫。

采莲姑娘那好胜、活泼、开朗的情态就通过“水湿衣”这个细节表现出来。

她们划着采莲船来到一个花的世界,而最后两句点出她们直到月上江头才回去。

诗人不急着写回程,而是插叙采莲女来的情境,她们来时被花儿所迎接,可见花儿是很乐意为她们所造访,而隐着一层写她们对采莲这一活动是非常喜爱,近乎于享受。

当她们回去时,那月儿实际上也就是花儿,便依依不舍地送她们了。

“花迎人”和“月送归”运用了拟人手法,把整个采莲活动的现场给写活了,极富诗意,写荷花迎接采莲女和月亮送别采莲女,实际上还是为了表现采莲女之可爱。

这首诗通过几个动词淋漓尽致地将采莲女应有的性格——活泼开朗表现出来,并以花、月、舟、水来衬托女子的容貌,可以说这就是一部小电影,对刻画人物形象非常生动形象而别有韵味。

采莲曲王昌龄赏析王昌龄的采莲曲主要写了什么内容呢?在诗中诗人是如何寄托自己的情感?采莲曲二首(其二)(唐王昌龄)荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。

【注释】:罗裙:丝绸制作的裙子。

芙蓉:即荷花。

【翻译】:采莲少女的绿罗裙融入到田田荷叶中,仿佛一色,分不清楚,少女的脸庞掩映在盛开的荷花间,相互映照,人花难辨。

混入莲池中不见了踪影,听到歌声四起才觉察到有人。

【赏析】此诗虽然写美丽自然的采莲少女,却始终没有让她们在诗中明显出现,而是巧妙地将她们的美丽与大自然融为一体。

田田荷塘,荷花盛开,闻歌却不见人,不禁让人心驰神往。

全诗别具一格,悠然不尽。

如果把这首诗看作一幅《采莲图》,画面的中心自然是采莲少女们。

但作者却自始至终不让她们在这幅活动的'画面上明显地出现,而是让她们夹杂在田田荷叶、艳艳荷花丛中,若隐若现,若有若无,使采莲少女与美丽的大自然融为一体,使全诗别具一种引人遐想的优美意境。

这样的艺术构思,是独具匠心的。

【阅读训练】:一、1.结合,概括采莲女的形象特点。

(3分)2.从修辞角度,赏析“芙蓉向脸两边开”一句的妙处。

二、1.谈谈你对前两句诗的理解:2.三、四句写出了伫立凝望着在刹那间所产生的感觉,请你谈谈这种感觉:3.③请谈谈这首诗的艺术构思:三、1.王昌龄的《采莲曲》中写出了“人花难辨,花人同美,采莲女与大自然融为一体”的情景是:2.这首诗刻画的是怎样一位少女的形象?在刻画人物的手法上有什么特色?3.诗中的“向脸”二字用得极为神妙,你的看法如何?【参考答案】:一、1.从“采莲”看出勤劳,从“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开”看出美丽,从“乱入池中”“闻歌”看出活泼。

2.用衬托的手法,明写荷花,实则为了衬出人之美。

描绘出一群采莲女拨开满池荷花划船前行的情景。

二、1.答:诗人巧妙地将采莲女与周围的环境组成了一个和谐完美的整体。

荷叶像罗裙,罗裙似荷叶,一样绿来一样美;少女的脸庞似荷花,荷花的娇艳又映衬着少女的脸庞,一样的红来一样的艳。

采莲曲二首原文|翻译及赏析其一吴姬越艳楚王妃,争弄莲舟水湿衣。

开头两句写一个非常漂亮的女子,采莲的时候因为摆动莲舟而弄湿了自己的衣裙。

来时浦口迎入,采罢江头月送归。

第三、四句分别用花和月来衬托这个女子的美貌。

这首主要描写了女子的美貌,从争弄莲舟水湿衣可以想象出一个极其美丽的女子在船中拨动船桨的娇美动作。

诗中的花、月、舟、水都是来衬托她的容貌。

其二如果把这首诗看作一幅《采莲图》,画面的中心自然是采莲少女们。

但作者却自始至终不让她们在这幅活动的画面上明显地出现,而是让她们夹杂在田田荷叶、艳艳丛中,若隐若现,若有若无,使采莲少女与美丽的大自然融为一体,使全诗别具一种引人遐想的优美意境。

这样的艺术构思,是独具匠心的。

一开头就巧妙地把采莲少女和周围的自然环境组成一个和谐统一的整体──荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

说女子的罗裙绿得象荷叶一样,不过是个普通的比喻;而这里写的是采莲少女,置身莲池,说荷叶与罗裙一色,那便是本地光,是赋而不是比了,显得生动喜人,兼有素朴和美艳的风致。

次句的芙蓉即荷花。

说少女的脸庞红润艳丽如同出水的荷花,这样的比喻也不算新鲜。

但芙蓉向脸两边开却又不单是比喻,而是描绘出一幅美丽的图:采莲少女的脸庞正掩映在盛开的荷花中间,看上去好象鲜艳的荷花正朝着少女的脸庞开放。

把这两句联成一体,读者仿佛看到,在那一片绿荷红莲丛中,采莲少女的绿罗裙已经融入田田荷叶之中,几乎分不清孰为荷叶,孰为罗裙;而少女的脸庞则与鲜艳的荷花相互照映,人花难辨。

让人感到,这些采莲女子简直就是美丽的大自然的一部分,或者说竟是荷花的精灵。

这描写既具有真切的生活实感,又带有浓郁的童话色彩。

第三句乱入池中看不见,紧承前两句而来。

乱入,即杂入、混入之意。

荷叶罗裙,芙蓉人面,本就恍若一体,难以分辨,只有在定晴细察时才勉强可辨;所以稍一错神,采莲少女又与绿荷红莲浑然为一,忽然不见踪影了。

这一句所写的正是伫立凝望者在刹那间所产生的一种人花莫辨,是耶非耶的感觉,一种变幻莫测的惊奇与怅惘。

王昌龄《采莲曲》“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开”全诗翻译及赏析各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢王昌龄《采莲曲》古诗翻译与注释赏析采莲曲王昌龄荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。

【诗文解释】采莲少女的绿罗裙融入到田田荷叶中,仿佛一色,分不清楚,少女的脸庞掩映在盛开的荷花间,相互映照,人花难辨。

混入莲池中不见了踪影,听到歌声四起才觉察到有人。

【词语解释】罗裙:丝绸制作的裙子。

芙蓉:即荷花。

①一色裁:罗裙与荷叶的颜色一样,如同一块绿色绢料裁成的,互相媲美。

②芙蓉:荷花。

③向脸:荷花向采莲女如芙蓉般艳丽的脸庞开放。

④乱入:纵横散乱进入荷花丛中。

简析:这四句诗构成一幅美女采莲图——在一片绿荷红莲丛中,采莲少女的绿罗裙已经融入荷叶之中,分不清什么是荷叶,什么是罗裙,采莲少女的脸庞与鲜艳的荷花相映照,人花难辨;本就浑然为一,眼花缭乱,不见踪影了,这时莲塘中歌声四起,定睛一看,方知采莲女仍在翠绿莲叶、艳丽荷花之中。

荷叶罗裙一色裁这首诗始终把美景与美女融为一体,就近取譬,清新贴切,于若隐若现之间,画面与形象更见生动,意境优美,情味悠长,匠心独运。

【赏析】此诗虽然写美丽自然的采莲少女,却始终没有让她们在诗中明显出现,而是巧妙地将她们的美丽与大自然融为一体。

田田荷塘,荷花盛开,闻歌却不见人,不禁让人心驰神往。

全诗别具一格,悠然不尽。

如果把这首诗看作一幅《采莲图》,画面的中心自然是采莲少女们。

但作者却自始至终不让她们在这幅活动的画面上明显地出现,而是让她们夹杂在田田荷叶、艳艳荷花丛中,若隐若现,若有若无,使采莲少女与美丽的大自然融为一体,使全诗别具一种引人遐想的优美意境。

这样的艺术构思,是独具匠心的。

一开头就巧妙地把采莲少女和周围的自然环境组成一个和谐统一的整体──“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

”说女子的罗裙绿得象荷叶一样,不过是个普通的比喻;而这里写的是采莲少女,置身莲池,说荷叶与罗裙一色,那便是“本地风光”,是“赋”而不是“比”了,显得生动喜人,兼有素朴和美艳的风致。

采莲曲(其二)

【唐】王昌龄

荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。

诗文翻译

茂盛的莲池当中,有一群美丽可爱的采莲少女,她们的罗裙同荷叶一样鲜绿,她们的脸庞如荷花一般红润。

人与荷花相互掩映,一会儿就不见了;听到歌声才知道她们还在其中。

江南春

【唐】杜牧

千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

诗文翻译

江南大地鸟鸣声声,绿草红花相映,水边村寨山麓城郭,处处酒旗飘动。

南朝遗留下的四百八十多座古寺,无数的楼台全笼罩在风烟云雨中。

王昌龄的《采莲曲》的原文翻译以及赏析王昌龄的《采莲曲》的原文是怎样的呢?王昌龄的《采莲曲》的原文翻译是什么呢?王昌龄的《采莲曲》的原文赏析是怎样的呢?采莲曲荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。

译文采莲少女的绿罗裙融入到田田荷叶中,仿佛一色,少女的脸庞掩映在盛开的荷花间,相互映照。

混入莲池中不见了踪影,听到歌声四起才觉察到有人前来。

赏析“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开”。

在开始就展现出一幅人与环境和谐统一的美丽画面采莲女的罗裙和荷叶的颜色一样青翠欲滴。

比喻虽不新奇,但用在此处却产生意想不到的效果,既描绘了田田的荷叶,又写了采莲女美丽的衣裳,两者相互映衬,恍若一体。

尤其是“裁”字,用得极其巧妙,罗裙是裁出的,可是此处也用在荷叶上,似从贺知章《咏柳》诗“不知细叶谁裁出?二月春风似剪刀”句中得到了灵感,让人感到荷叶与罗裙不仅颜色相同,似乎也是同一双巧手以同一种材料制成的。

由此又让人不禁联想到屈原《》中“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”,感受到这些女子如荷花般的心灵。

娇艳的芙蓉花似乎都朝着采莲女美丽的脸庞开放,明写荷花,实则为了衬出人之美,采莲女的美丽,不是闭月羞花式的惊艳,而是如阳光般健康温暖,似乎能催开满池的荷花。

这两句诗本自梁元帝《碧玉诗》“莲花乱脸色,荷叶杂衣香”,王昌龄的这篇较之则更胜一筹,意义更为隽永。

“乱入池中看不见,闻歌始觉有人来“。

诗的.第三句“ 乱入池中看不见” 是对前两句的补充和深入。

它有两重含义:一是突出荷田的稠密, 使人荷莫辨更真实可信;二是突出了观望者的感受和心理活动。

其中“ 乱” 字用得十分微妙。

末句“ 闻歌始觉有人来” 除了从另一面说明少女被荷田遮蔽与消融,难以被观望者发现以外,又写出一种声音的美,增添了诗的活泼情趣“。

[4] 乱”字既指采莲女纷纷入池嬉笑欢闹的场面,也可指人与花同样娇嫩难以辨别,眼前一乱的感觉而“看不见”呼应上文,也更显荷叶罗裙,芙蓉人面之想像了,同时也虚写了荷塘中花叶繁茂,人在其中若隐若现之景,并引出下句:“闻歌始觉有人来。

采莲曲其二《采莲曲》为乐府旧题,属《清商曲辞·江南弄》。

王昌龄作《采莲曲》二首,此为其中之一首。

这首诗描写江南水乡清新秀美的风光和采莲女活泼真率的情态。

越,古国名,亦称于越,初建都会稽(今浙江绍兴)。

故诗中“越女”当指江南水乡女子,且为采莲女。

“桂舟”、“桂楫”是写采莲女所用舟楫之美。

屈原《九歌·湘君》用“桂舟”、“桂擢(擢即楫)表现神(一说神女)之美。

王昌龄这里写舟楫之美,实际上也是写越女之美。

前四句写越女采莲,却不写莲、不写荷,而写她们乘的舟用的楫;写湖水的渺漫,江水的清澈。

采莲女乘着桂舟,划动桂楫,渡过清澈见底的江水,在望不到边的湖面上穿行,多么轻松,多么自如。

多么欢快。

不禁令人联想到汉乐府《相和歌辞》中那首著名的《江南》:“江南可采莲,莲叶何田田。

鱼戏莲叶间,鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。

”采莲女就象这首诗中写的鱼儿,嘻戏在莲叶间。

诗人赞美江南水乡这令人赏心悦目的自然风貌,也赞美采莲女富于诗意的愉快劳动。

诗的后半更富情趣,越女采莲已毕,相约“莫摘芙蓉叶”,而要“摘取芙蓉花”。

做什么用呢?拿回家向丈夫夸耀,问问丈夫,这艳丽的荷花和人比,谁更美?采莲女的娇憨活泼之态,跃然纸上。

王昌龄以前的六朝上层贵族文人写“采莲”这种题材,或多或少都有些靡艳的成分。

而王昌龄的这一类诗,绝无轻浮浅薄之词,也不以浓艳取胜,而是着重写自然之景,自然之情。

这首诗捕捉了江南水乡采莲女子平凡劳动中的典型情景,加以概括和想象,饶有情趣地表现了青年女子纯洁天真、异常可爱的情态,令人感到健康清新,意味深长。

同时,这首诗语言通俗明快,音调和谐宛转,有很浓的民歌气息。

有关王昌龄《采莲曲二首》之二中“乱”字的三种解读有关王昌龄《采莲曲二首》之二中“乱”字的三种解读主题词:解读乱杂入争先恐后慌乱对王昌龄《采莲曲二首》其二中“乱“字词义的三种不同的解释,引出三种对诗歌主旨的不同解读,下面就是我对这首诗中“乱字的肤浅认知,希望对各位多方位理解本诗有所裨益。

《采莲曲二首》其二原文:《采莲曲二首》其二?王昌龄荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。

《采莲曲》是乐府旧题。

内容多描写江南一带水域风光,采莲女劳动生活场面,以及她们对纯洁爱情的追求等。

王昌龄这首《采莲曲》表现的又是一个什么样的主题呢?对这首诗的前两句,历来释家大同小异。

关键是对第三句中“乱”的解释。

它决定了这首《采莲曲》的主旨。

第一种,主流解释。

以《唐诗鉴赏辞典》为例,刘学锴先生就把“乱”字解释为“杂”和“混”,诗中的“乱入”“即杂入、混入之意”。

刘学锴先生接下来对整句的解释为:“荷叶罗裙,芙蓉人面,本就恍若一体,难以分解,只有再定睛细察时才勉强可辨;所以少一错神,采莲少女又与绿荷红莲浑然为一,忽然不见踪影了。

”(详见《唐诗鉴赏辞典》120页。

上海辞书出版社,1983年12版)由此得出这首诗的主旨:这首诗像一幅美妙的采莲图画,描写了采莲姑娘的美丽容貌,以及江南采莲姑娘的劳动生活和青春欢乐。

诗歌巧妙地将采莲女的娇容与大自然的美丽融为一体。

不过这里有个常识性的问题,诗歌第四句的“闻歌始觉有人来”,是“谁”“闻歌”?又是“谁”“人来”?又是谁在唱歌?如果以刘先生所说,是作者“闻”采莲歌,而感觉采莲女在,并大赞这是诗歌的精妙之处,是诗歌从视觉之美(前两句的荷叶荷花之美、采莲女之美)转换到听觉之美(“闻歌始觉有人来”的歌声美),是不见其人,却闻其声,是以声之甜美悦耳,暗衬人之美丽。

从而使诗歌更有想象性,更有延续性。

不言而喻,刘先生的答案是作者闻歌,采莲女唱歌。

根据刘先生的解释,诗歌的第一、二句所描绘的罗裙之绿、脸颊之红,似乎应该是想象之笔。

《采莲曲》原文及赏析《采莲曲二首》原文及赏析采莲曲二首朝代:唐代作者:戎昱原文:虽听采莲曲,讵识采莲心。

漾楫爱花远,回船愁浪深。

烟生极浦色,日落半江阴。

同侣怜波静,看妆堕玉簪。

涔阳女儿花满头,毵毵同泛木兰舟。

秋风日暮南湖里,争唱菱歌不肯休。

译文其二译文:采莲少女的绿罗裙融入到田田荷叶中,仿佛一色,分不清楚,少女的脸庞掩映在盛开的荷花间,相互映照,人花难辨。

混入莲池中不见了踪影,听到歌声四起才觉察到有人。

鉴赏《采莲曲二首》其一(“吴姬越艳楚王妃”):“吴姬越艳楚王妃,争弄莲舟水湿衣。

”开头两句写一个非常漂亮的女子,采莲的时候因为摆动莲舟而弄湿了自己的衣裙。

“来时浦口花迎入,采罢江头月送归。

”第三、四句分别用花和月来衬托这个女子的美貌。

这首诗主要描写了女子的美貌,从“争弄莲舟水湿衣”可以想象出一个极其美丽的女子在船中拨动船桨的娇美动作。

诗中的花、月、舟、水都是来衬托她的容貌。

《采莲曲二首》其二(“荷叶罗裙一色裁”):“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

”这里写的是采莲少女,置身莲池,荷叶与罗裙一色,显得生动喜人,兼有素朴和美艳的风姿。

次句的.芙蓉即荷花,这一句描绘出一幅美丽的图景:采莲少女的脸庞正掩映在盛开的荷花中间,看上去仿佛鲜艳的荷花正对着少女的脸庞开放。

把这两句联成一体,读者仿佛看到,在那一片绿荷红莲丛中,采莲少女的绿罗裙已经融入田田荷叶之中,几乎分不清孰为荷叶、孰为罗裙,而少女的脸庞也与鲜艳的荷花相互映照,人花难辨。

让人感到,这些采莲女子简直就是美丽的大自然的一部分,或者说竟是荷花的精灵。

这些描写既具有真切的生活实感,又带有浓郁的浪漫色彩。

第三句“乱入池中看不见”,紧承前两句而来。

乱入,即杂入、混入之意。

荷叶罗裙、芙蓉人面,本就恍若一体,难以分辨,只有在定睛细察时才勉强可辨;以致稍一错神,采莲少女又与绿荷红莲浑然为一,看不见踪影了。

这一句所写的正是伫立凝望者在刹那间所产生的一种人花莫辨,亦真亦幻的感觉,一种变幻莫测的惊奇与怅惘。

吴姬越艳楚王妃,争弄莲舟水湿衣。

全诗翻译赏析及

作者出处

吴姬越艳楚王妃,争弄莲舟水湿衣。

这句话是什幺意思?出自哪首诗?作者是谁?下面小编为同学们整理出这首古诗词的全文全文翻译及全文赏析,提供给同学们。

希望能对同学的古诗词的学习与提高有所帮助。

1吴姬越艳楚王妃,争弄莲舟水湿衣。

出自唐代王昌龄的《采莲曲二首》吴姬越艳楚王妃,争弄莲舟水湿衣。

来时浦口花迎入,采罢江头月送归。

荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。

1吴姬越艳楚王妃,争弄莲舟水湿衣赏析第一首诗写水乡姑娘的采莲活动。

吴姬、越艳、楚王妃三个词连用,铺写出莲娃们争芳斗妍,美色纷呈的景象。

第二句正写采莲活动,从“争弄莲舟”来看,似乎是一种采莲的竞赛游戏。

唐汝询说:“采莲之戏盛于三国,故并举之。

”(《唐诗解》)因为要划船竟采,顾不得水湿衣衫。

采莲姑娘那好胜、活泼、开朗的情态就通过“水湿衣”这个

细节表现出来。

她们划着采莲船来到一个花的世界,而最后两句点出她们直到月上江头才回去。

诗人不急着写回程,而是插叙采莲女来的情境,她们来时被花儿所迎接,可见花儿是很乐意为她们所造访,而隐着一层写她们对采莲这一活动是非常喜爱,近乎于享受。

当她们回去时,那月儿实际上也就是花儿,便依依不舍地送她们了。

“花迎人”和“月送归”运用了拟人手法,把整个采莲活动的现。

采莲曲其二的诗意采莲曲其二的诗意 1一、《采莲曲》:王昌龄原文:采莲的姑娘把采莲的姑娘融入到荷叶中,仿佛颜色一样,姑娘的脸藏在盛开的荷花中,相互映射。

荷花混在荷塘里,很难认出荷塘,听到歌声才知道池中有人在采莲——采莲。

注释:1、罗裙:丝绸制作的裙子。

2、芙蓉:即荷花。

3、乱:混杂。

“乱入”指采荷女子在荷花池中。

翻译:采莲姑娘的绿色裙裾与田野里的荷叶融为一体,仿佛同色难辨。

女孩的脸隐藏在盛开的荷花中,相互辉映,难以分辨花朵。

它消失在荷塘里,直到听到歌声我才意识到谁。

二、《采莲曲》:白居易原文:叶在荡漾,风在吹,船在荷花深处过。

余浪低头大笑,碧玉挠头落水。

翻译:菱叶浮于水面,荷叶随风摇曳,荷花深处,采莲船轻快地飞着。

采莲姑娘遇到心上人,想跟他打个招呼又怕笑话,就低头羞涩地笑了笑。

她一不小心,头上的玉簪掉进了水里。

三、《采莲曲》:李白原文:如果采莲人在西野附近,他们会隔着荷花笑。

新妆水底明,风里香。

谁在岸边游泳,三三五五映着哭泣的杨。

紫罗兰在落花中嘶嘶作响,我看到这空空的心碎。

翻译:夏天,若叶河边,美丽的采莲人正在成双成对地采摘莲子。

透过荷花,人们欢声笑语,荷花红脸。

阳光照在莲姑娘的新妆容上,水底也是亮堂堂的。

风一吹,衣服被掀在空中,莲香浮动。

那是谁家在岸边流浪?355躺在垂柳树荫下。

我身边的紫马嘶鸣声隆隆,落花飞去。

看到这美景,诗人流连忘返,心都碎了。

四、《采莲曲》:贺知章原文:山雾嶙峋,镜水无风自波。

莫言的青春在春天耗尽,没有中产的收获。

采莲曲其二的古诗水上游,采莲取,秦淮滩头芦苇菱。

香草袅袅,沙上香,鱼游水中,采莲迎。

多少年代的春朝,浩淼的秦淮江边,曾经有许多繁花似锦、绿草茵茵,珠翠湛蓝的清澈湖面,采莲的女子姿态曼妙动人,此刻,秦淮江滩上繁华落尽,除了夏花秋雨,惟有仙游采莲的曲子,一曲《采莲曲其二》。

二、曲意曲中以浩淼湖水,秦淮江滩为背景,以采莲女子为主角,以把玩莲子、仙游湖中为主题,唱出仙游采莲的欢乐。

《采莲曲其二》以快歌慢诵的方式讲述了采莲女子的行踪,首先是采莲女子把玩蝴蝶莲子,淘得莲子清澈可见,面如水芙蓉,眼似星河,把玩间断断续续,她身轻如燕,仙游湖中,叹息秦淮江,又把莲藕挖掘到湖中,把玩莲叶,莲蕊,仙游湖水,把莲子的心乐放飞;于是,采莲曲其二,把采莲所看到的风光以及采莲所感受到的意境如诗如画,充分地展示出来。

三、激情人物采莲曲其二中有一位采莲女子,仙游湖中,她出类拔萃,气宇轩昂,仙子般潇洒雅致,把情深意长深入心扉,这位采莲女子让人神往,把芦苇菱、莲子、莲蕊都藏在心底,似乎可以让人凭借着她的画面,尽情地享受采莲的喜悦,时而把自己的心思对写歌词,即使不能乘飞舟游到湖中,也可以让情绪得到满足。

四、采莲曲其二的曲调仙游采莲一曲,曲调柔美轻快,把芦苇菱,珠翠湛蓝的清澈湖面,精致的莲子,洁净的莲蕊隐藏其中,慢慢张开她的羽翼,带着春风舞动,弥漫着温馨的气息,犹如朵朵花开灿烂。

轻轻弹着鸣琴,淡淡的音乐,留下无尽的遐思。

五、结语采莲曲其二,以精妙的曲调,展示出仙游采莲的欢乐,让人乘着梦游,感受仙游采莲无限的美好,令人回味无穷。

采莲曲其二,带来春风舞动,那么多景色,连同淡淡的香气,让我们牢牢地记住,采莲曲其二,把玩莲子仙游湖曲,无论何时,都给人以清新优雅的感受。

《采莲曲二首(其二)》王昌龄唐诗鉴赏

【作品介绍】

《采莲曲二首》是唐代诗人王昌龄的组诗作品。

这两首诗主要描写了采莲女子的美貌,都具有诗情画意。

第一首以花、月、舟、水来衬托女子的容貌;第二首以写意法,表现采莲女子的整体印象,诗人将采莲少女置于荷花丛中,若隐若现,若有若无,使少女与大自然融为一体,使全诗别具一种引人遐想的优美意境。

【原文】

采莲曲二首

其二

荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。

【赏析】

如果把这首诗看作一幅《采莲图》,画面的中心自然是采莲少女们。

但作者却自始至终不让她们在这幅活动的画面上明显地出现,而是让她们夹杂在田田荷叶、艳艳荷花丛中,若隐若现,若有若无,使

采莲少女与美丽的大自然融为一体,使全诗别具一种引人遐想的优美意境。

这样的艺术构思,是独具匠心的。

一开头就巧妙地把采莲少女和周围的自然环境组成一个和谐统一的整体──“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

”说女子的罗裙绿得象荷叶一样,不过是个普通的比喻;而这里写的是采莲少女,置身莲池,说荷叶与罗裙一色,那便是“本地风光”,是“赋”而不是“比”了,显得生动喜人,兼有素朴和美艳的风致。

次句的芙蓉即荷花。

说少女的脸庞红润艳丽如同出水的荷花,这样的比喻也不算新鲜。

但“芙蓉向脸两边开”却又不单是比喻,而是描绘出一幅美丽的图景:采莲少女的脸庞正掩映在盛开的荷花中间,看上去好象鲜艳的荷花正朝着少女的脸庞开放。

把这两句联成一体,读者仿佛看到,在那一片绿荷红莲丛中,采莲少女的绿罗裙已经融入田田荷叶之中,几乎分不清孰为荷叶,孰为罗裙;而少女的脸庞则与鲜艳的荷花相互照映,人花难辨。

让人感到,这些采莲女子简直就是美丽的大自然的一部分,或者说竟是荷花的精灵。

这描写既具有真切的生活实感,又带有浓郁的童话色彩。

第三句“乱入池中看不见”,紧承前两句而来。

乱入,即杂入、混入之意。

荷叶罗裙,芙蓉人面,本就恍若一体,难以分辨,只有在定晴细察时才勉强可辨;所以稍一错神,采莲少女又与绿荷红莲浑然为一,忽然不见踪影了。

这一句所写的正是伫立凝望者在刹那间所产生的一种人花莫辨,是耶非耶的感觉,一种变幻莫测的惊奇与怅惘。

这是通常所说“看花了眼”时常有的情形。

然而,正当踟蹰怅惘、望

而不见之际,莲塘中歌声四起,忽又恍然大悟,“看不见”的采莲女子仍在这田田荷叶、艳艳荷花之中。

“始觉有人来”要和“闻歌”联在一起体味。

本已“不见”,忽而“闻歌”,方知“有人”;但人却又仍然掩映于荷叶荷花之中,故虽闻歌而不见她们的身姿面影。

这真是所谓“菱歌唱不彻,知在此塘中”(崔国辅《小长干曲》)了。

这一描写,更增加了画面的生动意趣和诗境的含蕴,令人宛见十亩莲塘,荷花盛开,菱歌四起的情景,和观望者闻歌神驰、伫立凝望的情状,而采莲少女们充满青春活力的欢乐情绪也洋溢在这闻歌而不见人的荷塘之中。

直到最后,作者仍不让画的主角明显出现在画面上,那目的,除了把她们作为美丽的大自然的化身之外,还因为这样描写,才能留下悠然不尽的情味。

【作者介绍】

王昌龄(698;约757)唐代诗人。

字少伯,唐京兆长安(今陕西西安)人。

公元727年(开元十五年)进士及第,授秘书省校书郎。

公元734年(开元二十二年)中博学宏词,授汜水(今河南荥阳县境)尉,再迁江宁丞,故世称王江宁。

约在公元737年(开元二十五年)秋,获罪被谪岭南。

三年后北归。

公元748年(天宝七年)谪迁潭阳郡龙标(今湖南黔阳县)尉。

安史乱后还乡,道出亳州,被刺史闾丘晓所杀。

王昌龄当时曾名重一时,有“诗家夫子王江宁”之称,擅长七绝,被后世称为“七绝圣手”。

存诗一百七十余首,多为当时边塞军旅生活题材,描绘边塞风光,激励士气,气势雄浑,格调

高昂,手法细腻。

有《王昌龄集》。

更多古诗词赏析内容请关注“”。