环境化学12土壤的物理化学性质

- 格式:pptx

- 大小:3.62 MB

- 文档页数:60

高一地理土壤部分知识点土壤是地球表层的一种重要自然资源,对于人类的生存和发展起着至关重要的作用。

作为地理学的一部分,土壤学研究着土壤的形成、性质及其与环境的相互关系。

本文将介绍高一地理课程中涉及的一些土壤的基本知识点。

一、土壤形成土壤的形成是一个漫长而复杂的自然过程。

在形成过程中,地球上的岩石经过物理、化学和生物作用逐渐分解、破碎,并与气候、植被等因素相互作用,最终形成土壤。

土壤的形成过程中,物理作用主要包括风化、水浸、温度变化等;化学作用则涉及酸碱性、氧化还原等反应;而生物作用则是指植物和微生物的生活活动对土壤的影响。

二、土壤的组成土壤由固体、液体和气体三个部分组成。

固体部分主要包括矿物质、有机质和土壤微生物。

其中矿物质占主导地位,通常由硅酸盐矿物、氧化物和碳酸盐矿物组成。

有机质则是指土壤中残体、粪便等有机物的积累形成的黑色或棕色物质。

土壤微生物是土壤中生物多样性的重要组成部分,包括细菌、真菌、原生动物等。

液体部分是指土壤中的土壤溶液,其中溶解有机物和无机物质。

气体部分则包括土壤中的氧气、二氧化碳、水蒸气等。

三、土壤的性质土壤的性质主要包括物理性质、化学性质和生物性质三个方面。

物理性质指土壤颗粒的大小、结构以及孔隙度等。

土壤的颗粒大小可分为黏粒、粉粒和砂粒三类,土壤颗粒的组成直接影响土壤的保水性和通气性。

土壤的结构可以是块状、粒状或块、粒状结合而成的块粒状结构。

土壤孔隙度则是指土壤中的孔隙空间占总体积的比例,决定了土壤的保水性和透气性。

化学性质指土壤的酸碱性和养分含量等。

土壤的酸碱性通过pH值来表示,对不同植物生长环境有着重要影响。

土壤中的养分主要包括氮、磷、钾等元素,这些元素对植物的生长发育至关重要。

生物性质主要指土壤中的微生物和生物多样性,在土壤形成和养分循环过程中起着重要的作用。

四、土壤的分类土壤的分类主要有三大系统,即土壤类型分类、土壤发生分类和土壤类型分类。

土壤类型分类是根据土壤形成过程和地貌地质特征进行的分类。

土壤环境化学

《土壤环境化学》

第一章土壤基础

1.1 土壤组成

土壤是由固体、液体和气体组成的:固体由颗粒组成,液体是由土壤中的水分和有机物所构成,气体是由土壤根系空间和排出的空气中所含的气体构成。

1.2 土壤类型

土壤主要分为三类:水泥土、粘土及砂土。

水泥土是一种半水泥状的土壤,其中含有较多的碳酸钙和镁酸钙,有利于土壤的吸水和保水能力,但其中的有机物含量比较低,表层颗粒较小,土壤水分去向也不利于植物的生长。

粘土一般具有悬浮性,它的颗粒小而密,其中含有较多的有机物和黏土矿物,具有良好的吸附性,对植物有较大的造林价值。

砂土是指由砂砾组成的土壤,对水分和有机物的保存和吸收能力较差,表层颗粒较大,可以较容易的通过空气或降雨而运出,一般用作农田种植。

1.3 土壤温度和湿度

土壤的温度和湿度是土壤形成、发育和演变的重要因素。

一般情况下,随着土壤的深度不断增加,温度也会不断降低;湿度也会随着深度的增加而不断上升,这是由于土壤根系空间中的水分会不断从空气和降雨中补充,使其相对湿度更高。

《环境土壤学》教学大纲一、课程基本信息课程代码:EV362 课程名称:环境土壤学英文名称:Environmental Soil Science 课程类别:专业选修课学时:32 学分:3.0适用对象:环境科学、环境工程、生态学、地理科学、农业工程等专业本科生考核方式:闭卷考试,平时成绩占总成绩的30%前修课程:无机化学、有机化学、环境化学原理、环境学概论等二、课程简介环境土壤学是一门新兴的土壤学与环境科学交叉融合的综合性学科。

是在近代土壤污染状况日益严重,日益引起世界各国人民关注的情况下应运而生的一门基础理论课程。

该课程主要关注自然因素和人为条件下土壤环境质量恶化的机制、土壤中重要的元素,包括生命必需元素和生命毒性物质的生物、化学性质及其土壤环境行为。

课程内容涉及:土壤质量与生物品质、土壤与水和大气质量的关系;土壤环境质量变化对人体健康、社会经济、生态系统结构和功能的影响;探索调节、恢复和控制土壤环境质量的途径和方法。

通过本课程的学习,使学生正确理解土壤在环境中的作用与地位,掌握土壤基本组成、性质与分类,了解土壤的形成、发展、退化和恢复的过程及机制,熟悉不同类型污染物对土壤生态系统造成的危害,掌握土壤环境质量调控和改善的基本途径和方法。

为培养环境、农业方面的工程人才和科研人才打下坚实的基础。

三、课程性质与要求土壤是环境中的一项基本要素,且土壤决定了环境污染物的归趋,是许多重要元素的源和汇,与大气、水体等介质有着持续不断的物质、能量交换,是重要的环境介质。

对于环境专业学生来说,了解土壤在环境学中的地位与作用,了解土壤中污染物的行为十分重要。

本课程为面向环境科学与工程专业本科三年级的专业基础课程,与2017年最新开设的工程类课程《土壤与地下水污染修复技术》形成姊妹篇,其目的是使学生掌握土壤这种重要的环境介质与污染物之间的关系,为培养专业的治污人才提供足够的科学理论知识储备。

本课程知识点繁多、信息量大,学科交叉融合性极强。

小结土壤知识点总结一、土壤的形成土壤的形成是一个长期的过程,受地质、气候、植被、陆地利用和微生物等因素的影响。

在土壤形成的过程中,岩石会受到风化、侵蚀和分解的作用,生成土壤颗粒。

同时,有机质的积累和生物活动也会对土壤的形成起到重要作用。

不同的地质条件和气候环境会形成不同类型的土壤,如砂质土壤、粘土壤、壤土等。

二、土壤的物理特性1. 土壤的质地土壤的质地是指土壤中各种颗粒的数量和比例。

一般来说,砂质土壤通透性较好,排水性较强;粘土壤含有较多的粘粒,保水性较好,但通透性差;壤土则是砂和粘的混合物,具有较好的通透性和保水性。

2. 土壤的结构土壤的结构指的是土壤颗粒之间的排列方式和相互连接的程度。

良好的土壤结构有助于土壤的通气、排水和根系的生长。

土壤结构分为状结构、粒结构和块状结构等。

3. 土壤的孔隙度土壤的孔隙度是指土壤中的空气和水所占的比例。

孔隙度的大小对土壤的透气性、排水性和水分存留量有着重要的影响。

4. 土壤的密度土壤的密度是指单位体积的土壤中所含的颗粒的重量。

密度大小对土壤的排水性、保水性和通气性有一定的影响。

5. 土壤的色泽土壤的色泽反映了土壤中有机质、氧化铁和其他矿物质的含量。

不同颜色的土壤具有不同的特性,如黑色的土壤含有较多的有机质,红色的土壤含有氧化铁等。

三、土壤的化学特性1. 土壤的酸碱性土壤的酸碱性对植物的生长和土壤中的微生物有着重要的影响。

酸性土壤会对植物的养分吸收和根系生长产生负面影响,而碱性土壤则会影响土壤中元素的溶解和养分的供应。

2. 土壤的养分土壤中的养分包括氮、磷、钾等必需元素,这些元素对植物的生长和发育至关重要。

土壤的养分含量会影响植物的生长状况和产量。

3. 土壤的有机质土壤中的有机质是由植物和动物残体、粪便等有机物质分解而成。

有机质对土壤的保水、供养养分、促进微生物生长和改善土壤结构都具有重要的作用。

四、土壤的生物特性1. 土壤中的微生物土壤中有大量的微生物,包括细菌、真菌、原生动物等。

土壤物理知识点总结图解一、土壤颗粒性质1. 土壤颗粒组成土壤由砂、粉砂、壤土和粘土组成,颗粒大小依次减小。

2. 颗粒形态土壤颗粒的形态多种多样,有圆形、角形、片状等。

3. 颗粒结构土壤颗粒的结构有单粒结构、胶结结构、复合结构等。

二、土壤孔隙结构1. 孔隙分类土壤孔隙包括毛管孔隙、颗粒间隙和大孔隙。

2. 孔隙特征毛细管作用使土壤中的水分能上升,在土壤中形成一种特殊的溶液吸附现象,使土壤能保持一定量的水分。

3. 孔隙组成毛细管作用和颗粒结构使得土壤中有多样化的孔隙组成。

三、土壤水分运动1. 土壤中的水分形态土壤中的水分主要包括毛细吸附水、毛管水和重力水。

2. 水分运动过程水分在土壤中的运动主要有渗流、毛细吸附运动和重力排水等。

四、土壤气体运动1. 土壤中的气体土壤中的气体主要包括氧气、二氧化碳、氮气等,它们对土壤有着重要的影响。

2. 气体运动规律土壤中的气体运动与水分运动联系紧密,同时还受温度、湿度等因素的影响。

五、土壤热量传导1. 热量传导的方式土壤中的热量主要通过传导、对流和辐射传导等方式进行。

2. 土壤热力学性质土壤的热导率、热容量等热力学性质对热量传导具有重要的影响。

六、土壤质地与结构1. 土壤质地土壤质地主要指土壤中砂、粉砂和粘土的含量比例,它对土壤的肥力和透水性等具有重要影响。

2. 土壤结构土壤结构可分为状结构、团粒结构、板状结构等,不同的土壤结构对土壤的通透性、保水性等有重要影响。

七、土壤物理性质与植物生长1. 土壤物理性质对植物生长的影响土壤的通透性、保水性、含氧量等物理性质对植物生长有着直接的影响。

2. 土壤改良通过改良土壤的物理性质,可以提高土壤的肥力、改善土壤的透气性和透水性,促进植物生长。

通过以上内容的学习,对土壤物理知识有了更全面的认识。

在实际的土壤改良和农业生产过程中,对这些知识的理解和掌握将发挥重要作用。

同时,也希望通过图解和详细解释,能更好地帮助读者理解和应用这些知识。

大学土管知识点总结大全第一章:土壤学基础知识1.1 土壤的定义与分类土壤是地球表面最上层由岩石颗粒、有机质、水和空气所组成的,支持生物生长的物质。

土壤根据其形成过程、化学性质、物理性质和生物性质可以分为多种类型,常见的有砂土、壤土、粘土、沙壤土等。

1.2 土壤的物理性质土壤的物理性质主要包括土壤颗粒的大小和形状、土壤的密度、孔隙度等。

这些性质对土壤的渗透性、通气性、保水性等有一定的影响。

1.3 土壤的化学性质土壤的化学性质包括土壤的酸碱度、土壤中的养分含量等。

这些性质对于土壤的肥力、养分供应等有着重要的作用。

1.4 土壤的生物性质土壤的生物性质主要指土壤中的微生物、腐解生物等。

这些微生物能够分解有机物、促进土壤的肥力等,对土壤的生态系统有着重要的作用。

第二章:土壤与植物2.1 土壤对植物的影响土壤中的养分、水分、氧气等对植物的生长有着直接的影响。

不同类型的土壤对植物的影响也有所不同,需要根据具体情况进行合理的土壤处理和管理。

2.2 土壤养分的供给土壤中的养分对于植物的生长发育至关重要。

常见的养分包括氮、磷、钾等,需要通过施肥等方式来进行补充。

2.3 土壤中的微生物土壤中的微生物对于植物的生长发育有着积极的影响。

它们可以分解有机物,促进植物的吸收养分等。

第三章:土壤改良与施肥技术3.1 土壤改良土壤改良是通过改变土壤的物理性质、化学性质、生物性质等,来提高土壤的肥力、改善土壤的透气性、保水性等。

通常采用的方法有耕作、施肥、植被覆盖等。

3.2 施肥技术施肥是为了保证植物充分获得所需的养分而对土壤进行的一种活动。

施肥的方式有化肥施用、有机肥施用等,需要结合实际情况进行选择。

第四章:土壤保护与治理4.1 土壤侵蚀土壤侵蚀是指风、水、人类等因素对土壤进行的剥蚀、冲刷等,导致土壤流失的过程。

土壤侵蚀对于土地的生产力有着严重的影响,需要采取措施加以防治。

4.2 土壤污染土壤污染是指土壤中出现的有毒物质,对土壤环境和人类健康带来危害的情况。

高一地理土壤必考知识点地理是一门揭示地球表层自然与人文现象及其相互关系的综合性学科。

在高中地理课程中,土壤作为地球表层自然现象之一,是地理学习的重点之一。

下面将介绍高一地理课程中的土壤必考知识点,以帮助同学们更好地掌握地理知识。

一、土壤的定义和形成土壤是指地球表层岩石经过风化和加入了有机物质后形成的一种生物活动介质。

土壤的形成是地壳活动、气候、植被和人类活动等多种要素综合作用的结果。

二、土壤的成分和组成土壤主要由五个常见成分组成:固体颗粒、液态水、气体、有机质和无机质。

其中,固体颗粒是土壤中最主要的成分,包括砂粒、粉粒和黏粒。

液态水和气体则存在于土壤孔隙中,有机质主要来自植物和动物的残体以及它们分解的产物,无机质则由各种矿物质组成。

三、土壤类型和特征根据土壤颗粒的比例和粒径大小,土壤可以分为砂壤、粉壤和黏壤。

砂壤的颗粒较大、通气性好,但保水能力较差;粉壤的颗粒适中,保水能力较好;黏壤的颗粒较小,保水能力非常好,但通气性较差。

四、土壤的物理特性土壤的物理特性包括质地、结构、容重和孔隙度等。

质地是指土壤颗粒的大小和组合方式,结构是土壤颗粒之间的排列方式,容重是单位体积土壤的质量,孔隙度是土壤孔隙占总体积的比例。

五、土壤的化学特性土壤的化学特性包括pH值、养分含量和酸碱度等。

pH值是反映土壤酸碱程度的指标,对植物生长和土壤肥力有重要影响。

养分含量则决定了土壤的肥力,主要包括氮、磷、钾等元素。

六、土壤的生物特性土壤是一个复杂的生态系统,其中有各种微生物、植物和动物的生活。

微生物对土壤有利于有机质的分解和养分的转化,植物则通过根系吸收土壤中的水分和养分,动物则参与有机质的分解和土壤通风等过程。

七、土壤的生态功能土壤在自然环境中具有多种重要的生态功能。

首先,土壤具有水分调节的功能,能够调节地表径流和地下水的供给;其次,土壤具有养分供给的功能,为植物提供生长所需的养分;还有,土壤还具有保持生物多样性和保存地质遗迹的重要作用。

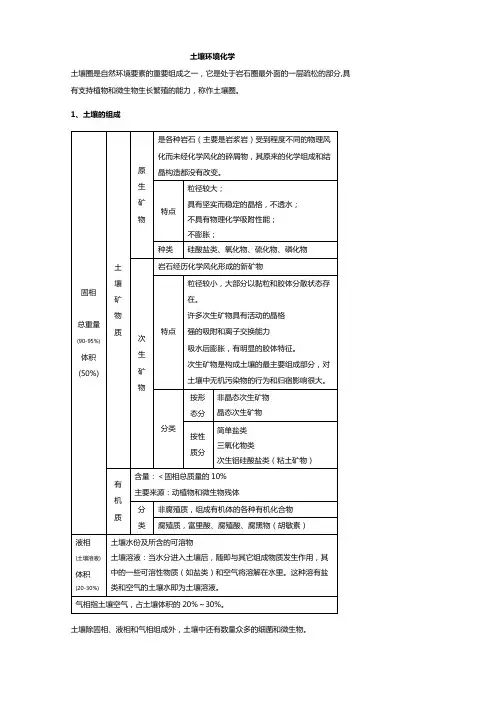

土壤环境化学土壤圈是自然环境要素的重要组成之一,它是处于岩石圈最外面的一层疏松的部分,具有支持植物和微生物生长繁殖的能力,称作土壤圈。

1、土壤的组成土壤除固相、液相和气相组成外,土壤中还有数量众多的细菌和微生物。

2、原生矿物3、次生矿物(1)按形态分类①非晶态次生矿物呈胶膜状态,它包裹于土粒表面,如水合氧化铁、铝及硅等;呈粒状凝胶成为极细的土粒,如水铝类石等,是一种无固定组成的硅铝氧化物,并有较高的阳离子和阴离子代换量,特别是无定形氧化物具有巨大的比表面和较高的化学活性。

②晶态次生矿物-主要是铝硅酸盐类黏土矿物由硅氧四面体和铝氢氧八面体的层片组成硅氧四面体:一个硅原子与四个氧原子组成,形成一个三角锥形的晶格单元铝氢氧八面体:一个铝原子与六个氧原子或氢氧原子组组成,形成具有八个面的晶格单元(2)按性质分类①简单盐类:方解石(CaCO3)、石膏(CaSO4·H2O)原生矿物化学风化后的最终产物水溶性盐,易淋溶流失土壤中存在较少、主要存在盐渍土壤中、干旱地区②三氧化物类硅酸盐矿物彻底风化后的产物③次生铝硅酸盐类(粘土矿物)由长石等原生硅酸盐矿物风化后形成在土壤中普遍存在、土壤的主要成分,种类多黏土矿物分类:伊利石、蒙脱石、高岭石不足的正电荷被处在两个钾离子起桥梁作用,把上下相邻的两个晶层连结起来。

但以温带干旱地区的土壤中含量其颗粒直径 ,膨胀性较小, 晶层间没有氢水分子或其他交换性阳离子可以进入层 是基性岩在碱性环境条件其颗粒直径 ,阳离子代换量极高。

因此富含蒙脱石的土壤,水分缺乏,同时干裂现象严重而不利于植物生长。

型二层晶层之间水分子和其他离子 主要见于湿热的热带地区的土; 其颗粒直径较大,为0.1~,膨胀性小,阳离子植物可获得的有效水4、土壤矿物质的粒级划分(1)石块和石砾:多为岩石碎块,直径大于1mm。

山区土壤和河滩土壤中常见。

土壤中含石块和石砾多时,其孔隙过大,水和养分易流失。

(2)砂粒:主要为原生矿物,大多为石英、长石、云母、角闪石等,其中以石英为主,粒径为1~0.05mm。

土壤环境化学土壤环境化学是研究土壤中化学元素和化学反应的科学领域。

土壤是地球表面的重要自然资源,其化学性质对农作物生长、环境保护和生态平衡具有重要影响。

了解土壤环境化学的基本原理和特点,有助于科学合理地利用土壤资源,保护生态环境。

土壤中的化学元素是土壤环境化学研究的重点之一。

土壤中的主要化学元素包括有机物质、矿物质和无机盐等。

有机物质是土壤中的重要组成部分,可以提供植物生长所需的营养元素和能量。

矿物质是土壤中的无机物质,其主要成分包括氧化物、碳酸盐、硅酸盐等。

无机盐是土壤中的无机离子,包括氮、磷、钾等元素。

这些化学元素在土壤中以不同形式存在,对土壤的肥力和生物活性起着重要作用。

土壤中的化学反应是土壤环境化学研究的另一个重要方面。

土壤中的化学反应包括氧化还原反应、酸碱中和反应、络合反应等。

氧化还原反应是土壤中氧气与有机物质或无机物质之间的化学反应,可以释放能量或吸收能量,影响土壤中微生物的代谢和植物的生长。

酸碱中和反应是土壤中酸性物质与碱性物质之间的中和反应,可以调节土壤的酸碱度,影响土壤中微生物的生长和植物的吸收营养。

络合反应是土壤中金属离子与有机物质或无机物质之间的络合作用,可以影响土壤中金属元素的迁移和转化。

土壤环境化学还涉及土壤中的污染物质和其化学行为。

土壤中的污染物质包括重金属、有机污染物、放射性物质等。

这些污染物质会影响土壤的生物多样性和生态平衡,对人类健康和环境造成危害。

了解土壤中污染物质的化学性质和行为规律,有助于科学合理地治理土壤污染,保护生态环境。

土壤环境化学是一门综合性的学科,涉及土壤中化学元素、化学反应、污染物质等多个方面。

通过深入研究土壤环境化学的基本原理和特点,可以更好地利用土壤资源,保护生态环境,实现可持续发展。

希望通过不断努力和探索,能够更好地认识和理解土壤环境化学,为建设美丽家园贡献自己的力量。

1影响重金属在土壤—植物体系中迁移的因素土壤的理化性质(PH,土壤质地,土壤的氧化还原电位,土壤中有机质含量)重金属的种类、浓度及在土壤中的存在形态,植物的种类、生长发育期(4)复合污染(5)施肥2生物富集biologicaNTRATION:指生物通过对环境(水、土壤、大气)中某种元素或难降解的物质的积累,使其在集体内的浓度超过周围环境中浓度的现象。

条件:1、污染物在环境中较稳定2生物能吸收3不易被生物转化分解的3生物放大biomagification:指在同一食物链上的高营养级生物,通过吞食低营养级生物蓄积某种元素或难降解物质,使其在机体内的浓度随营养级数提高而增大的现象4生物积累;生物从周围环境(水、土壤,大气)和食物链蓄积某种元素或难降解物质,使其在机体内的浓度随营养级数提高而增大的现象5多氯联苯(PCBs)在环境中的迁移和转化:光化学分解和生物转化6持久性有机物污染物为什么能够进行远距离传输1、持久性有机污染物(POPs)具有挥发性和半挥发性有机物,易于挥发至大气中,随大气进行传输2.POPs具有稳定性(或称为持久性),能在环境中长时间存在而不发生降解正是由于其挥发性强流动性大,并且持久性强,导致其能能在环境中持续存在并远距离传播. 7全称是Pharmaceutical and Personal Care Products,简称PPCPs药物及个人护理品:PPCPs 作为一种新兴污染物日益受到人们的关注。

PPCPs种类繁杂,包括各类抗生素、人工合成麝香、止痛药、降压药、避孕药、催眠药、减肥药、发胶、染发剂和杀菌剂等。

许多PPCPs 组分具有较强的生物活性、旋光性和极性,大都以痕量浓度存在于环境中。

兽类医药、农用医药、人类服用医药以及化妆品的使用是其导入环境的主要方式。

由于该类物质在被去除的同时也在源源不断地被引入到环境中,人们还将其称为“伪持续性”污染物。

城市污水是一种重要的资源,其处理的好坏将直接影响到人体的健康和受纳水体的水质。

《环境化学》(第二版)知识点总结和部分课后习题答案(共.doc《环境化学》(第二版)知识点总结和部分课后习题答案前言环境化学是一门研究化学物质在环境中的行为、分布、转化及其对生态系统和人类健康影响的科学。

本文档旨在总结《环境化学》(第二版)的核心知识点,并提供部分课后习题的答案,以帮助学生更好地理解和掌握课程内容。

第一部分:环境化学基础1.1 环境化学的定义和研究范畴环境化学的基本概念环境化学的研究领域1.2 环境污染物的分类有机污染物无机污染物放射性污染物1.3 环境化学的分析方法样品采集和处理污染物的检测技术第二部分:大气环境化学2.1 大气组成和结构大气层的划分大气成分及其作用2.2 大气污染现象雾霾酸雨温室效应2.3 大气污染物的化学行为气体扩散化学反应沉降过程第三部分:水环境化学3.1 水体的组成和特性淡水和海水的成分水体的物理化学性质3.2 水污染现象富营养化重金属污染有机污染物3.3 水处理技术物理处理化学处理生物处理第四部分:土壤环境化学4.1 土壤的组成和特性土壤的物理结构土壤的化学组成4.2 土壤污染现象土壤侵蚀土壤盐碱化土壤重金属污染4.3 土壤修复技术物理修复化学修复生物修复第五部分:固体废物处理与资源化5.1 固体废物的分类和管理城市垃圾工业固体废物危险废物5.2 固体废物的处理技术填埋焚烧回收利用5.3 资源化技术废物能源化材料化土地利用第六部分:环境化学案例分析6.1 典型环境化学事件工业污染事件农业污染事件生态破坏事件6.2 环境化学事件的影响分析对生态系统的影响对人类健康的影响6.3 环境化学事件的应对措施污染控制生态修复法律法规部分课后习题答案习题1:大气污染的化学原理习题概述答案解析习题2:水体富营养化的化学机制习题概述答案解析习题3:土壤污染的化学修复方法习题概述答案解析结语《环境化学》(第二版)为我们提供了一个全面了解环境化学的平台。

通过对知识点的总结和习题的解答,我们能够更深入地理解环境化学的原理和应用,为环境保护和可持续发展做出贡献。

第一章测试1【单选题】(10分)五十年代日本出现的痛痛病是由()污染水体后引起的。

A.AsB.CdC.PbD.Hg2【单选题】(10分)属于环境化学效应的是()。

A.噪声B.热岛效应C.土壤的盐碱化D.温室效应3【单选题】(10分)造成世界有名的八大公害事件中,污染事件发生最多的是()。

A.水污染B.重金属污染C.大气污染D.食品污染4【单选题】(10分)造成目前环境污染的因素大体上可分为物理的、化学的与生物的三方面,它们是造成环境质量下降的主要原因,其中化学物质约占()。

A.30—40﹪B.50---60﹪C.80----90﹪D.70---80﹪5【判断题】(10分)当今世界上最引人瞩目的几个环境问题有酸雨、温室效应、臭氧层破坏等是由大气污染所引起的。

()A.对B.错6【判断题】(10分)人为污染源可分为工业污染源、农业污染源、交通运输污染源和生活污染源。

()A.对B.错7【判断题】(10分)大气污染物按照化学组成可以分为含硫化合物、含氮化合物、含碳化合物和含卤素化合物。

()A.错B.对8【判断题】(10分)污染物的性质和环境化学行为取决于它们的化学性质和在环境中的存在形态。

()A.对B.错9【多选题】(10分)污染物在环境中的迁移方式有()。

A.化学迁移B.物理迁移C.生物迁移D.物理—化学迁移10【多选题】(10分)属于环境物理效应的是()。

A.温室效应B.噪声C.土壤的盐碱化D.地下水硬度升高第二章测试1【单选题】(10分)气溶胶中粒径()um的颗粒,称为飘尘。

A.>10B.<5C.>15D.<102【单选题】(10分)在光化学烟雾反应中,不是光化学烟雾二次产物的是()。

A.PANB.氮氧化物C.D.醛3【单选题】(10分)降雨时在云下面的颗粒物与降下来的雨滴发生惯性碰撞或扩散、吸附过程,从而使颗粒物去除的过程称为()。

A.雨除B.干沉降C.冲刷D.湿沉降4【单选题】(10分)煤燃烧时产生的主要污染物是()。

资源与环境学院考试大纲网址:《轻工技术基础理论》考试大纲——皮革方向适用专业:轻化工程(皮革方向)硕士生入学考试第一部分鞣制化学一考试内容要求:1.鞣制、鞣剂、鞣法的基本概念、鞣制效应、配位体相互取代与相互影响、蒙囿剂和蒙囿作用的概念;2. 鞣剂的分类和各种鞣剂的特点;3. 铬络合物在溶液中的状态,铬络合物的水解、配聚性质;4. 铬络合物与胶原间相互作用的机理及影响因素,胶原改性的目的及其对铬鞣的影响;5. 植物鞣质的定义及其分类方法,鞣质的组成、结构特点及其性质,栲胶改性的目的、原理和常用方法,植物鞣液的物理化学性质,植物鞣质与胶原间的作用机理及特点,了解植鞣过程的影响因素及控制。

6. 合成鞣剂的定义、种类及其各自的结构与特性。

7. 醛鞣剂的种类及其特性,醛鞣剂的鞣革原理及其影响因素。

8. 树脂鞣剂的定义,脂鞣剂的鞣革机理及鞣革特点。

二参考书目《鞣制化学》,张铭让、陈武勇,轻工业出版社第二部分:制革整饰材料化学一考试内容要求:1 表面活性剂化学1.1 表面活性剂基本概念:(1)表面活性物质、表面活性剂的含义;(2)表面活性剂的结构特征;(3)表面活性剂的分类;1.2表面活性剂的基本性质与主要作用(1)表面活性剂的润湿与渗透作用(2)表面活性剂的乳化作用(3)表面活性剂的起泡与消泡作用(4)表面活性剂的洗涤与去污作用1.3 制革用表面活性助剂及其在皮革生产上的应用2 制革染料化学2.1 (1) 光与色的关系(2) 物体显色机理(3) 染料颜色机理2.2 染料的分类及特性2.3制革常用染料的结构特点及应用特性(1)酸性染料(2)直接性染料(3)碱性染料(4)活性染料(5)金属络合染料2.4 安全染料与制革生产(1)染料的毒性(2)制革生产用安全染料的发展。

3 皮革加脂材料化学3.1 皮革加脂的目的与作用3.2天然油脂化学基础(1)油脂的组成和结构(2)油脂的分类(3)油脂的基本性质(4)皮革工业常用的天然油脂3.3天然油脂的化学加工产品反应原理及其特性(1)硫酸化产品(2)氧化亚硫酸化产品(3)磺化产品3.4 合成性加脂剂、复合型加脂剂、功能型加脂剂的组成、性能特点3.5加脂剂的组成及技术指标(1)加脂剂的组分构成(2)加脂剂的主要技术指标3.6 加脂剂与皮革的相互作用:(1)加脂剂对皮革的渗透与亲合作用(2)轻革的加油方法及其实例(3)加脂剂对皮革的助软作用机理4涂饰材料化学4.1涂饰剂的基本知识(1)皮革涂饰的目的与意义(2)涂饰剂的基本构成(3)涂饰剂的分类4.2成膜物质结构与性能(1)蛋白类(2)乙烯基聚合物类(3)聚氨酯类(4)硝化纤维类(5)其它类4.3着色材料(1)染料(2)金属络合染料(3)颜料(4)颜料膏4.4皮革涂饰中溶剂和助剂(1)水与有机溶剂(2)消光剂(3)柔软剂(4)流平剂(5)交联剂与固定剂4.5涂饰材料在皮革涂饰中的应用二参考书目《制革整饰材料化学》(第三版),马建中、兰云军主编,中国轻工业出版社出版《皮革分析与检测》考试大纲课程名称:皮革分析与检测适用专业:皮革化学与工程硕士生入学考试一考试内容要求(一)皮革生产过程控制分析1.原材料分析:蛋白酶活力测定;胰酶活度测定;碘量法及其应用;铬鞣剂中铬含量及碱度的测定;2.操作液分析:脱毛液中NaS含量的测定;铬鞣液中铬含量的测定;EDTA2络合滴定及其应用、铬铝混合鞣液中铬铝含量测定;3.制革废水分析:制革废水取样及测定项目、制革废水总铬测定、制革废水硫化物含量测定、制革废水COD测定。