近代中国经济结构的变迁1840—1927分解

- 格式:ppt

- 大小:909.00 KB

- 文档页数:112

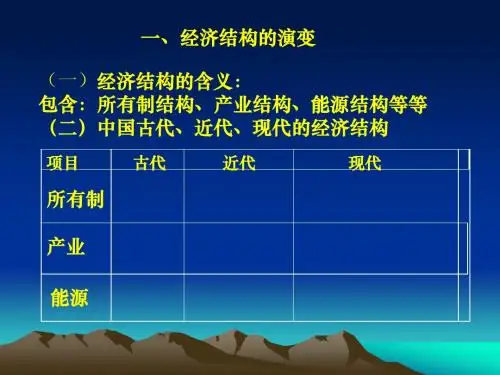

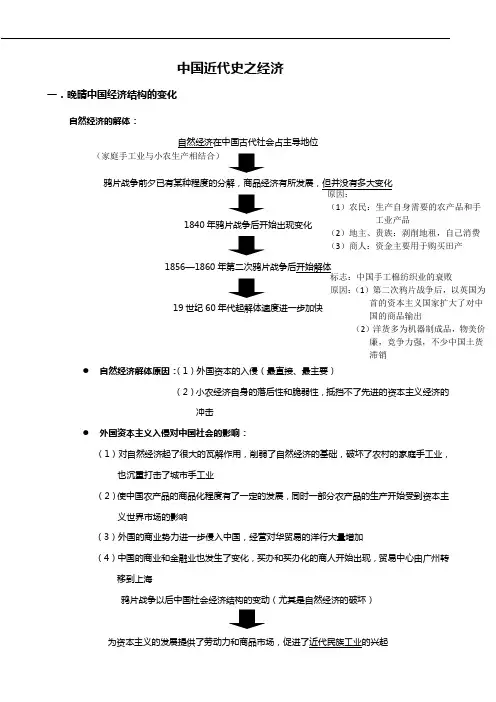

中国近代史之经济一.晚晴中国经济结构的变化自然经济的解体:自然经济在中国古代社会占主导地位鸦片战争前夕已有某种程度的分解,商品经济有所发展,但并没有多大变化1840年鸦片战争后开始出现变化1856—1860年第二次鸦片战争后开始解体19世纪60年代起解体速度进一步加快● 自然经济解体原因:(1)外国资本的入侵(最直接、最主要)(2)小农经济自身的落后性和脆弱性,抵挡不了先进的资本主义经济的冲击● 外国资本主义入侵对中国社会的影响:(1)对自然经济起了很大的瓦解作用,削弱了自然经济的基础,破坏了农村的家庭手工业,也沉重打击了城市手工业(2)使中国农产品的商品化程度有了一定的发展,同时一部分农产品的生产开始受到资本主义世界市场的影响(3)外国的商业势力进一步侵入中国,经营对华贸易的洋行大量增加(4)中国的商业和金融业也发生了变化,买办和买办化的商人开始出现,贸易中心由广州转移到上海鸦片战争以后中国社会经济结构的变动(尤其是自然经济的破坏)为资本主义的发展提供了劳动力和商品市场,促进了近代民族工业的兴起(家庭手工业与小农生产相结合)标志:中国手工棉纺织业的衰败 原因:(1)第二次鸦片战争后,以英国为首的资本主义国家扩大了对中国的商品输出(2)洋货多为机器制成品,物美价廉,竞争力强,不少中国土货 滞销原因:(1)农民:生产自身需要的农产品和手工业产品(2)地主、贵族:剥削地租,自己消费 (3)商人:资金主要用于购买田产二.中国近代民族工业中国近代民族工业的产生与发展●近代民族工业发展的特点(具有显著的半殖民地半封建性)(1)主要分布在沿海地区(2)主要是在轻工业方面,重工业基础薄弱,没有形成独立完整的工业体系(3)在一些主要部门,外国资本仍然超过民族资本(4)传统的经济形式仍占绝对优势●洋务运动1.概念:19世纪60~90年代洋务派所进行的一场引进西方军事装备、机器生产和科学技术以维护封建统治的“自强”、“求富”运动2.背景:(1)西方列强的侵略和太平天国运动使得一些开明的官员认识到了自身的不足以及西方坚船利炮的威力(2)近代中国第一批睁眼看世界的人对于西方文化的宣传和“师夷长技以制夷”思想的提出3.代表人物:奕欣、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞(地主阶级洋务派)4.指导思想:中学为体,西学为用5.内容:(1)19世纪6年代—70年代,打着“自强”的旗号,采用西方先进的生产技术,创办了一批近代军事工业(曾国藩、李鸿章创办的江南制造总局、左宗棠创办的福州船政局)(2)19世纪70—90年代,为解决军事工业资金、燃料、运输等方面的困难,又打出“求富”旗号,创办了一批近代民用工业(李鸿章创办的轮船招商局和开平煤矿、张之洞创办的汉阳铁厂和湖北织布局)6.洋务运动与近代民族工业的关系:洋务运动创办了中国第一批近代工业企业,在客观上推动了中国近代民族工业的兴起7.洋务企业的性质:(1)军事工业:封建官办工业(2)民用工业:资本主义性质的企业8.结局:甲午战争中国的战败宣告洋务运动的破产9.评价:(1)局限:洋务运动的破产,说明洋务运动不能使中国富强起来,洋务派想以此来达到维护清王朝统治的目的也是不可能实现的(2)积极:洋务运动引进了西方国家的近代生产方式,第一批近代企业在中国出现,培养了一批近代科技人才,在一定程度上推动了本国封建经济的瓦解,刺激了本国资本主义的发展,民用工业的兴办,对外国经济势力的扩张也起到了一定的抵制作用八.易混淆的知识点总结●中国近代史的开端是1840年的鸦片战争,中国近代化的开端是19世纪60年代的洋务运动●鸦片战争后,自然经济开始解体,并不是完全解体。

中国近现代经济结构的特征及其演变一,中国近现代史上几种经济成分演变过程1.封建自然经济特点:(1)表现为小农业和家庭手工业相结合,自给自足。

(2)具有分散性、封闭性和保守性、是和商品经济相对立的经济形态。

(3)是晚清及北洋军阀统治的经济基础。

演变过程:(1)开始解体:鸦片战争后,外国商品大量涌入,东南沿海纺织业受到很大冲击,中国自给自足的封建经济开始解体。

(2)进一步解体:第二次鸦片战争后,列强获得更多的特权,商品输出规模扩大,六七十年代中国民族资本主义产生。

自然经济解体已由沿海扩展到内地,中国日益沦为西方原料产地及商品销售市场。

(3)加剧解体:19世纪末20世纪初随着列强资本输出的加剧,民族资本主义的发展,中国完全沦为半殖民地半封建社会,进一步破坏了中国社会的自然经济,加剧了自然经济的解体。

(4)走向衰亡:新民主主义革命胜利,半殖民地半封建社会结束;新中国成立后,1950年开始的土地改革运动,消灭了封建土地剥削制度:1953—1956年进行了三大改造,实现了生产资料公有制,社会主义制度在我国基本上建立起来,封建自然经济消亡.2.洋务经济特点:清政府维护封建统治的目的和官僚管理运营,使其具有封建性;对外国资本主义的依附,使其具有买办性;采用机器生产,民用企业面向市场,又使其具有资本主义色彩,是中国近代化起步的标志,一开设就以垄断面目出现,又呈现出有别于资要主义发展规律的特殊性。

是中国早期的官僚资本主义。

兴衰过程:(1)19世纪60年代,为镇压人民革命运动,抵御外侮,维护清王朝的统治,清政府内部的一些地方实力派开创军事工业。

以曾国藩1861年创办安庆军械所为标志,洋务企业兴起,其管理以封建衙门式的管理方式为主。

(2)19世纪70年代,为解决军事工业资金和运输在困难,洋务运动又采取多种形式创办大批民用工业,明显具有资本主义色彩。

(3)甲午战争后,清政府为扩大税源和抵制列强在资本输出,放宽民间设厂限制,实际上把洋务企业放到与民族企业同等的地位,洋务企业垄断地位丧失,这宣告了洋务运动在破产。

近代中国经济结构的变动概述1. 引言近代中国是一个经济结构发生巨大变动的时期。

自1840年鸦片战争以来,中国经历了一系列的社会、政治和经济变革,对经济结构产生了重要影响。

本文概述了近代中国经济结构的变动,并探讨了这些变动对中国经济发展的影响。

2. 传统农业经济在19世纪初的中国,农业是当时经济的主要部分。

大部分人口从事农业生产,农业占据了国民经济的绝大部分份额。

传统的农业经济采用了落后的生产方式和技术,农业产出低下,农民生活贫困。

有限的农产品供应难以满足不断增长的人口需求。

3. 西方列强的侵略与中国经济变革19世纪中叶,中国遭受了一系列的西方列强侵略。

鸦片战争、太平天国运动和义和团运动等事件削弱了中国政府的权威,使中国陷入内外交困。

西方列强对中国进行了掠夺性的贸易,将中国变成了被殖民和半殖民状态。

西方列强的侵略触发了中国的经济变革。

大量的外国商品涌入市场,传统产业面临巨大冲击。

中国开始引入西方的技术和知识,推动了经济结构的变革。

4. 工商业的兴起近代中国的工商业开始兴起,成为经济的一个重要组成部分。

1880年代以后,中国开始兴建铁路、煤矿和工厂,推动了工业的发展。

大量的农民也涌入工厂从事工业生产。

工商业的兴起使中国的经济结构发生了重大变化,逐渐从传统农业经济转变为工业经济。

5. 对外贸易的发展西方列强的侵略使中国被迫开放对外贸易。

中国开始与海外进行大规模贸易,推动了国际贸易的发展。

外贸的迅猛发展给中国带来了外来资本和技术,促进了工业的发展。

同时,由于中国农产品的出口增加,农业经济也得到了一定程度的改善。

6. 殖民和半殖民经济在近代中国,由于西方列强的侵略,中国被迫成为殖民和半殖民国家。

西方列强在中国租界建立了殖民地,掠夺中国的资源和市场。

许多中国企业被迫与西方资本合作,中国的经济受到了严重的控制和压迫。

7. 近代中国经济结构的影响近代中国经济结构的变动在很大程度上推动了中国经济的发展和进步。

工商业的兴起带来了新的经济增长点,推动了中国经济的现代化。

近现代中国经济的发展历程近现代中国经济的发展历程可以分为以下几个阶段:第一阶段:1840年至1948年这一时期是中国近代史上最为动荡和割裂的时期。

在鸦片战争后,中国签订了一系列不平等条约,迫使中国开放门户,并接受西方列强的控制和剥削。

中国传统经济体系遭到了破坏,国内市场被外国商品所占据。

中国在这一时期主要依赖农业为经济支柱,工业产值贡献较少。

第二阶段:1949年至1978年1949年中华人民共和国成立后,中国开始进行社会主义改造。

在此期间,国家建立了集中计划经济体制,大力发展工业化。

国有企业成为经济的主体,私有经济几乎被消灭。

同时,农业也通过农村集体化改革得到了发展,粮食产量明显增长。

然而,在这一时期,中国的经济增长速度相对较慢,并且经济发展不均衡。

第三阶段:1978年至20世纪末随着1978年改革开放政策的推行,中国经济开始进行市场化改革。

国家逐步引入市场机制,开放国内市场,吸引外资并积极开展对外贸易。

这一时期,中国的经济增长迅猛,特别是经济改革的地区(如广东、浙江)取得了长足的发展。

私营经济逐渐崛起,成为支撑经济增长的重要力量。

同时,农村改革也得到了进一步加强,农民收入有所增长。

第四阶段:21世纪初至今进入21世纪后,中国经济继续保持高速增长。

国家推行了一系列政策,如扩大内需、促进创新、加强基础设施建设等,以推动经济结构转型和可持续发展。

服务业的比重逐渐增加,科技创新能力不断提升。

中国也成为了全球最大的制造大国和商品贸易大国。

然而,中国也面临一些挑战,如环境污染、收入分配不平等等,需要进一步解决。

总的来说,近现代中国经济的发展经历了从封闭自给到市场开放、计划经济到市场经济的转变。

中国经济从一个不发达的农业国迅速崛起为全球第二大经济体,取得了巨大的成就。

然而,在经济发展的同时,也面临着一系列挑战,需要继续进行改革和创新。

近代中国经济结构的变化一、自然经济1、鸦片战争前,资本主义萌芽缓慢发展,自然经济占统治地位。

2、鸦片战争后,自然经济开始逐步解体。

(“松太布市,削减大半”。

)农产品商品化(丝茶大量出口:和古代丝茶出口的区别在于市场体系不同。

),“织”“耕”分离,中国逐步沦为西方的原料产地和商品销售市场,卷入资本主义市场体系。

二、外国资本1、19世纪四五十年代,列强在通商口岸开设船坞和工厂,开始进行早期资本输出。

2、甲午战后,列强侵华进入资本输出阶段。

三、民族工业(一)洋务企业1、背景:(1)内忧外患(两次鸦片战争失败和太平天国运动的刺激)。

(2)统治阶级的分化:顽固派和洋务派。

(3)思想渊源:林则徐、魏源等人“师夷长技以制夷”的思想2、时间:19世纪60一90年代。

3、洋务企业:(1)“自强”阶段,创办军事工业。

曾国藩创办的安庆内军械所和李鸿章创办的江南制造总局等。

属于封建官办企业。

(2)“求富”阶段,创办民用工业。

(解决军事工业资金、燃料、运输等方面的困难,为军事工业服务)。

主要有李鸿章创办的轮船招商局(近代第一家轮船航运公司,标志着中国新式水运业的诞生)和开平煤矿等。

带有一定的资本主义成分。

4、影响。

(1)清军在甲午中日战争中惨败,宣告洋务运动的失败。

洋务运动没有达到“自强”、“求富”的目的。

(2)洋务运动使中国的军事力量有所增强;引进了西方一些近代科学技术,培养了一批科技人才;开启了中国近代工业的步伐,是中国近代化的开端;客观上刺激了中国资本主义的产生和发展;对外国的经济侵略也起到了一定的抵制作用;对本国封建经济的瓦解也起到了一定的推动作用(二)民族资本主义企业产生1、背景:(1)鸦片战后,自然经济逐步解体。

(2)受外商企业丰厚利润的刺激。

(3)受洋务派引进西方先进生产技术的诱导。

2、产生:19世纪70年代前后,一些官僚、地主、商人投资创办近代企业。

上海发昌机器厂、广东继昌隆缫丝厂、天津贻来牟机器磨坊等。

近代前期(1840——1894)中国社会经济结构的变动知识点一:自然经济开始逐渐解体1.含义:农业和家庭手工业相分离并日益商品化2.原因:(1)西方资本主义的入侵。

鸦片战争后,西方列强凭借侵略特权,向中国倾销商品和掠夺原料。

(2)国内社会经济特别是商品经济的发展。

3.表现:主要在东南沿海地区。

①农业与家庭手工业分离(“耕”“织”分离);②传统手工业部门遭到沉重打击(“纺”“织”分离);③大批农民和手工业者破产;④农产品进一步商品化,且日益服务于国际市场的需要。

4.影响:(1)促进了中国近代工业的兴起,为中国近代民族资本主义的产生提供了条件;(2)推动了中国商业和金融业的发展,经营对华贸易的洋行大量增加,买办和买办化的商人开始出现,贸易中心由广州转移到上海;(3)中国被迫卷入资本主义世界市场,沦为世界资本主义经济的附庸。

(4)外商企业产生了积极的“示范”作用。

知识点二:外资企业的出现(外国资本主义经济)鸦片战争以后,列强开始在中国沿海一带投资一些船坞和工厂;1.时间:鸦片战争后2.地点:通商口岸(列强开始在中国沿海一带投资一些船坞和工厂;)3.特征:甲午中日战争前数量较少,且为非法,诞生了中国的无产阶级;甲午中日战争后取得合法地位,外国侵略以资本输出为主、外国资本主义企业数量增多。

4.实质:商品经济、市场经济、自由开放富有侵略性.知识点三:洋务运动与洋务企业的创办(19世纪60-90年代)1.背景:第二次鸦片战争后,清政府面临内忧外患的窘境。

2.目的:利用西方先进的科技,维护清朝统治。

3.活动:创办军事工业以“自强”为旗号,创办安庆内军械所、江南制造总局、福州船政局等创办民用企业以“求富”为旗号,创办轮船招商局和开平煤矿、汉阳铁厂等筹划近代海防初步建成北洋、南洋和福建三支海军兴办近代教育创办京师同文馆等一批新式学堂,并选派留学生出国深造4.结果甲午中日战争的惨败,宣告了洋务运动的失败。

5.影响(1)引进西方近代科学技术,培养了一批科技人才,客观上刺激了中国资本主义的发展。

中国近现代经济结构的特征及其演变中国近现代经济结构的特征及其演变中国近现代经济结构的演变,是一个复杂而富有变革的历史过程。

在这个过程中,中国经济结构在外部冲击和内部变革的双重作用下,逐渐摆脱了旧有的封建经济模式,开启了现代化进程。

本文将详细分析中国近现代经济结构的特征及其演变,以期对理解中国的经济发展提供历史视角。

一、封建经济结构的解体在19世纪中叶以前,中国的经济结构以封建农业为主导,商业和手工业为辅助,这种结构在中国已经延续了数千年。

然而,随着西方列强的侵入和冲击,这种稳定的经济结构开始瓦解。

特别是鸦片战争以后,中国被迫开放市场,面对西方工业产品的竞争,中国传统的手工业和商业遭受重创,从而加速了封建经济结构的解体。

二、近代工业的兴起面对西方列强的侵略和国内改革的压力,一部分开明的清朝官员开始倡导“自强不息”,学习西方的科学技术,兴办近代工业。

洋务运动期间,中国建立了许多现代化的军工、纺织、铁路、电讯等企业。

虽然这些企业在一定程度上提高了中国的现代化水平,但并未能改变中国整体的经济结构。

三、现代工业的初步发展19世纪末至20世纪初,随着民族资本主义的兴起,中国现代工业得到了初步发展。

民族资本家们投资于纺织、化工、机械制造等现代工业领域,推动了中国现代工业的初步形成。

然而,这个阶段的中国现代工业仍然处于初级阶段,规模较小,技术水平较低,无法与西方工业化国家竞争。

四、计划经济体制的形成20世纪中叶,中国共产党领导中国人民进行了土地改革和社会主义改造,逐步形成了计划经济体制。

在这个体制下,国家对经济活动进行全面干预和调控,通过国有企业和集体经济组织掌握主要生产资料,主导社会经济生活。

这种经济结构在推动中国社会主义建设方面发挥了重要作用,但也存在一些问题,如资源配置不合理、生产效率低下等。

五、市场经济体制的建立和完善20世纪70年代末至80年代初,中国开始进行改革开放,逐渐放弃了计划经济体制,转向市场经济体制。

高考历史——近代中国经济结构的变动和社会生活的变迁近代中国经济结构的变动1.近代中国社会的三种经济形式——自然经济、官办经济和资本主义经济(1)自然经济:鸦片战争后,不断瓦解,但在整个近代社会仍然是占主导地位的经济形式。

(2)官办经济:包括近代前期的洋务企业和近代后期的官僚资本主义。

前者迈出了中国近代化的第一步。

后者是外国资本主义的附庸,控制了国家的经济命脉。

(3)资本主义经济:包括外国资本主义在华经济势力和中国民族资本主义经济。

2.民族资本主义经济发展对民族资本主义的认识(1)三次发展机遇:甲午战争后清政府放宽“民间设厂”的限制;辛亥革命的推动;第一次世界大战列强对华侵略的放松。

(2)四个原因:商品经济的发展、外国侵略的刺激、洋务运动的诱导、国民政府的政策。

(3)五个发展阶段:“春”:甲午战后的初步发展和一战期间的“短暂春天”;“夏”:1927~1936年国民政府统治前期的较快发展;“秋”:抗战时期遭到沉重打击;“冬”:解放战争时期陷入绝境;“新生”:新中国成立后进行社会主义改造,转变为社会主义国营企业。

(4)分布结构:“弓箭”结构——主要分布在自然经济解体程度比较高的沿江、沿海地区。

(5)两个影响:一是推动了中国社会经济和社会生活的进步;二是为近代中国的社会变革、思想进步和民主政治的发展提供了经济和阶级基础。

(6)三个障碍:外国资本主义侵略势力、封建势力、官僚资本主义。

其中,最主要的障碍是外国资本主义侵略势力。

1.中国早期民族资本主义工业的特征(1)从企业的产生看,中国民族资本走过了一条独特的道路。

它不是由工场手工业到机器大生产,而是在列强入侵、破坏了中国发展的正常秩序、加速了自然经济解体的前提下,直接从外国输入机器、技术创办起来的,因此它不是在中国传统社会产生的资本主义萌芽基础上逐步成长起来的。

(2)从工业部门的结构看,中国民族工业基本是轻工业,其中又主要是纺织工业。

中国民族工业缺乏雄厚的经济基础,本身又不能生产机器,只能从投资少,周转快和获利多的轻工业开始。