中国法制史期末复习资料

- 格式:pdf

- 大小:424.94 KB

- 文档页数:32

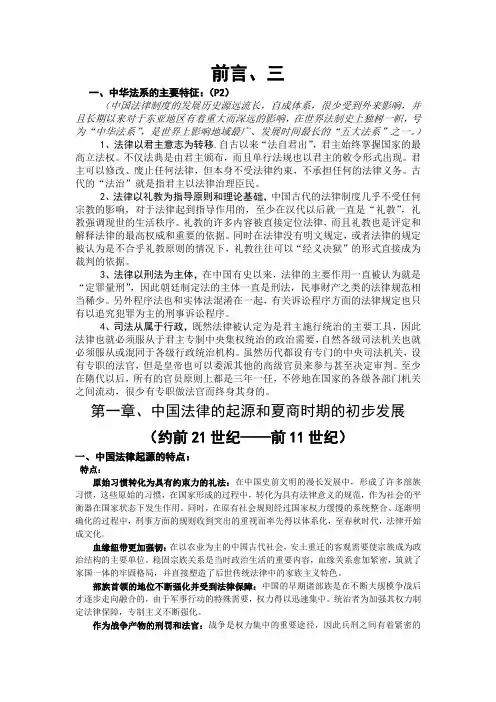

前言、三一、中华法系的主要特征:(P2)(中国法律制度的发展历史源远流长,自成体系,很少受到外来影响,并且长期以来对于东亚地区有着重大而深远的影响,在世界法制史上独树一帜,号为“中华法系”,是世界上影响地域最广、发展时间最长的“五大法系”之一。

)1、法律以君主意志为转移,自古以来“法自君出”,君主始终掌握国家的最高立法权。

不仅法典是由君主颁布,而且单行法规也以君主的敕令形式出现。

君主可以修改、废止任何法律,但本身不受法律约束,不承担任何的法律义务。

古代的“法治”就是指君主以法律治理臣民。

2、法律以礼教为指导原则和理论基础,中国古代的法律制度几乎不受任何宗教的影响,对于法律起到指导作用的,至少在汉代以后就一直是“礼教”,礼教强调现世的生活秩序。

礼教的许多内容被直接定位法律,而且礼教也是评定和解释法律的最高权威和重要的依据。

同时在法律没有明文规定,或者法律的规定被认为是不合乎礼教原则的情况下,礼教往往可以“经义决狱”的形式直接成为裁判的依据。

3、法律以刑法为主体,在中国有史以来,法律的主要作用一直被认为就是“定罪量刑”,因此朝廷制定法的主体一直是刑法,民事财产之类的法律规范相当稀少。

另外程序法也和实体法混淆在一起,有关诉讼程序方面的法律规定也只有以追究犯罪为主的刑事诉讼程序。

4、司法从属于行政,既然法律被认定为是君主施行统治的主要工具,因此法律也就必须服从于君主专制中央集权统治的政治需要,自然各级司法机关也就必须服从或混同于各级行政统治机构。

虽然历代都设有专门的中央司法机关,设有专职的法官,但是皇帝也可以委派其他的高级官员来参与甚至决定审判。

至少在隋代以后,所有的官员原则上都是三年一任,不停地在国家的各级各部门机关之间流动,很少有专职做法官而终身其身的。

第一章、中国法律的起源和夏商时期的初步发展(约前21世纪——前11世纪)一、中国法律起源的特点:特点:原始习惯转化为具有约束力的礼法:在中国史前文明的漫长发展中,形成了许多部族习惯,这些原始的习惯,在国家形成的过程中,转化为具有法律意义的规范,作为社会的平衡器在国家状态下发生作用。

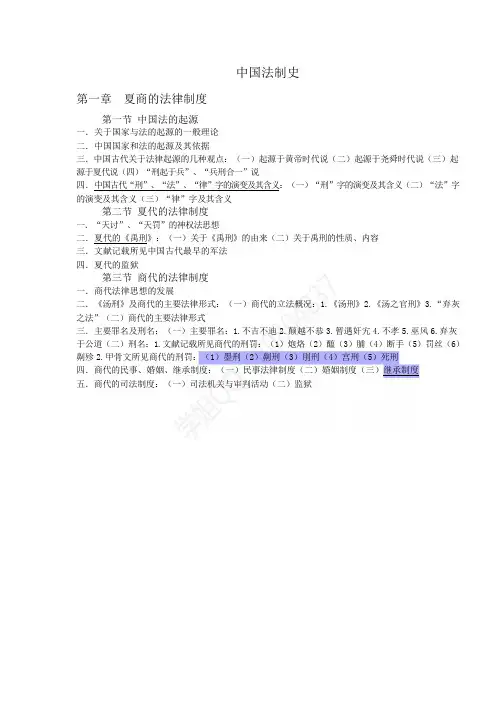

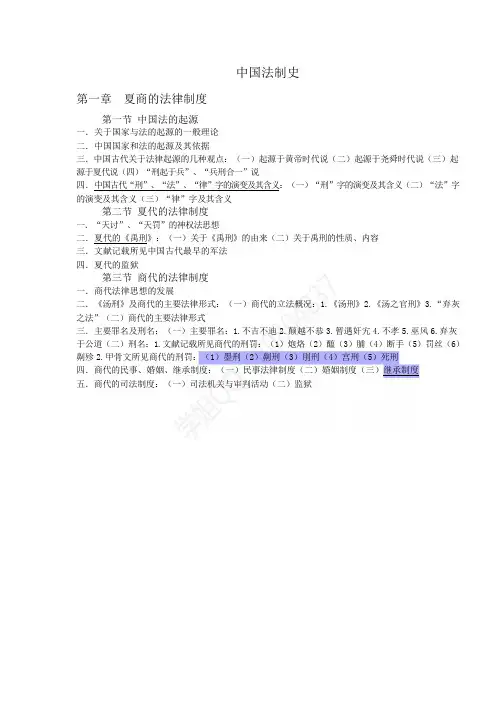

中国法制史第一章夏商的法律制度第一节中国法的起源一.关于国家与法的起源的一般理论二.中国国家和法的起源及其依据三.中国古代关于法律起源的几种观点:(一)起源于黄帝时代说(二)起源于尧舜时代说(三)起源于夏代说(四)“刑起于兵”、“兵刑合一”说四.中国古代“刑”、“法”、“律”字的演变及其含义:(一)“刑”字的演变及其含义(二)“法”字的演变及其含义(三)“律”字及其含义第二节夏代的法律制度一.“天讨”、“天罚”的神权法思想二.夏代的《禹刑》:(一)关于《禹刑》的由来(二)关于禹刑的性质、内容三.文献记载所见中国古代最早的军法四.夏代的监狱第三节商代的法律制度一.商代法律思想的发展二.《汤刑》及商代的主要法律形式:(一)商代的立法概况:1.《汤刑》2.《汤之官刑》3.“弃灰之法”(二)商代的主要法律形式三.主要罪名及刑名:(一)主要罪名:1.不吉不迪2.颠越不恭3.暂遇奸宄4.不孝5.巫风6.弃灰于公道(二)刑名:1.文献记载所见商代的刑罚:(1)炮烙(2)醢(3)脯(4)断手(5)罚丝(6)劓殄2.甲骨文所见商代的刑罚:(1)墨刑(2)劓刑(3)刖刑(4)宫刑(5)死刑四.商代的民事、婚姻、继承制度:(一)民事法律制度(二)婚姻制度(三)继承制度五.商代的司法制度:(一)司法机关与审判活动(二)监狱第二章西周时期的法律制度第一节西周时期法律思想的发展一.“以德配天”、“明德慎罚”思想的产生及其影响二.“礼治”的基本原则与基本特征第二节西周时期的主要法律形式及礼刑关系一.西周时期的主要法律形式:(一)西周的立法概况:1.周文王之法“有亡荒阅”2.《九刑》3.《吕刑》(二)西周的主要法律形式:1.礼2.刑3.誓4.诰5.命二.礼的渊源、性质与作用:(一)礼的渊源(二)礼的性质与作用三.礼与刑的关系第三节西周时期的刑法制度一.西周时期刑罚制度的发展二.西周时期的主要罪名三.西周时期的主要刑法原则与刑事政策:(一)区分过失与故意、惯犯与偶犯(二)“罪人不孥”(三)“罔厉杀人”(四)罪疑从轻(五)同罪异发(六)宽严适中第四节西周时期的民事法律制度一.西周时期的民事法律制度:(一)所有权的转变(二)契约关系:1.买卖关系2.借贷关系3.租赁关系二.西周时期的婚姻制度:(一)婚姻管理的专门机关(二)婚姻关系的缔结(三)同姓不婚的原则(四)“六礼”(五)“七出”、“三不去”三.西周时期的继承制度第五节西周时期的司法制度一.西周时期的主要司法机关二.西周时期的主要诉讼制度:(一)起诉(二)审判(三)判决三.西周时期的监狱制度五听审判官在审判活动中观察当事人心理活动的五种方法,始于西周,对后世有较大影响。

中国法制史第一章夏商的法律制度第一节中国法的起源一.关于国家与法的起源的一般理论二.中国国家和法的起源及其依据三.中国古代关于法律起源的几种观点:(一)起源于黄帝时代说(二)起源于尧舜时代说(三)起源于夏代说(四)“刑起于兵”、“兵刑合一”说四.中国古代“刑”、“法”、“律”字的演变及其含义:(一)“刑”字的演变及其含义(二)“法”字的演变及其含义(三)“律”字及其含义第二节夏代的法律制度一.“天讨”、“天罚”的神权法思想二.夏代的《禹刑》:(一)关于《禹刑》的由来(二)关于禹刑的性质、内容三.文献记载所见中国古代最早的军法四.夏代的监狱第三节商代的法律制度一.商代法律思想的发展二.《汤刑》及商代的主要法律形式:(一)商代的立法概况:1.《汤刑》2.《汤之官刑》3.“弃灰之法”(二)商代的主要法律形式三.主要罪名及刑名:(一)主要罪名:1.不吉不迪2.颠越不恭3.暂遇奸宄4.不孝5.巫风6.弃灰于公道(二)刑名:1.文献记载所见商代的刑罚:(1)炮烙(2)醢(3)脯(4)断手(5)罚丝(6)劓殄2.甲骨文所见商代的刑罚:(1)墨刑(2)劓刑(3)刖刑(4)宫刑(5)死刑四.商代的民事、婚姻、继承制度:(一)民事法律制度(二)婚姻制度(三)继承制度五.商代的司法制度:(一)司法机关与审判活动(二)监狱第二章西周时期的法律制度第一节西周时期法律思想的发展一.“以德配天”、“明德慎罚”思想的产生及其影响二.“礼治”的基本原则与基本特征第二节西周时期的主要法律形式及礼刑关系一.西周时期的主要法律形式:(一)西周的立法概况:1.周文王之法“有亡荒阅”2.《九刑》3.《吕刑》(二)西周的主要法律形式:1.礼2.刑3.誓4.诰5.命二.礼的渊源、性质与作用:(一)礼的渊源(二)礼的性质与作用三.礼与刑的关系第三节西周时期的刑法制度一.西周时期刑罚制度的发展二.西周时期的主要罪名三.西周时期的主要刑法原则与刑事政策:(一)区分过失与故意、惯犯与偶犯(二)“罪人不孥”(三)“罔厉杀人”(四)罪疑从轻(五)同罪异发(六)宽严适中第四节西周时期的民事法律制度一.西周时期的民事法律制度:(一)所有权的转变(二)契约关系:1.买卖关系2.借贷关系3.租赁关系二.西周时期的婚姻制度:(一)婚姻管理的专门机关(二)婚姻关系的缔结(三)同姓不婚的原则(四)“六礼”(五)“七出”、“三不去”三.西周时期的继承制度第五节西周时期的司法制度一.西周时期的主要司法机关二.西周时期的主要诉讼制度:(一)起诉(二)审判(三)判决三.西周时期的监狱制度五听审判官在审判活动中观察当事人心理活动的五种方法,始于西周,对后世有较大影响。

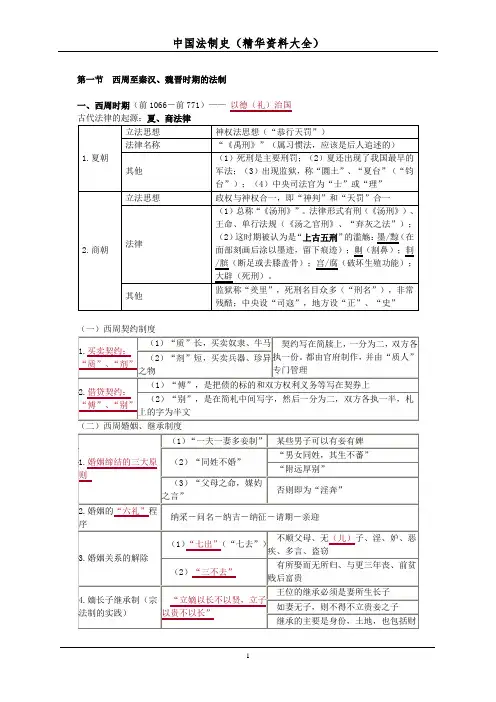

第一节西周至秦汉、魏晋时期的法制一、西周时期(前1066-前771)——以德(礼)治国古代法律的起源:夏、商法律(一)西周契约制度(三)西周的刑法与诉讼制度二、春秋战国时期的法制(一)春秋时期(前770-前476)立法活动(二)战国时期李悝制《法经》三、秦代的法制(指导思想:重刑主义和统一法律)(一)秦代的罪名(繁多而无系统分类,未形成科学罪名体系)(四)司法诉讼制度(五)法律形式四、汉代的法制(思想:汉初是“黄老思想”;后以儒家思想为基本原则)(一)西汉(中期)文帝、景帝时期的刑制改革(二)汉律的儒家化(四)汉代司法制度五、三国、两晋、南北朝时期的法制——礼法结合进一步发展(一)魏(220-265)律(三国时期)(二)《晋律》:三国两晋南北朝时期唯一颁行全国的法典(四)南北朝之北魏(386-534)(五)南北朝(南朝420-589,北朝386-581)之刑制改革第二节唐宋至明清时期的法制一、唐代的法制(一)唐立法——思想:“礼法合一”、“一准乎礼”(三)唐代中央司法机关:唐袭隋制,宋沿唐制,皇帝以下设置大理寺、刑部、御史台三大司法机构(四)唐代的六杀、六赃与保辜二、宋代的法制(一)宋代立法(三)宋代民事法规(四)宋代司法机关(沿唐制,皇帝以下在中央设置大理寺、刑部、御史台)(五)宋代诉讼制度三、元代的法制四、明朝的法制(一)明代立法(二)明代的刑法(三)明代的司法机关五、清朝的法制(一)清代的立法第三节清末、民国时期的法律一、清末的法制变化(一)清末的预备立宪二、民国时期(1912-1949)的宪法民国时期(1912-1949)的宪法第四节世界主要法系概述及主要问题纵论。

中国法制史期末复习资料一、周礼1,周公制礼:西周的重大立法活动。

西周初年,在周公的主持下,以周族原有的习惯法为基础,结合现实需要,对夏商的礼进行全面的整理增删,重新厘定了一套完备的典章制度和礼节仪式,史称周公制礼。

所制之礼统称周礼。

2,周礼的“五礼”分类法:吉凶军宾嘉。

吉礼——关于祭祀、敬事鬼神的礼仪制度;凶礼——丧亡殡葬;军礼——行军动众;宾礼——朝聘盟会;嘉礼——婚冠饮宴;3,实质:“别”——等级秩序,即“亲亲”、“尊尊”。

4,作用:“经国家,定社稷,序民人,利后嗣,等贵贱”、“安上治民,莫善于礼”。

二、西周婚姻制度1,婚姻形式:西周实行一夫一妻制,但贵族可以纳妾,实际上是一夫一妻多妾制。

真正实行一夫一妻制的只有平民。

2,婚姻条件:禁止性条件——同姓不婚;“五不娶”(逆家子,乱家子,世有刑人,世有恶疾,丧妇长子不取)成立条件——“父母之命媒妁之言”3,婚姻程序:“六礼”——纳采,问名,纳吉,纳征,请期,亲迎。

“六礼”的核心是纳采和纳币。

这是中国古代实行包办、买卖婚姻的具体表现。

三、西周礼与刑的关系礼与刑是西周法律的两种主要形式。

共性:1,本质相同——都是维护国家政权,调整社会关系的工具,二者相辅相成;2,出礼入刑——礼之所去,刑之所取,出礼则入刑;3,相互作用——礼的约束力靠刑的强制力来保证,刑的制定以礼的精神作指导;区别:1,作用不同——礼以劝善,是积极的规矩,刑以惩恶,是消极的制裁;2,适用的对象各有侧重——礼不下庶人,刑不上大夫,反映了其适用的等级性。

四、西周诉讼审判制度之“五声听狱讼”西周创立的一种审判方法,又称五听。

五听即辞听、色听、气听、耳听、目听,要求法官从言辞、神情、呼吸、听觉、眼神几个方面了解当事人的心理活动,以确定其口供的真实性。

这种察言观色的审判方法,是心理学在我国司法领域最早的运用,相对神明裁判是一大进步。

五、战国时期法制变革之魏国李悝——《法经》中国法制史上第一部比较系统的封建法典,是战国初年魏国李悝制定的。

国开《中国法制史-0027》期末考试备考

资料

一、概述

本文档旨在为国开《中国法制史-0027》课程的学生提供期末考试备考资料。

内容涵盖了中国法制史的重要知识点和研究方法,帮助学生有效地准备考试。

二、重要知识点

1. 先秦时期的法制:对典籍《尚书》和《礼记》的研究,了解周代法律制度的特点和发展。

2. 秦汉法制:研究《秦律》和《汉法》的内容,掌握秦汉时期法制的主要特点和影响。

3. 唐宋法制:研究《唐律疏议》和《宋刑统》等法典,了解唐宋时期法制的发展和演变。

4. 隋唐法制:研究《隋律》和《唐律》等法典,熟悉隋唐时期法制的重要特点和制度创新。

5. 明清法制:研究《明太祖律》和《大清律例》等法典,掌握明清时期法制的发展和变革。

三、研究方法

1. 阅读经典教材:仔细阅读教材中相关章节,理解法制史的基本知识点和时期特点。

2. 多方面参考:除了教材,还可以参考相关学术论文、研究报告和专业书籍,扩展知识面。

3. 制作思维导图:将重要知识点和关键概念以思维导图的形式整理,帮助记忆和理清思路。

4. 刷题巩固:通过做一些历年考试真题和模拟题,巩固所学知识并提高解题能力。

5. 组织讨论:与同学一起讨论研究内容,进行互相问答和知识分享,加深理解和记忆。

以上是备考资料的大致内容,希望能对同学们的期末考试备考有所帮助。

祝大家考试顺利!。

中国法制史期末复习资料第一章1,夏代《禹刑》夏代是文献所记载的中国第一个奴隶制国家。

《禹刑》的由来“夏有乱政,而作《禹刑》”。

《禹刑》的性质相当于现代的刑法典。

《夏书》载“昏、墨、贼、杀”。

昏,自己做了坏事而窃取他人的美名;墨,贪得无厌,败坏官纪;贼,肆无忌惮的杀人,这三类罪都要处以死刑,故死刑是夏代的主要刑罚。

2,商代《汤刑》商有乱政,而作《汤刑》。

所谓“汤法”“汤之典刑”就是《汤刑》。

《汤刑》是商代的基本法律,整个商代一直适用,传说商汤制定的《汤刑》有三百多条,最重的是不孝之罪。

第二章1,西周的立法概况周文王之法“有亡荒阅”(有关搜捕逃亡奴隶的法规);《九刑》;《吕刑》;《周公制“礼”。

西周的刑罚体系即《吕刑》的“五刑”指墨,劓,刖,宫,大辟。

前者都是肉刑,大辟是死刑。

2,西周的民事法律制度契约关系买卖契约,约称为“质剂”,是当事人双方因买卖而订立的契约关系。

质是买卖奴隶,牛马所使用的较长契约,剂是买卖兵器,珍异之物所使用的较短契约。

借贷契约约称“傅别”,为了保证债的履行,要求当事人订立契约“傅别”,傅,是把债的标的和双方的权利义务等写在契券上;别是在简札中间写字,然后一分为二,双方各执一半,札上的字为半文。

租赁契约3,“六礼”“六礼”是西周礼制所规定的婚姻成立的六道程序。

即,纳彩,问名,纳吉,纳征,请期,亲迎。

4,“七出”“三不去”周礼规定,丈夫可以以七种理由休妻,故七出。

即:无子(妻子年满五十),淫佚,不事姑舅(不孝顺公婆),口舌(挑拨离间亲属关系),盗窃(偷自家东西),妒忌,恶疾。

但是有以下三种情况之一,丈夫不得休妻。

有所娶无所归(无娘家可归),与更三年丧(曾为公婆守孝三年),前贫贱后富贵。

,5,西周时期的主要诉讼制度(五听的概念)审理时采用五听的审讯方法,即辞听,听当事人陈述,理屈则言语错乱;色听,观察当事人的表情,理亏则面红耳赤;气听,观察当事人陈述时的呼吸,无理便紧张喘息;耳听,审查当事人听觉反应,无理紧张听不清话;目听,观察当事人的眼睛,无理则失神。

中国法制史期末复习一、导论1、中国法制史研究的对象2、中国法制史发生和发展的历史阶段3、学习中国法制史的目的和意义二、夏朝1、中国法的起源2、夏朝法律制度三、商朝1、商朝刑事立法的指导思想2、商朝的刑名与罪名3、商朝的王位继承制度四、西周1、宗法制度与礼2、西周的立法指导思想3、西周的刑事立法4、西周法律的形式5、西周的民事立法6、西周的婚姻家庭和继承制度7、西周的司法机关与诉讼审判制度五、春秋战国1、春秋时期郑、晋、楚三国的立法2、春秋时期公布成文法的历史意义及由此引起的论争3、战国时期立法指导思想4、魏国李悝《法经》5、商鞅在秦国的变法六、秦1、立法指导思想2、云梦秦简3、法律形式4、皇帝制度与行政立法5、定罪量刑的原则6、刑名与罪名7、经济立法8、司法制度七、两汉1、立法概况2、法律形式3、刑事立法4、民事立法5、经济立法6、司法制度八、三国两晋南北朝1、立法活动2、法典编撰体例和内容的变化3、司法制度九、隋唐1、隋朝的《开皇律》与《大业律》2、唐立法指导思想和立法概况3、唐法律形式4、《唐律疏议》十二篇的篇、章结构5、《大唐六典》与三省六部的确立6、唐律刑事方面的制度7、唐律关于物权与债权的规定8、唐律关于婚姻制度方面的规定9、唐律关于经济方面的规定10、《唐律疏议》的主要特点与历史地位11、唐朝司法制度十、宋元1、立法指导思想2、《宋刑统》及其法律形式3、宋皇帝对司法制度的控制4、宋律的变化5、元朝的主要立法6、元律的主要特点7、元朝司法制度十一、明清1、明初立法指导思想2、明朝的主要立法3、明律的特点4、明律与唐律的区别5、大清律的制定与其立法6、清律的主要特点7、明清法律对资本主义萌芽的摧残8、明清司法制度十二、鸦片战争后清朝1、《钦定宪法大纲》与《十九信条》2、清末立法指导思想3、《大清现行刑律与》与《大清新刑律》4、《大清民律草案》5、清末司法制度的变化十三、太平天国1、《天朝田亩制度》、《资政新篇》2、太平天国刑事立法3、太平天国婚姻制度十四、中华民国1、《中华民国临时政府组织大纲》、《中华民国临时约法》2、南京临时政府的革命法令3、南京临时政府的司法制度4、北京政府的制宪活动5、北京政府法律的主要特点6、北京政府的司法制度7、《六法全书》的主要内容8、南京国民政府的立法概况9、南京国民政府的司法制度十五、新民主主义时期1、《中华苏维埃宪法大纲》2、工农民主政权时期的立法3、《施政纲领》与《人权条例》4、抗日民主政权时期的主要立法5、抗日民主政权时期的司法制度6、解放区人民民主政权时期的主要立法7、《中国土地法大纲》。

中国法制史期末复习题中国法制史—晋藩—第三版—中国政法大学—31元客观题请见在线作业题一、名词解释•法律答问(2.1)•折杖法(5.3)•枷号(8.4)•春秋决狱(3.2)•领事裁判权(9.6)•廷杖(8.4)•九卿会审(8.5)•五听(1.7)•五权宪法(11.4)•六法全书(11.4)•八议(4.2)•三司推事(5.6)二、简答题• 1.简述《北齐律》的基本容。

(4.1)• 2.简述国民政府立法原则和立法特点。

(11.3)• 3. 简述唐律中老少废疾犯罪减免处罚的原则。

(5.3)• 4.简述《法经》的基本容。

(1.8)• 5. 简述汉代文景时期的刑罚改革(3.1)• 6. 简述元代刑事立法的基本特色。

(7.4)•7. 简述《大清民律草案》的制定和基本容。

(10.5)•8. 简述西周实行同姓不婚的原因。

(1.5)•9.简述《中华民国临时约法》的基本容。

(11.1)•三、论述题• 1.试述明初重典治国成效和后果。

(8.1)• 2.学习中国法制史有哪些历史和现实意义?(本书未涉及)• 3.试述汉代刑罚制度改革的原因、容及意义。

(3.1)• 4.试述古代中央司法体系的特点。

(本题综合)• 5. 试论明朝初年的立法思想与立法活动。

(8.1)• 6.试述汉代刑罚制度改革的原因、容及意义。

(3.1)•7.试论唐律的特点与影响。

(5.4)•8. 试述唐律的主要特点。

(5.4)•9. 试述清末法律制度变革的原因。

(10.2)•10. 试述唐律中有关违律为婚的规定。

(书中未涉及)•封建法律规定:①同宗共姓不准通婚。

唐律规定:“诸同姓为婚者,各徒二年,缌麻以上,以奸论”。

封建婚姻制度明、清律都有同样的规定。

②严禁良贱通婚。

封建社会的所谓贱民名称历代并不划一,唐代主要包括部曲、客女、乐人、杂户、官户、奴婢。

清代以士、农、工、商四民为良,“奴仆及倡优隶卒为贱”(《清会典·户部》)。

良贱通婚为违律婚。

按唐律,“诸与奴娶良人女为妻者,徒一年半。

中国法制史期末复习材料中国法制史期末复习导言一.关于中国法制史学科二.中国法制史的基本发展线索三.中国传统法制的基本特征一.关于中国法制史学科1.中法史的性质和范围.(1)中国法律的发展史(2)与法律的发展史相关的法律意识形态的演进.(3)立法,法律内容,司法制度(4)民间法2.学习价值(1)以古为鉴,增加历史的透视感;(2)为学习现代法制奠定历史的知识基础.(3)高等学校十四门主干课之一.(4)司法考试科目二.中国法制史的基本发展线索(一)以王朝更迭为序夏﹑商﹑西周﹑春秋﹑战国﹑秦﹑汉﹑三国﹑两晋﹑南北朝﹑隋﹑唐﹑宋﹑元﹑明﹑清﹑中华民国(二)以阶级分析的历史进化为序奴隶制法制﹑封建制法制﹑半殖民地半封建法制. (三)以中国法制自身的发展方向为序萌芽----成长----完备----衰落----西法输入(四)以历史进化为序古代(远古--中古---近古)法制近代法制三.中国传统法制的基本特征1.以儒家学说为法制的基本指导思想和理论基础(1)含义:儒家思想为主流及正统的法律思想,中国古代法制于立法,司法等各方面深受儒家思想的影响.(2)参考书目:武树臣著:?儒家法律传统?,法律出版社2003年9月出版.瞿同祖:中国法律与中国社会(3)主要表现儒家经典对中国古代法制产生了十分深刻的影响儒家经典.儒家为先秦最为重要的学术流派,创始人为孔子.儒家原始经典为六经:诗,书,易,礼,春秋,乐.乐失传,是为?五经?.儒家经典至宋时发展为十三经.儒家经典对古代法律实践的影响.主要表现为:中国古代的立法者及司法官吏群体深受儒经的濡染,法律思维方式是儒家化的;司法领域儒家经典中的故事成为司法判例;以儒家经典解释法律;纳礼入律,引礼入法.2.引礼入法,礼法并用(1)含义:中国为礼仪之邦.礼既是中国古老的传统习俗,又是中国古老的道德准则,同时还具有法律的性质.礼的核心是维护纲常伦理.儒家是礼文化的传承,发扬,光大者.礼从各个层面和各个角度对传统中国法制产生深刻的影响,礼法合一是中国古代法制的重要特征.(2)参考书目:马小红:?礼与法----法的历史连接?,北京大学出版社, 2004年出版.(3)事例:中国古代的?不孝?罪不孝?本身是道德问题,属礼调整的范围.但不孝在中国传统法制中又是一项重罪.夏代:五刑之属三千,罪莫大不孝; 西周:不孝不友,元恶大憝;西汉:不孝者,弃市;隋唐以后,不孝为?十恶?大罪.3.家族本位的伦理法占有重要地位(1)含义:中国古代法律重家族,重血缘,重伦理.法律维护家族伦常关系,区别尊卑,长幼,亲疏远近.(2)表现:法律责任的集体化;亲属相犯的同罪异罚;家长对子女的教诫权,主婚权,财产权等.(3)事例:宝黛爱情悲剧.家长对子女的主婚权.4.各民族共创中华法系夏,商,周之际的民族大融合,创造了先秦法律文化.如中国古代的?五刑?就为苗民所创,夏,商,周继承.中国古代的礼为夏,商,周民族习惯法的融合,继承,发扬.秦以后的传统中国法制也是各民族共同创造的结果.例:前五刑的产生与发生指先秦时代的五刑.发端于苗民与黄帝的战争.后经改造后成为夏,商,周国家的主要刑罚.(钱穆著:?黄帝?,三联书店,2004年出版.) 三苗五刑:杀(死刑)、劓(割鼻)、刵(割耳,后演变为刖;或曰本为刖而记误)、椓(破坏生殖器,后名为宫)、黥(亦称墨,刺面)夏,商,周五刑. 指墨、劓、刖、宫、大辟;5.刑事,行政,经济立法较发达,民事立法相对薄弱;6.无讼是求,调处息讼.事例:恭专以德化为理,不任刑罚,讼人许伯等争田,累守令不能决,恭为平理曲直,皆退而自责,辍耕相让。

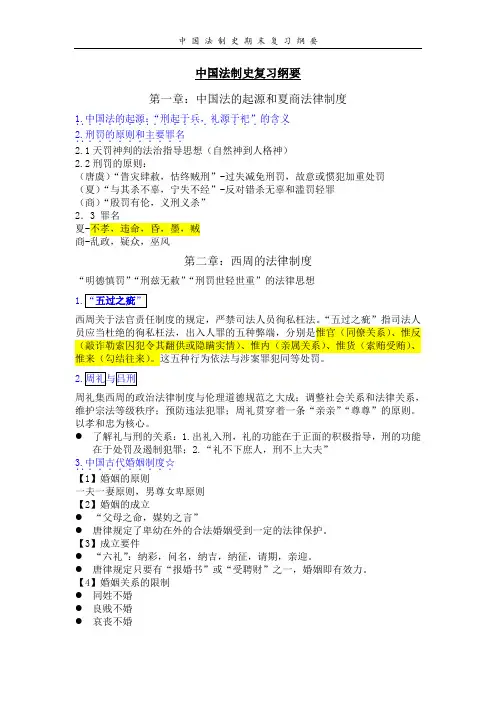

中国法制史复习纲要第一章:中国法的起源和夏商法律制度1........................中国法的起源:“刑起于兵,礼源于祀”的含义2.............刑罚的原则和主要罪名2.1天罚神判的法治指导思想(自然神到人格神)2.2刑罚的原则:(唐虞)“眚灾肆赦,怙终贼刑”-过失减免刑罚,故意或惯犯加重处罚(夏)“与其杀不辜,宁失不经”-反对错杀无辜和滥罚轻罪(商)“殷罚有伦,义刑义杀”2.3 罪名夏-不孝,违命,昏,墨,贼商-乱政,疑众,巫风第二章:西周的法律制度“明德慎罚”“刑兹无赦”“刑罚世轻世重”的法律思想西周关于法官责任制度的规定,严禁司法人员徇私枉法。

“五过之疵”指司法人员应当杜绝的徇私枉法,出入人罪的五种弊端,分别是惟官(同僚关系)、惟反(敲诈勒索囚犯令其翻供或隐瞒实情)、惟内(亲属关系)、惟货(索贿受贿)、惟来(勾结往来)。

这五种行为依法与涉案罪犯同等处罚。

周礼集西周的政治法律制度与伦理道德规范之大成;调整社会关系和法律关系,维护宗法等级秩序;预防违法犯罪;周礼贯穿着一条“亲亲”“尊尊”的原则。

以孝和忠为核心。

●了解礼与刑的关系:1.出礼入刑,礼的功能在于正面的积极指导,刑的功能在于处罚及遏制犯罪;2.“礼不下庶人,刑不上大夫”3.........☆...中国古代婚姻制度【1】婚姻的原则一夫一妻原则,男尊女卑原则【2】婚姻的成立●“父母之命,媒妁之言”●唐律规定了卑幼在外的合法婚姻受到一定的法律保护。

【3】成立要件●“六礼”:纳彩,问名,纳吉,纳征,请期,亲迎。

●唐律规定只要有“报婚书”或“受聘财”之一,婚姻即有效力。

【4】婚姻关系的限制●同姓不婚●良贱不婚●哀丧不婚●其他限制(秦律和唐律的娶人亡妻;不得娶所监临女)【5】婚姻的解除与限制●政府强制离婚:违律为婚或嫁娶违律;义绝;●夫家强制离婚:“七出”-不顺父母,无子,淫,妒,口多言,有恶疾,窃盗;●“和离”夫妻双方自愿协议离婚;●但七出受“三不去”的限制:有所取无所归;与更三年丧;前贫贱后富贵;夫妻协议离婚:西周时期总结的司法机关审讯技巧。

名词解释⑴有亡荒阅有奴隶逃亡就大搜索,严禁私自收留或藏匿他人的逃亡奴隶⑵三风十愆三种恶劣风气,所滋生的十种罪愆巫风(舞、歌)淫风(货、色、游、畋)乱风(侮圣言、逆忠直、远耆德、比顽童)⑶殷罚有伦商代的定罪量刑或法律适用有一定的规则可循。

⑷傅别调整债权债务关系的借贷契约,是处理债务纠纷的法律凭证。

傅别的形式是在券书中央写一个大“中”字,再从中一分为二,双方各执一半内容和半个“中”字。

⑸质剂调整商品交易关系的买卖契约,是处理买卖交易纠纷的法律凭证。

质是买卖奴隶、牛马所使用的长券,剂是买卖日常器具、珍异之物所使用的短券。

质剂的形式是在同一券书上书写内容相同的一式两份契约,再从中一分为二,双方各执一份完整的契约内容。

⑹惟眚过失犯罪⑺三宥之法对不能正确识别犯罪客体的误伤、不能恰当预见行为后果的误犯以及没有主观故意的过失等三种违法犯罪行为,可以给予减轻刑事责任的宽宥处理。

⑻八辟之法对亲、故、贤、能、功、贵、勤、宾等八种特权人物等违法犯罪行为,不按普通的法律规定定罪量刑,而是根据他们的身份、地位、犯罪情节等临时决议,一般均可采取宽宥或赦免。

⑼嘉石拘役限制或剥夺罪犯自由并强迫其从事短期劳役的一种轻刑,主要适用于罪行未达到劳役刑标准的轻罪犯人。

⑽缘坐本人无罪因他人犯罪受牵连而入罪。

⑾部曲私贱民的一种,因生计而依附于主人的平民,失去户籍,子孙不再具有平民身份。

⑿义绝夫妻间或夫妻双方亲属间一方杀伤对方直系或旁系尊亲属的行为。

⒀和离双方自愿离婚。

一、简答题⑴简述夏商周时代五刑制度的演变夏:“五刑之属三千”;“大辟二百,膑辟三百,宫辟五百,劓、墨各千”。

商:常用刑罚主要有墨、劓、刖、宫、大辟。

在夏代的基础上进一步发展五刑制度,使之得以定型。

周:五刑制度进一步完善。

西周初年出现“九刑”,西周中叶的《吕刑》系统地规定了以五刑等制度为中心的刑罚体系。

⑵简述夏商时期的刑罚原则夏代:“与其杀不辜,宁失不经”,反对错杀无辜或无罪。

商代:“殷罚有伦”、“义刑义杀”,确立了某些定罪量刑的基本规则。