现代城市审美文化的主要形态

- 格式:pdf

- 大小:134.42 KB

- 文档页数:3

浅谈城市设计形态论及场所文脉理论姓名:***学号:*********专业:城市规划摘要:随着对生活品质的不断追求,人们对其所生活环境更加强调物质以外的功能,以满足日益提高的审美情趣。

形态语义本身抽象的外在表现形式和主观性诉求赋予了环境艺术设计更多的表现空间,并由此造成观赏者的心理共鸣。

为了不再让一些有价值的旧建筑及其场所从城市空间中消失,为了不让我们生存的城市环境进一步沦为一些消极的,毫无特色的非人性空间场所.寻找失落的积极城市空间环境,寻找失落的城市场所文脉,寻找一种既能继承和延续城市历史文脉,又能满足物质经济发展和社会文明进步的城市环境更新的方法是十分必要的。

关键词:城市设计形体形态规划场所文脉形态的概念根植于西方古典哲学性的研究框架论与方法思维和由其演生出的经验主义哲学,其中包含两点重要的思路:一是从局部到整体的分析过程,复杂的整体被认为是由特定的简单元素构成,从局部元素到整体的分析方法是适合的并可以达到最终客观结论的途径;二是强调客观事物的演变过程,事物的存在有其时间意义上的关系,历史的方法可以帮助理解研究对象包括过去、现在和未来在内的完整的序列关系。

形态的方法是一个综合的过程,包括归纳和描述形态的结构元素,并在动态发展的过程中恰当的安排新的结构元素。

城市形态的概念在建筑学、城市规划和城市地理学等学科已引起广泛的关注,广义的城市形态研究包括社会形态和物质环境形态两个主要方面。

不同的学者从不同角度与层面对这一概念有不同的认识,在本文中城市形态可以被定义为一门关于在各种城市活动(其中包括政治、社会、经济和规划过程)作用力下的城市物质环境演变的学科。

城市形态是指一个城市的全面实体组成,或实体环境以及各类活动的空间结构和形成,是一个城市的空间结构的外在表现形式,体现着一个城市内在的政治、经济、历史、文化等特征。

城市形态是城市整体的物质形状和文化内涵双方面特征和过程的综合表现。

因此,城市形态可以分为显形形态与隐形形态。

关于审美文化的现代性问题的论文社会文化论文在现代社会,审美文化发生了分化,形成了精英审美文化和大众审美文化两种不同的形态,并出现审美文化的民族性与世界性的冲突。

这些问题都与现代性以及审美现代性有关。

我们必须重视这些问题,研究这些问题,并且解决这些问题。

一精英审美文化与大众审美文化在古典社会,也存在着民间的通俗审美文化与上层社会的高雅审美文化之分。

但在现代社会,借助市场经济的推动,精英审美文化与大众审美文化之间的分化远远超出了古典的形式,他们各自极端地发挥了自己的社会功能。

可以说,精英审美文化与大众审美文化的分化是现代性的产物。

现代性是一种世俗性,既包括理性层面,体现为一种理性精神( 科学精神和人文精神);也包括感性层面,体现为一种感性的解放。

审美作为超越的文化,与现代性既有相通的一面,又有相对立的一面。

审美文化与高雅文化相结合,以超理性的形式对现代性的批判,就产生精英审美文化。

审美文化写通俗文化相结合,以感性化的方式对现代性(理性)的消解,就产生大众审美文化。

精英审美文化不同于大众审美文化,它是以精英知识阶层为主体的审美文化,包括现代纯文学、高雅艺术,以及其他高雅审美文化。

精英审美文化继承了古典社会贵族审美文化的传统,保持人的超世俗的精神追求。

精英审美文化以其超越性和自由的品格,反叛现代性,批判现代性,企图解决现代人的精神世界的困扰。

精英审美文化具有以下特点:第一,超世俗性。

它超越现实生活,具有深厚的审美意蕴和高远的形上思考,引导人体悟生存的真义。

第二,反叛性。

它自觉地批判现代性,抗议人的异化,与传统意识形态决裂,从而凸显自由的品格。

第三,精英化。

满足一部分知识阶层等少数精神贵族的精神需求,拒斥商业化、大众化、功利性,追求个体性、艺术性,趋向精致化。

第四,非理性主义。

抵制理性统治,诉诸非理性,以反抗理性来争取精神的解放。

第五,经典性。

以其高雅、超越品质,传为经典,具有永恒价值。

精英审美文化所体现的审美现代性,本质上是一种反现代性,这是由审美对现实的超越性决定的。

主文化、亚文化、反文化与中国文化的变迁一、本文概述本文旨在探讨主文化、亚文化、反文化在中国文化变迁中的地位和作用。

我们将首先定义这三种文化概念,然后分析它们在中国社会历史发展过程中的相互影响和演变。

通过深入研究这些文化的动态变化,我们可以更好地理解中国文化的多样性和复杂性,以及在全球化的背景下,中国文化如何保持其独特性并不断发展。

我们将首先概述主文化的定义和特征,它是社会的主导文化,通常反映了国家的官方意识形态和价值观念。

在中国,主文化以儒家思想为核心,融合了道家、佛家等多元思想,形成了独具特色的中国文化体系。

随着社会的变迁,主文化也在不断地调整和发展。

接着,我们将探讨亚文化在中国文化中的地位。

亚文化是在主文化的背景下形成的,具有一定的地域性、群体性和时代性。

在中国,各种地方文化、民族文化和行业文化等都是亚文化的典型代表。

亚文化丰富了中国文化的内涵,也为社会提供了多元化的价值选择。

我们将分析反文化在中国文化变迁中的作用。

反文化是对主文化的批判和反思,它往往代表了社会的非主流声音和反叛精神。

在中国历史上,反文化曾多次出现,如明清之际的实学思潮、五四运动等,都为中国的文化变革和社会进步提供了动力。

通过深入研究主文化、亚文化、反文化在中国文化变迁中的互动关系,我们可以更好地理解中国文化的历史脉络和发展趋势,为未来的文化创新和传承提供有益的启示。

二、主文化与中国文化的变迁主文化,作为社会的主导文化,它代表着主流价值观、信仰和行为规范,对于社会文化的变迁起着决定性的作用。

在中国这样一个拥有悠久历史和丰富文化传统的国家,主文化的变迁尤为显著。

随着时代的演进,中国的主文化经历了多次重大转变。

从古代的儒家文化,到近现代的马克思主义文化,再到当代的社会主义核心价值观,每一次文化的变迁都与中国社会的历史进程紧密相连。

这些变迁不仅反映了中国社会的政治、经济、科技的发展,也体现了中国人民对于美好生活的不懈追求。

在当代,中国的主文化正面临着全球化的冲击和挑战。

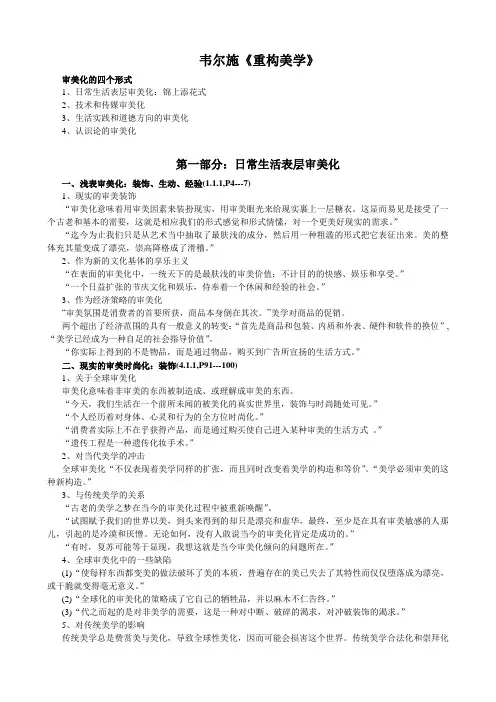

韦尔施《重构美学》审美化的四个形式1、日常生活表层审美化:锦上添花式2、技术和传媒审美化3、生活实践和道德方向的审美化4、认识论的审美化第一部分:日常生活表层审美化一、浅表审美化:装饰、生动、经验(1.1.1,P4---7)1、现实的审美装饰“审美化意味着用审美因素来装扮现实,用审美眼光来给现实裹上一层糖衣。

这显而易见是接受了一个古老和基本的需要,这就是相应我们的形式感觉和形式情愫,对一个更美好现实的需求。

”“迄今为止我们只是从艺术当中抽取了最肤浅的成分,然后用一种粗滥的形式把它表征出来。

美的整体充其量变成了漂亮,崇高降格成了滑稽。

”2、作为新的文化基体的享乐主义“在表面的审美化中,一统天下的是最肤浅的审美价值:不计目的的快感、娱乐和享受。

”“一个日益扩张的节庆文化和娱乐,侍奉着一个休闲和经验的社会。

”3、作为经济策略的审美化“审美氛围是消费者的首要所获,商品本身倒在其次。

”美学对商品的促销。

两个超出了经济范围的具有一般意义的转变:“首先是商品和包装、内质和外表、硬件和软件的换位”,“美学已经成为一种自足的社会指导价值”。

“你实际上得到的不是物品,而是通过物品,购买到广告所宣扬的生活方式。

”二、现实的审美时尚化:装饰(4.1.1,P91---100)1、关于全球审美化审美化意味着非审美的东西被制造成、或理解成审美的东西。

“今天,我们生活在一个前所未闻的被美化的真实世界里,装饰与时尚随处可见。

”“个人经历着对身体、心灵和行为的全方位时尚化。

”“消费者实际上不在乎获得产品,而是通过购买使自己进入某种审美的生活方式。

”“遗传工程是一种遗传化妆手术。

”2、对当代美学的冲击全球审美化“不仅表现着美学同样的扩张,而且同时改变着美学的构造和等价”。

“美学必须审美的这种新构造。

”3、与传统美学的关系“古老的美学之梦在当今的审美化过程中被重新唤醒”。

“试图赋予我们的世界以美,到头来得到的却只是漂亮和虚华,最终,至少是在具有审美敏感的人那儿,引起的是冷漠和厌憎。

城市设计考点整理●城市设计发展历程●1.古典时代●古希腊●一,古希腊哲学思想强调对理性的追求。

认为美与理性是不可分割的。

●二,城邦精神是古希腊社会政治生活平等,民主,开放的反应,是古希腊的时代精神。

●三,以希波丹姆规划模式为代表的理想城市模式。

●一方面体现了对理性(整体秩序和谐等的追求。

●一方面又体现一层帮精神为代表的时代精神。

●希波丹姆。

●城市规划之父。

●他将城市分为三个主要部分,圣地,主要公共建筑,私宅。

●思想的体现,米利都城。

●在西方首次采用正交的街道系统,形成十字网格,建筑物布置在网格内,这种系统被公认为是西方城市规划设计理论的起点。

●城市形态特征。

●一,理性的城市总体布局二,圣地建筑群。

三,公共建筑群。

四,住宅区●古罗马●一,古罗马的征服扩张导致神话了的中央集权制。

●二,罗马社会政治生活的状态导致了哲学和宗教的现实性和功利性。

●理想城市模式的缺失。

(芒福德批判——过度无序发展。

)●四,城市形态特征。

●城市的总体布局没有统一的模式统领全局。

●城市空间和城市建筑的重点是,通过巨大的城市空间和建筑体量实现对财富和力量的崇拜,并用它们来隐喻帝国政权的合法性。

●重要公共建筑的处理,显示了对世俗生活的追求。

●2.中世纪●城市类型:要寨型,城堡型,商业交通型●上帝之城是对基督教精神的诠释,也是中世纪的理想城市模式。

●城市形态特征。

●一整体而言,中世纪城市的规模较之古希腊与古罗马相对较小。

●二,自由的总体布局。

对于中世纪城市自然,整体,亲切的艺术成就,普遍的观点认为其是一种非意识设计的结果。

学者们指出中世纪的城市设计往往没有既定的设计意图,而是从社会生活出发相机而动。

根据实际需要进行渐进主义式的建设与修正,呈现为自然发展的产物。

也有学者认为,与其说中世纪城市设计的本质是一种无意识的自然主义,不如说是一种隐藏在自然主义背后的更高明,更有意识的思想体现。

而这种思想的根源,主要源自当时基督教生活影响。

●三,教堂的中心地位。

现代艺术的演变与发展现代艺术是20世纪以来艺术领域所出现的一种全新的艺术形态,它在形式、内容和理念上与传统艺术大相径庭。

通过对艺术史的深入研究,可以看到现代艺术在不同的时期呈现出不同的特点和发展趋势,经历了独立个体的崛起、形式语言的多样化、观念艺术的兴起等重要的历程和变革。

一、新艺术运动的兴起19世纪末20世纪初,新艺术运动在欧洲开始兴起,以对传统艺术的批判和对新的审美理念的追求为主要特征。

象征主义、印象派、立体派、表现主义等摧毁了规范化的传统审美标准,打破了艺术的束缚,使得艺术家可以更加自由地表达自己的情感和思想。

二、抽象艺术与现代主义运动20世纪初,抽象艺术成为现代艺术的一种重要形式。

抽象艺术以形式与色彩为主导,将对象的外观与形状抽象化,强调对内在感受和情感的表达。

同时,现代主义运动的兴起也推动了现代艺术的发展。

现代主义强调个体的主体性和独立性,倡导对传统价值观和观念的挑战,以及对科技、城市生活和大众文化的关注。

三、观念艺术的崛起在20世纪后半叶,观念艺术成为现代艺术的一种重要流派。

观念艺术注重艺术与观念之间的关系,强调作品的思想内涵和观念性。

艺术家们将作品从物质形态中解构出来,以观念和概念的方式呈现,使观众参与到艺术创作和思考的过程中。

四、后现代艺术的多样化随着全球化的发展和科技的进步,后现代艺术呈现出多样化和跨界化的趋势。

后现代艺术摒弃了传统的艺术规范,突破了艺术形式和媒介的限制,尝试将不同的艺术形态和领域相结合,引入新的技术手段和创作方式。

例如装置艺术、行为艺术、数码艺术等都是后现代艺术的重要表现形式。

五、文化多元与全球艺术当代文化多元化和全球化的趋势使得艺术家们可以汲取不同文化的元素和表现方式,创作出更具个性和多样性的艺术作品。

不同地区和不同文化背景的艺术家们通过交流和合作,推动了艺术的世界化发展。

现代艺术的演变与发展已经超越了单一的国家或地区,呈现出丰富多样的面貌。

总结:现代艺术的演变与发展是一个不断进行创新与突破的过程。

现代生活五大主流生活方式总结纵观2000年到2010年近十年室内设计的发展趋势和流行风潮,业之峰总结已往住宅室内设计的文化后,首次系统地提出室内设计应以人的生活方式为主创思路,以生活方式决定风格方式的设计思想来提升设计文化及室内设计的发展潮流方向,总结出怀旧、时尚、简约、舒适、健康这五大主流生活方式,演绎出十大设计风格—新古典、新中式、浪漫主义、现代前卫、北欧风情、现代简约、乡村风格、雅致主义、地中海风情和东南亚风格。

这十大风格基本囊括了当今社会人群的主要的社会活动与生活文化,是现阶段国人思想意识,消费理念、审美情趣演变后的一种归纳和展现。

一、主流生活定义:主流生活:主导现阶段人类生活方式及社会家居文化的五种生活形态(健康生活、舒适生活、简约生活、时尚生活、怀旧生活。

1,怀旧的生活方式对逝去岁月的一种追忆、对传统的向往、对古老的怀念。

怀旧不是仿古,不是在追求过去的形式,而是文化,历史,哲学和精神。

怀旧是岁月的痕迹。

是自然于人之间的平衡的状态,是人与人之间更加缠绵微妙的情感。

当瑶剧卷土重来,当黑胶唱片慢慢复活,当《变形金刚》被拍成电影,当费玉清唱起《青青校树》,当徐志摩的老情书被出版……毫无疑问,一个怀旧的时代正悄无声息地来到。

按照精英人士的说法,当人们普遍感到生存压力增大的时候,人们才会产生怀旧。

怀旧某种意义上是一种抚慰或者心理麻痹。

适合人群:新中式风格有很强的中国传统文化特色,又适合现代人生活。

整体典雅,庄重又不像中式古典那么生硬,现在正逐渐被多数人接受和认可。

年龄层:中年以上(35岁以上)职业身份:政府官员,专家学者,军官干部及国家公务员适合户型:别墅,大户型,中等户型均可。

提示:1 新中式的家居陈设与传统不同,多为西式陈设方法。

2 重新强调舒适性。

木材质居多。

图片赏析:图片1 古典的中式风格统帅装饰工作图片2 新中式的风格,用色朴素,虽然整体上显得压抑,但给人一种安静惬意的感受室:图片3 这个具有一些欧洲古典的风格,但又不缺乏一丝时尚的元素2 简约的生活方式简约风格,顾名思义,就是以简洁的表现形式来满足人们对空间环境那种感性的、本能的和理性的需求。

议现当代城市公共艺术的审美发展趋势论文随着社会经济的发展与大众审美水平的提高,中国当代城市公共艺术呈现出多元化发展的趋势,而多元化的形式又为公共艺术的理论和实践带来更多的发展空间。

建筑作为一种特殊的公共艺术,是当代公共艺术的重要组成部分,并通过自身的构造、材质、色彩等充分展示其艺术性。

以下是店铺为大家精心准备的:议现当代城市公共艺术的审美发展趋势相关论文。

内容仅供参考,欢迎阅读!议现当代城市公共艺术的审美发展趋势全文如下:摘要:公共艺术,作为一门包括建筑、景观、壁画、雕刻等多方面内容的综合性艺术表现形式具有非常鲜明的公共性,它较传统的艺术形式显得更为复杂。

公共艺术的审美发展必须摒弃千篇一律毫无特色的艺术塑造模式,在展示其美感的同时,也要注重实际功能,不能流于形式。

公共艺术是一门复杂的艺术形式,要求我们从内心深处去领会它的审美价值。

公共艺术起源于美国,指的是对公共环境从满足群众的内心所需出发进行的文化、艺术设计以及用公共设施作为主要对象,利用综合性的现代设计手段实施的创造美的方式。

现阶段,公共艺术的蓬勃发展依赖于政府的促进作用以及公众对美的最求对生活质量提高的内心诉求。

公共艺术在现代社会对改善环境,创造公共空间,美化日常生活起到了积极的促进作用。

一、公共艺术的定义及其发展广义的公共艺术,指设置在公共空间中一切艺术品和艺术美化活动,可包括影视、网络、表演、音乐、节庆活动、等等;狭义的公共艺术,指设置在公共空间中的视觉艺术。

公共艺术包含艺术创作、公共空间和民众参与三项要素,是在政府及专业人员指导下开展的艺术化的社会运动。

在现实中,一切位于公共环境中的永久性或临时性的艺术陈列、经过美化的公共环境和艺术活动,都可以称为公共艺术。

根据这个定义,我们可以对公共艺术的可能性形式做出描述:它可以是一个具体存在于空间的物体,如雕塑、绘画、实体造型、墙、柱等;也可以是一个活动的过程,如舞蹈、表演、装置、游行、聚会,等等。

城市平面形态的四种类型一、放射状型:放射状型城市平面形态是指城市发展以一个中心点为中心,呈放射状地向外扩展。

这种形态常见于古代城市的布局,如中国的古都长安、古罗马的罗马城等。

在这种形态下,城市中心是政治、经济和文化的中心,周边则是居住区和农田。

放射状型城市平面形态使城市内部交通便利,但容易形成中心城拥堵和交通压力大的问题。

二、方网状型:方网状型城市平面形态是指城市的道路和街区都呈明确的网格状布局。

这种形态多出现在规划较为先进的城市,如美国的纽约和芝加哥。

方网状型城市平面形态便于城市的布局和管理,交通流线清晰,方便导航和出行。

但也会带来一些问题,如交通拥堵、地块利用率低等。

三、环状型:环状型城市平面形态是指城市以一个或多个环路为中心,城市的各个功能区位于环路之内。

这种形态常见于发达国家的城市规划,如法国的巴黎环城道路、“防空圈”式的城市规划等。

环状型城市平面形态有利于交通的流通和城市的扩展,同时也形成了内城的高密度和外城的低密度。

但环状型城市也容易出现交通拥堵和城市边缘地带的社区分离问题。

四、错综复杂型:错综复杂型城市平面形态是指城市具有多个中心和复杂的道路网状结构。

这种形态多出现在历史悠久且经济发达的城市,如英国的伦敦和意大利的罗马。

这种城市平面形态通常由于历史上的扩张和功能发展而形成,因此道路布局复杂、交通拥堵问题突出。

但这种形态也使城市具有较高的活力和多样性,中心城区有较高的经济价值和文化价值。

综上所述,城市平面形态有放射状型、方网状型、环状型和错综复杂型四种类型。

每种类型都有其特点和问题,城市规划者应根据具体情况,综合考虑城市规模、功能和历史等因素,合理设计城市的平面形态,以满足人们对便利、舒适和可持续发展的需求。

审美形式分类

答:审美形式分类是指根据审美对象的形态、特征、风格等因素,将其进行分类和归纳的一种方法。

审美形式的分类主要有以下几种:

1. 自然美:指自然界中存在的美丽景色,如山川、河流、花草、树木等。

2. 艺术美:指通过艺术手段创造出来的美,如绘画、音乐、文学、戏剧等。

3. 社会美:指人类社会生活中存在的美,如风俗习惯、文化传统、建筑风格等。

4. 内在美:指个体内在的品质、精神、思想等方面的美,如品德修养、道德观念、智慧才华等。

5. 形式美:指事物外在形态的美,如色彩、线条、形状、比例等。

审美形式的分类是相对的,不同的人对于同一审美对象可能有不同的分类和理解。

同时,不同艺术形式之间的相互渗透和融合,也使得审美形式的分类更加复杂多样。

社会生活美的审美特征及主要内涵一、社会生活美的概念社会生活美是指人们在社会生活中对于事物、行为、环境等所产生的美的认知和感受。

它不同于艺术美和自然美,而是涵盖了人类社会生活中的方方面面,包括人际关系、社会环境、文化传统等内容。

二、社会生活美的审美特征1. 多元化社会生活美是多元化的,它不仅包括了对于个体的审美情感,还涉及到不同地域、不同文化、不同社会群体的审美情感。

在社会生活美中,多元化往往是其独特的审美特征之一。

2. 实用性与艺术美相比,社会生活美更注重实用性。

在社会生活美中,人们更加关注事物、行为或环境是否能够实际应用,是否能够给人们带来实际的美的享受。

3. 社会性社会生活美是具有社会性的。

它涉及到人与人之间的关系、社会环境与社会制度的美感体验。

社会生活美不仅仅是个体的审美情感,更是人们在社会生活中的美的体验。

4. 文化传承社会生活美还具有文化传承的特征。

在不同的文化传统中,人们对于社会生活美的认知和体验也会有所不同,因此社会生活美也是文化传承的载体之一。

三、社会生活美的主要内涵1. 人际关系美人际关系美是指人们在社会交往中所产生的美的感受。

它包括了亲情、友情、爱情等各种人际交往关系的美的体验和认知。

2. 社会环境美社会环境美是指人们在日常生活中所处的环境所产生的美的感受。

这包括了城市风景、建筑风格、公共设施等方面的美的体验。

3. 社会制度美社会制度美是指人们对于社会制度、社会规范的美感体验。

在一个良好的社会制度下,人们会感受到社会的和谐、秩序和美好。

四、个人观点和理解在我看来,社会生活美是构成人们幸福生活的重要因素之一。

在当下快节奏的社会生活中,人们需要更多的美的体验来平衡生活中的压力和困扰。

而社会生活美恰恰可以为人们提供丰富多彩的美的享受和感受。

希望在未来,社会生活美能够得到更多的重视和关注,使人们能够在美好的社会环境中生活和工作。

总结回顾在本文中,我们对社会生活美的概念、审美特征以及主要内涵进行了全面的探讨。

第26卷 第4期 河 北 工 程 大 学 学 报 (社 会 科 学 版) V o.l 26 N o .42009年12月 Journa l of H ebe i U n i ve rs i ty of Eng inee ri ng (So cia l Sc ience Editi on) D ec .2009[收稿日期]2009-10-23[基金项目]2008教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(编号:08JJ D751077)[作者简介]李萍(1975-),女,江苏常州人,江苏技术师范学院讲师,北京语言大学博士生,研究方向:比较美学与跨文化研究。

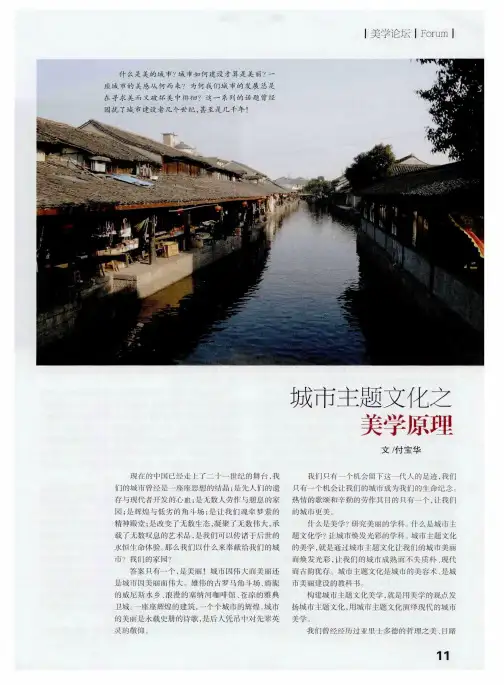

现代城市审美文化的主要形态李 萍1,2(1.江苏技术师范学院人文学院,江苏常州213001;2.北京语言大学人文学院,北京100083)[摘 要]在城市的影响日趋深入的社会背景下,关于城市理论研究的学术氛围也日渐浓厚,文章将审美文化放在城市这一特殊环境内进行研究,针对现代城市这一综合性的、广阔而复杂的研究对象,尝试提出了从物质形式、行为状态、精神存在这三个方面来概括城市审美文化的主要形态,并对每一种形态进行了具体的类别划分,从而使城市审美文化的形态既有各自的确定内容和适当的容量又具有开放性。

以期推进美学领域对城市文化的整体关注与城市审美文化的研究进程。

[关键词]城市;审美文化;审美文化形态[中图分类号]G127 [文献标识码]A [文章编号]1673-9477(2009)04-0113-03相对于国内外城市文化研究的热潮,城市审美文化的研究相对单一、零散。

国内对城市审美文化的理论与实践研究多散见于文化学、城市美学、城市规划、城市文化以及城市社会学、城市精神等著作中,对城市审美文化的理论范畴或者以城市为整体进行审美把握的研究目前正在探索过程中。

在西方,也没有对城市审美文化所进行的专门系统研究。

最早研究城市的科学是从建筑学派生出来的城市规划学。

到了19世纪90年代,德国社会学家们就对城市文化产生了研究兴趣。

20世纪20年代,美国芝加哥学派的努力探索,使城市成为社会学研究的重要对象。

从20世纪50年代开始,自然科学和人文学科从各自的学科特点展开了对城市的研究,这使城市研究开始进入多学科综合的新阶段。

然而,在西方,美学家们对城市的整体性关注明显不足,对城市审美文化的范畴和理论研究也是比较滞后。

关于城市美、城市审美等相关内容的研究也是散见于城市文化学、城市社会学、城市形象、城市设计与规划的著作中,以及对城市审美文化现象如城市文学艺术、城市建筑雕塑、城市环境、 田园城市 等方面进行的单一性研究中。

以上研究的不足,一方面是城市审美文化作为一门新兴学科本身还处在发展和建设阶段,另一方面是城市作为一个综合性的、广阔而又复杂的空间范围,其审美现象的存在有着太多的形态,不易总体把握和阐释。

广义的城市审美文化形态不仅包括高楼、道路、广场、车流、灯饰等触目可及的城市表征,也包括 美食 、 时装 、 康居 、 靓车 等已经成为市民日常生活审美文化的内容,更不用说文学艺术、哲学宗教、道德伦理、价值观念、城市精神、大众传媒等领域存在的文化现象。

基于此,本文尝试将城市审美文化的各种具体形态进行由表及里、由分散到集中的整理、分析和描述,以助于深化对城市审美文化的内涵和外延的把握。

城市文化有物质文化、制度文化和精神文化的分类方式。

我们对城市审美文化的具体形态亦可以从物质形式、行为状态和精神存在三个方面进行归结和分析。

一、城市审美文化的物质形式城市最直观的存在形式是物质的,高楼、道路、广场、车流、灯饰等触目可及的东西是城市的表征,也是城市与乡村最直观的区别。

城市审美文化最常见的现象如古老建筑的历史感、新兴建筑的现代感,园林的人工美、山水的自然美,也都依存于城市的物质形式。

作为城市文化最基本实用的物质形式,其文化性和审美性是必须具备的特性。

一方面它应当是 文化的 ,城市文化的物质具象应具有文化的基本属性,即便它只从属于城市文化的最细小的一个末枝;另一方面,它应当是 审美的 。

不管它为了生活的审美而创造,还是为了精神的愉悦而创造,只要它客观上成为了审美的对象,都应当是 审美的 。

在城市的范围内,具备了 文化性 和 审美性 特征的物质形态,就是城市文化的物质具象。

然而城市文化的物质形式仍然涉及面太广,还需要做进一步的类别划分。

根据城市审美文化的特性和具体事物的相似的审美特征,可以把人文景观的、自然生态的和市民生活的文化现象归结成类进行研究,即 城市人文景观审美文化 、 自然生态审美文化 、 市民生活审美文化 ,从而使城市审美文化物质形式的分类既有各自的确定内容和适当的容量又具有开放性。

具体来说, 人文景观审美文化 包括对城市建筑、雕塑、广场、街区、灯饰、空间布局等人文景观文化的审美创造和审美欣赏。

以建筑为例,有代表性的城市建筑能够映射出城市的历史与整体审美倾向,凸现城市风格。

北京四合院的 方 、 正 ,江南特有的粉墙黛瓦,悉尼的歌剧院,巴黎的艾菲尔铁塔,这些建筑承载了城市的丰厚文化,它们独特的外观和内涵具有很强的现实性,也使城市本身更具魅力与个性。

自然生态审美文化河 北 工 程 大 学 学 报 (社 会 科 学 版)第4期则是对城市区域内的园林景观、山水景观、生态绿地等所做的审美创造和审美欣赏。

中国的城市园林景观向来强调 虽由人作,宛自天开,既要竹影参差、花香暗度,又有春水绿波、池鱼可数。

依山傍水更是一个城市的骄傲。

比如 据龙蟠虎踞之雄,依负山带江之胜的南京; 七溪流水皆通海,十里青山半入城的常熟; 四面荷花三面柳,一城山色半城湖的济南; 群峰倒影山浮水,无水无山不入神的桂林。

市民生活审美文化涉及的是,市民的衣食住行即服饰、饮食、居室、代步工具等,这也是城市审美文化物质形式的重要方面。

如今, 美食、 时装、 康居、 靓车等字眼已经成为城市市民审美生活的一部分,饮食文化和服饰文化史无前例地渗透到普通市民的生活之中,从而使其成为城市审美文化的一部分。

二、城市审美文化的行为状态城市审美文化行为状态的实现者是城市形形色色、具有不同审美倾向的群体。

传统的农民、工人、知识分子的阶级(层)划分方法早已无法概括城市审美文化行为状态实现者的各类群体。

有论者将城市审美文化行为状态的实现者群体分为白领阶层、蓝领阶层和农民阶层。

同时又强调,当代城市审美文化的问题十分复杂,尤其是在商品经济的大潮中,人们的许多观念还处在转变的过程中,缺乏稳定性和成熟性。

这种区分只是大致的,不能排除例外现象。

显然,这种区分还忽视了其他因素对城市人的文化行为的影响。

我们认为,综合年龄、性别、教育、职业、家庭、收入等因素的影响,根据城市审美文化行为状态实现者的不同审美要求、审美趣味和审美特点,可以初步将城市审美文化行为状态实现者划分为 直观行为状态群体、 趣味行为状态群体和 艺术行为状态群体三个层次。

每一个群体会有颇具共性的行为状态,不同的群体也表现出不同的行为状态。

直观行为状态群体一般职业偏重于体力劳动,收入较低,受教育程度不高,交际不广,闲暇时间较少,从而形成这一群体的审美行为状态处于基本生活上的简单提高。

趣味行为状态群体一般职业稳定,收入和受教育程度中等,有一定的闲暇时间和较为固定的交际圈和活动方式,其审美特点是追求时尚,有较为敏锐的感受力、准确的判断力、丰富的想象力、活跃的创造力和对时尚潮流的把握能力,他们的审美趣味广泛多样,审美视界开阔、包容,相应地他们的审美参与态度表现得积极主动、审美追求显得自由开放。

艺术行为状态群体一般有着特殊的职业,或从事文学艺术创作与研究,或从事政治、哲学宗教等精神领域的研究,收入较高,受教育程度较高。

其同类的交际圈能够覆盖全国甚至国际范围,诸如各类艺术家、学者、政治家等,他们往往是城市审美文化的高级创造者、批评者、总结者和规划者,他们不断追求更高的审美理想,恪守自己的创造精神,不断将城市审美文化推向更高境界,维护着城市审美文化高雅的艺术性、可贵的独创性和强烈的审美感染力。

当然,上述三类群体之间并没有截然的界线,而是在市民生活和文化活动中有着交流渗透和影响关系,只是其转化和渗透的程度不尽相同。

三、城市审美文化的精神存在相对于城市审美文化的物质形式和人的行为状态,城市审美文化的精神存在乃是非具象的、不易直观把握的,但又是对于市民的精神生活具有重要影响力的、能够体现一个城市精神特质的文化形态。

我们通常把文学艺术、哲学宗教、道德伦理、价值观念、城市精神、大众传媒等领域存在的文化现象当成城市文化的精神存在形式。

这种精神存在来源于两个层面的精神需求:一是在市民层面上,当代都市人的生活是紧张的,拼搏的,甚至残酷的。

在强大的竞争压力面前,人人自危,鲜有闲暇时间来考虑活着的价值、生存的意义等支撑人心灵的问题,于是,现代人的生活越发平面化、碎片化。

都市人悲哀地发现,他们外在的痛苦与无奈、内在的孤独与无助,恰恰是因为他们内心缺少根本性的东西,缺少终极的精神支撑。

发展是为了发财,但发财后的心态依然空虚。

人为物所累既是满足,更是痛苦。

这种种现象表明,人类最多样最难满足的永恒需求,还是在精神方面,人不可能在物质的享受中获得最终的幸福与安宁。

于是,城市人努力在精神领域探寻完美而坚韧的自我,而人最坚韧伟大的力量莫过于精神的力量,这种力量使人获得价值、尊严和个性的自由发展。

二是在时代精神和城市精神的层面上,在当代城市的 物欲化面前,究竟什么是时代的精神要求,如何继承传统和树立新的精神价值,似乎所有人都明白,又难以轻易做到。

旧的信仰已然倒塌,新的统一的城市道德伦理又难以建构。

如何从精神层面上来塑造一个城市的文化品味、提升城市的文化魅力,进而努力形成一个城市特有的文化个性。

这是很多城市领导者都努力追求的方向。

譬如适时讨论确定城市精神的文字表述,用具有历史传统和时代特征的城市精神来体现城市整体的价值追求,规范和引领市民的行为,形成一个城市特有的精神气质。

这样两个方面的精神需求都要求城市文化在精神层面上发挥积极的、润物无声的作用。

在城市这一地域和人文范围内,审美文化有着十分典型的特征,城市审美文化的诸多方面和成果在人类的审美文化史上都占有相当重要的地位。

顺应着中国经济、文化发展的客观需求,我们将更加重视城市审美文化理论建设问题。

本文仅仅对城市审美文化进行形态的归结和讨论是远远不够的,我们还要进一步对城市审美文化的内涵和外延、主体和客体、特征和功能等范畴开展基础性研究。

唯有如此,才能细化并深化城市审美文化研究,总结城市审美文化的历史和现状;也唯有如此,才能不断完善城市审美文化的理论体系,推进城市审美文化的应用实践。

114第4期李萍:现代城市审美文化的主要形态[参考文献][1][德]帕克.城市社会学!!!!芝加哥学派城市研究文集[M].宋俊岭等译,北京:华夏出版社1987.1.[2]牛凤瑞.城市学概论[M].北京:中国社会科学出版社,2008.297.[3]罗筠筠.梦幻之城!!!当代城市审美文化的批评性考察[M].郑州:郑州大学出版社,2003.5.[责任编辑:陶爱新]The mai n patterns of aest hetic cult ure in modern citiesLI Ping1,2(1.Coll ege of Hu m an iti es,Ji angsu T eache rs U n i versity of T echno l ogy,Chang z hou213001,Ch i na;2.Co llege of Hu m an iti es,Be iji ng Language and Cu lt ure U n i versity,Beiji ng100083,Ch i na)Abstract:U nder the social backg r ound o f the deep i n fluence of cities,the acade m ic at m osphere about t h e urban research is beco m ing more and m ore strong.I n th is paper,aest h etic culture is st u died i n the specia l env iro m ent of cities.Accor d i n g to this co m prehensive,br oad and co mp li c ated research subject ofmoder n c ities,the paper tri e s to su mm arize the m a i n patter ns o f cities∀aest h etic cu lture fro m the three aspects ofm ateria l for m s,behav ior states and the ex istence of spirits, and specifically c lassifies each of these patter ns,thus m aking the patter ns of the c ities∀aesthetic culture have t h eir o wn definite contents,proper capac ity as w ell as be i n g open.The authors l o ok for w ar d to pr o m ote the overall concern of aes thetic field to cities culture and the research process of the aest h etic cu lture of cities.K ey words:c ities;aesthetic cu lture;the patter ns of aesthetic cu lture(上接第103页)(七)在教学、训练和群体等工作中要厉行节约、反对浪费,加强对体育设施与器材的维护、维修和管理,使损坏或丢失减少到最低程度。