中考复习之送别诗汇编(含答案)知识讲解

- 格式:doc

- 大小:41.50 KB

- 文档页数:7

中考古诗鉴赏之送别诗鉴赏专题讲解版【资料链接】一、古人由于道路崎岖难行,交通工具落后,一别动辄多年,再会难期,因而古人更重离别。

古人出行原因大体可分为赴考、出使、迁谪(宦游)、征戎、商旅、归隐等。

二、送别诗的诗题特点:送别诗诗题往往是“送××(多写其名,也有官职加人名的)归(之、游、还、入、赴、迁等)某地”“留别(别)×ד/”赠××”唐代许多诗人在诗题中往往并不记具体的离别的对方。

如李白《渡荆门送别》、《送友人》、《梦游天姥吟留别》、《金陵酒肆送别》、《送友人入蜀》、《白雪歌送友人》等。

三、送别诗中的意象【空间意象】1、长亭——是古人在大道上专为行人休息所设的亭子,人们常在长亭送别,从而使得长亭这一自然景观常常出现在与送别有关的作品中。

2、谢亭——又名谢公亭,在宣城北面,是南齐诗人谢眺任宣城太守时所建,他曾在此送别朋友范云,后来谢亭就成了宣城的送别之地,3、灞陵亭——在长安东南三十里处,那里原有一条灞水,又因汉文帝葬在那里,遂称灞陵,唐代时人们送朋友出长安,常在那里分手;4、南浦——古人水边送别并非只在南浦,但由于长期的民族文化浸染,南浦已成为水边送别之地的一个专名了。

5、劳劳亭——是一座始建于三国东吴时期的著名历史古迹,自古以来即是来往其地行人分别、相送的场所,历代文人骚客亦多以之为题写作赋诗,而其中尤以唐代大诗人李白所作《劳劳亭》一诗最为著名。

【时间意象】1、黄昏:把离别与夕阳、日暮联系在一起,表达浓浓的离情,如孟浩然在《宿建德江》中所说的“移舟泊烟渚,日暮客愁新”。

2、月夜:月光给人的感觉是朦胧、迷离、苍凉的,这与深邃悠长、委婉忧伤的离情别绪是一致的;再则,月亮含有思乡、思亲、多情的象征义,因而诗人常借月抒怀。

如“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”3、秋:“自古逢秋悲寂寥”,古人在对秋景的注视中感觉到时光的流逝,感受到人生的短暂和易老,“秋”能使志士失志,对现实失望,对前途悲观。

中考古诗鉴赏之送别诗鉴赏专题讲解版【资料链接】一、古人由于道路崎岖难行,交通工具落后,一别动辄多年,再会难期,因而古人更重离别。

古人出行原因大体可分为赴考、出使、迁谪(宦游)、征戎、商旅、归隐等。

二、送别诗的诗题特点:送别诗诗题往往是“送××(多写其名,也有官职加人名的)归(之、游、还、入、赴、迁等)某地”“留别(别)×ד/”赠××”唐代许多诗人在诗题中往往并不记具体的离别的对方。

如李白《渡荆门送别》、《送友人》、《梦游天姥吟留别》、《金陵酒肆送别》、《送友人入蜀》、《白雪歌送友人》等。

三、送别诗中的意象【空间意象】1、长亭——是古人在大道上专为行人休息所设的亭子,人们常在长亭送别,从而使得长亭这一自然景观常常出现在与送别有关的作品中。

2、谢亭——又名谢公亭,在宣城北面,是南齐诗人谢眺任宣城太守时所建,他曾在此送别朋友范云,后来谢亭就成了宣城的送别之地,3、灞陵亭——在长安东南三十里处,那里原有一条灞水,又因汉文帝葬在那里,遂称灞陵,唐代时人们送朋友出长安,常在那里分手;4、南浦——古人水边送别并非只在南浦,但由于长期的民族文化浸染,南浦已成为水边送别之地的一个专名了。

5、劳劳亭——是一座始建于三国东吴时期的著名历史古迹,自古以来即是来往其地行人分别、相送的场所,历代文人骚客亦多以之为题写作赋诗,而其中尤以唐代大诗人李白所作《劳劳亭》一诗最为著名。

【时间意象】1、黄昏:把离别与夕阳、日暮联系在一起,表达浓浓的离情,如孟浩然在《宿建德江》中所说的“移舟泊烟渚,日暮客愁新”。

2、月夜:月光给人的感觉是朦胧、迷离、苍凉的,这与深邃悠长、委婉忧伤的离情别绪是一致的;再则,月亮含有思乡、思亲、多情的象征义,因而诗人常借月抒怀。

如“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”3、秋:“自古逢秋悲寂寥”,古人在对秋景的注视中感觉到时光的流逝,感受到人生的短暂和易老,“秋”能使志士失志,对现实失望,对前途悲观。

诗歌鉴赏系列之送别抒怀诗(知识点+方法+习题)一、内涵送别诗,是抒发诗人离别之情的传统诗歌。

送别诗中诗人状态是面临别离,或友人别,或家人别、恋人别,或被贬升任的宦场别,或征战边关的边关别等。

主要内容:长亭古道、江边渡头、举酒击节(唱歌)、折柳相赠等。

二、标志1.抓题眼诗歌题目常有“赠”“送”“别”等字眼2.找意象①时间:黄昏、月夜、清晨、秋......②地点:如长亭、短亭、古道、驿站;灞陵、渡口、津渡等。

③景物:长亭古道这类驿站旁的送别场景:杨柳、杨花或柳絮(依依不舍);春草(喻离恨);江边渡头送别:水(抒写别情);子规、猿或猿啼、大雁、孤雁(凄凉、哀伤); 月或月光(委婉忧伤/思乡、思亲、多情) 酒宴饯别:酒(可表达情意,也可排遣愁苦)④行为:折柳、饮酒、唱歌三、写作特点1.抒情方式(1)直接抒情如《别董大》:莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

(2)借景抒情、情景交融如《黄鹤楼送孟浩然之广陵》:孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

2.写作手法(1)反衬---诗歌中常见以乐景衬哀情,以哀情衬乐景如王维《送元二使安西》中“渭城朝雨邑轻尘,客舍青青柳色新”,展现了一片温暖清新的春天景色,诗人却因送故人远别以及故人的遭遇而不安惆怅。

可见,乐景写哀情,更能突出诗人送别朋友的悲伤和对朋友“西出阳关无故人”后生活的关心和同情。

(2)想象联想(虚实结合)送别诗常在作者触景生情的基础上向前推想,大抵是想象分别后自己或对方行旅中的孤寂和愁苦,更主要的是展示自己对朋友的留恋和关切。

如王昌龄的《送魏二》:忆君遥在潇湘月,愁听清猿梦里长。

这两句撇开了前面的实景描写,以“忆”字领起,从对方着笔,虚构了一个景象,来表达自己的心情:在不久的将来,朋友夜泊在潇湘湖上,即使睡着了在梦中也能听到凄清长鸣的猿啼声。

诗人借此设想之虚境,拓展了想象空间,与前边的送别之实境相烘托,可谓虚实相生,把朋友离别后双方的惆怅和思念之情表现得淋漓尽致。

(3)细节描写如柳永的《雨霖铃》:执手相看泪眼,竟无语凝噎。

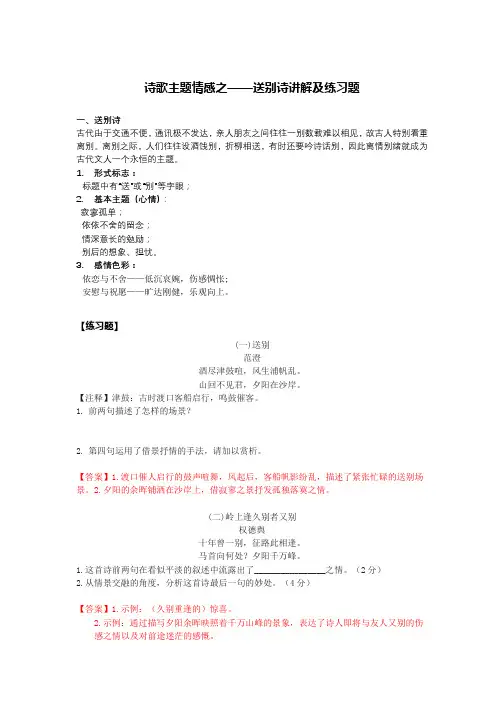

诗歌主题情感之——送别诗讲解及练习题一、送别诗古代由于交通不便,通讯极不发达,亲人朋友之间往往一别数载难以相见,故古人特别看重离别。

离别之际,人们往往设酒饯别,折柳相送,有时还要吟诗话别,因此离情别绪就成为古代文人一个永恒的主题。

1.形式标志:标题中有“送”或“别”等字眼;2.基本主题(心情):寂寥孤单;依依不舍的留念;情深意长的勉励;别后的想象、担忧。

3.感情色彩:依恋与不舍——低沉哀婉,伤感惆怅;安慰与祝愿——旷达刚健,乐观向上。

【练习题】(一)送别范澄酒尽津鼓喧,风生浦帆乱。

山回不见君,夕阳在沙岸。

【注释】津鼓:古时渡口客船启行,鸣鼓催客。

1.前两句描述了怎样的场景?2.第四句运用了借景抒情的手法,请加以赏析。

【答案】1.渡口催人启行的鼓声喧舞,风起后,客船帆影纷乱,描述了紧张忙碌的送别场景。

2.夕阳的余晖铺洒在沙岸上,借寂寥之景抒发孤独落寞之情。

(二)岭上逢久别者又别权德舆十年曾一别,征路此相逢。

马首向何处?夕阳千万峰。

1.这首诗前两句在看似平淡的叙述中流露出了________________之情。

(2分)2.从情景交融的角度,分析这首诗最后一句的妙处。

(4分)【答案】1.示例:(久别重逢的)惊喜。

2.示例:通过描写夕阳余晖映照着千万山峰的景象,表达了诗人即将与友人又别的伤感之情以及对前途迷茫的感慨。

(三)峡口①送友人司空曙峡口花飞欲尽春,天涯去住②泪沾巾。

来时万里同为客,今日翻成送故人。

【注】①峡口:两山夹水的地方,这里指长江出蜀的险隘。

②去住:指走的人和留的人。

1.“峡口花飞欲尽春”交代了送别的_______和_________。

“花飞欲尽春”这一景象在诗中有什么作用?(3分)2.这首诗抒发了作者送别友人时的__________之情。

“天涯去住泪沾巾”和王勃《送杜少府之任蜀川》中“无为在歧路,儿女共沾巾”,表达的感情有什么不同?(3分)【答案】1.(3分)地点季节渲染了凄凉忧伤的氛圉,烘托了诗人的惆怅之情。

诗歌主题情感之——送别诗讲解及练习题一、送别诗古代由于交通不便,通讯极不发达,亲人朋友之间往往一别数载难以相见,故古人特别看重离别。

离别之际,人们往往设酒饯别,折柳相送,有时还要吟诗话别,因此离情别绪就成为古代文人一个永恒的主题。

1.形式标志:标题中有“送”或“别”等字眼;2.基本主题(心情):寂寥孤单;依依不舍的留念;情深意长的勉励;别后的想象、担忧。

3.感情色彩:依恋与不舍——低沉哀婉,伤感惆怅;安慰与祝愿——旷达刚健,乐观向上。

【练习题】(一) 送别范澄酒尽津鼓喧,风生浦帆乱。

ft回不见君,夕阳在沙岸。

【注释】津鼓:古时渡口客船启行,鸣鼓催客。

1.前两句描述了怎样的场景?2.第四句运用了借景抒情的手法,请加以赏析。

【答案】1.渡口催人启行的鼓声喧舞,风起后,客船帆影纷乱,描述了紧张忙碌的送别场景。

2.夕阳的余晖铺洒在沙岸上,借寂寥之景抒发孤独落寞之情。

(二) 岭上逢久别者又别权德舆十年曾一别,征路此相逢。

马首向何处?夕阳千万峰。

1.这首诗前两句在看似平淡的叙述中流露出了之情。

(2 分)2.从情景交融的角度,分析这首诗最后一句的妙处。

(4 分)【答案】1.示例:(久别重逢的)惊喜。

2.示例:通过描写夕阳余晖映照着千万ft峰的景象,表达了诗人即将与友人又别的伤感之情以及对前途迷茫的感慨。

(三) 峡口①送友人司空曙峡口花飞欲尽春,天涯去住②泪沾巾。

来时万里同为客,今日翻成送故人。

【注】①峡口:两ft夹水的地方,这里指长江出蜀的险隘。

②去住:指走的人和留的人。

1.“峡口花飞欲尽春”交代了送别的和。

“花飞欲尽春”这一景象在诗中有什么作用?(3 分)2.这首诗抒发了作者送别友人时的之情。

“天涯去住泪沾巾”和王勃《送杜少府之任蜀川》中“无为在歧路,儿女共沾巾”,表达的感情有什么不同?(3 分)【答案】1.(3 分)地点季节渲染了凄凉忧伤的氛圉,烘托了诗人的惆怅之情。

2.(3 分)惜别司空曙惆怅伤感王勃乐观旷达(四) 移家①别湖上亭戎昱好是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。

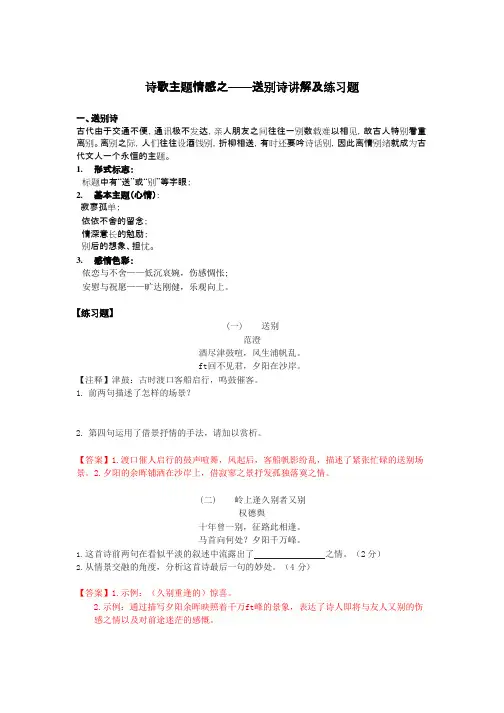

专题四送别诗(一)送灵澈上人刘长卿苍苍竹林寺,杳杳钟声晚。

荷笠带斜阳,青山独归远。

1. 请用生动的语言描绘“荷笠带斜阳,青山独归远”所展现的画面。

2. 本诗表达了诗人怎样的思想感情?3. 这首诗中的“独”字写出了什么景象?(二)送杜少府之任蜀州王勃1. 试分析“海内存知己,天涯假设比邻”为什么会成为送别诗中的千古名句。

2. 古代有许多送别诗,分别写出与这首诗心境相同和相反的诗句及其作者。

3, 全诗表达了诗人怎样的情感?(三)卜算子•送鲍浩然之浙东王观水是眼波横,山是眉峰聚。

欲问行人去那边?眉眼盈盈处。

才始送春归,又送君归 去。

假设到江南赶上春,千万和春住。

1. 这首词上片写景有什么特点?请结合词句作简要分析。

2. 下片连用三个“春”字,寄托了词人怎样的情意? 城阙辅三秦, 与君离别意, 海内存知己, 无为在歧路, 风烟望五津。

同是宦游人。

3,这是一首离别词,试分析这首词的情感与其他送别诗词的不同之处。

中考链接(河南)送杜少府之任蜀州王勃城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯假设比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

1.这首诗表达了诗人什么样的思想感情?2.请从炼字的角度,赏析首联中的“辅”或“望”字。

参考答案(一)送灵澈上人1.例如:时己黄昏,仿佛在催促灵澈归山。

灵澈戴着斗笠,披着夕阳的余晖,单独向青山走去,越走越远。

2.表达了诗人对灵澈的深挚情谊和对友人离去的依依不舍之情。

3.“独”字写出了诗人伫立目送友人单独远去的情景。

(二)送杜少府之任蜀州1.诗句的意思是说人世间只要有志同道合的朋友,即使远在天涯,也像在身边一样。

写送别却无伤感之情,既表现了友人间真挚深厚的友情,又显得气势豪迈、意境开阔。

2.同:莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

一一高适异:山回路转不见君,雪上空留马行处。

一一岑参3.表达了诗人对友情的坚贞信念和对世事旷达的情怀。

(三)卜算子•送鲍浩然之浙东1.上片以比喻写景,构思精巧。

中考古诗鉴赏之送别诗鉴赏专题讲解版【资料链接】一、古人由于道路崎岖难行,交通工具落后,一别动辄多年,再会难期,因而古人更重离别。

古人出行原因大体可分为赴考、出使、迁谪(宦游)、征戎、商旅、归隐等。

二、送别诗的诗题特点:送别诗诗题往往是“送××(多写其名,也有官职加人名的)归(之、游、还、入、赴、迁等)某地”“留别(别)×ד/”赠××”唐代许多诗人在诗题中往往并不记具体的离别的对方。

如李白《渡荆门送别》、《送友人》、《梦游天姥吟留别》、《金陵酒肆送别》、《送友人入蜀》、《白雪歌送友人》等。

三、送别诗中的意象【空间意象】1、长亭——是古人在大道上专为行人休息所设的亭子,人们常在长亭送别,从而使得长亭这一自然景观常常出现在与送别有关的作品中。

2、谢亭——又名谢公亭,在宣城北面,是南齐诗人谢眺任宣城太守时所建,他曾在此送别朋友范云,后来谢亭就成了宣城的送别之地,3、灞陵亭——在长安东南三十里处,那里原有一条灞水,又因汉文帝葬在那里,遂称灞陵,唐代时人们送朋友出长安,常在那里分手;4、南浦——古人水边送别并非只在南浦,但由于长期的民族文化浸染,南浦已成为水边送别之地的一个专名了。

5、劳劳亭——是一座始建于三国东吴时期的著名历史古迹,自古以来即是来往其地行人分别、相送的场所,历代文人骚客亦多以之为题写作赋诗,而其中尤以唐代大诗人李白所作《劳劳亭》一诗最为著名。

【时间意象】1、黄昏:把离别与夕阳、日暮联系在一起,表达浓浓的离情,如孟浩然在《宿建德江》中所说的“移舟泊烟渚,日暮客愁新”。

2、月夜:月光给人的感觉是朦胧、迷离、苍凉的,这与深邃悠长、委婉忧伤的离情别绪是一致的;再则,月亮含有思乡、思亲、多情的象征义,因而诗人常借月抒怀。

如“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”3、秋:“自古逢秋悲寂寥”,古人在对秋景的注视中感觉到时光的流逝,感受到人生的短暂和易老,“秋”能使志士失志,对现实失望,对前途悲观。

诗歌主题情感之——送别诗讲解及练习题一、送别诗古代由于交通不便,通讯极不发达,亲人朋友之间往往一别数载难以相见,故古人特别看重离别。

离别之际,人们往往设酒饯别,折柳相送,有时还要吟诗话别,因此离情别绪就成为古代文人一个永恒的主题。

1.形式标志:标题中有“送”或“别”等字眼;2.基本主题(心情):寂寥孤单;依依不舍的留念;情深意长的勉励;别后的想象、担忧。

3.感情色彩:依恋与不舍——低沉哀婉,伤感惆怅;安慰与祝愿——旷达刚健,乐观向上。

【练习题】(一)送别范澄酒尽津鼓喧,风生浦帆乱。

山回不见君,夕阳在沙岸。

【注释】津鼓:古时渡口客船启行,鸣鼓催客。

1.前两句描述了怎样的场景2.第四句运用了借景抒情的手法,请加以赏析。

【答案】1.渡口催人启行的鼓声喧舞,风起后,客船帆影纷乱,描述了紧张忙碌的送别场景。

2.夕阳的余晖铺洒在沙岸上,借寂寥之景抒发孤独落寞之情。

(二)岭上逢久别者又别权德舆十年曾一别,征路此相逢。

马首向何处夕阳千万峰。

1.这首诗前两句在看似平淡的叙述中流露出了________________之情。

(2分)2.从情景交融的角度,分析这首诗最后一句的妙处。

(4分)【答案】1.示例:(久别重逢的)惊喜。

2.示例:通过描写夕阳余晖映照着千万山峰的景象,表达了诗人即将与友人又别的伤感之情以及对前途迷茫的感慨。

(三)峡口①送友人司空曙峡口花飞欲尽春,天涯去住②泪沾巾。

来时万里同为客,今日翻成送故人。

【注】①峡口:两山夹水的地方,这里指长江出蜀的险隘。

②去住:指走的人和留的人。

1.“峡口花飞欲尽春”交代了送别的_______和_________。

“花飞欲尽春”这一景象在诗中有什么作用(3分)2.这首诗抒发了作者送别友人时的__________之情。

“天涯去住泪沾巾”和王勃《送杜少府之任蜀川》中“无为在歧路,儿女共沾巾”,表达的感情有什么不同(3分)【答案】1.(3分)地点季节渲染了凄凉忧伤的氛圉,烘托了诗人的惆怅之情。

中考复习专题---------【古诗】送别诗常见思想内容解读★学习目标1.归纳送别诗中的常见要素,把握送别诗的主要特点;2.学习《送杜少府之任蜀州》《送友人》,体会两首送别诗流露出的不同情感;3.学习《宣州谢眺楼饯别校书叔云》,分析此诗与前两首诗在思想内容方面的异同。

★深程导航方法讲解1.送别诗特点送别对象、送别地点、送别方式、送别意象2.送別诗的鉴赏方法读诗歌、明诗意、人诗境、悟诗情3.诗词鉴赏《送杜少府之任蜀州》《宣州谢胧楼饯別校书叔云》(1)意疏通思想(2)内容解读(3)对比阅读★课程解读题目形式:客观题、主观题课程要点:诗意理解、思想情感把握能力要求:理解能力、迁移能力★题目示例1.《送杜少府之任蜀州》表达了诗人怎样的思想感情?2.《鲁郡东石门送杜二甫》《渡荆门送别》都运用了借景抒情的手法,但思想内容却有差别,请简要分析。

★基础热身自魏晋六朝开始,越来越多的读书人出于追求理想、干谒交游、求仕觅宦的需要,不得不背井离乡、辞亲别友、远赴他所。

“送别”也因此成为了读书人生活中的重要仪式,并且频繁地反映在诗歌创作中。

这些以送别为主题的诗歌,或诉说依依惜别的真挚情感,或寄托未来重逢的美好期许,或抒发落拓无偶的满腔愤懑,或高唱建功立业的豪迈之歌……其独具个性的言说方式,灵活多变的表现形式,悲壮交织的情感变奏,时隔千百年,仍散发着无穷魅力,让人不自觉地想要走近、了解、融入。

品读下面四首送别诗,根据送别诗的常见要素,在横线处填入恰当的词语。

(8 分)1,渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

(王维《送元二使安西》)2. 李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

(李白《赠汪伦》)3. 青青一树伤心色,曾入几人离恨中。

为近都门多送别,长条折尽减春风。

(白居易《青门柳》)4.劳歌一由解行舟,红叶青山水急流。

日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼。

(许浑《谢亭送别》)★知识详解唐朝是一个闪耀着理想主义光芒的时代:以诗赋取士的科举制度,彻底浇灭了“门第至上”的门阀制度余烬;各阶层的士人,均可凭借诗赋进身官场、博取功名;士人们也因生正逢时,大多有着强烈的进取精神,对自身“才力”高度自负、对实现理想高度自信,甘愿背井离乡、辞亲别友,进城赶考,奔赴任所,驰骋疆场。

诗歌主题情感之——送别诗讲解及练习题一、送别诗古代由于交通不便,通讯极不发达,亲人朋友之间往往一别数载难以相见,故古人特别看重离别。

离别之际,人们往往设酒饯别,折柳相送,有时还要吟诗话别,因此离情别绪就成为古代文人一个永恒的主题。

1.形式标志:标题中有“送”或“别”等字眼;2.基本主题(心情):寂寥孤单;依依不舍的留念;情深意长的勉励;别后的想象、担忧。

3.感情色彩:依恋与不舍——低沉哀婉,伤感惆怅;安慰与祝愿——旷达刚健,乐观向上。

【练习题】(一)送别范澄酒尽津鼓喧,风生浦帆乱。

山回不见君,夕阳在沙岸。

【注释】津鼓:古时渡口客船启行,鸣鼓催客。

1.前两句描述了怎样的场景?2.第四句运用了借景抒情的手法,请加以赏析。

【答案】1.渡口催人启行的鼓声喧舞,风起后,客船帆影纷乱,描述了紧张忙碌的送别场景。

2.夕阳的余晖铺洒在沙岸上,借寂寥之景抒发孤独落寞之情。

(二)岭上逢久别者又别权德舆十年曾一别,征路此相逢。

马首向何处?夕阳千万峰。

1.这首诗前两句在看似平淡的叙述中流露出了________________之情。

(2分)2.从情景交融的角度,分析这首诗最后一句的妙处。

(4分)【答案】1.示例:(久别重逢的)惊喜。

2.示例:通过描写夕阳余晖映照着千万山峰的景象,表达了诗人即将与友人又别的伤感之情以及对前途迷茫的感慨。

(三)峡口①送友人司空曙峡口花飞欲尽春,天涯去住②泪沾巾。

来时万里同为客,今日翻成送故人。

【注】①峡口:两山夹水的地方,这里指长江出蜀的险隘。

②去住:指走的人和留的人。

1.“峡口花飞欲尽春”交代了送别的_______和_________。

“花飞欲尽春”这一景象在诗中有什么作用?(3分)2.这首诗抒发了作者送别友人时的__________之情。

“天涯去住泪沾巾”和王勃《送杜少府之任蜀川》中“无为在歧路,儿女共沾巾”,表达的感情有什么不同?(3分)【答案】1.(3分)地点季节渲染了凄凉忧伤的氛圉,烘托了诗人的惆怅之情。

中考古诗鉴赏之送别诗鉴赏专题讲解版【资料链接】一、古人由于道路崎岖难行,交通工具落后,一别动辄多年,再会难期,因而古人更重离别。

古人出行原因大体可分为赴考、出使、迁谪(宦游)、征戎、商旅、归隐等。

二、送别诗的诗题特点:送别诗诗题往往是“送××(多写其名,也有官职加人名的)归(之、游、还、入、赴、迁等)某地”“留别(别)×ד/”赠××”唐代许多诗人在诗题中往往并不记具体的离别的对方。

如李白《渡荆门送别》、《送友人》、《梦游天姥吟留别》、《金陵酒肆送别》、《送友人入蜀》、《白雪歌送友人》等。

三、送别诗中的意象【空间意象】1、长亭——是古人在大道上专为行人休息所设的亭子,人们常在长亭送别,从而使得长亭这一自然景观常常出现在与送别有关的作品中。

2、谢亭——又名谢公亭,在宣城北面,是南齐诗人谢眺任宣城太守时所建,他曾在此送别朋友范云,后来谢亭就成了宣城的送别之地,3、灞陵亭——在长安东南三十里处,那里原有一条灞水,又因汉文帝葬在那里,遂称灞陵,唐代时人们送朋友出长安,常在那里分手;4、南浦——古人水边送别并非只在南浦,但由于长期的民族文化浸染,南浦已成为水边送别之地的一个专名了。

5、劳劳亭——是一座始建于三国东吴时期的著名历史古迹,自古以来即是来往其地行人分别、相送的场所,历代文人骚客亦多以之为题写作赋诗,而其中尤以唐代大诗人李白所作《劳劳亭》一诗最为著名。

【时间意象】1、黄昏:把离别与夕阳、日暮联系在一起,表达浓浓的离情,如孟浩然在《宿建德江》中所说的“移舟泊烟渚,日暮客愁新”。

2、月夜:月光给人的感觉是朦胧、迷离、苍凉的,这与深邃悠长、委婉忧伤的离情别绪是一致的;再则,月亮含有思乡、思亲、多情的象征义,因而诗人常借月抒怀。

如“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”3、秋:“自古逢秋悲寂寥”,古人在对秋景的注视中感觉到时光的流逝,感受到人生的短暂和易老,“秋”能使志士失志,对现实失望,对前途悲观。

中考复习诗歌分类鉴赏惜别送别类【考点分析】赠友送别诗是古诗词中的一个大类。

古人由于道路崎岖难行,交通工具落后,一别动辄数年,再会难期,因而古人尤重离别。

士大夫们送别,不光是备酒饯行,折柳相送,还常常写诗互赠,以表达离愁别绪。

这类诗歌大多缠绵凄切,充满感伤情调。

在艺术手法上大多是采用寓情于景,情景交融的抒情方式,也借助于想象、联想塑造形象。

关于送别诗的作法,《诗法家数》曾作过如下归纳:“第一联叙题意趣;第二联说人事,或叙别,或议论;第三联说情景,或带思慕之情;第四联说何时再会,或嘱托,或期望。

”●思想内容并不是送别诗表达的思想感情都是千篇一律地抒写惜别伤感之情。

下面对送别诗歌思想内容作一较为具体的概括,大致可分为以下七种情况:1、依依惜别的感伤之情《送杜少甫之任蜀州》王勃城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

诗中第二句“风烟望无津”一句,用“风烟”、“望”两个词把相隔千里的秦、蜀两地连在一起。

自长安遥望蜀川,视线为迷蒙的风雨所遮,间接表现了依依惜别的感伤之情。

2、体贴入微的宽慰还以上面那首诗为例。

诗人在第二句中流露伤感之意后,在后面三联中感情基调立即有了变化,作者宽慰朋友,这次离别只是客中之别,只要彼此心相连,即使远隔千山万水,不就好像近邻一样吗?这首诗极尽宽慰之意,成为温暧孤独的心灵鸡汤。

3、前路珍重的殷勤祝愿《送元二使安西》王维渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

同样有一般送别的惜别之情,但因朋友“西出阳关”是壮举,所以诗中不见伤感之意,只是在“西出阳关无故人”的想象中包含了诗人的友人前路珍重的殷勤祝愿。

4、前途艰险的担忧《送杜十四之江南》孟浩然荆吴相接水为乡,君去春江正淼茫。

日暮征帆何处泊,天涯一望断人肠。

诗的第三句撇景入情,朋友刚出发,便想到“日暮征帆何处泊”,春江渺茫,征帆一叶该停泊在哪里呢?在依依惜别中表现了诗人对友人艰险前途的担忧。

古代诗歌鉴赏——送别诗(一)岭上逢久别者又别权德舆十年曾一别,征路此相逢。

马首向何处?夕阳千万峰。

1.这首诗前两句在看似平淡的叙述中流露出了之情。

(2分)2.从情景交融的角度,分析这首诗最后一句的妙处。

(4分)答案:1.示例:(久别重逢的)惊喜。

2.示例:通过描写夕阳余晖映照着千万山峰的景象,表达了诗人即将与友人又别的伤感之情以及对前途迷茫的感慨。

(二)峡口①送友人司空曙峡口花飞欲尽春,天涯去住②泪沾巾。

来时万里同为客,今日翻成送故人。

【注】①峡口:两山夹水的地方,这里指长江出蜀的险隘。

②去住:指走的人和留的人。

1.“峡口花飞欲尽春”交代了送别的和。

“花飞欲尽春”这一景象在诗中有什么作用?(3分)2.这首诗抒发了作者送别友人时的 _ _ 之情。

“天涯去住泪沾巾”和王勃《送杜少府之任蜀川》中“无为在歧路,儿女共沾巾”,表达的感情有什么不同?(3分)答案:1.(3分)地点季节渲染了凄凉忧伤的氛圉,烘托了诗人的惆怅之情。

2.(3分)惜别司空曙惆怅伤感王勃乐观旷达(三)移家别湖上亭戎昱好是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。

黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声。

1.诗人“别湖上亭”时触动他情思的景物有哪些?3分)2.请赏析诗歌的三四句“黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声”。

(3分)答案:1.春风、柳条、藤蔓、黄莺(至少三个,每个1分)。

2.这两句运用了拟人的手法,移情于物(1分),表达了诗人依依惜别之情。

(2分)(四)谢亭送别许浑劳歌一曲解行舟,红叶青山水急流。

日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼。

【注】①劳歌:送别歌。

1.诗歌第二句的写法有什么特点?请结合表达效果作简要分析。

(2分)2.用自己的话概括诗歌最后两句所写景色的特点,并说说表达了诗人怎样的情感。

(4分)答案:1.用“红”对“青”,色彩鲜艳,红叶与青山相映成趣。

(或静的山与急湍的水对比,动静结合,充满情趣。

)2.写了凄黯(凄清)之景,表达了诗人伤感、惆怅的情感。

(五)送人之松江宋·俞桂西风萧瑟入船窗,送客离愁酒满缸。

古代诗歌鉴赏——送别诗(一)岭上逢久别者又别权德舆十年曾一别,征路此相逢。

马首向何处?夕阳千万峰。

1.这首诗前两句在看似平淡的叙述中流露出了之情。

(2分)2.从情景交融的角度,分析这首诗最后一句的妙处。

(4分)答案:1.示例:(久别重逢的)惊喜。

2.示例:通过描写夕阳余晖映照着千万山峰的景象,表达了诗人即将与友人又别的伤感之情以及对前途迷茫的感慨。

(二)峡口①送友人司空曙峡口花飞欲尽春,天涯去住②泪沾巾。

来时万里同为客,今日翻成送故人。

【注】①峡口:两山夹水的地方,这里指长江出蜀的险隘。

②去住:指走的人和留的人。

1.“峡口花飞欲尽春”交代了送别的和。

“花飞欲尽春”这一景象在诗中有什么作用?(3分)2.这首诗抒发了作者送别友人时的 _ _ 之情。

“天涯去住泪沾巾”和王勃《送杜少府之任蜀川》中“无为在歧路,儿女共沾巾”,表达的感情有什么不同?(3分)答案:1.(3分)地点季节渲染了凄凉忧伤的氛圉,烘托了诗人的惆怅之情。

2.(3分)惜别司空曙惆怅伤感王勃乐观旷达(三)移家别湖上亭戎昱好是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。

黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声。

1.诗人“别湖上亭”时触动他情思的景物有哪些?3分)2.请赏析诗歌的三四句“黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声”。

(3分)答案:1.春风、柳条、藤蔓、黄莺(至少三个,每个1分)。

2.这两句运用了拟人的手法,移情于物(1分),表达了诗人依依惜别之情。

(2分)(四)谢亭送别许浑劳歌一曲解行舟,红叶青山水急流。

日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼。

【注】①劳歌:送别歌。

1.诗歌第二句的写法有什么特点?请结合表达效果作简要分析。

(2分)2.用自己的话概括诗歌最后两句所写景色的特点,并说说表达了诗人怎样的情感。

(4分)答案:1.用“红”对“青”,色彩鲜艳,红叶与青山相映成趣。

(或静的山与急湍的水对比,动静结合,充满情趣。

)2.写了凄黯(凄清)之景,表达了诗人伤感、惆怅的情感。

(五)送人之松江宋·俞桂西风萧瑟入船窗,送客离愁酒满缸。

要记此时分袂处,暮烟微雨过松江。

别董大唐·高适千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君?[注]袂:袖子。

诗中“分袂”是分别的意思。

1.《送人之松江》所写送别的季节是,《别董大》所写送别的季节是。

(2分)2.请赏析这两首送别诗所表达的不同情感。

(4分)答案:1.秋季、冬季2.前诗通过写西风烟雨等环境和借酒消愁,来表现诗人离别时沉重、悲伤的情绪,后诗通过劝勉朋友天下到处有知己,来表现诗人离别时乐观旷达的胸襟。

(六)古离别晴烟漠漠柳毵毵①,不那②离情酒半酣。

更把玉鞭云外指,断肠春色在江南。

【注释】(1)漠漠,弥漫;毵毵(sān),柳叶纷披下垂的样子。

(2)不那,同“不奈”,即无奈。

1.首句写景,请合理运用想象,用生动优美的语言来描绘这一画面。

(3分)_______________________________________________________________________________ 2.请概括本诗的主要内容和情感。

(3分)___________________________________________________________________________ __ 答案:1.春光明艳,淡淡的烟岚弥漫晴空,垂柳柔条迎风轻拂。

2.作者通过描述在春意盎然的景色中设宴置酒与友人分别的情景,表达一种淡淡的惜别之情。

(七)送沈子福归江东王维杨柳渡头行客稀,罟师荡桨向临圻。

惟有相思似春色,江南江北送君归。

1.第一、二句诗中,哪些意象是暗示送别内容的意象?(3分)2.第三句历来备受赞赏,请简要赏析。

(3分)1.杨柳,古人有折柳送别的习俗;渡头,送客;罟师,船夫,桨,开桨即起程;临圻,交代所去之地(1个一分,写出3个即可)2.第三句运用比喻的修辞(奇特的想象),把相思之情比喻成春色,生动形象地表达了诗人依依不舍的眷恋之情。

(八)送魏二王昌龄醉别江楼橘柚香,江风引雨入舟凉。

忆君遥在潇湘月,愁听清猿梦里长。

1.诗中点明送别季节的词语是,“醉别”表达了作者的心情。

(2分)2.三、四两句诗,明人陆时雍《诗镜总论》云:“代为之思,其情更远。

”请作具体分析。

(4分)答案:1.橘柚香惜别知音,借酒浇愁2.由眼前情景转为设想对方抵达后的孤寂与愁苦,(2分)通过想象拓展意境,使主客双方惜别深情表达得更为深远。

(2分)(九)丹阳送韦参军严维丹阳郭里送行舟,一别心知两地秋。

日晚江南望江北,寒鸦飞尽水悠悠。

1.古人认为“秋”字用得好,你认为好在哪里?(3分)2.第三、四句,诗人用第一人称“我”写送别友人后怎样的情景?这一情景给人怎样的感触?(3分)答案:1. “秋”字,表面上写时令(1分),实际上却是表达人的情绪。

萧瑟的秋景增添了离情别绪。

(2分)(意思对即可。

)2.直到傍晚,我还在江畔,望着江北,江面上寒鸦也飞尽了,只剩下悠悠江水流向远方。

(2分)这一情景给人以孤独、寂静、空虚的感触。

(1分)(十)重送裴郎中贬吉州【唐】刘长卿猿啼客散暮江头,人自伤心水自流。

同作逐臣君更远,青山万里一孤舟。

1.试分析“人自伤心水自流”一句中两个“自”字的妙处。

(2分)2.尾句以景作结,写了什么景色?抒发了怎样的感情?(4分)参考答案:1.两个“自”字表现出诗人有情而流水无情,更衬托出诗人别离时的伤感之情。

2.末句描绘了在连绵万里的青山间一艘小船独自远去的情景,体现了友人别离后的孤寂,表达了作者对友人的惜别之情。

(十一)别滁欧阳修花光浓烂柳轻明,酌酒花前送我行。

我亦且如常日醉,莫教弦管作离声。

[注] 滁即滁州,欧阳修于1045年八月被贬为滁州(今安徽滁县)知州,在滁州做了两年多的地方官。

1048年,改任扬州知州,这首《别滁》诗就是当时所作。

1.从一、二两句中能看出诗中描写的是什么季节?用自己的语言描绘这两句诗所展现的画面。

(3分)2.这首诗表达了诗人什么情感?(2分)答案:1.春天阳光明媚、花开浓艳、绿柳在清风中轻摇的美景。

2.表达出诗人强为欢颜、内心伤痛的别离之情。

(十二)柳枝词郑文宝亭亭画舸系春潭,直到行人酒半酣。

不管烟波与风雨,载将离恨过江南。

1.这首诗歌抒发了怎样的感情?(2分)2.“载将离恨过江南”一句很有特色,请简要赏析。

(4分)答案:1.这首诗抒发了离愁别恨。

2.诗歌不说画舸将怀着离恨的行客载过江南,却说“载将离恨过江南”,(1分)将离恨拟人化了,化虚为实,(1分)把无形的离恨写成有体积,有重量的可见可触的事物。

(2分)(十三)南浦别白居易南浦凄凄别,西风袅袅秋。

一看肠一断,好去莫回头。

1. 诗的前两句,不仅点出送别的和,而且以景衬情,渲染出浓厚的。

(3分)2.前人认为,“看”字看似平常,实际上非常传神,它能真切透露出抒情主人公的形象。

试分析。

(3分)答案:1.时间地点离情别绪2.看,在诗中指回望(1分)。

离人孤独地走了,还频频回望,每一次回望,都令自己肝肠寸断。

(1分)此字让我们仿佛看到抒情主人公泪眼朦胧,想看又不敢看的形象(1分)附:送别诗鉴赏古代由于交通不便,通讯极不发达,亲人朋友之间往往一别数载难以相见,故古人特别看重离别。

离别之际,人们往往设酒饯别,折柳相送,有时还要吟诗话别,因此离情别绪就成为古代文人一个永恒的主题。

因各人的情况不同,故送别诗所写的具体内容及思想倾向往往有别。

有的直接抒写离别之情,有的借以一吐胸中积愤或表明心志,有的重在写离愁别恨,有的重在劝勉、鼓励、安慰,有的兼而有之。

1.形式标志:标题中有“送”或“别”等字眼;2.基本主题:依依不舍的留念;情深意长的勉励;坦陈心志的告白;别后情境的想象、担忧与对友人的思念。

3.感情色彩:依恋与不舍——低沉哀婉,伤感惆怅;安慰与祝愿——旷达刚健,乐观向上。

4.送别诗常见意象:①杨柳、杨花或柳絮。

由于“柳”、“留”谐音,常以折柳相赠来寄托依依惜别之情。

②春草如李煜《清平乐》:“离恨恰如春草,更行更远还生。

”以远接天涯、绵绵不尽、无处不生的春草,来比喻离别的愁绪。

③水如李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》:“孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

”那送别之情就如一江春水浩浩荡荡向东流去,连绵不断。

④春色王维在《送沈子福归江东》中对朋友相思的比喻更有意思。

“杨柳渡头行客稀,罟师荡桨向临圻。

惟有相思似春色,江南江北送君归。

”在这首诗中作者把对朋友的惜别之情,比作遮挡不住的江南江北的春色,想象非常新鲜,化抽象的感情为具体的意象。

⑤送别之地中国古典诗歌中有许多地方表示送别,此后也就成为专有的送别之地。

如“长亭”,它是陆上的送别之地。

李白《菩萨蛮》:“何处是归程?长亭更短亭。

”“南浦”,水边的送别之所。

除此,还有谢亭、西楼、劳劳亭等,都是著名的送别之地。