8论教养 公开课一等奖教案

- 格式:docx

- 大小:1.19 MB

- 文档页数:7

1 .理解本文的论证思路、论证方法,理解教养的内涵及教养对于个人和社会的重要性。

2 .理解本文的语言风格,揣摩重要词语的含义。

一、导入新课教养,是表现在行为方式中的道德修养状况,是社会影响、家庭教育、学校教育、个人修养的结果。

中国是文明古国,礼仪之邦,关于“教养”,中国古时《三字经》就提到了,指的是人从小就应该习得的一种规矩,待人接物处事时的一种敬重态度。

今天我们学习利哈乔夫的《论教养》,进一步理解教养的核心内涵以及学习如何做一个有教养的人。

【教学提示】设计学生感兴趣的话题,引起学生的思量和关注,为学生更好地学习本文奠定基础。

二、教学新课目标导学一:初读课文,理清层次1 .指导学生朗读课文。

朗读指导:抓住议论性的句子,把握作者的观点,理解观点和材料之间的关系。

2 .小组讨论。

给课文划分层次,理清作者思路,理解议论文结构的普通特点。

明确:第一部份(1—2):开门见山,引入论题——良好的教养。

第二部份(3—12) :把有无教养的表现进行对照,指出教养的思想核心是尊重他人。

第三部份(13—17) :剖析优雅风度,指出一切优雅风度的基础其实是一种关照态度。

第四部份(18):总结全文,点明我们必须以尊重的态度对待别人。

目标导学二:再读课文,理解内容和段落之间的关系指导学生阅读课文,把握段落之间的关系,句子的含义,本文的语言风格。

1.细读1—2 段,思量第1 段有什么作用。

明确:直接引入论题——教养,用递进复句强调,“良好的教养”的养成更主要的是“得之于自身”,为下文的论述张本。

2.速读3—12 段,思量以下问题。

(1)第3 段有什么作用?明确:承上起下的过渡作用。

(2)说一说第4 段与5—10 段之间的关系。

明确:总说与分说的关系。

(3)有无教养的本质区别是什么?明确:是否从心里愿意尊重别人,也善于尊重别人。

(4)作者列举了有教养的人的哪些具体表现?明确:不自吹自擂;珍惜别人的时间;重承诺;稳重随和。

(5)4—10 段先谈“无教养”的例子,11—12 段再谈“有教养”的表现,这样写有什么好处?明确:把有无教养进行对照,是非曲直不言而喻,引人深思,也启迪了人们在生活中应如何做到有教养。

8.《论教养》优质公开课一等奖教学设计教学设计:《论教养》优质公开课一、教学目标:1.了解《论教养》的主要内容及其对教育的影响;2.学会运用《论教养》的教育理念和方法,提高教学效果;3.培养学生的自主学习和团队合作能力;4.提高学生的思辨和表达能力。

二、教学内容:1.选择《论教养》中的几个重要篇章进行阅读和讨论;2.运用《论教养》中的教育理念和方法,设计相关的教学活动。

三、教学活动:1. 导入:教师引导学生回顾上节课学习的内容,并提出与《论教养》相关的问题,激发学生的思考和讨论。

2. 阅读与讨论:学生分成小组,每个小组选择一章或几篇《论教养》进行阅读,并讨论以下问题:- 作者阐述的教育理念有哪些?你赞同哪些理念?为什么?- 作者提出的教育方法有哪些?你觉得这些方法对教学有何影响?- 你在学习上有哪些问题和困惑?如何运用《论教养》的理念和方法解决这些问题?3. 小组展示:每个小组从讨论中选出代表,进行小组展示。

展示时,小组成员可以轮流发言,介绍他们的讨论结果和心得体会。

4. 教师点拨:教师根据小组展示的内容,对学生的思考和讨论进行点拨和引导。

重点强调作者的教育理念和方法对教学的重要性,并鼓励学生积极运用。

5. 教学活动设计:根据学生的学习需求和教学内容,设计几个教学活动,如小组讨论、角色扮演、问题解决等,促进学生的自主学习和团队合作能力。

6. 学生展示和评价:学生在教学活动中展示自己的学习成果,如作品展示、口头报告等。

并进行同学评价,对优秀的展示进行表彰和肯定。

7. 总结回顾:教师与学生一起对本节课的学习进行总结和回顾,强调《论教养》的重要性和对教育的影响。

四、教学评价:1.学生小组展示的内容和质量;2.学生在教学活动中展示的自主学习和团队合作能力;3.学生在讨论中的表达和思维能力;4.学生的作品和口头报告的质量;5.学生对《论教养》的理解和运用能力。

五、教学资源:1.《论教养》课本及相关参考资料;2.多媒体设备和投影仪;3.小组讨论和展示所需的材料。

8《论教养》一等奖优质公开课一、教学内容二、教学目标1. 知识与技能:能够正确地朗读课文,理解课文的主要内容,掌握重点词语的意思。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,学会从文中提取关键信息,提高阅读理解能力。

三、教学难点与重点重点:正确朗读课文,理解课文内容,掌握重点词语的意思。

四、教具与学具准备1. 教具:课件、黑板、粉笔、教学卡片。

2. 学具:课本、练习本、文具。

五、教学过程1. 导入新课情景引入:教师播放一段关于教养的短片,引导学生思考教养在日常生活中的重要性。

问题引导:同学们,你们认为什么是教养?为什么说教养在日常生活中的重要性呢?2. 自主学习学生自主阅读课文,理解课文内容,标记不理解的词语和句子。

3. 合作探讨教师组织学生分组讨论,共同解决自主学习过程中遇到的问题。

4. 讲解分析教师针对学生的讨论结果,讲解课文内容,重点解释教养的含义和培养良好教养的方法。

5. 实践演练教师设计情景,让学生在课堂上实践所学,如礼貌用语、排队等候等。

6. 随堂练习教师布置练习题,让学生巩固所学知识,如造句、连线等。

8. 布置作业课后作业:请同学们结合课文内容,写一篇关于如何培养良好教养的短文。

六、板书设计教养的重要性培养良好教养的方法七、作业设计1. 题目:结合课文内容,写一篇关于如何培养良好教养的短文。

2. 答案:略。

八、课后反思及拓展延伸重点和难点解析一、教学内容二、教学目标本节课的教学目标有三个:1. 知识与技能:能够正确地朗读课文,理解课文的主要内容,掌握重点词语的意思。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,学会从文中提取关键信息,提高阅读理解能力。

三、教学难点与重点四、教具与学具准备教具包括课件、黑板、粉笔、教学卡片。

学具包括课本、练习本、文具。

五、教学过程1. 导入新课教师可以通过播放一段关于教养的短片,引导学生思考教养在日常生活中的重要性。

然后提出问题,如“同学们,你们认为什么是教养?为什么说教养在日常生活中的重要性呢?”2. 自主学习学生自主阅读课文,理解课文内容,标记不理解的词语和句子。

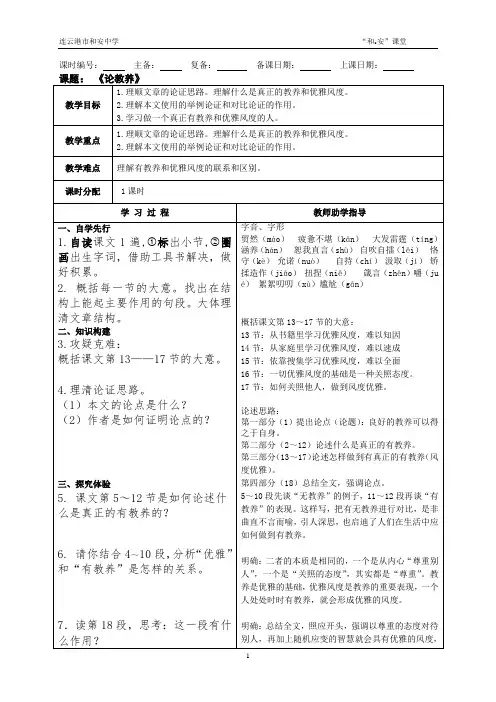

第8课*论教养【教学目标】1.理解文章的主要内容,理清文章的思路。

2.把握作者的观点,学习运用多种论证方法论证观点的写法。

3.激发学生做一个有教养的人,以尊重的态度对待别人。

【教学重点】把握作者的观点,学习运用多种论证方法论证观点的写法【教学难点】激发学生做一个有教养的人,以尊重的态度对待别人。

【情境导入】同学们,如何做一个有教养的人,这不是一两句话能说得清楚的,但我们往往会感受到,当见一个人第一面后便能自己得出结论,这个人谈吐方面如何,做事态度如何等等,这就涉及了教养的问题。

到底怎样才能做到有教养呢?今天我们要学习的课文《论教养》告诉我们其中的答案。

【新课解读】一、速读课文,理清文章结构速读提示及要求:1.了解作者,画出字词,读准字音,辨清字形。

2.对课文进行圈点批注,找出本文论点。

3.理清本文的思路。

明确:1.积累字词(1)作者名片:德米特里·谢尔盖耶维奇·利哈乔夫(1906—1999),20世纪苏联著名的知识分子之一,政治家、作家、文艺理论家和基督教活动家。

1946-1953年,在列宁格勒大学任教授。

1971年,被推举为苏联科学院(现俄罗斯科学院)院士。

作为文化大师,他把他的一生都献给了他的祖国,成为20世纪俄罗斯的知识象征。

(2)重点字词:贸.然(mào)涵.养(hán)恪.守(kè)自持.(chí)汲.取(jí)遵循.(xún)箴.言(zhēn)尴尬.(ɡà)贤.达(xián)大发雷霆.(tínɡ)随心所欲.(yù)一意孤.行(ɡū)自吹自擂.(léi)矫揉.造作(róu)附庸.风雅(yōnɡ)扭.捏作态(niǔ)絮.絮叨叨(xù)随机应.变(yìnɡ)(3)理解词义。

贸然:轻率地,不加考虑地。

恪守:严格遵守。

箴言:劝诫的话。

箴,劝告、劝诫。

论教养》优质公开课一等奖教学设计-论教养教学设计一等奖论教养》是一篇探讨教养的文章,教学目标是帮助学生掌握文章的中心论点,研究文章的论证思路和方法,以及努力改正没有教养的行为,研究做个有教养的人。

教学重点在于理解作者的观点,梳理文章的论证思路,以及理解本文使用的举例论证和对比论证的作用。

学生需要研究本文举例论证时举例加分析的具体论证思路。

在课堂上,老师会通过谈话导入新课,出示目标,检查预等方式引导学生进入研究状态。

接着,学生会初读课文,理清作者的思路,找出文章的论题,划分文章结构层次,并概括层意。

然后,学生会深入研读文本,探究教养的本质和具体表现。

在文章中,作者认为教养首先体现在家庭中,一个人是否真正有教养,要看他在自己家里,在自己亲属之间的表现。

不拘小节的表现更真实,从家庭入手就能看出一个人是否真正做到了有教养,而不仅仅是表象。

同时,文章也列举了没有教养的表现,如懒得帮助疲惫不堪的妻子刷洗餐具,动不动就对妻子儿女大发雷霆,对自己亲人的性格、心理缺乏了解,把接受父母的关爱看作理所当然的事情等。

相反,一个有教养的人表现在从心里愿意尊重别人,也善于尊重别人,对别人一律谦让和礼让,待人处事绝不会自吹自擂,懂得珍惜别人的时间,允诺别人的事一定尽力去做,无论何时何地,言行举止都始终如一,稳重随和等方面。

有无教养的本质区别就在于是否从心里愿意尊重别人,也善于尊重别人。

通过本课的研究,学生将掌握文章的中心论点,研究文章的论证思路和方法,并努力改正没有教养的行为,研究做个有教养的人。

作者在文章中通过大量的例子和现象来论证“有教养”和“优雅风度”的表现,使读者更能够理解和认同作者的观点。

2)对比论证。

作者通过对比“有教养”和“无教养”,以及“优雅风度”和“错误观点”,突出了真正的有教养和优雅风度的本质,使读者更清晰地认识到它们的重要性和必要性。

3)阐释论证。

作者在文章中通过对细节的阐释和深入探讨,从而更加深入地阐述了自己的观点和论证方式,使读者更加清晰地认识到有教养和优雅风度的内涵和外在表现。

初中语文九年级上册9《论教养》公开课一等奖创新教学设计(教学设计)《论教养》教材分析《论教养》是部编版九年级上册第二单元第三篇课文。

本文从日常生活小事入手,通过对“有教养"和“无教养”表现的讨论,探究了“真正的教养"和“优雅风度”的本质,行文富有浓郁的生活气息。

本单元所选的都是议论性文章,教学时既要让学生了解议论性文章的特点,把握作者的观点,还需在理清论证思路、学习论证方法的基础上培养学生的思辨能力。

教学目标1.借助旁批,明析论点,梳理作者的论证思路。

2.明确文中运用的论证方法,分析论证方法的作用。

3.联系生活,着眼小事,学做有教养之人。

教学重点1.借助旁批,明析论点,梳理作者的论证思路。

2.明确文中运用的论证方法,分析论证方法的作用。

教学难点1.联系生活,着眼小事,学做有教养之人。

教学过程创设情境,导入新课1.观看董卿采访许渊冲先生视频,说说:董卿的言行让你有什么感受?师:董卿优雅的举止、不凡的谈吐,显示了主持人良好的教养。

美人会老去,但优雅是唯一不会褪色的美。

那么你知道什么是真正的教养吗?“教养"与“风度”之间又有着怎样的内在联系呢?今天,我们就一起来学习苏联学者利哈乔夫的《论教养》一文,一起来解决这些问面吧!(板书课题)2. 从题目中你读到了哪些有效信息?论——议论文体;教养——论题。

明确学习目标1.借助旁批,明析论点,梳理作者的论证思路。

2.明确文中运用的论证方法,分析论证方法的作用。

3.联系生活,着眼小事,学做有教养之人。

作者名片利哈乔夫(1906—1999),20世纪俄罗斯著名的知识分子之一,政治家、作家、文艺理论家。

俄罗斯的20世纪,被称为利哈乔夫的世纪。

利哈乔夫被誉为“俄罗斯知识分子的良心"“俄罗斯民族的良心”被俄罗斯前总统叶利钦称为是唯一没有污点的人。

"论之有纲——寻论点快速浏览课文,结合旁批,思考并整合文章的中心论点。

温馨提示:⑴论点是表明作者观点的、完整的、陈述性的语句。

最新部编版九年级语文上册《8* 论教养》【市级优质课一等奖教案】

教学目标:

知识与技能:通读课文,理解课文内容,明确作者观点。

过程与方法:学习本文铺排举例说理的方法和格言式的语言。

情感、态度与价值观:联系自己的人生,思考教养的真谛,做一个有教养的人。

学习重点:理清文章的层次,明确作者的观点。

学习难点:赏析本文铺排举例说理的方法和格言式的语言。

学法指导:自主学习法;合作交流法。

教学过程:

一、情景导入生成问题

经常听见有人在骂:“你真是没教养!”那么,教养是什么呢?教养来自哪里?体现在哪里?教养,离我们有多远呢?教养和礼貌、教养和风度之间存在什么样的联系?今天,我们就走进利哈乔夫的《论教养》,去一探究竟。

二、自我研学生成新知

步骤一知识梳理夯实基础

1.文学常识

作者简介:利哈乔夫(1906—1999) ,20 世纪俄罗斯著名的知识分子之一,政治家、作家、文艺理论家和基督教活动家。

他生于圣彼得堡,目睹了十月革命。

17 岁时进入大学学习人类学与语。

论教养获奖教案引言:教育是社会发展的基石,而教养则是培养孩子品德和行为习惯的重要手段。

良好的教养能够培养出有素质和良好价值观的下一代,对于个人和社会的发展具有重要意义。

因此,本文将聚焦于教养获奖教案,探讨如何通过优秀的教养方法使教育更加有效,并培养学生积极向上的品格。

第一部分:教养的重要性教养是一种行为和态度的塑造过程,旨在引导孩子正确行为的价值观和健康的生活方式。

良好的教养能够帮助孩子发展正确的价值观和社会技能,使他们成为自律、道德和负责任的人。

教育家和心理学家普遍认为,教养对孩子的全面成长具有决定性的影响。

因此,教养获奖教案作为一种重要的教育方式,受到了广泛关注。

第二部分:教养获奖教案的特点教养获奖教案的特点在于通过奖励机制激励学生良好的行为和品德,帮助他们形成积极向上的生活习惯。

相对于传统的惩罚教育方式,教养获奖教案更加注重建立正向激励和奖励机制,激发学生的潜力和主动性。

教养获奖教案通过奖励学生积极的行为,如课堂纪律的遵守、团队合作的表现等,激励学生获得自豪感和成就感。

第三部分:教养获奖教案的实施方法实施教养获奖教案需要合理安排和优化课堂教学,以下是几种有效的方法:1. 设定合理的目标和标准:教师应该设定明确的目标和标准,鼓励学生努力工作并表现出色。

这可以通过明确的教学目标和评价标准来实现。

2. 建立奖励体系:教师可以设立奖励体系,根据学生的表现设立相应的奖励。

奖励可以是实物奖励、表扬信、班级荣誉等,激励学生积极参与和努力学习。

3. 激发学生自主性:教师应该鼓励学生发挥主动性,并为他们提供适当的选择和自主决策的机会。

通过培养学生的自主性,他们可以更好地掌握自己的学习过程和发展潜能。

4. 培养团队合作:教师可以通过团队合作的方式鼓励学生相互帮助,培养他们的合作精神和团队意识。

定期评选出表现优秀的团队,给予他们相应的奖励,激励学生们更加团结协作。

5. 建立家校互动:教育并非单方面的工作,家长在教育过程中起着重要的作用。

8论教养1.理解本文的论证思路、论证方法,理解教养的内涵及教养对于个人和社会的重要性。

2.理解本文的语言风格,揣摩重要词语的含义。

一、导入新课教养,是表现在行为方式中的道德修养状况,是社会影响、家庭教育、学校教育、个人修养的结果。

中国是文明古国,礼仪之邦,关于“教养”,中国古时《三字经》就提到了,指的是人从小就应该习得的一种规矩,待人接物处事时的一种敬重态度。

今天我们学习利哈乔夫的《论教养》,进一步理解教养的核心内涵以及学习如何做一个有教养的人。

【教学提示】设计学生感兴趣的话题,引发学生的思考和关注,为学生更好地学习本文奠定基础。

二、教学新课目标导学一:初读课文,理清层次1.指导学生朗读课文。

朗读指导:抓住议论性的句子,把握作者的观点,理解观点和材料之间的关系。

2.小组讨论。

给课文划分层次,理清作者思路,理解议论文结构的一般特点。

明确:第一部分(1—2):开门见山,引入论题——良好的教养。

第二部分(3—12):把有无教养的表现进行对比,指出教养的思想核心是尊重他人。

第三部分(13—17):剖析优雅风度,指出一切优雅风度的基础其实是一种关照态度。

第四部分(18):总结全文,点明我们必须以尊重的态度对待别人。

目标导学二:再读课文,理解内容和段落之间的关系指导学生阅读课文,把握段落之间的关系,句子的含义,本文的语言风格。

1.细读1—2段,思考第1段有什么作用。

明确:直接引入论题——教养,用递进复句强调,“良好的教养”的养成更主要的是“得之于自身”,为下文的论述张本。

2.速读3—12段,思考以下问题。

(1)第3段有什么作用?明确:承上启下的过渡作用。

(2)说一说第4段与5—10段之间的关系。

明确:总说与分说的关系。

(3)有无教养的本质区别是什么?明确:是否从心里愿意尊重别人,也善于尊重别人。

(4)作者列举了有教养的人的哪些具体表现?明确:不自吹自擂;珍惜别人的时间;重承诺;稳重随和。

(5)4—10段先谈“无教养”的例子,11—12段再谈“有教养”的表现,这样写有什么好处?明确:把有无教养进行对比,是非曲直不言而喻,引人深思,也启迪了人们在生活中应如何做到有教养。

3.速读13—17段,思考以下问题。

(1)第13段作者批驳的错误观点是什么?明确:优雅风度就是矫揉造作,是出于无聊,是附庸风雅,是毫无意义的扭捏作态。

(2)作者是如何批驳这一错误观点的?明确:作者提出了一个正确的观点:一切优雅风度的基础其实是一种关照态度。

并对这一态度进行阐述:一个人不应该妨碍他人的生活,要让大家都有良好的自我感觉。

并以吃饭和日常生活中的举止为例论述如何关照他人,具有优雅风度。

最后得出结论:优雅是重视行为举止的内涵,是以慎重的态度对待世界。

这样上述的错误观点就不攻自破了。

(3)请你结合4—10段,分析“优雅”和“有教养”是怎样的关系。

明确:二者的本质是相同的,一个是从内心“尊重别人”,一个是“关照的态度”,其实都是“尊重”。

教养是优雅的基础,优雅风度是教养的重要表现,一个人处处时时有教养,就会形成优雅的风度。

4.读第18段,思考:这一段有什么作用?明确:总结全文,照应开头,强调以尊重的态度对待别人,再加上随机应变的智慧就会具有优雅的风度,给人以启迪。

目标导学三:品味重点句子,理解语言特色说一说下面两个句子中加点词语的作用。

(1)我不敢贸然提供有关教养的“处方..”,因为我不认为自己是教养完美的典范。

(2)有教养的人对别人一律..接触的人年长还是年幼,是社会贤达还是平..谦让和礼让,无论民百姓。

明确:(1)运用比喻的修辞手法,用“处方”比喻让人们拥有教养的独特的方法,用语生动形象。

(2)“一律”和“无论”强调了有教养的人从内心深处尊重别人,对人们的谦让和礼让是无条件的。

目标导学四:小结整合本文透过众多“有教养”及“无教养”的现象,探究“真正的教养”和“优雅风度”的本质。

思路清晰,从讨论教养本身,到剖析教养的重要表现——优雅风度。

又运用了许多格言式的句子,论述充分,引人深思。

目标导学五:学以致用1.结合在学校的学习生活,请你举出我们身边的“无教养”的表现。

2.结合自己的实际生活,谈一谈如何做一个有教养的人。

三、板书设计论教养利哈乔夫(1—2)提出问题:“良好的教养”的养成“得之于自身”(3—12)分析教养的思想核心是尊重他人(13—17)阐述一切优雅风度的基础其实是一种关照态度(18)强调优雅风度的获得方法1.这篇议论文文字浅近,说理透彻,以学生自主学习为主。

22范进中举1.把握小说故事情节,认识小说所反映的社会生活。

2.感知艺术形象,学习运用对比、夸张、讽刺等手法刻画人物形象。

3.品味小说语言,领会讽刺艺术的魅力。

4.了解吴敬梓及其代表作《儒林外史》的相关文学常识。

一、导入新课1.请同学们朗读课文标题,分析课文题目中所流露出来的信息。

明确:人物—范进;事件—中举。

2.课文题目反映了我们古代何种现象?明确:科举制度。

科举是中国古代通过考试选拔官吏的制度。

由于采用分科取士的办法,所以叫作科举。

范进中举是不是好比今天的人考上公务员了呢?欲知究竟,让我们一起走进今天的课堂。

二、教学新课目标导学一:了解作者,了解作品吴敬梓,字敏轩,号粒民,晚年又号文木老人,安徽全椒人,清代小说家。

吴敬梓出生于一个科甲鼎盛的缙绅世家,其曾祖父和祖父两代人中,共出了六名进士。

受家族的影响,他少时热衷科举,早年入学为秀才,二十九岁时参加乡试,却因“文章大好人大怪”而遭黜落。

不过,读书生活使他显露出孤标脱俗的叛逆个性。

特别是在他的父亲去世后,近房中不少人觊觎遗产,使他得以认清科甲世家的虚伪和卑劣。

吴敬梓性情豁达,不善治家,不上十年,就将遗产消耗一空。

经历了由富到贫之变后,他饱尝了世态炎凉,体察到士大夫阶层的种种堕落与无耻,看清了清王朝统治下政治的腐败与社会的污浊。

正因为其个人经历,使他对当时儒生的生活和精神状态之弊病有了深刻的了解,写下了著名的讽刺小说《儒林外史》。

《儒林外史》:我国文学史上一部杰出的现实主义长篇讽刺小说。

全书故事情节没有一个主干,可是有一个中心贯穿其间,那就是反对科举制度和封建礼教的毒害,讽刺因热衷功名富贵而造成的极端虚伪、卑劣的社会习气,成功地展示了一幅以封建儒生的生活和精神状态为中心的十八世纪中国社会的风俗画。

【教学提示】可参考光盘教学素材做详细补充说明。

目标导学二:掌握故事情节,初步感知形象1.快速浏览课文,以最快的速度梳理出故事的情节结构,并简要概括内容。

明确:本文可分为范进中举前与中举后两个部分。

第一部分(1—2):中举前贫困的生活和卑微的社会地位。

第二部分(3—11):中举后喜极而疯及社会地位发生了显著变化。

2.范进中举前后,胡屠户、众乡邻和张乡绅对他的态度可谓是截然不同的,请同学制作明确:通过范进中举前后的对比,各色人物嫌贫爱富、趋炎附势、阿谀奉承的丑态跃然纸上。

他们对权贵阿谀奉承,对寒士白眼相加。

由此可见,读书人中举后便可享富贵,受尊敬,不中举则被人看不起。

深刻反映了当时趋炎附势的社会风气。

3.简要说说范进中举前后又有哪些变化。

明确:中举前,每日少饭食,乡试无盘缠,家贫不得已要卖鸡换米煮粥;畏惧岳父大人,对胡屠户唯唯诺诺。

中举后,高兴发疯,清醒后,对张乡绅奉迎自如,打起官腔,对胡屠户是势利虚伪。

目标导学三:深入分析人物形象,把握人物性格【分析胡屠户】1.分别找出在范进中举前后,有关胡屠户语言、行为描写的语句。

示例:中举前,范进去向胡屠户借盘费,“被胡屠户一口啐在脸上,骂了一个狗血喷头”,凶神似的样子简直令人发指。

中举后,“屠户被众人局不过,只得连斟两碗酒喝了,壮一壮胆……”“大着胆子打了一下”,居然“那只手隐隐的疼将起来;自己看时,把个巴掌仰着,再也弯不过来”。

2.胡屠户的言行,表现了胡屠户怎样的性格特点?请做简要概括。

明确:欺贫爱富,粗俗势利,蛮横倨傲(前);阿谀奉承,趋炎附势(后)的市侩形象。

【分析范进】采用分析胡屠户的方法,说说范进是一个怎样的人,你从哪些地方看得出来。

示例:①热衷功名利禄,梦寐以求跻身统治阶级行列。

所以家中断粮,仍要去参加乡试;一旦中举便乐极发疯。

②虚伪。

张乡绅送银子,范进“再三推辞”“才把银子收下”。

可张乡绅刚走,“范进即将这银子交与浑家打开看”,可见推辞是假意……师总结:范进是一个猥琐懦弱而又圆滑世故,热衷功名,受封建文化毒害的人。

中举前唯唯诺诺,中举后则坦然地同方面大耳的张乡绅平起平坐,打起官腔,成了封建社会的新贵,特权阶级的人员。

【分析众乡邻(包括张乡绅)】中举前,范进的生活非常穷苦,但文章并没有写到众乡邻(张乡绅)的身影,当范进中举的消息传出后,众乡邻(张乡绅)有送钱的,有送鸡蛋的,张乡绅还直接送银攀亲,当范进发疯时,大家都很着急,并且积极地想方设法,这些反映了什么?明确:反映了当时对有钱有势的人极力巴结,对无钱无势的人冷漠无情的世风。

目标导学四:研读文本,探究文本讽刺艺术1.文中有很多情节,看似非常可笑,请试着画下来,并想一想,笑的背后隐含什么?示例:(1)范进中举喜极而疯的丑态。

(2)挨了一个巴掌之后,范进才从疯态中清醒过来。

(3)胡屠户前倨后恭的丑态……明确:这些语言在可笑的背后是对人物丑恶灵魂无情的嘲讽,用笑的方式去表现人物的可悲之处,对人或事进行揭露、批评或嘲笑。

这就叫作讽刺。

【教学提示】范进中举的悲喜变化及影响,不是一个个案,应该推而广之,通过范进一个人去解读一类人,所以教师可以多找几个古代读书人的例子,以求学生对范进喜极而疯的故事有一个更深层的理解。

2.结合下面几句话,说说文章是如何达到这种讽刺的效果的。

(1)他爬将起来,又拍着手大笑道:“噫!好!我中了!”笑着,不由分说,就往门外飞跑,把报录人和邻居都吓了一跳。

走出大门不多路,一脚踹在塘里,挣起来,头发都跌散了,两手黄泥,淋淋漓漓一身的水。

明确:将范进中举后的疯态表现得淋漓尽致,从而表现出对文人半生蹉跎只为求取功名的悲哀,疯是“喜极而疯”,而作者正是用这喜极的状态表现当时士人的悲哀。

(2)“不要失了你的时了!你自己只觉得中了一个相公,就‘癞虾蟆想吃起天鹅肉’来!……你不看见城里张府上那些老爷,都有万贯家私,一个个方面大耳。

像你这尖嘴猴腮,也该撒抛尿自己照照!不三不四,就想天鹅屁吃!”胡屠户道:“我那里还杀猪,有我这贤婿,还怕后半世靠不着也怎的?我每常说,我的这个贤婿,才学又高,品貌又好,就是城里头那张府、周府这些老爷,也没有我女婿这样一个体面的相貌!”明确:作者用了前后对比的手法,前写胡屠户的刻薄,后写胡屠户的谄媚,前后嘴脸截然不同表现出世风之庸俗。

(3)屠户把银子攥在手里紧紧的,把拳头舒过来,道:“这个,你且收着。

我原是贺你的,怎好又拿了回去?”范进道:“眼见得我这里还有这几两银子,若用完了,再来问老爹讨来用。