(完整版)淡水生物资源调查技术规范

- 格式:doc

- 大小:726.01 KB

- 文档页数:26

淡水生物资源调查技术规范篇一:淡水生物调查规范宁波大学生命科学与生物工程学院2000 年 7 月一.浮游植物定量调查(一)采样点的选择由于水面大小、水深、水流等条件不同,不同水域的采集点选择也有差别,有条件时采样点可适当多设一些,一般情况下建议下列位置应设采样点:水库库心区、各湖区的中点、上游、下游、水库大坝附近及库(湖)湾等有代表的区域。

(二)采样层次、采水量及采样次数①凡水深不超过二米者,可于采样点水下0.5米处采水。

②水深2-10米以内,应于距库底0.5米处另采一个水样。

③水深超过10米时,应于中层处增采一个水样。

深水湖泊、水库可根据具体情况确定采样层次。

采样次数可多可少,有条件时可逐月采样一次,一般情况可每季采样一次,最低限度应在春季和夏未秋初各采样一次。

每一采样点应采水1000毫升,如系一般性调查,可将各层所采水样等量混合,取1000毫升水样固定;或者分层采水分别计数后取平均值。

分层采水可以了解每一采样点各层水中浮游植物的数量和种类。

采得水样后应立即加入15毫升碘液(即鲁哥氏液)固定(鲁哥氏液配制方法:将6克碘化钾溶于20毫升水中,待其完全溶解后,加入4克碘充分摇动,待碘全溶解后加入80毫升水即可)。

采水器,各种采水器均可,但一定要能分层采水,一般水深不超过10米可用1000毫升或1500的玻瓶采水器,水更深(如海洋)必须用颠倒采水器、北原式采水器或其它形式的采水器。

(三)沉淀与浓缩以采水器采得水样后,须经浓缩沉淀方适于研究和保存。

凡以碘液固定的水样瓶塞要拧紧,还要加入2-4%的甲醛固定液以利保存。

定量水样应放入1000毫升分液漏斗中,静置24-36小时后,用内径为30毫米的橡皮乳胶管,接上橡皮球,利用虹吸法将沉淀上层清液缓慢吸出(切不可搅动底部,万一动了应重新静置沉淀),剩下30-50毫升沉淀物,倒入定量瓶中以备计数。

为不使漂浮水面的某些微小生物等进入虹吸管内,管口应始终低于水面,虹吸时流速流量不可过大,吸至澄清液1/3时,应控制流速流量,使其成滴缓慢流下为宜。

潘家口水库浮游生物资源调查与评价冯向阳;张欣;蔡焰值;赵明【摘要】@@ 本次潘家口水库浮游生物调查,初级渔业生产力的评估是受河北省宽城满族自治县人民政府的委托,对潘家口水库既能进行渔业生产,又能利用生物链净化水质的模式等方面进行研究.目前我国大多数跨界水库水域基本上处于自然生物链不平衡循环,库区鱼类资源量大量减少,尤其是维系生态环境良性循环的滤食性鱼类产量严重下滑,从而导致库区水域普遍面临富营养化的问题,出现水库水体营养盐含量不断上升、生产力从低的贫营养状态逐步向生产力高的富营养状态过渡的一种现象,因此确定水库初级生产力与内营养源生物净化具有重要意义.现将调查结果简要介绍如下.【期刊名称】《河北渔业》【年(卷),期】2011(000)005【总页数】12页(P19-29,45)【作者】冯向阳;张欣;蔡焰值;赵明【作者单位】宽城满族自治县农牧局,河北宽城067600;承德市农牧局,河北承德067000;湖北省水产科学研究所,湖北武汉430000;湖北省水产科学研究所,湖北武汉430000【正文语种】中文本次潘家口水库浮游生物调查,初级渔业生产力的评估是受河北省宽城满族自治县人民政府的委托,对潘家口水库既能进行渔业生产,又能利用生物链净化水质的模式等方面进行研究。

目前我国大多数跨界水库水域基本上处于自然生物链不平衡循环,库区鱼类资源量大量减少,尤其是维系生态环境良性循环的滤食性鱼类产量严重下滑,从而导致库区水域普遍面临富营养化的问题,出现水库水体营养盐含量不断上升、生产力从低的贫营养状态逐步向生产力高的富营养状态过渡的一种现象,因此确定水库初级生产力与内营养源生物净化具有重要意义。

现将调查结果简要介绍如下。

1 水库概况潘家口水库位于河北省承德、唐山两市的宽城、兴隆、迁西、承德四县境内,是开发滦河水资源、向天津和唐山两市供水的大型水利枢纽工程之一,1979年蓄水,控制流域面积33 700 km2,占滦河流域总面积的75.3%,其中:滦河在内蒙古自治区和河北省张家口市境内流域面积为7 200 km2,在河北省承德市境内流域面积为26 500 km2,分别占21.4%和78.6%。

淡水浮游藻类监测技术规范1 范围本文件规定了淡水浮游藻类的监测原则、试剂和材料、仪器和设备、监测步骤、质量保证和质量控制要求。

本文件适用于湖泊、水库、河流等水体类型中淡水浮游藻类(粒径>3 μm)的监测。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范SL 733 内陆水域浮游植物监测技术规程DB32/T 3202 湖泊水生态监测规范3 术语和定义GB/T 20000.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1浮游藻类planktonic algae水中营浮游生活方式的藻类植物,易于在风和水流的作用下作被动运动,不包括细菌(蓝藻除外)和其他植物,淡水中常见浮游藻类主要包括蓝藻(Cyanophyta)、绿藻(Chlorophyta)、硅藻(Bacillariophyta)、裸藻(Euglenophyta)、甲藻(Pyrrophyta)、金藻(Chrysophyta)、黄藻(Xanthophyta)和隐藻(Cryptophyta)等门类。

3.2浮游藻类优势种dominant species of planktonic algae浮游藻类群落中在数量或生物量方面占有优势地位的种类,对群落结构和群落环境的形成有明显控制作用的种类。

3.3浮游藻类密度planktonic algae density单位体积中某种类或全部浮游藻类的数量。

本文件规定浮游藻类密度以细胞数表示,单位为cells/L。

3.4浮游藻类生物量planktonic algae biomass单位体积中某种类或全部浮游藻类的质量。

本文件规定浮游藻类生物量以湿重表示,单位为mg/L。

3.5藻类水华algal bloom淡水水体中藻类大量繁殖的一种自然生态现象,表观特征为悬浮在水中或水色明显变化。

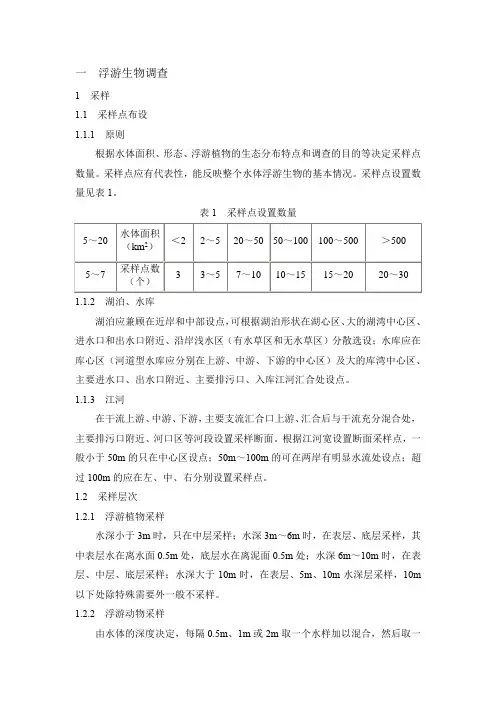

一浮游生物调查1采样1.1采样点布设1.1.1原则根据水体面积、形态、浮游植物的生态分布特点和调查的目的等决定采样点数量。

采样点应有代表性,能反映整个水体浮游生物的基本情况。

采样点设置数量见表1。

表1采样点设置数量1.1.2湖泊、水库湖泊应兼顾在近岸和中部设点,可根据湖泊形状在湖心区、大的湖湾中心区、进水口和出水口附近、沿岸浅水区(有水草区和无水草区)分散选设;水库应在库心区(河道型水库应分别在上游、中游、下游的中心区)及大的库湾中心区、主要进水口、出水口附近、主要排污口、入库江河汇合处设点。

1.1.3江河在干流上游、中游、下游,主要支流汇合口上游、汇合后与干流充分混合处,主要排污口附近、河口区等河段设置采样断面。

根据江河宽设置断面采样点,一般小于50m的只在中心区设点;50m~100m的可在两岸有明显水流处设点;超过100m的应在左、中、右分别设置采样点。

1.2采样层次1.2.1浮游植物采样水深小于3m时,只在中层采样;水深3m~6m时,在表层、底层采样,其中表层水在离水面0.5m处,底层水在离泥面0.5m处;水深6m~10m时,在表层、中层、底层采样;水深大于10m时,在表层、5m、10m水深层采样,10m 以下处除特殊需要外一般不采样。

1.2.2浮游动物采样由水体的深度决定,每隔0.5m、1m或2m取一个水样加以混合,然后取一部分作为浮游动物定量之用。

1.3采样频次和采样时间采集次数依研究目的而定,采样次数可逐月或按季节进行,一般按季节进行。

样品瓶必须贴上标签,标明采集时间、地点。

采样时间尽量保持一致,一般在上午8:00~10:00进行。

1.4采样方法1.4.1浮游植物采样定量样品在定性采样之前用采水器采集,每个采样点取水样1L,贫营养型水体应酌情增加采水量。

泥沙多时需先在容器内沉淀后再取样。

分层采样时,取各层水样等量混匀后取水样1L。

大型浮游植物定性样品用25号浮游生物网在表层缓慢拖曳采集,注意网口与水面垂直,网口上端不要露出水面。

淡水生物调查技术规范 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】一浮游生物调查1 采样采样点布设原则根据水体面积、形态、浮游植物的生态分布特点和调查的目的等决定采样点数量。

采样点应有代表性,能反映整个水体浮游生物的基本情况。

采样点设置数量见表1。

表1 采样点设置数量湖泊、水库湖泊应兼顾在近岸和中部设点,可根据湖泊形状在湖心区、大的湖湾中心区、进水口和出水口附近、沿岸浅水区(有水草区和无水草区)分散选设;水库应在库心区(河道型水库应分别在上游、中游、下游的中心区)及大的库湾中心区、主要进水口、出水口附近、主要排污口、入库江河汇合处设点。

江河在干流上游、中游、下游,主要支流汇合口上游、汇合后与干流充分混合处,主要排污口附近、河口区等河段设置采样断面。

根据江河宽设置断面采样点,一般小于50m的只在中心区设点;50m~100m的可在两岸有明显水流处设点;超过100m的应在左、中、右分别设置采样点。

采样层次浮游植物采样水深小于3m时,只在中层采样;水深3m~6m时,在表层、底层采样,其中表层水在离水面处,底层水在离泥面处;水深6m~10m时,在表层、中层、底层采样;水深大于10m时,在表层、5m、10m水深层采样,10m以下处除特殊需要外一般不采样。

浮游动物采样由水体的深度决定,每隔、1m或2m取一个水样加以混合,然后取一部分作为浮游动物定量之用。

采样频次和采样时间采集次数依研究目的而定,采样次数可逐月或按季节进行,一般按季节进行。

样品瓶必须贴上标签,标明采集时间、地点。

采样时间尽量保持一致,一般在上午8:00~10:00进行。

采样方法浮游植物采样定量样品在定性采样之前用采水器采集,每个采样点取水样1L,贫营养型水体应酌情增加采水量。

泥沙多时需先在容器内沉淀后再取样。

分层采样时,取各层水样等量混匀后取水样1L。

大型浮游植物定性样品用25号浮游生物网在表层缓慢拖曳采集,注意网口与水面垂直,网口上端不要露出水面。

水生生物调查技术规范1范围本标准规定了水生生物调查的对象、方法、项目及数据统计方法等内容。

本标准适用于河流、湖泊、水库等地表水域的水生生物调查。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3838-2002地表水环境质量标准HJ710-2014生物多样性观测技术导则SL219水环境监测规范GB/T13195水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法HJ506水质溶解氧的测定电化学探头法GB/T6920水质pH值的测定玻璃电极法SL88水质叶绿素的测定分光光度法SL167水库渔业资源调查规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1浮游植物p hytoplankton指悬浮于水中生活的微小藻类,亦称浮游藻类。

通常包括蓝藻门、隐藻门、甲藻门、金藻门、黄藻门、硅藻门、裸藻门、绿藻门等,不包括细菌和其它植物。

3.2浮游动物zooplankton指悬浮于水中的微小动物,没有游泳能力,或仅有微弱的游泳能力。

通常包括原生动物、轮虫、枝角类和桡足类等几大类。

3.3底栖动物benthic invertebrate指生活史全部或大部时间生活于水体底部体长大于0.5mm的水生无脊椎动物群落,肉眼可见。

栖息的方式多为固着于岩石等坚硬物体的表面或埋没于泥沙等较松软的表层沉积物中,以及附着于植物或其它动物体表。

淡水生底栖动物主要包括水生寡毛类、软体动物和水生昆虫幼虫等。

3.4两栖动物a mphibians指脊椎动物进化史上由水生向陆生的过渡类型,成体可适应陆地生活,但繁殖和幼体发育还离不开水。

主要的特征是:体温不恒定;卵生,幼体在水中生活,经变态后成体可适应陆地生活,用肺呼吸,皮肤裸露而湿润,无鳞片、毛发等皮肤衍生物,粘液腺丰富,具有辅助呼吸功能。

3.5爬行动物r eptile指属于脊椎动物门、四足总纲的羊膜动物,是对蜥形纲及合弓纲除鸟类及哺乳类以外所有物种的通称,包括了龟、蛇、蜥蜴、鳄及已绝灭的恐龙与似哺乳爬行动物等。

重点河流水生生物多样性调查与评估技术要求中国环境科学研究院生物多样性研究中心2017.7一、总则(一)调查目标在长江、珠江、黄河、海河、辽河、淮河、松花江等七大重点河流干支流及附属水体开展水生生物多样性调查与评估,查明水生生物种类、分布、数量,评估重点河流水生生物多样性现状及受威胁情况,为全面开展生物多样性调查与评估提供经验,为水生生物多样性保护管理和决策制定提供科学依据。

(二)调查对象淡水鱼类、大型底栖动物(包括多毛类、寡毛类、水生昆虫、软体类、甲壳类等)、浮游生物(包括浮游动物和浮游藻类)。

(三)调查周期每个重点河流调查与评估周期为2年。

二、调查要求(一)调查准备根据调查目的、任务以及调查对象,确立调查工作所涉及的区域或范围,收集、分析与调查任务有关的文献和相关资料,初步确定调查范围内的重点物种名单。

结合调查地区的实际情况,组织调查队伍,开展必要的人员培训,准备野外作业需要的工具,包括样品采集用具、标本保存处理用具、标本防腐剂、照相设备、信息记录用具、工具书等。

在开展现场踏查和野外采样前,必须进行野外安全培训。

(二)技术要求1、调查采样频次鱼类、水生哺乳类按照丰水、枯水及平水期进行采样或调查,至少保证春季和秋季两次调查。

底栖动物、浮游生物及着生藻类等类群每季度开展一次采样调查。

各类群在经费允许和采样方便的情况下可增加调查采样频次。

2、调查采样点设置鱼类采样点为1-5km长的河段(图1),底栖动物、浮游生物和着生藻类采样点为分布在断面上的点(图2)。

图1 鱼类调查采样点设置示意图图2 底栖动物、浮游生物、着生藻类调查采样点设置示意图根据确定的调查范围,在图上预先布设采样河段与采样点,并按照以下原则进行现场踏查并确定采样点:①七大重点河流干流及一级支流上布设采样点时,相邻采样点间距不得大于100km,二级以上支流相邻采样点间距不得大于50km;鱼类、底栖动物、浮游生物和着生藻类采样点位置应尽量一致;②底栖动物、浮游生物和着生藻类每个断面上的采样点均应覆盖河道和河流两岸,每个采样点采集3次以上重复样品;③应充分考虑采样点的代表性,涵盖水生生物代表性生境类型,如急流、浅滩、深潭、河口和支流河口以及河漫滩等;同一采样点或河段的不同生境类型必须采样;④重要经济鱼类或珍稀种类的索饵、洄游及产卵场等重要栖息地必须布设样点或河段采样;⑤发现水体污染、温排水、岸线固化、挖沙等破坏水生生物栖息地活动发生地点,应当记录点位,并尽量布设样点或河段采样;⑥因地形、环境等因素影响,在地图上定为采样河段或采样点但不适宜布设的,可不予布设,但应记录地理坐标,并采集图像信息上传。

附件三:全国淡水生物物种资源调查技术规定(试行)共包括六个部分:——第一部分:总则——第二部分:鱼类物种资源调查——第三部分:大型水生植物物种资源调查——第四部分:底栖动物物种资源调查——第五部分:浮游生物物种资源调查——第六部分:着生生物物种资源调查—129—第一部分:总 则1 范围本部分规定了淡水生物物种资源调查任务以及调查程序和质量管理,包括工作准备、外业调查、内业整理、质量检查和成果归档等技术要求。

2 规范性引用文件《自然保护区生物多样性监测技术规范》(2008)《生物多样性调查与评价》(2007)《海洋调查规范 第一部分 总则》GB/T 12763.1—19913 调查任务调查任务是查清全国或区域淡水生物物种资源的种类、分布、数量、受威胁因素等,客观反映淡水生物物种资源数量、利用和保护现状,分析与评价淡水生物物种资源的数量消减动态及原因,提出淡水生物物种资源利用与保护建议。

4调查的基本程序4.1调查准备4.1.1 明确调查目的与任务接受调查项目后,承担单位应根据任务书或合同书的要求,在调查工作开始前,明确调查目的与任务,确定项目负责人。

—130—4.1.2 确立调查区域根据调查目的、任务以及调查对象,确立调查工作所涉及的区域或范围,据此收集相关资料。

4.1.3 收集、分析与调查任务有关的文献、资料针对要进行调查的对象、范围或区域,收集整理现有相关资料,包括历史调查资料、行政区划、自然地理位置、地形地貌、土壤、气候、植被、农林业以及当地的社会人文、经济状况和影响淡水生物物种生存的建筑设施等。

根据所收集资料,分析了解调查区域的相关情况,为调查方案和调查计划的编写奠定基础。

4.1.4 组织调查队伍,确定调查技术负责人充分了解参加人员的专业背景,结合调查地区的实际情况,选择参加人员,确保其有能力真实、准确地完成某一地区或某一类群物种资源调查的相关工作。

调查组人员组成要做到量少而精干,专业配置合理,分工明确,并确定调查组技术负责人。

重点河流水生生物多样性调查与评估技术要求中国环境科学研究院生物多样性研究中心2017.7一、总则(一)调查目标在长江、珠江、黄河、海河、辽河、淮河、松花江等七大重点河流干支流及附属水体开展水生生物多样性调查与评估,查明水生生物种类、分布、数量,评估重点河流水生生物多样性现状及受威胁情况,为全面开展生物多样性调查与评估提供经验,为水生生物多样性保护管理和决策制定提供科学依据。

(二)调查对象淡水鱼类、大型底栖动物(包括多毛类、寡毛类、水生昆虫、软体类、甲壳类等)、浮游生物(包括浮游动物和浮游藻类)。

(三)调查周期每个重点河流调查与评估周期为2年。

二、调查要求(一)调查准备根据调查目的、任务以及调查对象,确立调查工作所涉及的区域或范围,收集、分析与调查任务有关的文献和相关资料,初步确定调查范围内的重点物种名单。

结合调查地区的实际情况,组织调查队伍,开展必要的人员培训,准备野外作业需要的工具,包括样品采集用具、标本保存处理用具、标本防腐剂、照相设备、信息记录用具、工具书等。

在开展现场踏查和野外采样前,必须进行野外安全培训。

(二)技术要求1、调查采样频次鱼类、水生哺乳类按照丰水、枯水及平水期进行采样或调查,至少保证春季和秋季两次调查。

底栖动物、浮游生物及着生藻类等类群每季度开展一次采样调查。

各类群在经费允许和采样方便的情况下可增加调查采样频次。

2、调查采样点设置鱼类采样点为1-5km长的河段(图1),底栖动物、浮游生物和着生藻类采样点为分布在断面上的点(图2)。

图1 鱼类调查采样点设置示意图图2 底栖动物、浮游生物、着生藻类调查采样点设置示意图根据确定的调查范围,在图上预先布设采样河段与采样点,并按照以下原则进行现场踏查并确定采样点:①七大重点河流干流及一级支流上布设采样点时,相邻采样点间距不得大于100km,二级以上支流相邻采样点间距不得大于50km;鱼类、底栖动物、浮游生物和着生藻类采样点位置应尽量一致;②底栖动物、浮游生物和着生藻类每个断面上的采样点均应覆盖河道和河流两岸,每个采样点采集3次以上重复样品;③应充分考虑采样点的代表性,涵盖水生生物代表性生境类型,如急流、浅滩、深潭、河口和支流河口以及河漫滩等;同一采样点或河段的不同生境类型必须采样;④重要经济鱼类或珍稀种类的索饵、洄游及产卵场等重要栖息地必须布设样点或河段采样;⑤发现水体污染、温排水、岸线固化、挖沙等破坏水生生物栖息地活动发生地点,应当记录点位,并尽量布设样点或河段采样;⑥因地形、环境等因素影响,在地图上定为采样河段或采样点但不适宜布设的,可不予布设,但应记录地理坐标,并采集图像信息上传。

水生态监测技术指南河流水生生物监测与评价(试行)1适用范围本标准规定了河流(不包括河口)水生态监测中水生生物监测点位布设与监测频次、监测方法、质量保证和质量控制、评价方法等技术内容。

本标准适用于河流的水生生物监测与评价。

2规范性引用文件本标准引用了下列文件或其中的条款。

凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。

凡是未注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

HJ710.7生物多样性观测技术导则内陆水域鱼类HJ710.8生物多样性观测技术导则淡水底栖大型无脊椎动物HJ1215水质浮游植物的测定滤膜-显微镜计数法HJ1216水质浮游植物的测定0.1ml计数框-显微镜计数法SC/T9102.3渔业生态环境监测规范第3部分:淡水SL/T793河湖健康评估技术导则3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1可涉水河流wadeable river水深较浅,采样期内可以徒步安全通过监测河段并采集样品的溪流和小型河流。

3.2不可涉水河流non-wadeable river受水深或流速等因素限制,采样期内需要借助船只进入监测点位采集样品的河流。

3.3生境habitat生物出现在环境中的空间范围与环境条件总和,又称栖息地。

3.4参照状态reference condition区域内某一类型水体中,未受或几乎未受人类活动干扰的状态,或现有最优状态,或历史数据所代表的状态,或修复后期望达到的状态,用于评估区域内同一类型其他水体的生态状态。

3.5生态区域ecoregion一些外貌结构相似,受相同气候、土壤条件影响,具有相似自然生物群落和物种的生态系统所构成的区域性单元。

3.6生物完整性biological integrity水生生态系统具备支持和维护区域内平衡的、完整的、自适应的生物群落的能力,生物群落具有与自然生境状态相适应的物种组成、多样性和功能组织。

3.7生物完整性指数index of biological integrity(IBI)对人类活动干扰引起的生物完整性变化敏感的多个生物学指标或参数的综合指数,用于描述生态系统的生物群落完整性状况。

根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》(农业部令2011年第1号)以及《环境保护部、农业部关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》(环发〔2013〕86号)的有关要求,为进一步指导和规范建设项目对国家级水产种质资源保护区影响专题论证工作,我部组织编制了《建设项目对国家级水产种质资源保护区(海水)影响专题论证报告编制指南(试行)》(附件1)和《建设项目对国家级水产种质资源保护区(淡水)影响专题论证报告编制指南(试行)》(附件2)。

现印发给你们,并将有关事项通知如下。

一、专题论证报告编制要求水利工程、航道、闸坝、港口建设及矿产资源勘探和开采等建设项目涉及国家级水产种质资源保护区(以下简称“保护区”)的,或者在保护区外从事有关工程建设活动可能损害保护区功能的,应当按照国家有关规定编制专题论证报告,并将报告作为建设项目环境影响报告书的重要内容。

(一)专题论证报告编制单位(以下简称“编制单位”)应具备以下基本条件:1.具有水生生物资源和生态环境相关专业的高级技术人员3名以上,中级技术人员5名以上;其中专题论证报告负责人应具有高级职称,并从事水生生物资源和生态环境相关研究5年以上。

2.具备水生生物和水域生态环境专门研究机构或实验室,以及必备的实验仪器、现场调查设备和其他相关工作条件,能够独立开展水生生物资源和生态环境调查评价工作。

3.具备涉渔工程环境影响专题评价方面的工作经验,掌握评价区域内的水域生态环境和生物资源等方面的基础资料。

4.掌握国家与地方颁布的有关法律法规、方针政策、产业规划、标准规范和技术文件,能够全面、准确、客观、公正地完成专题论证报告编制工作,并对所编制的报告负责。

(二)专题论证报告编制参照《建设项目对国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告编制指南(试行)》执行。

二、专题论证报告审查和监督落实(一)建设单位或环评单位委托符合上述条件的单位编制专题论证报告,并向保护区所在地省级渔业行政主管部门提出审查申请;如保护区由海区渔政局或流域渔业管理机构负责管理的,则直接向上述单位提出申请。

中华人民共和国国家环境保护标准HJ710.8—2014生物多样性观测技术导则淡水底栖大型无脊椎动物Technical guidelines for biodiversity monitoring—freshwater benthicmacroinvertebrates(发布稿)本电子版为发布稿。

请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。

2014-10-31发布2015-01-01实施环境保护部发布目次前言 (ii)1适用范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4观测原则 (1)5观测方法 (2)6观测内容和指标 (7)7观测时间和频次 (8)8数据处理和分析 (8)9质量控制和安全管理 (8)10观测报告编制 (9)附录A(资料性附录)淡水底栖大型无脊椎动物观测工具、试剂和装备 (10)附录B(资料性附录)淡水底栖大型无脊椎动物观测野外采样记录表 (11)附录C(资料性附录)淡水底栖大型无脊椎动物定量采集记录表 (12)附录D(资料性附录)淡水底栖大型无脊椎动物定性采集记录表 (13)附录E(资料性附录)淡水底栖大型无脊椎动物凭证标本记录表 (14)附录F(资料性附录)淡水底栖大型无脊椎动物样品固定和保存的方法 (15)附录G(资料性附录)数据处理和分析方法 (16)附录H(资料性附录)淡水底栖大型无脊椎动物观测报告编写格式 (17)前言为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》,规范我国生物多样性观测工作,制定本标准。

本标准规定了在淡水水体包括静水和流水水体生物群落中底栖大型无脊椎动物多样性的观测技术和方法,对样点布设、样本采集方法、定性与定量分析方法以及观测的质量保证等作了相应的规定和说明。

本标准附录A、B、C、D、E、F、G、H为资料性附录。

本标准为首次发布。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位:南京师范大学、环境保护部南京环境科学研究所。

环境保护部关于印发《中国生物多样性保护战略与行动计划》(2011-2030年)的通知文章属性•【制定机关】环境保护部(已撤销)•【公布日期】2010.09.17•【文号】环发[2010]106号•【施行日期】2010.09.17•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护综合规定正文环境保护部关于印发《中国生物多样性保护战略与行动计划》(2011-2030年)的通知(环发[2010]106号)各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团,中宣部,外交部,发展改革委,教育部,科技部,公安部,财政部,国土资源部,住房城乡建设部,水利部,农业部,商务部,卫生部,海关总署,工商总局,质检总局,广电总局,林业局,知识产权局,新华社,中科院,海洋局,食品药品监管局,中医药局,人民日报社,光明日报社:《中国生物多样性保护战略与行动计划》(2011-2030年)已经国务院常务会议第126次会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻落实。

附件:《中国生物多样性保护战略与行动计划》(2011-2030年)二○一○年九月十七日附件:中国生物多样性保护战略与行动计划(2011-2030年)目录前言一、我国生物多样性现状(一)概况(二)生物多样性受威胁现状二、生物多样性保护工作的成效、问题与挑战(一)行动计划的实施情况(二)生物多样性保护成效(三)生物多样性保护面临的问题与挑战三、生物多样性保护战略(一)指导思想(二)基本原则(三)战略目标(四)战略任务四、生物多样性保护优先区域(一)内陆陆地和水域生物多样性保护优先区域(二)海洋与海岸生物多样性保护优先区域五、生物多样性保护优先领域与行动优先领域一:完善生物多样性保护与可持续利用的政策与法律体系优先领域二:将生物多样性保护纳入部门和区域规划,促进持续利用优先领域三:开展生物多样性调查、评估与监测优先领域四:加强生物多样性就地保护优先领域五:科学开展生物多样性迁地保护优先领域六:促进生物遗传资源及相关传统知识的合理利用与惠益共享优先领域七:加强外来入侵物种和转基因生物安全管理优先领域八:提高应对气候变化能力优先领域九:加强生物多样性领域科学研究和人才培养优先领域十:建立生物多样性保护公众参与机制与伙伴关系六、保障措施(一)加强组织领导(二)落实配套政策(三)提高实施能力(四)加大资金投入(五)加强国际交流与合作附录:生物多样性保护优先项目前言“生物多样性”是生物(动物、植物、微生物)与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和,包括生态系统、物种和基因三个层次。

水生生物增殖放流技术规程1范围本标准规定了水生生物增殖放流的水域条件、本底调查,放流物种的质量、检验、包装、计数、运输、投放,放流资源保护与监测,效果评价等技术要求。

本标准适用于公共水域的水生生物增殖放流。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 11607 渔业水质标准GB/T 12763 海洋调查规范NY 5051 无公害食品淡水养殖用水水质NY 5052 无公害食品海水养殖用水水质NY 5070 无公害食品水产品中渔药残留限量NY 5071 无公害食品渔用药物使用准则NY 5072 无公害食品渔用配合饲料安全限量SC/T 2039 海水鱼类鱼卵、苗种计数方法SC/T 9102 渔业生态环境监测规范农业部公告第1125号一、二、三类动物疫病病种目录(水生动物部分)3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1苗种offspring用于增殖放流的水生生物的幼体、稚体、受精卵、种子及孢子等。

3.2亲体parents已发育成熟且具备繁殖子代能力的水生生物个体。

3.3增殖放流the stock enhancement采用放流、底播、移植等人工方式,向海洋、江河、湖泊、水库等公共水域投放亲体、苗种等活体水生生物的活动。

3.4规格合格率size qualified rate符合规格要求的个体数占水生生物总数的百分比。

3.5死亡率death rate死亡个体数占水生生物总数的百分比。

3.6伤残率wound and deformity rate发育畸形或肢体残缺、损坏的个体数占水生生物总数的百分比。

3.7体色异常率abnormal body-colour rate体色异常的个体数占水生生物总数的百分比。

3.8挂脏率viscera hanging rate体表挂有附着性纤毛虫以外的附着物的个体数占水生生物总数的百分比。

淡水生物资源调查技术规范1 范围本标准规定了浮游植物和浮游动物采样、样品保存、定性及定量分析方法,着生生物的定性调查方法,底栖动物采样、样品保存和生物量计算方法,大型水生植物调查方法等。

本标准适用于湖南省水库、江河、湖泊等水体水生生物资源调查。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

SC/T 9102 渔业生态环境检测规范第三部分:淡水部分SL 88 叶绿素的测定分光光度法SL 167 水库渔业资源调查3 淡水生物资源调查主要内容淡水生物资源调查主要内容见表1。

4 水体形态与自然环境调查水体形态与自然环境调查的主要内容见附录A的表A.1、A.2、A.3、A.4。

表中各项目的资料、数据,可从所属管理单位和当地水产、水利、农业、林业、气象、水文、环保等部门获取,也可通过调查访谈或独立观测方式获取。

4.1 气候需了解年、季节气候特征,年最高气温、最低气温、平均气温和气温年变化,年(月)均风速、主导风向,年(月)均降水量、年均相对湿度,年均日照时数、无霜期、冰封期等。

4.2 水体1最高水位、最低水位,水体交换量,湖(库)湾数量及主要湖(库)湾的面积和水深,底质类型及特性。

湖泊还需调查容积、湖岸线长度、湖底倾斜度,含盐量等;水库需调查总库容、兴利库容、死库容,枯水期、丰水期,入库径流,各径流流量;河流需调查源头、终点,流经地区,流速和流量,含沙量,各支流名称及特征等。

4.3 水体污染源主要调查水体沿岸工业污染源分布情况,农业(农田)污染源分布情况,人口分布与生活污水排放情况,矿山污染情况等。

4.4 周围环境需调查水体周围或集雨区的面积、地貌、土壤类型及特性;植被类型及覆盖率;水土流失情况;矿产资源的种类、分布、储量和开采情况;自然保护区面积和保护状况;风景名胜区级别、旅游情况。

5 水的理化测定项目及方法按SC/T 9102 淡水部分的规定进行。

6 浮游生物调查6.1 试剂与器具主要试剂见附录B,器具见附录C的C.1、C.2。

6.2 采样6.2.1 采样点布设6.2.1.1 原则根据水体面积、形态、浮游植物的生态分布特点和调查的目的等决定采样点数量。

采样点应有代表性,能反映整个水体浮游生物的基本情况。

采样点设置数量见表2。

采样结果记入附录A的表A.5。

6.2.1.2 湖泊、水库湖泊应兼顾在近岸和中部设点,可根据湖泊形状在湖心区、大的湖湾中心区、进水口和出水口附近、沿岸浅水区(有水草区和无水草区)分散选设;水库应在库心区(河道型水库应分别在上游、中游、下游的中心区)及大的库湾中心区、主要进水口、出水口附近、主要排污口、入库江河汇合处设点。

6.2.1.3 江河在干流上游、中游、下游,主要支流汇合口上游、汇合后与干流充分混合处,主要排污口附近、河口区等河段设置采样断面。

根据江河宽设置断面采样点,一般小于50m的只在中心区设点;50m~100m 的可在两岸有明显水流处设点;超过100m的应在左、中、右分别设置采样点。

6.2.2 采样层次6.2.2.1 浮游植物采样水深小于3m时,只在中层采样;水深3m~6m时,在表层、底层采样,其中表层水在离水面0.5m 处,底层水在离泥面0.5m处;水深6m~10m时,在表层、中层、底层采样;水深大于10m时,在表层、5m、10m水深层采样,10m以下处除特殊需要外一般不采样。

6.2.2.2 浮游动物采样由水体的深度决定,每隔0.5m、1m或2m取一个水样加以混合,然后取一部分作为浮游动物定量之26.2.3 采样频次和采样时间采集次数依研究目的而定,采样次数可逐月或按季节进行,一般按季节进行。

样品瓶必须贴上标签,标明采集时间、地点。

采样时间尽量保持一致,一般在上午8:00~10:00进行。

6.2.4 采样方法6.2.4.1 浮游植物采样定量样品在定性采样之前用采水器采集,每个采样点取水样1L,贫营养型水体应酌情增加采水量。

泥沙多时需先在容器内沉淀后再取样。

分层采样时,取各层水样等量混匀后取水样1L。

大型浮游植物定性样品用25号浮游生物网在表层缓慢拖曳采集,注意网口与水面垂直,网口上端不要露出水面。

6.2.4.2 浮游动物采样原生动物、轮虫和无节幼体定量可用浮游植物定量样品,如单独采集取水样量以1L为宜;定性样品采集方法同浮游植物。

枝角类和桡足类定量样品应在定性采样之前用采水器采集,每个采样点采水样10L~50L,再用25号浮游生物网过滤浓缩,过滤物放入标本瓶中,并用滤出水洗过滤网3次,所得过滤物也放入上述瓶中;定性样品用13号浮游生物网在表层缓慢拖曳采集。

注意过滤网和定性样品采集网要分开使用。

6.3 样品的固定浮游植物样品立即用鲁哥氏液固定,用量为水样体积的1%~1.5%。

如样品需较长时间保存,则需加入37%~40%甲醛溶液,用量为水样体积的4%。

原生动物和轮虫定性样品,除留一瓶供活体观察不固定外,固定方法同浮游植物。

枝角类和桡足类定量、定性样品应立即用37%~40%甲醛溶液固定,用量为水样体积的5%。

6.4 水样的沉淀和浓缩固定后的浮游植物水样摇匀倒入固定在架子上的1L沉淀器中,2h后将沉淀器轻轻旋转,使沉淀器壁上尽量少附着浮游植物,再静置24h。

充分沉淀后,用虹吸管慢慢吸去上清液。

虹吸时管口要始终低于水面,流速、流量不能太大,沉淀和虹吸过程不可摇动,如搅动了底部应重新沉淀。

吸至澄清液的1/3时,应逐渐减缓流速,至留下含沉淀物的水样20mL~25(或30~40)mL,放入30(或50)mL的定量样品瓶中。

用吸出的少量上清液冲洗沉淀器2次~3次,一并放入样品瓶中,定容到30(或50)mL。

如样品的水量超过30(或50)mL,可静置24 h后,或到计数前再吸去超过定容刻度的余水量。

浓缩后的水量多少要视浮游植物浓度大小而定,正常情况下可用透明度作参考,依透明度确定水样浓缩体积见表3,浓缩标准以每个视野里有十几个藻类为宜。

原生动物和轮虫的计数可与浮游植物计数合用一个样品;枝角类和桡足类通常用过滤法浓缩水样。

6.5 种类鉴定优势种类应鉴定到种,其它种类至少鉴定到属。

种类鉴定除用定性样品进行观察外,微型浮游植物需吸取定量样品进行观察,但要在定量观察后进行。

34 6.6.1 浮游植物计数 6.6.1.1 计数框行格法计数前需先核准浓缩沉淀后定量瓶中水样的实际体积,可加纯水使其成30mL 、50mL 、100mL 等整量。

然后将定量样品充分摇匀,迅速吸出0.1mL 置于0.1mL 计数框内(面积20mm ×20mm )。

盖上盖玻片后,在高倍镜下选择3行~5行逐行计数,数量少时可全片计数。

1L 水样中的浮游植物个数(密度)可用下列公式计算: 01n 10N V N =P N V ⋅⋅………………………………………………(1) 式中:N ——1L 水样中浮游生物的数量,个/L ; N 0——计数框总格数; N 1——计数过的方格数;V 1——1L 水样经浓缩后的体积,mL ; V 0——计数框容积,mL ; P n ——计数的浮游植物个数。

6.6.1.2 目镜视野法首先应用台微尺测量所用显微镜在一定放大倍数下的视野直径,计算出面积。

计数的视野应均匀分布在计数框内,每片计数视野数可按浮游植物的多少而酌情增减,一般为50个~300个,依浮游植物数确定计算视野数见表4。

1L 水样中浮游植物的个数(密度)可用下列公式计算:s n s n 0C VN P F F V =⋅⋅⋅ (2)式中:N ——1L 水样中浮游生物的数量,个/L ; C s ——计算框面积,mm 2F s ——视野面积,mm 2F n ——每片计数过的视野数; V ——1L 水样经浓缩后的体积,mL ; V 0——计数框容积,mL ; P n ——计数的浮游植物个数。

6.6.2 浮游动物计数6.6.2.1 原生动物:吸出0.1mL 样品,置于0.1mL 计数框内,盖上盖玻片,在10×20倍显微镜下全片计数。

每瓶样品计数两片,取其平均值。

6.6.2.2 轮虫:吸出1mL 样品,置于1mL 计数框内,在10×10倍显微镜下全片计数。

每瓶样品计数两片,取其平均值。

5品稀释50mL 或100mL ,每瓶样品计数两片,取其平均值。

6.6.2.4 无节幼体:如样品中个体数量不多,则和枝角类、桡足类一样全部计数;如数量很多,可把过滤样品稀释,充分摇匀后取其中部分计数,计数3片~5片取其平均值。

也可在轮虫样品中同轮虫一起计数。

6.6.2.5 计数前,充分摇匀样品,吸出迅速、准确。

盖上盖玻片后,计数框内无气泡,无水样溢出。

6.6.2.6 单位体积浮游动物的数量按下式计算as V nN V V ⋅=⋅…………………………………………………………(3) 式中:N ——1L 水样中浮游动物的数量,个/L ; V ——采样的体积,L ; V s ——样品浓缩后的体积,mL ; V a ——计数样品体积,mL ; n ——计数所获得的个体数,个。

6.6.3 注意事项每瓶样品计数两片取其平均值,每片结果与平均数之差不大于±15%,否则必须计数第三片,直至三片平均数与相近两数之差不超过均数的15%为止,这两个相近值的平均数即可视为计算结果。

浮游植物计数单位用细胞个数表示。

对不易用细胞数表示的群体或丝状体,可求出平均细胞数。

浮游动物计数单位用个数表示。

某些个体一部分在视野中,另一部分在视野外,这时可规定只计数上半部分或只计数下半部分。

6.7 生物量的测定浮游植物的比重接近1,可直接采用体积换算成重量(湿重)。

体积的测定应根据浮游植物的体型,按最近似的几何形状测量必要的长度、高度、直径等,每一种类至少随机测定50个,求出平均值,代入相应的求积公式计算出体积。

此平均值乘上1L 水中该种藻类的数量,即得到1L 水中这种藻类的生物量,所有藻类生物量的和即为1L 水中浮游植物的生物量,单位为mg/L 或g/m3。

种类形状不规则的可分割为几个部分,分别按相似图形公式计算后相加。

量大或体积大的种类,应尽量实测体积并计算平均重量。

其他种类可参照表D1。

微型种类只鉴别到门,按大、中、小三级的平均质量计算。

极小的(<5μm )为0.0001 mg/104个;中等的(5μm ~10μm )为0.002mg/104个;较大的(10μm ~20μm )为0.005mg/104个。

原生动物、轮虫可用体积法求得生物体积,比重取l ,再根据体积换算为重量和生物量。

甲壳动物可用体长一体重回归方程,由体长求得体重(湿重)。