热连轧层流冷却控制技术(终)

- 格式:doc

- 大小:164.51 KB

- 文档页数:5

热轧线层流冷却控制原理作者:杨震来源:《中国科技纵横》2018年第08期摘要:带钢层流冷却系统安装在精轧机输出辊道区域,目的是把带钢的温度从终轧温度冷却到卷取温度。

分为调节区温度控制、旋转梁翻转控制和边部遮挡控制。

调节区温度控制包括微调区控制、精调区控制和侧喷控制,是层流冷却系统的核心设备,目的是冷却带钢温度。

旋转梁翻转控制是为了方便处理事故和维护层流冷却设备。

边部遮挡是为了精确控制带钢的边部温度。

关键词:层流冷却;调节区;旋转梁;边部遮挡中图分类号:TG334.9 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2018)08-0052-01层流冷却是热轧车间不可或缺的重要设备之一,在轧钢过程中它能把带钢的温度从终轧温度冷却到卷取温度。

如果对层流冷却的控制失败,会造成财产安全等重大事故。

所以说对层流冷却的自动化控制必须做到精确、及时、安全可靠。

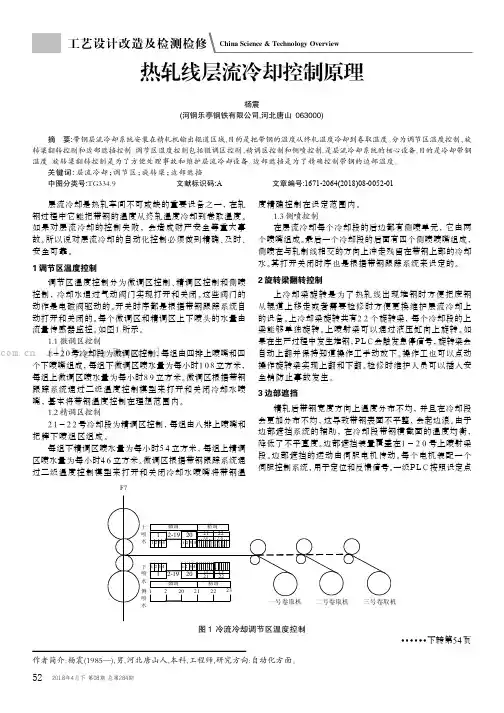

1 调节区温度控制调节区温度控制分为微调区控制、精调区控制和侧喷控制,冷却水通过气动阀门实现打开和关闭。

这些阀门的动作是电磁阀驱动的。

开关时序都是根据带钢跟踪系统自动打开和关闭的。

每个微调区和精调区上下喷头的水量由流量传感器监控。

如图1所示。

1.1 微调区控制1-20号冷却段为微调区控制,每组由四排上喷嘴和四个下喷嘴组成,每组下微调区喷水量为每小时108立方米,每组上微调区喷水量为每小时89立方米。

微调区根据带钢跟踪系统通过二级温度控制模型来打开和关闭冷却水喷嘴,基本将带钢温度控制在理想范围内。

1.2 精调区控制21-22号冷却段为精调区控制,每组由八排上喷嘴和把牌下喷组区组成。

每组下精调区喷水量为每小时54立方米,每组上精调区喷水量为每小时46立方米。

微调区根据带钢跟踪系统通过二级温度控制模型来打开和关闭冷却水喷嘴将带钢温度精确控制在设定范围内。

1.3 侧喷控制在层流冷却每个冷却段的后边都有侧喷单元,它由两个喷嘴组成。

最后一个冷却段的后面有四个侧喷喷嘴组成,侧喷在与轧制线相交的方向上冲走残留在带钢上部的冷却水。

层流冷却是热轧车间不可或缺的重要设备之一,在轧钢过程中它能把带钢的温度从终轧温度冷却到卷取温度。

如果对层流冷却的控制失败,会造成财产安全等重大事故。

所以说对层流冷却的自动化控制必须做到精确、及时、安全可靠。

1 调节区温度控制调节区温度控制分为微调区控制、精调区控制和侧喷控制,冷却水通过气动阀门实现打开和关闭。

这些阀门的动作是电磁阀驱动的。

开关时序都是根据带钢跟踪系统自动打开和关闭的。

每个微调区和精调区上下喷头的水量由流量传感器监控。

如图1所示。

1.1 微调区控制1-20号冷却段为微调区控制,每组由四排上喷嘴和四个下喷嘴组成,每组下微调区喷水量为每小时108立方米,每组上微调区喷水量为每小时89立方米。

微调区根据带钢跟踪系统通过二级温度控制模型来打开和关闭冷却水喷嘴,基本将带钢温度控制在理想范围内。

1.2 精调区控制21-22号冷却段为精调区控制,每组由八排上喷嘴和把牌下喷组区组成。

每组下精调区喷水量为每小时54立方米,每组上精调区喷水量为每小时46立方米。

微调区根据带钢跟踪系统通过二级温度控制模型来打开和关闭冷却水喷嘴将带钢温度精确控制在设定范围内。

1.3 侧喷控制在层流冷却每个冷却段的后边都有侧喷单元,它由两个喷嘴组成。

最后一个冷却段的后面有四个侧喷喷嘴组成,侧喷在与轧制线相交的方向上冲走残留在带钢上部的冷却水。

其打开关闭时序也是根据带钢跟踪系统来设定的。

2 旋转梁翻转控制上冷却梁旋转是为了热轧线出现堆钢时方便把废钢从辊道上移走或者需要检修时方便更换维护层流冷却上的设备。

上冷却梁旋转共有22个旋转梁,每个冷却段的上梁能够单独旋转。

上喷射梁可以通过液压缸向上旋转。

如果在生产过程中发生堆钢,PL C 会触发急停信号,旋转梁会自动上翻并保持知道操作工手动放下。

操作工也可以点动操作旋转梁实现上翻和下翻。

检修时维护人员可以插入安全销防止事故发生。

3 边部遮挡精轧后带钢宽度方向上温度分布不均,并且在冷却段会更加分布不均,这导致带钢表面不平整,会起边浪。

热轧带钢层流冷却的控制层流冷却是控制带钢卷取温度,提高热轧带钢性能的一种重要技术,已经在热轧带钢的生产中得到广泛应用。

热轧带钢冷却技术的发展分为两个方面,一方面是工艺技术的发展,主要体现在各种冷却装置和冷却工艺的进步;另一方面是控制技术的发展,主要体现在控制策略、控制系统的进步。

层流冷却的控制,必须根据生产工艺的要求,采用不同的冷却模式,满足不同产品的要求。

要求系统控制稳定、水耗量低,实现带钢冷却温度高精度控制。

层流冷却系统控制的基本原理主要是根据原始数据输入,计算带钢终轧温度、目标卷取温度,设定带钢冷却所需的空冷段长度和水冷段的长度。

根据实测值调节冷却集管的开闭数量,调节水量和控制冷却温度精度。

其中,通过分析研究,计算层流冷却水量调节与带钢温降是建立带钢冷却系统控制模型的关键环节。

近年来热轧带钢层流冷却系统普遍采用了冷却路径控制,可以实现前部快冷、后部快冷、稀疏冷却、间断式冷却等多种控制冷却模式。

为了加强对带钢相变过程的控制,可以在输出辊道的前部或者后部采用超快速冷却装置。

目前,该项技术已经应用于热轧带钢和中厚板的轧后快速冷却,如:Arcelor/Carlam,NKK/福山,TKS等热连轧机组,对于3~4mm厚度的钢板超快速冷却装置的冷却速度可以达到每秒400℃以上。

比利时科克利尔和日本的NKK通过应用超快速冷却技术,对热轧带钢轧后冷却过程进行精确控制,分别成功开发了700MPa级和800MPa级高强度汽车用热轧带钢,用于制造汽车车轮轮毂。

热轧带钢层流冷却系统有的采用边部遮蔽技术,以实现带钢横向温度分布的高均匀控制,这一技术对于高强钢的横向组织均匀性具有重要的意义。

此外,一种叫做“双调节段的温度前馈控制”的新方式近来引起注意。

以往国内大部分钢铁企业在层流冷却控制上采取的是温度前馈加温度反馈的控制方式。

为了提高控制精度,常规控制系统的设计中引入反馈控制,以弥补前馈控制的不足。

这种反馈补偿,就是在带钢段到达卷取区高温计处时,根据实际落到带钢上的水量来计算温度变化,利用测量的卷取温度和预报的卷取温度的差别确认和修正参数。

科技成果——热连轧层流冷却系统成果简介卷取温度控制系统是热连轧系统的重要组成部分,直接关系到最终产品质量,特别是带钢的组织结构和力学性能的好坏,进而影响其产品在市场上的竞争力。

层冷控制系统由L2过程控制系统和L1基础自动化控制体统组成。

L2级系统完成数学模型计算、自适应控制、动态设定、冷却策略的选择和冷却速率控制等功能;L1级系统完成头尾跟踪、故障阀设定、开关阀控制和头尾微冷控制等功能。

工作模式有三种:全自动模式、手动模式、测试模式。

控制冷却系统设备:上高密度集管、下高密度集管、集管控制阀组、倾翻机构和阀组、车间高位水箱、高压侧喷装置、压缩空气吹扫装置等组成。

层流冷却下带钢的传热过程十分复杂。

首先,整个冷却过程中温降大,钢板的对流换热系数及其热物性参数必然随温度产生显著的变化。

其次,高温钢板的层流冷却,较其他冷却方式更为复杂。

高密度管层流喷出的水流在一定压力下冲击到钢板表面,在冲击区钢板表面不形成水蒸气膜,因此,产生强烈冷却效果。

沿钢板长度方向,在近冲击区一定范围内,冷却水呈层流区,在较远处呈紊流区,在层流区和紊流区之间形成过渡区。

在垂直板面方向,除了水流冲击区以外的其它区域,从板面向上,同样出现层流区、过渡区和紊流区。

因此,就整体层流冷却来看,经历了膜态沸腾、过渡沸腾和核沸腾冷却阶段,钢板传热过程是非稳态的。

根据层流冷却实际生产工艺情况,应用传热学原理,对带钢在时间和厚度方向差分,建立有限差分模型,计算带钢在整个冷却区的开阀和关阀状况,确定带钢在每个集管下是空冷还是水冷,从而控制带钢在冷却区的温度。

由于模型的建立是基于机理性的,所以模型计算具有比较高的精度,包括:预设定模型、动态设定模型、钢种物性参数模型,包括导热系数和比热容计算模型、水冷时对流换热系数计算模型、自适应模型等。

根据不同钢种的工艺要求,系统提供多种冷却方式供选择,包括:全长冷却、头部不冷、尾部不冷、前向冷却、后向冷却、头部微冷、尾部微冷、稀疏冷却、非对称冷却等。

热轧层流冷却热轧层流冷却是一种常用于金属材料加工过程中的冷却技术,该技术通过将冷却介质通过特定的喷嘴向金属材料表面喷射,以达到快速冷却的效果。

这种冷却方式具有快速、均匀和高效的特点,在金属材料的加工中发挥着重要的作用。

热轧是一种常见的金属加工方式,它通过在高温下将金属材料进行塑性变形,以改变其形状和尺寸。

然而,在热轧过程中,由于金属材料的高温状态,容易导致其晶粒长大,晶界迁移,从而降低材料的强度和韧性。

为了解决这一问题,热轧层流冷却技术应运而生。

热轧层流冷却技术利用特定的喷嘴将冷却介质以高速喷射到金属材料表面,使其迅速冷却。

通过控制冷却介质的喷射速度、喷射角度和喷射位置等参数,可以实现对金属材料的均匀冷却。

这种冷却方式可以有效地抑制晶粒长大和晶界迁移,从而提高金属材料的强度和韧性。

热轧层流冷却技术具有以下几个优点:热轧层流冷却技术具有快速冷却的特点。

由于喷射速度较高,冷却介质能够迅速吸收金属材料的热量,使其迅速冷却。

相比传统的冷却方式,热轧层流冷却技术可以大大缩短冷却时间,提高生产效率。

热轧层流冷却技术可以实现均匀冷却。

通过控制喷射角度和喷射位置,冷却介质可以均匀地覆盖金属材料的表面,使其整体均匀冷却。

这不仅可以提高金属材料的强度和韧性,还可以减少因温度梯度造成的变形和裂纹。

热轧层流冷却技术还具有高效节能的特点。

由于冷却介质直接喷射到金属材料表面,可以最大限度地利用冷却介质的冷却效果,减少能量的浪费。

相比传统的冷却方式,热轧层流冷却技术可以显著降低能源消耗,达到节能减排的目的。

热轧层流冷却技术还可以提高金属材料的加工性能。

通过快速冷却,可以使金属材料的晶粒细化,晶界清晰,从而提高其加工硬化率和可塑性。

这对于一些对金属材料的加工性能要求较高的行业,如汽车制造、航空航天等,具有重要的意义。

热轧层流冷却技术是一种应用广泛且效果显著的金属材料冷却技术。

它通过控制喷射速度、喷射角度和喷射位置等参数,实现对金属材料的快速、均匀和高效冷却。

带钢热连轧机组轧后控制冷却系统的配置及发展历史15材控1班 20150603145摘要:热轧带钢的卷取温度是影响热轧带钢性能的关键因素之一,而热轧带钢的实际卷取温度是否能控制在要求的范围内,则主要取决于对精轧机后带钢冷却系统的控制。

本文讲述了带钢热连轧轧后控制冷却系统的配置及发展历史。

关键词:控制冷却系统;层流冷却;发展历史20世纪60年代以来所建的热轧带钢生产线,绝大部分已采用层流冷却方式冷却带钢。

层流冷却装置主要由上集管、下集管、侧喷、控制阀、供水系统及检测仪表和控制系统等组成。

层流冷却的水流为层流,其具有水压稳定,上、下表面冷却均匀,可控性好,故障率低,设备易于维护等优点,非常适合热轧带钢生产的要求。

对于热轧带钢而言,理论和实践都证明层流冷却的综合效果相对最佳。

一、层流冷却装置层流冷却的基本工作原理以大量虹吸管从水中吸出冷却水,在低压力情况下流向带钢,使带钢表面上覆盖一层最佳厚度的水量,利用热交换原理使带钢冷却到卷取温度所采用的具体方式是:使低压力、大水量的冷却水平稳地流向带钢表面。

冲破热带钢表面的蒸汽膜,随后紧紧地贴附在带钢表面而不飞溅。

这些柱状水流接触带钢表面后有一定的方向性,当冷却水吸收一定热量而随带钢前进一段距离后,侧喷嘴喷出的高压水使冷却水不断更新,从而带走大量的热量,上集管的控制方式分为U形管有阀控制和直管无阀控制。

两种控制方式都能满足控制要求,主要区别在于冷却水的开闭速度、结构和投资不同。

U形管有阀控制冷却水的开闭速度比直管无阀控制冷却水的开闭速度慢,但其结构简单、投资少,所以U形管有阀控制应用较广。

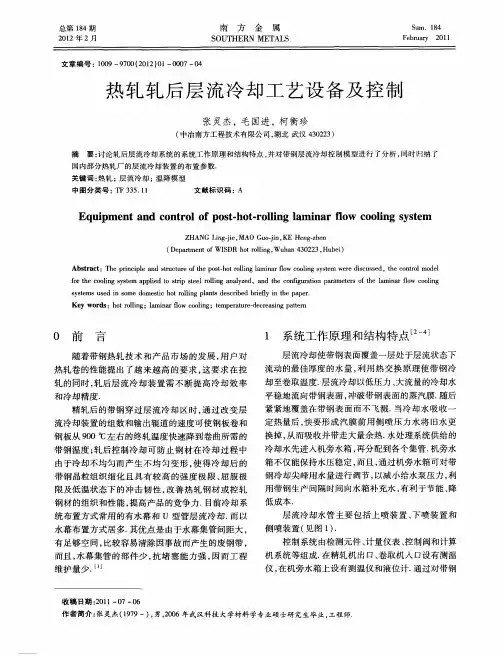

图1层流冷却区设备布置层流冷却用水特点是水压低、流量大、水压稳定、水流为层流,因此供水系统应根据层流冷却的特点来配置。

常用的层流冷却供水系统配置方式有:泵+机旁水箱、泵+高位水箱+机旁水箱、泵+减压阀。

泵+机旁水箱的供水系统,通过水箱稳定水压和调节水量,系统配置简单,节能效果明显。

首钢1580热轧层流冷却区功能说明轧制技术及连轧自动化国家重点实验室(东北大学)目录1 层流冷却区概述 (4)2 层流冷却系统设计工艺技术参数 (7)3 层流冷却区域设备组成与技术参数 (9)3.1 层流冷却集管装置 (9)3.1.1 层流冷却集管装置的功能 (9)3.1.2 层流冷却集管装置的技术参数 (9)3.1.3 层流冷却集管装置的开闭控制 (11)3.1.4 层流冷却区域带钢微跟踪控制 (14)3.1.5 层流冷却区域出口温度反馈控制 (15)3.1.6 层流冷却区域精轧机抛钢后的冷却水前馈控制 (20)3.1.7 层流冷却集管装置的操作 (22)3.1.8 层流冷却集管装置的状态显示 (24)3.2 层流冷却侧喷装置 (25)3.2.1 层流冷却侧喷装置的功能 (25)3.2.2 层流冷却侧喷装置的技术参数 (25)3.2.3 层流冷却侧喷装置的开闭控制 (25)3.2.4 层流冷却侧喷装置的操作 (26)3.2.5 层流冷却侧喷装置的状态显示 (26)3.3 层流冷却压缩空气吹扫装置 (26)3.3.1 层流冷却压缩空气吹扫装置的功能 (26)3.3.2 层流冷却压缩空气吹扫装置的技术参数 (26)3.3.3 层流冷却压缩空气吹扫装置的开闭控制 (27)3.3.4 层流冷却压缩空气吹扫装置的操作 (27)3.3.5 层流冷却压缩空气吹扫装置的状态显示 (27)3.4 层流冷却上集管倾翻装置 (27)3.4.1 层流冷却上集管倾翻装置的功能 (27)3.4.2 层流冷却上集管倾翻装置的技术参数 (27)3.4.3 层流冷却上集管倾翻装置的控制 (27)3.4.4 层流冷却上集管倾翻装置的操作 (28)3.5 层流冷却边部遮蔽装置 (28)3.5.1 层流冷却边部遮蔽装置的功能 (28)3.5.2 层流冷却边部遮蔽装置的技术参数 (29)3.5.3 层流冷却边部遮蔽装置的控制 (29)3.5.4 层流冷却边部遮蔽装置的操作 (29)3.5.5 层流冷却边部遮蔽装置的状态显示 (29)3.6 热输入辊道冷却装置 (29)3.6.1 热输入辊道冷却装置的功能 (29)3.6.2 热输入辊道冷却装置的技术参数 (29)3.6.3 热输入辊道冷却装置的开闭控制 (30)3.6.4 热输入辊道冷却装置的操作 (30)3.7 层流冷却区域仿真功能 (30)3.8 层流冷却过程计算机控制 (30)3.8.1 层流冷却过程计算机控制功能 (30)3.8.2 层流冷却过程计算机控制设定参数 (31)3.8.3 层流冷却过程计算机控制投入方法 (31)3.8.4 层流冷却过程计算机控制的操作 (31)3.8.5 层流冷却过程计算机控制的状态显示 (31)1层流冷却区概述层流冷却设备安装在精轧机F7机架出口至1号地下卷取机之间,主要由层流冷却集管装置(包括层流冷却精冷上集管装置、层流冷却精冷下集管装置、层流冷却微冷上集管装置及层流冷却微冷下集管装置)、层流冷却侧喷装置、层流冷却压缩空气吹扫装置、层流冷却上集管倾翻装置、层流冷却边部遮蔽装置及热输入辊道冷却装置组成。

案例4 新钢1580mm热连轧层流冷却控制技术1 技术简介新钢热轧薄板工程即将进入设备安装阶段,相关的各项技术准备工作已陆续展开。

热连轧是融各项高新技术于一体的生产过程,其中层流冷却控制是其关键技术之一。

热轧带钢卷取温度是影响成品带钢性能的重要工艺参数,其范围必须满足一定的工艺要求,过高或过低都将给带钢的组织和性能带来不良影响,而卷取温度的控制和控制精度正是通过层流冷却设备及层流冷却控制技术实现的。

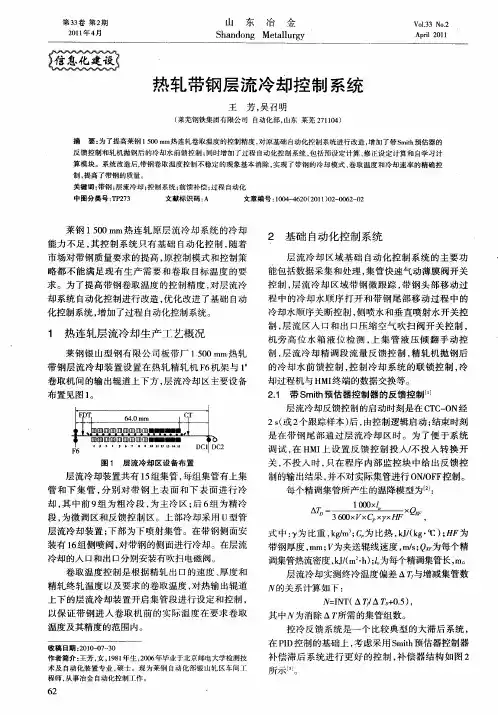

2 层流冷却系统组成以新钢1580热连轧为例,其层流冷却设备包括19个主冷却段和3个微调冷却段,其中每个主冷却段包括4个控制单元组(上下喷一一对应),总计下喷a1-a76共76个控制单元,总计上喷b1-b76 共76个控制单元。

每个微调冷却段包括8个控制单元组(上下喷一一对应),总计下喷a77-a100 共24个控制单元,总计上喷b77-b100 共24个控制单元。

每个控制单元由一个电磁阀驱动一个气动碟阀来控制冷却水的打开与关闭。

各冷却段之间及整个冷却段前后各有一组侧喷控制单元(共23个控制单元),侧喷水的打开与关闭原理同上、下喷一样由一个电磁阀驱动一个碟阀来控制,其工艺布置如图1所示。

图1 新钢1580热连轧层流冷却工艺流程图3 层流冷却控制目标根据实测的板带终轧温度、速度、厚度和满足工艺要求的冷却曲线控制轧后钢材的冷却工艺参数(开冷温度、终冷温度、冷却速率),确定相应的喷水区长度(阀门开启个数)和喷水模式,使卷取温度尽可能地接近工艺确定的目标卷取温度,获得理想的组织结构, 以提高和改善钢材的综合力学性能。

层流冷却过程的控制量为:喷水阀门的开闭数量及位置、喷水模式等[1]。

层流冷却区的控制目标是把终轧温度为800~900 ℃的钢板按一定冷却制度迅速冷却到500~700 ℃的卷取温度,控制精度要求为±20 ℃。

4 层流冷却控制系统的结构层流冷却系统采用二级计算机控制。

一级计算机是基础自动化级, 二级计算机是过程控制级。

计算机将整个生产范围内的带钢按厚度、目标卷取温度(一般相差10℃为同一级)、带钢材质的冷却特性、冷却要求等分若干级别,将冷却速度相近的钢种归类,进行分档控制,对不同的级别使用不同的策略数据和模型数据。

5 层流冷却控制的数学模型通常带钢从精轧机末机架出口到卷取机入口的冷却过程如图2所示。

图2 带钢轧后控冷过程示意图图2中,T f 为终轧温度, Tc 为卷取温度, T f 和Tc 的温度范围由所生产带钢的钢种和规格确定。

过程自动化系统通过数学模型根据所轧带钢的钢种和规格要求可确定出打开第一组集管的位置(即A 点)、所需打开的冷却集管组数以及相应的冷却集管开启与关闭组合(即确定B 点),后者可由带钢冷却策略来确定。

在带钢轧后冷却过程中,带钢经历了空冷、水冷、然后再空冷等热交换过程,故带钢轧后控冷过程中的基本数学模型为带钢空冷过程中的温度场计算模型(空冷温降模型)、带钢水冷过程中的温度场计算模型(水冷温降模型),并由此可导出实际使用的前馈和反馈等控制模型。

数学模型直接影响到卷取温度的控制精度[2]。

5.1 空冷计算模型空冷时带钢在长度和宽度方向上的传热条件均比较一致,故可认为这两个方向上温度分布均匀,由于带钢较薄,在一定厚度范围内,可近似认为厚度方向上温度相同[3]。

空冷传热数学模型如下式中, a t 为空冷后的温度C 0;ε为轧件热辐射系数,b h a +⨯=ε,a b 为空冷回归系数;σ为玻尔兹曼常数(42/k m w );p c 为比定压热容,(kg kJ /C 0); h 为带钢(mm); t fd 为精轧出口温度C 0;τ∆为精轧出口到卷取机前带钢运行时间(s).5.2 水冷计算模型水冷传热模型与空冷相似,单个集管组水冷温降模型hC L t P s ⨯⨯⨯⨯=∆ρυ36001000 式中,h 为带钢厚度(mm);ρ为密度(kg/ m 3);Cp 为比定压热容(kJ/ (kg C 0);v 为带钢速度(m/ s );Q 为热流密度 (KJ/Kg C 0);L 为集管组长(m);s t ∆为层流冷却每组集管温降量(C 0)。

5.3 前馈控制模型 21})]()([)({a Qhv T T T T T a v v R P N CAS CA FS FA s i i FF -∆+--+-+= FF N 为前馈控制的喷水数量;i P 预设定喷水数量;i R 带钢速度影响系数;v 为带钢速度(m/s);s v 为带钢轧制基准速度(根据带钢厚度由插值法求出)(m/s);1a 为终轧温度对卷取温度影响系数;2a 水温补偿系数;FA T 为精轧温度目标值C 0;FS T 为带钢精轧出口的标准温度值(根据带钢厚度由插值法求出);CA T 为带钢卷取的目标温度C 0;CAS T 带钢卷取目标温度的标准值(根据带钢厚度由插值法求出) C 0;T ∆卷取目标温度的修正值C 0;Q 为综合传热系数;h 为带钢厚度(mm)。

5.4 反馈控制模型 2)(a Qhv T T T N CA CD FB -+∆= FB N 为反馈控制的喷水数量;CD T 为实际带钢卷取温度的平均值C 0 (带钢头部到达卷取温度计后,在0.5s,1.0s,1.5s,2.0s 采集实际卷取温度,取平均值)[4]。

6 冷却模式6.1 对于要求控制形变奥氏体的组织状态、阻止奥氏体晶粒长大、固化因形变而引起的位错或降低相变温度的钢种,采用前部冷却策略,即先打开前主冷区的冷却集管,用微调区对卷取温度进行微调控制。

6.2 对于主要控制室温组织相变过程、控制铁素体的长大及轧制后二相粒子析出的钢种采用后部冷却策略,先打开主冷却区后部分集管进行冷却,用微调区对卷取温度进行微调控制。

6.3 对于某些对高冷却速度敏感的钢种(尤其是在较厚规格时) ,可以采用在主冷却区的前部分(或全部) 以一定的间隔开启冷却集管,用微调区对卷取温度进行微调控制。

7 层冷区轧件跟踪7.1 跟踪计算在带钢头部至尾部离开精轧机的期间,使用实测的轧制温度、厚度和带钢的速度进行周期性的前馈控制计算,适时把阀门开闭设定值送到基础自动化,在带钢进入层流冷却区的运行中,计算机按固定的时间间隔,在逻辑上把带钢划分为数小段,计算机对每小段在层流冷却区进行推算和跟踪,对带钢的卷取温度控制正是以这些小段为最小单位进行,对每一小段计算所需增减的阀门数,当该小段运行到喷水区时,增减后的喷水正好对应此小段。

为了使样本的组态喷到对应的样本上以及及时开闭阀门,必须实施层冷区的轧件跟踪。

7.2 头尾部跟踪根据信号启动相应跟踪程序,分别计算带钢头尾部在热输出辊道的具体位置,以板带运行的同步速度,并按过程控制计算机设定的喷水组态,由前向后依次开启集管,或依次关闭集管组态。

7.3 轧件样本跟踪实时跟踪轧件每小段在冷却区的位置,及时下发集管组态。

基础自动化向过程控制计算机传送输出辊道上有关轧件跟踪的传感器信号检得以及捡失,并完成有效性检查,同时由过程控制计算机完成相应的轧线逻辑控制及轧件数据处理。

由于过程机数据处理能力强,因此轧件数据处理和轧制逻辑处理方便,并能准确跟踪板带位置,实时喷水。

8 控制策略8.1 预设定计算当带钢到达精轧入口温度计时, 过程自动化系统根据带钢的初始输入参数(如带钢的终轧温度、目标卷取温度、厚度、速度、水温等)和相应的冷却曲线计算所有冷却区域中所需要的冷却水量, 从而对阀门的开闭状态进行初始设定, 将计算后得到的控制量设定值发送给基础自动化系统执行,这样可以有效地消除控冷系统动作滞后的影响[5]。

8.2 前馈控制由于带钢进入层流冷却区时的实际温度、厚度、速度是实时变化的, 因此为了消除带钢自身边界条件与其设定值的偏差对卷取温度的影响, 需要对预设定计算进行前馈补偿。

当带钢到达精轧出口温度测量点时( FDT 测温仪时),根据带钢的实测终轧温度, 确定为使卷取温度达到目标值所需开启的阀门数。

8.3 反馈控制为了补偿前馈控制的偏差,通过比较实测的卷取温度和目标卷取温度来调整精调区阀门的开关状态, 将带钢的实测卷取温度控制在要求的精度范围内,但反馈控制存在“时滞性”,目前国内外对热轧带钢层流冷却控制以前馈为主,反馈为辅。

这从冷却区域的布置情况也可看出,冷却区前段是主冷区,冷却能力强,冷却区长;冷却区后段是精调区,冷却能力为前面集管的一半,冷却区短。

8.4 自适应控制系统对层流冷却段的带钢不断进行跟踪和自适应修正,以使冷却模型尽可能反映带钢的实际冷却过程,所得到的自适应系数以钢种、厚度和卷取温度等多种形式分类存放,遗传给后续轧制的带钢。

模型自适应分为短期自学习和长期自学习,短期自学习系数用于同一轧制批次的顺序卷, 换组别时应用长期自学习系数。

8.5 带钢头尾冷却控制一般情况下,带钢头部和尾部的终轧温度低,中部温度高。

带钢头部不能进行反馈控制,尾部的反馈能力也很弱,最终导致卷取温度曲线呈两头低、中间高的形状。

目前,对带钢头、尾可采取提高目标卷取温度、进行热头热尾特殊处理(比如改进集管开启顺序,改变开闭时间)、对带钢头尾部进行自学习以及采用升速轧制结合机架间冷却系统来保证终轧温度的稳定等多种方式来改善带钢头、尾的卷取温度控制精度。

8.6 带钢边部冷却控制带钢在热轧时存在边部减薄现象,在冷却时带钢边部和中部的冷却条件也不相同,致使带钢两边的温度明显比中间低、强度比中间高,给后续工序带来不良影响,并且会引起板形缺陷,所以必须重视边部冷却控制,尤其在宽厚板冷却时。

带钢边部冷却控制一般有两种形式:凸型水量分布和边部遮蔽,凸型水量分布是假设带钢横向温度分布为抛物线形,把上、下集管设计成变流量,如采用集管直径变化或间距变化,形成中凸形的水量分布,对带钢边部进行温度补偿。

边部遮蔽是通过挡板将集管两端的水流导向储水槽,间接得到凸型水量的分布。

这种方式操作简单投入低,但是效果却较明显[5]。

图3 层流冷却控制系统图9 控制效果分析某钢厂1580热连轧层流冷却改造前卷取温度控制曲线如图4(a)。

卷取温度控制曲线的分项统计数据如下:实测温度与目标温度相差±5以内的占带钢全长的39.1% ,相差±10以内的占带钢全长的57.3% ,相差±20以内的占带钢全长的9.1%,相差±20以上的占带钢全长的9.1%。

图4(a) 改造前卷取温度曲线通过全面采用上述控制技术加以改造后,控制精度获得明显提高,如图4(b)。

卷取温度控制曲线的分项统计数据如下:实测温度与目标温度相差±5以内的占带钢全长的72.4% ,相差±10以内的占带钢全长的98.3% ,全长的100%都被控制在±20以内。

4(b) 改造后卷取温度曲线。