高考语文 诗歌鉴赏 诗歌形象1景物形象

- 格式:pptx

- 大小:21.95 MB

- 文档页数:34

高考诗歌鉴赏解题指导:景物形象分析(典例、练习解析)鉴赏诗歌的景物形象,就是把握景物中所体现出来的绚丽、明丽、雄奇、雄伟、萧瑟、清幽、凄冷等特色,感受其所营造的意境和氛围。

【典例解析】【例1】阅读下面这首宋词,完成后面的题目。

行香子赵鼎①草色芊绵,雨点阑斑。

糁飞花、还是春残。

天涯万里,海上三年。

试倚危楼,将远恨,卷帘看。

举头见日,不见长安。

谩凝眸、老泪凄然。

山禽飞去,榕叶生寒。

到黄昏也,独自个,尚凭阑。

【注】①1138年,面对金国的进攻,南宋大臣多主张割地求和;赵鼎坚决反对,遭到秦桧忌恨。

秦桧做宰相后,将他一贬再贬,最后流放到吉阳军(今海南三亚)。

赵鼎最终绝食而死。

问题:下列对这首词的赏析,不正确的两项是( A E )A.“草色芊绵,雨点阑斑”描写了草木繁密茂盛、小雨淅沥的景色,作者借景抒情,以乐景衬哀情。

B.“天涯万里,海上三年”概括了作者被贬谪到海南的三年生活,万里之遥,三年之久,语甚沉痛。

C.“举头见日,不见长安”中的“长安”实际上是指南宋的都城临安,这是作者的一种委婉的说法。

D.“谩凝眸”是说枉自定睛远望,不能慰己老怀,所以紧跟着的就是“老泪凄然”,这七个字直抒胸臆。

E.“山禽飞去,榕叶生寒”描写了作者凭栏远眺所见的景色,山鸟飞去,榕叶生在寒冷的环境之中。

【答案解析】A项,“以乐景衬哀情”错,词中的“草色芊绵,雨点阑斑”不是乐景。

E项,“榕叶生在寒冷的环境之中”错,“生寒”的意思是绿色的榕叶让作者内心升起寒意,更感悲凉。

【例2】(2017·天津卷)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

太湖恬亭王安石槛临溪上绿阴围,溪岸高低入翠微。

日落断桥人独立,水涵幽树鸟相依。

清游始觉心无累,静处谁知世有机。

更待夜深同徙倚①,秋风斜月钓舟归。

【注】①徙倚:徘徊,流连不去。

问题:第二联描绘了怎样的画面?答:________________________________________________________【解析】描绘画面是一种分析景物形象的题型,回答时要找出诗中的景物(意象),概括景象(意境)的特点。

“诗歌鉴赏之—景物形象”教学设计一、课题名称(学习任务名称)诗歌鉴赏之—景物形象授课时间课时(或上课用时分钟)二、教学目标1.知识目标:了解意象和意境的一般常识2.能力目标:掌握解答意象、意境题的基本方法。

3.素质目标:如何鉴赏诗歌的景物描写、鉴赏诗歌意象。

4.思政目标:感知古代诗歌独特的景物描写。

三、教学重点难点及突破方法重点:掌握解答意象、意境题的基本方法。

难点:如何鉴赏诗歌的景物描写、鉴赏诗歌意象。

四、教学策略(方法)与学法设计讲练结合;诱导启发五、教学准备备课,熟悉教材内容,整理考点。

六、教学过程设计课前:课前预习《优化设计》p281——p282,画面描述三步骤。

课中:教学环节与时间分配教学内容教师活动学生活动设计意图一、导入学习:(约3分钟)我国文化历史悠久,古人给我们留下来许多优秀的诗词,是我们的文化瑰宝。

在古诗词中,作者描写了许多的景物,往往是情景交融,寓情于景,也就是说描绘了很多画面,这就是我们常说诗歌的景象,这些画面与诗人的情感史交融在一起的,作者或喜或悲,或触景生情,这些都是我们在做诗歌鉴赏题中需要注意的。

这节课我们就来一起学习如何鉴赏诗歌形象(景、意境)。

引导学生和老师一起回顾引导学生对古诗词的热爱二、第一课时:内容精讲(35分钟)一、总体把握:积累知识意象意象:就是诗中熔铸了作者思想情感的事物。

即诗歌中的具体的人、物、景等。

“意”——诗人的主观思想、情感“象”——物象(如山川草木等等)渗透着诗人主观情意的客观物象,是“意”与“象”的统一。

意象是诗歌中浸染了作者感情的东西,是诗人感情的载体。

(不是纯客观物象)意象=物象+情思燕子---- 今非昔比、物在人亡嫦娥---- 孤独、悔恨杨花----离散、漂泊杨柳----离别日----暗喻明君佩剑----表达要建功立业的壮烈情怀流水----暗示年华或时光易逝。

长亭----离别南浦、西楼—送别之地登楼、危栏----常有思乡怀远之意识记意象顺口溜松梅竹菊寓高洁,借月托雁寄乡思。

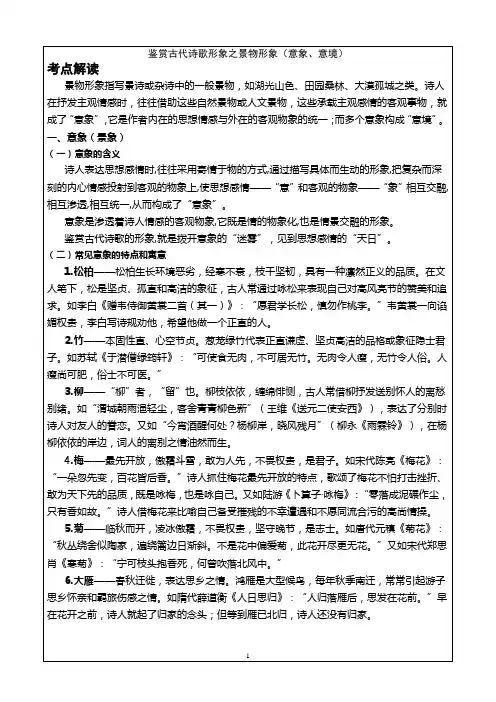

鉴赏古代诗歌形象之景物形象(意象、意境)考点解读景物形象指写景诗或杂诗中的一般景物,如湖光山色、田园桑林、大漠孤城之类。

诗人在抒发主观情感时,往往借助这些自然景物或人文景物,这些承载主观感情的客观事物,就成了“意象”,它是作者内在的思想情感与外在的客观物象的统一;而多个意象构成“意境”。

一、意象(景象)(一)意象的含义诗人表达思想感情时,往往采用寄情于物的方式,通过描写具体而生动的形象,把复杂而深刻的内心情感投射到客观的物象上,使思想感情——“意”和客观的物象——“象”相互交融,相互渗透,相互统一,从而构成了“意象”。

意象是渗透着诗人情感的客观物象,它既是情的物象化,也是情景交融的形象。

鉴赏古代诗歌的形象,就是拨开意象的“迷雾”,见到思想感情的“天日”。

(二)常见意象的特点和寓意1.松柏——松柏生长环境恶劣,经寒不衰,枝干坚韧,具有一种凛然正义的品质。

在文人笔下,松是坚贞、孤直和高洁的象征,古人常通过咏松来表现自己对高风亮节的赞美和追求。

如李白《赠韦侍御黄裳二首(其一)》:“愿君学长松,慎勿作桃李。

”韦黄裳一向谄媚权贵,李白写诗规劝他,希望他做一个正直的人。

2.竹——本固性直、心空节贞。

葱茏绿竹代表正直谦虚、坚贞高洁的品格或象征隐士君子。

如苏轼《于潜僧绿筠轩》:“可使食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,无竹令人俗。

人瘦尚可肥,俗士不可医。

”3.柳——“柳”者,“留”也。

柳枝依依,缠绵悱恻,古人常借柳抒发送别怀人的离愁别绪。

如“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”(王维《送元二使安西》),表达了分别时诗人对友人的眷恋。

又如“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”(柳永《雨霖铃》),在杨柳依依的岸边,词人的离别之情油然而生。

4.梅——最先开放,傲霜斗雪,敢为人先,不畏权贵,是君子。

如宋代陈亮《梅花》:“一朵忽先变,百花皆后香。

”诗人抓住梅花最先开放的特点,歌颂了梅花不怕打击挫折、敢为天下先的品质,既是咏梅,也是咏自己。

2023届高考语文二轮复习专项系列:诗歌鉴赏之景物形象【考点阐释】古代诗歌中景物形象是指诗歌中描绘的自然景象(如贺知章(味柳》中的“柳”》和人文景象(如陶渊明(归困园层》中的“方宅”“草屋”“远人村”“墟里烟”)。

“情动于中而形于外”,诗人的感情一旦被激活,他们触目所见,均带上强烈的主观色彩。

在他们所摄取的景物中,很少有纯自然的景物。

因为“国破”,即使“城春”,他们也会看到存在因伤时而进射出泪水,失群的春鸟因恨别而惊修地发出哀喂。

诗入触景生情,移情于物,虽不直接言情,情已充溢其间。

鉴赏诗中这些形象的特点,品味这些形象所蕴含的意义与思想情感就是设题点、赋分点。

高考对于景物形象的考查一般分为两种类型:意象货析、意境品味。

1.意象赏析意象,是诗歌中熔铸了作者根据现实生活中的各无品可上者主观感情的客观景象,是作者思想内容和艺术感体易秘食加以艺术概括所形成的具有一定意象资桥极日士要华是体先动的自然景象。

意象赏析题目主要考查抓住关键词句,识别诗歌意象,根据体现景物特点的关键词语、句子概括诗歌意象特点;结合诗歌主旨分析诗人选取意象的用意;分析意象在表情达意方面方面的作用与效果。

2.意境品味意境是诗歌通过形象描写表现出来的境界和情调,是诗歌中呈现的情景交融、虚实相生的形象及其诱发和开拓的审美想象空间。

意境品味题目主要考查对形象的解读、对画面的描绘理解以及对情感的把握。

【方法探究】一、景物形象鉴赏要求1.“诗中赏画”。

古代写景诗大多具有“诗中有画”的特征。

赏析画面美,从以下几个方面入手:物象的组合方式;画面色彩;动态;静态。

2.“画中品诗”。

由景象画面的色调,把握诗人的情感思想。

一般而言,诗歌描绘的形象画面是鲜活、明丽和昂扬向上的色调,其内在形象即情感则是高昂乐观的;反之,外在形象画面是阴暗、凄冷和低沉的色调,其内在形象情感则是低沉伤感的。

二、意象赏析角度设问方式及答题思路设问示例:1.诗中运用了哪些意象?结合全诗分析意象在全诗中的作用。