马王堆帛画

- 格式:ppt

- 大小:3.61 MB

- 文档页数:9

马王堆汉墓T形帛画诸要素分析及我的创作实践马王堆汉墓T形帛画是中国古代艺术宝库中的瑰宝之一,以其精湛的绘画技巧和独特的题材而闻名于世。

本文将对马王堆汉墓T形帛画的诸要素进行分析,并结合我的创作实践进行探讨。

首先,马王堆汉墓T形帛画在题材上多以神话传说和宫廷生活为主。

这些题材丰富多样,既有神话中的神仙、妖精和动物,又有宫廷生活中的宴会、乐舞和花鸟。

这些题材不仅反映了当时人们对神话传说的热衷,也展现了汉代宫廷文化的繁荣和盛世气象。

其次,在绘画技巧上,马王堆汉墓T形帛画具有极高的艺术水平。

画面中的人物形象栩栩如生,姿态各异,动态感强烈。

绘画师通过运用线条和色彩的变化,使人物和背景互相映衬,形成和谐的整体效果。

同时,细腻的表现手法和精巧的装饰细节也为马王堆汉墓T形帛画增添了独特的魅力。

此外,马王堆汉墓T形帛画还体现了当时社会的审美趣味和审美追求。

画中的人物服饰华丽精致,器物装饰繁复精细,反映了汉代社会的奢侈和富裕。

而绘画师在处理光影和透视关系时的巧妙运用,更体现了当时人们对于美的追求和对艺术形式的探索。

在我的创作实践中,我受到马王堆汉墓T形帛画的启发,尝试运用其中的绘画技巧和题材元素来进行创作。

通过学习马王堆汉墓T形帛画中的线条运用和色彩表现,我能够更好地理解绘画的构图和细节处理,从而提高自己的绘画水平。

同时,马王堆汉墓T形帛画的题材多样和丰富,也为我提供了更广阔的创作空间,让我能够更好地表达自己的创意和情感。

综上所述,马王堆汉墓T形帛画以其独特的题材和精湛的绘画技巧成为中国古代艺术的瑰宝之一。

通过对其诸要素的分析,我们能够更好地欣赏和理解这些艺术作品所蕴含的文化价值和艺术魅力。

同时,在创作实践中,我们也可以从中汲取灵感和借鉴,提高自己的艺术水平。

长沙马王堆t型帛画名词解释

长沙马王堆 T 型帛画,1972 年出土于湖南长沙马王堆一号汉墓,

是中国绘画史上的一件重要文物。

帛画长 205 厘米,上宽 92 厘米,

下宽 47.7 厘米,为“T”字形,画面内容分为上、中、下三部分。

帛画上部描绘的是天国景象。

右上角绘有一轮红日,日中有金乌,日下为扶桑树,还有 8 个太阳。

左上角绘有一弯新月,月上有玉兔和

蟾蜍,月下有一女子乘龙腾飞。

天国下方是天门,由两个神人把守,

他们分别是神豹和门神。

帛画中部描绘的是人间世界。

在华盖下面是一位老妇人,她的前

面有两个人在跪地迎接,后面有三个人在拱手相随。

老妇人的右侧是

祭祀的场景,左侧是宴饮的场景。

帛画下部描绘的是地下世界。

画面中有一个大力士,他双手托着

大地,脚踩两条大鳌。

大地的下方是一条巨大的长龙,龙身弯曲,尾

巴上翘。

长沙马王堆T 型帛画是中国现存最早的帛画之一,它以精湛的技艺、丰富的内容和神秘的主题,展现了汉代绘画艺术的高超水平,对研究中国古代绘画艺术和宗教信仰具有重要价值。

马王堆汉墓——帛画内容提要:马王堆汉墓为20世纪的重要考古发现之一,共三座大墓,据考证墓主人分别为西汉长沙国丞相轪侯利仓(二号墓),利仓之妻(一号墓),及利仓之子(三号墓).墓中有大量随葬物品出土,如精美的丝织品、漆器、竹简、木俑等,在研究西汉前期历史、文化、工艺美术等方面具有重要价值。

尤其是一号墓出土的非衣帛画,多数学者认为此帛画中所画内容自上而下分别为天上、人间、地下三部分,其中的金乌、扶桑树、太阳、人首蛇身等图画更是广受争议,为我们研究西汉前期的绘画、丧葬习俗、信仰崇拜等提供了极其珍贵的资料。

本课题主要通过对一号墓的非衣帛画中天国部分图画的研究,来探讨其图画所要表达的意念。

关键词:嫦娥奔月人首蛇身金乌太阳扶桑树1.嫦娥奔月此非衣帛画天国部分的左上方有一月牙形,月牙形上方有一只蟾蜍,传说嫦娥奔入月宫之后,变成了蟾蜍。

所以有学者认为屈膝坐在应龙的翅膀上的是嫦娥,表示的是嫦娥奔月的故事。

但此女子既未作奔月状,又不是正凌云奔来,倘使是嫦娥奔月,在月亮上又为何要画蟾蜍?所以就很难断定她是嫦娥。

汉及以前的著述,都认为升天可以“服应龙”。

《淮南子》高诱注“有翼之龙称应龙”,王充《论衡》中提到“龙无翼不能飞”。

帛画中的女子正坐在能飞的应龙翅膀上,这正与“服应龙”之说相符。

此女子与墓主人性别一致,所以此女子很可能就是墓主人的灵魂,表达的是灵魂升天的愿望。

整幅画包含了古代神话传说的内容,表现了汉人追求升天成仙、永生不朽的观念。

2.人首蛇身帛画的天国部分的中间有一人首、人身、蛇尾的形象。

学者安志敏为此形象应为烛龙,即烛阴。

所引文献为《楚辞-天问》“日安不到,烛龙何照?”《山海经-海外北经》、《大荒西经》“有神人面蛇身而赤,直目正乘,其暝乃晦,其视乃明;不食、不寝、不息,风雨是谒,是烛九阴,是谓烛龙。

”而孙作云认为是伏羲,根据是西汉初年鲁恭王刘余所修鲁灵光殿的壁画有伏羲女娲交尾图。

从图片上我们可以看到这一人首蛇身像头上无冠,头发显然经过仔细的梳理缠绕在蛇尾上,两手抄在袖中,面向左边而坐,很像一位女子。

马王堆汉墓t形帛画用色方法及相关问题的讨论在中国古代墓葬中,我们经常可以发现丰富多彩的壁画和织物,这些文物是我们了解古代文化和历史的重要窗口。

其中,马王堆汉墓中的T 形帛画尤为著名。

这些帛画以其精美的图案和细致的用色技巧而闻名,引起了广泛的学术和艺术界的关注。

我们需要讨论一下马王堆汉墓T形帛画的用色方法。

马王堆汉墓出土的T形帛画以其精湛的技艺和丰富的色彩而被誉为中国古代绘画的瑰宝。

这些帛画通常由天然染料和矿物颜料制成,如蓝靛、红赭石、绿松石等。

艺术家们善于运用不同的颜料和染料,通过混合和覆盖的方式来表现丰富的色彩层次和细节。

另外,我们需要探讨一下与马王堆汉墓T形帛画相关的问题。

首先是关于帛画的保存和研究问题。

由于T形帛画的材质较为脆弱,保存工作面临着很大的挑战。

对于帛画的研究也需要综合运用考古学、美术史和化学等多个学科的方法和技术,以便更好地了解其艺术价值和历史意义。

我们还可以讨论一下马王堆汉墓T形帛画与其他时期和地区的绘画作品的联系与区别。

马王堆汉墓帛画的艺术风格和表现手法在一定程度上受到了先秦时代和汉代早期绘画的影响,同时也有所发展和创新。

研究这些联系和区别可以帮助我们更好地认识和理解中国古代绘画的发展脉络和特点。

个人对马王堆汉墓T形帛画的理解和观点也是文章中一个重要的内容。

我认为,马王堆汉墓中的T形帛画展现了古代中国人的审美追求和艺术才华。

这些作品不仅仅是装饰墓葬的工艺品,更是当时社会和文化的重要组成部分。

通过对这些帛画的研究和欣赏,我们可以更好地了解古代中国人的思想、生活方式和艺术观念。

马王堆汉墓T形帛画的用色方法及相关问题是一个非常有价值的研究课题。

通过深入探讨其用色方法、保存和研究问题,以及与其他绘画作品的联系和区别,我们可以更全面、深入地了解这一重要的艺术遗产。

个人对于这些作品的理解和观点也将为研究和欣赏这些帛画提供更多的视角和思考。

1. 引言:介绍马王堆汉墓T形帛画的研究意义和背景,以及本文将从马王堆汉墓帛画作品与其他时期和地区绘画作品的联系与区别进行探讨。

马王堆帛画1972年马王堆在湖南出土。

马王堆汉墓在省博物馆院内。

1972年至1974年先后在市区东郊浏阳河旁的马王堆挖掘出土。

引起学术界重视的帛画是三号墓棺室西壁张挂的那幅。

何介钧、张维明《马王堆汉墓》称其为《车马仪仗图》。

根据是全幅的中心部位是一个土筑的五层台阶的高台,应是古代检阅或举行祭祀活动的“坛”。

图上的墓主人及其侍从正在徐徐登临高坛。

而方阵、车队、骑从、鸣金击鼓的乐队场面,都表现出所绘是一次盛大的仪式。

联系到墓主人生前应是防守长沙国南境的重要将领,画面又几乎全是武卒、车骑、随从,所表现的可能是墓主人生前举行盛大检阅仪式的车马仪仗。

金维诺先生在《谈马王堆三号汉墓帛画》(《文物》1974年第11期)提出三号墓棺室西壁帛画为《耕祠图》的新观点。

文章说:“三号墓棺室西壁帛画,表现的主题是‘誓社’、‘耕祠’之类的活动。

这幅帛画虽有车马、仪仗,但不是一般在东汉壁画中常见到的《出行图》。

它画的不是正在出行的行列。

鼓乐、随从、属吏都由不同方位,面向墓主人。

在列队随墓主人前来的士卒的前面,有正在燃烧的黄色火焰,其上并有牲(祭祀用的牛羊),这是燔柴主祭的场面。

《后汉书》记载:“……行祠天郊以法架,……诸侯王法架,官属傅相以下皆备卤簿,似京都宫骑,张弓带革建,遮出入称促;列侯、家丞、庶子导从。

”陈松长在《马王堆三号汉墓<车马仪仗图>帛画试说》(《湖南博物馆文集》,岳麓书社,1991年)不赞同金先生的观点,认为所说“黄色火焰,其上并有牲”不确。

所谓黄色火焰,实际是帛画残损较大之处,而且无论从什么角度都看不出有供祭祀用的牛羊和燃烧的火焰。

《后汉书》有关“耕祠”的记载,主要是讲天子行郊祀礼的仪礼规定。

三号墓主既非天子,又非列侯,既便由他举行耕祠,也不可能照搬天子行郊祀礼的排场。

陈的文章虽然同意将这幅帛画称作《车马仪仗图》,但不同意“似是表现墓主人登临高坛检阅出征队伍或出行的重大场面”。

他认为,凡出征,都得旗旌猎猎,全副武装。

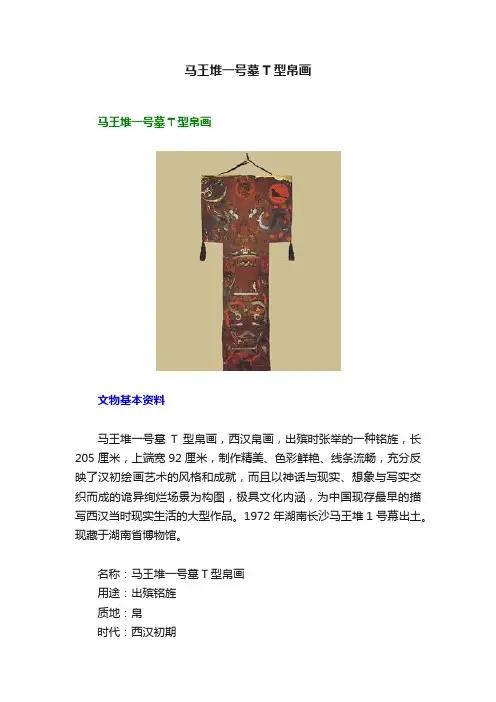

马王堆一号墓T型帛画马王堆一号墓T型帛画文物基本资料马王堆一号墓T型帛画,西汉帛画,出殡时张举的一种铭旌,长205厘米,上端宽92厘米,制作精美、色彩鲜艳、线条流畅,充分反映了汉初绘画艺术的风格和成就,而且以神话与现实、想象与写实交织而成的诡异绚烂场景为构图,极具文化内涵,为中国现存最早的描写西汉当时现实生活的大型作品。

1972年湖南长沙马王堆1号幕出土。

现藏于湖南省博物馆。

名称:马王堆一号墓T型帛画用途:出殡铭旌质地:帛时代:西汉初期出土时间:1972年出土地点:湖南长沙马王堆1号幕出土现存:湖南省博物馆级别:国家一级文物,国务院规定的六十四件禁止出国文物之一文物简介马王堆一号墓T型帛画,西汉帛画。

出殡时张举的一种铭旌,长205厘米,上端宽92厘米,制作精美、色彩鲜艳、线条流畅,充分反映了汉初绘画艺术的风格和成就,而且以神话与现实、想象与写实交织而成的诡异绚烂场景为构图,极具文化内涵,为我国现存最早的描写西汉当时现实生活的大型作品。

1972——1974年先后出土于湖南省长沙市马王堆1、3号汉墓。

帛画共5幅,其中1号墓1幅,3号墓4幅,创作时间为汉文帝时期,是迄今发现的汉代最早的独幅绘画作品。

帛画覆盖在一号墓即辛追墓的内棺上,呈T字形,长205厘米,上部宽92厘米,下部宽47.7厘米,制作精美、色彩鲜艳,画面上中下三部分分别表现了天上、人间与地下的场景,体现了西汉初年的神仙方术思想,学者认为帛画的作用是接引死者走向天国。

T型帛画是国内已知画面最大、保存最完整、艺术性最强的汉代彩绘帛画。

马王堆汉墓陈列一直是湖南省博物馆的镇馆之宝。

不过,因为保存难度较大,陈列中的T型帛画直到2003年才首次亮相展厅。

T型帛画无疑是国内已知画面最大、保存最完整、艺术性最强的汉代彩绘帛画。

1972年湖南长沙马王堆1号幕出土。

文物发掘1972年4月25日晚上,马王堆一号汉墓的发掘工作正在如火如荼地进行。

此时,当发掘人员为黑地彩绘棺和朱地彩绘棺的出土兴奋不已时,第四层内棺盖上,又出土一幅T型彩绘帛画。

汉代的天上人间地下:长沙马王堆辛追夫人墓T型帛画详细图

解

上周末本人去长沙的湖南省博物馆参观,发现有个介绍辛追夫人墓T型帛画的短视频蛮好的,就拍了截图,对帛画的内容做个图解。

实物全景拍摄。

帛画又称非衣,出殡时像引魂幡一样挑着作为引导,入葬时盖在内棺之上。

辛追夫人墓T型帛画线图。

非衣即飞衣,寓意死者灵魂升天。

帛画长一丈二尺。

分为天上、人间、地下三部分。

天上部分实物拍摄。

图中高亮为天上部分。

天界下方绘有天门,守护神豹和天界守门神帝阍。

中间是怪兽拉绳振钟,以示升天之音。

两旁有飞龙和象征长生的仙鹤。

上方右侧是九个太阳,日中金乌和扶桑树,有考证说日中金乌是古人观察到了太阳黑子。

上方左侧是托月女神,月亮,玉兔和口衔灵芝的蟾蜍。

上方中央是象征长生的仙鹤和人首蛇身之神烛龙,烛龙是人脸蛇身的怪物,红色的皮肤,住在北方极寒之地,身长千里,睁开眼就为白昼,闭上眼则为夜晚,吹气为冬天,呼气为夏天,能呼风唤雨。

马王堆一号汉墓T形帛画湖南省博物館新浪微博微信帛画的内容天界部分,画在上端最宽阔的地方。

右上角,一轮红日,日中有金乌,日下的扶桑树间,还有8个太阳。

左上角一弯新月,月上有蟾蜍和玉兔,月下画着奔月的嫦娥。

日、月之间,端坐着一个披发的人首蛇身天帝,一条红色的长尾自环于周围,天上有一道天门,有守卫的门吏。

另有神龙、神鸟和异兽相衬,显得天界的威严和神圣。

画面的下窄部分,上为人间下为地下。

人间以玉璧为界划分成上下两层,上层是墓主人的升天,下层是对墓主人的祭祀。

本图是墓主人升天图像。

墓主人拄杖,面向西方,前有小吏迎接,后有侍从护送,很有气魄。

人间之下有一巨人赤身裸体,可能是地神,双手举起一白色平台。

象征着大地。

平台之下,即古人通称的水府(黄泉),巨人脚踏鲸鯢,胯下有蛇,使人感到阴沉昏暗。

帛画的用途汉人传承前代的丧葬制度和传统,认为人死后,附在人身的魂魄要与尸体离散。

离散以后,成了野鬼,人便享受不到后人的祭祀,还会惊扰后人。

因此,必须想方设法使离散的魂魄能够回来附于尸体入葬墓内,葬制上叫做招魂复魄。

招魂,便是制作招魂幡,让游魂识别幡上画了墓主人形象,自己归来。

复魄,便是出殡前将灵柩在家停放数日,魄也能附体。

一般做法是,灵柩停放在堂上,把画妥的招魂幡,古人称做铭旌,竖在柩前。

出殡时,举在柩前,一路引导到葬地,经过祭祀告别仪式,放在棺上。

如果有多层棺,则放在最里的一层棺上,随着下葬,这样,魂随幡,魄随棺,同入墓内。

T形帛画就是一种招魂幡。

招回的魂,得以升天,魄能入地为安,完成了后人的心愿。

这种丧葬习俗,至今还能有所遗留。

T形帛画出土时,帛画上端裹着一根竹竿,就是当时用来挂画张举的。

帛画的价值帛画的价值是多方面的,主要的是:1、了解汉代及汉代以前的丧葬制度:T形帛画体现了古代葬制中关于安魂安魄的做法,形象而具体。

《周礼》、《仪礼》和《礼记》中,都记载了有关丧葬的习俗和制度方面的细节。

如《礼记》中就记载出殡时负责高举魂幡,走到柩前的人叫做“复者”。

长沙马王堆一、三号汉墓共出土了5幅帛画,山东临沂金雀山九号汉墓出土了1幅帛画。

这些都是我国古代绘画史上的珍宝。

下面作一简单介绍:1.1972年1月发掘了湖南长沙马王堆一号汉墓,这是封为软侯的长沙相利仓之妻的墓穴。

随葬品中,有一幅覆盖在内棺上的彩绘帛画。

它为“T”字形非衣,长205厘米,上部宽92厘米,下部宽47.7厘米。

画面可分三部分:上部为天国景象,有女娲、神鸟、扶桑树、金乌太阳与8个小太阳,弯月、蟾蜍、玉兔、乘龙飞入月宫的女子,天门双阙、守门人及护豹;中部为人间景象,画有墓主人老年贵夫人形象,她穿着华丽的服装,有婢女三人随后,并有侍者跪献物品,下面画有列鼎而食的奢侈场面;下部为地下的景象,有一裸体男子脚踏双鱼托起象征大地的平板,还有蛇、龟及其他一些水族形象。

构图工巧,内容丰富,色彩鲜丽。

是所发现的西汉帛画中,保存最完好的,也是艺术性极高的一幅。

2.1973年11月发掘了长沙马王堆三号汉墓,墓主人是利仓之子、袭封软侯的利骑的兄弟。

此墓发掘的帛画共4幅。

其中一幅也是覆盖在内棺上的“T”形非衣,内容大体和——号墓相似,但画的是男墓主的形象。

又两幅分别张挂在棺室东西两壁上:西壁帛画22厘米×94厘米,内容可能是耕祠仪式,有车马、仪仗之属;东壁帛画残破严重,难窥全貌,从残片中可以看出车骑、奔马和妇女乘船场面。

还有一幅则叠藏于一具漆奁中,已破损,尺寸难详,内容是气功强身图解。

3.1976年5月发掘了山东临沂金雀山九号汉墓,墓主人姓氏已无从查考。

帛画为长方形旌幡,全长200厘米,宽42厘米。

内容也分画天上、人间、地下景象,与马王堆的非衣相似,就是描写人间部分的比重增大了。

马王堆棺绘帛画首要功能可能幷不限于丧葬时向生人展示,更主要是为死者形象地规划出一个出死入生的步骤与过程。

图像程序完成一个出死入生的过程,起到入葬后永久的仪式象征功用。

然而这一过程究竟归集于引魂升天还是导魂入地?汪悦进升天还是入地?这是马王堆汉墓耐人寻味之处。

问题缘起于同一墓葬所揭示的不同空间。

引魂升天?简单说来:墓椁边厢内置家居侍俑等实物,展示了一个稳定的日常起居实用空间(图1)。

棺饰及覆棺帛画(图2)则呈现一渐次升天的虚拟空间。

一实一虚,一静一动,一地一天,南辕北辙:三维椁室陈设似劝死者长留地下,二维绘画则引魂升天。

究竟让死者何去何从?似乎很矛盾。

权宜的解释可以是:死后魂魄分离,魂升天,魄入地。

绘事似乎依升天之魂而规划;葬具及椁内起居环境俨然为入地之魄而陈设。

魂魄便各得其所。

矛盾似乎迎刃而解。

但实际问题并不这么简单。

棺绘帛画内容着力表现的是合而不是分。

这里首先得弄清古人对生死观念及空间想象与今人不同之处。

古人对生与死并非单以生理机能的停止来界定,更主要是理解为精气的聚合与离散:“人之生,气之聚也;聚则为生,散则为死。

”精气聚散既然决定人的生死,生人若要干预墓主死后归宿,力所能及便是设法聚合死者的精气,在墓葬图绘中预先经营一些阴阳合气的场景,期冀墓主由此能“出死入生”。

由此,图像的编排便是为死者设计的一套最佳程序。

就西汉马王堆墓葬而言,T形帛画及棺绘中所表现的场景,无不以此为转移。

精气的活动场所在哪里?气被视为天地与人体存在的基本载体。

我们常用现代思维的习惯分类法来取代古人经验方式,将人体与天地、墓内与墓外、主体与客观决然二分。

由此,天界便成了客观外在;人体便是绝对的自我存在。

而楚地流行的观念是太一生水、成阴阳、气聚成精、继生万物。

人体只不过是阴阳二气的活动场所。

如此说来,马王堆T形帛画展现空间既是宇宙图景又是人身内脏图,古人叫“脏象。

”“故头之圆也像天,足之方也像地……故胆为云,肺为气,肝为风,肾为雨,脾为雷,以于天地相参也,而心为之主。

古代绘画艺术的珍宝——长沙马王堆一号汉墓帛画鉴赏被称为新中国建国以来最重大的考古发现之一的马王堆西汉墓发掘,也是二十世纪惊动世界的重大考古发现。

在这里,不仅出土了一具两千年前的女尸,更为重要的是3000多件珍贵文物的出土,生动具体地揭示了汉代“文景之治”时期政治、经济、科学、军事、文化艺术等方面的发展水平。

“北有兵马俑,南有马王堆”,马王堆文化成为西汉文明的形象缩影。

一号汉墓的彩绘漆棺,色泽如新,棺面漆绘的流云漫卷,形态诡谲的动物和神怪,体态生动,活灵活现,具有很高的艺术水平。

三号墓出土的10多万字的大批帛书,是不可多得的历史文献资料。

帛书的内容涉及古代哲学、历史、和科学技术许多方面。

经整理,共有28种书籍,12万多字。

另外还有几册图籍,大部分都是失传的佚书。

二号汉墓出土的地形图,其绘制技术及其所标示的位置与现代地图大体近似,先后在美国、日本、波兰等国展出,评价极高,誉为“惊人的发现”。

漆棺上的画局部。

据《长沙马王堆西汉墓》称,这位雍容华贵的丞相夫人出土时,其外形完整无缺,全身皮肤细腻,皮下脂肪丰满,软组织尚有弹性,在往其体内注射防腐剂时,其血管还能鼓起来,就是手指和足指上的纹路都非常清楚,令人不可思议。

而她装殓的华美更让人称奇,出土时,她的前额及两髻有木花饰品29件,并涂彩贴金,而其头发则编有盘髻式假发,其脸上则盖一件酱色织锦和一块素绢,两手则握绣花绢面香囊,两足则着青丝履,贴身穿"信期绣"罗绮丝棉袍,外套细麻布单衣,然后包裹各式衣着、衿被及丝麻织物18层,从头到脚层层包裹,然后横扎丝带九道(与古埃及木乃伊是不是很像?),再在上面覆盖印花敷彩黄丝棉袍和"长寿绣"绢棉袍各一件,一共20层包裹,真是华贵不凡。

1972年马王堆女尸出土时全身润泽,皮肤覆盖完整,毛发尚在,肌肉有弹性。

这是世界上首次发现古代湿尸。

这是出土时的资料照片。

2002年4月19日,中国刑警学院教授赵成文在电脑上成功复原了西汉长沙国丞相夫人面相。

马王堆汉墓T形帛画用色方法及相关问题的讨论1. 引言马王堆汉墓出土的T形帛画作为我国古代绘画的珍贵遗产,不仅在绘画技法上具有独特性,而且在用色方法上也呈现出独特的魅力。

本文将对马王堆汉墓T形帛画的用色方法及相关问题进行深入探讨,以期能更好地理解古代绘画技艺。

2. 马王堆汉墓T形帛画简介马王堆汉墓出土的T形帛画是我国历史上最早的精美的彩绘帛画之一。

这些作品多以宫廷宴乐、仙山神仙、花鸟鱼虫、人物故事等题材为主,用色鲜艳,构图繁复,笔触细腻,工艺精湛,堪称我国古代绘画艺术的瑰宝。

3. T形帛画的用色方法3.1 色彩浓淡结合T形帛画在用色上注重色彩的浓淡结合,通过调和不同浓度的颜料,使得作品色调丰富多样,以表现出丰富的画面层次感。

3.2 色彩对比鲜明在T形帛画中,对比鲜明的色彩运用是十分常见的。

通过对比色彩的明暗变化,使画面更具张力和美感。

3.3 色彩运用的技法T形帛画采用了多种色彩运用的技法,如渐变、点彩、拓印等,这些技法使得作品在用色上具有独特的艺术效果。

4. 相关问题的讨论4.1 T形帛画用色方法与当时社会环境的关系对于古代绘画艺术的用色方法,往往受到当时社会、文化、宗教等因素的影响。

可以从T形帛画的用色方法中,探讨其与当时社会环境的关系。

4.2 T形帛画用色方法的艺术价值T形帛画的用色方法在我国古代绘画史上具有重要的艺术价值,其独特的色彩表现方式对后世的绘画艺术产生了深远的影响。

5. 个人观点和理解对于马王堆汉墓T形帛画的用色方法及相关问题,我认为应该从多个角度进行深入研究,既要注重对其艺术特点的把握,也要从历史、文化等方面去理解其深层含义。

古代绘画是我们宝贵的文化遗产,通过对其用色方法的研究,不仅可以更好地了解古代艺术家的艺术创作过程,也能够对我们当代的绘画艺术产生启发和影响。

6. 总结与回顾本文围绕马王堆汉墓T形帛画的用色方法及相关问题展开了深入讨论,对其色彩运用的技法、与当时社会环境的关系、艺术价值等进行了分析。

《马王堆帛画的主题》阅读答案及解析《马王堆帛画的主题》阅读答案及解析马王堆帛画的主题我国有史记载的毛笔绘画当开始于秦汉,但经过历代战乱,地面上的秦汉绘画已所存不多。

考古学家们从1949年到1974年,在楚地相继发掘出十多幅帛画。

其中马王堆1号、3号墓内覆盖在棺椁上的“T”型帛画形状独特,寓意深邃,艺术价值最高,是世界上最珍贵的艺术品之一,引起了许多专家对帛画之谜的解释。

全国所有涉及中国最早绘画内容的教科书及近年出版的权威书籍,都断定帛画的主题思想就是“引魂升天”。

对此,本人持不同见解。

汉镇墓文中有“上天苍苍,地下茫茫;死人归阴,生人归阳;生人有里,死人有乡”之语,可见天为阳,地为阴,鬼为阴类,阴间不可能位于属阳的“上天”,只能在属阴的茫茫地下——幽冥。

中国古代“引魂升天”说是东汉以后的事,那时受佛教、伊斯兰教、基督教、犹太教的影响,认为人死后可升天堂享乐,也可下地狱受苦;佛教认为修行积德者在死后可以前往西天极乐世界,解脱轮回之苦。

修建于西汉初的马王堆汉墓尚未受到这些观念的影响,不可能改下阴间为“升天”。

另外,从已发现的楚国文献资料看,楚国没有灵魂升天的习俗。

《楚辞·招魂》中写道:“魂兮归来,君无上天些①。

虎豹九关,啄害下人些。

一夫九首,拔木九千些。

……”说明楚人甚至忌惮于灵魂上天。

现在国内主要有关书籍中几乎都认为长沙陈家大山出土的《人物龙凤帛画》和长沙子弹库出土的《人物御龙帛画》都是灵魂升天图,认为“两者画面结构虽有差异,但皆表现墓主在神化动物导引下飞翔升腾”,从而成为西汉帛画“引魂升天”的历史依据。

但仔细观察两幅帛画,子弹库出土帛画男性墓主乘的不是飞龙而是一般龙舟;陈家大山出土帛画的女性墓主乘的是如一弯新月的独木舟。

龙舟在楚地战国时已普遍流行,如屈原投江死后,人们为怀念他,用龙舟为他招魂并投抛粽子使水族勿食其肉,此风俗沿袭至今。

过去都认为画中龙舟下云纹状图案为“云彩”,其实为龙舟下的水波纹。