马王堆出土文物艺术欣赏 PPT

- 格式:ppt

- 大小:10.49 MB

- 文档页数:52

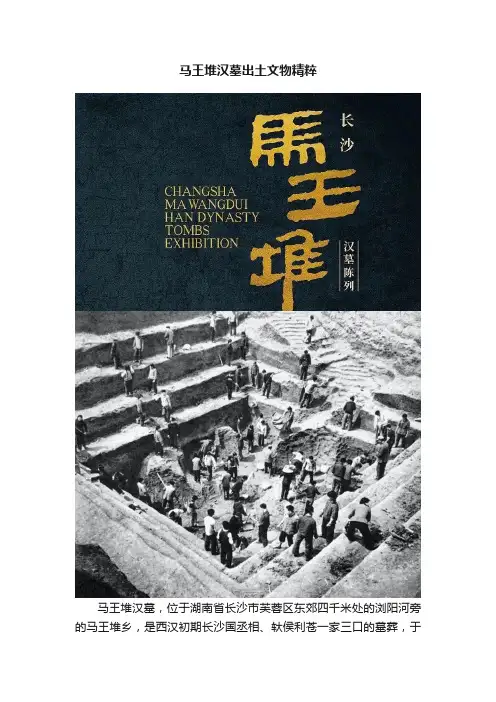

马王堆汉墓出土文物精粹马王堆汉墓,位于湖南省长沙市芙蓉区东郊四千米处的浏阳河旁的马王堆乡,是西汉初期长沙国丞相、轪侯利苍一家三口的墓葬,于1972年~1974年先后进行3次考古发掘,三座都是北侧有墓道的长方形竖穴,椁室构筑在墓坑底部,墓底和椁室周围,都塞满木炭和白膏泥,然后层层填土,夯实封固。

二号墓是汉初长沙丞相轪侯利苍,约下葬于吕后二年(前186年),三号墓是利苍之子(利豨),根据墓内出土长方形薄木板,纵向从右至左墨书秦隶风格文字:“十二年,二月乙巳朔戊辰,家丞奋移主藏(葬)郎中,移藏(葬)物一编,书到先质,具奏主藏(葬)君”。

可知下葬年代是西汉文帝前元十二年(前168年),一号墓是利苍妻(辛追),下葬年代可能还要略晚一些。

马王堆汉墓出土了大量的文物,保存较好的一号墓和三号墓,两墓的锦饰内棺上都覆盖彩绘帛画。

一号墓出土了历两千年不腐的女尸,三号墓出土大量帛书文献和兵器。

随葬品都置于棺房周围的4个边箱之中,主要有印章、丝织品、帛画、竹笥、漆器、木俑、乐器、竹木器、陶器,中草药以及“遣策”竹简等遗物3000余件。

是20世纪世界最重大的考古发现之一。

保存完好的墓葬结构及丰富的随葬品,是汉代生活方式、丧葬观念的完整呈现。

700余件工艺繁复的精美漆器,反映了汉代髹漆业的辉煌成就;500多件织精绣美的丝织衣物,力证了西方文献中“丝国”(Seres)的记载;逾50篇“百科全书”式的简帛文献,传承了先哲们的学识与智慧;诡谲奇幻的彩棺帛画,蕴含了汉代的升天幻想及永生渴望;宛如梦中的千年遗容,创造了人类防腐技术的奇迹……马王堆汉墓是人们了解2200年前社会风貌的窗口,被誉为汉初历史文明的标杆。

“长沙马王堆汉墓陈列”展示面积5243.8平方米,分为序厅及惊世发掘、生活与艺术、简帛典藏、永生之梦四个单元。

通过千余件珍贵展品历史与艺术交融的形式,以故事叙事手法,描绘了一幅轪侯家人生前的生活画卷,逝后严格按仪轨下葬并带走死后世界生活所需,折射出汉初人们对生命的珍惜以及多维宇宙观,从横切面展示当时的中国所达到的高度的物质文明和精神文明,以及在世界文明史上的科技成就及重大贡献。

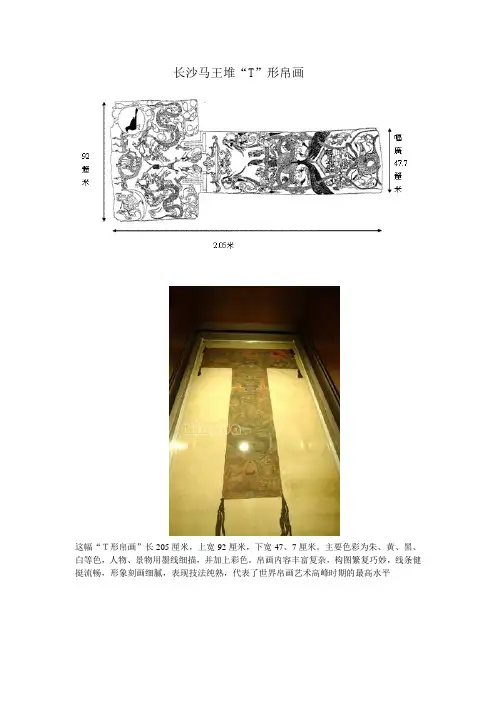

长沙马王堆“T”形帛画这幅“T形帛画”长205厘米,上宽92厘米,下宽47、7厘米。

主要色彩为朱、黄、黑、白等色,人物、景物用墨线细描,并加上彩色。

帛画内容丰富复杂,构图繁复巧妙,线条健挺流畅,形象刻画细腻,表现技法纯熟,代表了世界帛画艺术高峰时期的最高水平已伴随长沙马王堆汉墓主人辛追沉睡近2200年的“T形帛画”,1月18日在长沙湖南省博物馆新建的马王堆汉墓出土文物陈列馆向世人显露出神秘的真容。

这是辛追墓中的“T形帛画”出土31年来首次被放进博物馆的橱窗展出。

这幅“T形帛画”长205厘米,上宽92厘米,下宽47、7厘米。

主要色彩为朱、黄、黑、白等色,人物、景物用墨线细描,并加上彩色。

帛画内容丰富复杂,构图繁复巧妙,线条健挺流畅,形象刻画细腻,表现技法纯熟,代表了世界帛画艺术高峰时期的最高水平。

新华社记者龙弘涛摄长沙马王堆汉墓“T形帛画”首露真容2003年6月6日华声报讯:拆开一层层严实的包装,徐徐展开卷轴。

已伴随湖南长沙马王堆汉墓主人辛追沉睡近2200年的“T形帛画”,于1月18日上午向世人显露出神秘的真容。

湖南省博物馆馆长陈建明说,这是“T形帛画”出土31年来首次放进博物馆的橱窗。

辛追墓中的“T形帛画”内容丰富复杂,构图繁复而巧妙,线条健挺流畅,形象刻画细腻,表现技法纯熟,代表了世界帛画艺术高峰时期的最高水平。

据新华网报道,这幅“T形帛画”主要色彩为朱、黄、黑、白等色,人物、景物用墨线细描,还加上彩色。

帛画长205厘米,上宽92厘米,下宽47.7厘米,下边的四角缀有绦带。

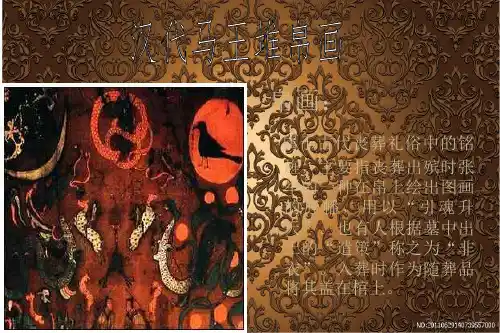

帛画描绘内容分为三部分,天上部分绘有人首蛇身的蛟龙、金乌、蟾、日、月,扶桑等天国的神话传说;人间部分绘有墓主人辛追在3个侍女的陪同下,正在飞升天国的路上,以及家人在祈求死者灵魂升天的祭祀场面;地下部分画着神话中的鳌鱼和异兽守卫死者的灵魂。

1972年长沙马王堆汉墓考古大发现中,“T形帛画”随同墓主人辛追一同出土。

当时,帛画平铺在内棺盖板上,随葬“谴册”(即“清单”)上称“T形帛画”为“非衣”。

马王堆一号汉墓T形帛画湖南省博物館新浪微博微信帛画的内容天界部分,画在上端最宽阔的地方。

右上角,一轮红日,日中有金乌,日下的扶桑树间,还有8个太阳。

左上角一弯新月,月上有蟾蜍和玉兔,月下画着奔月的嫦娥。

日、月之间,端坐着一个披发的人首蛇身天帝,一条红色的长尾自环于周围,天上有一道天门,有守卫的门吏。

另有神龙、神鸟和异兽相衬,显得天界的威严和神圣。

画面的下窄部分,上为人间下为地下。

人间以玉璧为界划分成上下两层,上层是墓主人的升天,下层是对墓主人的祭祀。

本图是墓主人升天图像。

墓主人拄杖,面向西方,前有小吏迎接,后有侍从护送,很有气魄。

人间之下有一巨人赤身裸体,可能是地神,双手举起一白色平台。

象征着大地。

平台之下,即古人通称的水府(黄泉),巨人脚踏鲸鯢,胯下有蛇,使人感到阴沉昏暗。

帛画的用途汉人传承前代的丧葬制度和传统,认为人死后,附在人身的魂魄要与尸体离散。

离散以后,成了野鬼,人便享受不到后人的祭祀,还会惊扰后人。

因此,必须想方设法使离散的魂魄能够回来附于尸体入葬墓内,葬制上叫做招魂复魄。

招魂,便是制作招魂幡,让游魂识别幡上画了墓主人形象,自己归来。

复魄,便是出殡前将灵柩在家停放数日,魄也能附体。

一般做法是,灵柩停放在堂上,把画妥的招魂幡,古人称做铭旌,竖在柩前。

出殡时,举在柩前,一路引导到葬地,经过祭祀告别仪式,放在棺上。

如果有多层棺,则放在最里的一层棺上,随着下葬,这样,魂随幡,魄随棺,同入墓内。

T形帛画就是一种招魂幡。

招回的魂,得以升天,魄能入地为安,完成了后人的心愿。

这种丧葬习俗,至今还能有所遗留。

T形帛画出土时,帛画上端裹着一根竹竿,就是当时用来挂画张举的。

帛画的价值帛画的价值是多方面的,主要的是:1、了解汉代及汉代以前的丧葬制度:T形帛画体现了古代葬制中关于安魂安魄的做法,形象而具体。

《周礼》、《仪礼》和《礼记》中,都记载了有关丧葬的习俗和制度方面的细节。

如《礼记》中就记载出殡时负责高举魂幡,走到柩前的人叫做“复者”。

马王堆汉墓文物欣赏展开全文具杯盒西汉(公元前206—公元25年)1972年长沙马王堆一号汉墓出土长19.2厘米,宽16.2厘米,通高13厘米漆盒呈椭圆形,斫木胎,即用刨、剜、凿等手法将一木块或木板斫削出器形。

具杯盒由上盖和器身两部分以子母口扣合而成。

器内及盖内髹红漆无纹饰。

器身及器盖均髹黑褐色漆,再以红漆和黑漆绘云纹、漩涡纹和几何图案。

底部光素无纹饰。

上、下口沿均以红漆书“轪侯家”三字。

盒内装小耳杯七件,其中六件顺叠,最后一件反扣。

反扣杯为重沿,两耳断面呈三角形,恰好与六件顺叠杯严密相扣。

七件小耳杯与马王堆出土的其它耳杯形制相同,均为斫木胎,椭圆形,两侧耳呈月牙形,圆唇、小平底。

杯内髹红漆无纹饰,中以黑漆书“君幸酒”三字,两耳及外壁髹黑漆,两耳及口沿外部朱绘菱纹和绳纹组成的几何图案。

在马王堆出土的木简中,称这种小耳杯为“小具杯”,因此专为存放小耳杯的漆盒就被称为“具杯盒”。

这种设计奇特、制作精巧的具杯盒在马王堆三号汉墓中也出土两件,大小形制基本相同,内装九件小耳杯,其中八件顺叠,一件反扣。

西汉(公元前206—公元25年)1972年长沙马王堆一号汉墓出土长19.2厘米,宽16.2厘米,通高13厘米漆盒呈椭圆形,斫木胎,即用刨、剜、凿等手法将一木块或木板斫削出器形。

具杯盒由上盖和器身两部分以子母口扣合而成。

器内及盖内髹红漆无纹饰。

器身及器盖均髹黑褐色漆,再以红漆和黑漆绘云纹、漩涡纹和几何图案。

底部光素无纹饰。

上、下口沿均以红漆书“轪侯家”三字。

盒内装小耳杯七件,其中六件顺叠,最后一件反扣。

反扣杯为重沿,两耳断面呈三角形,恰好与六件顺叠杯严密相扣。

七件小耳杯与马王堆出土的其它耳杯形制相同,均为斫木胎,椭圆形,两侧耳呈月牙形,圆唇、小平底。

杯内髹红漆无纹饰,中以黑漆书“君幸酒”三字,两耳及外壁髹黑漆,两耳及口沿外部朱绘菱纹和绳纹组成的几何图案。

在马王堆出土的木简中,称这种小耳杯为“小具杯”,因此专为存放小耳杯的漆盒就被称为“具杯盒”。

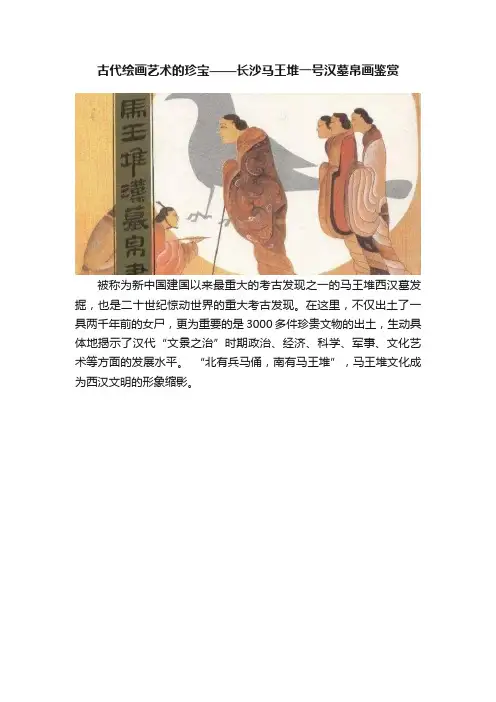

古代绘画艺术的珍宝——长沙马王堆一号汉墓帛画鉴赏被称为新中国建国以来最重大的考古发现之一的马王堆西汉墓发掘,也是二十世纪惊动世界的重大考古发现。

在这里,不仅出土了一具两千年前的女尸,更为重要的是3000多件珍贵文物的出土,生动具体地揭示了汉代“文景之治”时期政治、经济、科学、军事、文化艺术等方面的发展水平。

“北有兵马俑,南有马王堆”,马王堆文化成为西汉文明的形象缩影。

一号汉墓的彩绘漆棺,色泽如新,棺面漆绘的流云漫卷,形态诡谲的动物和神怪,体态生动,活灵活现,具有很高的艺术水平。

三号墓出土的10多万字的大批帛书,是不可多得的历史文献资料。

帛书的内容涉及古代哲学、历史、和科学技术许多方面。

经整理,共有28种书籍,12万多字。

另外还有几册图籍,大部分都是失传的佚书。

二号汉墓出土的地形图,其绘制技术及其所标示的位置与现代地图大体近似,先后在美国、日本、波兰等国展出,评价极高,誉为“惊人的发现”。

漆棺上的画局部。

据《长沙马王堆西汉墓》称,这位雍容华贵的丞相夫人出土时,其外形完整无缺,全身皮肤细腻,皮下脂肪丰满,软组织尚有弹性,在往其体内注射防腐剂时,其血管还能鼓起来,就是手指和足指上的纹路都非常清楚,令人不可思议。

而她装殓的华美更让人称奇,出土时,她的前额及两髻有木花饰品29件,并涂彩贴金,而其头发则编有盘髻式假发,其脸上则盖一件酱色织锦和一块素绢,两手则握绣花绢面香囊,两足则着青丝履,贴身穿"信期绣"罗绮丝棉袍,外套细麻布单衣,然后包裹各式衣着、衿被及丝麻织物18层,从头到脚层层包裹,然后横扎丝带九道(与古埃及木乃伊是不是很像?),再在上面覆盖印花敷彩黄丝棉袍和"长寿绣"绢棉袍各一件,一共20层包裹,真是华贵不凡。

1972年马王堆女尸出土时全身润泽,皮肤覆盖完整,毛发尚在,肌肉有弹性。

这是世界上首次发现古代湿尸。

这是出土时的资料照片。

2002年4月19日,中国刑警学院教授赵成文在电脑上成功复原了西汉长沙国丞相夫人面相。

马王堆帛画考古论文1972年马王堆在湖南出土。

马王堆汉墓在省博物馆院内。

1972年至1974年先后在市区东郊浏阳河旁的马王堆挖掘出土。

一号汉墓出土的女尸,时逾2100多年,形体完整,全身润泽,部分关节可以活动,软组织尚有弹性,几乎与新鲜尸体相似。

它既不同于木乃伊,又不同于尸腊和泥炭鞣尸。

是一具特殊类型的尸体,是防腐学上的奇迹,震惊世界,吸引不少学者、游人观光。

女尸经解剖后,躯体和内脏器官均陈列在一间特殊设计的地下室内。

马王堆三座汉墓共出土珍贵文物3000多件,绝大多数保存完好。

其中五百多件各种漆器,制作精致,纹饰华丽,光泽如新。

一号汉墓的彩绘漆棺,色泽如新,棺面漆绘的流云漫卷,形态诡谲的动物和神怪,体态生动,活灵活现,具有很高的艺术水平。

三号墓出土的10多万字的大批帛书,是不可多得的历史文献资料。

帛书的内容涉及古代哲学、历史、和科学技术许多方面。

经整理,共有28种书籍,12万多字。

另外还有几册图籍,大部分都是失传的佚书。

二号汉墓出土的地形图,其绘制技术及其所标示的位置与现代地图大体近似,先后在美国、日本、波兰等国展出,评价极高,誉为“惊人。

的发现”马王堆帛画研究对马王堆汉墓帛画的研究,集中于“T”形帛画和三号墓棺室西壁帛画。

“T”形帛画的研究,重点是名称和作用、画的主要内容和使用的神话传说。

(《文物》1972商志香覃先生在《马王堆一号汉墓“非衣”试释》。

安年第9期),首先提出“T”形帛画在一号墓遣策中的名称为“非衣”志敏先生《长沙新发现的西汉帛画试析》(《考古》1973年第1期)、孙作云先生《长沙马王堆一号汉墓出土画幡考释》(《考古》1973年第1期)和马雍先生《论长沙马王堆一号汉墓出土帛画的名称和作用》(《考古》1973年第2期)均认为它应是画幡铭旌,原是悬挂在直立的旗竿上,送葬时入圹后从竿上取下覆在棺上。

在这些文章中,对其名称以马雍先生的考证最为详尽。

文章引《礼记·檀弓》孔颖达正义一段文字,对这种旌旗作了综合详细的分析。