恒定源扩散和限定源扩散

- 格式:pptx

- 大小:512.21 KB

- 文档页数:14

集成电路的制作工艺和质量检测我们在日常工作中有接触的是以硅平面为工艺基础的半导体集成电路。

其制造过程大体可分为三个阶段。

第一阶段:加工制作集成电路用的基片。

第二阶段:是在基片上按平面工艺流程制作集成电路所需的元器件及其相互连线。

第三阶段:将制成的集成电路基片经过初测,筛选,划片,分成一块一块的集成电路芯片。

然后将合格的芯片烧结在管座上,焊上引线,再封装,老化,总测,分档等工序,成为产品。

我们公司主要做第二阶段。

集成芯片制作的基本工艺按照硅平面工艺,集成电路芯片的各个元器件及其相互间的连线都是在统一的工艺流程中,一步步制成。

而这一流程是右一些基本工艺按制作晶体管的顺序编制而成。

1.外延生长工艺:一般是指在一块衬底上生长一层导体单晶或多晶硅。

它是实现元气件相互隔离的一道重要工序,同时解决了高频晶体管C结击穿电压与集电区体电阻对材料电阻率要求的矛盾。

2.氧化工艺:是要在硅表面生成二氧化硅作为介质。

它可以扩散时对杂质起掩蔽作用。

起绝缘作用,如元器件之间隔绝的绝缘层。

对集成芯片上元器件的表面起保护作用等。

3.光刻工艺:是一种微细的加工工艺。

其利用光敏抗蚀层的光化学反应和蚀刻技术可以在二氧化硅薄膜上精确地刻制出所需要的扩散图形以及元器件相互连接的布线图形。

随着集成电路的不断提高,要求芯片上元器件的尺寸越来越小,这样对光刻工艺提出了更高的要求。

目前发展的超微细加工技术,从光源,曝光方式,感光胶配方,蚀刻方法等诸多方面做了大量改进,从而使最小线宽达到了亚微米的水平。

4.扩散工艺:就是在高温下将杂质原子掺入硅片表层,形成不同电阻率的杂质半导体。

根据集成电路图,在规定的区域并选定适当的杂质进行扩散,就可制成隔离PN结、二极管、三极管、及扩散电阻等。

因此可以说,集成电路的基本结构是通过扩散来实现的。

在扩散中为了达到一定的表面杂质浓度和扩散的深度,可以采用恒定源扩散和限定源扩散这两种。

相比之下限定源扩散既能控制硅表面浓度,又能控制扩散深度。

集成电路版图设计习题答案第2章 集成电路制造工艺【习题答案】1.硅片制备主要包括(直拉法)、(磁控直拉法)和(悬浮区熔法)等三种方法。

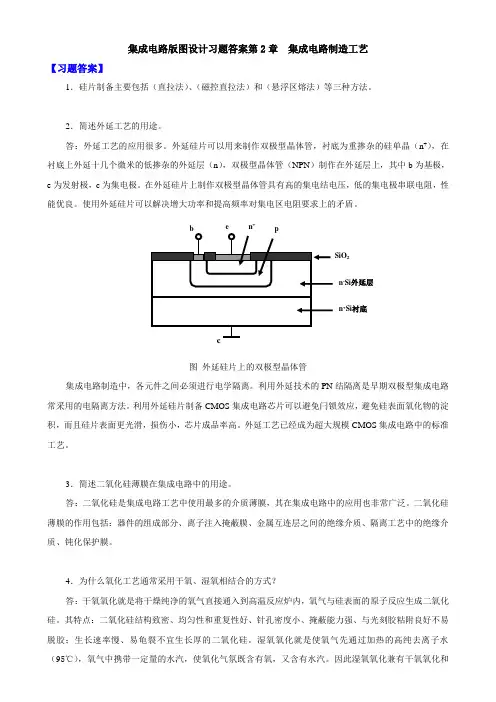

2.简述外延工艺的用途。

答:外延工艺的应用很多。

外延硅片可以用来制作双极型晶体管,衬底为重掺杂的硅单晶(n +),在衬底上外延十几个微米的低掺杂的外延层(n ),双极型晶体管(NPN )制作在外延层上,其中b 为基极,e 为发射极,c 为集电极。

在外延硅片上制作双极型晶体管具有高的集电结电压,低的集电极串联电阻,性能优良。

使用外延硅片可以解决增大功率和提高频率对集电区电阻要求上的矛盾。

图 外延硅片上的双极型晶体管集成电路制造中,各元件之间必须进行电学隔离。

利用外延技术的PN 结隔离是早期双极型集成电路常采用的电隔离方法。

利用外延硅片制备CMOS 集成电路芯片可以避免闩锁效应,避免硅表面氧化物的淀积,而且硅片表面更光滑,损伤小,芯片成品率高。

外延工艺已经成为超大规模CMOS 集成电路中的标准工艺。

3.简述二氧化硅薄膜在集成电路中的用途。

答:二氧化硅是集成电路工艺中使用最多的介质薄膜,其在集成电路中的应用也非常广泛。

二氧化硅薄膜的作用包括:器件的组成部分、离子注入掩蔽膜、金属互连层之间的绝缘介质、隔离工艺中的绝缘介质、钝化保护膜。

4.为什么氧化工艺通常采用干氧、湿氧相结合的方式?答:干氧氧化就是将干燥纯净的氧气直接通入到高温反应炉内,氧气与硅表面的原子反应生成二氧化硅。

其特点:二氧化硅结构致密、均匀性和重复性好、针孔密度小、掩蔽能力强、与光刻胶粘附良好不易脱胶;生长速率慢、易龟裂不宜生长厚的二氧化硅。

湿氧氧化就是使氧气先通过加热的高纯去离子水(95℃),氧气中携带一定量的水汽,使氧化气氛既含有氧,又含有水汽。

因此湿氧氧化兼有干氧氧化和en +SiO 2n -Si 外延层 n +Si 衬底水汽氧化的作用,氧化速率和二氧化硅质量介于二者之间。

实际热氧化工艺通常采用干、湿氧交替的方式进行。

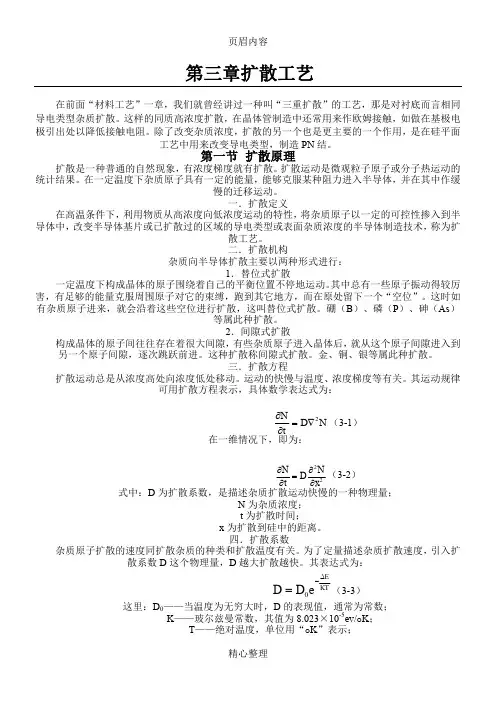

第三章 扩散工艺在前面“材料工艺”一章,我们就曾经讲过一种叫“三重扩散”的工艺,那 是对衬底而言相同导电类型杂质扩散。

这样的同质高浓度扩散,在晶体管制造中 还常用来作欧姆接触,如做在基极电极引出处以降低接触电阻。

除了改变杂质浓 度,扩散的另一个也是更主要的一个作用,是在硅平面工艺中用来改变导电类型,扩散是一种普通的自然现象,有浓度梯度就有扩散。

扩散运动是微观粒子原 子或分子热运动的统计结果。

在一定温度下杂质原子具有一定的能量,能够克服 某种阻力进入半导体,并在其中作缓慢的迁移运动。

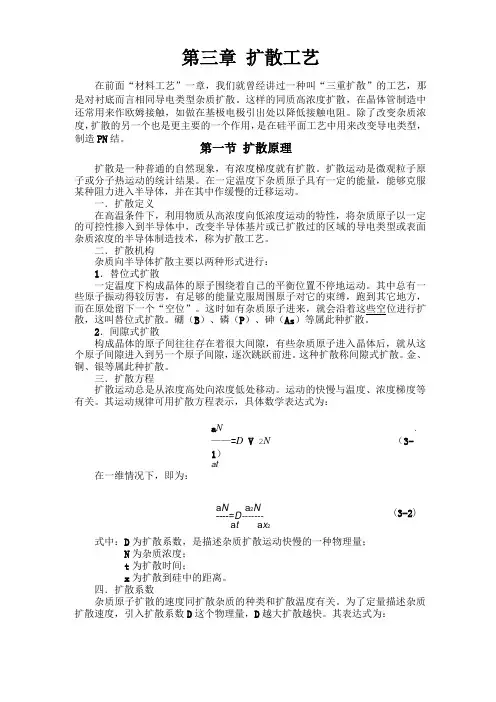

一.扩散定义在高温条件下,利用物质从高浓度向低浓度运动的特性,将杂质原子以一定 的可控性掺入到半导体中,改变半导体基片或已扩散过的区域的导电类型或表面 杂质浓度的半导体制造技术,称为扩散工艺。

二.扩散机构杂质向半导体扩散主要以两种形式进行:1.替位式扩散一定温度下构成晶体的原子围绕着自己的平衡位置不停地运动。

其中总有一 些原子振动得较厉害,有足够的能量克服周围原子对它的束缚,跑到其它地方, 而在原处留下一个“空位”。

这时如有杂质原子进来,就会沿着这些空位进行扩 散,这叫替位式扩散。

硼(B )、磷(P )、砷(As )等属此种扩散。

2.间隙式扩散构成晶体的原子间往往存在着很大间隙,有些杂质原子进入晶体后,就从这 个原子间隙进入到另一个原子间隙,逐次跳跃前进。

这种扩散称间隙式扩散。

金、 铜、银等属此种扩散。

三.扩散方程扩散运动总是从浓度高处向浓度低处移动。

运动的快慢与温度、浓度梯度等 有关。

其运动规律可用扩散方程表示,具体数学表达式为:a N、 ——=D V 2N(3-1)a t在一维情况下,即为:a N a 2N ---- =D------- a t a x 2 式中:D 为扩散系数,是描述杂质扩散运动快慢的一种物理量;N 为杂质浓度;t 为扩散时间;x 为扩散到硅中的距离。

四.扩散系数杂质原子扩散的速度同扩散杂质的种类和扩散温度有关。

《半导体器件物理基础》复习要点授课教师:李洪涛编辑:徐驰第一章PN结载流子:N型半导体中电子是多数载流子,空穴是少数载流子;P型半导体中空穴是多数载流子,电子是少数载流子。

pn结:指半导体中p区和n区的交界面及两侧很薄的过渡区,由p区和n区共格相连而构成。

多子的扩散运动使空间电荷区变宽,少子的漂移运动使空间电荷区变窄,最终达到动态平衡,I扩=I漂,空间电荷区的宽度达到稳定,即形成PN结。

突变结:由合金法、分子束外延法制得的pn结,在p区和n区内杂质分布均匀,而在交界面处杂质类型突变。

缓变结:由扩散法制得的p-n结,扩散杂质浓度由表面向内部沿扩散方向逐渐减小,交界面处杂质浓度是渐变的。

施主杂质浓度空间电荷区:PN结的内部由于正负电荷的相互吸引,使过剩电荷分布在交界面两侧一定的区域内。

电离施主与电离受主都固定在晶格结点上,因此称为“空间电荷区”。

空间电荷区电子浓度公式:n=n i exp((E f-E i)/KT)载流子在pn结区附近的分布:空间电荷区载流子浓度分布则如下图所示:用线性轴则如下图:结区电场、电位分布:耗尽区单位体积带电量相同。

势垒区内电场强度正比于Q1Q2/r2, 中心处电场最强。

所以就有了如下的电场强度分布和电位分布。

耗尽近似:空间电荷区只存在未被中和的带点离子,而不存在自由载流子,或者说自由载流子浓度已减小到耗尽程度,因此PN结又称为“耗尽层”。

耗尽区因无载流子,可忽略扩散和漂移的运动。

pn结能带图:接触电位差V D:pn结的内建电势差,大小等于空间电荷区靠近p区侧边界处电位与靠近n 区处电位之差。

n、p区掺杂浓度越大(或结区杂质浓度梯度越大)、材料禁带宽度越宽,温度越低,接触电势差越大。

PIN结构:在P区与N区中间加入一层本征半导体构造的晶体二极管。

高低结:n+-n或者p+-p结构的结。

同样有扩散和漂移的平衡,结区也有电场,但结区的载流子浓度介于两侧的浓度之间。

没有单向导电性。

对扩散后方块电阻、表面浓度和结深的影响,采用四探针测摘要:本文研究了单晶硅片不同的基体电阻率,对扩散后方块电阻、表面浓度和结深的影响,采用四探针测试法测定了发射极的方块电阻,结果显示基体电阻率越高,扩散后的方阻越高,采用电化学电压电容(ECV)测量方法测量了发射极表面浓度与结深的变化, ECV测量的结果表明了电阻率高的硅片扩散后表面浓度低、结深越小,是扩散后方阻高的原因,这些结果对太阳能电池生产的扩散工艺有一定的指导意义。

引言:目前,在国际环境和能源问题日趋严重的大背景下,新型无污染的新能源得到的快速的发展,而太阳能电池能够将太阳能直接转化成电能得到了大力的发展,到目前为止,晶体硅太阳能电池仍占据着整个太阳能电池的主要市场[1-3]。

然而到目前为止使用太阳能电池的成本依然较高,虽然成本每年都在降低。

降低太阳能电池发电的生产成本和提高其转换效率一直是研究的热点[4]。

扩散形成p-n结实太阳能生产中的重要的环节,p-n结是整个太阳能电池的心脏部分,通过改变扩散生产工艺,来提高太阳能电池性能的研究有很多。

李等通过改变扩散的时间和温度来改变多晶硅扩散的电阻在发现,当方阻小于70Ω/sq的时候,电池效率随着方阻的增加而增加,当大于70Ω/sq的时候随着方阻的增加而减小[ 5 ]。

Betezen等从实验中得出,降低温度和延长扩散时间有利于硅片的吸杂作用[6]。

豆等通过改变多晶硅中气体流量的大小与RIE制绒工艺进行匹配,在方阻为80Ω/sq的情况下得到了转换效率为17 . 5%的太阳能电池,比相应的酸制绒效率提高了0.5%[7]。

在一些重参杂的研究中发现,重参杂会增加发射极载流子的复合速率[8-9]。

上述的研究表明了扩散方阻对电池最终的转换效率有重要的影响,这些结果对生产中扩散工艺都具有重要的知道意义。

然而,上述的研究,都是通过改变扩散的时间或者源流量的大小来改变扩散后方阻的大小。

到目前为止,对不同电阻率硅片扩散后方阻的研究还比较少。

第三章扩散工艺在前面“材料工艺”一章,我们就曾经讲过一种叫“三重扩散”的工艺,那是对衬底而言相同导电类型杂质扩散。

这样的同质高浓度扩散,在晶体管制造中还常用来作欧姆接触,如做在基极电极引出处以降低接触电阻。

除了改变杂质浓度,扩散的另一个也是更主要的一个作用,是在硅平面工艺中用来改变导电类型,制造PN 结。

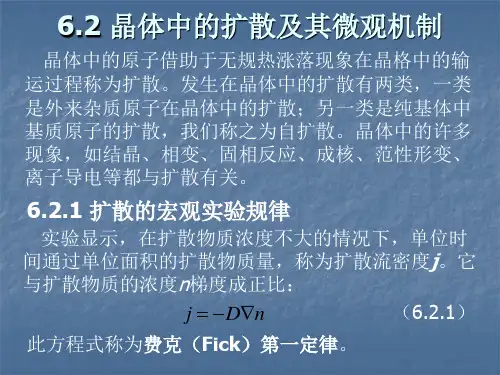

第一节 扩散原理扩散是一种普通的自然现象,有浓度梯度就有扩散。

扩散运动是微观粒子原子或分子热运动的统计结果。

在一定温度下杂质原子具有一定的能量,能够克服某种阻力进入半导体,并在其中作缓称为扩As )t 为扩散时间;x 为扩散到硅中的距离。

四.扩散系数杂质原子扩散的速度同扩散杂质的种类和扩散温度有关。

为了定量描述杂质扩散速度,引入扩散系数D 这个物理量,D 越大扩散越快。

其表达式为:KT Ee D D ∆-=0(3-3)这里:D 0——当温度为无穷大时,D 的表现值,通常为常数;K ——玻尔兹曼常数,其值为8.023×10-5ev/o K ;T ——绝对温度,单位用“o K ”表示;E ∆——有关扩散过程的激活能,实际上就是杂质原子扩散时所必须克服的某种势垒。

扩散系数除与杂质种类、扩散温度有关,还与扩散气氛、衬底晶向、晶格完整性、衬底材料、本体掺杂浓度N B 及扩散杂质的表面浓度N S 等有关。

五.扩散杂质分布在半导体器件制造中,虽然采用的扩散工艺各有不同,但都可以分为一步法扩散和二步法扩散。

二步法扩散分预沉积和再分布两步。

一步法与二步法中的预沉积属恒定表面源扩散。

而二步法中的再扩散属限定表面源扩散。

由于恒定源和限定源扩散两者的边界和初始条件不同,因而扩散方程有不同的解,杂质在硅中的分布状况也就不同。

1.恒定源扩散在恒定源扩散过程中,硅片的表面与浓度始终不变的杂质(气相或固相)相接触,即在整个扩散过程中硅片的表面浓度N S 保持恒定,故称为恒定源扩散。

恒定源扩散的杂质浓度分布的表达式是:t 三个式中的e Dt x 42-为高斯函数,故这种杂质分布也叫高斯分布。

1)Acetone 丙酮丙酮是有机溶剂的一种,分子式为CH3COCH3性质:无色,具剌激性薄荷臭味的液体用途:在FAB内的用途,主要在于黄光室内正光阻的清洗、擦拭毒性:对神经中枢具中度麻醉性,对皮肤粘膜具轻微毒性,长期接触会引起皮肤炎,吸入过量的丙酮蒸气会刺激鼻、眼结膜、咽喉粘膜、甚至引起头痛、恶心、呕吐、目眩、意识不明等。

允许浓度:1000ppm2)Active Area 主动区域MOS核心区域,即源,汲,闸极区域3)AEI蚀刻后检查(1)AEI 即After Etching Inspection,在蚀刻制程光阻去除、前反光阻去除后,分别对产品实施主检或抽样检查。

(2)AEI的目的有四:提高产品良率,避免不良品外流。

达到品质的一致性和制程的重复性。

显示制程能力的指标。

防止异常扩大,节省成本(3)通常AEI检查出来的不良品,非必要时很少做修改。

因为重去氧化层或重长氧化层可能造成组件特性改变可靠性变差、缺点密度增加。

生产成本增高,以及良率降低的缺点。

4)A l-Cu-Si 铝硅铜金属溅镀时所使用的原料名称,通常是称为Target,其成份为0.5%铜,1%硅及98.5%铝,一般制程通常是使用99%铝1%硅.后来为了金属电荷迁移现象(Electromigration) 故渗加0.5%铜降低金属电荷迁移5)A lkaline Ions 碱金属雕子如Na+,K+,破坏氧化层完整性,增加漏电密度,减小少子寿命,引起移动电荷,影响器件稳定性。

其主要来源是:炉管的石英材料,制程气体及光阻等不纯物。

6)A lloy 合金半导体制程在蚀刻出金属连线后,必须加强Al与SiO2间interface的紧密度,故进行Alloy步骤,以450℃作用30min,增加Al与Si的紧密程度,防止Al层的剥落及减少欧姆接触的电阻值,使RC的值尽量减少。

7)A luminum 铝一种金属元素,质地坚韧而轻,有延展性,容易导电。

普遍用于半导体器件间的金属连线,但因其易引起spike及Electromigration,故实际中会在其中加入适量的Cu或Si 8)A nneal 回火又称退火:也叫热处理,集成电路工艺中所有的在氮气等不活泼气氛中进行的热处理过程都可以称为退火。

恒定源扩散和限定源扩散在这个神奇的科学世界里,咱们要聊聊恒定源扩散和限定源扩散。

这听上去可能有点高深,但其实就像一场有趣的冒险,咱们可以轻松搞定。

想象一下,如果你把一滴颜料放进水里,那颜料就开始四处扩散,慢慢地,水变得五彩缤纷,简直像魔法一样。

而这就是扩散的魅力所在,颜料从一个地方到另一个地方,正如人生中那些有趣的小插曲,真是让人乐此不疲。

恒定源扩散就像你在水中滴下的颜料,基本上是持续不断的。

就像你每天都能听到的那首老歌,总是那么熟悉,仿佛在耳边萦绕。

想象一下,一根水管里的水流不断地涌出,水不断地从高处流向低处,不管周围的环境如何变化,水流就是那样稳定。

真让人想起老爸常说的“千里之行,始于足下”,只要源源不断地输入东西,扩散就会持续。

再说说限定源扩散,嘿,这就有点意思了。

想象你在派对上,大家都在热烈地聊天,然后突然有个人站出来,鼓起勇气大声唱歌。

这个人就是我们的限定源,虽然声音很好,但唱的时间有限,过一会儿就会安静下来。

扩散在这里就像这位歌手的声音,刚开始可能很响亮,但时间一长,声音就会逐渐变得微弱,最终消失在喧闹的人群中。

这个过程充满了短暂的美感,就像那句“盛筵难再”,有些东西一旦错过,便再也无法重来。

其实这两种扩散方式就像生活中的两种态度。

恒定源扩散就像那些总是努力拼搏的人,无论遇到多少困难,依然保持前进的动力,虽然可能看似平淡无奇,但他们的坚持终究会改变周围的环境。

而限定源扩散则像那些偶尔的闪光时刻,虽然短暂,但却能给你带来深刻的印象。

就像一场绚丽的烟火,虽然只是一瞬间的辉煌,但却让人铭记在心。

而在科学实验中,恒定源和限定源的不同应用,真是让人叹为观止。

比如,恒定源扩散常用于一些持续的实验,研究人员希望能得到稳定的数据。

就像考试复习,总得有个计划,才能稳稳当当地把知识掌握住。

相比之下,限定源扩散常用于一些临时的实验,研究者们可能只想了解某个特定时刻的现象。

这就好比你临时抓住一个灵感,马上动手写下来的感觉,虽然是临时起意,却常常能激发出意想不到的创意。

限定表面源和恒定表面源扩散实验对比扩散实验是一种常见的实验方法,用于研究物质在不同条件下从高浓度向低浓度的扩散现象。

在扩散实验中,人们根据实验需求可以选择不同的表面源,其中包括限定表面源和恒定表面源。

本文将对这两种表面源的特点进行对比,并分析它们在扩散实验中的应用。

限定表面源是指在实验过程中,物质从容器中的一小部分区域扩散到整个容器。

这种表面源常见于实验室中使用的一些扩散灶。

限定表面源的特点是具有高浓度区域和低浓度区域,扩散发生的方向是从高浓度区域向低浓度区域。

通过使用限定表面源,可以研究物质在不同条件下的扩散速率和扩散规律。

以酒精蒸发实验为例,我们可以将一小瓶酒精置于一定温度下,观察酒精从瓶口蒸发扩散的情况。

恒定表面源是指在实验过程中,物质在整个容器内的浓度保持不变。

这种表面源常见于一些工业实际应用中,例如大气污染物扩散研究。

恒定表面源的特点是具有恒定的浓度梯度,扩散发生的方向可以是双向的。

通过使用恒定表面源,可以更精确地研究物质在不同条件下的扩散速率和扩散规律。

以烟雾粒子扩散实验为例,我们可以在一个密封的容器中设置一个恒定的烟雾源,然后通过改变温度、湿度等因素观察烟雾颗粒在空气中的扩散情况。

限定表面源和恒定表面源在扩散实验中的应用各有不同。

限定表面源适用于研究物质在有限的条件下的扩散过程,例如在小尺寸容器中,通过观察溶液的浓度变化来研究物质的扩散速率。

而恒定表面源适用于研究物质在更复杂条件下的扩散过程,例如在大气中,通过观察污染物的扩散范围和速率来研究环境污染的影响因素。

除了表面源的选择,扩散实验中还需要考虑一些其他因素,例如温度、湿度、压力等。

这些因素的变化都会对扩散过程产生影响。

因此,在实验设计过程中,我们需要控制这些因素,保持它们的恒定或者改变它们的数值,并观察它们对扩散的影响。

例如,在恒定表面源扩散实验中,我们可以改变温度和湿度,观察它们对扩散速率的影响,从而研究它们与扩散之间的关系。