张爱玲的《传奇》与“张爱玲热”答疑

- 格式:doc

- 大小:47.00 KB

- 文档页数:8

爱玲的《传奇》与“爱玲热”答疑问:关于爱玲的生平主要应掌握什么?答:可以重点掌握以下6个方面:(1)关于她的家庭。

她生于,原名英。

祖父佩纶是清末的著名大臣,祖母是鸿章之女。

父亲属于遗少型的少爷,母亲是新式女性。

3岁时随父母生活在天津,并开始爬在母亲床上跟着母亲背诵唐诗。

父亲娶姨太太后,母亲与姑姑一起出洋。

后因姨太太打父亲,被族人赶走。

(2)关于她的少年时代。

她1926年(6岁)入私塾,在读诗背经的同时,开始写小说,第一部小说写一个家庭悲剧,第二部小说是关于一个女郎失恋自杀的故事,还写过一篇类似乌托邦的小说,名为《快乐村》。

1927年(7岁)随家回到,不久,母亲回国。

跟着母亲学画画、钢琴和英文。

她自己曾大言不惭地说:“我是一个古怪的女孩,从小被目为天才,除了发展我的天才外别无生存的目标。

……九岁时,我踌躇着不知道应当选择音乐或美术作我终身的事业。

看了一描写穷困的画家的影片后,我哭了一场,决定做一个钢琴家,在富丽堂皇的音乐厅里演奏。

”(后来,爱玲笔下的女人都是怕穷的,为了不过穷日子,在当时女性无路可走的情况下,都不约而同地选择了婚姻作为自己的奋斗方式和目标。

)1929年(9岁)入小学,报名时母亲一时踌躇,觉得“英”不够响亮,“胡乱译两个字”,取名“爱玲”。

后来,她在《必也正名乎》一文中说:“我自己有一个恶俗不堪的名字,明知其俗而不打算换一个……”其原因就在于对母亲送她上学的珍贵回忆。

跟着母亲读老舍发表在《小说月报》上的《二马》,并从此喜欢上老舍的小说。

后父母协议离婚,父亲再娶,母亲再次出洋。

父亲和后母都吸鸦片,家里总是云雾弥漫。

1931年(11岁)秋,入圣玛利亚女子中学,住校,很少回家。

时有习作(包括中文和英文)刊载于学校的校刊《凤藻》上,并不时有读书评论等文章见于校外的《国光》等报刊杂志。

1934年(14岁)曾以现代社会为背景写过小说《摩登红楼梦》。

1937年(17岁)夏天毕业,母亲再次回国。

向父亲提出留要求,遭拒绝,后母借此冲爱玲冲突,父亲发威将爱玲禁闭在家中,病在床上几乎丧命,姑姑来劝也被打伤。

本科毕业论文大纲范文当今世界瞬息万变,知识更新速度越来越快。

下面是小编为大家推荐的本科毕业论文大纲范文,供大家参考。

范文一:本科毕业论文提纲范文毕业论文提纲的拟定如何落笔拟定毕业论文提纲呢?首先要把握拟定毕业论文提纲的原则,为此要掌握如下四个方面:(一)要有全局观念,从整体出发去检查每一部分在论文中所占的地位和作用。

看看各部分的比例分配是否恰当,篇幅的长短是否合适,每一部分能否为中心论点服务。

比如有一篇论文论述企业深化改革与稳定是辩证统一的,作者以浙江××市某企业为例,说只要干部在改革中以身作则,与职工同甘共苦,可以取得多数职工的理解。

从全局观念分折,我们就可以发现这里只讲了企业如何改革才能稳定,没有论述通过深化改革,转换企业经营机制,提高了企业经济效益,职工收入增加,最终达到社会稳定。

(二)从中心论点出发,决定材料的取舍,把与主题无关或关系不大的材料毫不可惜地舍弃,尽管这些材料是煞费苦心费了不少劳动搜集来的。

有所失,才能有所得。

一块毛料寸寸宝贵,舍不得剪裁去,也就缝制不成合身的衣服。

为了成衣,必须剪裁去不需要的部分。

所以,我们必须时刻牢记材料只是为形成自己论文的论点服务的,离开了这一点,无论是多麽好的材料都必须舍得抛弃。

(三)要考虑各部分之间的逻辑关系。

初学撰写论文的人常犯的毛病,是论点和论据没有必然联系,有的只限于反复阐述论点,而缺乏切实有力的论据;有的材料一大堆,论点不明确;有的各部分之间没有形成有机的逻辑关系,这样的毕业论文都是不合乎要求的,这样的毕业论文是没有说服力的。

为了有说服力,必须有虚有实,有论点有例证,理论和实际相结合,论证过程有严密的逻辑性,拟提纲时特别要注意这一点,检查这一点。

下面再简单阐述一下编写毕业论文提纲的方法:1.先拟标题; 2.写出总论点;3.考虑全篇总的安排:从几个方面,以什么顺序来论述总论点,这是论文结构的骨架;4.大的项目安排妥当之后,再逐个考虑每个项目的下位论点,直到段一级,写出段的论点句(即段旨);5.依次考虑各个段的安排,把准备使用的材料按顺序编码,以便写作时使用;6.全面检查,作必要的增删。

谈张爱玲小说《传奇》的产生氛围张爱玲,作为上海二十世纪四十年代著名女作家,生于繁华之地钟鸣鼎食之家,深谙贵族大家的旧式生活方式,见证过上海的日新月异与霓虹闪耀,在香港求学时期又与各类异域文化相遇。

多样的生活环境和体验让她对空间书写较为敏感。

她本是没落贵族的后代,自觉从旧式家庭出走,靠笔为生。

在账单满天飞的都市里,体面而小心翼翼的生活方式让她转为小市民。

《传奇》正是小市民生活空间的艺术再现,充满了欲、真、俗。

上海、香港是为张爱玲提供写作动力的两座重要城市,她笔下的市民无一不围困在这两座城编织的迷梦中。

张爱玲笔下的都市传奇正是孕育在这两座城的土壤中的。

除了她的生活环境引起了她对空间描写的关注,她的文学阅读经验也启发她对空间书写的探索。

古典文学中,她研读过《红楼梦》、《金瓶梅》、《海上花列传》。

近代文学中,她爱看“鸳蝴派”小说。

从题材看,这些都算是市民文学和俗文学。

俗文学空间书写的特点主要是细、碎、小:所见不过屋内一隅,从屋内摆设到女性妆容;所闻不过一墙之外,从用度开销到隐秘情事;从叙事的冲突看,生活与戏剧并不截然分开,显得杂乱零散。

张爱玲将俗文学空间书写的小而巧引渡到《传奇》的市民空间,并加入了现代派的感觉化技法,将实在的空间虚化。

张爱玲从星罗棋布的文学荟萃中拾取的是曾经黯然的一颗,但她重新打磨,为市民的都市空间和俗文学镀上了新的光亮。

相比《高老头》《欧也妮•葛朗台》将城市街道、屋内结构宛如地志记录者详实记下,张爱玲《传奇》里的空间书写显得不那么具体典型,较少窥见当时都市的历史事件和社会活动。

将她与海派作家刘呐鸥、穆时英比,她的社会空间性依旧是弱的,缺乏都市空间的代表性。

海派作家写夜总会舞会,写火车上的艳遇,写了旅馆与野餐,这些都是都市摩登化与西方物质文明延伸导致的空间的多元化。

不像前几位男性作家塑造比较直观的都市外部景象,张爱玲以女性的特有感受,深入闺阁或者私密的家庭空间挖掘女性的现代心理。

尽管较少外部空间的摹写,《传奇》贡献的家庭空间与女性生存空间依然是有价值的。

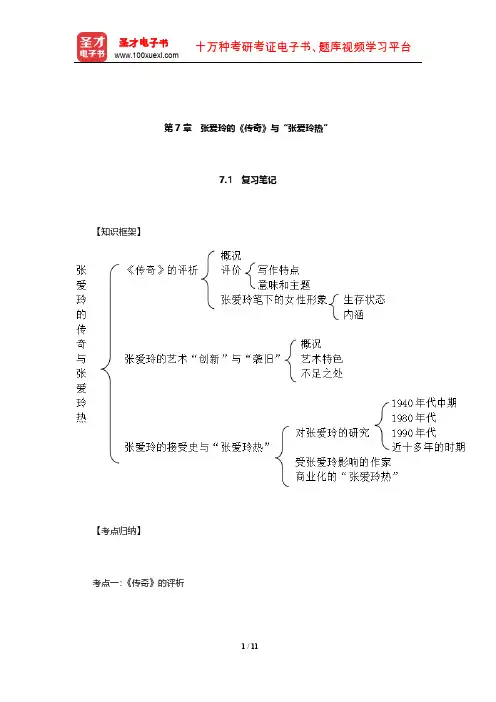

第7章张爱玲的《传奇》与“张爱玲热”

7.1 复习笔记

【知识框架】

【考点归纳】

考点一:《传奇》的评析

1.概况

(1)《传奇》的内容

《传奇》是张爱玲第一个短篇小说集,初版收有她发表于1943、1944年的《金锁记》《倾城之恋》《沉香屑:第一炉香》《茉莉香片》《花凋》《封锁》等小说10篇,1947年出版增订本时又加入《鸿鸾禧》《红玫瑰与白玫瑰》《桂花蒸·阿小悲秋》等5篇。

(2)张爱玲的身世背景

张爱玲的祖父是清末著名的大臣张佩纶,祖母是李鸿章的女儿,父亲是遗少式的人物,母亲是一个果敢的新式女性。

张爱玲自小就接受了两种不同文化的熏陶。

2.评价

表7-1 《传奇》评价

3.张爱玲笔下的女性形象

表7-2 张爱玲笔下的女性形象

考点二:张爱玲的艺术“创新”与“袭旧”

表7-3 张爱玲的艺术“创新”与“袭旧”

考点三:张爱玲的接受史与“张爱玲热”

1.对张爱玲的研究

表7-4 对张爱玲的研究。

论张爱玲小说集《传奇》中的女性意识[摘要]《传奇》集中反映了中国几千年的封建传统意识在女性身上的沉淀,同时冲击着新时期女性解放意识的慢慢觉醒。

在女性文学崛起的二十世纪,张爱玲的女性文学绽放着与同时期女作家的女性文学不同的光彩,她从女性自身的性格悲剧和人性堕落出发,挖掘出女性的落后意识进而再挖掘出她们不幸的根源,使女性文学突破了女性创作达到了更深层次的认识。

[关键词]张爱玲《传奇》女性意识张爱玲是我国现当代文学史上的一株奇葩,她富有传奇色彩的一生和她一生的杰作《传奇》为中国现代文学史留下了光辉绚丽的一页。

张爱玲小说所迸发的才情,她那独特的写作视角,以及她与文学潮汐的暗合,都使得张爱玲倍受世人关注,尤其是她的小说集《传奇》一直是人们关注和研究的热点。

《传奇》这本小说集收有张爱玲写于1943年至1945年的《金锁记》、《倾城之恋》、《茉莉香片》、《沉香屑——第一炉香》、《沉香屑——第二炉香》、《琉璃瓦》、《年青的时候》、《花凋》、《封锁》、《留情》、《鸿鸾禧》、《红玫瑰与白玫瑰》、《桂花蒸阿小悲秋》、《中国的日夜》等,共五十万字。

所收作品大多通过爱情婚姻生活的描写,展现了洋场社会里旧式家庭被历史埋葬的进程,同时以男女之间说不清道不完的纠葛,揭示了人性受到污染以及“爱的死亡,美的毁灭”的悲剧。

下面对《传奇》中大体塑造的女性形象的女性意识分别进行探讨。

一、扭曲的女性形象“在传统的‘父之法’(Law of the Father)下,女性主体往往遭受父权意识的压迫,但在张爱玲的小说中,构成了‘无父文本’的书写,即把男性家长排除在文本之外,而形成的女性家长当家作主的文本模式,表明作家拒绝把女性角色永远安置在从属地位上。

”如《留情》中的杨老太太,《倾城之恋》中的白老太太,《金锁记》中的姜老太太,塑造形象最生动鲜明的莫过于《金锁记》中的曹七巧。

这些女性代替了男性成为家族中的统治者,但是在几千年封建父权意识主导的男权社会压迫下,她们的心态已在令人窒息的黑暗环境中慢慢扭曲变形。

张爱玲小说集《传奇》中的女性意识张爱玲小说集《传奇》中的女性意识导语:《传奇》中大致存在的三类女性形象:无母爱的扭曲者形象;有自我意识的反抗者形象;无自我意识的顺从者形象。

每一类女性,她们的女性意识觉醒程度深浅不一,但是都折射出作者明确的女性意识。

以下是小编整理的张爱玲小说集《传奇》中的女性意识,欢迎大家阅读浏览!张爱玲小说集《传奇》中的女性意识1张爱玲是我国现当代文学史上的一株奇葩,她富有传奇色彩的一生和她一生的杰作《传奇》为中国现代文学史留下了光辉绚丽的一页。

张爱玲小说所迸发的才情,她那独特的写作视角,以及她与文学潮汐的暗合,都使得张爱玲倍受世人关注,尤其是她的小说集《传奇》一直是人们关注和研究的热点。

《传奇》这本小说结集收有张爱玲写于1943年至1945年的《金锁记》、《倾城之恋》、《茉莉香片》、《沉香屑——第一炉香》、《沉香屑——第二炉香》、《琉璃瓦》、《年青的时候》、《花凋》、《封锁》、《留情》、《鸿鸾禧》、《红玫瑰与白玫瑰》、《桂花蒸阿小悲秋》、《中国的日夜》等,共五十万字。

所收作品大多通过爱情婚姻生活的描写,展现了洋场社会里旧式家庭被历史埋葬的进程,同时以男女之间说不清道不完的纠葛,揭示了人性受到污染以及“爱的死亡,美的毁灭”的悲剧。

正如周溶泉所说“张爱玲仗着女性的直感和她善悟的聪颖,在‘奇’字上下功夫,写出了由男性作导演的女性生存状态,并从她们的缺乏独立意识及卑弱的表现,来形象的说明这些可悲的女子陷入用金钱编织的罗网而不能自拔的命运的无可避免,让人们通过‘传奇’性的故事情节,看到了世间的苍凉。

”《传奇》集中反映了中国几千年的封建传统意识在女性身上的沉淀,同时冲击着新时期女性解放意识的慢慢觉醒。

在女性文学崛起的二十世纪,张爱玲的女性文学绽放着与同时期女作家的女性文学不同的光彩,她从女性自身的性格悲剧和人性堕落出发,挖掘出女性的落后意识进而再挖掘出她们不幸的根源,使女性文学突破了女性创作的屏障,达到了更深层次的认识。

从《传奇》看张爱玲的语言特点作者:吴文涛来源:《读天下》2020年第11期摘要:张爱玲的总体语言风格是苍凉的,在其代表作《传奇》小说集中有非常鲜明地表达。

张爱玲通过对色彩词语的应用和比喻、意象等,赋予了语言更加充沛的表现力。

这种充沛的表现力对于展现作品的思想内容和作者的思考深度具有重要作用。

时代的悲凉背景反映到她的笔下,而受家庭生活和教育的影响,中西方的语言风格都为她所接受,融入,形成了自己独特的风格,在中国近代文学史上独开一面。

关键词:张爱玲;语言;《传奇》一、张爱玲的语言特点(一)张爱玲语言特点的总结及概述张爱玲本人及其文学语言的价值,是中华民族在一定历史时期内复杂而又酷的内涵的体现。

她的惊奇容易给人带来一种奇怪的感觉,所有这些色彩斑斓,就像她的最爱,“一个美丽而荒凉的姿势,它给人一种回味,一种灵感。

”(二)结合《传奇》中的例句深入探究张爱玲语言特点1. 语言的色彩化表达语言的色彩化表达是指作品中出现颜色色彩的小说语言,为小说增色。

四川大学文学与新闻学院的贾荟册在《张爱玲小说语言的颜色词研究》一文中认为:“丰富多样的颜色词的运用构筑了张爱玲作品光影流转,异彩纷呈的审美境界。

”根据张爱玲小说中色彩词的种类和功能的研究,可以分析出张爱玲的色彩意识的语言风格。

张爱玲在作品中运用了大量的基本色彩词,以女性作家特有的细腻和感性,感受到色彩的细微差别,并对不同的色彩进行细致的描写。

独特的色彩泼洒,张爱玲营造了他那绚丽苍凉的艺术境界,表达了她独特的人生经历,为读者展现了一幅丰富多彩的社会生活画卷。

2. 注重细节,赋予语言极致的表现力在看张爱玲的小说的过程中,就是在其中看到一个古老的故事,大家会看到不一样的故事。

吸引你的不是故事情节,而是故事情节中每一种意象语言的细节。

你会忘记命运的人物,因为小说在命运中的命运是辉煌的,所以结局并不重要。

这种艺术方法也使命运褪色,生活获得了它应有的位置。

3. 冷漠冰凉的语言《红楼梦》是一出悲剧,张爱玲的作品也是一出出的悲剧。

中国现当代作家作品专题研究精讲4第七讲 张爱玲的传奇与“张爱玲热”一、《传奇》的评析(一)概况P1021.《传奇》的内容P102(单选)《传奇》是张爱玲第一个短篇小说集,初版收有她发表于1943、1944年的《金锁记》、《倾城之恋》、《沉香屑:第一炉香》、《茉莉香片》、《花凋》、《封锁》等小说10篇,1947年出版增订本时又加入《鸿鸾禧》、《红玫瑰与白玫瑰》、《桂花蒸·阿小悲秋》等5篇。

2.张爱玲的身世背景P102(单选)张爱玲的祖父是清末著名的大臣张佩纶,祖母是李鸿章的女儿,父亲是遗少式的人物,母亲是一个果敢的新式女性。

张爱玲自小就接受了两种不同文化的熏陶。

(二)评价P1031.张爱玲的写作特点P103(1)张爱玲是感悟型的作家P103张爱玲热衷于表现的主要是对人生的体验和感悟,还有文字创造的冲动和成就感。

(2)“乱世”总背景P103张爱玲的作品各式各样,都离不开一个总背景,那就是时代冲击下中国传统文化的不断委顿。

(3)潜在主题是人无法把握自己的命运P103(单选)张爱玲哀歌的主旨并非是进行深刻的社会批判,更遑论对这世界的“改造”,她只是要在这迷茫现实背景下,展示精神的“不安”、人性的脆弱与悲哀,触及“思想背景里”的“荒凉”。

她要表达出人无法把握自己的命运这一潜在主题。

这也正是现代文学中较少表现的有现代主义味道的“荒原”意识。

2.《传奇》的意味和主题P104(1)环境影响一个人的性格命运P104张爱玲的小说《沉香屑:第一炉香》是沉沦故事,《茉莉香片》是心理扭曲故事。

这两则“传奇”可以看做是“成长”的寓言,但这种成长却是没有彼岸的,是畸形的。

(2)人对命运的抗争是无谓的P104《倾城之恋》看上去是一则爱情传奇,而且有一个“有情人终成眷属”的大团圆式的结局,但故事表面之下却蕴涵着深重的悲哀。

(3)诠释了人生的荒诞与荒凉P104张爱玲对新旧时代交叠中的女性命运极为关注,对女性的心理挖掘非常深刻,她笔下的系列女性形象,真切地传达了她对人生的特殊感悟以及对文化败落的思考。

《张爱玲的〈传奇〉与“张爱玲热”》学习重点和要求

(一)了解

1.张爱玲的生平和创作简况。

2.中西两种文化对张爱玲的影响和她作品中的文化背景。

(二)分析

1.张爱玲《传奇》中的“香港的传奇”和“上海系列”等作品的主

要内容、独特风格和具有现代主义意味的“荒原”意识。

2.张爱玲作品既大雅又大俗,既传统又现代的特点,以及极为鲜明

的艺术独创性和本身具有的缺陷。

3.两次“张爱玲热”出现的不同情况,包括傅雷对张爱玲的批评、

80年代张爱玲被重新发现,并逐渐形成热点的过程和原因。

90年代成为研究热点的过程、社会消费心理,及其身世被传媒热炒和商业包装,并在社会上流行的现象。

4.张爱玲作品中的女性人物的特点。

5.从意象营造和语言风格两个方面,分析张爱玲小说艺术的创新和

袭旧,以及在现代文学史上特异的地位。

张爱玲的《传奇》与“张爱玲热”答疑问:关于张爱玲的生平主要应掌握什么?答:可以重点掌握以下6个方面:(1)关于她的家庭。

她生于上海,原名张英。

祖父张佩纶是清末的著名大臣,祖母是李鸿章之女。

父亲属于遗少型的少爷,母亲是新式女性。

3岁时随父母生活在天津,并开始爬在母亲床上跟着母亲背诵唐诗。

父亲娶姨太太后,母亲与姑姑一起出洋。

后因姨太太打父亲,被族人赶走。

(2)关于她的少年时代。

她1926年(6岁)入私塾,在读诗背经的同时,开始写小说,第一部小说写一个家庭悲剧,第二部小说是关于一个女郎失恋自杀的故事,还写过一篇类似乌托邦的小说,名为《快乐村》。

1927年(7岁)随家回到上海,不久,母亲回国。

跟着母亲学画画、钢琴和英文。

她自己曾大言不惭地说:“我是一个古怪的女孩,从小被目为天才,除了发展我的天才外别无生存的目标。

……九岁时,我踌躇着不知道应当选择音乐或美术作我终身的事业。

看了一张描写穷困的画家的影片后,我哭了一场,决定做一个钢琴家,在富丽堂皇的音乐厅里演奏。

”(后来,张爱玲笔下的女人都是怕穷的,为了不过穷日子,在当时女性无路可走的情况下,都不约而同地选择了婚姻作为自己的奋斗方式和目标。

)1929年(9岁)入小学,报名时母亲一时踌躇,觉得“张英”不够响亮,“胡乱译两个字”,取名“张爱玲”。

后来,她在《必也正名乎》一文中说:“我自己有一个恶俗不堪的名字,明知其俗而不打算换一个……”其原因就在于对母亲送她上学的珍贵回忆。

跟着母亲读老舍发表在《小说月报》上的《二马》,并从此喜欢上老舍的小说。

后父母协议离婚,父亲再娶,母亲再次出洋。

父亲和后母都吸鸦片,家里总是云雾弥漫。

1931年(11岁)秋,入上海圣玛利亚女子中学,住校,很少回家。

时有习作(包括中文和英文)刊载于学校的校刊《凤藻》上,并不时有读书评论等文章见于校外的《国光》等报刊杂志。

1934年(14岁)曾以现代社会为背景写过小说《摩登红楼梦》。

1937年(17岁)夏天毕业,母亲再次回国。

向父亲提出留要求,遭拒绝,后母借此冲张爱玲冲突,父亲发威将张爱玲禁闭在家中,病在床上几乎丧命,姑姑来劝也被打伤。

后逃到母亲家中,不久弟弟也跟着逃出,被母亲劝回。

1938年(18岁)考取英国伦敦大学,因战事未能前往。

(3)关于她的初露头角。

1939年(19岁)秋,改入香港大学文学系,不久,在《西风》月刊上发表她的处女作《天才梦》(散文)。

1942年(22岁),因太平洋战争爆发,香港大学停办,未能毕业,与终生好友炎樱同船返回上海。

后报考上海圣约翰大学,却因“国文不及格”而未被录取。

于是,开始为《泰吾士报》和《20世纪》等英文杂志撰稿。

(4)关于她的一鸣惊人。

1943年(23岁,与曹禺10年前“一鸣惊人”时同岁),开始在《紫罗兰》、《万象》、《杂志》、《天地》、《古今》等各种类型的刊物上大量发表小说和散文。

1943-1944年,是张爱玲一生中最重要的两个年份。

1943年,她在周瘦娟主编的《紫罗兰》上发表了《沉香屑:第一炉香》后,一发而不可收,在这两年的时间里,她创作和发表了她一生中最重要的小说和散文,包括小说《沉香屑:第一炉香》(1943年4月)、《沉香屑:第二炉香》(1943年5月)、《茉莉香片》(1943年6月)、《心经》(1943年7月)、《封锁》(1943年8月)、《倾城之恋》(1943年9月)《金锁记》(1943年10月)、《琉璃瓦》(1943年10月)、《年青的时候》(1944年1月)、《花凋》(1944年2月)、《鸿鸾禧》(1944年5月)、《红玫瑰与白玫瑰》(1944年6月)、《桂花蒸阿小悲秋》(1944年9月)、《等》(1944年11月),以及散文《到底是上海人》、《洋人看京戏及其他》、《更衣记》、《公寓生活记趣》、《烬余录》、《谈女人》、《论写作》、《有女同车》、《自己的文章》、《私语》、《谈画》、《谈音乐》等。

1944年5月,著名翻译家傅雷以“迅雨”的笔名发表了当时最重要的评论文章《论张爱玲的小说》,同年8月,张爱玲出版了她一生中最重要的小说集《传奇》,同年11月,她又出版了她一生中最重要性散文集《流言》。

这一年,张爱玲与才子胡兰成举行了婚礼,完成了她的第一次婚姻,由好友炎樱证婚。

不幸的是,这次婚姻只维持了两年。

(5)关于她从文坛上的消逝。

1945年2月,张爱玲与苏青这两位当时上海最负盛名的女作家接受记者采访,就“女人、家庭、婚姻”等问题展开的对谈,仿佛成了她的最后辉煌。

抗战胜利,她已经很少有作品问世。

1947年,开始“触电”,创作了电影剧本《太太万岁》和《不了情》,但已无“沦陷时期”的风头。

上海解放后,她仍然还在创作,1951年,以“梁京”的笔名发表了长篇小说《十八春》,被看作是她创作生涯的“回光反照”。

(6)关于她的离开大陆后的情况。

1952年7月,赴香港,供职于香港的美国新闻处。

在此期间,先后创作了两部“反共小说”《秧歌》和《赤地之恋》,分别于1954年7月和10月出版。

1955年秋赴美国定居,兴趣主要从创作转向了研究。

先住纽约,曾与炎樱一起拜访过胡适。

第二年,移居新罕布什尔州,结识剧作家赖雅(Ferdinand Reyher),并于同年8月于纽约结婚。

1957年,在台湾的《文学杂志》上发表了她到美国后创作的小说《五四遗事》。

1961年,应香港电懋影业公司的邀请,去台湾收集资料后赴香港创作电影剧本《红楼梦》、《南北和》及其续集《南北一家亲》、《小儿女》、《一曲难忘》,回美国后还创作了《南北喜相逢》。

1966年,将中篇旧作《金锁记》改写为长篇小说《怨女》在香港《星岛晚报》上连载。

1967年,赖雅去世后,应雷德克里芙女校的邀请,作驻校作家。

1969年,将旧作《十八春》略作改动后,易名为《半生缘》在台湾出版。

同年,又应柏克莱加州大学之邀,在中国研究中心任研究员。

1972年,在香港出版中文译作《老人与海》。

1973年移居洛杉矶。

1977年出版多年“《红楼梦》研究”的成果《红楼梦魇》。

1979年,夏志清的《中国现代小说史》译成中文在香港出版并传入大陆,出现第二次“张爱玲热”。

1981年出版《〈海上花列传〉评注》,1983年又将人物对话为“苏白”的《海上花列传》译为国语出版,后又译为英文。

1994年,出版自传《对照记》。

从1991年起,台北皇冠出版有限公司开始以“典藏版”形式,陆续出版《张爱玲全集》(16卷),包括她最后的《对照记》,是迄今为止最为完整的一套张爱玲作品集。

张爱玲在晚年长期闭门谢客,过着寂寞的隐居生活,1995年9月8日,被人发现孤独地死于洛杉矶家中。

问:关于张爱玲的作品重点应阅读哪些?答:我们常说,张爱玲的电影不如小说,长篇不如中短篇。

《金锁记》和《沉香屑:第一炉香》是张爱玲写得最好的作品,而《金锁记》和《倾城之恋》则是张爱玲小说最有代表性的作品,因此,我们读张爱玲的小说最起码要读三篇:《沉香屑:第一炉香》、《倾城之恋》和《金锁记》。

(1)“香港传奇”:《沉香屑:第一炉香》这是一个关于寡妇的故事,写了梁太太和葛薇龙两代寡妇。

从此,张爱玲在创作中形成了一个“寡妇情结”,她最好的小说写的大多都是寡妇(如作品中的梁太太和葛薇龙,还有《金锁记》中的曹七巧)。

做寡妇,常常会被看作是女人的悲哀,但张爱玲笔下的女性却对做寡妇情有独钟,而且都是目的明确地为了钱而甘愿当寡妇。

同时,这也是一个关于“由良而娼”的故事,一个关于“沉沦”的故事。

葛薇龙当初投奔姑妈梁太太是为了更好地读书,可当她的爱情在这里失败后,梁太太已经成为了她的人生榜样,她已经无法回到上海的家中,无法离开梁太太了。

在作品最后,饶有趣味的是,当一群水兵喝得烂醉,不约而同地把薇龙当做了妓女,吓得她撒腿便跑后,乔琪笑道:“那些醉泥鳅,把你当做什么人了?”薇龙却说:“本来吗,我跟她们有什么分别?”乔琪不让她乱说,她却坦然地承认自己说错了话,错只错在:“她们是不得已,我是自愿的!”(2)“双城故事”:《倾城之恋》这是一个关于调情的故事,描写的是白流苏和范柳原的调情表演。

傅雷本来是张爱玲小说最早的肯定者,但他对这部作品却评价不高,其主要原因就在于他认为:“作品的重心过于偏向顽皮而风雅的情调”,“几乎占到二分之一篇幅的调情,尽是些玩世不恭的享乐主义者的精神游戏;尽管那么机巧,文雅,风趣,终究是精炼到近乎病态的社会的产物。

”但也有人认为,傅雷的意见仅仅代表着男性读者的意见,这个意见对于范柳原是合适的,对于白流苏则有些冤屈。

站在女性的立场看,白流苏的调情的背后,是生存的焦灼和无奈。

范柳原意在求欢,而白流苏意在求生。

这也是一个关于弃妇的故事,是一个弃妇在进行垂死挣扎和自我拯救之后终于修成正果的故事。

因此,也有人认为,这是一个张爱玲版的“娜拉走后怎样”的故事,一个关于逃离的故事。

白流苏虽然几经努力得到了众人虎视眈眈的猎物范柳原,成功地逃出了家庭,但是,作者并没有因此而削弱自己作品中常有的荒凉感,白流苏逃出了旧的家庭,又进入了另一个家庭,而且,她得到的婚姻只是一座没有爱情的空城,而这座空城的获得也仅仅是因为战争的成全,是“香港的陷落成全了她”。

虽然战争加快和简化了许多人的正式成婚的速度,但这种婚姻靠得住吗?(3)“上海传奇”:《金锁记》这是一个关于人性原欲的故事,一个令惊心动魄的人性变态和人性异化的故事。

张爱玲的小说虽然都与女性和“女性与金钱”的关系有关,为了生存或为了不至于受穷,她们把婚姻看作是自己惟一的目标,而以青春作代价的婚姻,又是以金钱为最终目的的。

但这部作品不仅写了人的物欲(或曰财欲),写了姜家二奶奶曹七巧为了能进入虽然已经破落但仍然是贵族大户的姜公馆,嫁给了患骨痨的废人姜二爷,而且,还突出地描写了人的情欲(或直接说是“性欲”),在做上了二奶奶后,畸形的婚姻造成了畸形的性格,使她对男女情事十分敏感,也自然地将情感集中在当时她能接触到的惟一男性三少爷季泽身上,然而,当情欲得不到满足后,物欲便成为了她生命的惟一中心。

因此,这也是一个关于报复的故事,一个禁锢的故事,也就是一个关于用物欲报复情欲,一个因情欲被长期禁锢而变异后演化为更为疯狂的物欲的故事。

按照弗德依德的学说,原欲就像一条河流,如果它受到阻碍,就会溢向别的河道,直接导致性错乱心理和性变态行为。

七巧家原是开麻油店的,她年轻时也有中意她的肉店小伙,还有她哥哥的结拜兄弟喜欢她,可以称得上是“麻油西施”,虽然粗鲁泼辣,却充满活力,但做了姜家二奶奶后,爱情当然是没有的,连情欲得不到满足,更令人窒息的是,谁都轻视她,连丫环都敢对她冷嘲热讽,再加上封建礼教的压抑,她不得不强压情欲之火,“迸得全身的筋骨和牙根都酸楚了”。

于是,她渴望着三少爷的爱,但风流成性的季泽谁都敢沾,就是不愿越过叔嫂之防。

当她的最后一点情欲之火熄灭后,她开始变得刻薄冷酷,开始进行疯狂的报复,她先是“恋子”,要儿子整夜地陪她抽大烟,以探听和渲染儿子与媳妇的房事为乐趣,逼得儿媳守空房,后又“妒女”,自己没有得到的幸福生活,连自己的女儿也不别想得到。