《伤寒论》发热证治

- 格式:pdf

- 大小:163.04 KB

- 文档页数:2

第165条伤寒发热,汗出不解,心中痞硬,呕吐而下利者,大柴胡汤主之。

导读:历代伤寒学者对《伤寒论》多有注释,受个人认知所限,不免有所偏颇,读者需取其精华,去其糟粕,结合临床,注重自我理解。

毕竟,尽信书则不如无书!文末有留言,大家可以发表自己的注解,一起提高!金·成无己《注解伤寒论》伤寒发热,寒已成热也。

汗出不解,表和而里病也。

吐利,心腹濡软为里虚;呕吐而下利,心下痞硬者,是里实也,与大柴胡汤以下里热。

清·吴谦《医宗金鉴》下利之「下」字,当是「不」字,若是「下」字,岂有上吐下利,而以大柴胡汤下之之理乎?伤寒发热汗出不解,表尚未已也;心中痞,大便不利,里病又急矣。

呕吐,少阳、阳明兼有之证也。

少阳、阳明两急,心中热结成痞,故以大柴胡汤,外解少阳发热未尽之表,内攻阳明成实痞之里也。

太阳病发热汗出不解,心下痞,下利不呕吐者,此表里俱虚,桂枝人参汤证也。

若呕吐不利者,此表里俱实,大柴胡汤证也。

彼则脉微弱,此则脉必有力也。

清·柯琴《伤寒来苏集》汗出不解,蒸蒸发热者,是调胃承气证。

汗出解后,心下痞硬、下利者,是生姜泻心汤证。

此心下痞硬,协热而利,表里不解,似桂枝人参证。

然彼在妄下后而不呕,则此未经下而呕,则呕而发热者,小柴胡主之矣。

然痞硬在心下而不在胁下,斯虚实补泻之所由分也。

故去参、甘之甘温益气,而加枳、芍之酸苦涌泄耳。

清·黄元御《伤寒悬解》伤寒表证发热,汗出当解,乃汗出不解,是内有阳明里证。

热自内发,非关表寒,汗去津亡,则燥热愈增矣。

心下痞硬,是胆胃两家之郁塞也。

呕吐而下利者,是戊土迫于甲木,上下二脘不能容纳水谷也。

吐利心痞,自是太阴证,而见于发热汗出之后,则非太阴而阳明也。

大柴胡汤,柴、芩、芍药,清少阳之火,枳实、大黄,泻阳明之热,生姜、半夏,降胃逆而止呕吐也。

清·曹颖甫《伤寒发微》「伤寒,发热,汗出不解」者,病机已属阳明。

心脏本实,虽胃系脉道所属,为营气出纳之所,但容积甚隘,心中正不当有痞,可知所谓心中痞者,特虚气为胃中实热所迫,阻遏于心之部位而不能散,故转似心中痞硬,实即后文胸中痞耳。

对《伤寒论》发热的总结【中图分类号】R254.1【文献标识码】A【文章编号】2096-0867(2016)-07-061-01发热病于伤寒者,首见于《素问·热论》曰:“今夫病热者,皆伤寒之类也,人伤于寒也,则病为热”。

而仲景对发热的论述更为详细。

其所著伤寒论用的六经辩证,是以发热贯穿绐终的,而其所述发热者更详于三阳经,而对于三阴发热,则仲景只设少阴二条,谓之反发热也,即“少阴病使得之,发热脉沉者,麻黄附子细辛汤主之。

”“少阴病下利清谷里寒外热,手足厥逆,脉不出者,通脉四逆汤主之”。

由此可见,仲景对发热的论述,是详于三阳经,而略于三阴经的。

对于伤寒发热的状态,成无已在伤寒明理论中已有确切的描述:“伤寒发热何以明之?发热者,谓怫怫然发于皮肤之间,然散而成热是也。

”明确地说明了太阳发热是发于皮肤之间,所谓翕翕发热。

对阳明发热,即所谓烦燥者在内为潮热之热,是有时而热,不失其时是蒸蒸发热也。

少阳之热是谓寒热之热,是寒极而热,相继而发是寒热往来也。

以上是指三阳本身的热态,除此之外尚有三阳之热与邪气互结之热,即太阳之热与水邪互结的太阳热结证。

是日哺小有潮热。

阳明之热与燥邪互结的阳明热结证,是日哺所发潮热。

少阳之热与气互结的少阳热结证,是热与气结而致郁郁微烦。

因此,本人根据仲景伤寒所述发热之旨,对其总结如下:太阳发热,伤寒论所述最为详细,但全面看来,可总结为三个汤证,即麻黄汤证,桂枝汤证和大陷胸汤证。

麻黄汤主治“太阳伤寒,或已发热或未发热,必恶寒,体痛,呕逆脉阴阳俱紧者”,其病机为邪热客于阳经,郁而阳蒸,争则蒸而为热,因此把邪之居于阳而阳郁发热的证候,归类于此。

谓之太阳伤寒发热证,如青龙汤等证。

桂枝汤主治“太阳病,阳强而营弱,阳强者热自发,阴弱者汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者”,其病机为太阳被风邪所伤而致阳强阴弱发热,所以将有类似病机的病证归于此,谓之太阳中风发热证,如桂枝加芍药汤等证。

伤寒论的发热总结《伤寒论》是中国古代医学的重要经典之一,由东汉末年张仲景所著。

其中关于发热的内容占据了很大的篇幅,并对发热的症状、病因以及治疗法进行了详细的总结。

本文将对《伤寒论》中关于发热的内容进行梳理和总结。

发热的基本概念《伤寒论》将发热分为两种类型:实热和虚热。

实热是指实际发热的病理过程,常伴有身体发热、头痛、口渴、大便干结等症状;虚热则是一种无实质性热量,是因为人体阴阳失衡导致的热感。

在《伤寒论》中,发热的病因主要包括六淫邪气侵袭、饮食不节、劳倦过度等。

其中,六淫邪气是指外界的风、寒、暑、湿、燥、火等因素入侵体内,导致体温异常升高。

发热的症状表现《伤寒论》中详细描述了发热的症状表现,包括以下几点:1.发热:发热是发热病的主要症状,常伴有面红、汗出、口渴等症状。

2.头痛:发热时常伴有头痛,头痛的位置和性质可根据具体病情做出进一步分析。

3.其他症状:发热还可能伴随着口渴、胸闷、咳嗽、呕吐、腹痛等不适感。

发热的治疗方法《伤寒论》提出了一系列针对发热的治疗方法,包括以下几种:1.排汗疗法:对于实热型发热患者,可采用汗法,通过药物或物理疗法使患者出汗,以达到降温的目的。

2.温补疗法:对于虚热型发热患者,可采用温补疗法,通过补养阴阳平衡来改善发热症状。

3.清热疗法:根据《伤寒论》的理论,热病属于实证范畴,因此对于实热型发热患者,可采用清热疗法,如服用清热解毒的中药。

4.调整饮食:合理的饮食对于发热的治疗很重要,可以多摄入寒凉的食物,如西瓜、黄瓜等,以缓解发热症状。

总体而言,《伤寒论》对于发热的治疗提供了一些重要的理论依据和治疗方法,为医学界对于发热的研究和治疗提供了借鉴。

然而,《伤寒论》写作于古代,对于现代医学的发热诊断和治疗仍有一定的局限性,需要结合现代医学知识和技术进行全面的分析和判断。

以上是对《伤寒论》中关于发热的内容进行的梳理和总结。

希望通过本文的介绍,读者能对发热的症状、病因以及治疗法有一个更加清晰的了解。

《伤寒论》“汗、吐、下、和、温、清、补、消”治疗方法简介《伤寒论》中的“汗、吐、下、和、温、清、补、消”八法,是中医临床治疗的八种基本方法。

1.汗法:是通过开泄腠理、调和营卫、发汗祛邪,以解除表邪的治法,也称为解表法。

它是治疗外感表证的主要方法,通过出汗使病邪随汗而出,达到治疗目的。

2.吐法:通过患者的呕吐使积聚在胃脘、胸膈、咽喉等部位的毒物和痰等物质得以排出。

这种方法通常用于治疗痰浊、宿食等病邪在上焦胸部的病症。

3.下法:运用有泻下、攻逐、润下作用的药物,以通导大便、消除积滞、荡涤实热、攻逐水饮、积聚的治疗方法。

适用于里实证,通过泻下病邪从大便排出。

4.和法:通过和解或调和的方法,使表里、寒热、虚实错杂的证候得以缓解。

这种方法强调调和人体的阴阳、气血、脏腑功能,使之恢复平衡。

5.温法:也称祛寒法,是运用温热的方药来祛除寒邪和补益阳气的一种治疗方法。

适用于里寒证,用以治疗寒邪侵及脏腑,阴寒内盛的寒实证,亦用于阳气虚弱,寒从内生的虚寒证。

6.清法:通过清热泻火、解毒凉血等方法,清除体内的热邪。

适用于里热证,如热在气分、营分、血分以及脏腑等热证。

7.补法:通过补益气血、阴阳等方法,增强人体的正气,提高抵抗力。

补法分为清补、温补、平补、峻补等多种方式,以适

应不同体质和病情的需要。

8.消法:通过消食导滞、行气活血、化痰利水、软坚散结等方法,使气、血、痰、食、水、虫等所结成的有形之邪渐消缓散。

这种方法适用于气、血、痰、湿、食等所致的积聚、瘕、痞、肿等病证。

这八种治法并非孤立使用,而是根据病情的需要,灵活运用,相互配合,以达到最佳的治疗效果。

《伤寒论》辨不可发汗病脉证并治原文及译文作者:张仲景夫以为疾病至急,仓卒寻按,要者难得,故重集诸可与不可方治,比之三阴三阳篇中,此易见也。

又时有不止是三阴三阳,出在诸可与不可中也。

脉濡而弱,弱反在关,濡反在巅,微反在上,涩反在下。

微则阳气不足,涩则无血。

阳气反微,中风汗出而反躁烦。

涩则无血,厥而且寒。

阳微发汗,躁不得眠。

动气在右,不可发汗,发汗则衄而渴,心苦烦,饮即吐水。

动气在左,不可发汗,发汗则头眩,汗不止,筋惕肉目闰。

动气在上,不可发汗,发汗则气上冲,正在心端。

动气在下,不可发汗,发汗则无汗,心中大烦,骨节苦疼,目运,恶寒,食则反吐。

谷不得前。

咽中闭塞,不可发汗,发汗则吐血,气欲绝,手足厥冷,欲得蜷卧,不能自温。

诸脉得数动微弱者,不可发汗,发汗则大便难,腹中干,胃燥而烦,其形相象,根本异源。

脉微而弱,弱反在关,濡反在巅,弦反在上,微反在下。

弦为阳运,微为阴寒。

上实下虚,意欲得温。

微弦为虚,不可发汗,发汗则寒栗,不能自还。

咳者则剧,数吐涎沫,咽中必干,小便不利,心中饥烦,日卒时而发,其形似疟,有寒无热,虚而寒栗,咳而发汗,蜷而苦满,腹中复坚。

厥,脉紧,不可发汗,发汗则声乱、咽嘶、舌萎、声不得前。

诸逆发汗,病微者难差;剧者言乱、目眩者死,命将难全。

咳而小便利,若失小便者,不可发汗,汗出则四肢厥逆冷。

伤寒头痛,翕翕发热,形象中风,常微汗出自呕者,下之益烦,心中懊憹如饥;发汗则致痉,身强,难以屈伸;熏之则发黄,不得小便;灸则发咳唾。

我考虑到疾病发展迅速,病情十分危急,要想在仓卒时间内寻求到辨证治疗的要领,是很难做到的,所以重新收集各种可与不可的诊治原则和方法,整理成可与不可诸篇。

这与三阴三阳篇中相比,更容易查找。

同时,还时有三阴三阳篇中没有的内容,也补充在可与不可各篇中。

关脉濡而弱,寸脉反见微,尺脉反见涩。

微主阳气不足,涩主阴血亏虚。

阳气虚弱而又阴亏,就容易出现中风多汗、烦躁不安、形寒怕冷、四肢厥冷。

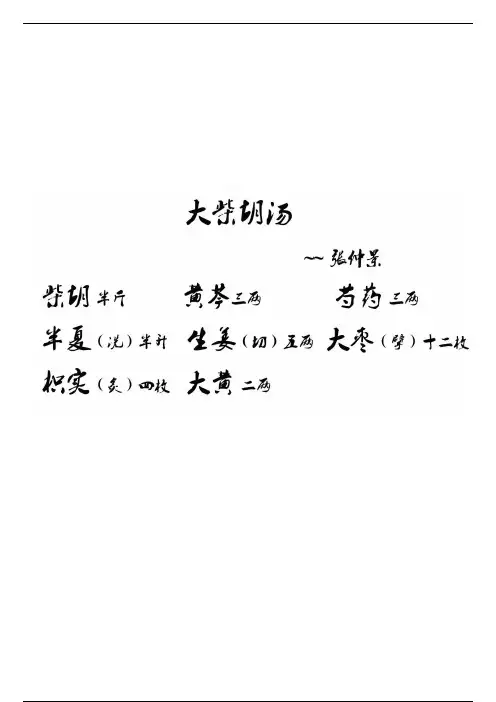

《伤寒论》113⽅——⼤柴胡汤第七⼗⼀⽅——⼤柴胡汤少阳⼗三1 ⼊阳明去路伤寒发热,汗出不解,⼼下痞硬,呕吐⽽下利者,⼤柴胡汤主之。

柴胡半⽄黄芩三两芍药三两半夏半升,洗⽣姜五两,切枳实四枚,炙⼤枣⼗⼆枚,擘⼤黄⼆两上七味,以⽔⼀⽃⼆升,煮取六升,去滓再煎,温服⼀升,⽇三服。

伤寒表证发热,汗出当解,乃汗出不解,是内有阳明⾥证。

热⾃内发,⾮关表寒,汗去津亡,则燥热愈增矣。

⼼下痞硬,是胆胃两家之郁塞也。

呕吐⽽下利者,是戊⼟迫于甲⽊,上下⼆脘不能容纳⽔⾕也。

吐利⼼痞,⾃是太阴证,⽽见于发热汗出之后,则⾮太阴⽽阳明也。

⼤柴胡汤,柴、芩、芍药,清少阳之⽕,枳实、⼤黄,泻阳明之热,⽣姜、半夏,降胃逆⽽⽌呕吐也。

1 本条提纲,呕吐与下利者,胆⽊克胃也。

即是上条黄芩汤与黄芩加半夏汤证。

⽽治辨的重点,在前⾯⼀句。

伤寒发热,汗出当解,⽽反不解,此是阳明胃腑,外蒸之热,所以汗出热不解。

⼼下痞硬,呕吐加下利者,此少阳经病,贼克阳明也。

⼤柴胡汤,解少阳之经与阳明胃腑,双解⼆阳也。

2 附两条提纲,此是少阳⼊阳明去路之变证。

本来也是⼤柴胡汤证的。

少阳⼗四 ⼊阳明去路伤寒五六⽇,头汗出,微恶寒,⼿⾜冷,⼼下满,⼝不欲⾷,⼤便硬,脉细者,此为阳微结,必有表,复有⾥也。

脉沉,亦在⾥也。

汗出为阳微,假令纯阴结,不得复有外证,悉⼊在⾥,此为半在表半在⾥也。

脉虽沉紧,不得为少阴病,所以然者,阴不得有汗,今头汗出,故知⾮少阴也,可与⼩柴胡汤。

设不了了者,得屎⽽解。

少阳三⼗⼊阳明去路太阳病,过经⼗余⽇,反⼆三下之,后四五⽇,柴胡证仍在者,先与⼩柴胡汤。

呕不⽌,⼼下急,郁郁微烦者,为未解也,⼤柴胡汤下之则愈。

黄元御医学研究读《伤寒论》学古中医,每天分享三条提纲,研究黄元御学术理论,为每⼀个想学习《伤寒论+⾦匮要略》学者,提供交流的平台。

637篇原创内容公众号腹满⼗七2按之⼼下满痛者,此为实也,当下之,宜⼤柴胡汤。

⼼下满痛者,少阳之经郁迫阳明之腑也。

【146】伤寒六七日,发热,微恶寒,支节烦疼,微呕,心下支结,外证未去 者, 柴胡桂枝汤 主之。

方十二。

桂枝 去皮 黄芩 一两半 人参 一两半 甘草 一两,炙 半夏二合半,洗 芍药 一两半大枣 六枚,擘 生姜 一两半,切 柴胡 四两上九味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

本云人参汤,作如桂枝法,加半夏、柴胡、黄芩,复如柴胡法,今用人参作半剂。

陈修园:再由此而推言乎诸结:伤寒六日已过,至于七日,又值太阳主气之期。

发热,病在太阳之标气;微恶寒,病在太阳之本气。

病气不能从胸而入,结于经脉之支,骨节之交,故肢节疼痛,经气郁而欲疏,故微呕;不结于经脉之正络,而结于支络,故心下支结。

外证未去者,以其寒热犹在也,以柴胡桂枝汤主之。

取其解外,又达太阳之气,而解支节之结。

此一节,言太阳之气化而结于经脉之别支也。

黄元御:太阳病,发热恶寒,骨节疼痛,此发热恶寒,肢节烦痛者,以太阳之外证未去,而相火旺干半表,故恶寒不甚,甲木侵克戊土,土主四肢,故痛在四肢。

《素问·太阴阳明论》:四肢皆秉气于胃,胃与四肢气脉流通,则疼痛不作,胃病而气不四达,四肢经络,壅滞不行,是以痛生。

节者,四肢之溪谷,经气郁遏,溪谷填塞,故痛在骨节。

相火郁发,是以烦生也。

少阳经自胃口旁下胁肋,故心下支结。

(支结者,旁支偏结也)。

经病多而腑病少,故微呕不甚。

此皆少阳之病,而微见恶寒,则大阳之外证未去也,宜柴胡合桂枝,双解太少之经邪也。

小柴胡加减:外有微热者,加桂枝,此微恶寒,即外有微热之互文。

少阳以相火化气,寒往则纯是发热,若但热无寒,则发热更剧,无发热而兼恶寒者。

微有恶寒,或外热轻微,便是太阳外证未去,故与桂枝汤合用。

伤寒而不用麻黄者,以其恶寒之微也。

刘世祯:自此以下二条,皆演太阳少阳并病之例。

明证由体变.而病机各异浅深;示法随证 转,而制方当权轻重。

教学者触类旁通,反复以求一贯之旨。

曰伤寒六七日者,见病气留连,非传经计日之义。

发热微恶寒者,太阳之外证也。

六经发热证治规律黄福发;黄福忠;黄俊;黄毅【摘要】本文对《伤寒论》六经发热证治进行初步探讨,阐述六经发热的涵义、特征、病机及辨证论治.对中医治疗发热急证具有一定的临床指导意义.【期刊名称】《中国中医药现代远程教育》【年(卷),期】2014(012)019【总页数】3页(P7-9)【关键词】六经发热;病机;证治;伤寒【作者】黄福发;黄福忠;黄俊;黄毅【作者单位】四川省荣县人民医院中医科,荣县643100;四川省荣县中医医院,荣县643100;四川省荣县中医医院,荣县643100;四川省荣县中医医院,荣县643100【正文语种】中文东汉·张仲景著《伤寒论》,对中医急症论述颇多,其中记载发热症状的原文达120余条,约占全书原文的1/3。

金·成无己撰《伤寒明理论》将发热列于诸症之前。

可见,古代医家对发热之症十分重视。

近几年来,随着国际医学交流的热潮,仲景学说已成为中外医学交流的一项重要内容,其学术理论和实用价值,吸引着中外医学家的研究兴趣。

发热是临床最常见的症状之一,然而对六经发热证治的研究,所见甚少,本文兹就六经发热的病机、证治进行初步探讨如下。

1 六经发热的涵义发热在《伤寒论》中是泛指病者自身有发热感觉,或医者手病者肌肤有异常的热感。

在该书中记载有发热、壮热、潮热、往来寒热、手足自温、心中疼热、热结在里及发热脉沉、厥热等症,对发热的热势、部位、时间、程度、原因、相兼脉证都有详细记载,这些都属于六经发热的范畴。

六经发热包括今人所指的发热,是指各种原因致体温超出正常范围(口腔或舌下正常体温为36.5℃~37℃),是临床常见的一个症状。

六经发热各经具有特殊的热型。

2 六经发热的特征《伤寒论》以六经作为辨证论治的纲领。

六经是指太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴的统称而言。

六经证候,皆有发热的症状,但各有其特征,如太阳病以发热恶寒为其特征。

阳明病以身热,自汗出,不恶寒反恶热;或潮热、腹满、便秘为其特征。

温习经典:《伤寒论》六经证治总纲六经证治:总纲原文:病有发热恶寒者,发于阳也;无热恶寒者,发于阴也。

(7)[词解]①病:疾病。

这里主要指外感病。

②发:产生、根源的意思。

[提要]辨外感病阴阳两大证型的总纲。

[分析]弄清这一条,需要回答两个问题:1.为什么要辨阴阳?《素问·阴阳应象大论》日:“善诊者,察色按脉,先别阴阳。

”这是认识疾病的前提。

对外感病来说,也同其它疾病一样,首先要辨明阴阳,这是治病求本的重要所在。

“阴阳错识,一错全错;辨明阴阳,成竹在胸”,就是这个道理。

2.怎样辨阴阳?(1)“发热恶寒者,发于阳也”,揭示了阳证(三阳证)的共同特点。

这里要抓住发热这个关键。

三阳证都有发热,如太阳的发热恶寒,少阳的往来寒热,阳明的但热不寒。

由于三阳证皆有发热,故统属阳的范畴。

三阳证之所以都有发热,这是由该阶段的病性所决定的。

三阳为病,邪气较盛,正气相对未虚,正邪交争比较激烈,故出现发热症状。

可见,发热是正气抗邪的表现,是机体处于积极状态的反应。

《内经》概括为“邪气盛则实”,“实则泻之”,故三阳病的治疗以驱邪为主。

(2)“无热恶寒者,发于阴也”,揭示了阴证(三阴证)的共同特点。

这里要抓住恶寒这个关键。

三阴证都有恶寒,如太阴的脾胃虚寒,少阴的全身虚寒,厥阴的寒热错杂。

由于三阴证皆有恶寒,故统属阴的范畴。

三阴证之所以都有恶寒,是由三阴阶段的病性所决定的。

三阴为病,阴邪较盛,正气已虚,正气无力与邪相争,此时机体处于消极状态,故无热恶寒。

《内经》概括为“精气夺则虚”,“虚则补之”,故三阴病的治疗以扶正为主。

历代医家对本条阴阳所指的认识颇不一致。

有指寒热,有指风寒之邪和营卫,有指太阳和少阴,有指阴经和阳经等。

我们认为,既然本条是总纲,就有指导整个六经辨证的意义。

也就是说,把六经高度概括为阴阳两大类,做为辨证的纲领。

只有分清阴阳,才能抓住本质,做到执简驭繁。

从这个意义上讲,指阴经和阳经是可取的。

原文:病人身大热,反欲得近衣者,热在皮肤,寒在骨髓也;身大寒,反不欲近衣者,寒在皮肤,热在骨髓也。

刘渡舟:《伤寒论》中的七个寒热错杂方??上医治未病,预防大于治疗。

学会在颜面和舌头的望诊中,读出健康状态、趋势和隐患,守护自己和家人的健康。

《伤寒论》所载的寒热之药并用方剂,概括起来有柴胡桂枝干姜汤、栀子干姜汤、半夏泻心汤、附子泻心汤、黄连汤、乌梅丸、麻黄升麻汤、干姜黄芩黄连人参汤,一共八个方子。

而柴胡桂枝干姜汤已经讲过,栀子干姜汤从略,生姜泻心汤、甘草泻心汤可以以半夏泻心汤为代表。

下面分别对各方剂进行简要叙述。

半夏泻心汤半夏泻心汤是寒药、热药杂用的方子。

它属于和解脾胃寒热之邪的代表方。

生姜泻心汤和甘草泻心汤都是在它的方药基础上加减变化而成。

它是治疗脾胃之气失和、心下痞满而挟有痰饮的一种病证。

因其挟有痰饮,故兼有呕吐之证。

如结合临床观察,此证当有心下痞满、呕吐、肠鸣下利,或大便不调之证。

本证的产生,由于脾胃阴阳不和,升降失序,中焦之气痞塞、寒热错杂,痰饮内生之所致。

故用半夏泻心汤苦降辛开、和胃涤痰为主。

半夏泻心汤由半夏、黄芩、黄连、人参、炙甘草,大枣组成。

此证气机升降不利,中焦痞塞,胃气不降而生热,故方用芩、连之苦寒以降之,脾气不升而生寒则肠鸣下利,故用干姜之辛热以温之,痰饮扰胃,逆而作呕,故用半夏降逆和胃以止呕。

脾胃气弱,不能斡旋上下,故以参,草、枣以补之。

本方清上温下、苦降辛开、寒热并用,以和脾胃,为治心下痞的主方。

【按】心下为半表半里部位(在胸之下、腹之上),故其为病,则用泻心汤和解为宜。

然小柴胡汤治在肝胆,而泻心汤则治在脾胃。

两证的气机皆有出入升降不利的特点,又皆系阴阳的乖戾不和所致,若不用和解而用它法治疗,则病不能愈。

尤以“心下”位于胸腹之间,乃气之上下要道,故阴阳交通不利则作痞。

痞者塞也,气滞而不行,非血非水,中实无物,故按之则濡,但气痞耳。

张某,男,36岁。

素有饮酒癖好,因病心下痞满,时发呕吐,大便不成形,日三四次,多方治疗,不见功效。

脉弦滑,舌苔白。

辨证:证为酒伤脾胃,升降失调,痰从中生。

《伤寒论》的三部六证九治法山西中医学院第二中医院马文辉《伤寒论》把人体分为三个系统,六类疾病症候群,九大治疗方法。

一、三部的划分1、表部系统:凡是和空气直接接触的部位都属于表。

《内经》曰:“肺与皮毛相表里。

”故肌表和肺系均属表部的范畴,完成呼吸功能,以通天。

2、里部系统:凡与饮食物接触并行消化、吸收、排泄的部位都属里,即《伤寒论》所称之“胃家”,以通地。

3、半表半里系统:介于表里之间的部位,即半表半里,实则是与血液接触的部位,包括整个循环系统,心为之主,以通人。

二、六证的确立疾病的属性不外阴阳两类:依对立统一法则,把正胜于邪的实热、亢奋、进行性症候群的统称为阳性病,把邪盛正衰的虚寒,抑制、退行性的症候群统称为阴性病。

《伤寒论》将其命名为:表部的太阳证、厥阴证,里部的阳明证,太阴证,半表半里部的少阳证,少阴证。

1、六病提纲及其证治(1)太阳证根据《伤寒论》第1条的太阳病提纲,并参考第7条:“病有发病恶寒者,发于阳也;无热恶寒者,发于阴也”。

太阳证应有发热,且以“恶寒发热”为特征。

因表部以自汗为虚,无汗为实,且结合第31条看,补入“无汗”。

又因“肺与皮毛相表里”,“温邪上爱,首先犯肺”,所以肺系咳喘之症当列入主症为妥,但因咳喘未必人人皆见,故冠以一“或”字。

这样太阳证的提纲修改为:“太阳之为病,头项强痛,发热恶寒,无汗,脉浮或咳喘。

”太阳证之治,当辛凉解表。

过去以麻黄汤、桂枝汤为其主方,但是以热治热,犹抱薪救火。

麻黄、桂枝汤证只是太阳病的一种证型,而非太阳证。

通过多年实践,以葛根合麻杏石甘汤作为太阳证的主方,命名为“葛根麻黄汤”,方中葛根辛凉以散太阳之热,麻黄辛温以驱太阳之实,余药清热宣肺止咳平喘以解表部之实热。

(2)厥阴证素以第326条为提纲,从原文看,“消渴气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止”均属里部症候。

第337条:“凡厥者,阴阳气不相顺接便为厥,厥者手足逆冷是也。

”第351条:“手足厥寒,脉细欲绝者,当归四逆汤主之。