先秦绪论 上古歌谣和上古神话

- 格式:ppt

- 大小:3.17 MB

- 文档页数:76

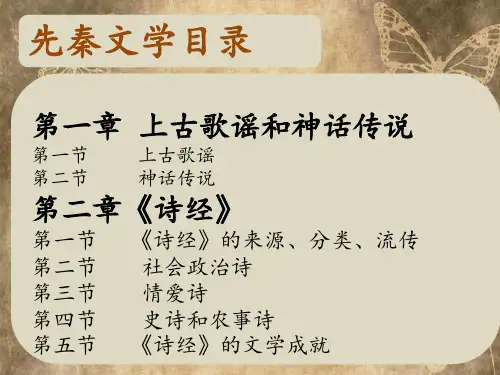

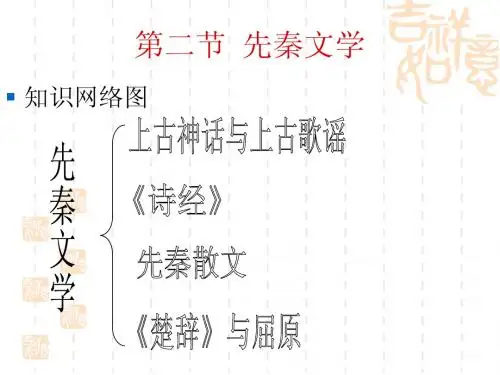

先秦:原始歌谣与神话先秦文学·概说1、先秦文学断限先秦文学当指从远古时代到秦代建立(BC221)之前的文学。

殷商前无考,殷商史料也极其匮乏,故对先秦文学较细之描述主要始于西周。

(约BC11世纪~BC220)。

2、先秦文学内容及样式(杂)主要有歌谣、神话传说、诗歌、散文、寓言故事等。

主要成就在诗歌和散文。

诗以《诗经》、《楚辞》为代表,散文以《左传》为代表。

众多体裁和内容实可分为两大类:纯文学与非纯文学(今人视角)。

纯文学如《诗经》、《楚辞》;非纯文学(有文学元素)又可分为两种,一则神话,二则历史诸子散文。

第一章原始歌谣与神话第一节原始歌谣1、成就及影响:原始歌谣是中国文学古老的源头。

沈约《宋书·谢灵运传》载:“歌咏所兴,宜自生民始也。

”古今中外学界关于文学起源说法众多,约略有五种:劳动起源说、模仿说、游戏说、巫术说、情感和思想交流说。

1[①]来自中国古代和现代的认识:《毛诗序》:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。

情动于中而形于言。

”沈约《宋书·谢灵运传》:“夫志动于中,则歌咏外发。

”王灼《碧鸡漫志》:“有心则有诗,有诗则有歌,有歌则有声律,有声律则有乐歌。

永言,即诗也,非于诗外求歌也。

”章学诚《文史通义·志林》:“观于孩提呕哑,有声无言,形揣意求,而知文章著述之最初也。

”闻一多《歌与诗》一文指出:“想象原始人最初因情感的激荡而发生有如‘啊’‘哦’‘唉’或‘呜呼’之类1[①]参见罗宗强《中国古代文学发展史》。

的声音,那便是音乐的萌芽,也是孕育而未化的语言。

”(诗歌与音乐是相和而生,相伴而随的两种艺术形式。

在艺术领域中,如此亲密的前提是情感渲泄的需要,而维系二者生命纽带则是节奏。

)2、特点初民歌唱的特点:①口耳相传。

②诗乐舞一体。

(《毛诗大序》:情动于衷而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,故不知手之舞之足之蹈之也。

《吕氏春秋·古乐》:昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阕。

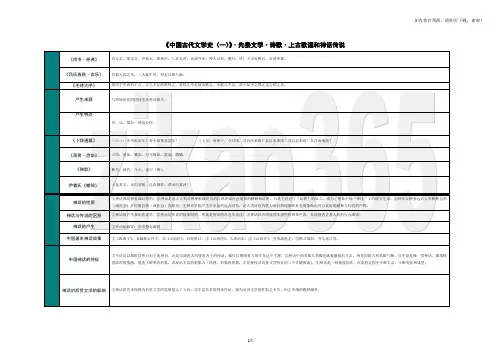

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!《中国古代文学史(一)》·先秦文学·诗歌·上古歌谣和神话传说先秦文学·诗歌·《诗经》(一)先秦文学·诗歌·《诗经》(二)先秦文学·散文·历史散文(春秋:前770 —前475;战国:前475 —前222)先秦文学·散文·诸子散文(春秋:前770 —前475;战国:前475 —前222)先秦文学·辞赋·楚辞秦汉文学·诗歌·汉代诗歌秦汉文学·散文·秦代文学(前221-前206)秦汉文学·散文·汉代政论散文秦汉文学·散文·汉代史传散文秦汉文学·辞赋·汉代辞赋魏晋南北朝文学·诗歌·魏魏晋南北朝文学·诗歌·晋(公元265-420)魏晋南北朝文学·诗歌·南北朝(宋齐梁陈四代史称南朝420- 589;与此同时的北方政权称北朝)魏晋南北朝文学·散文魏晋南北朝文学·赋魏晋南北朝文学·小说魏晋南北朝文学·文学批评隋唐五代文学·诗歌·隋代文学与初唐诗歌隋唐五代文学·诗歌·盛唐诗歌隋唐五代文学·诗歌·李白杜甫隋唐五代文学·诗歌·大历诗坛隋唐五代文学·诗歌·中唐诗歌隋唐五代文学·诗歌·晚唐诗歌隋唐五代文学·散文·唐代散文隋唐五代文学·小说·唐传奇与变文、俗讲隋唐五代文学·词·唐五代词。

第二节原始歌谣与神话一、原始歌谣人类最早的文学样式是诗歌。

最初的诗歌起源于人类早期的生活实践。

原始人在生活实践中,产生了交往和抒发感情的需要,除了借助语言之外,他们还会发出一些抑扬顿挫的呼声。

这种呼声就是歌唱的前身。

当人们在有声无义的呼声中加入简单的语言,就形成了最简单的诗歌。

二、上古神话神话是古代人民对自然及社会的理解与想象的故事,是人类早期不自觉的艺术创作。

神话的产生是用想象和幻想的方式征服自然,支配自然,把自然力加以形象化的结果。

神话是早期人类的宇宙观,其中打上了原始社会生活的印记,也反映了原始思维的特点。

中国古代神话显得零碎而无系统。

现存中国古代神话,主要散见于《山海经》、《穆天子传》、《庄子》、《楚辞》、《淮南子》、《列子》等古籍中。

1、自然神话A、关于太阳的神话:东南海之外,甘水之间,有羲和之国。

有女子名曰羲和,方浴日于甘渊。

羲和者,帝俊之妻,生十日。

(《山海经·大荒南经》)B、雷神:雷泽中有雷神,龙身而人头,鼓其腹。

在吴西。

(《山海经·海内东经》)C、风神飞廉:飞廉,鹿身,头如雀,有角,而蛇尾豹文。

(《楚辞补注》卷一洪兴祖注引晋灼曰)2、创世神话A、天地混沌、宇宙开辟的盘古神话:天地混沌如鸡子,盘古生其中。

万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地。

盘古在其中,一日九变,神于天,圣于地。

天日高一丈,地日厚一丈,盘古日长一丈。

如此万八千岁,天数极高,地数极深,盘古极长,后乃有三皇。

(《艺文类聚》卷一引徐整《三五历纪》)B、关于人类起源的神话:俗说天地开辟,未有人民。

女娲抟黄土作人,剧务,力不暇供,乃引绳絙于泥中,举以为人。

故富贵者,黄土人也;贫贱凡庸者,絙人也。

(《太平御览》卷七八引《风俗通》)C、女娲补天的神话:往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载,火(火监)炎而不灭,水浩洋而不息,猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱。

于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水。

《中国古代文学史一》重点知识点整理第一编先秦文学(考试比重25%)第一章上古歌谣和神话传说第一节上古歌谣1.原始歌舞是初民日常生活情状的重演或庆祝、祭典活动本身。

2.《周易》的筮辞可以看到原始歌谣的影像。

3.原始歌舞是诗、乐、舞三位一体的。

4.《弹歌》:断竹,续竹,飞土,。

5.《蜡词》是冬令蜡祭时的祝词。

第二节上古神话传说:1.神话的基本特征:(1)想象或幻想。

(2)远古人类对自然界或社会现象的解释说明。

(3)反映远古人类解释征服自然的愿望。

(4)神话是人类没有能力符合实际的解释自然社会现象的产物。

2.神话与传说的区别:(1)神话产生比传说早(2)神话是传说的故事原型,传说是神话的社会历史化。

(3)神话具有明显非理性的神异色彩,传说则有人间的行为准则。

3.神话的产生:劳动起源说、宗教起源说劳动起源说:神话伴随初民的劳动生活产生。

神话得以产生的最根本条件。

宗教起源说:神话产生于初民的宗教活动。

万物有灵的观念。

原始宗教意识的产生。

4.神话的主要类别及其代表作品:(1)创世神话:包括初民对天地开辟和人类诞生的解释。

《盘古开天辟地》、《女娲造人》(2)自然灾害神话:表现了人类遭受自然灾害的经历,以及他们战胜自然灾害的愿望和伟力。

《女娲补天》、《后羿射日》、《鲧禹治水》、《精卫填海》、《夸父逐日》(3)战争神话:《黄帝战蚩尤》4.我国神话精神内涵的特征:(1)围绕人的生存这个主题。

(2)其中的英雄人物斗志激扬、能力神异,有英雄气概。

对人生积极进取、昂扬向上。

(3)情感浓烈,形象鲜明,想象力丰富。

(4)神话是一种集体创作。

5.神话对后世文学的影响:(1)开创为人生的主题,成为我国文学发展主流。

(2)神话富于情感、形象、想象的特征也影响后世文学。

(3)丰富多彩的神话作品成为后世文学的题材源泉。

第二章《诗经》1.《诗经》:(1)我国第一部诗歌总集。

原本称为《诗》或《诗三百》,汉代后尊为《诗经》。

(2)收录从西周到春秋中叶的诗歌共305篇。

第一编先秦文学(考试比重25%)第一章上古歌谣和神话传说第一节上古歌谣1.原始歌舞是初民日常生活情状的重演或庆祝、祭典活动本身。

2.《周易》的筮辞可以看到原始歌谣的影像。

3.原始歌舞是诗、乐、舞三位一体的。

4.《弹歌》:断竹,续竹,飞土,。

5.《蜡词》是冬令蜡祭时的祝词。

第二节上古神话传说:1.神话的基本特征:(1)想象或幻想。

(2)远古人类对自然界或社会现象的解释说明。

(3)反映远古人类解释征服自然的愿望。

(4)神话是人类没有能力符合实际的解释自然社会现象的产物。

2.神话与传说的区别:(1)神话产生比传说早(2)神话是传说的故事原型,传说是神话的社会历史化。

(3)神话具有明显非理性的神异色彩,传说则有人间的行为准则。

3.神话的产生:劳动起源说、宗教起源说劳动起源说:神话伴随初民的劳动生活产生。

神话得以产生的最根本条件。

宗教起源说:神话产生于初民的宗教活动。

万物有灵的观念。

原始宗教意识的产生。

4.神话的主要类别及其代表作品:(1)创世神话:包括初民对天地开辟和人类诞生的解释。

《盘古开天辟地》、《女娲造人》(2)自然灾害神话:表现了人类遭受自然灾害的经历,以及他们战胜自然灾害的愿望和伟力。

《女娲补天》、《后羿射日》、《鲧禹治水》、《精卫填海》、《夸父逐日》(3)战争神话:《黄帝战蚩尤》4.我国神话精神内涵的特征:(1)围绕人的生存这个主题。

(2)其中的英雄人物斗志激扬、能力神异,有英雄气概。

对人生积极进取、昂扬向上。

(3)情感浓烈,形象鲜明,想象力丰富。

(4)神话是一种集体创作。

5.神话对后世文学的影响:(1)开创为人生的主题,成为我国文学发展主流。

(2)神话富于情感、形象、想象的特征也影响后世文学。

(3)丰富多彩的神话作品成为后世文学的题材源泉。

第二章《诗经》1.《诗经》:(1)我国第一部诗歌总集。

原本称为《诗》或《诗三百》,汉代后尊为《诗经》。

(2)收录从西周到春秋中叶的诗歌共305篇。

(3)包括《国风》《小雅》《大雅》《颂》2.《诗经》的收集和编定:采诗、献诗、孔子删诗汉代学者的“采诗”说法:行人振木铎徇于路以采诗,献之太师,比其音律,以闻于天子。

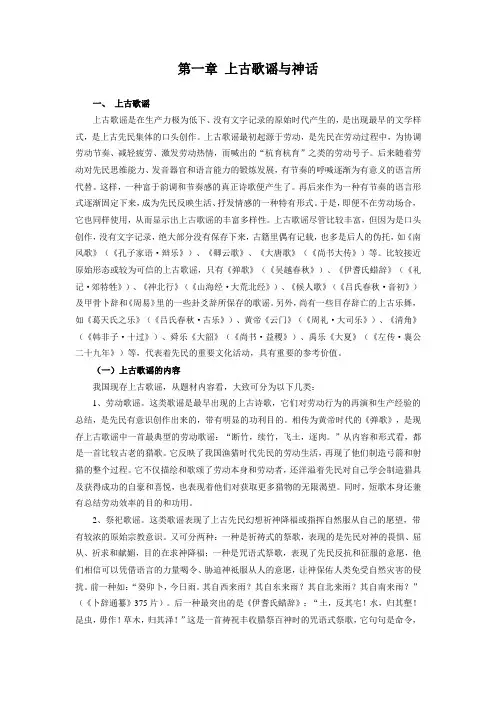

第一章上古歌谣与神话一、上古歌谣上古歌谣是在生产力极为低下、没有文字记录的原始时代产生的,是出现最早的文学样式,是上古先民集体的口头创作。

上古歌谣最初起源于劳动,是先民在劳动过程中,为协调劳动节奏、减轻疲劳、激发劳动热情,而喊出的“杭育杭育”之类的劳动号子。

后来随着劳动对先民思维能力、发音器官和语言能力的锻炼发展,有节奏的呼喊逐渐为有意义的语言所代替。

这样,一种富于韵调和节奏感的真正诗歌便产生了。

再后来作为一种有节奏的语言形式逐渐固定下来,成为先民反映生活、抒发情感的一种特有形式。

于是,即便不在劳动场合,它也同样使用,从而显示出上古歌谣的丰富多样性。

上古歌谣尽管比较丰富,但因为是口头创作,没有文字记录,绝大部分没有保存下来,古籍里偶有记载,也多是后人的伪托,如《南风歌》(《孔子家语·辩乐》)、《卿云歌》、《大唐歌》(《尚书大传》)等。

比较接近原始形态或较为可信的上古歌谣,只有《弹歌》(《吴越春秋》)、《伊耆氏蜡辞》(《礼记·郊特牲》)、《神北行》(《山海经·大荒北经》)、《候人歌》(《吕氏春秋·音初》)及甲骨卜辞和《周易》里的一些卦爻辞所保存的歌谣。

另外,尚有一些目存辞亡的上古乐舞,如《葛天氏之乐》(《吕氏春秋·古乐》)、黄帝《云门》(《周礼·大司乐》)、《清角》(《韩非子·十过》)、舜乐《大韶》(《尚书·益稷》)、禹乐《大夏》(《左传·襄公二十九年》)等,代表着先民的重要文化活动,具有重要的参考价值。

(一)上古歌谣的内容我国现存上古歌谣,从题材内容看,大致可分为以下几类:1、劳动歌谣。

这类歌谣是最早出现的上古诗歌,它们对劳动行为的再演和生产经验的总结,是先民有意识创作出来的,带有明显的功利目的。

相传为黄帝时代的《弹歌》,是现存上古歌谣中一首最典型的劳动歌谣:“断竹,续竹,飞土,逐肉。

”从内容和形式看,都是一首比较古老的猎歌。

第一编先秦文学第一章上古神话(上古歌谣和神话传说)一、神话的概念神话以故事的形式表现了远古人民对自然、社会现象的认识和愿望,是“通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身”。

二、神话的产生(原因、过程)1、可能性:人类能用语言表达自己的感情及对自然和社会的领悟。

2、生产力水平及认识能力低下,将自然或社会现象进行幻想膜拜和神化解释。

3、先民征服自然、变革社会的愿望。

三、神话的功能(意义、作用)1、神话在维系社会性上具有重大意义(讲诉神话的目的是保持社会习俗及社会制度的意义和合理性)。

2、神话是把个人和集体联系为一体的一条强有力的精神纽带(生产力低下,个人必须把自己融入氏族之中才能生存)。

3、神话可使难解的现实呈现出种种戏剧性属性,人们在对世界假想性的把握中宣泄了种种令人不安的情绪(先民在神秘莫测的生活中积聚了多而强烈的情绪体验)。

四、神话的特征1、神话都是想象或幻想的(神话是先民对自然或社会现象的解释,它经过想象而成为神化的现实生活)。

2、神话常以神为主人公,包括各种自然神和神化了的英雄人物。

3、神话的情节一般表现为变化、神力和法术。

4、神话表达了先民征服自然、变革社会的愿望。

5、神话只能产生在史前远古,它是人类还没有能力对自然和社会现象作出符合实际解释的时代产物。

五、神话的思维特征1、由于原始先民在思维中尚未将自身同自然界截然分开,因此他们在感知自然时,往往将自身属性不自觉地移到自然之上,形成以己观物、以己感物的神话思维特征。

(如《山海经·海外北经》中有一则神话以人的生理行为来解释昼夜、四季及风的形成;《淮南子·天文训·共工怒触不周山》解释星系为何多偏移西北,中国地理形势为何西北高东南低。

)2、神话思维是一个具体、形象的思维。

首先,神话思维不能脱离具体的事物和具体的感性材料(如时间、空间往往和一定的神明相对应);其次,在神话思维中,通过对事物的概括综合,使某些神话形象脱离了具体事物(如龙的形象的形成)。

知识点总结:先秦文学概说:先秦即秦代以前,指公元前221年秦朝统—天下以前的历史,包括中国原始社会、奴隶社会和早期封建社会三种社会形态。

先秦文学的主体部分是成熟的周代书面文学,尤其是春秋战国时代的文学。

这一时代由天下统一的分封到诸侯异政的分裂,再到中央集权的统一,文学作品的思想性和艺术性都体现了华夏范围内由分裂而寻求统一的基本时代特征。

先秦文学主要由上古歌谣和神话、《诗经》、先秦散文、楚辞为构成内容。

1.上古歌谣和神话神话是远古时代的人民,对其所接触的自然现象、社会现象,幻想出来的具有艺术意味的解释和描述的集体口头创作。

中国神话大多保存在《山海经》、《楚辞》、《庄子》、《列子》、《淮南子》等古籍中,在所有的古代文献中,以《山海经》最有神话学价值,是我国古代保存神话资料最多的著作。

这些神话按题材大致可分为:创世神话、洪水神话、战争神话、英雄神话等,其中著名的有盘古开天地、女娲补天(淮南子)、黄帝擒蚩尤、大禹治水、后羿射日(淮南子)、夸父追日、精卫填海(山海经)等等。

2.《诗经》《诗经》是我国第一部诗歌总集,收入自西周初年至春秋中叶五百多年的诗歌311篇,又称《诗三百》。

先秦称为《诗》,或取其整数称《诗三百》。

西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

《诗经》共有风、雅、颂三个部分。

其中“风”包括了十五个地方的民歌,叫“十五国风”,有160篇,是《诗经》中的核心内容。

“风”的意思是土风、风谣。

“雅”是正声雅乐,分“大雅”、“小雅”,有诗105篇,其中大雅31篇,小雅74篇。

“颂”是祭祀乐歌,分“周颂”、“鲁颂”、“商颂”,有诗40篇。

是“五经”之一。

诗经距今已有2500年的历史。

尹吉甫是中国历史上著名的政治家、军事家和文学家,《诗经》的主要采集者,被尊称为中华诗祖。

关于《诗经》的编集,汉代有三种说法:一说孔子删诗。

把《诗经》的编纂之功归之于孔子一人。

这种说法起源于汉代。

《汉书·艺文志》说:“孔子纯取周诗。

中国古代文学史起止划分时间先秦文学上古歌谣与神话一、《尚书·尧典》、《吕氏春秋》、《毛诗大序》中关于上古歌谣的论述:《尧典》:诗言志,歌永言,声依永,律和声。

八音克谐,无相夺伦,神人以和。

夔曰:於!予击古拊石,百兽率舞。

《吕氏春秋》:昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙。

《毛诗大序》:情动于中而发于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足而永歌之,永歌之不足,故不知手之舞之,足之蹈之也。

二、《弹歌》、伊耆氏《蜡辞》和《周易·贲辞》六四爻辞:《弹歌》:断竹,续竹,飞土,逐宍。

《蜡辞》:土反其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽!《周易·贲辞》:贲如,蟠如,白马翰如,匪寇,婚媾。

三、神话的性质神话就是关于神的故事。

基本特征有:是想像的、幻想的。

是对自然、社会现象的解释和说明,是被神化了的现实生活。

反映了初民解释自然、社会,征服自然、社会的愿望。

只能产生于远古时代。

四、神话与传说的区别:神话产生比传说早。

神话是传说的原型,传说是神话的社会历史化。

神话有明显的非理性色彩,而传说含有人间的行为准则。

五、神话的劳动起源说与宗教起源说:不论神话如何神异,总是表现着劳动生活,或者与劳动生活有关。

原始宗教出于对自然的敬畏,当初民从崇拜变成企图解释和支配自然力时,神话就产生了。

六、我国神话的基本特点:围绕人的生存这一主题。

人物充满激昂的斗志、神异的能力以及英雄气概。

情感浓烈,形象鲜明,想像力丰富。

集体创作。

七、神话对后世文学的影响:神话的艺术规则为后世文学提示了方向:人的生存这一主题成为后世文学的主流。

情感、形象、想像力方面的特征影响着后世文学发展。

神话故事成为后世文学发展的题材源泉。

诗经诗经收录诗歌305篇,分为风雅颂,另有笙诗6篇,有目无辞,不在305之列。

采诗说、献诗说、删诗说。

采诗说出自汉代,见于《汉书》。

献诗说出自先秦,见于《国语》。

删诗说出自汉代,见于《史记》,不可信。

三、《诗经》的分类,系依据音乐的不同,分为风雅颂。

上古神话与上古歌谣简述先秦即秦代以前,指公元前221年秦朝统一天下以前的历史,包括中国原始社会、奴隶社会和早期封建社会三种社会形态。

文学的起源须上溯到史前史,即没有成文历史以前的人类历史阶段。

那时候的文学以口头文学形式为主,诞生了上古神话与上古歌谣。

一上古神话与上古歌谣(一)上古歌谣1,概述(1)上古时期的民歌、民谣,是民间文学的一种。

中国古代以合乐为歌,徒歌为遥。

(2)上古歌谣是先民表达思想、抒发感情、促进生产的重要工具是在生产力极为低下的原始时代产生的,是出现最早的文学样式。

(四大文学样式——小说;散文;戏剧;诗歌)(3)甲骨卜辞和《周易》卦爻辞中的韵语,是有文字记载的古代诗歌的萌芽。

(二)分类一神话的概念1.神话以故事的形式表现远古人民对自然、社会现象的认识和愿望,是“通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身”。

2.表现了先民们征服自然、战胜自然的强烈愿望和乐观主义英雄主义精神,是人类早期不自觉的积极浪漫主义艺术创作二、神话的保存《山海经》《楚辞》和《淮南子》保存的神话较多,尤其以《山海经》最多,而且接近上古神话的面貌。

四、神话的演变1.历史化被理性原则淘汰,或被歪曲解释。

2.文学化神话精神继续延续、光大。

3.宗教化被道教改造为仙话。

六、我国神话的精神内涵及其影响(一)神话的精神内涵1.主题:中国古代神话紧紧地围绕人的生存这个主题。

2.英雄气概:神话中的英雄人物都充满着激扬的斗志、神异的能力和英雄气概。

3.浓烈情感:熔铸着浓烈的情感,塑造了鲜明的形象,表现出丰富的想象力。

4.集体创作:神话是集体创作,在流传中不断丰富变化并威型。

(二)我国神话对后世文学发展的影响1.神话所开创的为人生的主题,为后世文学的发展的主流和传统。

2.神话富于情感、形象、想象的特征,引导了后世文学审美理想的发展走向。

3.丰富多彩的神话作品,成为后世文学创作取之不尽、用之不竭的题材源泉。