地理微专题:土壤盐渍化

- 格式:ppt

- 大小:5.95 MB

- 文档页数:34

微专题——土地盐碱化【微专题】土地盐碱化盐碱地是中国最主要的后备土壤资源,改良利用盐碱地可以增加耕地面积,缓解人地矛盾。

但盐渍化土壤因较高的盐分含量不利于农作物的正常生长,是限制我国农林业发展的主要障碍之一,且治理工作十分艰巨。

目前为止,我国还有80%左右的盐渍土尚未开发利用,所以如何开发利用盐渍化土地资源应当引起我们的高度重视。

一盐碱地的分类盐碱土形成的实质是可溶性盐类在土壤中发生重新分布,盐分在土壤表层积累超过了正常值。

轻度盐化土,土壤含盐量0.1%~0.2%;中度盐化土,土壤含盐量0.2%~0.4%;重度盐化土,土壤含盐量0.4%~0.6%。

•天然形成的盐碱地滨海地区:含盐主要以氯化钠为主,主要分布在沿海地区。

•地下水形成的盐碱地内陆地区:含盐主要以硫酸钠为主。

•苏打盐碱地:含盐主要以碳酸钠碳酸氢钠为主。

•人为造成的盐碱地次生盐渍化盐碱地:过量施用化肥造成土壤板结肥力下降等。

二土壤盐渍化形成的原因当前,土壤盐碱化已经成为一个全球性的问题。

盐碱地是指地下潜水位升高、矿化度增强,加上气候干旱和蒸发强烈,导致深层土壤盐分向表土迁移,表土盐化或碱化程度加重的现象。

土壤盐渍化分为原生盐渍化和次生盐碱化两类。

其中不受人为影响,自然发生的土壤盐渍化为原生盐渍化;而由于人类活动引发的土壤盐渍化为次生盐渍化。

土壤盐渍化不仅是限制农业生产发展的一个主要因子,也是制约滨海地区盐碱地改良绿化、沿海防护林营造等林业项目的重要影响因子。

(一)自然条件盐随水动,土壤和地下水都含有一定的盐分,所以土壤水分的运动对于土壤中盐分累积有重要的影响。

地下水越浅,蒸发作用越强,越易引起地表积盐,可见,地下水深浅一定程度上影响土壤盐碱化。

01气候条件在我国东北、西北、华北的干旱、半干旱地区,降水量小,蒸发量大,溶解在水中的盐分容易在土壤表层积聚。

气候条件对水的运动有重要的影响,大气降水可以对地表水、地下水进行补给,大气水分蒸发使土壤水形成向上的运动,可见气候条件是引发土壤盐碱化的重要前提。

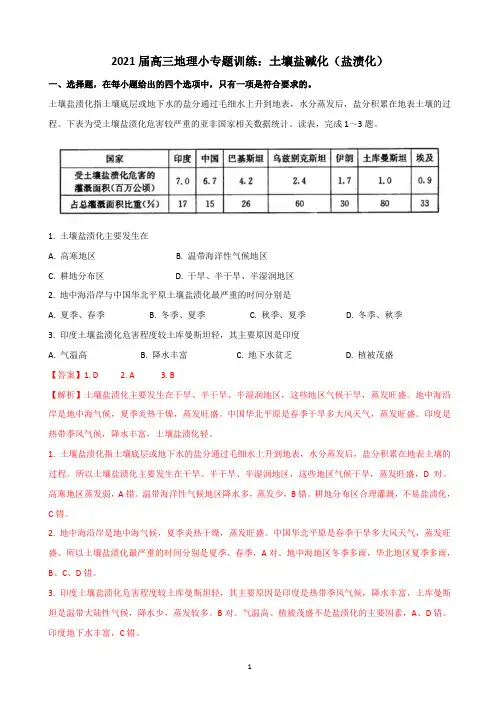

2021届高三地理小专题训练:土壤盐碱化(盐渍化)一、选择题,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。

土壤盐渍化指土壤底层或地下水的盐分通过毛细水上升到地表,水分蒸发后,盐分积累在地表土壤的过程。

下表为受土壤盐渍化危害较严重的亚非国家相关数据统计。

读表,完成1~3题。

1. 土壤盐渍化主要发生在A. 高寒地区B. 温带海洋性气候地区C. 耕地分布区D. 干旱、半干旱、半湿润地区2. 地中海沿岸与中国华北平原土壤盐渍化最严重的时间分别是A. 夏季、春季B. 冬季、夏季C. 秋季、夏季D. 冬季、秋季3. 印度土壤盐渍化危害程度较土库曼斯坦轻,其主要原因是印度A. 气温高B. 降水丰富C. 地下水贫乏D. 植被茂盛【答案】1. D 2. A 3. B【解析】土壤盐渍化主要发生在干旱、半干旱、半湿润地区,这些地区气候干旱,蒸发旺盛。

地中海沿岸是地中海气候,夏季炎热干燥,蒸发旺盛。

中国华北平原是春季干旱多大风天气,蒸发旺盛。

印度是热带季风气候,降水丰富,土壤盐渍化轻。

1. 土壤盐渍化指土壤底层或地下水的盐分通过毛细水上升到地表,水分蒸发后,盐分积累在地表土壤的过程。

所以土壤盐渍化主要发生在干旱、半干旱、半湿润地区,这些地区气候干旱,蒸发旺盛,D对。

高寒地区蒸发弱,A错。

温带海洋性气候地区降水多,蒸发少,B错。

耕地分布区合理灌溉,不易盐渍化,C错。

2. 地中海沿岸是地中海气候,夏季炎热干燥,蒸发旺盛。

中国华北平原是春季干旱多大风天气,蒸发旺盛。

所以土壤盐渍化最严重的时间分别是夏季、春季,A对。

地中海地区冬季多雨,华北地区夏季多雨,B、C、D错。

3. 印度土壤盐渍化危害程度较土库曼斯坦轻,其主要原因是印度是热带季风气候,降水丰富,土库曼斯坦是温带大陆性气候,降水少,蒸发较多。

B对。

气温高、植被茂盛不是盐渍化的主要因素,A、D错。

印度地下水丰富,C错。

读“次生盐渍化形成原理图”,回答4~5题。

4. 造成土壤次生盐渍化的主要原因是A.海面上升B.水土流失C.不合理的灌溉D.荒漠化5. 图示区域可能位于A.宁夏平原B.三江平原C.成都平原D.长江中下游平原【答案】4. C 5. A【解析】4. 读图可知,干旱地区大水漫灌导致地下水位上升,加深土壤盐碱化,所以土壤次生盐渍化主要原因是灌溉的快速扩张和不合理的灌溉。

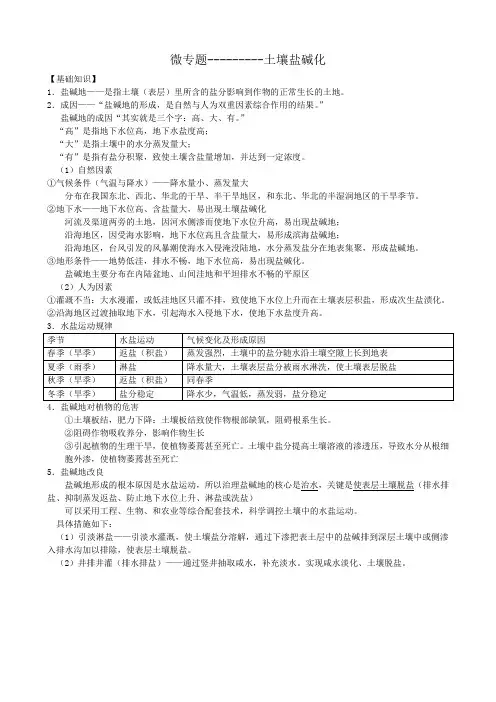

微专题---------土壤盐碱化从机井抽取地下水灌溉,既可满足作物需水,又能淋洗土壤盐分和降低地下水位,起了竖井排水排盐的作用。

机井抽水时,井的周围地下水位下降,形成一个以井为中心的降落漏斗,特别是在群井抽水情况下,降低地下水的效果更为显著。

(3)农田覆盖,抑制蒸发返盐——选择适当覆盖物(光解地膜、作物秸秆等)覆盖地表,抑制蒸发返盐。

(4)适时耙地,抑制蒸发返盐——耙地可疏松土壤,截断土壤毛细管水向地表输送盐分,抑制蒸发返盐。

(5)科学灌溉(禁止大水漫灌),有灌有排;采用喷灌、滴灌——合理灌溉,防止地下水位上升。

(6)深耕深翻(深耕翻土)——盐分在土壤中的分布是表层多,下层少,经过耕翻,可把表层土壤中盐分翻扣到下层,把下层含盐较少的土壤翻到表面,使表层土壤脱盐;而且,翻耕能疏松土壤,截断土壤毛细管水向地表输送盐分,抑制蒸发返盐。

(思考:盐碱地翻耕的时间最好是春季和秋季,因为春、秋是返盐较重的季节,表层土壤盐分高,深层土壤盐分低;秋季耕翻也有利于杀死病虫卵,清除杂草,深埋根茬,加强有机质分解和迟效养分的释放)(7)种植吸收盐分的植物——植物将土壤中盐分吸收到植物体中,使土壤脱盐;削弱光照,抑制蒸发返盐。

(8)鱼塘--台田模式,降低地下水位——低洼地区挖泥成塘、堆泥成田,通过提高台田高度降低地下水位,可抑制蒸发返盐;又利于雨季时台田雨水下渗淋盐,使土壤脱盐。

(9)增施有机肥——盐碱地一般有低温、土瘦、结构差的特点。

有机肥经微生物分解、转化形成腐殖质,腐殖质可促进土壤形成团粒结构,使孔度增加,提高土壤疏松度,增强透水性,利于盐分淋洗和抑制返盐;腐殖质可和碳酸钠作用形成腐殖酸钠,降低土壤碱性;腐殖酸钠还能刺激作物生长,增强作物抗盐能力。

(10)合理施用化肥(中性和酸性肥料)——化肥促进作物生长,提高作物的耐盐力;化肥可改变土壤组成,抑制盐类对植物的不良影响【问题反思】1.总结盐碱化形成的条件。

2.请用水盐运动的原理解释华北地区盐碱化程度的季节变化。

高三地理小专题训练:土壤盐碱化(盐渍化)海面上升、水土流失、荒漠化不是造成土壤次生盐渍化的主要原因,A、B、D错。

5.根据图示可知,该区域为干旱地区,可能位于宁夏平原,A对。

三江平原、成都平原、长江中下游平原为湿润地区,B、C、D错。

2021届高三地理小专题训练:土壤盐碱化(盐渍化)一、选择题,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。

土壤盐渍化是指土壤底层或地下水的盐分通过毛细水上升到地表,水分蒸发后,盐分积累在地表土壤的过程。

下表为受土壤盐渍化危害较严重的亚非国家相关数据统计。

根据表格,完成1~3题。

1.土壤盐渍化主要发生在哪些地区?A.高寒地区B.温带海洋性气候地区C.耕地分布区D.干旱、半干旱、半湿润地区答案:D解析:土壤盐渍化主要发生在干旱、半干旱、半湿润地区,这些地区气候干旱,蒸发旺盛。

因此,选项D正确。

高寒地区蒸发弱,选项A错误。

温带海洋性气候地区降水多,蒸发少,选项B错误。

耕地分布区合理灌溉,不易盐渍化,选项C错误。

2.地中海沿岸与中国华北平原土壤盐渍化最严重的时间分别是什么?A.夏季、春季B.冬季、夏季C.秋季、夏季D.冬季、秋季答案:A解析:地中海沿岸是地中海气候,夏季炎热干燥,蒸发旺盛。

中国华北平原是春季干旱多大风天气,蒸发旺盛。

因此,土壤盐渍化最严重的时间分别是夏季、春季,选项A正确。

地中海地区冬季多雨,华北地区夏季多雨,选项B、C、D错误。

3.印度土壤盐渍化危害程度较土库曼斯坦轻,其主要原因是什么?A.气温高B.降水丰富C.地下水贫乏D.植被茂盛答案:B解析:印度是热带季风气候,降水丰富,土壤盐渍化轻。

因此,选项B正确。

气温高、植被茂盛不是盐渍化的主要因素,选项A、D错误。

印度地下水丰富,选项C错误。

阅读“次生盐渍化形成原理图”,回答4~5题。

4.造成土壤次生盐渍化的主要原因是什么?A.海面上升B.水土流失C.不合理的灌溉D.荒漠化答案:C解析:根据图示可知,干旱地区大水漫灌导致地下水位上升,加深土壤盐碱化。

微专题---------土壤盐碱化从机井抽取地下水灌溉,既可满足作物需水,又能淋洗土壤盐分和降低地下水位,起了竖井排水排盐的作用。

机井抽水时,井的周围地下水位下降,形成一个以井为中心的降落漏斗,特别是在群井抽水情况下,降低地下水的效果更为显著。

(3)农田覆盖,抑制蒸发返盐——选择适当覆盖物(光解地膜、作物秸秆等)覆盖地表,抑制蒸发返盐。

(4)适时耙地,抑制蒸发返盐——耙地可疏松土壤,截断土壤毛细管水向地表输送盐分,抑制蒸发返盐。

(5)科学灌溉(禁止大水漫灌),有灌有排;采用喷灌、滴灌——合理灌溉,防止地下水位上升。

(6)深耕深翻(深耕翻土)——盐分在土壤中的分布是表层多,下层少,经过耕翻,可把表层土壤中盐分翻扣到下层,把下层含盐较少的土壤翻到表面,使表层土壤脱盐;而且,翻耕能疏松土壤,截断土壤毛细管水向地表输送盐分,抑制蒸发返盐。

(思考:盐碱地翻耕的时间最好是春季和秋季,因为春、秋是返盐较重的季节,表层土壤盐分高,深层土壤盐分低;秋季耕翻也有利于杀死病虫卵,清除杂草,深埋根茬,加强有机质分解和迟效养分的释放)(7)种植吸收盐分的植物——植物将土壤中盐分吸收到植物体中,使土壤脱盐;削弱光照,抑制蒸发返盐。

(8)鱼塘--台田模式,降低地下水位——低洼地区挖泥成塘、堆泥成田,通过提高台田高度降低地下水位,可抑制蒸发返盐;又利于雨季时台田雨水下渗淋盐,使土壤脱盐。

(9)增施有机肥——盐碱地一般有低温、土瘦、结构差的特点。

有机肥经微生物分解、转化形成腐殖质,腐殖质可促进土壤形成团粒结构,使孔度增加,提高土壤疏松度,增强透水性,利于盐分淋洗和抑制返盐;腐殖质可和碳酸钠作用形成腐殖酸钠,降低土壤碱性;腐殖酸钠还能刺激作物生长,增强作物抗盐能力。

(10)合理施用化肥(中性和酸性肥料)——化肥促进作物生长,提高作物的耐盐力;化肥可改变土壤组成,抑制盐类对植物的不良影响【问题反思】1.总结盐碱化形成的条件。

2.请用水盐运动的原理解释华北地区盐碱化程度的季节变化。

土壤盐渍(碱)化:由于漫灌或只灌不排,造成地下水位上升,又因为地下水携有盐分等矿物质,在蒸发量大于降水量的地区,水分蒸发后只留下盐分在土壤中,盐分在土层中积累的过程被称为土壤盐渍化。

(如果是由人为活动造成的,又叫做次生盐碱化)

分布:按自然地理条件及土壤形成过程,划分为滨海湿润—半湿润海浸盐渍区、东北半湿润—半干旱草原—草甸盐渍区、黄淮海半湿润—半干旱旱作草甸盐渍区、甘新漠境盐渍区、青海极漠境盐渍区及西藏高寒漠境盐渍区等8个分区

举例:黄淮海平原总面积是中国最重要的农业区之一。

当时引黄灌溉面积曾一度达到2.3亿亩,致使地下水位迅猛升高,地下水埋深由原来的2~4m减少到1~2m,土壤次生盐强化迅速扩展。

造成次生盐演化的直接原田是引黄灌溉打乱和截断了排水系统,和大水漫灌,灌溉工程不配套等。

灌溉水的大量渗漏,引起了地下水位升高。

华北平原具春早秋涝、涝后又早,早涝交错的自然特点,地势低平,又多河问封闭洼地,地下水位高,土壤属壤土或粘质砂壤土,具有易盐渍化的条件。

影响:地下水超采使地下水位持续下降,发生海水入侵,在有咸水分布的地区出现咸水边界向淡水区移动。

措施:

1.采取一定的农业技术措施进行排盐,比如适时的进行灌溉、排水、放淤、种稻、防渗等

2.通过生物措施进行改良,比如增施有机肥、种植耐盐植物和牧草

3.通过施用土壤改良剂进行改良,比如石膏

4.通过一定的化学肥料也可以起到改良的效果。

高考地理微专题:盐碱化高考地理微专题:盐碱化一、考情分析盐碱化问题在高考中多以选择题或综合题的形式出现,侧重于区域背景分析和评价、危害及防治措施的考查。

考生在复习时应关注不同区域盐碱化的形成条件、分布特点、危害及治理措施。

二、知识梳理1、概念:盐碱化是指由于气候干旱、降水较少,土壤中盐分含量过高,水分蒸发后盐分在土壤中沉淀结晶的现象。

2、形成条件:(1)自然因素:气候干旱,降水少,蒸发旺盛;地势低洼,地下水位高,易毛细管作用使地下水上升至地表;土壤质地粗糙,透水性差,易滞留水分和盐分。

(2)人为因素:过度抽取地下水,造成地下水位下降,加重了盐碱化;不合理灌溉,加剧了盐碱化;人类活动产生大量废弃物排放,若处理不当,也会加剧盐碱化。

3、分布特点:我国盐碱化主要分布在华北平原、黄淮海平原、河套平原、青海湖周围以及新疆等地。

4、危害:盐碱化会导致土壤结构破坏,肥力下降,作物生长受阻,产量下降。

同时,它会阻碍水分渗透,引起土壤次生盐渍化,影响作物生长和人类健康。

5、防治措施:(1)合理抽取地下水,避免地下水位下降;(2)合理灌溉,避免水分浪费;(3)改造和完善水利设施,保证水源供给;(4)种植耐盐植物,适应盐碱环境;(5)施用改良剂,改善土壤环境;(6)加强废弃物处理和综合利用,减少废弃物排放。

三、命题预测高考可能以区域图为背景材料,结合具体案例,考查考生对盐碱化形成的条件、分布特点、危害及防治措施的理解和应用能力。

此外,还可能结合生活实际,考查盐碱化对农业生产和人类生活的影响。

四、解题技巧1、阅读材料时要注意提取有效信息,如气候类型、降水情况、土壤质地等,结合所学知识进行分析和解答。

2、作答时要注意答案的准确性和完整性,结合具体案例进行说明。

3、在防治盐碱化的措施方面,要注意从多个角度进行思考和分析,如改善土壤环境、加强水资源管理、提高灌溉效率等。

五、易错点与对策1、考生容易在概念上混淆盐碱化和盐渍化,需要注意区分。

【生物知识点】土壤盐渍化的原因土壤盐渍化是指土壤底层或地下水的盐分随毛管水上升到地表,水分蒸发后,使盐分积累在表层土壤中的过程。

下面我们一起来看看形成盐渍化具体的原因。

人为原因1、在比较干旱的地区大水漫灌或只灌不排,会导致地下百水位上升。

地下水位上升时把地下的盐分带到地表面来,在强烈的阳光度照射下水分蒸发,盐分留在地表,使地表土壤中盐分增多,出现盐渍化;2、超量施肥增加了土壤盐分含量,尤其是氮肥的酸根离子过量,使土壤酸化,又活化了一些阳离子,这些酸根离子和活化了的阳离子随水运动而聚集于土表;3、多年连作形成的特殊环境,使有益微生物活动受到限制,而有害的细菌却活跃起来,使有益微生物活动受到限制,而有害的细菌却活跃起来,破坏了土壤微生物和无机养分的自然平衡,影响肥料分解。

自然原因1、气候影响:气候的干燥度和地面蒸发与降水比值与土壤的盐渍化关系十分密切,而土壤冻结加剧了土壤盐渍化进程。

2、温度影响:在地温梯度影响下,土壤水从下向冻结锋面移动,盐分随之向上迁移。

当地温梯度较大或地下水位较高时,水分和盐分的迁移量随之增大当土壤含盐时,冻结深度相应减小,水盐被抬升靠近地表,土壤盐碱化进入孕育期。

3、水位影响:地表水和地下水径流量及水质直接影响土壤含盐量。

4、植被影响:干早和半干旱地区生长着草甸植物和荒漠的植物。

盐生植物含盐量可达10%到45%,通过强大的根系从底层吸收水分和盐分,并以残落物的形式留存地面,植物残核被分解而形成的钙盐和钠盐返回土壤中,对土壤的盐演化起到推波助澜的作用。

5、地形影响:地形和地貌直接影响地表水和地下水的径流。

土壤盐渍化程度表现为随地形从高到低、从上游到下游逐渐加剧的趋势。

1、土壤中可溶性盐含量增加时,使土壤溶液的渗透压减少,水势降低,会导致植物根系吸水困难,出现“生理干旱”,情况严重时,植物会出现生理脱水而萎蔫死亡。

2、当土壤中某些离子浓度过高时,会妨碍植物对其他离子的吸收,使植物营养部平衡。